文言文三种句式

- 格式:ppt

- 大小:1.70 MB

- 文档页数:19

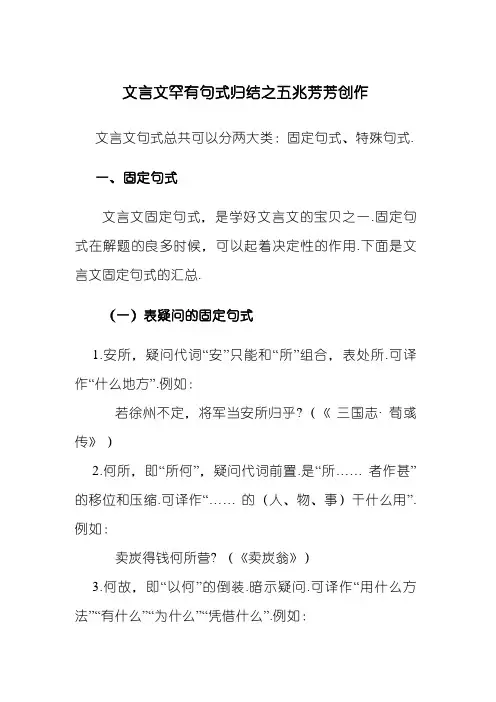

文言文罕有句式归结之五兆芳芳创作文言文句式总共可以分两大类:固定句式、特殊句式.一、固定句式文言文固定句式,是学好文言文的宝贝之一.固定句式在解题的良多时候,可以起着决定性的作用.下面是文言文固定句式的汇总.(一)表疑问的固定句式1.安所,疑问代词“安”只能和“所”组合,表处所.可译作“什么地方”.例如:若徐州不定,将军当安所归乎?(《三国志·荀彧传》)2.何所,即“所何”,疑问代词前置.是“所…… 者作甚”的移位和压缩.可译作“…… 的(人、物、事)干什么用”.例如:卖炭得钱何所营? (《卖炭翁》)3.何故,即“以何”的倒装.暗示疑问.可译作“用什么方法”“有什么”“为什么”“凭借什么”.例如:何故言之?(《赤壁之战》)4.如何,奈何,若何,译为“怎么、怎么样、怎么办”.例如:(1)孔明用如此人物,如何不误事? (《失街亭》)(2)奈何取之尽锚株,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)5.如…… 何,译为“对…… 怎么办”.例如:如太行、王屋何?(《愚会移山》)6.奈…… 何,译成“把…… 怎么办”.例如:巫姻、三老不来还,奈之何了(《西门豹治邺》)7.何如,经常使用来问行动方法或事物状况,可译为“怎么样”.“何如”还经经常使用于对人或事物进行比较,相当于“孰与”的用法,译为“比…… 怎么样”.例如:(1)更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》)(2)王孝伯问谢公:“林公何如右军?' ’谢曰:“右军胜林公.”(《世说新语》)8.何遵,暗示问原因,译为“怎么”.例如:此何速不为福乎?(《塞翁失马》)(二)表反问的固定句式1.不亦…… 乎,译为“不是…… 吧”.例如:有朋自远方来,不亦乐乎?(《论语·学而》)2.何…… 为,译为“还要…… 干什么”.例如:如今人方为刀姐,我为鱼肉,何辞为? (《鸿门宴》)3.何故…… 为,由疑问代词“何”、介词“以”和动词“为”组成.“何故”即“以何”的倒置.“何故…… 为”等于介词结构加动宾词组“为何”.可译作“用(要)…… 做什么”.例如:敌未灭,何故家为?(《宋史·击飞列传》))4.何…… 之有,疑问代词“何”同它所修饰的中心词配合作“有”的宾语.为了强调宾语,把“何”提前.“何有”之间嵌人结构助词“之”作“何”提前的标记,暗示反洁.可译作“有什么…… 呢”.例如:宋何罪之有?(《公输》)5.何有于……,表反话,可译作“对于…… 来说,又有什么呢”.有时可理解为“何…… 之有”,但它中间的词语被省略,译时应补出.例如:默而识之,学而不厌,海人不倦,何有于我哉?(《论语·述而》)6.庸…… 乎,译为“难道…… 吗”.例如:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)7.其…… 乎,暗示洁问或揣度,译为“难道…… 吗”或“大概…… 吧”.例如:我中国其果老大矣乎?(《少年中国说》)8.如之何,奈何,译为“怎么…… 呢”.例如:君子于役,如之何勿思. (《诗经·君子于役》)(三)表推测、揣度或商榷的固定句式1.得无…… 乎,得无…… 耶,译为“恐怕……吧”或“莫非…… 吧”.例如:览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)2.无乃……乎,译为“恐怕…… 吧”.例如:师劳力竭,远主备之,无乃不成乎? (《般之战》)3.…… 之谓也,其…… 之谓也,其…… 之谓乎,译为“说的就是…… 啊”“大概说的就是……吧”.例如:诗曰:“孝子不匾,永锡尔类.”其是之谓乎?(《郑伯克段于部》)(四)表感慨的固定句式1.何其,它一般有两种用法:一种是暗示原因和程度,译为“为什么”“多么”;一种是暗示感慨语气,译为“多么”.例如:(1)南郭惠子问于子贡曰:“夫子之门何其杂也?" (《荀子》)(2)至于誓天断发,泣下沽襟,何其衰也!(《伶官传序》)2.一何,有的写作“壹何”,经经常使用在动词、形容词前,增强感慨语气,可译为“多么”.例如:吏呼一何怒!妇啼一何必! (《石壕吏》)(五)表比较的固定句式1.孰与,与…… 孰,译为“跟…… 比较,哪一个……”.例如:吾孰与徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)2.孰若,译为“哪里比得上”.例如:与其坐而待亡,孰若起而拯之?(《冯婉贞》)(六)表选择或并列的固定句式1.非…… 则,暗示选择.可译作“不是…… 就是……”.例如:非死则徙尔.(《捕蛇者说》)2.其…… 其…… ,暗示选择.可译作“是…… 仍是…… 气有时候前一个“其”字可省略.例如:诚爱赵乎?其实僧齐乎? (《史记·赵世家》)二、特殊句式(一)判断句所谓判断句,就是以名词、代词或名词性短语为谓语对主语进行判断的句式.其罕有的形式有以下几种:1.“……者,……也”“……,……也”“……,……者也”“……者,……”“……者,……者也”“……,……者”等形式.如:(1)“廉颇者,赵之良将也.”(2)陈胜者,阳城人也.(3)项脊轩,旧南阁子也.(4)南阳刘子骥,崇高士也.(5)噌吰者,周景王之无射也.(6)七略四库,天子之书.(7)宫中府中,俱为一体.(8))梁,吾仇也,燕王,吾所立.(9)此三者,吾遗恨也.(10)赂秦而力亏,破灭之道也.(11)斯用兵之效也.2.采取副词“乃”“即”“则”“皆”“是”“诚”“为”等暗示判断.如:(1)此乃臣效命之秋也.”(2)问今是何世,乃不知有汉.(3)不知天上宫阙,今夕是何年.(4)即今之傫然在墓者.(5)梁父即楚将项燕.(6)此则岳阳楼之大不雅也.(7)非死,则徙尔.(8)此皆良实,志虑忠纯.(9)此诚危急存亡之秋也.(10)如今人方为刀俎,我为鱼肉.(11)我本楚狂人,凤歌笑孔丘.3.采取否认副词“非”暗示否认.如:(1)六国破灭,非兵倒霉,战不善,弊在赂秦.”(2)登高而招,臂非加长也,而见者远.(3)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也.(4)非挟太山以超北海之类也.4.语义上主谓直接判断.例如:(1)刘备天下枭雄.(2)其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”(二)主动句文言文中,有些语句的主语是动作的承受者,这种句式就是主动句.其罕有类型有:1.“见”“……见……于”“于”表主动.如:(1)臣诚恐见欺于王.(2)秦城恐不成得,徒见欺.(3)故内惑于郑袖,外欺于张仪.(4)李氏子藩,年十七,不拘于时,学于余.(5)家叔以余贫苦,遂见用于小邑.(6)吾长见笑于大方之家.2.“为”“为……所”表主动.如:(1)怙恃宗族,皆为戮没.(2)为国者无使为积威之所劫哉.(3)为予群从所得.(4)恐为操所先.(5)其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭.(6)而身死国灭,为天下笑.3.“受”“受……于”表主动.如:受制于人.(三)倒装句文言文中的倒装句,是相对于现代汉语的句序而言的,基于此,我们将文言倒装句式分为宾语前置、定语后置、状语后置、主谓倒装等.所谓宾语前置,就是通常作宾语的成分,置于谓语动词的前面,以示强调.如:“洎不之信”中的“之”就是前置的宾语.宾语前置通常分为四种情况.(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置.如:大王来何操?(2)否认句中,代词作宾语,宾语前置.如:古之人不余欺也.”(3)借助“之”“是”将宾语提前.如:句读之不知,惑之不解.孜孜焉唯进修是急,未之多见也.”(4)介宾短语中宾语前置.如:不然,籍何故至此?”通常定语应该放置于中心词的前面,但文言语句中却有良多句子将定语放在中心词之后.如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮鬼域,用心一也.”其中的“利”“强”都是后置定语.文言中的定语后置有以下几种情况.(1)中心词+定语+者或中心词+之+定语+者 .例如:石之铿然有声者,所在皆是也.(《石钟山记》)大阉之乱,缙绅而能不容易其志者,四海之大,有几人欤?《五人墓碑记》遂率子孙荷担者三夫. 《愚公移山》〈列子〉(2)中心词+之+形容词(定语).例如:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮鬼域,用心一也.(《劝学》)带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬.《涉江》)四海之大,有几人欤?(3)中心词+数量词(定语).例如:马之千里者,一食或尽粟一石.(《马说》)我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父.(《鸿门宴》)3.介宾短语后置(状语后置)文言文中,介词结构作状语往往都会置于句后作补语.如:“贫者语于富者曰”“于富者”就是置于句后作补语的介宾短语.标记词:于、以.如:俄有武夫出于波间覆之以掌,虚若无物.这种情况很少,往往是为了暗示强烈的感慨.如:(1)甚矣,汝之不惠.(2)美哉,我少年中国.”(3)保民而王,莫之能御也.(4)王无异于苍生之以王为爱也.(5)德何如,则可以王矣?(6)何由知吾可也?(7)甚矣,乌纱之横,皂隶之俗哉!(8)欲祠韦苏州、白乐天诸公于其中(9)故凡为愚者,莫我若也.(10)常人不克不及教子女者,亦非欲陷其罪恶.(四)省略句文言文中,普遍存在着省略成分的情况,对省略成分的掌控,有助于完整理解句子的意思.文言文中的省略句通常有:(1)承前省.如:永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章.(2)承后省(也作蒙后省).如:沛公谓张良曰:“(公)度我至军中,公乃入.”(3)自述省.如:(予)爱是溪,(予)得其尤绝者家焉.(4)对话省如:(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”(王)曰:“不若与人.’如:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭.如:可烧而走(之)也.如:公阅毕,即解貂覆生,为(之)掩户.5.省略介词“于”如:(1)今以钟磬置(于)水中,虽大风波不克不及鸣焉.(2)冉氏尝居也,故姓是溪为冉溪.(3)故西门豹为邺令,名闻天下.(4)均之二策,宁许以负秦曲.(5)皆出山下平地,盖上出也.(6)今当远离,临表涕零,不知所言.(7)渔工水师虽知而不克不及言.(8)国人莫敢言,道路以目.(9)使将士更休,而自坐帷幕.(10)士志于道而耻粗衣劣食者,未足与议也.。

文言句式包括:判断句、被动句、疑问句、否定句、词序(倒装句)、成份省略(省略句)和固定结构(习惯句式)。

除了“疑问句、否定句”之外,其他叫特殊句式(指与现代汉语不同的句式)。

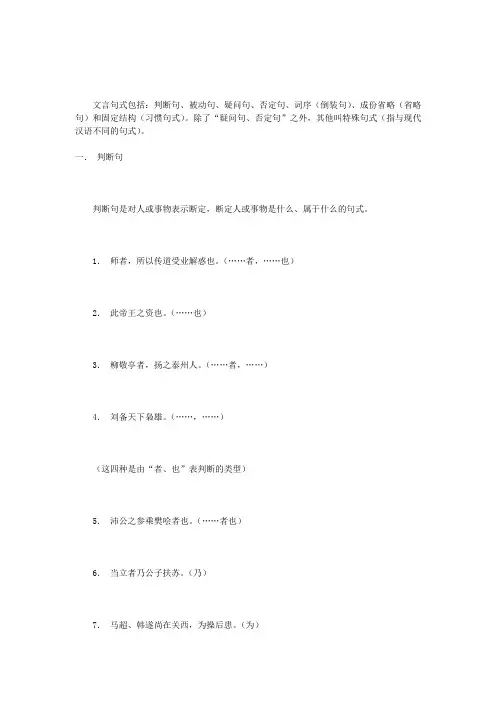

一.判断句判断句是对人或事物表示断定,断定人或事物是什么、属于什么的句式。

1.师者,所以传道受业解惑也。

(……者,……也)2.此帝王之资也。

(……也)3.柳敬亭者,扬之泰州人。

(……者,……)4.刘备天下枭雄。

(……,……)(这四种是由“者、也”表判断的类型)5.沛公之参乘樊哙者也。

(……者也)6.当立者乃公子扶苏。

(乃)7.马超、韩遂尚在关西,为操后患。

(为)8.此则岳阳楼之大观也。

(则)9.即今之缧然在墓者也。

(即)10.巨是凡人。

(是)(是在先秦以前只做代词用,不表判断)二.被动句1.而君幸于赵王。

(……于……)2.秦城恐不可得,徒见欺。

(……见……)3.臣诚恐见欺于王而负赵。

(……见……于……)4.受制于人。

(……受……于……)5.为天下笑,何也?(为)6.羸兵为人马所蹈藉。

(为……所……)(典型的被动句)7.若属皆为所虏。

(……为所……)8.信而见疑,忠而被谤。

(被)9.洎牧以谗诛。

(无标志。

靠动词本身在意念上的一种表现。

)三.疑问句(不是特殊句式)借疑问词或否定词而能发出疑问的句子叫疑问句。

疑问词包括疑问代词(谁、孰、何、曷、胡、安、焉)和疑问语气词(乎、诸、、与或欤、邪或耶)等。

二者有时全用,有时不全用。

(1)秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?(《廉颇蔺相如列传》)(借否定词“不”)(2)且行千里,其谁不知?(《崤之战》)(借疑问词“谁”)四.否定句(不是特殊句式)文言的否定句,必须用否定词(不、毋、弗、勿、未、否、非、无、莫等)五.词序(倒装句)1.宾语前置(动宾倒装句)在一般情况下,动词在前,宾语在后,这是汉语的语法规律。

可是,有时候动词和宾语也可以倒装,让宾语处在到动词前面。

在文言文当中,动宾倒装句是很有规律的,大约有四种情况。

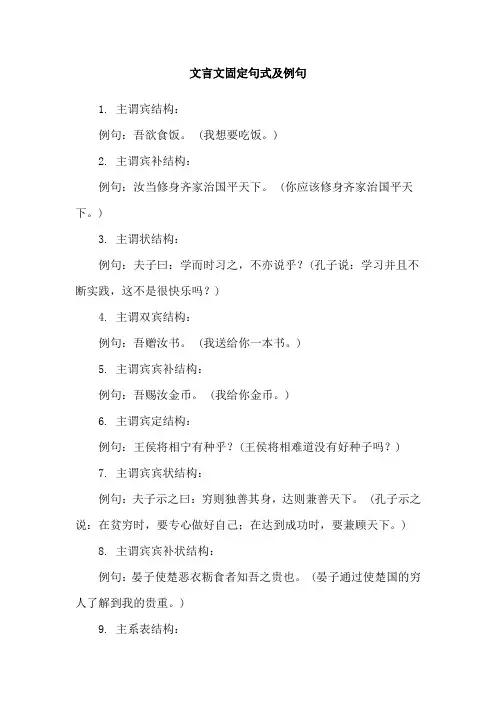

文言文固定句式及例句

1. 主谓宾结构:

例句:吾欲食饭。

(我想要吃饭。

)

2. 主谓宾补结构:

例句:汝当修身齐家治国平天下。

(你应该修身齐家治国平天下。

)

3. 主谓状结构:

例句:夫子曰:学而时习之,不亦说乎?(孔子说:学习并且不断实践,这不是很快乐吗?)

4. 主谓双宾结构:

例句:吾赠汝书。

(我送给你一本书。

)

5. 主谓宾宾补结构:

例句:吾赐汝金币。

(我给你金币。

)

6. 主谓宾定结构:

例句:王侯将相宁有种乎?(王侯将相难道没有好种子吗?)

7. 主谓宾宾状结构:

例句:夫子示之曰:穷则独善其身,达则兼善天下。

(孔子示之说:在贫穷时,要专心做好自己;在达到成功时,要兼顾天下。

)

8. 主谓宾宾补状结构:

例句:晏子使楚恶衣粝食者知吾之贵也。

(晏子通过使楚国的穷人了解到我的贵重。

)

9. 主系表结构:

例句:吾乃曲江大将军也。

(我乃是曲江大将军。

)

10. 主谓表结构:

例句:吾皇帝是明天子也。

(我皇帝是明朝的天子。

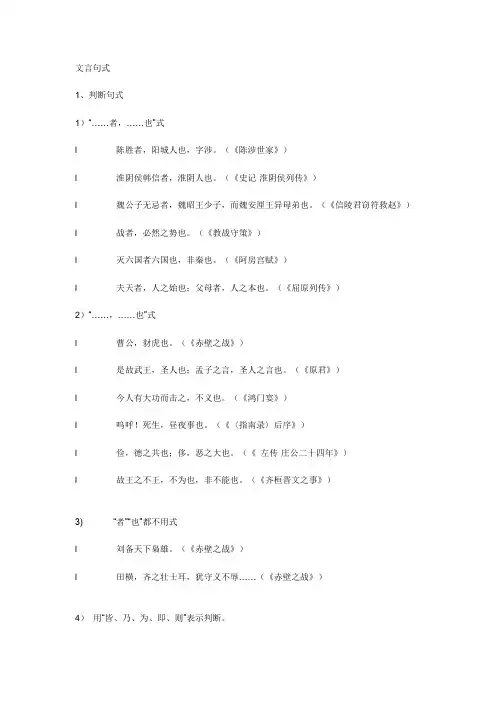

文言句式1、判断句式1)“……者,……也”式l 陈胜者,阳城人也,字涉。

(《陈涉世家》)l 淮阴侯韩信者,淮阴人也。

(《史记·淮阴侯列传》)l 魏公子无忌者,魏昭王少子,而魏安厘王异母弟也。

(《信陵君窃符救赵》)l 战者,必然之势也。

(《教战守策》)l 灭六国者六国也,非秦也。

(《阿房宫赋》)l 夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

(《屈原列传》)2)“……,……也”式l 曹公,豺虎也。

(《赤壁之战》)l 是故武王,圣人也;孟子之言,圣人之言也。

(《原君》)l 今人有大功而击之,不义也。

(《鸿门宴》)l 呜呼!死生,昼夜事也。

(《〈指南录〉后序》)l 俭,德之共也;侈,恶之大也。

(《左传·庄公二十四年》)l 故王之不王,不为也,非不能也。

(《齐桓晋文之事》)3) “者”“也”都不用式l 刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)l 田横,齐之壮士耳,犹守义不辱……(《赤壁之战》)4)用“皆、乃、为、即、则”表示判断。

l 凡江中独山,如金山、焦山、落星山之类,皆名天下。

(《过过小孤山大孤山》)l 环滁皆山也。

(《醉翁亭记》)l 环村居者皆猎户。

(《冯婉贞》)l 当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)l 若事之不济,此乃天也。

(《赤壁之战》)l 今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)l 胡乃荣之私人。

(《谭嗣同》)厅旁一室,为吾与汝双栖之所。

(《与妻书》)l 如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《鸿门宴》)5)用“是”直接表示判断l 问今是何世。

(《桃花源记》)l 同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)l 而欲投吴巨,巨是凡人。

(《赤壁之战》)l 自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

(《琵琶行》)l 翩翩两骑来是谁?(《卖炭翁》)2、宾语前置宾语前置就是宾语移置在谓语之前。

在文言文中,宾语前置有下列五种情况:1)、疑问句宾语前置——在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般放在谓语之前。

文言文句式类型

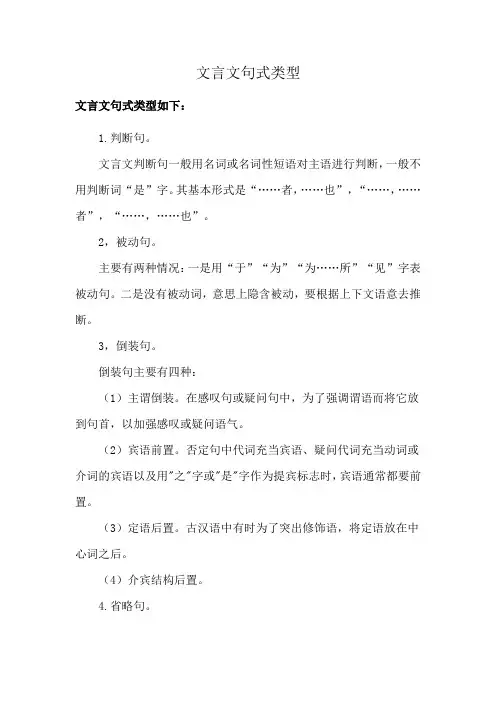

文言文句式类型如下:

1.判断句。

文言文判断句一般用名词或名词性短语对主语进行判断,一般不用判断词“是”字。

其基本形式是“……者,……也”,“……,……者”,“……,……也”。

2,被动句。

主要有两种情况:一是用“于”“为”“为……所”“见”字表被动句。

二是没有被动词,意思上隐含被动,要根据上下文语意去推断。

3,倒装句。

倒装句主要有四种:

(1)主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

(2)宾语前置。

否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用"之"字或"是"字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(3)定语后置。

古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

(4)介宾结构后置。

4.省略句。

常见的是主语省略、谓语省略、宾语省略和介词省略,有时也省略数量词和定语等。

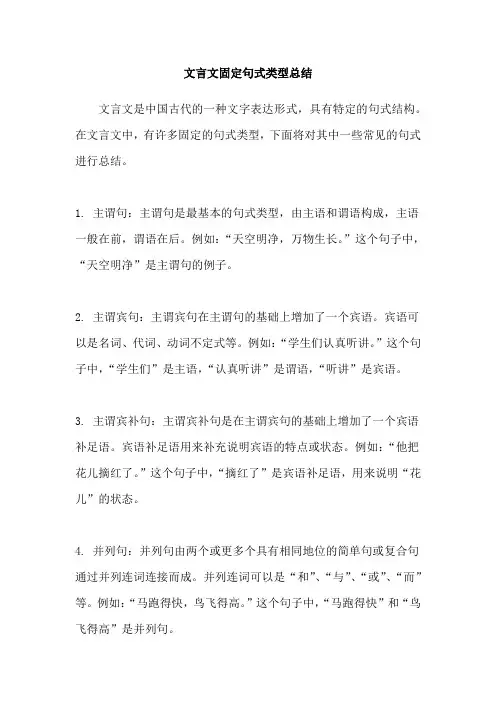

文言文固定句式类型总结

文言文是中国古代的一种文字表达形式,具有特定的句式结构。

在文言文中,有许多固定的句式类型,下面将对其中一些常见的句式进行总结。

1. 主谓句:主谓句是最基本的句式类型,由主语和谓语构成,主语一般在前,谓语在后。

例如:“天空明净,万物生长。

”这个句子中,“天空明净”是主谓句的例子。

2. 主谓宾句:主谓宾句在主谓句的基础上增加了一个宾语。

宾语可以是名词、代词、动词不定式等。

例如:“学生们认真听讲。

”这个句子中,“学生们”是主语,“认真听讲”是谓语,“听讲”是宾语。

3. 主谓宾补句:主谓宾补句是在主谓宾句的基础上增加了一个宾语补足语。

宾语补足语用来补充说明宾语的特点或状态。

例如:“他把花儿摘红了。

”这个句子中,“摘红了”是宾语补足语,用来说明“花儿”的状态。

4. 并列句:并列句由两个或更多个具有相同地位的简单句或复合句通过并列连词连接而成。

并列连词可以是“和”、“与”、“或”、“而”等。

例如:“马跑得快,鸟飞得高。

”这个句子中,“马跑得快”和“鸟飞得高”是并列句。

5. 复合句:复合句由一个主句和一个或多个从句构成。

从句可以充当主语、宾语、定语等成分。

例如:“他说他要去旅游。

”这个句子中,“他说”是主句,“他要去旅游”是从句。

总体来说,文言文的句式类型丰富多样,但在表达方式上相对固定。

掌握这些句式类型能够帮助读者理解和运用文言文。

常见文言文句式有哪些常见文言文句式有哪些1、判断句式2、宾语前置3、定语后置在古汉语中将定语移置在中心词之后的现象。

定语后置一般有三种情况:1)、“中心词+定语+者”或“中心词+之+定语+者”楚人有涉江者。

(《察今》)石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)2)、“中心词+之+形容词(定语)”蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》)带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。

(《涉江》)3)、“中心词+数量词(定语)”马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

(《鸿门宴》)4、主谓倒装甚矣,汝之不惠!(《列子?汤问》)快哉此风!(宋玉《风赋》)5、介词结构后置在古汉语中将介词结构放在谓语之后的`现象,一般由“与、以、为、自、于、”等为标志。

事急矣,请奉命求救于孙将军。

(《赤壁之战》)余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》)6、省略句1)主语省略蹇叔之子与师,哭而送之。

(《淆之战》)七月在野,八月在宇,九月在户。

十月蟋蟀,入我床下。

(《诗经?七月》)2)谓语省略一鼓作气,再(击鼓)而衰,三(击鼓)竭。

(《曹刿论战》)3)宾语省略动词宾语的省略例:屠惧,投(之)以骨。

(《狼》)介词宾语的省略例:旦日,客从外来,与(其)坐谈。

(《邹忌讽齐王讷谏》)4)介词省略(以省略“于”最为常见)臣与将军戮力而攻秦,将军战(于)河北,臣战(于)河南。

(《鸿门宴》)7、被动句1)“……于……”式。

例如:劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人。

(《孟子》)2)“……见……”式。

例如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)3)“……见……于……”式。

例如:臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣。

(《廉颇蔺相如列传》)4)“……为……”式。

例如:一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?(《过秦论》)5)“……为……所……”式。

知识清单一-文言文句式文言文句式主要有五种:判断句、被动句、倒装句、省略句、疑问句(此处省略)一.判断句文言判断句一般是以名词或名词短语为谓语而表示判断的。

常见的有以下几种形式:(一)主语后面用“者”表示停顿,谓语后面用“也”表示判断,即“……者,……也。

”子瑜者,亮兄瑾也。

(《赤壁之战》)廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》) (二)主语后不用“者”,只在谓语后面用“也”,即“……,……也。

”今急而求子,是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)(三)“者”“也”全不用,语意构成判断。

荀卿,赵人。

(《史记·孟轲荀卿列传》)(四)用“乃”“为”“即”“则”等表示判断。

吕公女,乃吕后也。

(《史记·高祖本纪》) 如今人为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)梁父即楚将项燕。

(《史记·项羽本纪》)此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)(五)用“是”作判断动词。

自言本是京城女。

(《琵琶行》)二.被动句在古代汉语中,被动句常见的有以下几种形式:(一)用“于”表示被动。

不能容于远近。

(不能被邻里所容)(二)用“见”“见……于……”“受……于……”表示被动。

举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

(《屈原列传》)信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)吾长见笑于大方之家。

(《庄子·秋水》)吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣!(《赤壁之战》)(三)用“为”、“为……所……”、“……为所……”表示被动。

身死人手,为天下笑。

(《过秦论》)数十年,竟为秦所灭。

(《屈原列传》)不者,若属皆且为所虏。

(司马迁《鸿门宴》)(四)用“被”表示被动。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)(五)动词本身表被动。

这是意念上的被动句,需要根据上下文来判别。

例如:蔓草犹不可除,况君之宠弟乎? (《左传•郑伯克段于鄢》)傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,……(《孟子•生于忧患,死于安乐》) 三.倒装句(一)主谓倒装甚矣,汝之不惠!(汝之不惠!甚矣!)大哉,尧之为君也!(尧之为君也,大哉!)(二)宾语前置1否定句中代词作宾语前置。

文言文四大句式文言文四大句式是指:“独立句式”、“扩展句式”、“收尾句式”和“叠加句式”,它们是中国古代文言文的结构和表达方式的基本原则。

它们是中国古代文学作品里常用的四种基本句式,也是文言文结构的基础。

下面将介绍这四种句式,以期让读者更加清楚地了解古代文言文的结构特点。

一、独立句式独立句式的主要表现形式是以一物流动一气的形式将主、谓、宾、补等完整的句子组成。

它是一种单纯的说话方式,常常在文章中放置在开头,一般采用简洁扼要的表达方式,可以突出文章的中心思想和核心语言。

例:先帝创业未半而中道崩殂。

二、扩展句式扩展句式是由一组独立句式组成,用来扩展前一则独立句式,将细节补充完整,以此来加强文章的表达效果,让读者得以更加清晰的理解这一段文字的含义。

例:其祖父为楚国大夫,其父为鲁国方士,母为士夫人,其叔父者襄乡侯。

三、收尾句式收尾句式,又称“首尾句式”,是文言文结构中最为重要的一种结构,它常常摆放在文章的末尾,它由一组独立句式和一组扩展句式组成,它用来总体上强调、总结以及加强文章的表达效果,让读者能够更清楚地理解文章的思路背景。

例:于是《诗经》有了亡羊补牢之功,以致周室之伟绩。

四、叠加句式叠加句式是指当文章的表达思想比较复杂的时候,就会用多组独立句式和扩展句式组合在一起,形成叠加句式,以此来表达比较复杂的思想,让读者更加清楚地理解作者想表达的意思。

例:邦家乱,虽有语一时不相应,但乃真言之义,乃实语之理。

综上所述,文言文四大句式是指:独立句式、扩展句式、收尾句式和叠加句式,它们是中国古代文学作品里常用的四种基本句式,也是文言文结构的基础。

它们以既定的格式组合在一起,以便于表达更加复杂的思想,让读者轻松地理解文章的含义。

古代文言文由各种元素组成,这四种句式就是其中的一部分,它们的存在,对于我们理解古代文言文具有着重要的意义。

它们给人以深刻的影响,让我们更加深刻地理解古代文言文,从而更深入地掌握它们。

不仅如此,这四种句式也为现代文言文奠定了基础,古代文言文中的文学原理是现代文言文的重要基础,它们也对现代文言文以及文学翻译有着重要的作用。

常见文言句式7种文言文句式,又称文言古文,是中国古代从口语“文言”中抽象出来,专门用于书面表达的一种语言形式。

文言文句式历史悠久,无论在古典诗词、文学作品,或者官文、儒家经典中,都有不可忽视的地位。

一般来说,文言文句式又可分为七种,它们分别是“状物句”、“表语句”、“举例句”、“让步句”、“比拟句”、“构成句”以及“地点句”。

首先,状物句是文言文句式中最常见的一类,以特定的词语说明一件事情的属性或形状,用以突出一件事物的特点,例如:“那英雄豪杰,气吞万里如虎”。

其次,表语句是文言文句式中容易写出的一类,可以用以表示名词的状态、性质、特征、元素等信息,其基本结构是“名词+表语”,例如:“蔺相如忠贞不渝”。

再次,举例句可以用来举出范例,以说明具体事例或概念,例如:“举例如毛、犁,总之清贫恪勤”。

第四,让步句是文言文句式中最常用的句式,用来表达两件事物的比较或对比,其基本结构是“让步词+无让步的句子”,例如:“虽不及诗仙乐毅,自可入我心中”。

接下来,比拟句是文言文句式中常见的一类,它表达的是一种相似的情况,用来增强语气或表示对比,其基本结构是“A+比较状语+乃至”,例如:“持而盈之,不如其已。

”紧接着,构成句可以使语句更加层次分明,列举出一个事物的各种成分,其基本结构是“是以+分解成分”,例如:“钓者以其志,饵以其材,引以其和,惰以其诚”。

最后,地点句是文言文句式中最少见的一类,它表示一件事物发生的位置,增强了事物的可见性,例如:“蔡文姬坐逍遥,于岩间泣西施”。

文言文句式在中国文学史上占据重要地位,它也在不断演化,既有沿袭的传统,又有改革的新意。

总之,文言文句式在古典诗词、文学作品、官文书面表达等方面都有着不可忽视的地位,因此,我们要经常练习以上七种常见文言文句式,以便多样化地表达自己的思想和情感。

文言文句式在中国文学史上占据重要地位,从古至今,它一直受到传统文化的长期演化,反映出中华文明的精神特质,深深影响着中国人的文学创作。

15种常见文言文固定句式文言固定句式是指由几个文言虚词搭配而成的一种固定形式的句子,这些句式在文言中有其较为固定的意义,阅读时,掌握和熟记这些较为固定的意义,有助于掌握和理解整个句子的意义。

文言固定句式是指由几个文言虚词搭配而成的一种固定形式的句子,这些句式在文言中尤其较为固定的意义。

阅读时,掌握和熟记这些较为固定的意义,有助于掌握和理解整个句子的意义。

1.无乃……乎?这是一种表示测度语气的固定格式,它表明的是对某种情况的估计或者对某件事情的认识。

一般可译为“恐怕……吧”或者“只怕……吧”。

如:①劳师以袭远,非所闻也。

师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?(应译为:使军队疲劳去袭击远方的国家,没有听到过这样的事。

军队疲劳力量竭尽,远方的君主对这件事有准备,恐怕不行吧?)《崤之战》。

②暮婚而晨别,无乃太匆忙?(应译为:晚上结婚而早上就得离别,只怕太匆忙了吧?)《新婚别》2.……孰与……这是一种用来表比较的固定格式,用来比较两个人的高下、优劣或两件事的得失、好坏。

它又可以分为两类。

一类是句中提出了比较内容的,一类是句中没有提出比较内容的。

前者应翻译成:“……与……相比,谁(哪一样)……”,后者应译为:“……与……比较起来怎么样”。

如下面的例子:①吾孰与城北徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》(我跟城北的徐公相比谁更漂亮?)②沛公曰:“孰与君少长?”《鸿门宴》((项伯)跟你相比,谁的年纪大,谁的年纪小?)③公之视廉将军孰与秦王?《廉颇蔺相如列传》(你们看廉将军跟秦王相比,怎么样?)3.……之谓也其……之谓也这是宾语提前的一种固定格式,是一种表示总结性的判断句。

应该强调一下的是在这种格式中的“之”属于结构助词,起到的是提宾的作用。

句首有“其”的也属于这种格式,而“其”属于句首语气助词,表推测,应译为“大概”。

请看下面例句:①闻道百,以为莫己若者,我之谓也。

《庄子·秋水》(听到了一些道理,以为天下没有谁超过自己了,说的就是我这种人啊!)②诗曰:“他人有心,予忖度之。

文言文的七种基本句式

文言文是中国古代的一种文字体系,它有着独特的语法结构和表达方式。

文言文的句式多样,其中有七种基本的句式:

•主谓句:句子的核心由主语和谓语组成,表示一个完整的陈述或描述。

•主谓宾句:句子的核心由主语、谓语和宾语组成,表示动作的执行者、动作和动作的承受者。

•主谓补句:句子的核心由主语、谓语和补语组成,补语对主语或宾语进行补充说明。

•主系表句:句子的核心由主语、系动词和表语组成,系动词连接主语和表语,表示主语的性质或状态。

•主谓双宾句:句子的核心由主语、谓语和两个宾语组成,表示一个人或事物对两个对象进行行动或给予两个对象的动作。

•主谓状句:句子的核心由主语、谓语和状语组成,状语对主谓进行修饰,表示时间、地点、方式等信息。

•主谓合句:句子的核心由两个或多个并列的主语和一个共同的谓语组成,表示两个或多个主语同时进行相同的动作。

文言文的七种基本句式在古代文学中被广泛运用,它们有着不同的语法结构和表达方式,使得古代文学作品更加生动、深刻。

通过学习和理解这些句式,我们可以更好地阅读和欣赏古代文学作品。

除了以上介绍的七种基本句式,文言文还有许多其他的句式变化和修辞手法,如倒装句、比喻、象征等。

这些丰富多样的句式和修辞手法赋予了文言文独特的魅力和表现力。

总而言之,文言文的七种基本句式是了解和学习古代文学的重要一环。

通过掌握这些句式,我们可以更好地理解和欣赏古代文学作品,感受其中蕴含的深意和美。

同时,这也有助于提高我们的写作能力,使我们的文字更加精确、准确。

古代汉语句式一、判断句判断句是指对主语有所断定的句子,在文言文中,一般是指以名词或名词短语做谓语表示判断的语言形式,主谓语间一般不用判断词“是”等,可以通过判断式来表现判断。

1、基本形式:“……者,……也。

”例如:陈胜者,阳城人也。

南冥者,天池也2、变化形式:A.“……者……。

”例如:叫冤者,妇人。

陈轸者,游说之士B.“……也。

”例如:张衡字子平,南阳西鄂人也。

贡之不入,寡人之罪也C.“……者也。

”例如:城北徐公,齐之美丽者也D.“者”、“也”均不用的:例如:刘备,天下枭雄。

夫鲁,齐晋之唇。

3、主谓句间用“乃”、“为”、“则”、“诚”、“即”来表示判断(但它们不是判断词). 例如:①、今公子有急,此乃臣效命之秋也。

②、卿为清望官。

③、心之官则思。

④、……周文元,即今累然在墓者也。

⑤、挟泰山以超北海,语人曰“我不能。

”是诚不能也。

4、用“是”表判断,是汉代以后的用法,这以前文言句中的“是”不是判断词,而是指示代词,复指上文,一般作判断句的主语。

A、“是”不作判断词的:例如:①、王之不王,是折枝之类也。

②、是障之也。

(《召公谏厉王止谤》)B、“是”作判断词的:例如:①、巨是凡人。

②、问今是何世。

③、不知木兰是女郎。

④、雕栏玉砌今犹在,只是朱颜改。

5、否定句中的“非”,表示否定判断,但也不是判断词.例如:①、劳师以袭远,非所闻也。

②、此非所以跨海内、制诸侯之术也。

练习:1、下列句中,与其它各句句式不同的一句是:①、此所谓“强弩之末势不能穿鲁缟也”。

②、亚父者范增也。

③、粟者,民之所种。

④、梁,吾仇也。

⑤、唐南为奉化军节度,今为定江军。

⑥、南冥者,天池也。

⑦、汉天子,我丈人行也。

⑧、席方平,东安人。

答:⑤,不是用“者也”式表判断句。

2、下列句中属于判断句的一句是①、故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。

②、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

文言文常用句式及标志语文言文是中国古代的一种文字表达方式,其语法结构和句式与现代汉语有很大的差异。

以下是一些常用的文言文句式和标志语:1. 倒装句:- 彼亦何人?(他是谁?)- 人非生而知之者。

(人并非生来就知道的。

)2. 并列句:- 是故君子动而世为天下道。

(因此,君子的行为影响天下的道义。

)- 君子有三乐:官事劳乐、交友乐、教学相长乐。

(君子有三种乐趣:忙于公务的乐趣、交友的乐趣、相互教导的乐趣。

)3. 状语从句:- 故曰:无微不至也。

(因此说:没有一点不周到的。

) - 夫学者,固当修身齐家治国平天下也。

(然而学者,必须修身齐家治国平天下。

)4. 名词性从句:- 吾欲知天下事,必学史传。

(我想要了解天下的事情,必须学习史书。

)- 学而时习之,不亦说乎?(学而时常复习,岂不正是令人欢喜的吗?)5. 表语从句:- 君子之道,岂易知也。

(君子的道德修养,岂是容易了解的。

)- 学而不思则罔,思而不学则殆。

(学而不思考就会变得茫然,思考而不学习则会陷入危险。

)在文言文中,还有一些常用的标志语,用于引出某种情感、态度或论述的内容:- 故曰:表示引用前人的话或者总结结论。

- 夫:表示引出一个事实或者一个引导性的话题。

- 是故:表示引出推理或者因果关系。

- 然而:表示转折或者引出对比的内容。

- 是以:表示引出原因或者目的。

以上只是一些常见的文言文句式和标志语,实际使用中可以根据需要进行灵活运用。