最新苏州气候概况教程文件

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:9

江苏气候温和光照充足四季分明江苏位于中国东部,东临黄海,南滨长江,具有典型的季风气候。

江苏气候温和,光照充足,四季分明,下面将从气候概况、春季、夏季、秋季、冬季四个方面进行论述。

一、气候概况江苏气候受到东亚季风和黄海气流的影响,冬季寒冷而湿润,夏季炎热潮湿。

年平均气温在13℃左右,降水充沛且分布相对均匀。

江苏全境年光照时数在1800到2200小时之间,光照充足。

二、春季春季是江苏的转折季节,气温回升,但仍较为凉爽。

春天的江苏,阳光较为明媚,适合户外活动。

此时,沿江河地区樱花盛开,吸引了大量游客的目光。

同时,春季也是种植农作物的关键季节。

江苏的丰富雨水使得农田得到良好的滋润,利于农作物的生长。

三、夏季夏季,江苏的气温逐渐升高,气候炎热潮湿。

江苏的夏季多雨,常有雷雨出现。

夏天的江苏,阳光强烈,可以感受到炙烤的热浪。

但正因如此,江苏也拥有丰富的夏季农作物,如稻谷、粟米等。

此外,夏季也是荷花盛开的季节,江苏的蓬勃繁花使得风景如画。

四、秋季秋季是江苏的宜人季节,空气清新,阳光明媚。

温度适宜,凉爽而宜人,是人们出行的最佳季节。

此时,江苏变得金黄一片,稻谷、玉米等农作物熟透,田野间的丰收景象令人陶醉。

此外,江苏还拥有丰富多样的果实,如苹果、葡萄等,这些水果的丰收使得秋季的江苏更加美丽动人。

五、冬季冬季是江苏最冷的季节,但相比北方地区,江苏的冬天仍然比较温和。

江苏的冬季阳光明媚,但气温较低,尤其在沿海地区。

此时,江苏的水乡地区尤为迷人,寒意中透着温情。

冬季也是江苏传统文化活动的热门季节,如扬州炙手可热的灯笼节、苏州的兰花展等。

总结:江苏气候温和,光照充足,四季分明。

每个季节都有其独特的魅力,都能吸引人们驻足观赏。

春天的樱花盛开,夏天的热带风情,秋天的丰收盛宴,冬天的江南水乡,都使得江苏成为一个宜人的旅游胜地。

无论是游玩还是居住,江苏的气候都能给人们带来满足和舒适的体验。

地质环境概况(一)自然条件l、气象苏州市地处北亚热带季风气候区,四季分明,气候温和湿润、多雨,季风明显,无霜期长,日照充足,是典掣的海洋性气候!多年平均气温15.7 ℃,极端最高气温40.1℃(1934年6月26日),极端最低气温-12.7℃(1931年1月lO日)。

多年平均降水量l 128.9mm,最大年降水量161 1.7mm(1962 年),日最大降水量343.1mm(1962年9月6日),降水量主要集中在6~9月,约占全年降水量的50%,多年平均蒸发量1322.6mm(195l~1984年苏州气象站资料)。

2、水文苏州市地处江南水网区,属长江流域太湖水系,区内地表水系极其发育,主要有太湖、阳澄湖群及大小规模不等的河渠组成。

太湖水域面积2250km2,总蓄水量90亿矗(临界量),全湖平均水位2.12m,湖水水深达3.33m。

阳澄湖群:主要有阳澄湖、澄湖、漕湖、金鸡湖等组成,湖底较平坦,除阳澄湖最大水深达9.5m外,其余均在2m左右。

湖泊之间河汊通连,构成水力联系密切的群体。

主要骨干性的河道有京杭大运河、山塘河、胥江、元和塘等河道连通江海,不同程度受潮汐影响。

还有外城河沿老城区环城分布,箭河沿干将路中部流过。

水位主要受大气降水和太湖排水影响,并受人为控制,常年水位2.8~3.0m,其年变幅lm左右(二)地形地貌苏州地区西部为低山残丘与山间洼地相间,低山残丘由构造剥蚀形成,标高多在100~200m之间,其中,窟窿山高341.7m,南阳山高338.2m,西山岛缥缈峰高336.6趣,为区内制高点,其相对高差可达300余m。

评估区西段附近有灵岩山海拔标高182m、天平山201m、狮子山114.5m,均由花岗岩组成;还有何山海拔63.8m;岩性为火山喷发岩。

山间洼地由冲洪积与冲湖积物组成。

苏州东部地区则为广阔的冲潮积平原。

多湖群、河塘分布,系典型的水网化平原。

评估线路主要在平原与山间洼地通过。

地势平坦,海拔标高2~4m,由西向东微倾。

苏州地质环境概况(一)自然条件1、气象苏州市地处北亚热带季风气候区,四季分明,气候温与湿润、多雨,季风明显,无霜期长,日照充足,就是典型的海洋性气候。

多年平均气温15.7℃,极端最高气温40、1℃(1934年6月26日),极端最低气温-12、7℃(1931年1月lO 日)。

多年平均降水量l128.9mm,最大年降水量1611、7mm(1962年),日最大降水量343、1mm(1962年9月6日),降水量主要集中在6~9月,约占全年降水量的50%,多年平均蒸发量1322、6mm(195l~1984年苏州气象站资料)。

2、水文苏州市地处江南水网区,属长江流域太湖水系,区内地表水系极其发育,主要有太湖、阳澄湖群及大小规模不等的河渠组成。

太湖水域面积2250km2,总蓄水量90亿m3(临界量),全湖平均水位2.12m,湖水水深达3.33m。

阳澄湖群:主要有阳澄湖、澄湖、漕湖、金鸡湖等组成,湖底较平坦,除阳澄湖最大水深达9、5m外,其余均在2m左右。

湖泊之间河汊通连,构成水力联系密切的群体。

主要骨干性的河道有京杭大运河、山塘河、胥江、元与塘等河道连通江海,不同程度受潮汐影响。

还有外城河沿老城区环城分布,箭河沿干将路中部流过。

水位主要受大气降水与太湖排水影响,并受人为控制,常年水位2、8~3.0m,其年变幅lm左右。

(二)地形地貌苏州地区西部为低山残丘与山间洼地相间,低山残丘由构造剥蚀形成,标高多在100~200m之间,其中,窟窿山高341、7m,南阳山高338.2m,西山岛缥缈峰高336.6m,为区内制高点,其相对高差可达300余m。

评估区西段附近有灵岩山海拔标高182m、天平山201m、狮子山114.5m,均由花岗岩组成;还有何山海拔63.8m;岩性为火山喷发岩。

山间洼地由冲洪积与冲湖积物组成。

苏州东部地区则为广阔的冲潮积平原。

多湖群、河塘分布,系典型的水网化平原。

评估线路主要在平原与山间洼地通过。

地势平坦,海拔标高2~4m,由西向东微倾。

苏州天气预报查询苏州天气预报查询苏州位于中国江苏省东部,毗邻上海市,是一座风景如画且历史悠久的城市。

苏州的气候属于亚热带湿润气候,四季分明,温暖湿润的春季、炎热潮湿的夏季、凉爽干燥的秋季和寒冷湿冷的冬季是苏州气候的主要特点。

根据历史气象数据和相关气象部门的预测,我们可以为大家提供苏州市未来七天的天气预报,帮助大家了解苏州市的气象情况。

1. 当前天气状况:根据最新的天气数据,目前苏州市的气温为20摄氏度,天空多云,无降水,相对湿度为65%。

2. 第一天的天气预报:(明天)明天苏州市天气晴朗,无降水,白天最高气温为23摄氏度,夜间最低气温为17摄氏度。

请注意早晚温差较大,需注意适当增减衣物。

3. 第二天的天气预报:后天苏州市依然晴朗,白天最高气温为24摄氏度,夜间最低气温为18摄氏度。

无降水。

请注意补充水分和做好防晒工作,避免长时间暴露在阳光下。

4. 第三天的天气预报:第三天苏州市天气晴朗,气温适宜,白天最高气温为22摄氏度,夜间最低气温为16摄氏度。

无降水。

适宜户外活动,可以尽情享受美好的天气。

5. 第四天的天气预报:第四天苏州市天气依然良好,白天最高气温为25摄氏度,夜间最低气温为19摄氏度。

无降水。

温度适宜,适合外出旅游或户外活动。

6. 第五天的天气预报:第五天苏州市天气多云,白天最高气温为22摄氏度,夜间最低气温为15摄氏度。

有可能会出现局部小雨,请带上雨具出门。

7. 第六天的天气预报:第六天苏州市天气多云转阴,白天最高气温为21摄氏度,夜间最低气温为14摄氏度。

有可能会有阵雨出现,请注意防备。

8. 第七天的天气预报:第七天苏州市有小雨,白天最高气温为20摄氏度,夜间最低气温为13摄氏度。

请带好雨具,注意保暖。

以上就是未来七天苏州市的天气预报。

请大家注意天气变化,根据气象预报合理安排自己的活动和出行计划。

希望大家在苏州度过愉快的时光!。

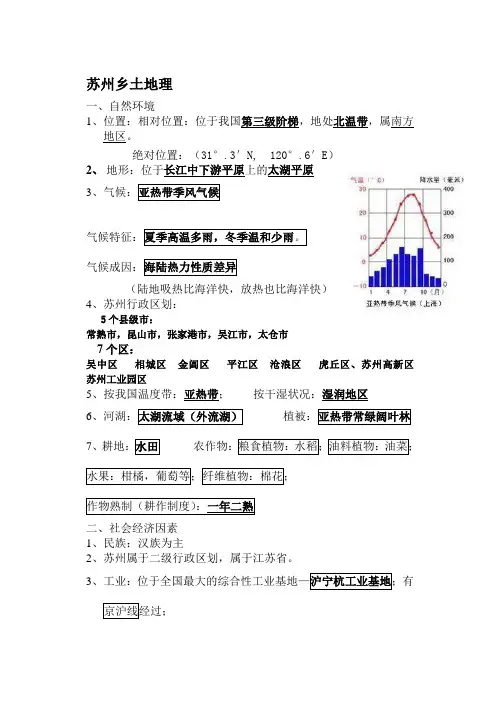

苏州乡土地理

一、自然环境

1、位置:相对位置:位于我国第三级阶梯,地处北温带,属南方

地区。

绝对位置:(31°.3′N, 120°.6′E)

2、地形:位于长江中下游平原上的太湖平原

3、气候:亚热带季风气候

气候特征:夏季高温多雨,冬季温和少雨。

气候成因:海陆热力性质差异

(陆地吸热比海洋快,放热也比海洋快)

4、苏州行政区划:

5个县级市:

常熟市,昆山市,张家港市,吴江市,太仓市

7个区:

吴中区相城区金阊区平江区沧浪区虎丘区、苏州高新区苏州工业园区

5、按我国温度带:亚热带;按干湿状况:湿润地区

6、河湖:太湖流域(外流湖)植被:亚热带常绿阔叶林

7、耕地:水田农作物:粮食植物:水稻;油料植物:油菜;水果:柑橘,葡萄等;纤维植物:棉花;

作物熟制(耕作制度):一年二熟

二、社会经济因素

1、民族:汉族为主

2、苏州属于二级行政区划,属于江苏省。

3、工业:位于全国最大的综合性工业基地—沪宁杭工业基地;有

京沪线经过;

4

,

5、严重短缺的自然资源:能源;矿产资源;

6、鱼米之乡,物产丰富。

7

8

10

11、社会经济条件优越:工,农业基础好,发展历史悠久;第三产业发达;城市化水平高,经济发达;人力资源丰富,科技水平高;交通发达;市场广阔。

苏州气候概况苏州位于北亚热带湿润季风气候区,温暖潮湿多雨,季风明显,四季分明,冬夏季长,春秋季短。

无霜期年平均长达233天。

境内因地形、纬度等差异,形成各种独特的小气候。

太阳辐射、日照及气温以太湖为高中心,沿江地区为低值区。

降水量分布也具有同样规律。

这种小区域气候差异将全市作物种类分成太湖林果气候区、南部双、三熟制气候区、中部稻麦二熟和三熟并存气候区、沿江棉、粮轮作气候区。

一、辐射和日照苏州境内太阳辐射年总量为4651.1焦耳/平方米,最多的1967年为5188.3焦耳/平方米,最少的1970年为4348.9焦耳/平方米。

太阳辐射量以夏季为最大,为1580.8焦耳/平方米;春季次之,为1256.0焦耳/平方米;秋季为1045.9焦耳/平方米;冬季仅为768.2焦耳/平方米。

由春到夏随着太阳高度角的增加,太阳辐射月,总量持续增值。

至7月份,总量最大为560.6焦耳/平方米,之后又呈递减状态;2月份,月总量最小为253.3焦耳/平方米。

常年平均日照时数为1965.0小时,最多年份1967年为2357.6小时,最少年份1952年为l630.4小时。

日照时数的季节分布是:春季(3?5月)454.9小时,夏季(6?8月)624.8小时,秋季(9一l1月)486.7小时,冬季(12?2月)398.6小时。

日照时数的月,总量2月份最少,仅l19.1小时,以后逐月递增;8月份最多,达240小时。

以后又逐渐减少。

10月份因晴天日数增多,日照时数比9月份略有回升,l1月份起又呈递减状态。

日照百分率全年平均为44%,夏季最大为49%,其次是秋季为47%,冬季为42%春季最小为39%。

二、气温(公元前3000一公元1900年)据各类资料记载,大致可划分为新石器时代温暖期、春秋战国温暖期、三国寒冷期、隋唐温暖期、北宋寒冷期、南宋元初温暖期、元明寒冷期、清代寒冷期。

苏州与全国的温暖变化稍有不同,即使与属于同气候区的南京、上海相比,冬季比南京暖,但比上海冷;夏季比南京凉,而比上海热。

《中国的气候》教案设计“影响气候的因素和气候的地区差异”一节是人教版义务教材第一册第四章教学中的重点和难点,是讲述气候知识的关键所在,理论性、概括性较强、难度较大。

我在教学过程中针对初一学生的年龄特征,采用讲解图表、联系实际、巩固练习,收到了较好的效果。

现归纳如下:一、利用图表形式,提炼教材内容,让学生较快地掌握学习内容。

1.影响气候的因素这张联系图表,简明扼要,层次清楚,能使学生对影响气候的因素及其形成原因有较清醒的认识。

2.气候的地区差异通过此表使学生了解由于影响世界各地气候的因素不同,不同地区的水热情况不一样,气候就出现了地区差异。

二、列举学生日常生活中能够亲身体验到的事例,让学生进一步理解和牢固记忆教材内容。

讲纬度因素时,列举我国冬季南北气候相差很大的事例。

向学生提出问题,为什么冬季时人们在黑龙江省的室外一般要穿皮衣,戴皮帽才能御寒;而海南岛人穿夹衣就行了?学生回答后,教师再帮助完善答案。

讲海陆因素时,列举学生在海水中游泳的事例(我校地处北部湾畔,学生大都在海水里游过泳)。

提问学生为什么夏季(白天)在海水中游泳时,海水的气温比陆地气温要低;晚上游泳时,水中比岸上要暖和。

学生回答后,教师小结:夏季陆地气温高,海洋气温低;冬季则相反。

一年或一昼夜的气温变化,陆地大于海洋,内陆地区大于沿海地区,这时受海陆因素影响。

讲地形因素时,列举学生爬山的事例。

爬到山顶上感觉到凉快,说明地势越高,气温越低,大致海拔每升高100 米,气温下降0.6℃。

并列举我校所在地东方县的年降水量很少,不及海南岛中部琼中县的年降水量的一半的事例。

教师分析原因:东方县地处海南五指山和长山山脉的背风坡,气流下沉、气温升高,不易成云致雨、降水很少。

而琼中县地处五指山的迎风坡,气流上升,气温降低,水汽遇冷凝结、降水较多。

这些都是由于地形因素的影响而致。

讲洋流因素时,列举学生的日常生活中经常遇到事:把热水倒进冷水中,冷水变热;把冷水倒进热水中,热水变冷。

尊敬的[收信单位名称]:您好!随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,苏州作为我国历史文化名城,其独特的自然景观和人文底蕴吸引了越来越多的关注。

姑苏区作为苏州的主城区之一,拥有得天独厚的自然条件和丰富的文化遗产。

现将姑苏区自然条件介绍如下,以便贵单位更好地了解和利用姑苏区的自然资源。

一、地理位置与气候特点姑苏区位于江苏省苏州市中心,东临苏州工业园区,西接吴中区,南界工业园区,北靠工业园区。

地理坐标为北纬31°19′至31°23′,东经120°27′至120°35′。

姑苏区总面积约70平方公里,是苏州的政治、经济、文化中心。

姑苏区属亚热带季风气候,四季分明,气候宜人。

春季温暖湿润,夏季炎热多雨,秋季凉爽干燥,冬季寒冷干燥。

年平均气温15.8℃,年降水量约1100毫米,无霜期约230天。

二、地形地貌姑苏区地形以平原为主,地势平坦,海拔在4米左右。

区内有若干小山丘,如虎丘、灵岩山、天平山等,其中虎丘山最为著名。

虎丘山海拔约36米,是苏州的象征之一,也是姑苏区最具代表性的自然景观。

三、水资源姑苏区水资源丰富,主要河流有古运河、胥江、平门塘等。

古运河是苏州的母亲河,全长约70公里,是京杭大运河的重要组成部分。

胥江是姑苏区的主要内河,全长约15公里,两岸风景秀丽,是市民休闲娱乐的好去处。

平门塘是姑苏区最大的湖泊,面积约2平方公里,湖水清澈,环境优美。

四、植被资源姑苏区植被资源丰富,主要分布在山林、公园、绿地等区域。

区内有多个公园,如拙政园、留园、网师园等,均为国家AAAAA级旅游景区。

这些园林以其独特的园林艺术和丰富的植被资源,吸引了大量游客前来游览。

五、生物多样性姑苏区生物多样性较高,有鸟类、哺乳动物、爬行动物、两栖动物、昆虫等多种生物。

其中,鸟类种类繁多,如白鹭、夜鹭、野鸭等。

哺乳动物主要有松鼠、刺猬、野兔等。

此外,区内还有国家一级保护动物扬子鳄。

六、生态环境姑苏区生态环境优美,空气质量优良。

中国苏州概况

苏州,古称吴,简称为苏,又称姑苏、平江等,是国家历史文化名城和风景旅游城市,国家高新技术产业基地,长江三角洲城市群重要的中心城市之一[1]、G60科创走廊中心城市、江苏长江经济带的重要组成部分,有“人间天堂”的美誉。

苏州位于江苏省东南部,长江三角洲中部,东临上海,南接嘉兴,西抱太湖,北依长江。

[2]苏州属亚热带季风海洋性气候,四季分明,雨量充沛,种植水稻、小麦、油菜,出产棉花、蚕桑、林果,特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。

苏州是中国首批24座国家历史文化名城之一,有近2500年历史,是吴文化的发祥地[3]。

苏州人多属江浙民系,使用吴语。

[2]苏州园林是中国私家园林的代表,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

中国大运河苏州段入选世界遗产名录。

截至2017年底,苏州下辖5个市辖区、代管4个县级市,全市面积8488.42平方公里。

2019年1月,苏州市入选“2018年WFBA世界特色魅力城市200强”榜单。

同月,苏州入选“2018年WFBA中国最具投资潜力城市50强”榜单。

苏州自然地理环境苏州自然地理环境苏州是一座历史古城,是国务院首批公布的国家文化名城和风景旅游城市。

它位于长江三角洲太湖平原的东部,东邻上海,濒临东海,南连浙江。

西傍无锡,北枕长江。

行政区辖苏州、常熟、太仓、昆山、吴江、张家港等市(县),其地理座标为:北纬30o46'(吴江震泽镇南)~32o02'(张家港江心岛),东经120o11'(洞庭西山西)~121o16'(太仓浏河镇长江江心),南北、东西之间的距离都在142公里左右。

全市总面积8488.42平方公里,其中平原约4660平方公里,水面约3607平方公里,丘陵约221平方公里,分别占总面积的54.9%、42.5%、2.6%。

1998年,全市总人口达585.35万人,其中市区为107.25万人。

国民生产总值逐年稳步递增,是全国第五位有持久发展潜能的城市,也是我国经济、文化发达的城市之一。

按照综合性、发生学和为农业生产服务的原则,苏州市自然综合区划的等级隶属于两个省一级的自然地理区:沿江三角洲平原地区和太湖平原地区,分属于4个二级自然区:沿江平原沙洲区、苏锡平原区、太湖及湖滨丘陵区、阳澄淀泖低地区。

苏州地处北亚热带南缘湿润季风气候区,温暖潮湿多雨,四季分明,冬夏季长,春秋两季较短。

≥10℃日积温为4991.9℃,年平均气温15.7℃,1月份平均气温3.1℃,极端最低气温9.8℃;7月份平均气温为28.2℃,平均最高温为32~33℃,极端最高气温可达38~40℃;无霜期约233天,平均初霜期在11月15日~11月20,平均终霜期:西部为3月20日~3月25日,东部为3月25日~3月31日。

本地区灾害性天气严重时会出现低温冻害,如1958年1月上旬,最低气温曾下降至-9.8℃;盛夏高温及干旱期可达20~30天,如1986年8月30日气温高达36.6%,1987年7月上、中旬,37℃以上的高温持续了20多天,造成了伏旱。

雨量充沛,降水量约1063毫米,集中在4~9月中的六个月中,最高月份为6月(165毫米),最低月份是12月(40.7毫米)和1月(42毫米);历史上最多的一日降水量曾发生在吴江:334毫米;苏州~昆山之间:292毫米;太仓230毫米。

有关苏州的介绍

苏州是中国江苏省的一座历史文化名城,也是一座现代化的城市。

以下是关于苏州的详细介绍:

一、地理位置与气候

苏州位于江苏省东南部,长江三角洲中部,东傍上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江。

它的气候属于亚热带季风海洋性气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。

二、历史文化

苏州是中国首批历史文化名城之一,有着2500多年的悠久历史。

它是“江南文化”的核心载体,孕育了昆曲、评弹、园林和苏绣等世界辨识中国的鲜明符号。

苏州的古典园林、大运河苏州段以及江南水乡古镇都是世界文化遗产的重要组成部分。

三、经济发展

苏州是中国经济最活跃的城市之一,拥有强大的工业基础和先进的制造业。

同时,它也是国家高新技术产业基地和现代服务业的重要中心。

苏州工业园区更是被誉为“中国改革开放的重要窗口”。

四、旅游资源

苏州是一座著名的旅游城市,有着丰富的自然和人文景观。

拙政园、狮子林、留园等古典园林以及周庄、同里等江南水乡古镇都是游客必游之地。

此外,苏州的丝绸、刺绣、木雕等传统手工艺品也是旅游者喜爱的纪念品。

五、现代设施

苏州拥有完善的现代设施,包括便捷的交通网络、高品质的医疗服务、丰富的教育资源等。

同时,苏州还是一座体育之城,曾多次举办国际和国内重要体育赛事。

总之,苏州是一座充满魅力和活力的城市,无论是历史文化、自然风光还是现代设施都让人流连忘返。

苏版地理初二上册2教材分析本节要紧讲述中国气候的要紧特点。

气候特点是通过气温顺降水两大差不多要素表现出来的。

因此,教材在编排上第一考虑了气温顺降水的分布及特点,而后是气候特点的概括及其阻碍因素分析。

教学目标【知识与能力目标】说出我国夏季与冬季气温分布特点,以及夏季与冬季气温最高值与最低值。

认识我国的温度带的划分。

说出我国降水的空间分布、时刻分布特点。

了解我国干湿地区分布状况。

了解我国气候类型分布及特点。

【过程与方法目标】学会初步阅读等温线、等降水量线分布图,说出我国气温顺降水的时空分布特点。

通过阅读气温曲线和降水柱状图,描述我国各气候类型的要紧特点。

运用资料说出阻碍我国气候的要紧因素。

结合生活体验及典型区域对比,举例说明我国气候的区域差异对当地生产和生活的阻碍。

【情感态度价值观目标】使学生体会到地理要素和事物之间的相互联系。

教学重难点【教学重点】气温与降水的时空分布特点;说明我国气候复杂多样及季风气候显著的特点;能够分析阻碍我国气候的要紧因素。

【教学难点】夏季与冬季最高温与最低温地区的差异明白得;分析阻碍我国气候的要紧因素。

课前预备PPT教学过程一、导入提出问题:1、冬天专门冷,我想要去最温顺的地点度假应该选哪?我想去我国最冷的地点看冰雕又应该去哪?(选项:拉萨、三亚、吐鲁番、哈尔滨)学生摸索选择,并说明缘故。

夏天太热,我想去比较凉快的地点避暑应该选哪?我想去最热的地点感受“火辣”又应该去哪?(选项:拉萨、三亚、吐鲁番、哈尔滨)学生摸索选择,并说明缘故。

什么缘故冬季和夏季的最冷、最热地区都不一样呢?学生讨论回答。

《设计意图》导入以联系日常生活提问的方式切入,目的在于将本节课融入生活实际,让学生从生活中感受地理的存在。

通过四个问题,四个选项的选择,让学生感受到我们平常所了解的最高温与最低温会因为季节的不同而有所变化,以此让学生带着问题进行本节课的学习。

冬季南北温差大,夏季普遍高温任务一:展现我国一月平均气温分布图,学生读图摸索以下问题:(1)什么叫做等温线?(2)观看图中等温线,其中大多数等温线数值排列是由_____向_____逐步递减的。

苏州气候概况

苏州位于北亚热带湿润季风气候区,温暖潮湿多雨,季风明显,四季分明,冬夏季长,春秋季短。

无霜期年平均长达233天。

境内因地形、纬度等差异,形成各种独特的小气候。

太阳辐射、日照及气温以太湖为高中心,沿江地区为低值区。

降水量分布也具有同样规律。

这种小区域气候差异将全市作物种类分成太湖林果气候区、南部双、三熟制气候区、中部稻麦二熟和三熟并存气候区、沿江棉、粮轮作气候区。

一、辐射和日照

苏州境内太阳辐射年总量为4651.1焦耳/平方米,最多的1967年为5188.3焦耳/平方米,最少的1970年为4348.9焦耳/平方米。

太阳辐射量以夏季为最大,为1580.8焦耳/平方米;春季次之,为1256.0焦耳/平方米;秋季为1045.9焦耳/平方米;冬季仅为768.2焦耳/平方米。

由春到夏随着太阳高度角的增加,太阳辐射月,总量持续增值。

至7月份,总量最大为560.6焦耳/平方米,之后又呈递减状态;2月份,月总量最小为253.3焦耳/平方米。

常年平均日照时数为1965.0小时,最多年份1967年为2357.6小时,最少年份1952年为l630.4小时。

日照时数的季节分布是:春季(3?5月)454.9小时,夏季(6?8月)624.8小时,秋季(9一l1月)486.7小时,冬季(12?2月)398.6小时。

日照时数的月,总量2月份最少,仅l19.1小时,以后逐月递增;

8月份最多,达240小时。

以后又逐渐减少。

10月份因晴天日数增多,日照时数比9月份略有回升,l1月份起又呈递减状态。

日照百分率全年平均为44%,夏季最大为49%,其次是秋季为47%,冬季为42%春季最小为39%。

二、气温

(公元前3000一公元1900年)据各类资料记载,大致可划分为新石器时代温暖期、春秋战国温暖期、三国寒冷期、隋唐温暖期、北宋寒冷期、南宋元初温暖期、元明寒冷期、清代寒冷期。

苏州与全国的温暖变化稍有不同,即使与属于同气候区的南京、上海相比,冬季比南京暖,但比上海冷;夏季比南京凉,而比上海热。

20世纪苏州的气温变化(1901一1985年),前30年温度较低,30年代后期气温上升到多年平均值之上,40年代后期到50年代前期高于平均值0.2?0.5℃。

60年代后期气温又趋下降。

1969年冬季气温较低,但年平均气温最低值出现在1980年。

据1951一1985年资料分析,苏州市年平均气温为15.7℃,最高为1953年的17.0℃,最低为1980年的14.9℃,平均气温的年际变化为2.1℃。

最热月7月份,平均气温28.2℃;最冷月1月份,平均气温3.0℃。

气温的平均年较差为25.2℃。

春季(3?5月)由于太阳辐射增强,气温回升快,平均气温为

14.2℃,月平均升温幅度达5℃。

尤以4月份升温最快,平均升温6℃。

但由于冷暖空气频频在长江中下游交流,温度升降不稳定,骤冷骤热变化较大。

4月上旬还时常出现低于0℃的“倒春寒”天气。

6月份进入

梅雨季节,升温幅度不大。

7月份出梅后进入盛夏,受副热带高压控制,气温最高,月平均28.2℃,平均最高气温32℃,是全年最热的月份。

日最高气温>30℃的酷暑天气夏季(6?8月)就占97%。

1951-1998年,苏州市日最高气温>38℃的仅有9年。

极端最高气温为39.2℃,出现在1992年7月16日。

9月上旬气温仍较高,平均每年有4?5天日最高气温>30℃,有的年份整个9月上旬日最高气温都在30℃以上,但出现>35.O℃的日数较少,为7年一遇。

但是95年9月2日~9月7日出现了连续6日的高温天气。

由于冷空气势力加强和太阳辐射减弱,秋季平均气温17.6℃。

9月上旬,副热带高压仍有一定势力,时有炎热天气出现,俗称“秋老虎”,但一般持续时间不长。

9月中旬起,太平洋副热带高压主体迅速南撤,冷空气日趋活跃,气温下降明显,月平均降温幅度在5℃以上。

冬季受大陆冷高压控制,寒冷少雨,在全年日最低气温低于0℃的日数中冬季占了93%。

冬季平均气温4.3℃,平均最低气温1.1℃。

1月中下旬,是全年最冷时期,平均日气温3.0℃;平均最低气温-0.1℃;日最低气温<-8℃的严寒天气大都在1月份,平均2?3年一遇。

极端最低气温-9.8℃,出现在1958年1月16日。

气温平均日较差为7.5℃,春季最大为8.2℃,秋季次之为7.7℃,冬季为7.5℃,夏季最小为6.9℃。

4月份气温日较差最大,为8.5℃;而7、8月份则最小,为6.8℃。

年平均气温的分布大致随纬度而变化,南高北低,南北差异为0.9℃。

另有两种差异:一为太湖水体对沿湖地区的温度调节作用,

以冬季最为明显。

地处太湖边的东山站1月份平均最低气温比市区高出0.8℃.比北部各县(市)高l℃以上,这种在广阔水体影响下的小气候为沿湖地区的柑桔及其他果林安全越冬创造了有利条件;二为市区的“城市热岛”效应。

由于城区的地表性质,工商业及人口密度都不同于郊县,因而形成了“城市热岛”。

市区夏季最高气温>35”C的曰数比南部的吴江多1.1天,比东南部的昆山多3.5天。

三、降水

据各类史料记载,苏州从汉代至清代的2000多年中,大水灾有一百几十次.其中隋唐至1949年的1300多年中,大水灾有107次。

从三国至1949年由雨涝引起的太湖水溢为20次,平均84年一遇;由干旱引起的太湖水枯有9次,平均185年一遇。

可见苏州历史上多雨潮湿年代多于少雨干旱年代。

如将冷暖变化一起考虑,则苏的冷暖、干湿变化总是交替进行,其周期长短不一。

在最近的100多年(1875一1998年)中,苏州市有四个多雨期和三个少雨期。

三个多雨期分别是19世纪70年代、20世纪10年代、40年代及90年代,平均年降水量约1200一1250毫米;三个少雨期分别是19世纪末、20世纪20年代中期至30年代中期、60年代中期至70年代末,平均年降水量约900?980毫米。

据1924一1995年的资料分析,常年年平均降水量为1094毫米,年降水日125天。

年降水量最多的1957年为1555毫米,最少的民国23年(1934)仅575毫米,年际变幅为980毫米。

年降水日最多的1980年计154天,最少的民国15年仅80天。

一年中以6月份降水量及降水日为最多,常年平均月降水量为160毫米,降水日12.5天。

12月份月降水量最少,为40毫米。

10月份降水日最少,平均为7.8天。

春季由于暖空气势力不断加强,降水量、降水日数逐月增多。

常年春季降水总量为278毫米,最多年份的1967年达486毫米,最少年份的1971年仅180毫米。

春季平均降水日为36.3天。

夏季常年季降水总量为420毫米,为各季降水量之首。

最多的年份民国30年为760毫米,最少的年份民国23年为l16毫米。

夏季平均降水曰为34.8天,最多的1989年有55天,最少的民国23年只有22天。

秋季常年降水量为220毫米,但各年悬殊较大,最多的1962年为627毫米,最少的民国21年仅45毫米。

秋季平均降水日为27天,是全年降水日数最少的季节。

但多的年份也有42天。

冬季降水总量为144毫米,是全年降水量最少的季节,但多的年份如1953年有302毫米,少的年份如1985年仅42毫米。

冬季平均降水日为27.1天,最多的1968年有48天,最少的1962年仅10天。

连续降水的最长日数为18天,出现在1969年6月30日--7月17日,降水量154毫米。

连续无降水最长日数为66天,出现在1973年l1月9日--1974年1月13日。

平均降水强度以夏季最大,为11.8毫米/日;冬季最小,为6.5毫米/日。

6月份是全年降水强度最大的月份,强度为12.7毫米/日;日降水最太强度为343毫米/日,出现在1962年9月6日。

年降水变率为17%,以冬季的降水变率

为最大,达34%;春季最小为24%。

月降水变率以10月份最大,为68%;6月份最小为36%。

苏州市因地形不同而引起的年降水量的差异并不明显,约为100毫米,最多的是吴县东山,最少的是张家港。

但在夏季某些局部地域性降水,区域差异就比较明显。

平均初雪日为12月24日,最早的1976年l1月17日已见初雪;平均终雪日为3月8日,最迟的1980年要到4月下旬。

常年平均降雪日数为6.7天,最多的1976一1977年度有20天,最少的1926--1927年度及1970--1971年度无雪日。

降雪的年分布,1月份平均为2.7天,2月份平均为1.2天。

1984年1月17--19日连续3天共降雪62,3毫米,为百年罕见的大雪。

全市l米以上的电信线路因断杆、倒杆使通信中断,不少高压电线先后跳闸停电,输电线被大雪压断。

由于雪量大积雪深,各地还发生了房屋倒塌事故,造成人员伤亡。

1984年1月18日降雪47.5毫米,为日降雪量最大记录。

年平均积雪日数为5天,最多的1976--1977年度有22天,但也有8年无积雪日。

积雪初日最早是1985年12月10日,积雪日最迟的为1976年3月19日。

积雪深度最大的为26厘米,出现在1984年1月19日。

苏州﹝中国﹞参考气候资料

精品文档

精品文档。