消失和正在消失的动物

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

消失的中国一级保护动物

中国是一个拥有丰富自然资源的国家,其中包括许多稀有的动植物。

然而,由于人类活动的不断扰乱,许多动物种群正在不断减少,甚至濒临灭绝。

其中,一些被列为中国一级保护动物的物种更是饱受威胁。

例如,中华鲟是中国江河湖泊中的特有鱼类之一,也是中国的国家一级保护动物。

然而,由于过度的捕捞和生态环境的破坏,中华鲟的数量已经急剧减少,甚至已经消失在了长江中下游的部分区域。

另外,中国的大熊猫也是许多人所熟知的保护动物之一。

大熊猫是中国的国宝,也是全球最受欢迎的动物之一。

然而,由于栖息地的破坏和人类活动的干扰,大熊猫的数量也在不断减少。

目前,大熊猫只分布在中国西南部的山区,数量仅剩下约1,800只。

此外,中国的长江江豚、东北虎、金钱豹等一级保护动物也都面临着种群减少和生存环境恶化的困境。

这些动物对于中国自然生态系统的平衡和稳定至关重要,因此保护它们也是我们每个人的责任。

在未来,我们需要更加重视环境保护和动物保护的重要性,采取积极的措施保护这些珍稀的动物物种,让它们在中国的土地上继续生长、繁衍。

- 1 -。

《消失了的恐龙》创意教案一、教学目标1.让学生了解恐龙的生活习性和外貌特征。

2.探究恐龙消失的原因,培养学生的科学探究能力。

3.培养学生对科学现象的好奇心和求知欲。

二、教学重点与难点1.教学重点:恐龙的生活习性和外貌特征,恐龙消失的原因。

2.教学难点:恐龙消失的原因。

三、教学过程1.导入(1)展示恐龙图片,引导学生观察并描述恐龙的外貌特征。

(2)提问:同学们,你们知道恐龙是如何消失的吗?2.探究恐龙的生活习性(1)分组讨论:恐龙的生活环境、食物来源、生活习性。

3.恐龙消失的原因(1)观看科普视频,了解恐龙消失的原因。

(2)引导学生结合视频内容,探讨恐龙消失的可能原因。

4.创意活动:模拟恐龙世界(1)分组讨论:如何模拟恐龙世界,展示恐龙的生活场景。

(2)每组进行模拟表演,其他同学观看并评价。

5.科学探究:寻找恐龙消失的证据(1)引导学生思考:如何寻找恐龙消失的证据?(2)分组讨论:寻找恐龙化石、地质变化等证据。

(2)拓展:引导学生思考,如何保护现代濒危动物,避免它们消失?四、作业布置1.根据本节课所学内容,绘制一幅恐龙生活场景的画。

2.查阅资料,了解其他已经消失的动物,分析它们消失的原因。

五、教学反思1.在引导学生探讨恐龙消失原因时,要充分调动学生的思维,避免直接给出答案。

2.在创意活动中,要关注每个同学的表现,确保每个同学都能参与到活动中来。

3.在教学过程中,注意培养学生的合作意识,提高他们的团队协作能力。

通过本节课的教学,我对同学们的科学探究能力和合作意识有了更深的了解,为今后的教学提供了有益的参考。

重难点补充:(1)教师展示恐龙图片,问:“同学们,你们能描述一下这张图片上的恐龙长什么样吗?它有什么特别的地方?”(2)学生回答后,教师继续引导:“很好,那你们知道恐龙生活在什么样的环境中吗?它们喜欢吃什么?”(1)教师播放科普视频后,问:“视频中提到了哪些可能导致恐龙消失的原因?”(2)学生回答,教师引导:“地球上的气候变化、asteroid撞击、疾病、自然灾害都有可能是恐龙消失的原因。

苏教版小学科学六年级上册《第8课时消失的恐龙》教案一、教材分析:本课时是苏教版小学科学六年级上册第 3 单元《化石的奥秘》中的一节课,名为《消失的恐龙》。

本节课的主要内容是通过举办“恐龙展”,让学生收集、整理与恐龙有关的信息,了解恐龙化石的发现与研究,并在为恐龙寻找相对应的化石模型的过程中,体会化石的作用。

二、教学目标:1. 通过举办“恐龙展”,收集、整理与恐龙有关的信息,激发学生研究恐龙的兴趣。

2. 通过阅读资料,了解恐龙化石的发现与研究。

3. 在为恐龙寻找相对应的化石模型的过程中,体会化石的作用。

三、教学重点:1. 学生通过举办“恐龙展”收集、整理与恐龙有关的信息。

2. 学生通过阅读资料了解恐龙化石的发现与研究。

3. 学生在为恐龙寻找相对应的化石模型的过程中,体会化石的作用。

四、教学难点:在为恐龙寻找相对应的化石模型的过程中,体会化石的作用。

五、学情分析:学生已经通过前几节课的学习,了解了化石的形成过程和分类。

他们对恐龙可能会有一定的兴趣,但对恐龙化石的发现与研究可能还不够了解。

学生具备基本的阅读能力和信息搜集能力,可以通过教师指导进行资料的阅读和整理。

六、教学过程:Step 1:导入新课教师可以使用多媒体工具播放一段有关恐龙的视频,展示恐龙的形象和生活方式。

然后提出问题:“恐龙是什么样的动物?它们现在还存在吗?”引导学生思考和讨论。

学生可以结合自己的知识和想象,描述恐龙的特征和生活。

Step 2:呈现任务教师告诉学生他们将要举办一个“恐龙展”,需要收集、整理与恐龙有关的信息。

学生可以分成小组,每个小组负责研究一个恐龙种类,并准备展示。

教师可以提供一些参考问题,例如:“你们的恐龙是什么种类?它们生活在哪个时期?有什么特征?”Step 3:信息搜集与整理学生在小组内进行信息搜集与整理,可以使用图书馆、互联网等资源。

教师可以指导学生使用可靠的资源,例如科学书籍、博物馆网站等。

学生可以查找恐龙的图片、文字介绍以及相关的科学研究成果。

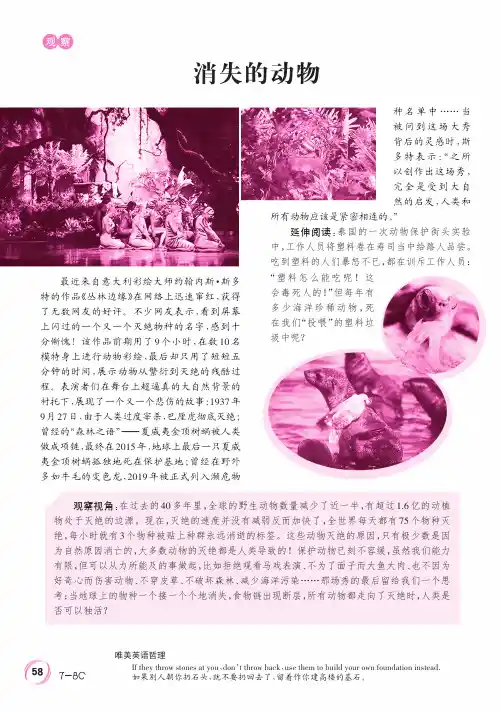

种名单中……当被问到这场大秀背后的灵感时,斯多特表示:“之所以创作出这场秀,完全是受到大自然的启发,人类和所有动物应该是紧密相连的。

”延伸阅读:泰国的一次动物保护街头实验中,工作人员将塑料卷在寿司当中给路人品尝。

吃到塑料的人们暴怒不已,都在训斥工作人员:“塑料怎么能吃呢!这会毒死人的!”但每年有多少海洋珍稀动物,死在我们“投喂”的塑料垃圾中呢?最近来自意大利彩绘大师约翰内斯•斯多特的作品《丛林边缘》在网络上迅速窜红,获得了无数网友的好评。

不少网友表示,看到屏幕上闪过的一个又一个灭绝物种的名字,感到十分惭愧!该作品前期用了9个小时,在数10名模特身上进行动物彩绘,最后却只用了短短五分钟的时间,展示动物从繁衍到灭绝的残酷过程。

表演者们在舞台上超逼真的大自然背景的衬托下,展现了一个又一个悲伤的故事:1937年9月27日,由于人类过度宰杀,巴厘虎彻底灭绝;曾经的“森林之语”——夏威夷金顶树蜗被人类做成项链,最终在2015年,地球上最后一只夏威夷金顶树蜗孤独地死在保护基地;曾经在野外多如牛毛的变色龙,2019年被正式列入濒危物观察视角:在过去的40多年里,全球的野生动物数量减少了近一半,有超过1.6亿的动植物处于灭绝的边源。

现在,灭绝的速度并没有减弱反而加快了,全世界每天都有75个物种灭绝,每小时就有3个物种被贴上种群永远消逝的标签。

这些动物灭绝的原因,只有极少数是因为自然原因消亡的,大多数动物的灭绝都是人类导致的!保护动物已刻不容缓,虽然我们能力有限,但可以从力所能及的事做起,比如拒绝观看马戏表演、不为了面子而大鱼大肉、也不因为好奇心而伤害动物、不穿皮草、不破坏森林、减少海洋污染……那场秀的最后留给我们一个思考:当地球上的物种一个接一个个地消失,食物链出现断层,所有动物都走向了灭绝时,人类是否可以独活?If they throw stones at you ,don ’t throw back ,use them to build your own foundation instead.如果别人朝你扔石头,就不要扔回去了,留着作你建高楼的基石。

渡渡鸟其实没有灭绝动物圈里面经常会有人提到这么一件趣事,说有一种鸟之所以会灭绝,完全就是“笨死”的,就是人站在它面前也不会跑,最终的下场只能是被人们抓住炖了吃了。

这种鸟说的就是渡渡鸟,渡渡鸟是一种生活在毛里求斯岛上的鸟类,早已灭绝了,虽然目前国际上关于渡渡鸟灭绝的时间存在一定的争议,但较多证据表明,在1662年的时候就已经消失了,所以现在很多人对它不熟悉也正常。

其实关于渡渡鸟“笨”的话题由来已久,甚至久到已经无从考证了。

回归到问题本身来,那么渡渡鸟的灭绝真的是因为自己“笨”吗?换句话说它的消失真的是被人们吃光的吗?其实这是一个很大的误会,根据目前的研究来看,它的脑容量跟当今的鸽子差不多,与尼柯巴鸠的亲缘关系很近,所以从这方面来看,它的智商不会比当今大多数鸟类差。

或许是由于渡渡鸟体型较大,成年之后在毛里求斯岛上没有天敌,久而久之养成了不惧其他动物的习性,所以在初次遇见人们的时候,也没有表现出太多恐惧的特征,或逃走的意思,所以才会被冠以“蠢”的特质吧!尼柯巴鸠不会飞的渡渡鸟渡渡鸟虽然也有翅膀,但比较短小,这样的翅膀是无法带动庞大的身躯飞行的,所以渡渡鸟是一种不会飞的鸟类,平均体重为15千克左右,一些较大的个体能够达到23千克,跟一只中型的家犬类似,由于毛里求斯岛上并没有其他大型的食肉动物,所以成年之后的渡渡鸟,基本上就是该岛上最大的动物了。

渡渡鸟长得很有特色,据一些水手日记、画家留下的墨宝来看,渡渡鸟浑身的羽毛呈蓝灰色,鸟喙很长,能达20厘米,末端有弯钩,十分锐利,整个嘴巴占据了脑袋的2/3左右。

渡渡鸟的头部前半部分是没有毛发的,后半部分从额头开始至全身除双脚外,都被羽毛包裹,所以看上去十分滑稽,就像是穿了一件连帽的羽绒大衣一样。

当然,渡渡鸟另外一个滑稽之处就是它的眼睛,整个眼睛呈黄色,中间又有像芝麻一样的黑眼珠,看上去十分呆滞。

由于渡渡鸟眼睛小鼻腔大,且鼻腔里面遍布嗅觉神经,这样的构造使得渡渡鸟具有极为灵敏的嗅觉,所以在日常生活中,渡渡鸟是靠嗅觉寻找食物的,而并非视觉。

盘点近灭绝的十大珍稀动物It takes time to start a market, and time is an important factor in investment.盘点近年灭绝的十大珍稀动物每天,都有数不胜数的珍稀物种从这颗它们世代居住的星球上永久性的消失了。

作为人类似乎对此并未表现出应有的关心和忧虑,反而,肆意的捕杀、偷猎,毫无节制的猎食,宰杀,正在加剧更多的动物物种消失于地球。

如果仍然对此不闻不问,相信总有一天,人类也将会从地球物种中除名,而其它动物,也会对我们毫不理会。

自21世纪以来,很多曾经我们非常熟知的动物,已经永远的消失了。

1、毛里求斯蚺蛇(1975年)毛里求斯蚺蛇原产于毛里求斯海岸的圆岛(RoundIsland),它们喜欢住在火山斜坡土层的顶层。

生物学家在毛里求斯周围的其他几个岛屿也发现了它们的踪迹,但20世纪40年代后数量渐渐变少,1949年以后就只有圆岛还有毛里求斯蚺蛇,它们最后一次露面是在1975年。

灭绝的原因:兔子和山羊的的引进破坏了本地物种和植被,破坏了毛里求斯蚺蛇的栖息地。

2、斯皮克斯金刚鹦鹉(2004年)斯皮克斯金刚鹦鹉,也称为小蓝金刚鹦鹉,是鹦鹉科中唯一被编入蓝金刚鹦鹉属的品种,因其美丽的蓝色羽毛而闻名。

虽然还存在一些人工饲养,这些小巧的蓝色鸟在野外已经灭绝。

灭绝的原因:非法捕捉和贸易导致金刚鹦鹉的数量减少,人类居地侵占了其生存环境。

3、爪哇虎(1979年)爪哇虎属于虎的亚种,其视觉、听觉和嗅觉都很棒,它们分布在爪哇岛的南部山地丛林中,,在外表上类似于苏门答腊虎。

在19世纪,爪哇虎的数量十分惊人,因此它们被当地人认为是岛屿祸害。

但随着爪哇岛上的人口猛增,需要很大活动范围的爪哇虎无处生息,数量随之一天天地减少。

到了20世纪50年代,只剩下20只爪哇虎了。

灭绝的原因:人类的农业生产对爪哇虎居住地的侵占,导致爪哇虎数量急剧减少。

4、西非黑犀牛(2006年)西非黑犀牛是黑犀牛中最珍稀的亚种,曾广泛分布在非洲中西部的大草原上。

中国珍稀濒危动物分布分类:自然传奇|标签:江豚羚牛挖沙船长江雪豹2009-03-19 15:06阅读(992)评论(3)中国珍稀濒危动物分布保护中国珍稀濒危动物的行动近一二年来一直颇受关注。

保护珍稀濒危动物,就是为保护地球尽一份心力。

为详尽了解中国珍稀濒危动物分布情况及动物生存状态,以科学方式唤起我们的保护意识,我们走访了中国科学院动物研究所专家雷富民、宋延龄、冯祚建教授,并获得尹祚华、曾治高教授在数年的研究过程中所拍摄的珍贵的珍稀动物图片。

2008年10月,世界自然保护联盟在巴塞罗那召开会议,发布了一项哺乳动物调查评估报告。

此项报告给出的数据来自130个国家和地区的1700多名研究人员的共同研究成果。

这些研究者耗时5年,对全球已知5487种哺乳动物生存现状展开调查,结果表明,全球哺乳动物中1/4已濒临灭绝,处境最为危险的是灵长类动物,而这类动物恰恰是和我们人类关系最密切的。

我国已知哺乳动物共607种,居世界第三位,在这场世界性危机面前,也未能幸免。

不仅哺乳动物的生存状态发生改变,我在统计我国约占世界10%的现存物种时,发现15%~20%的物种都受到严重威胁。

我国是世界上少数几个“生物多样性特别丰富的国家”之一,然而人口压力和经济发展严重威胁了生物多样性,我国有40%的生态系统处于退化甚至严重退化状态,动物的繁衍栖息因此受到巨大影响。

长江绝唱:江豚明朝在何方提起我国濒危动物分布区域,多数人会想到长江,而提起长江流域的珍稀动物种类,则多数人都会想到白鳍豚、扬子鳄和中华鲟,它们都是国家一级保护动物。

白鳍豚早在《尔雅》里就有记载,但在2006年中、美、英等科学家联合展开的长江淡水豚类科研考察活动中,没有发现一头白鳍豚的踪迹。

扬子鳄是因生于长江而得名的动物,经过了2.3亿年古老光阴的进化,它享有了“活化石”之称,但如今的野生种群却不超过120只。

至于中华鲟,则生于长江,长于大海,往返行程近万里,是一种大型溯河洄游性古老珍稀鱼类,不过,因中华鲟的洄游路线被截断以及产卵地遭受严重污染等问题,这种鱼类正面临灭绝的危险……与这3种生物命运相似的还有长江江豚。

2019小学说明文阅读练习题:正在消失的橡树林美国一项独特的研究分析表明:当今的橡树正在逐渐减少,而且由于橡树的消失,整整一类对森林生态系统起到关键作用的本土草本植物也消失了,这一切均归咎于当地为禁止火灾所做的努力。

“几千年来,这里存在着丰富多彩的生态系统,可是这种生态系统的标志性植物正在消失”。

该研究的发起人之一、生态学家托马斯·鲁尼说。

尽管其他研究已经认识到东部和中西部的橡树正在减少,但是这项新研究首次注意到橡树的消失对林下植物的影响。

进行这样的研究难度很大,因为科学家不具备必要的资料,无法将目前的林下植物跟以往的进行对比。

然而在1949年和1950年,生态学家约翰·柯蒂斯及同事详细考察了威斯康星州南部的橡树林。

“柯蒂斯的著作是一本带有图解的记录。

”该研究的发起人、威斯康星大学的大卫·罗杰斯说。

罗杰斯及同事怀疑,在越来越零碎的橡树林地里消失的不仅仅是树木。

于是他们再次考察了柯蒂斯考察过的150个林场。

结果显示:在这50多年的时间里,红橡树的两个品种减少了近50%,白橡树减少了不下31%。

更惊人的是林下植物品种的变化。

该研究小组在最近一期《生态学》杂志上报道说:在柯蒂斯所记录的200种本土植物中,目前有15%已经消失,同时非本土植物品种正在迁入。

1950年,外来植物只存在于13个橡树林场;而今,76个林场出现了外来植物。

研究小组称:在美国东部和中西部其他诸州,橡树林的林下植被可能也发生了同样的变化,那些地方的像树也在减少。

罗杰斯说,本土植物为野火鸡、昆虫等许多物种提供食物,所以它们对森林的生态系统的影响至关重要。

具有抗火能力的橡树需要阳光才能发芽和茁壮成长,然而较为古老的橡树被日光照射投射下来的阴影促使枫树的幼苗生长,却遮挡了小橡树需要的阳光。

火灾可以除掉枫树幼苗,开辟出空地,便于橡子发芽,有助于橡树的生长。

科学家认为,火灾还可以杀死橡树的病原体。

曾经居住在美国东部和中西部橡树林中的土著人经常放火保树,这种行为能够提供橡子——他们的主要食物之一。

动物灭绝资料据世界《红皮书》统计,20世纪有110个种和亚种的哺乳动物以及139种和亚种的鸟类在地球上消失了。

目前,世界上已有593种鸟、400多种兽、209种两栖爬行动物和20000多种高等植物濒于灭绝。

物种灭绝是一种自然现象。

根据达尔文的理论,通过那些成功跨越了几个地质周期而生存下来的物种,我们可以知道,物种的发展和消失是由于自然选择的过程超越了其背景生存比率。

在化石记录的基础上,人们推算出哺乳动物和鸟类灭绝的历史记录是,每500到1000年有一种物种消失。

·现在物种灭绝的速度比过去任何时候都要快,即使是由于彗星撞击而引起的物种灭绝(上一次彗星相撞引起恐龙的灭绝是在650万年之前)。

现在物种灭亡的速度是正常速度的100到1000倍。

·根据世界自然资源协会的说法,灭绝产生的最主要的原因是栖息地的消失。

大规模灭绝的另一个因素就是人类所进行的生产和消费方式都是不支持可持续发展的。

·每20分钟就会有一种动物或者植物从地球上消失。

·许多生物学家认为在30年间地球上现今生存的五分之一的物种都将会消失。

·按照现在的趋势,5200种动物,其中包括八分之一的鸟类都面临灭绝。

另一部分令人关注的就是开花植物和依赖淡水生态系统生存的动物,包括蚌类,小龙虾,鱼类和两栖类动物。

·按照现在物种灭绝的速度,在200到300年间有一半的鸟类和哺乳动物将会消失。

·八种植物种最少就有一种面临灭绝的危险。

·在未来的30年里,几乎四分之一的哺乳动物会面临灭绝的危险。

在30年间最有可能消失的包括人们所广泛关注的黑犀牛和西伯利亚虎,还包括人们不太熟知的菲律宾鹰和东北豹。

·根据2003年国际自然与自然资源保护联合会(iucn)的红色目录,中国有422个物种面临灭绝的威胁。

这其中包括81种哺乳动物,75种鸟类,46种鱼类,31种爬行动物和184种植物。

自然消退的例子

自然消退是指自然条件(如疾病、竞争激烈、环境等)的作用下,某

种物种的数量缓慢而逐步减少,并最终消失的过程。

下面就以野生动物和

植物来举例说明自然消退的实例:

1、野生动物:疑似已经灭绝的小熊猫,这种濒危野生动物在中国的时

候仅剩不到200只,而2011年的最新报告显示,现在已经没有任何疑似灭

绝的小熊猫了。

灰狼,环境污染、开发和捕猎等原因造成该物种的自然消退。

2、野生植物:红杉树,由于其木材硬度较高,它本应该是一种更常见

的树,但是由于大量砍伐,它的数量在历史上已经急剧减少,现在一些国

家已经禁止采伐红杉树,帮助其数量恢复。

当然,采伐的是历史上的错误,现在的环保意识越来越强烈,相信红杉树的数量一定会慢慢恢复。

3、野生两栖动物:水蛙,由于环境污染及开发的原因,导致其生活的

湖泊和池塘被开发,水蛙的生存环境受到了严重的威胁。

根据最新的统计,在某些国家,水蛙的数量由1959年的1400只,降低到了现在只有1000只,可见它们的数量在受到环境污染的影响下,正在缓慢地减少。

以上三种自然消退的例子都可以看出,由于环境的变化,导致一些濒危物种正在不断地减少数量,消失的趋势越来越明显。

因此,我们应加强保护野生动植物,改善生态环境,抑制自然消退趋势发展,确保种群的健康发展。

揭秘夜狸猫事件真相,一夜之间村民全都不见了本文导读:陕西夜狸猫事件简介1987年陕西境内秦岭山底的一个村庄在一夜之间竟整个消失!据说事发当时有人看到有数道不明飞行物飞过,秦岭山中的蛇类纷纷出逃……但是也有人站在科学的角度理性的分析了这个事件,并没有什么灵异存在,而是军方执行了秘密任务,那么真相到底是什么呢?这个事件就是后来惨遭封杀的代号“夜狸猫”事件。

陕西夜狸猫事件版本传闻一:说起1987陕西夜狸猫事件,很多人至今难以忘怀,是在1978年,中国陕西一个偏远村庄离奇消失,村庄里面的人、动物家禽一夜之间全都消失匿迹,变成了死亡村。

当时盛传于民间,连国外报纸也报道过,被称之为“夜狸猫事件”。

咱大天朝自古以来就善于封锁消息,欲盖弥彰,以至于在很多文献记载里对这次事件也只是讲个大概。

不是不想说,而是根本找不到源头,陕西夜狸猫事件的未解之谜至今都没揭开。

传闻二:1987年发生在陕西的整个村消失的代号夜狸猫事件!是一件特务事件,为了一件国家机密,不得已把整个村子都转移到了别的地方,并且国家下达1级机密文件,把消息封锁的很死,陕西官方也对夜狸猫事件没有做出任何回应,并且指出“只是谣言”!真实情况我也是听老人说的,“当时出动了一大批军队,全队一起上一夜之间把整个村子都转移到其他地方了,并且对村子里的人,进行说服,不可进行四处传播!”夜狸猫本是一次行动的代号,也是这次事件的代号,现在这个事件已经被禁,真相如何,为何消失,无从查找。

陕西夜狸猫事件观点猜想1、真实答案是因为军演全部转移了,因为涉及到一些军事问题,所以都需要保守保密条例。

理由是因为那天之前兰州军区就已经宣布军演。

当时出动了一大批军队全队一起上,一夜之间把整个村子都转移到其他地方了,并且对村子里的人,进行说服,不可进行四处传播。

2、是一件特务事件,为了一件国家机密不得已把整个村子都转移到了别的地方,并且国家下达级机密文件把消息封锁的很死。

3、陕西官方对夜狸猫事件没有做出任何回应,并且指出夜狸猫事件“只是谣言”4、夜狸猫本是一次行动的代号,也是这次事件的代号,现在这个事件已经被禁无从查找。

25种最濒危的灵长动物(非洲篇)这份名单是国际灵长动物学会(IPS,International Primatological Society)通过今年在墨西哥坎昆举行的第24届大会讨论获得共识后,由世界自然保护联盟(IUCN)灵长类专家组、IPS、保护国际基金会(Conservation International)和布里斯托尔保育与科学基金会(Bristol Conservation and Science Foundation)合作发布的。

类似的名单已经发布过7届,每隔2年会更新一次。

2012-2014年的名单所包括的25个物种(或亚种)中,有5种来自非洲大陆,6种来自马达加斯加,5种来自南美洲,另外9种都来自亚洲。

今天我们先来认识一下非洲的11种。

非洲大陆东部低地大猩猩:战火中脆弱的金刚Gorilla beringei graueri让我们从世界上最大的灵长动物开始:它有魁梧的身材,成年雄性有银灰色的背,浑然是大家熟悉的金刚的形象。

可惜,生活在刚果民主共和国的低地热带雨林的这位金刚,虽然是个头最大的大猩猩,也是东部大猩猩较为常见的亚种,却英雄末路。

自1990年来适合它生存的栖息地骤减,有很多种群在野外消失,目前只剩下了14个分散的种群,估计现存2000-10000只,并在持续减少中。

在这个动荡的国家,偷猎与森林的破坏得不到控制,野生动物也受累于人类的战祸。

而另一个东部大猩猩的亚种山地大猩猩(G. beringei beringei),近年来种群数量有所上升,虽然它的数量不足低地大猩猩,但生活在较为和平的地区,前景似乎更乐观。

东方红疣猴(指名亚种):可悲的野味Piliocolobus pennantii pennantii东方红疣猴一共有4个亚种,其中指名亚种只生活在赤道几内亚的比奥科岛(Bioko Island)上。

不超过5000只东方红疣猴主要集中在这个岛的西南部的森林中。

然而,自1980年代以来,它们被当作奢华的野味,因此被大量捕杀,再加上生境的退化,让它们的未来十分危险。

印度秃鹰消失之谜印度秃鹰消失之谜2000年,印度人突然发现它们生活中必不可少的帮手秃鹫,仿佛得了瘟疫一般,一夜之间消失殆尽。

没有了秃鹫的印度乱作一团疯狗暴增、花豹横行、瘟疫肆虐,全世界都关注起印度的生态环境。

可是年4过去了,人们依然无法解开几千万只秃鹫短时间内统统死于肾衰竭的原因。

更恐怖的是,这种糟糕的状况正在以印度为中心,向周边国家扩散开去。

究竟是什么对秃鹫有着原子弹般的杀伤力?很多生物学家、医学家在探寻印度秃鹫突然消失之谜……失衡1999年7月,印度玛格哈特国家森林公园附近,一场人与动物间的战争即将拉开帷幕。

35岁的拉玛什贾姆准备了猎枪、猎刀,召集了五六个青壮年亲友,要不惜一切代价追杀花豹,为他的儿女报仇。

拉玛什贾姆的家在森林公园边缘。

,是一个简陋的窝棚。

就在几天前,他的一双小儿女——10岁的哥哥甘贾伊和6岁的妹妹斯维塔在住所附近玩耍,一只花豹居然闯了过来。

孩子们惊恐之中一窝蜂地跑掉了,6岁的斯维塔却没感觉到危险逼近,她还向花豹走了过去。

哥哥跑上前去企图拉妹妹一起跑开。

结果,受了惊扰的花豹上前一口咬住了甘贾伊的脖子和喉管,随后又把斯维塔叨在嘴里,跑进了丛林深处。

等拉玛什贾姆在森林中找到女儿斯维塔的时候,只剩下了一堆衣服和骨头而哥哥甘贾伊也正在医院中,生死不明。

拉玛什贾姆率众围追堵截花豹的时候,受到了阻挡。

阻挡他的是在印度做课题的英国生物学博士黛比·佩恩和她的两个助手。

黛比举着猎枪劝说拉玛什贾姆花豹是受保护动物,猎杀花豹是违法的,若拉玛什贾姆一意孤行,等待他的只能是法律的制裁。

拉玛什贾姆并不买账,认为花豹必须血债血偿。

就在双方剑拔弩张的时候,来自第三方的威胁悄然降临一群流浪狗出来觅食。

狗向来是人类的朋友,可现在却性情大变,它们集结成群,发疯地向人群狂吠着冲来。

狗凶起来,比狼更可怕,最关键的是这些狗身上还携带着狂犬病毒。

若被疯狗咬伤,24小时内不打狂犬疫苗,人就没有一点生还的希望。

人有八九个,围上来的流浪狗却几十条。

动物小课堂:消失的长江女神消失的长江女神小朋友们,你们好,我是中国科学院动物研究所的黄乘明教授,欢迎来到濒危动物小课堂!你们知道海洋中的鲸鱼的亲戚都有谁吗?与鲸类亲缘关系很近的其实是豚类。

譬如我们常见的海豚,它们都生活在海里,只有5种豚类生活在淡水里。

其中就有我们今天要说的,生活在长江中下游水域的白鳍豚。

白鳍豚在长江已经生活了2500万年,它们身材修长,在水中游泳的姿态灵活优美,科学家都称白鳍豚是“长江女神”。

因为白鳍豚十分罕见,所以它们又被称为水中大熊猫和水中活化石。

而且白鳍豚相当的聪明,它们的大脑重量大约占总体重的0.5%。

你可别小瞧这0.5%,这种大脑比例与长臂猿和黑猩猩的大脑重量很接近,有些科学家甚至认为白鳍豚比长臂猿和黑猩猩更聪明。

由于白鳍豚喜欢栖息在活动的水域中,所以“长江女神”一般都出现在水流交汇的地方。

这样的环境中可以孕育出丰富的浮游生物,这势必吸引大量的淡水鱼群在这里繁殖。

当然,这么多的鱼类也吸引了白鳍豚群到此觅食。

白鳍豚是群居生活的动物,一个群体通常由不到十头白鳍豚组成。

它们分工明确,游动时总是大个儿在前面开路,中间夹着白鳍豚妈妈和幼小的白鳍豚宝宝,年轻力壮的白鳍豚则游在最后,起到保护和断后的作用。

我们祖先很聪明,早在2000多年前就发现并记录了白鳍豚。

然而,遗憾的是,人类在长江中的经济活动越来越频繁,这些活动都直接或间接地给白鳍豚的生存带来了致命的影响。

随着时间的推移,白鳍豚的数量是越来越少,遇见的机会越来越低。

近二十多年来,科学家经过长期的跟踪调查,没有再发现白鳍豚的任何踪影。

这就意味着白鳍豚这位长江女神,因为人类的活动可能已经灭绝了。

可是科学家依旧没有放弃搜寻白鳍豚,希望尽最大的努力保证白鳍豚的生存。

功夫不负有心人,机会终于来了。

1980年1月11日,湖北嘉鱼县的一位渔民,在靠近洞庭湖口的长江边捕鱼时,忽然发现了一头白鳍豚误入了浅水区。

他把白鳍豚带上岸后,立即报告了当地水产部门。

消失和正在消失的动物

------------------------------------------

地球人的理想是人与自然界中其他生灵(包括动物)和谐共生。

然而现实中人类却以主宰者自居,为了一己的私欲,奴役、羁绊、虐杀、狎玩、啖食、摧毁、灭绝着其他动物,以致弱小低级的生灵涂炭,珍稀野生动物濒危。

让我们来看一看,在我国———

扬子鳄濒危

扬子鳄濒临绝境的情况是很复杂的。

人类对它的恐惧和厌恶只是一个原因,人类的贪婪和欲望所导致的“食肉寝皮”之举,也不难遏制。

但自然生态的恶化,应该是一个物种的灭顶之灾。

当然,如果和它的“同代人”恐龙相比,扬子鳄已属幸运。

把这水陆两栖的爬行动物叫“鳄鱼”,实在是民间的误读。

但是,也就是这“鱼”性,或许正使它在恐龙灭绝的时候,游刃有余,得以躲过一劫。

就这样,它们成为了江河湖泊沼泽滩地的寄居者。

然而,前一劫躲过,后一劫就难逃了。

人类文明的进程疯狂地挤压着扬子鳄们的栖息地,江河湖泊在被污染被填埋,湿地沼泽在大面积缩小。

2001年8月29日《中国青年报》载文说:“扬子鳄在稻田和池塘间徘徊”,该文引用了著名动物保护学家约翰·瑟布贾森纳充满感情的描述:“它们是因为耕地的扩张而成为流亡者的。

”“它们再也没有栖息地了。

它们在一片又一片的耕地中徘徊,去寻找一块可以生活的地方,但它们自始至终都没找到过。

它们很少能在野生环境下繁殖了。

”据这篇文章说,扬子鳄的厄运开始于7000年前,人们将长江下游流域开发成世界上最早的几个粮食产区之一。

其后,人口不断增长,扬子鳄赖以生存的湿地环境也随之变成了耕地和鱼塘。

有人偷着猎鹿

鹿以木本植物的枝、叶、幼芽、果实和草本植物等为食,吃饱了卧在树林中反刍休息,从不打扰人,又代表吉祥,按说人应当与他们和睦相处了吧,其实不然。

以驼鹿为例:20世纪70年代调查,东北尚有18538只,到1987年再调查,就剩下1万只左右了。

10年间减少了46.2%。

野生梅花鹿在黑龙江消失近20年了,去年859农场在调查中才又发现了20只。

当然鹿的减少原因是多方面的:自然环境变化使其栖息地大大缩小;鹿在繁殖期受到干扰和寄生虫的侵害等都是原因,但被人类发现“鹿浑身都是宝”恐怕是最为主要的原因。

中国人认为鹿茸可以补阴,鹿鞭可以壮阳,鹿角可作饰物,鹿皮可作服装,鹿肉更是美食,传统美味“八珍”之一的‘腥唇’就是鹿的下嘴唇,于是鹿就成了人的狩猎对象。

从前曾有人主要以猎鹿谋生,在台湾还创下过“年产10万张鹿皮”纪录,使一个鹿种几乎消失。

近年我国为了既保护野生鹿种,又能提高猎户们的生活水平,保证有关鹿产品的合法供应,大力发展了人工养殖鹿业,取得了很大成功,但距离使濒临灭绝的野生鹿种得到彻底保护,还有很大距离。

原来靠猎鹿为生的人不猎鹿了,想偷猎发洋财的人却来了;没人公开猎鹿了,偷着干的却没断。

前不久有新闻报道:广东湛江一个人抓到一只小梅花鹿,装在铁笼中运到海南去卖,那只小鹿在澄迈县白莲镇街上,当着围观的人,两眼流着泪水,撞向铁笼,“自杀”而亡,引得观看的人对卖鹿者大加责骂。

藏羚羊悲情跪拜

这是听来的一个西藏故事。

一天清早,一位老猎人从帐篷里出来,伸伸懒腰,正准备要喝一碗酥油茶时,突然瞧见两步之遥对面的草坡上站立着一只肥肥壮壮的藏羚羊。

他眼睛一亮,送上门来的美事!沉睡了一夜的他浑身立即涌上来一股清爽的劲头,丝毫没有犹豫,就转身回到帐篷拿来了杈子枪。

他举枪瞄了起来,奇怪的是,那只肥壮的藏羚羊没有逃走,只是用乞求的眼神望着他,然后冲着他前行两步,两条前腿“扑通”一声跪了下来。

与此同时,只见两行长泪从它眼里流了出来。

老猎人的心头一软,扣扳机的手不由得松了一下。

藏区流传着一句老幼皆知的俗语:“天上飞的鸟,地上跑的鼠,都是通人性的。

”此时藏羚羊给他下跪自然是求他饶命了。

他是个猎手,不被藏羚羊的悲情打动是情理之中的事。

他双眼一闭,扳机在手指下一动,枪声响起,那只藏羚羊便栽倒在地。

它倒地后仍是跪卧的姿势,眼里的两行泪迹也清晰地留着。

那天,老猎人没有像往日那样当即将获猎的藏羚羊开宰、扒皮。

他的眼前老是浮现着给他跪拜的那只藏羚羊。

他有些跷蹊,藏羚羊为什么要下跪?这是他几十年狩猎生涯中惟一见到的情景。

夜里躺在地铺上,他也久久难以人眠,双手一直颤抖着……

次日,老猎人怀着忐忑不安的心情对那只藏羚羊开膛扒皮,腹腔在刀刃下打开了,他吃惊得叫出了声,手中的屠刀咣当一声掉在地上……原来在藏羚羊的子宫里,静静卧着一只小藏羚羊,它已经成形,自然是死了。

这时候,老猎人才明白为什么藏羚羊的身体肥肥壮壮,也才明白为什么要弯下笨重的身子为自己下跪:它是求猎人留下自己孩子的一条命呀!

大象减少的原因

据说我国大象减少的原因有三:首先是人类活动破坏了大象的生存环境。

一头成年象每天要吃几百斤植物,没有大片茂密的林草,象群很难生存。

而人口激增,开垦农田,砍伐林木,修路建厂,迅速压缩了大象的生活领域,目前只有云南西双版纳仅存150头野生象,比大熊猫的数量还少。

二是偷猎。

改革开放初期,象牙贸易有了市场,用现代枪械偷猎大象的事件屡屡发生。

十几岁的雄象才有2米左右的象牙(上颌门牙),而猎杀壮年雄象,对于象群繁衍是极大的打击。

三是象群毁坏农田,与人争地,不能“和平共处”。

这类“官司”很难审理,究竟是谁侵占了谁的地盘呢?譬如西双版纳,当它还是原始森林的时候,这里只有大象没有人,此后农民进来了,开垦农田,建立村庄,大象的生存空间不断受到挤压,象群数量逐年减少仍然吃不饱,它们就来吃庄稼了,农民打它,它也会发怒,会报复,乃至伤人,撞倒房屋。

后来有了《野生动物保护法》,那就依法判决吧:第一,大象吃了庄稼,政府包赔;第二,不准打象,猎枪一律上缴;第三,建立大象自然保护区,区内的村庄按计划搬迁。

建立自然保护区当然好啊!可是,150头野生象已属于十分脆弱的物种群体,如果再偷猎壮年雄象,这个种群就会灭绝。

“消灭虎害”的遗绪

华南虎为什么变成了世界上一个濒危物种呢?有资料介绍说:华南虎是中国特

有的虎种,原来广泛分布在中国华东、华中、华南十余个省份。

20世纪50年代统计,活跃在中华大地的华南虎尚有4000余只。

新中国建立初期,为“消灭虎害”,各地方政府和部队号召打虎。

据1956年报载,仅江西一省就消灭老虎397只。

上高县还出了一位姓李的“打虎英雄”,他一人射杀了老虎216只,受到政府奖励。

经过几十年的折腾,如今华南虎几乎绝灭。

专家预测,目前全国野生华南虎仅有20~30只。

在动物园里圈养的也只有60只左右。

弄得不好,大约至2010年,华南虎将在中国大地上灭绝。

一个物种一旦从地球上灭绝就将永远不能再现,正如恐龙灭绝一样,我们只有通过化石才能见到了。

正是在这样危急的关头,闽西人率先发起拯救华南虎,并投入巨大的人力物力,付诸行动。

仅就这件事本身,闽西人就立了一大功。

麋鹿的消失

中国是鹿科动物种类最多的国家,约占全球的半数以上,其中有些还是我国的特产,如青藏高原的白唇鹿、海南岛的坡鹿(泽鹿亚种)、东北的梅花鹿以及几种小型鹿类麂、獐、麝等,但是最珍贵的还是麋鹿。

据考证,新石器时代中国大地上还到处奔跑着成群的麇鹿,北起辽河流域,南至钱塘江畔,西起汾河流域,东至滨海地区,都曾有麋鹿化石发现。

我国东部各地野外发掘中发现的灰坑(考古学中对古人垃圾堆的称呼)里出土的兽骨中,麋鹿数量较多,通常排在第一或第二位。

周口店“北京人”的伴生动物中就有麋鹿,安阳殷墟也有麇鹿出土,这都说明麋鹿自古以来就是华夏先民狩猎和豢养的动物。

《孟子》里也有“王立于沼上,顾鸿雁、麇鹿”的记载。

按专家推断,西汉以后因人口增加,自然环境恶化,再加上过度捕猎,野生泽居的麇鹿就逐渐衰败。

最后到清代只剩下北京南海子皇家猎苑中残余的半驯养的种群。

1865年在华传教的法国大卫神甫,从南郊清皇朝猎苑墙外窥见这种奇特的鹿类,夜间用银子贿赂守卒,盗走了麇鹿的皮张和骨骼,送到法国,经博物学家鉴定为新种,通称“大卫鹿”(Pere David's Deer)。

法国自然历史博物馆里至今仍收藏着麇鹿定名的模式标本。

此后,欧洲一些国家先后向清政府索要,或采取盗取手段,从中国弄走若干麋鹿活体。

到1900年前后,由于八国联军侵华战乱和永定河泛滥,中国境内圈养的最后一头麋鹿,也自此从北京皇家猎苑里消失了。

这座自元代以来称为“飞放泊”的旧皇家猎苑,最后只遗留下一个“鹿圈”的村名。

本书由中国林业出版社出版

中国野生动物保护协会编

相关链接

中国野生动物救护中心秦皇岛管理站会客室的墙壁上,有几则图片新闻,一则是2005年3月10日,保护站成功救助一只受伤的“大鸨”,专家呼吁老百姓种地需科学使用农药;另一则是3月28日下午,一只受伤落难的天鹅意外地落到昌黎县“爱鸟大婶”罗翠花家,只见天鹅的一只脚被人用铁丝牢牢地捆住,初步断定是有人在偷捕;第三则是一位抚宁的小伙子无意中救助了一只不知名的大鸟,经专家认定,竟为来自青海的麻鸭;第四则是有一只来自吉林某动物园的黑熊,其四只熊掌一夜之间被人残忍地用刀割去———后来,经过几番周折,才从吉林转移到秦皇岛管理站。

最初的日子,人们在睡梦中常常会被黑熊凄惨的叫声惊醒。

现在,黑熊已经勉强能够站立起来,呻吟之声也不是很多了。

可是,每当看到有陌生人走到近前,

它都会感到一阵惊悸。