郑振铎相关资料

- 格式:docx

- 大小:14.45 KB

- 文档页数:3

作家郑振铎的简介作家郑振铎是一位既具有多才多艺的文学家,同时也是一位具有强烈社会责任感和文化自觉的艺术家,他的文学作品不仅在中国文学界引起了广泛的关注和影响,也被认为是亚洲意识形态和文化交流的一个明显标志。

郑振铎,1945年出生于广东省佛山市南海县,是中国的一位著名文学家、散文家、诗人和小说家,其文学作品涉及领域广泛,深邃的思想与诗意先锋的艺术风格使他成为当代文化艺术领域的翘楚。

他曾担任民族文学学会副会长、中国作协副主席、香港作家协会主席等职务,为推动文学艺术领域的交流和发展做出了杰出的贡献。

郑振铎的文学成就斐然,作品涉及范围广泛,涵盖散文、诗歌、小说等各个领域,其中最为出色的作品当属他的散文和诗歌,这两个领域是他最为擅长的。

他的散文多以随笔形式呈现,倾注着他对人生、文化、历史等问题的思考,同时也表达了他对社会现状的关注和忧虑。

最著名的散文作品之一是《枕录》,这部作品凭借惊人的思想深度和细腻的笔触,成为了中国文坛上不朽的经典之一。

此外,他的诗歌作品也同样不亚于散文,诗歌作品的艺术创新和思想深度都受到了广泛的赞誉,许多作品也被选入了各种文学选本中。

除了文学方面的成就,郑振铎在文化和社会领域也展现了其多才多艺的一面。

作为一个具有强烈文化自觉的艺术家,他积极投身于社会公益事业,曾经参与过南海区文联筹备工作、香港文化节、中央民族文学正名行动等事业,同时也发起成立了多个文学艺术组织,为中国文学及文化艺术的蓬勃发展做出了卓越的贡献。

总之,作为一个前卫的文学艺术家,郑振铎的文学成就和贡献早已经凸显出来,他的作品不仅达到了高度的艺术美感,而且充满了深邃的思想和社会责任感,更重要的是,他把中国的文学和文化与世界的文化和思想交流和互通,为中外文化交流的融合发展做出了显著的贡献。

2019年郑振铎《猫》原文范文《猫》作者:郑振铎我家养了好几次的猫,却总是失踪或死亡。

三妹是最喜欢猫的,她常在课后回家时,逗着猫玩。

有一次,从隔壁要了一只新生的猫来。

花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前太阳光里滚来滚去。

三妹常常的,取了一条红带,或一条绳子,在它面前来回地拖摇着,它便扑过来抢,又扑过去抢。

我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖地照着,心上感着生命的新鲜与快乐。

后来这只猫不知怎地忽然消瘦了,也不肯吃东西,光泽的毛也污涩了。

终日躺在客厅上的椅下,不肯出来。

三妹想着种种方法去逗它,它都不理会。

我们都很替它忧郁。

三妹特地买了一个很小很小的铜铃,用红绫带穿了,挂在它颈下,但只观得不相称,它只是毫无生意的、懒惰的、郁闷地躺着。

又一天中午,我从编译所回来,三妹很难过地说道:“哥哥,小猫死了!”我心里也感着一缕的酸辛,可怜这两个月来相伴的小侣!当时只得安慰着三妹道:“不要紧,我再向别处要一只来给你。

”隔了几天,二妹从虹口舅舅家里回来,她道,舅舅那里有三四只小猫,很有趣,正要给人家。

三妹便怂恿着她去拿一只来。

礼拜天,母亲回来了,却带了一只浑身黄色的小猫回来。

立刻引起了三妹的注意,又被这只黄色的小猫吸引去了。

这只小猫较第一只更有趣,更活泼。

它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。

它似乎太活泼了,一点也不怕生人,有时由树上跃到墙上,又跑到街上,在那里晒太阳。

我们都很为它提心吊胆,一天都要“小猫呢?小猫呢?”的查问好几次。

每次总要寻找一回,方才寻到。

三妹常指它笑着骂道:“你这小猫呀,要被乞丐捉去后才不会乱跑呢!”我回家吃午饭,它总坐在铁门外边,一见我进门,便飞也似地跑进去了。

饭后的娱乐,是看他在爬树,隐身在阳光隐约里的绿叶中,好像在等待着要捉捕什么似的。

把它捉了下来,又极快地爬上去了。

过了二三个月,它会捉鼠了。

有一次,居然捉到一只很肥大的鼠,自此,夜间便不再听见讨厌的“吱吱”的声音了。

走在时代先端的编辑学家——郑振铎李燕晖【摘要】我国“五四”时期的著名作家、文学家、翻译家、编辑学家郑振铎,作为一位合格的作家、文学家、翻译家,在他辛勤的工作生涯中给我们留下了丰富的文化遗产。

同时,作为一位出色的编辑学家,郑振铎主持编辑了诸多对中国的编辑出版事业有着重要影响的出版物,这些出版物里蕴含的编辑思想和编辑技巧,对我国当代的编辑实践活动产生了很深远的影响。

【关键词】郑振铎 出版物 编辑郑振铎先生“西谛藏书展”即将在国家图书馆古籍馆开展,随着展览脚步的临近,这位离我们远去已多年的著名学者给我们留下的记忆却又逐渐清晰起来。

作为一位在中国文学史上占有重要地位的学者,郑振铎先生在文学、创作、翻译、编辑出版等多方面皆有建树,而我却对郑振铎先生参与编辑的各种出版物情有独钟。

我觉得,从某种程度上来说,郑振铎为我国编辑事业所作出的贡献几乎可与他在文学、学术上的贡献相提并论,他参与编辑的各种出版物无不展现了他独到的眼光和对编辑出版事业的创新。

如果说文字功底可以体现一个人的文学修养,那么编辑出版思想则体现了这个人除了所应该具有的文字修养之外,对所处时代文学事业发展方向的敏感度和感受能力、统领观,而郑振铎正是这样一位对文学事业发展方向有着准确把握,并始终走在时代先端的编辑学家。

郑振铎与他编辑的出版物一、郑振铎与他编辑的出版物郑振铎,字警民,又字铎民,常用笔名有西谛、C.T、郭源新等。

他的编辑生涯可以用数量多、质量高两个特点来形容。

首先是数量多。

作为现代文人参与编辑出版业的一个典范,郑振铎的编辑生涯可谓多姿多彩。

他一生编辑或参与编辑的丛书、报刊达50多种,可见其数量之大。

其次是质量高。

尤其是他在二、三十年代所从事的文学编辑活动,为我国“五四”以降的新文化运动铺垫了一块强有力的基石。

郑先生最早编辑的刊物是1919年,他利用暑假在家乡编辑出版《救国讲演周刊》,并在返校后创办《新社会》旬刊,受到学术界的好评。

而真正促使郑振铎积极参与编辑工作的是五四运动的爆发,他先是参加政治活动,后走向文学运动,其主要标志和起始是1920年底,在北京发起成立我国现代第一个最大的新文学团体“文学研究会”。

郑振铎[编辑本段]简介郑振铎(1898~1958)我国现代杰出的爱国主义者和社会活动家,又是著名作家、文学评论家、文学史家、翻译家、艺术史家,也是国内外闻名的收藏家,训诂家。

原籍福建省长乐县,生在浙江省永嘉县(今温州市)。

1917年入北京铁路管理学校学习。

1919年参加“五四”运动,同时与沈雁冰等人发起成立文学研究会,曾任上海商务印书馆编辑,《小说月报》主编,上海大学教师,《公理日报》主编,1927年旅居英、法,回国后历任北京燕京大学、清华大学教授,上海暨南大学教授,《世界文库》主编,1937年参加文化界救亡协会,与胡愈之等人组织复社,出版《鲁迅全集》,主编《民主周刊》,1949年后历任全国文联福利部部长,全国文协研究部长、人民政协文教组长,中央文化部文物局长,民间文学研究室副主任,中国科学院考古研究所所长,文化部副部长。

全国政协委员,全国文联全委、主席团委员,全国文协常委,中国作家协会理事。

1919年开始发表作品。

1952年加入中国作家协会。

1958年10月17日率领中国文化代表团出国访问,翌日因飞机突然失事遇难殉职。

著有专著《文学大纲》、《俄国文学史略》、《中国文学论集》、《中国俗文学史》、《近百年古城古墓发掘史》、《基本建设及古文物保护工作》、《域外所藏中国古画集》、《中国历史参考图谱》、《伟大的艺术传统图录》、《插图本中国文学史》、《中国版画史图录》,短篇小说集《家庭的故事》、《取火者的逮捕》、《桂公塘》,散文集《佝偻集》、《欧行日记》、《山中杂记》、《短剑集》、《困学集》、《海燕》、《民族文话》、《蛰居散记》,译著《沙宁》、《血痕》、《灰色马》、《新月集》、《飞鸟集》、《印度寓言》,《郑振铎文集》、《郑振铎选集》,编辑《中国短篇小说集》、《北平笺谱》(与鲁迅合编)等。

其中《猫》入选人教版初中教材。

诗篇:《我们是少年》。

[编辑本段]青年时代曾回故乡郑振铎虽然生长在温州,后来升学到北京,从铁路管理学校毕业后到了上海,长期在商务印书馆工作,但是,他和故乡亲人却是保持着密切的联系,并且回过故乡。

2019年郑振铎《猫》原文范文《猫》作者:郑振铎我家养了好几次的猫,却总是失踪或死亡。

三妹是最喜欢猫的,她常在课后回家时,逗着猫玩。

有一次,从隔壁要了一只新生的猫来。

花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前太阳光里滚来滚去。

三妹常常的,取了一条红带,或一条绳子,在它面前来回地拖摇着,它便扑过来抢,又扑过去抢。

我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖地照着,心上感着生命的新鲜与快乐。

后来这只猫不知怎地忽然消瘦了,也不肯吃东西,光泽的毛也污涩了。

终日躺在客厅上的椅下,不肯出来。

三妹想着种种方法去逗它,它都不理会。

我们都很替它忧郁。

三妹特地买了一个很小很小的铜铃,用红绫带穿了,挂在它颈下,但只观得不相称,它只是毫无生意的、懒惰的、郁闷地躺着。

又一天中午,我从编译所回来,三妹很难过地说道:“哥哥,小猫死了!”我心里也感着一缕的酸辛,可怜这两个月来相伴的小侣!当时只得安慰着三妹道:“不要紧,我再向别处要一只来给你。

”隔了几天,二妹从虹口舅舅家里回来,她道,舅舅那里有三四只小猫,很有趣,正要给人家。

三妹便怂恿着她去拿一只来。

礼拜天,母亲回来了,却带了一只浑身黄色的小猫回来。

立刻引起了三妹的注意,又被这只黄色的小猫吸引去了。

这只小猫较第一只更有趣,更活泼。

它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。

它似乎太活泼了,一点也不怕生人,有时由树上跃到墙上,又跑到街上,在那里晒太阳。

我们都很为它提心吊胆,一天都要“小猫呢?小猫呢?”的查问好几次。

每次总要寻找一回,方才寻到。

三妹常指它笑着骂道:“你这小猫呀,要被乞丐捉去后才不会乱跑呢!”我回家吃午饭,它总坐在铁门外边,一见我进门,便飞也似地跑进去了。

饭后的娱乐,是看他在爬树,隐身在阳光隐约里的绿叶中,好像在等待着要捉捕什么似的。

把它捉了下来,又极快地爬上去了。

过了二三个月,它会捉鼠了。

有一次,居然捉到一只很肥大的鼠,自此,夜间便不再听见讨厌的“吱吱”的声音了。

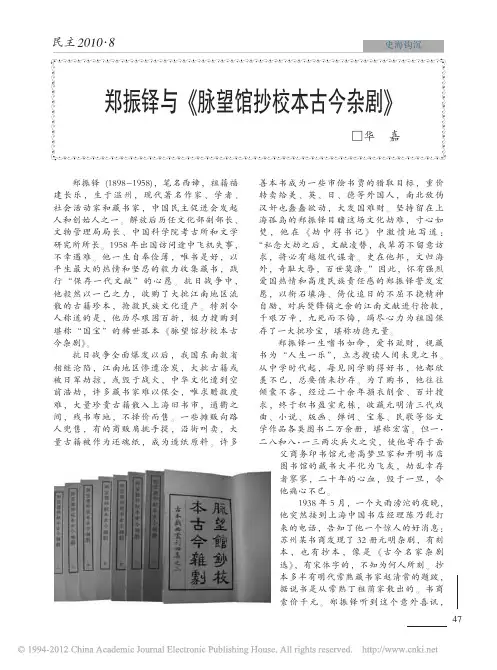

民主2010·8□华嘉郑振铎与《脉望馆抄校本古今杂剧》□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□郑振铎(1898-1958),笔名西谛,祖籍福建长乐,生于温州,现代著名作家、学者、社会活动家和藏书家,中国民主促进会发起人和创始人之一。

解放后历任文化部副部长、文物管理局局长、中国科学院考古所和文学研究所所长。

1958年出国访问途中飞机失事,不幸遇难。

他一生自奉俭薄,唯书是好,以平生最大的热情和坚忍的毅力收集藏书,践行“保存一代文献”的心愿。

抗日战争中,他毅然以一己之力,收购了大批江南地区流散的古籍珍本,抢救民族文化遗产。

特别令人称道的是,他历尽艰困百折,极力搜购到堪称“国宝”的稀世孤本《脉望馆抄校本古今杂剧》。

抗日战争全面爆发以后,我国东南数省相继沦陷,江南地区惨遭涂炭,大批古籍或被日军劫掠,或毁于战火,中华文化遭到空前浩劫,许多藏书家难以保全,唯求赡救度难,大量珍贵古籍散入上海旧书市,通衢之间,残书布地,不择价而售。

一些摊贩向路人兜售,有的商贩肩挑手提,沿街叫卖,大量古籍被作为还魂纸,成为造纸原料。

许多善本书成为一些市侩书贾的猎取目标,重价转卖给美、英、日、德等外国人,南北敌伪汉奸也蠢蠢欲动,大发国难财。

坚持留在上海孤岛的郑振铎目睹这场文化劫难,寸心如焚,他在《劫中得书记》中激愤地写道:“私念大劫之后,文献凌替,我辈苟不留意访求,将必有越俎代谋者。

史在他邦,文归海外,奇耻大辱,百世莫涤。

”因此,怀有强烈爱国热情和高度民族责任感的郑振铎誓发宏愿,以衔石填海、倚仗追日的不屈不挠精神自励,对兵燹锋镝之余的江南文献进行抢救,千艰万辛,九死而不悔,竭尽心力为祖国保存了一大批珍宝,堪称功德无量。

郑振铎一生嗜书如命,爱书疏财,视藏书为“人生一乐”,立志搜读人间未见之书。

1、《猫》写于1925年11月,是郑振铎从事文学创作的早期作品。

他深受“五四”精神影响,在这一时期的作品中,表现出新思想、新观念;表达出同情弱小无辜,谴责专制霸道;弘扬平等、公道、民主、博爱的思想。

2、为什么“我”对于第三只猫的死比前两只猫的病亡、丢失“更难过得多”?因为前两只猫的亡失不是我造成的,而第三只猫的死直接责任在我,是我的妄下断语并实施暴力导致它的冤死,而且这个果实是永远无法弥补的。

所以我“更难过得多”。

3、两句话的思想感情有何不同?“好久不养猫”:一种失落感久久萦绕心头,夺人所爱可气可恨,亡失的痛苦更叫人难受。

“永不养猫”:一种负罪感永远不能消除,见了猫就会触发灵魂的伤痛,永远愧对这类生命。

4、猫冤死的原因:(1)“我”仅凭主观臆断便认为是它吃了鸟,并打伤了它,导致它的死亡。

(2)猫自身有缺点:忧郁、懒惰性格不招人喜欢,且相对人来说是弱小的,无反抗能力的。

5、对“我”的形象的评价:(1)仅凭表面现象判断是非,这种做法不可取。

(2)能惩戒邪恶,有正义感。

(3)能在发现冤屈无辜后立刻后悔自责,说明“我”是一个严于反省、知错就改、实事求是,且内心善良,有仁爱之心。

6、本文主旨:凡事不能单凭印象就主观臆断,一定要弄清事实真相;不能心存偏见、私心,要宽容、仁爱,要同情弱小者。

7、对第二只猫详写的作用:写对第二只猫的宠爱反衬第三只猫的受冷遇,为下文写第三只猫的悲剧作铺垫。

试卷 6、水利工程技术人员提出了长江三峡修建大型水力发电站的可行性报告,很多人对这个报告进行了论证后得出了不可行意见,著名学者专家通过论证证明这个不可行意见是不科学的。

试卷 8、(1)会徽由“世”、EXPO、年份、举办地四部分组成,汉字造型与英文、数字、拼音等有机结合,相得益彰。

会徽表明世博会在中国上海举办。

(2)主体"世"字演化为一家三口合臂相拥的造型,可抽象概括为“你、我、他”的全人类,表达了世博会“理解、沟通、欢聚、合作"的理念,体现了以人为本的积极追求。

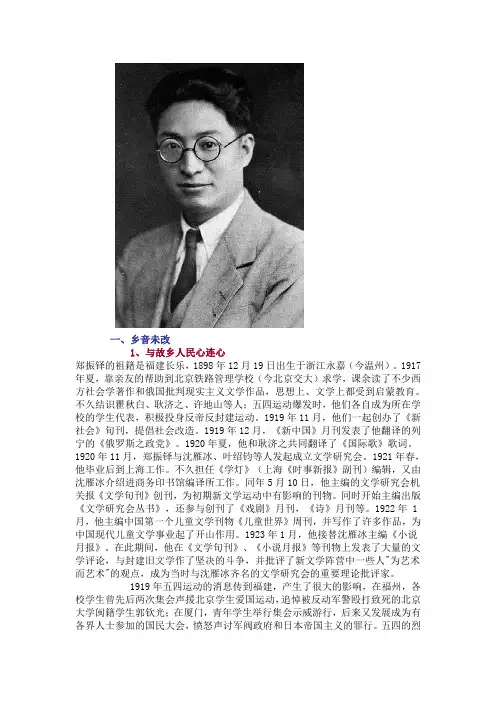

一、乡音未改1、与故乡人民心连心郑振铎的祖籍是福建长乐,1898年12月19日出生于浙江永嘉(今温州)。

1917年夏,靠亲友的帮助到北京铁路管理学校(今北京交大)求学,课余读了不少西方社会学著作和俄国批判现实主义文学作品,思想上、文学上都受到启蒙教育。

不久结识瞿秋白、耿济之、许地山等人;五四运动爆发时,他们各自成为所在学校的学生代表,积极投身反帝反封建运动。

1919年11月,他们一起创办了《新社会》旬刊,提倡社会改造。

1919年12月,《新中国》月刊发表了他翻译的列宁的《俄罗斯之政党》。

1920年夏,他和耿济之共同翻译了《国际歌》歌词。

1920年11月,郑振铎与沈雁冰、叶绍钧等人发起成立文学研究会。

1921年春,他毕业后到上海工作。

不久担任《学灯》(上海《时事新报》副刊)编辑,又由沈雁冰介绍进商务印书馆编译所工作。

同年5月10日,他主编的文学研究会机关报《文学旬刊》创刊,为初期新文学运动中有影响的刊物。

同时开始主编出版《文学研究会丛书》,还参与创刊了《戏剧》月刊,《诗》月刊等。

1922年 1月,他主编中国第一个儿童文学刊物《儿童世界》周刊,并写作了许多作品,为中国现代儿童文学事业起了开山作用。

1923年1月,他接替沈雁冰主编《小说月报》。

在此期间,他在《文学旬刊》、《小说月报》等刊物上发表了大量的文学评论,与封建旧文学作了坚决的斗争,并批评了新文学阵营中一些人"为艺术而艺术"的观点,成为当时与沈雁冰齐名的文学研究会的重要理论批评家。

1919年五四运动的消息传到福建,产生了很大的影响,在福州,各校学生曾先后两次集会声援北京学生爱国运动,追悼被反动军警殴打致死的北京大学闽籍学生郭钦光;在厦门,青年学生举行集会示威游行,后来又发展成为有各界人士参加的国民大会,愤怒声讨军阀政府和日本帝国主义的罪行。

五四的烈火,在八闽大地燃起,然而,日本帝国主义者却先后派军舰到厦门、福州,实行武装威胁,在福州甚至开枪逞凶。

《别了,我爱的中国》教材分析一、文章背景资料1、作者背景资料郑振铎(1898—1958)现代作家、文学评论家、文学史家、考古学家。

笔名西谛(C.T)、郭源新等。

原籍福建长乐,生于浙江永嘉。

1917年入北京铁路管理学校学习,五四运动爆发后,曾作为学生代表参加社会活动,并和瞿秋白等人创办《新社会》杂志。

1920年11月,与沈雁冰、叶绍钧等人发起成立文学研究会,并主编文学研究会机关刊物《文学周刊》,编辑出版了《文学研究会丛书》。

1923年1月,接替沈雁冰主编《小说月报》,倡导写实主义的“为人生”的文学,提出“血与泪”的文学主张。

大革命失败后,旅居巴黎。

1929年回国。

曾在生活书店主编《世界文库》。

抗战爆发后,参与发起了“上海文化界救亡协会”,创办《救亡日报》。

和许广平等人组织“复社”,出版了《鲁迅全集》、《联共党史》、《列宁文选》等。

抗战胜利后,参与发起组织“中国民主促进会”,创办《民主周刊》,鼓动全国人民为争取民主、和平而斗争。

1949年以后,历任文物局局长、考古研究所所长、文学研究所所长、文化部副部长、中国民间研究会副主席等职。

1958年10月18日,在率中国文化代表团出国访问途中,因飞机失事殉难。

主要著作有:短篇小说集《家庭的故事》、《桂公塘》,散文集《山中杂记》,专著《文学大纲》、《插图本中国文学史》、中国通俗文学史》、《中国文学论集》、《俄国文学史略》等。

2、文章写作背景这篇文章写于1927年,距离现在已经80年了。

当时的中国,正遭受着帝国主义列强的侵略,国民党反动派不但不与帝国主义进行斗争,反而互相勾结,发动了“四一二”反革命政变,大肆屠杀革命者,“宁肯错杀一千,也不放过一个共产党员”是那时最恐怖的口号。

轰轰烈烈的大革命失败了,我们的祖国处于苦难之中,处于民族存亡的危难时刻。

满怀爱国热情的郑振铎当时目睹了政变的全国程,和其他几位爱国志士联名写了一封给国民党当局的抗议信,这封信还公开在报纸上发表,影响很大。

郑振铎文学常识

郑振铎是中国现代文学家、社会活动家、文物收藏家、鉴定家、考古学家、藏书家,中国科学院学部委员。

他的主要著作包括《中国俗文学史》《近百年古城古墓发掘史》《郑振铎文集》《俄国文学史略》《文学大纲》《插图本中国文学史》《中国版画史图录》《玄览堂丛书》《中国古代版画史略》《古本戏曲丛刊》等。

在文学创作之外,郑振铎在文物鉴定和考古学方面也有很深的造诣。

他曾于1930年代担任清华大学和燕京大学的教授,并主编了《文学》《文学季刊》等学术期刊。

此外,他还在1950年代创办了文物出版社及《考古学报》《考古通讯》《文物参考资料》等期刊,并担任中国科学院考古研究所所长。

他的作品《中国文学常识》是一本极佳的以中国文学史为线索的文学常识入门书,集中国文学之大成,内容上起公元前4世纪商代中叶,下迄20世纪初新文学运动,不仅涉及文学,还兼及史学、古籍、文字、绘画等,注重相关资料的搜集和整理,用新的观点、方法进行研究和分析,对中国历代文学作了系统的梳理,脉络清晰,材料丰富。

如需了解更多关于郑振铎及其作品的介绍,建议查阅相关书籍或文献资料获取更全面的信息。

荒芜了的花园背景资料一、作者简介1.郑振铎(1898—1958),笔名:西谛、郑源新、落雪。

现代作家、文学史家、著名学者,新文化运动的积极倡导者之一。

2.梁羽生谈郑振铎第一个因飞机失事而死的名作家是徐志摩,第二个是郑振铎。

谈徐志摩的甚多,我来谈谈郑振铎吧。

一九五八年十月二十日,他担任“中国文化团”团长,往阿富汗与阿联访问,飞机在苏联境内的卡纳什地区失事。

他的死是中国文化界的一大损失。

“五四”时期,对中国新文化运动发生极大影响的两个文学团体,一个是郭沫若、郁达夫等人组成的“创造社”;另一个就是郑振铎、沈雁冰(茅盾)、耿济之、叶绍钧等人组成的“文学研究会”。

前者着重在创作与文艺思潮的介绍,后者着重在文学名著的介绍、研究与古典文学的整理,对中国新文化运动的贡献,可说是各有千秋。

“文学研究会”成立于一九二一年,得到商务印书馆的全力支持,说来和郑振铎颇有关系。

原来郑的妻子高君箴乃是当时商务元老高梦旦的女儿。

郑振铎留学英国回来,便因岳父的关系,进了商务当编辑。

不过郑振铎虽因岳父关系而进商务,却不能说他是“因人成事”,只能说是“相得益彰”。

商务的藏书对他提供了研究的便利,而他对商务也做出了巨大的贡献。

中年以上的知识分子大概还会记得商务出版的两种杂志——《东方杂志》与《小说月报》。

这是中国在一九四九年解放前质量最高的两种杂志,作者都是第一流的名作家。

郑振铎便曾当过《小说月报》的编辑。

但《小说月报》也并不是一开始就这么名重士林的,它初期是由鸳鸯蝴蝶派作家恽铁樵主编;一九二一年后,茅盾接编,全盘革新,始成为新文艺的阵地。

其后再由郑振铎接编,杂志有了更大的发展,这才是《小说月报》蜚声全国的黄金时代。

郑振铎那部著名的《文学大纲》就是先在《小说月报》上连载的。

不过,他虽然主编了当年最出名的文艺刊物,“盖棺定论”,与其说他是名作家,却毋宁说他是名编辑、名学人、名藏书家。

因为他在这三方面的贡献,实在要比他的创作大得多。

他写过一些短篇历史小说和取材自希腊神话的小说,给读者的印象似乎并不怎么深刻,但他所主编的刊物,却无一不是曾发生过重大影响的第一流刊物,除《小说月报》之外,如《儿童世界》可说是儿童文学的启蒙,叶圣陶著名的童话《稻草人》便是在《儿童世界》发表的。

郑振铎,(1898.12.19-1958.10.17),生于浙江省永嘉县(今温州市区乘凉桥),原籍福建长乐。

郑振铎字西谛,书斋用"玄览堂"的名号,有幽芳阁主、纫秋馆主、纫秋、幼舫、友荒、宾芬、郭源新等多个笔名。

曾在广场路小学、温二中、温州中学就读。

1917年入北京铁路管理传习所(今北京交通大学)学习。

1919年参加"五四运动"并开始发表作品,1920年与沈雁冰等人发起成立文学研究会,创办《文学周刊》与《小说月报》,曾任上海商务印书馆编辑,《小说月报》主编,上海大学教师,《公理日报》主编,1927年旅居英、法,回国后历任北京燕京大学、清华大学教授,上海暨南大学教授,《世界文库》主编。

1937年参加文化界救亡协会,与胡愈之等人组织复社,出版《鲁迅全集》,主编《民主周刊》,1949年后历任全国文联福利部部长,全国文协研究部长、人民政协文教组长,中央文化部文物局长,民间文学研究室副主任,中国科学院考古研究所所长,文化部副部长。

全国政协委员,全国文联全委、主席团委员,全国文协常委,中国作家协会理事。

1952年加入中国作家协会。

1953年2月22日,任经中央人民政府政务院文教委员会决定正式成立,新中国成立后创建的第一个文学研究专业机构--中国文学研究所第一任所长,1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。

1958年10月17日率领中国文化代表团出国访问途中,因飞机突然失事遇难殉职。

曾就读于北平铁路专科学校,是中国民主促进会发起人之一,为中国做出了巨大贡献。

我国现代杰出的爱国主义者和社会活动家,又是著名作家、诗人、学者、文学评论家、文学史家、翻译家、艺术史家,也是国内外闻名的收藏家,训诂家。

1955年获任中国科学院学部委员(院士)。

主要著作有:短篇小说集《家庭的故事》、《桂公塘》,散文集《山中杂记》,专著《文学大纲》、《插图本中国文学史》、《中国俗文学史》、《中国文学论集》、《俄国文学史略》等。

有《郑振铎文集》。

还有《猫》。

《燕子》一文已编入义务教育课程标准实验教科书三年级下册第一组。

《别了,我爱着的中国》已被选入六年级语文教材每课一练(单元测评(2)阅读天地),五年级沪教版语文课文。

《唯一的听众》已以他的笔名"落雪"选入北师大版五年级上第三单元第二课,人教版六年级上册第三单元第三课,以及九年义务教育五年级下第28课。

《猫》一文已编入初中一年级下册教材(人教版第26课)

《最后一课》已被编入人教版初中一年级下册自读课本《大海的召唤》(第15课)。