实验一 熔点测定

- 格式:ppt

- 大小:137.50 KB

- 文档页数:10

实验一熔点的测定一、实验目的1、了解熔点测定的基本原理及应用。

2、掌握熔点测定的操作方法。

二、实验原理(一)什么是熔点熔点是指在一个大气压下固体化合物固相和液相平衡的温度,这时固相和液相的蒸气压相等。

纯净的固体有机化合物一般都有一个固定的熔点。

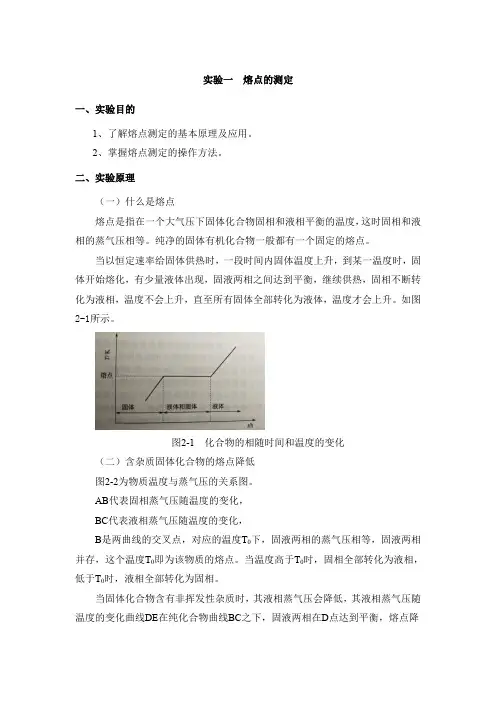

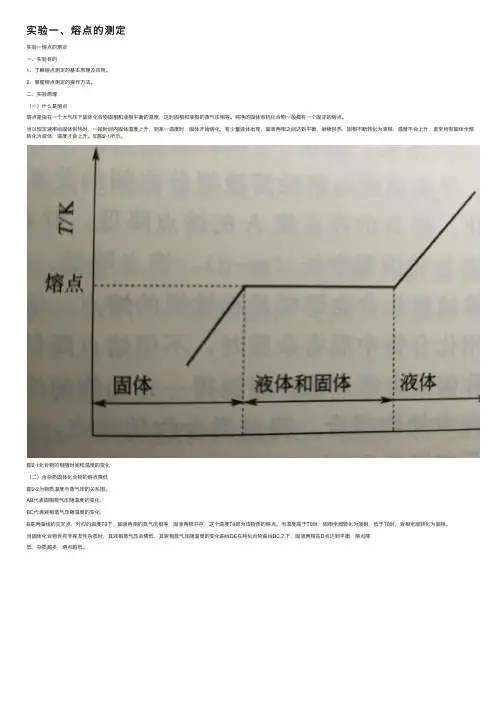

当以恒定速率给固体供热时,一段时间内固体温度上升,到某一温度时,固体开始熔化,有少量液体出现,固液两相之间达到平衡,继续供热,固相不断转化为液相,温度不会上升,直至所有固体全部转化为液体,温度才会上升。

如图2-1所示。

图2-1化合物的相随时间和温度的变化(二)含杂质固体化合物的熔点降低图2-2为物质温度与蒸气压的关系图。

AB代表固相蒸气压随温度的变化,BC代表液相蒸气压随温度的变化,B是两曲线的交叉点,对应的温度T0下,固液两相的蒸气压相等,固液两相并存,这个温度T0即为该物质的熔点。

当温度高于T0时,固相全部转化为液相,低于T0时,液相全部转化为固相。

当固体化合物含有非挥发性杂质时,其液相蒸气压会降低,其液相蒸气压随温度的变化曲线DE在纯化合物曲线BC之下,固液两相在D点达到平衡,熔点降低,杂质越多,熔点越低。

图2-2物质温度与蒸气压的关系图(三)熔程(熔点范围、熔点距)熔程(m.p.):物质开始熔化(初熔)到全部熔化(终熔)的温度范围。

纯净的固体化合物有较为固定的熔点,其熔程较短,一般为为0.5-1℃。

当固体化合物含有可熔性杂质时,其熔点降低,熔程增大。

图2-3为二元混合物的相图。

图2-3二元混合物的相图a代表纯化合物A的熔点,b代表纯化合物B的熔点。

给含80%A和20%B的混合物加热,温度达到e(共熔点)时,A和B会以恒定的比例(60%A和40%B)共同熔化,共同熔化时温度保持不变;当B全部熔化后,只有固体A和熔化的共熔液体组分保持平衡;随着A继续熔化,液体中A的比例升高,A的蒸气压增大,A要继续熔化,固相的蒸气压也需要进一步提高,所以温度需要升高,当温度升到c时,A全部熔化。

实验一聚合物熔点测定熔点是晶态聚合物最重要的热转变温度,是聚合物最基本的性质之一。

因此聚合物熔点的测定对理论研究及对指导工业生产都有重要意义。

聚合物在熔融时,许多性质都发生不连续的变化,如热容量、密度、体积、折射率、双折射及透明度等。

具有热力学一级相转变特征,这些性质的变化都可用来测定聚合物的熔点。

本实验采用在显微镜下观察聚合物在熔融时透明度发生变化的方法来测定聚合物的熔点,此法迅速、简便,用料极少,结果也比较准确,故应用很广泛。

一、实验目的1. 了解显微熔点测定仪的工作原理。

2. 掌握显微熔点测定仪的使用方法。

3. 观察聚合物熔融的全过程。

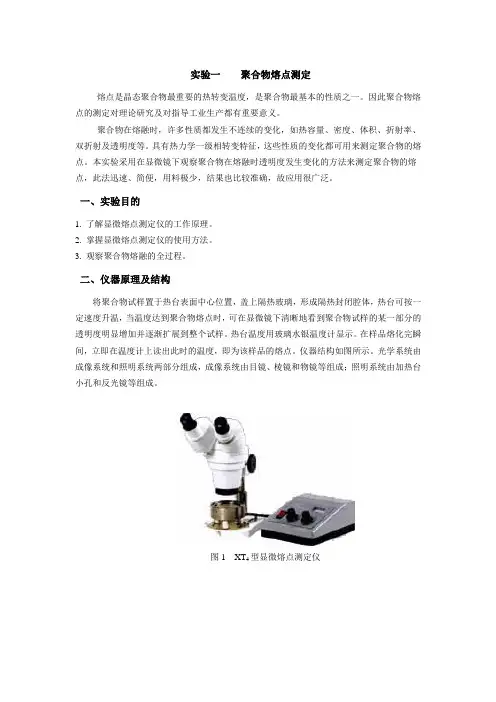

二、仪器原理及结构将聚合物试样置于热台表面中心位置,盖上隔热玻璃,形成隔热封闭腔体,热台可按一定速度升温,当温度达到聚合物熔点时,可在显微镜下清晰地看到聚合物试样的某一部分的透明度明显增加并逐渐扩展到整个试样。

热台温度用玻璃水银温度计显示。

在样品熔化完瞬间,立即在温度计上读出此时的温度,即为该样品的熔点。

仪器结构如图所示。

光学系统由成像系统和照明系统两部分组成,成像系统由目镜、棱镜和物镜等组成;照明系统由加热台小孔和反光镜等组成。

图1 XT4型显微熔点测定仪三、试验用其他材料单面刀片一盒。

载玻片、盖玻片数片。

聚乙烯、聚丙烯粒料。

四、实验步骤1. 插上电源,将控温旋钮全部置于零位。

2. 仪器使用前必须将热台预热除去潮气,这时需将控温旋钮调置100V处,观察温度计至120℃,潮气基本消除之后将控温旋钮调至零位。

再将金属散热片置于热台中,使温度迅速下降到100℃以下。

3. 取一片干净载玻片放在实验台台面上,用单面刀片从试样粒料上切下均匀的一小薄片试样,放在载玻片上,盖上盖玻片,用镊子将被测试样置于热台中央,最后将隔热玻璃盖在加热台的上台肩面上。

4. 旋转显微镜手轮,使被测样品位于目镜视场中央,以获得清晰的图像。

5. 将控温旋钮旋到50V处,由微调控温旋钮控制升温速度为2℃~3℃/分钟,在距熔点10℃时,由微调控温旋钮控制升温速度在1℃/分钟以内,同时开始记录时间和温度,两分钟记录一次。

熔点、沸点的测定孝感学院化学基础课实验教学示范中心制一、实验目的1、了解熔点及沸点测定的意义;2、掌握熔点及沸点测定的操作方法;3、了解利用对纯粹有机化合物的熔点测定校正温度计的方法。

二、实验原理熔点是固体有机化合物固液两态在大气压力下达成平衡的温度,纯净的固体有机化合物一般都有固定的熔点,固液两态之间的变化是非常敏锐的,自初熔至全熔(称为熔程)温度不超过0.5-1℃。

化合物温度不到熔点时以固相存在,加热使温度上升,达到熔点.开始有少量液体出现,此后固液相平衡.继续加热,温度不再变化,此时加热所提供的热量使固相不断转变为液相,两相间仍为平衡,最后的固体熔化后,继续加热则温度线性上升。

P A O B T 蒸汽压温度 OA 线是有机物的固态与其蒸气压力的蒸气压力-温度曲线,OB 线是有机物的液-气平衡线。

点O 对应于有机物的熔点,在此温度下有机物的固-液两相平衡共存。

熔融过程是吸热的相变过程。

在此过程中温度应该不变,直到晶体完全熔融,温度才会继续上升。

(P-T 图)沸点即化合物受热时其蒸气压升高,当达到与水界大气压,相等时,液体开始沸腾,此时液体的温度即是沸点,物质的沸点与外界大气压的改变成正比。

受热膨胀逸出毛细管外,形成小气泡。

继续加热,若液体受热温度超过其沸点时,此时毛细管内的蒸气压大于外界施于液面总压力,则有一连串气泡逸出。

此时停止加热,毛细管内的蒸气压会降低、气泡减少。

当气泡不再冒出,而液体将要压进毛细管内的瞬间,此刻毛细管内的待测液体的蒸气压与外界压力正好相等,所测的温度即为该液体的沸点。

提勒管熔点管样品沸点管橡皮圈温度计样品液面温度计熔点测定装置沸点测定装置三、实验装置固定b 形管,加入石蜡油 样品管中加入样品 将样品放入b 形管内 加热升温距离熔点10-15℃时(1-2 ℃/分钟)记录初熔及终熔温度终熔温度:固体完全消失四、实验步骤1、熔点的测定 初熔温度:样品开始塌陷并有液相产生熔点测定实验装置图取1-2滴液体样品于沸点管中,放入提勒管中加热,在有大量气泡出来时,停止加热,在气泡不再冒出而液体又要进入毛细管时,此时的温度就是该液体的沸点。

实验一熔点的测定一、实验目的1、了解熔点测定的原理和意义。

2、掌握毛细管法测定熔点的操作。

3、了解显微熔点测定仪和全自动熔点仪的使用方法。

二、实验原理1、熔点:一般定义是晶体物质受热由固态转变为液态时的温度。

严格的定义应当是晶体物质在一定大气压下固-液平衡时的温度,此时,固液共存,蒸气压相等。

2、熔程:全熔与初熔两个温度之差。

初熔:晶体的尖角和棱边变圆时的温度(或观察到有少量液体出现时的温度)。

全熔:晶体刚好全部熔化时的温度。

3、特点:⑴操作正确时,纯品有固定的熔点,熔程不超过0.5-1℃。

⑵混有杂质时,熔点下降,熔距拉长。

4、用途:⑴由于纯净的固体有机化合物一般都有固定的熔点,故测定熔点可鉴定有机物。

甚至能区别熔点相近的有机物。

⑵根据熔程的长短可检验有机物的纯度。

注:多晶体样品有多个熔点,固熔体共熔混合物有固定的熔点。

5、测定方法:⑴毛细管法(Thiele管法、全自动熔点仪)。

⑵显微熔点测定仪。

三、物理常数乙酰苯胺m.p. 114-115℃四、主要仪器规格带胶塞的温度计,b形管(Thiele管),熔点毛细管,酒精灯,滤纸,称量瓶,小胶圈,石棉网,玻管五、主要试剂乙酰苯胺,液体石蜡,灯用酒精六、实验装置七、操作步骤【操作要点】⑴装样:研细,装实,高度2-3 mm。

易升华的化合物,装好试样后将上端封闭起来,因为压力对熔点的影响不大,所以用封闭的毛细管测定熔点其影响可忽略不计。

易吸潮的化合物,装样动作要快,装好后也应立即将上端在小火上加热封闭,以免在测定熔点的过程中,试样吸潮使熔点降低。

⑵准备热浴:浴液的选择与用量。

⑶装置:温度计及熔点毛细管的插入位置。

⑷ 加热:速度的控制。

温度在100℃以下,升温速度5℃/ min。

100-120℃之间,升温速度1-2℃/ min。

最好0.2-0.3℃/min。

⑸读数:小数点后一位数,初熔的温度,全熔的温度,熔点范围不超过2℃,偏差不超过1℃,重复两次以上,两次之间重复偏差不超过1℃,否则数据无效,重测。

实验一(一) 熔点的测定(毛细管法)一、实验目的1、了解熔点测定的意义。

2、掌握用毛细管法测定熔点的操作。

二、基本原理物质的熔点是指物质的固液两相在大气压下达成平衡时的温度T M 。

当温度高T M 时,所有的固相将全部转化为液相;若低于T M 时,则由液相转变为固相。

纯粹的固态物质通常都有固定的熔点,但在一定压力下,固液两相之间的变化对温度是非常敏锐的,从开始熔化(始溶)至完全熔化(全熔)的温度范围(熔程)较小,一般不超过0.5—1℃。

若该物质中含有杂质时,则其熔点往往较纯粹物质的熔点低,而且熔程也较大。

因此,熔点的测定常常可以用来识别和定性地检验物质的纯度。

若测定熔点的样品为两种不同的有机物的混合物(如肉桂酸和尿素),他们各自的熔点均为133℃,但把它们等量混合,再测其熔点,则比133℃低得多,而且熔程较大。

这种现象叫做混合熔点下降,这种实验叫做混合熔点实验,是用来检验两种熔点相同或相近的有机物质是否为同一种物质的简便的物理方法。

本实验采用简便的毛细管法测定熔点,实际上由此法测得的不是一个温度点,而是熔化范围,所得的结果也常高于真实的熔点,但作为一般纯度的鉴定已经可以了。

用毛细管法测定熔点时,温度计上的熔点读数与真实熔点之间常有一定的偏差,原因是多方面的,温度的影响是一个重要因素。

如温度计中的毛细管孔径不均匀,有时刻度不精确。

温度计刻度有全浸式和半浸式两种。

全浸式温度计的刻度是在温度计的汞线全部均匀受热的情况下刻出来的,在使用这类温度计测定熔点时仅有部分汞线受热,因而露出来的温度当然较全部受热者为低。

另外长期使用的温度计,玻璃也可能发生体积变形使刻度不准。

为了消除上述误差,可选择几种已知熔点的纯粹有机化合物作为标准,以实测的熔点作纵坐标,测得的熔点与应有熔点的差值作横坐标,绘成曲线,从图中曲线上可直接读出温度计的校正值。

三、仪器与试剂1、仪器:b 形管、毛细管、酒精灯、铁架台、玻璃棒、表面皿、温度计、缺口软木塞。

实验⼀、熔点的测定实验⼀熔点的测定⼀、实验⽬的1、了解熔点测定的基本原理及应⽤。

2、掌握熔点测定的操作⽅法。

⼆、实验原理(⼀)什么是熔点熔点是指在⼀个⼤⽓压下固体化合物固相和液相平衡的温度,这时固相和液相的蒸⽓压相等。

纯净的固体有机化合物⼀般都有⼀个固定的熔点。

当以恒定速率给固体供热时,⼀段时间内固体温度上升,到某⼀温度时,固体开始熔化,有少量液体出现,固液两相之间达到平衡,继续供热,固相不断转化为液相,温度不会上升,直⾄所有固体全部转化为液体,温度才会上升。

如图2-1所⽰。

图2-1化合物的相随时间和温度的变化(⼆)含杂质固体化合物的熔点降低图2-2为物质温度与蒸⽓压的关系图。

AB代表固相蒸⽓压随温度的变化,BC代表液相蒸⽓压随温度的变化,B是两曲线的交叉点,对应的温度T0下,固液两相的蒸⽓压相等,固液两相并存,这个温度T0即为该物质的熔点。

当温度⾼于T0时,固相全部转化为液相,低于T0时,液相全部转化为固相。

当固体化合物含有⾮挥发性杂质时,其液相蒸⽓压会降低,其液相蒸⽓压随温度的变化曲线DE在纯化合物曲线BC之下,固液两相在D点达到平衡,熔点降低,杂质越多,熔点越低。

图2-2物质温度与蒸⽓压的关系图(三)熔程(熔点范围、熔点距)熔程(m.p.):物质开始熔化(初熔)到全部熔化(终熔)的温度范围。

纯净的固体化合物有较为固定的熔点,其熔程较短,⼀般为为0.5-1℃。

当固体化合物含有可熔性杂质时,其熔点降低,熔程增⼤。

图2-3为⼆元混合物的相图。

图2-3⼆元混合物的相图a代表纯化合物A的熔点,b代表纯化合物B的熔点。

给含80%A和20%B的混合物加热,温度达到e(共熔点)时,A和B会以恒定的⽐例(60%A和40%B)共同熔化,共同熔化时温度保持不变;当B全部熔化后,只有固体A和熔化的共熔液体组分保持平衡;随着A继续熔化,液体中A的⽐例升⾼,A的蒸⽓压增⼤,A要继续熔化,固相的蒸⽓压也需要进⼀步提⾼,所以温度需要升⾼,当温度升到c时,A全部熔化。

实验一熔点的测定一、实验目的P1741.了解熔点测定的意义:测定固体有机物熔点;鉴定固体有机物及其纯度;2.掌握测定熔点的操作。

二、实验原理:1、物质的正常熔点是在标准大气压下,固、液两相平衡时的温度,也称凝固点。

熔点是物质的基本性质,也是物质的重要物理常数。

2、物质从开始熔化(初熔)至完全溶解(全熔)的温度范围,叫做熔程。

测定物质的熔点就是测定它的熔程。

纯的有机化合物的熔程是很窄的,一般不超过1℃;含有杂质时,它的熔程将变宽,同时其熔点也将降低。

因此,测定物质熔点,不仅可以判断其纯度,作为判断未知化合物的依据,还可以利用熔点的变化分离提纯盐类、制冷、改良剂型、测定物质的分子量和绘制相图等。

3、熔点的测定方法:a.毛细管法;b.显微熔点仪测定法。

4、用毛细管法测定熔点,其优点是仪器简单,方法简便,但缺点是不能观察晶体在加热过程中的变化情况。

5、采用显微熔点仪测熔点的优点是:a、可测微量样品的熔点;b、可测高熔点(至300℃)的样品;c、可通过放大镜观察样品熔解的全过程。

6、物质的熔点并不是固定不变的,有两个因素对熔点影响很大:大气压和杂质。

三、实验步骤:测定时,先将载玻片洗净擦干,放在一个可移动的支持器内,将微量样品放在载玻片上,使样品位于电热板中心的空洞上,用一复片盖住样品,调节镜头焦距,以看到清晰的样品晶形为止。

打开电源,用粗调和细调适当调节加热速度,开始时50v左右加热,当温度接近熔点时调节为20v加热,控制温度上升速度每分钟1-2℃,当样品晶形的棱角变圆时,就是熔解开始的时刻,记录此时温度,结晶完全消失时就是熔解的完成,记录此时温度,这两个熔解温度即为熔程。

分别测定乙酰苯胺、肉桂酸的熔程,以及肉桂酸和尿素混合物的熔程。

(已知肉桂酸和尿素的熔点相同),每个样品测定三次,第一次粗测熔程,随后两次精测。

乙酰苯胺:113-114℃;肉桂酸:132-135℃;尿素:132-133℃流程图:取微量样品——→放在载玻片上——→加盖玻片——→放在加热板中央——→盖上圆玻璃片——→调节焦距,清晰看到晶体——→打开电源,调节电源到50V加热——→温度达到熔点以下20度时调节至20V加热——→当样品晶形棱角变圆时记录初熔温度——→全部熔解时记录终熔温度——→测定完成后,用镊子取出样品,放上金属块降温——→温度降至熔点温度20度时可继续第二次测定注意事项:加热升温速度是本实验的关键,当接近熔点时升温速度一定要慢,应小于1~2℃/min;密切观察加热和熔化情况,及时记下温度变化。

实验一聚合物熔点测定熔点是晶态聚合物最重要的热转变温度,是聚合物最基本的性质之一。

因此聚合物熔点的测定对理论研究及对指导工业生产都有重要意义。

聚合物在熔融时,许多性质都发生不连续的变化,如热容量、密度、体积、折射率、双折射及透明度等。

具有热力学一级相转变特征,这些性质的变化都可用来测定聚合物的熔点。

本实验采用在显微镜下观察聚合物在熔融时透明度发生变化的方法来测定聚合物的熔点,此法迅速、简便,用料极少,结果也比较准确,故应用很广泛。

一、实验目的1. 了解显微熔点测定仪的工作原理。

2. 掌握显微熔点测定仪的使用方法。

3. 观察聚合物熔融的全过程。

二、仪器原理及结构将聚合物试样置于热台表面中心位置,盖上隔热玻璃,形成隔热封闭腔体,热台可按一定速度升温,当温度达到聚合物熔点时,可在显微镜下清晰地看到聚合物试样的某一部分的透明度明显增加并逐渐扩展到整个试样。

热台温度用玻璃水银温度计显示。

在样品熔化完瞬间,立即在温度计上读出此时的温度,即为该样品的熔点。

仪器结构如图所示。

光学系统由成像系统和照明系统两部分组成,成像系统由目镜、棱镜和物镜等组成;照明系统由加热台小孔和反光镜等组成。

图1 XT4型显微熔点测定仪三、试验用其他材料单面刀片一盒。

载玻片、盖玻片数片。

聚乙烯、聚丙烯粒料。

四、实验步骤1. 插上电源,将控温旋钮全部置于零位。

2. 仪器使用前必须将热台预热除去潮气,这时需将控温旋钮调置100V处,观察温度计至120℃,潮气基本消除之后将控温旋钮调至零位。

再将金属散热片置于热台中,使温度迅速下降到100℃以下。

3. 取一片干净载玻片放在实验台台面上,用单面刀片从试样粒料上切下均匀的一小薄片试样,放在载玻片上,盖上盖玻片,用镊子将被测试样置于热台中央,最后将隔热玻璃盖在加热台的上台肩面上。

4. 旋转显微镜手轮,使被测样品位于目镜视场中央,以获得清晰的图像。

5. 将控温旋钮旋到50V处,由微调控温旋钮控制升温速度为2℃~3℃/分钟,在距熔点10℃时,由微调控温旋钮控制升温速度在1℃/分钟以内,同时开始记录时间和温度,两分钟记录一次。