高一【地理(人教版)】常见地貌类型(第二课时)-教学设计

- 格式:docx

- 大小:19.06 KB

- 文档页数:2

《常见地貌类型》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 了解各种常见地貌类型的特点、形成原因及分布区域。

2. 能够识别并描述不同地貌类型的外观特征和环境影响。

3. 培养观察、分析和解决问题的能力,增强对地理科学的兴趣。

二、教学重难点1. 教学重点:喀斯特地貌、流水地貌、冰川地貌、火山地貌等常见地貌类型的识别和描述。

2. 教学难点:结合理论知识与实际观察,正确理解和诠释复杂的地貌特征。

三、教学准备1. 准备各种常见地貌的模型或图片,以便学生观察和理解。

2. 搜集相关视频和案例,用于教室讨论和讲解。

3. 提前安置学生预习相关内容,为教室教学做好准备。

4. 确定实验室或户外观察场地,保证教学的顺利进行。

四、教学过程:(一)导入新课1. 通过展示图片,介绍几种常见的地貌类型:平原、山地、丘陵、高原、盆地等,让学生对地貌类型有一个初步的认识。

2. 提出问题:这些地貌形成的原因是什么?引导学生思考地貌的形成与地球内外动力作用的干系。

(二)新课教学1. 平原:介绍平原的形成原因、分布规律及主要的平原类型。

通过展示平原图片,让学生感受平原的特点。

2. 山地:介绍山地的形成原因、分布规律及主要的山地类型。

通过展示山地图片,让学生了解山地的特点及常见的地形地貌。

3. 丘陵、高原:分别介绍丘陵和高原的形成原因、分布规律及特点。

让学生了解这两种地貌的基本特征。

4. 盆地:介绍盆地的形成原因、分布规律及主要的盆地类型。

通过盆地与平原的比照,让学生理解盆地形成的原因和特点。

5. 通过实验或视频,让学生观察地貌形成的过程,了解内力作用对地貌形成的影响。

6. 引导学生分析各种地貌类型的优缺点,为后续的实践应用做好铺垫。

(三)教室互动1. 组织小组讨论:让学生分组讨论各种地貌在实际应用中的优缺点,培养学生的团队协作能力和问题解决能力。

2. 提问与回答:针对本节课的重点和难点,教师提出问题,引导学生思考和回答,加深学生对知识的理解和掌握。

地理必修一第15课时《常见的地貌类型》第二课时教学设计一、课标解读本节课程内容对应课标为“通过野外观察或运用视频、图像,识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点”。

本节课标的主要内容包括两个部分,“识别几种常见的地貌”和“描述地貌景观的主要特点”。

对于“识别常见地貌”,课标中将地貌与地形通用,从成因的角度划分不同的地貌类型,在教学中要涉及到地貌的含义、主要类型,还可以涉及到次一级地貌及其基本成因,但不作为重点。

“描述地貌景观的主要特点”,课标要求描述景观的特点要以形态和组成为主,包括地貌形态的类型、规模、色彩、次级地貌的组合等内容。

该课标侧重于学生地理实践力的培养,行为动词为“识别、描述”,要求学生能够在野外或者户外环境下识别和描述相关地貌及其景观特点,建立对地貌的初步认识和理解,但不必深究地貌的成因。

有条件的应开展野外或户外地貌考察,没有条件则应该利用视频、图像等多媒体形式为学生创造观察条件。

二、教材分析本节内容安排在“地球上的大气”和“地球上的水”内容之后,作为认识岩石圈的重要内容。

“地球上的大气”和“地球上的水”的内容可作为理解地貌形成的前提知识。

本节内容也与地理2中的“人口分布”“空间特征”“城乡景观”等概念有联系。

教材选取了喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌和海岸地貌作为学生需要识别的地貌类别,内容安排了对应地貌的基本概念,典型的次一级地貌、图片及相应的特征描述,并安排了相应的内容补充了地貌与人类活动的相互关系,该补充的内容有助于学生更好的理解地貌。

但教材中没有安排地貌的概念,海岸地貌的内容也相对简单,需要适当补充。

三、学情分析学生在初中阶段已经学习了5种基本地形和等高线的基本概念,初步具备了本节课的知识储备,但基本地形以外部形态作为划分依据,与本节课学习的“地貌”的分类依据存在明显差异,且由于学生尚未学习地质作用的内容,学生需要理解地貌的分类依据存在难度。

本节课程内容的要求“识别”“描述”比较简单,但学生并不了解地貌的基本特征,并未系统学习如何描述,因此该看似难度较低的内容,在实际教学中,需要教师更多的引导。

常见地貌类型【学习目标】1.学会利用景观图和示意图来说明不同地貌特征及分布。

2.通过实验、野外考察等方式判断地貌类型,并分析其成因。

3.形成对地表形态的科学认识,理解事物的普遍联系性。

【学习重点】通过野外观察或运用视频、图像,识别常见地貌类型,说明其景观主要特点。

【学习难点】通过野外观察或运用视频、图像,识别常见地貌类型,说明其景观主要特点。

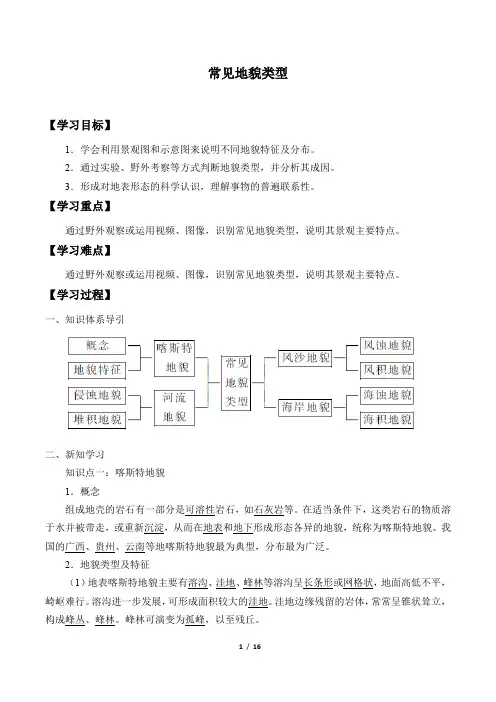

【学习过程】一、知识体系导引二、新知学习知识点一:喀斯特地貌1.概念组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。

在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。

2.地貌类型及特征(1)地表喀斯特地貌主要有溶沟、洼地、峰林等溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。

洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。

峰林可演变为孤峰,以至残丘。

(2)地下喀斯特地貌以溶洞为主。

溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。

石钟乳和石笋连接起来就形成石柱。

知识链接:石灰岩主要成分CaCO3,受CO2水溶液的影响被溶解CaCO3+CO2+H2O===Ca(HCO3)2学法指导:1.河流左岸、右岸的确定:面朝河流流向方向,左手边为左岸,右手边为右岸。

2.河口三角洲沉积物颗粒分布:思考:我国北方地区也有大面积喀斯特地貌分布吗?为什么?提示:我国北方地区降水较少,主要属于半湿润、半干旱和干旱地区,水文条件及生物条件较差,故科斯特地貌发育很不充分。

知识点二:河流地貌1.上游地区一般流经山区或高原。

由于水流不断侵蚀河谷岩石,使河谷两岸岩石崩解,形成深而陡的V形河谷,河谷岸壁较陡,谷底狭窄,河床底部起伏不平。

2.中、下游地区河流中游大多位于山区和平原交界的山前丘陵和平原地区,下游多位于平原地区。

第四章地貌第1节常见地貌类型第2课时风沙地貌和海岸地貌【教材分析】本节内容选自人教版(2019)地理1第四章《地貌》第一节“常见地貌类型”第2课时“风沙地貌”和“海岸地貌”。

本节教材内容较为单一且支撑材料不足,因此教师在教学过程中需要进一步精选相关材料进行补充,这样才能充分落实课标要求。

本节内容是从两部分进行分析和讲解的:第一部分紧扣风沙地貌与风的关系进行教学;以整体的视角分析风沙地貌;第二部分引导学生思考海岸侵蚀地貌和海岸堆积地貌的差异;教师组织开展寻找海岸地貌活动。

【教学目标和要求】1.通过实地观察或运用视频、图像等资料,辨识风沙地貌,描述景观的主要特点。

2.通过实地观察或运用视频、图像等资料,辨识海岸地貌,描述景观的主要特点。

3.简单分析地貌和其他自然地理要素之间的相互作用,及其与人类活动的关系。

4.借助他人的帮助或者与他人合作,使用遥感图像等地理信息技术手段和其他地理工具对地貌要素和相关地理现象进行初步的或者深入的观察,并设计实验,作出简要解释。

【重点和难点】重点:识别风沙地貌、海岸地貌,描述地貌景观的特征。

难点:结合野外观察或实地景观图片,描述上述地貌景观特征。

【风沙地貌教学过程】情境创设:敦煌位于甘肃省西北部,处在库姆塔格沙漠东缘,南枕雄奇壮丽的祁连山,北靠嶙峋蜿蜒的马鬃山。

年降雨量不足50毫米,蒸发量高达2486毫米,一望无际的沙漠和戈壁,包围着零星的湿地、草原和湖泊。

我国著名的雅丹地质公园和鸣沙山都在敦煌。

【情境1】分析敦煌附近的魔鬼城地貌类型及成因。

【情境2】分析敦煌鸣沙山地貌类型及沙源。

三、风沙地貌风沙地貌:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌的统称。

:(1)主要分布区:我国西北地区(2)其他分布区:①多沙的河谷地带,如丹娘沙丘②植被稀少的沙质湖岸和海岸,如沙滩2.分类:(1) 风蚀地貌:风及其携带的沙粒冲击和摩擦岩石,形成风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹等地貌(2) 风积地貌:风力吹扬沙尘,当风力减弱或气流受阻时,沙尘便降落到地面,形成沙丘、沙垄和黄土堆积。

《常见的地貌类型——海岸地貌、风沙地貌》教学设计【内容要求及解读】内容要求:通过野外观察或运用视频、图像,识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点。

分析“内容要求”中的行为动词,主要是“识别”和“描述”“识别”的重点在于“区别”和“归类”,即让学生通过视频、图像等手段,对比不同地貌所在的自然环境及其景观特点,从而区分它们的类型。

描述地貌的视角主要有:形态、成因。

“内容要求”达成的方法是“通过野外观察或运用视频、图像”。

【重点】1.识别海岸地貌,描述海岸地貌的景观特点;2.识别风沙地貌,描述风沙地貌的景观特点。

【学情分析】1.生活在深圳滨海城市的学生,大多参观过海岸地貌;2.前两节课,已经学习了喀斯特地貌和流水地貌,已知晓外力主要表现在沉积和侵蚀两方面,学习本节课知识铺垫充足。

【学习目标】1.通过实地观察或运用视频、图像等资料,辨识海岸地貌,描述景观的主要特点;2.通过实地观察或运用视频、图像等资料,辨识风沙地貌,描述景观的主要特点;【设计思路】1.调整教材顺序,先讲“海岸地貌”,深圳的学生熟悉海岸地貌,不熟悉风沙地貌;2.没能带学生去实地实践,但可以用教师亲历过的区域切入,落实地理实践力这一核心素养。

3.先学习两种地貌,在用地理视角和地理头脑,欣赏老师考察过的海岸地貌和风沙地貌。

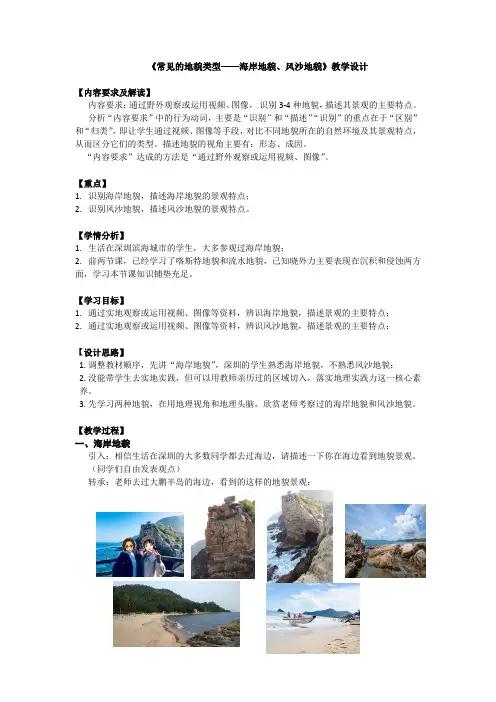

【教学过程】一、海岸地貌引入:相信生活在深圳的大多数同学都去过海边,请描述一下你在海边看到地貌景观。

(同学们自由发表观点)转承:老师去过大鹏半岛的海边,看到的这样的地貌景观:问1:海岸地貌的名称?形成的原因?(教材P74)海岸在海浪等作用下形成的额各种地貌,统称为海岸地貌。

解释:河流地貌包括:流失侵蚀和流水沉积,即水对地貌的影响。

海岸地貌是海水对地貌的影响,即包括海浪沉积和海浪侵蚀两类。

问2:海浪侵蚀地貌有哪些?从老师展示的图片中指出来。

教材P74:有些海岸是由岩石构成。

受海浪等侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。

《常见地貌类型》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 认识并理解常见地貌类型的定义和特点。

2. 掌握各种地貌类型的形成原理。

3. 能够区分并识别不同地貌类型的实例。

4. 培养对地理科学的兴趣,增强观察力和思考力。

二、教学重难点:1. 教学重点:掌握山地、丘陵、平原、盆地等主要塞貌类型的特征和形成原理。

2. 教学难点:通过观察和思考,区分不同地貌类型,并理解其形成过程。

三、教学准备:1. 准备相关地貌类型的图片和视频,用于教室展示和讲解。

2. 准备地质锤、放大镜等工具,用于学生实地观察。

3. 收集一些有关地貌形成的科普文章和视频,供学生课外阅读。

4. 安排一次野外实地观察活动,让学生亲身体验不同地貌的特点。

四、教学过程:(一)导入新课1. 展示一些地貌图片,让学生识别这些地貌的类型。

2. 引导学生思考地貌形成的原因,引出本节课的主题——常见地貌类型。

(二)讲授新课1. 地貌的形成原因:通过视频、图片等形式展示风力、流水、冰川、岩浆等自然力量对地貌的影响,让学生了解地貌形成的基本原理。

2. 介绍各种地貌类型:包括山地、丘陵、平原、盆地、高原、沙漠等,并诠释其形成原因和特点。

3. 举例说明:结合实际案例,如黄山、长江三角洲、青藏高原、撒哈拉沙漠等,让学生更好地理解各种地貌的形成和特点。

(三)教室互动1. 组织小组讨论:让学生分组讨论自己生活中常见的地貌类型,并分析其形成原因。

2. 提问与回答:针对学生讨论中的问题进行解答,并鼓励学生提出自己的疑问和观点。

3. 案例分析:选取一些典型的地貌案例,让学生分析其形成过程和特点,提高学生的分析和解决问题的能力。

(四)小结作业1. 小结本节课的主要内容,强调各种地貌的形成原因和特点。

2. 安置作业:让学生搜集一些自己生活中常见地貌的图片或视频,并在教室上分享,以增强学生对各种地貌的直观认识。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 知识与技能:学生能识别并描述各种常见地貌类型的特点和形成过程。