初中物理模型

- 格式:doc

- 大小:190.00 KB

- 文档页数:16

初中物理力学56个模型精讲初中物理力学涉及多个模型,下面我将从力、运动、力的作用等方面,全面介绍其中的56个模型,以帮助你更好地理解。

1. 平衡力模型,描述物体在静止或匀速直线运动时,受到的平衡力的作用。

2. 牛顿第一定律模型(惯性定律),物体在没有外力作用时保持静止或匀速直线运动的状态。

3. 牛顿第二定律模型,描述物体受到外力作用时的加速度与力的关系,即F=ma。

4. 牛顿第三定律模型,描述力的相互作用,即作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同物体上。

5. 弹簧弹力模型,描述弹簧受到拉伸或压缩时产生的弹力与伸长或压缩量之间的关系。

6. 重力模型,描述物体受到地球引力作用时的重力与物体质量和重力加速度之间的关系,即F=mg。

7. 摩擦力模型,描述物体表面之间接触时产生的摩擦力与物体质量、物体间接触面积、摩擦系数之间的关系。

8. 动摩擦力模型,描述物体在运动过程中受到的动摩擦力与物体质量、物体间接触面积、动摩擦系数之间的关系。

9. 静摩擦力模型,描述物体在静止时受到的静摩擦力与物体质量、物体间接触面积、静摩擦系数之间的关系。

10. 滑动摩擦力模型,描述物体在滑动过程中受到的滑动摩擦力与物体质量、物体间接触面积、滑动摩擦系数之间的关系。

11. 斜面运动模型,描述物体在斜面上运动时,受到重力和斜面法线力的合力与物体质量、重力加速度、斜面倾角之间的关系。

12. 简谐振动模型,描述弹簧振子在平衡位置附近的振动,其运动满足简谐运动规律。

13. 动量守恒模型,描述系统中物体的总动量在碰撞过程中保持不变。

14. 能量守恒模型,描述系统中物体的总机械能在运动过程中保持不变。

15. 机械功模型,描述力对物体做功的大小与力的大小、物体位移的方向和力与位移的夹角之间的关系。

16. 功率模型,描述单位时间内所做功的大小,即功率等于做功的大小与时间的比值。

17. 机械效率模型,描述机械设备的输出功率与输入功率之间的比值。

初中物理-典型问题中的电流电压模型电流电压模型是物理学中重要的概念,用于解释电路中电流与电压之间的关系。

在初中物理中,典型的问题常常涉及到电流和电压的计算和理解。

本文将介绍几个典型问题中的电流电压模型。

1.并联电阻的电流模型并联电阻是指多个电阻以平行的方式连接在一起。

当电阻以并联方式连接时,它们之间的电压相同,而电流则分流到各个电阻上。

根据欧姆定律,电流与电阻成反比,因此在并联电阻中,电流与电阻呈反比关系。

可以使用如下公式计算并联电阻的电流:I = (U / R1) + (U / R2) + (U / R3) +。

其中,I表示总电流,U表示电压,R1、R2、R3等表示各个并联电阻的阻值。

2.串联电阻的电压模型串联电阻是指多个电阻以连续的方式连接在一起。

当电阻以串联方式连接时,它们之间的电流相同,而电压则分配到各个电阻上。

根据欧姆定律,电压与电阻成正比,因此在串联电阻中,电压与电阻呈正比关系。

可以使用如下公式计算串联电阻的电压:U = I * (R1 + R2 + R3 +。

)其中,U表示总电压,I表示电流,R1、R2、R3等表示各个串联电阻的阻值。

3.电流与电压的关系根据欧姆定律,电流与电压成正比,而与电阻成反比。

欧姆定律可以用以下公式表示:I = U / R其中,I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

这个公式适用于解决各种电路中的电流和电压问题。

总结:电流电压模型是初中物理中重要的概念,对于解决电路问题起到了重要的指导作用。

在并联电阻中,电流与电阻成反比;在串联电阻中,电压与电阻成正比。

欧姆定律给出了电流、电压和电阻之间的具体关系。

通过理解和应用这些模型,我们能够更好地处理和解决典型问题中的电流和电压计算。

关于带电小球的模型一、一个小球与带电体的相互作用模型123、小球4、小球小球与带电体间的相互作用例题1、如图所示,与丝绸摩擦过的玻璃棒靠近很轻的塑料小球,小球被吸引,则可判断塑料小球:( )A.一定带正电B.一定带负电D.可能带负电,可能不带电2、如图所示,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒靠近很轻的塑料小球,小球被吸引,则可判断塑料小球:( )A.一定带正电B.一定带负电C.可能带正电,可能不带电D.可能带负电,可能不带电3、吊在丝线下不带电的小球靠近带电体时,先是小球被吸引,二者接触后,小球立刻被带电体推开,这个现象是怎样发生的?你能加以解释吗?二、两个小球间的相互作用模型分别带异种电荷1、两个小球一个带电,一个不带电2、两个小球两个小球间的相互作用例题1、两个轻小物体互相靠近时,相互吸引,下列判断正确的是( )A.两个物体一定带同种电荷B.两个物体可能带异种电荷C.可能一个物体带电,一个物体不带电D.两个物体都不带电2、两个带异种电荷的小球,相碰后又让它们相互靠近,则( )A.一定相互吸引B.一定相互排斥C.一定无相互作用D.可能相互排斥,也可能无相互作用3、如图所示是两个轻质小球放在一起而发生相互作用的甲、乙两种情况,可以肯定两个小球都带电的是( )A.甲B.乙三、三个小球相互作用模型1、三个小球2、三个小球三个小球间的相互作用例题1、三个绝缘细线挂着轻质小球,任意的两个小球靠近时,发现它们也相互吸引,则三个小球带电情况是( )A.两个带正电,一个带负电B.两个带负电,一个带正电C.一个带正电,两个不带电D.一个带正电,一个带负电,一个不带电2、三个通电小球甲、乙、丙,其中有两个小球带电,当甲、乙靠近时互相吸引,当乙、丙靠近时互相排斥,那么不带电的小球时( )A.甲B.乙C.丙D.无法判断四、四个以上小球相互作用模型相互吸引一个带电,一个不带电已知个小球间的相互作用及某个小球带电情况,判断其它小球带电情况相互排斥四个小球间的相互作用例题1、甲、乙、丙、丁四个轻小物体,它们之间相互作用的情况是:甲吸引乙,乙排斥丙,丙吸引丁,丁带负电,那么对甲的带电情况的正确判断是( )A.必定带正电B.必定带负电C.必定不带电D.可能带负电,也可能不带电2、四个用细线悬挂的轻质小球,当它们两两相互靠近时,相互作用如图所示,已知丁球曾与被丝绸摩擦过的玻璃棒接触过,则甲、乙、丙三球带电情况依次是( )A.带正电,带正电,带正电B.带负电,不带电,带负电C.带负电,带负电,带正电D.带正电,带负电,带正电甲 乙 乙 丙 丙 丁物体带电的原因分析例题1、用摩擦的方法使物体带电的过程是( )A.产生电荷的过程B.正电荷转移的过程C.电子转移的过程D.正、负电荷同时转移的过程2、下列关于摩擦起电的说法中,正确的是( )A.电子从一个物体转移到另一个物体上B.两个物体都不同程度地失去电子C.两个物体相互摩擦创造了点D.两个物体的原子核发生了转移验电器模型一、关于验电器的结构模型二、关于验电器的工作原理模型验电器三、关于金属箔张角变化模型1、张角变小2、张角变大量箔电量片原电量片原电量验电器模型相关例题一、验电器的结构模型请写出下列验电器结构的名称:① ①② ②③二、验电器使用原理模型1、有一个验电器,用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球,使验电器的两片金属箔张开,然后用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球,发现验电器的金属箔片先合拢,而后又张开,这是什么道理?2、当验电器上的金属球跟带正电的物体接触时,验电器也带上了正电,这是什么原因?3、验电器的金属箔片张开,说明验电器( )A.不带电B.带正电C.带负电D.可能带正电,也可能带负电三、验电器与带电体的相互作用模型1、甲、乙两个验电器的金属箔已经张开,若用与毛皮摩擦过的硬橡胶棒去接触它们,(1)接触甲验电器,看到甲的两片金属箔张角更大,表明现在验电器上的电荷,说明验电器原来带 电。

初中物理“模型法”应用小盘点模型思维是指通过物理模型来研究和学习物理,分析、处理和解决物理问题的思维方法。

物理学所分析的、研究的实际问题往往很复杂,为了便于着手分析与研究,物理学中常常采用“简化”的方法,对实际问题进行科学抽象的处理,用一种能反映原物本质特性的理想物质(过程)或暇想结构,去描述实际的事物(过程)。

这种理想物质(过程)或假想结构称之为“物理模型”。

每一个物理过程的处理,物理模型的建立,都离不开对物理问题的分析。

教学中,通过对物理模型的设计思想及分析思路的教学,能培养学生对较复杂的物理问题进行具体分析,区分主要因素和次要因素,抓住问题的本质特征,正确运用科学抽象思维的方法去处理物理问题的能力,有助于学生思维品质的提高,有助于培养学生的创新思维。

这是培养创新能力的主渠道。

建模过程中,要充分利用抽象思维和比较思维,区分主要因素、次要因素和无关因素,抓住本质的东西加以概括,建立物理模型,在教学中要注意建模过程的教学。

如在连通器的教学中,可以让学生观察茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器等,设计表格:引导学生分析、比较这些物体间的差异和共同点,找出它们的共性:上端开口、下部相连通,进一步抽象建立起连通器的物理模型。

在研究简单机械时,可以举出多种生活中的工具或器械,如撬杠,核桃钳,镊子,启瓶器等,让学生使用这些工具体会分析比较它们在使用过程中的共同特點,就不难发现它们都具有共同的特征:1.坚硬,使用不变形,是一根硬棒;2.在力的作用下能绕着固定点转动;3.在长短、粗细、弯直等形状上没有一定要求。

这样就抽象出“杠杆”这一物理模型。

使用物理模型解决问题时可以起到很多作用:1.可使物理教学简单化很多实际问题是复杂的很难研究的,如能将其转化成物理模型可使物理教学简单化,如做力的示意图时就找到力的作用点,沿力的方向画一条带箭头的线段来表示这个力,力的示意图就是典型的模型。

分析物体受力时,可根据问题的需要忽略物体的形状和大小,把物体看做一个有质量的点,把这个点作为物体所受的所有力的作用点,从中较为方便地得出物体受力情况。

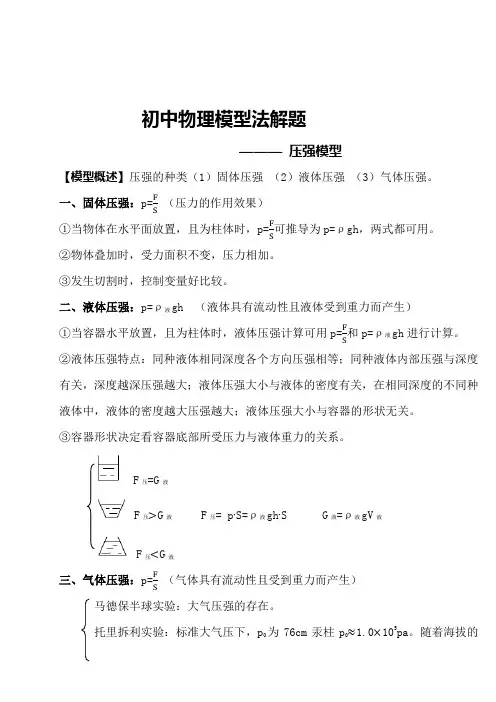

初中物理模型法解题———压强模型【模型概述】压强的种类(1)固体压强(2)液体压强(3)气体压强。

一、固体压强:p=(压力的作用效果)①当物体在水平面放置,且为柱体时,p=可推导为p=ρgh,两式都可用。

②物体叠加时,受力面积不变,压力相加。

③发生切割时,控制变量好比较。

二、液体压强:p=ρ液gh (液体具有流动性且液体受到重力而产生)①当容器水平放置,且为柱体时,液体压强计算可用p=和p=ρ液gh进行计算。

②液体压强特点:同种液体相同深度各个方向压强相等;同种液体内部压强与深度有关,深度越深压强越大;液体压强大小与液体的密度有关,在相同深度的不同种液体中,液体的密度越大压强越大;液体压强大小与容器的形状无关。

③容器形状决定看容器底部所受压力与液体重力的关系。

F压=G液F压G液F压= p S=ρ液gh S G液=ρ液gV液F压G液三、气体压强:p=(气体具有流动性且受到重力而产生)马德保半球实验:大气压强的存在。

托里拆利实验:标准大气压下,p0为76cm汞柱p0 1.0105pa。

随着海拔的升高,大气压强减小,水的沸点降低。

【知识链接】一、平衡力的特点当物体处于静止状态或匀速直线运动状态时,物体受到的力为平衡力,合力为零。

二力平衡的特点:大小相等;方向相反;作用在同一直线上;同一物体上。

二、重力与压力的辨别①当物体在水平地面处于静止时,F=G,如下图:②当物体在斜面上静止时,F G,如下图:③当物体置于竖直面上静止时,F=F0与G无关。

如下图:【例题1】一如图所示,放在水平地面上的两个实心长方体A、B,已知体积V A<V B,与地面的接触面积S A>S B,对地面的压强P A=P B。

下列判断正确的是()【解题思路】因为两长方体是静止在水平地面上,根据p=可以比较它们的重力关系,重力与质量成正比,可据推出它们的质量关系;又由于两物体为柱体,所以还可以用p=ρgh进行比较它们的密度关系。

初二物理:全等三角形经典模型及例题详解全等三角形是初中物理中重要的概念之一,它涉及到三角形的形状和属性。

全等三角形意味着两个三角形在形状和大小上完全相同。

在本文档中,我们将详细讨论全等三角形的经典模型以及解决例题的方法。

1. 全等三角形的定义全等三角形的定义是指两个三角形的对应边长和对应角度完全相等。

当两个三角形的全部对应边长和对应角度分别相等时,我们可以说它们是全等三角形。

2. 全等三角形的经典模型在初二物理中,有一些经典的全等三角形模型,它们是我们解决问题时的基础。

- SSS模型:当两个三角形的三边对应相等时,它们是全等三角形。

我们可以根据给定的三边长,推导出全等三角形的其他属性。

- SAS模型:当两个三角形的一边和两个对应角相等时,它们是全等三角形。

我们可以根据给定的一个边和两个对应角,推导出全等三角形的其他属性。

- ASA模型:当两个三角形的两个对应角和一边相等时,它们是全等三角形。

我们可以根据给定的两个角和一边,推导出全等三角形的其他属性。

3. 全等三角形的例题详解通过解决一些例题,我们可以更好地理解全等三角形的概念和应用。

例题1:已知三角形ABC和三角形DEF,它们满足AB = DE,BC = EF,∠ABC = ∠DEF。

问:是否可以得出三角形ABC和三角形DEF是全等三角形?解析:根据SSS模型,当两个三角形的三边对应相等时,它们是全等三角形。

根据题目条件,AB = DE,BC = EF,∠ABC =∠DEF,我们可以得出三角形ABC和三角形DEF是全等三角形。

例题2:已知三角形ABC和三角形DEF,它们满足AB = DE,∠ABC = ∠DEF,∠ACB = ∠DFE。

问:是否可以得出三角形ABC和三角形DEF是全等三角形?解析:根据ASA模型,当两个三角形的两个对应角和一边相等时,它们是全等三角形。

根据题目条件,AB = DE,∠ABC =∠DEF,∠ACB = ∠DFE,我们可以得出三角形ABC和三角形DEF是全等三角形。

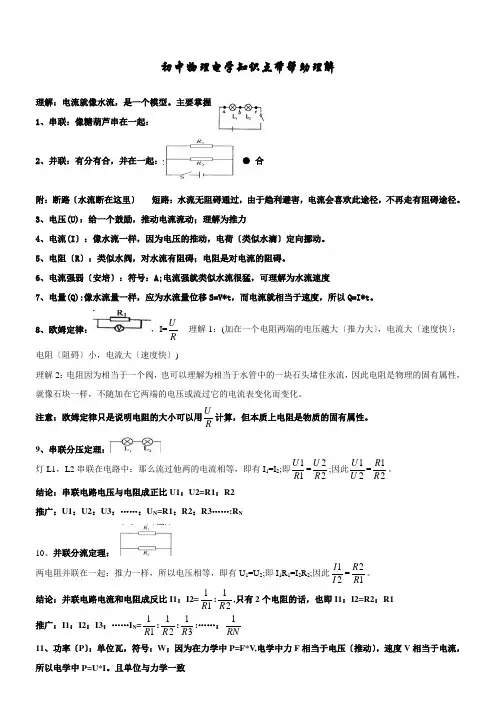

初中物理电学知识点带帮助理解理解:电流就像水流,是一个模型。

主要掌握 1、串联:像糖葫芦串在一起:2、并联:有分有合,并在一起:分● ● 合附:断路〔水流断在这里〕 短路:水流无阻碍通过,由于趋利避害,电流会喜欢此途径,不再走有阻碍途径。

3、电压(U):给一个鼓励,推动电流流动;理解为推力4、电流(I 〕:像水流一样,因为电压的推动,电荷〔类似水滴〕定向挪动。

5、电阻〔R 〕:类似水阀,对水流有阻碍;电阻是对电流的阻碍。

6、电流强弱〔安培〕:符号:A;电流强就类似水流很猛,可理解为水流速度7、电量(Q):像水流量一样,应为水流量位移S=V*t ,而电流就相当于速度,所以Q=I*t 。

8、欧姆定律:,I=RU理解1:(加在一个电阻两端的电压越大〔推力大〕,电流大〔速度快〕;电阻〔阻碍〕小,电流大〔速度快〕)理解2:电阻因为相当于一个阀,也可以理解为相当于水管中的一块石头堵住水流,因此电阻是物理的固有属性,就像石块一样,不随加在它两端的电压或流过它的电流表变化而变化。

注意:欧姆定律只是说明电阻的大小可以用RU计算,但本质上电阻是物质的固有属性。

9、串联分压定理:灯L1,L2串联在电路中:那么流过他两的电流相等,即有I 1=I 2;即11R U =22R U ;因此21U U =21R R 。

结论:串联电路电压与电阻成正比U1:U2=R1:R2 推广:U1:U2:U3:……:U N =R1:R2:R3……:R N10、并联分流定理:两电阻并联在一起:推力一样,所以电压相等,即有U 1=U 2;即I 1R 1=I 2R 2;因此21I I =12R R 。

结论:并联电路电流和电阻成反比I1:I2=11R :21R ,只有2个电阻的话,也即I1:I2=R2:R1 推广:I1:I2:I3:……I N =11R :21R :31R :……:RN111、功率〔P 〕:单位瓦,符号:W ;因为在力学中P=F*V ,电学中力F 相当于电压〔推动〕,速度V 相当于电流,所以电学中P=U*I 。

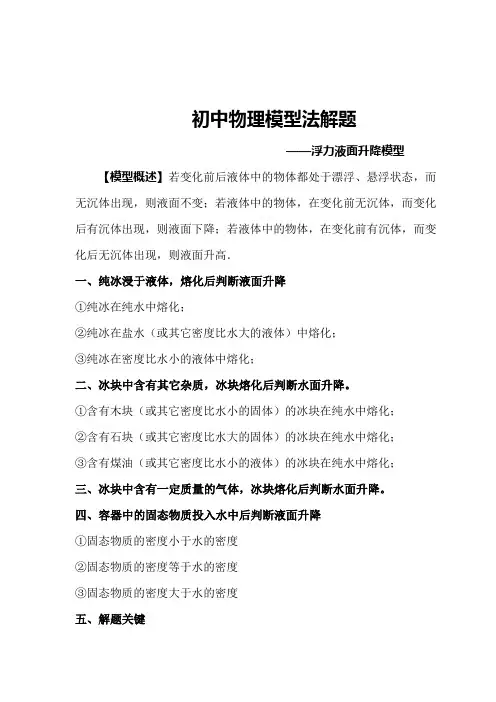

初中物理模型法解题——浮力液面升降模型【模型概述】若变化前后液体中的物体都处于漂浮、悬浮状态,而无沉体出现,则液面不变;若液体中的物体,在变化前无沉体,而变化后有沉体出现,则液面下降;若液体中的物体,在变化前有沉体,而变化后无沉体出现,则液面升高.一、纯冰浸于液体,熔化后判断液面升降①纯冰在纯水中熔化;②纯冰在盐水(或其它密度比水大的液体)中熔化;③纯冰在密度比水小的液体中熔化;二、冰块中含有其它杂质,冰块熔化后判断水面升降。

①含有木块(或其它密度比水小的固体)的冰块在纯水中熔化;②含有石块(或其它密度比水大的固体)的冰块在纯水中熔化;③含有煤油(或其它密度比水小的液体)的冰块在纯水中熔化;三、冰块中含有一定质量的气体,冰块熔化后判断水面升降。

四、容器中的固态物质投入水中后判断液面升降①固态物质的密度小于水的密度②固态物质的密度等于水的密度③固态物质的密度大于水的密度五、解题关键无论液面上升、下降都要比较的是冰熔化前(或物体投放前)在液体中排开液体的体积和冰熔化成水后的体积(或物体投放后液体体积)的大小关系:①若前体积等于后体积,液面不变;设液体中的物体的总重为G,变化前后在液体中所受的总浮力分别为F浮、F浮′.若变化前后均无沉体出现,由浮沉条件知F浮′=F浮=G,ρ液gV排′=ρ液gV排,则V排′=V排,液面不变.②若前体积大于后体积,液面下降;若变化前无沉体,变化后有沉体,由浮沉条件知F浮=G,F浮′<G,则F浮′<F浮,即V排′<V排,故液面下降.③若前体积小于后体积,液面上升若变化前有沉体,变化后无沉体,由浮沉条件知F浮<G,F浮′=G,则F浮′>F浮,即V排′>V排,故液面上升.液面升降模型其它升降模型:【知识链接】一、阿基米德原理浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

F浮=G排液=ρ液gV排浸没时V排=V物部分浸入时V排=V-V出二、物体的浮沉条件(1)浸没在液体中的物体 (V排=V物)F浮<G物,下沉(ρ液<ρ物)F浮>G物,上浮(ρ液>ρ物)F浮=G物,悬浮(ρ液=ρ物)(2)漂浮在液面上的物体:F浮=G物(V排<V物)各类型问题的分析解答【例题1】有一块冰浮在容器的水面上,当冰块完全熔化后,水面高度将怎样变化?【解题思路】这是一道最典型最基础的题型,我们理解后,可作为其它类型题解决的知识点直接分析。

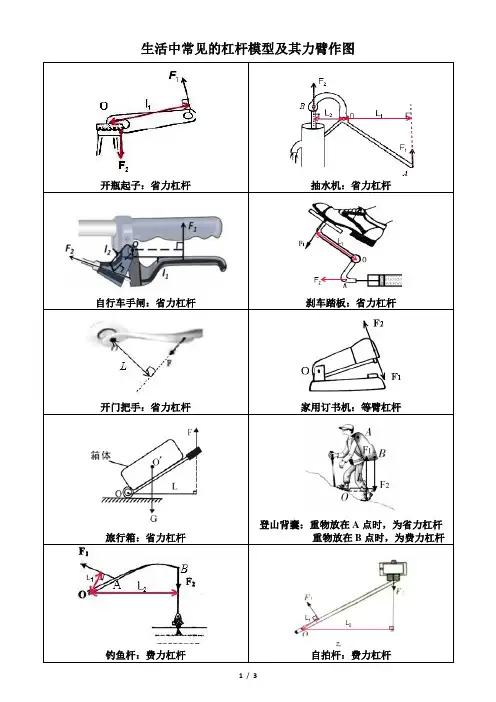

生活中常见的杠杆模型及其力臂作图

开瓶起子:省力杠杆抽水机:省力杠杆自行车手闸:省力杠杆刹车踏板:省力杠杆开门把手:省力杠杆家用订书机:等臂杠杆

旅行箱:省力杠杆登山背囊:重物放在A点时,为省力杠杆

重物放在B点时,为费力杠杆

钓鱼杆:费力杠杆自拍杆:费力杠杆

1/ 3

镊子:费力杠杆筷子:费力杠杆

雨伞:费力杠杆马桶自动上水装置:费力杠杆手臂托重物:费力杠杆掰手腕:费力杠杆

手腕托重物:费力杠杆踮起脚跟:省力杠杆

指甲刀:ABC为省力杠杆,BOD、EOD为费力杠杆

2/ 3

弯腰提东西:费力杠杆

俯卧撑:省力杠杆

引体向上、仰卧起坐、下蹲运动:费力杠杆

用力张开夹子时:省力杠杆夹子夹住物体时:费力杠杆

3/ 3。

初中物理教学中物理模型的构建研究一、前言物理模型问题的研究离不开对于现实现象的深入思考,很大程度上要求对于本质的追求,而对于次要因素一般采用忽视的方式。

抽象出来的实际问题不再是原来的问题,但是可以显示出问题的根本性质,这种方式就是物理模型的思考方式。

例如,针对某一个实际物体在平面上运动的具体规律时候,可以要求学生忽略摩擦力的次要条件,这样就可以获得相应的平面运动规律,得出一定的结论之后,在进行有摩擦力条件下的考虑,这样就可以在很大程度上降低研究的难度。

可以说,抽象研究可以有效地保证研究的顺利进行,当然,需要进行对事物本质的规律进行抽象,而不是对于次要条件的抽象。

而对于物理模型的特征主要有以下两个方面:首先,初中物理中的模型是抽象性和形象性的统一。

对于主要因素的把握,是我们研究过程中的主要问题,通过一定的处理方式来探寻相应的事物规律,继而通过不同的方式来实现由一般性向普遍性转变,这种方式具有直观性的特点。

对于模型的研究,水平运动的研究,可以采用质点作为研究对象加以研究其具体规律。

其次,物理模型是科学性和假定性的辩证统一[1]。

这种方式需要加以必要专业知识作为基础,不仅仅表现出相应的物体直观形象,更可以用过逻辑推理来验证事物发展规律。

可以说,理想模型来源于现实,又高于现实,作为一种科学的抽象思维的表现形式,在经过一定的严密的验证之后,就可以表示事物发展的规律。

二、初中物理模型的构建程序(1)分析研究对象原型特征物理研究中对于模型的建立首要要求就是提取出正确的事物本质特征,能够做出合理的抽象是成功的第一步。

对实际问题的解决,建立相应的模型是一种非常明智的选择。

例如要建构“质点”这个模型,需要在开始之前就充分的认识到,质点在研究总具有何种意义,如何情况下可以使用这种简化。

(2)确定影响研究对象的主、次因素对于主要矛盾的把握,是建立模型进行研究的根本性要求,对于次要问题的忽略,可以有效的凸显出关乎事物发展的规律,从而更好的指导人们解决实际问题。

初中物理阶段的物理模型构建教学方法优化在初中物理教学中,物理模型构建是一个重要的教学内容。

通过模型构建,学生可以更好地理解物理原理,培养动手能力和创新思维。

然而,许多教师在教学中存在着一些问题,例如教学方法单一、学生参与度低等。

本文将就如何优化初中物理阶段的物理模型构建教学方法进行探讨。

一、理论知识与实践相结合物理模型构建教学过程中,理论知识的传授是必不可少的。

教师应该在教学中既注重理论知识的讲解,又要将其与实践相结合。

可以通过实验演示的方式,让学生亲自动手操作,观察结果,并思考其背后的物理原理。

这样做可以让学生更深入地理解物理概念,提高学习的兴趣。

二、提供合适的学习材料为了保证物理模型构建教学的效果,教师需要精心准备合适的学习材料。

可以选择一些生动有趣的实例,例如用简单的材料制作一个简易的电路模型,或通过日常生活中的例子来引导学生进行模型构建。

同时,还可以结合多媒体技术,在教学过程中展示一些与模型构建相关的视频和图片,激发学生的学习兴趣。

三、鼓励学生自主探索在物理模型构建教学中,教师应该鼓励学生主动参与,积极进行自主探索。

可以提供一些开放性的问题,让学生进行思考和研究,引导他们自己寻找解决问题的方法。

同时,教师可以组织小组活动,让学生在小组合作中共同完成模型构建任务,培养学生们的团队合作能力。

四、评价和反馈在物理模型构建教学过程中,及时进行评价和反馈是十分重要的。

教师可以通过观察学生的操作过程,评估他们的动手能力和理解程度,对学生的表现进行及时的鼓励和指导。

同时,还可以建立学生互评和教师评价相结合的评价机制,鼓励学生互相学习和交流,提高学生的学习效果。

五、培养学生的创新思维在物理模型构建教学过程中,教师应该注重培养学生的创新思维。

可以组织创新实验,让学生自主设计和构建物理模型,鼓励他们提出自己的想法和独特的观点。

同时,教师也应该给予学生足够的自由空间,让他们根据自己的兴趣和特长进行模型构建,提高学生的创造力和创新能力。

初中物理教学中物理模型的构建构建模型是一种非常灵活的教学策略,这不仅能够让知识理解起来更加生动直观,这种方式往往也能够极大的吸引学生的教学参与热情.在初中物理课堂上,教师要善于进行物理模型的有效构建,可以用模型来辅助各类知识的教学,促进学生对于教学知识点的充分理解与掌握.基于物理课程的特征,不少知识点都可以有效地用模型加以呈现,这也给模型教学提供了很大的操作空间.教师要充分发挥这种教学方法的优越性,要用模型来辅助学生对于知识的充分理解与吸收,提升课堂教学的综合实效.1物理模型的构建模式1.1用类比法建立物理模型模型构建的模式有很多种,针对不同的教学内容,教师要有针对性地进行选择.用类比法来建立物理模型是一种常见的方式,这种模型构建的模式也有着很大的操作空间.有些物理现象、规律,我们无法直接展示给学生,这时若能用学生头脑中已有的物理模型来类比,则可帮助学生建立新的合理的物理模型.例如,电压和电流概念,对学生而言很抽象,这类很抽象的概念也无法通过实验来展示研究.但水压和水流学生是比较熟悉的,教学时,可用水压水流来类比,帮助学生建立电压、电流的物理模型.这种方法的效用非常直观,有了这个很贴切的类比后学生立刻能够获知电压和电流的内涵,这便能够极大地提升知识教学的成效.1.2用虚拟法建立物理模型物理学的研究中涉及到很多学生无法看到也无法解释的物理现象、物理概念以及相应的实物,然而,让学生对于这些内容有一个基本认知,却是学生能够掌握相关知识的重要前提.对于这类知识的教学,教师不妨采取虚拟模型的构建来帮助学生架构桥梁.有些模型在实际中是根本不存在的,但为了研究方便,可以形象地引入一个虚拟的物质结构或过程.例如,为了便于描述光的传播,引入了光线;为了便于描述磁场,引入了磁感线.这种方式在物理教学中非常常见,这也是物理模型构建的很有代表性的典范.教师要发散自身的思维,在物理模型构建中要采取多样化的方式,这样才能够发挥模型教学的更积极的效果.1.3重视实验教学物理是一门以观察、实验为基础的学科,要让学生多观察、多实验,这是保障学生能够充分掌握教学内容的重点.实验为物理概念和规律的建立奠定了表象基础,在学生的脑海中形成了一个个具体的物理模型.有些物理概念和规律,学生在生活中很少感知,那么在主体和认识客体间就缺少必要的中介物.例如,在讲电和磁的关系时,只有做好实验,学生才能发现、理解电生磁、磁生电、磁场对电流的作用等物理现象,并形成清晰的物理模型.这让我们意识到,重视实验的教学其实就是一个非常有效的帮助学生构建抽象的不可知实物和学生认知间桥梁的过程,这也是让学生有效获知知识要点的实质的教学方式.2物理模式的作用分析2.1实现教学过程的增效减负物理模型的教学效用可以体现在很多方面,首先,它能够很好地实现增效减负的教学效果,能够为课堂教学实效的提升带来推动.物理课程中涉及到很多概念、原理以及物理学规律的讲授,不少内容都十分抽象,并且很难进行真实的模拟,这类知识也成为了物理课程的教学难点.如何能够有效突破这些教学障碍,帮助学生构建对于这些抽象的、难以呈现的知识的获知桥梁,物理模型是一个很好的途径.教师可以采取灵活的方式构建物理模型,将这些知识以模型的形式清晰直观地呈现在学生面前.它有效地揭开了很多知识的神秘面纱,让学生能够直接感受到教学内容的内核.这才是教学中增效减负的直观体现.学生对物理概念、规律的理解不深不透,说明学生头脑中的物理模型是含糊不清的.即便强行建立了概念、规律的物理模型,但在具体应用时又会感到手足无措.在应试教育盛行题海战术泛滥的氛围中,如何跳出题海,提高学习效率,正确理解与领会物理学概念、规律是核心,而这个过程中培养学生的物理模型构建能力又能够起到非常有效的帮助.学生如果具备构建物理模型的能力,在很多知识的理解上都会更加轻松,对于教学内容的实质的把握也会更加准确.这样才会避免学生对于知识要点的混淆,避免学生在知识理解与掌握上的一些误区,进而真正实现增效减负的目标,提升课堂教学综合成效.2.2有助于学生观察力及创造力的培养利用物理学模型还能够帮助学生观察力与创造力的培养,能够让学生的思维更加灵活.教师可以利用物理学模型来指导学生感受抽象的知识,让学生获知物理学规律和原理,在引导学生以模型构建为基础来分析各类实际问题时,其实就是学生观察力和创造力慢慢得以发挥的教学过程.随着学生模型构建能力的不断提升,教师可以让学生参与到模型构建的过程中来,可以让学生自己尝试构建一些物理学模型来辅助问题的分析,让学生在观察的基础上来充分发挥自己的想象力和创造力,构建出各种有效的模型.例如,在讲解电动机原理时,可借助小电动机模型先引导学生观察它的结构,再通电使电动机模型转动起来,引导学生观察电动机的转动方向与电流方向、磁场方向之间的关系.分析磁场对电流的作用,从而让学生理解电动机的原理.这就是一个非常好的用物理模型来解释很多知识的过程,学生透过清晰直观的观察后不仅会对于发电机的运转模式、规律有了很好的获知,学生对于电磁感应这个核心内容的掌握也会更加牢固.在平时的教学中,教师还可以在学生制作物理模型的过程中,使学生的模型构建能力得以形成,并且对于一些知识有了较好的理解与掌握后,这时学生构建物理模型的能力会明显得到增强.让学生多展开这样的锻炼过程,这不仅能够培养学生的创造力,这也会让学生的动手能力得到提升.2.3有助于学生思维能力的有效锻炼构建物理模型对于培养与锻炼学生的思维能力同样能够发挥非常显著的效果,这也是物理课程的教学中一个非常重要的训练目标很.多物理学知识的获取,以及各类实际问题的解答中,都对于学生思维的灵敏性以及灵活性提出了较高要求.学生如果思维能力很强,不仅对于很多知识要点会很容易吸收,在解决各类实际问题时思维也会十分敏锐,会非常轻松地化解问题.教师可以利用物理模型来慢慢实现对于学生思维能力的锻炼,这是一个很有效的展开形式.让学生以物理模型为参照来理解那些抽象的难以呈现的物理学知识时这,其实就是对于学生思维能力的锻炼.学生只有在脑海中构建物理模型和那些知识的桥梁,才能够透过模型的呈现来领会知识要点的实质,最后实现对于知识的吸收.因此,在锻炼学生思维能力时教师可以引入物理模型教学,这会起到非常直观的教学效果.例如,在讲磁场时,由于学生从没接触过“场”的概念,磁场又摸不着、看不见学生无从感知什么是“磁场”,磁场有哪些特性?为了便于学生感知,我们可以构建物理模型,可以用碎铁屑的规则排列把磁场显示出来,让学生用眼观察,学生就能接受“磁体周围存在磁场”这一物理事实了.接着再要求学生把自己看到的碎铁屑的排列情况用笔画出来,这样磁场的模型———磁感线就被学生不知不觉地画出来了,学生也能够慢慢接受这部分知识.整个过程其实是一次非常好的对于学生思维能力的训练,在模拟磁场的过程中学生的思维也要迅速运转起来,要架构模型与知识间的桥梁.经过了这样的训练后,学生的思维能力、问题的理解与分析能力都会得到一定程度的提升.3结束语构建物理模型能够极大地推动初中物理教学的发展.物理模型的构建方式多种多样,教师要结合具体的教学内容选取合适的构建模式.教师要多在课堂教学中引入物理模型,这无论是对于锻炼学生的思维,发挥学生的想象力与创造力,还是对于提升课堂教学的综合成效,都能够达成非常显著的教学效果.。

初中物理教学中模型构建的意义与方法一、模型构建在初中物理教学中的意义1.有利于提高学生的物理学习兴趣在传统的初中物理教学中,教师一般只是单纯地按照教材内容进行讲解,导致整个课堂缺乏趣味性和生动性,久而久之,就会使学生产生厌倦的情绪。

然而,如果在教学过程中能够合理地运用模型构建的方法,就能够使物理教学变得更加生动形象,从而有效地激发学生的学习兴趣,提高其学习积极性。

2.有利于提高学生的物理思维能力初中是学生接触物理的初始阶段,这一阶段的教学不仅要让学生掌握一定的物理知识,而且还要培养其形成良好的物理思维能力。

而模型构建法在初中物理教学中的应用,能够帮助学生更好地理解抽象的物理知识,进而使其物理思维能力得到有效提升。

3.有利于提高学生的实践能力在传统的初中物理教学中,教师往往只注重理论知识的讲解,而忽视了学生的实践能力培养。

然而,通过模型构建的方法,能够使学生更加直观地了解物理知识在实际生活中的应用,进而使其实践能力得到有效提升。

二、初中物理教学中模型构建的方法1.运用实物模型进行课堂教学在初中物理教学中,实物模型是最为常见的一种教学方法。

例如,在学习电流、电压以及电阻等概念时,教师就可以利用电路元件模型进行讲解。

同时,教师还可以引导学生利用这些元件进行实际操作,进而使其更好地理解这些抽象的物理概念。

此外,在教学过程中,教师还可以利用一些生活中常见的实物模型进行讲解,例如水桶、水缸等来讲解液体内部压强等。

2.运用图像模型进行课堂教学图像模型在初中物理教学中也得到了广泛的应用。

例如,在学习光的折射和反射等概念时,教师就可以利用光线传播的图像模型进行讲解。

同时,教师还可以引导学生利用这些图像模型进行实际操作,进而使其更好地理解这些抽象的物理概念。

此外,图像模型还可以用来展示一些较为复杂的物理过程,例如分子运动等。

在教学中,教师可以利用动画的形式来展示这些过程,进而帮助学生更好地理解。

3.运用数学模型进行课堂教学数学模型在初中物理教学中也得到了广泛的应用。

模型法初中物理

初中物理是一门关于物质运动和能量转化的学科,通过学习初中物理,我们可以更好地理解和解释我们周围的自然现象。

在初中物理中,模型法是一种常用的学习方法,它通过建立物理模型来帮助我们理解和解决问题。

模型法可以帮助我们将抽象的物理概念转化为具体的图像或物体,使其更容易理解。

例如,在学习力学时,我们可以用弹簧模型来解释弹簧的伸缩性质和弹性恢复力。

通过观察和操作弹簧,我们可以更好地理解弹簧的运动规律和力的作用方式。

在学习光学时,我们可以使用光线模型来解释光的传播和折射现象。

我们可以通过实验和观察,了解光线在不同介质中的传播路径和速度变化。

通过建立光线模型,我们可以更好地理解光的反射、折射和干涉等现象。

在学习电学时,我们可以使用电路模型来解释电流、电压和电阻等概念。

通过搭建电路实验和观察电流的流动和电压的变化,我们可以更好地理解电路中的能量转化和电子运动的规律。

模型法在初中物理中的应用是非常广泛的,它可以帮助我们更好地理解和应用物理知识。

通过建立物理模型,我们可以观察和实验现象,从而更深入地理解物理原理。

模型法不仅可以提高我们的学习效果,还可以培养我们的观察力、实验能力和解决问题的能力。

模型法是初中物理学习中一种重要的方法,通过建立物理模型,可以帮助我们更好地理解和应用物理知识。

在学习初中物理时,我们可以通过观察、实验和操作,建立各种物理模型,从而更好地理解物理原理和解决问题。

通过模型法的学习,我们可以培养科学思维和实践能力,为今后的学习和工作打下坚实的基础。

初中物理力学56个模型精讲力学是物理学中的一个重要分支,研究物体的运动和力的作用。

以下是初中物理力学中的56个模型的精讲:1. 直线运动模型,描述物体在一条直线上做匀速或变速运动的模型。

2. 投掷运动模型,描述物体在竖直方向上做抛体运动的模型。

3. 自由落体模型,描述物体在重力作用下做自由下落运动的模型。

4. 平抛运动模型,描述物体在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动的模型。

5. 斜抛运动模型,描述物体在斜向上同时具有平抛和自由落体运动的模型。

6. 匀变速直线运动模型,描述物体在直线上做匀变速运动的模型。

7. 加速度与速度关系模型,描述物体的速度与加速度之间的关系,即速度随时间的变化规律。

8. 加速度与位移关系模型,描述物体的位移与加速度之间的关系,即位移随时间的变化规律。

9. 加速度与时间关系模型,描述物体的加速度与时间之间的关系,即加速度随时间的变化规律。

10. 牛顿第一定律模型,描述物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动的模型。

11. 牛顿第二定律模型,描述物体的加速度与作用在物体上的合力之间的关系,即F=ma。

12. 牛顿第三定律模型,描述物体间相互作用的力具有相等大小、反向作用的模型。

13. 弹簧弹性力模型,描述弹簧受力时产生的弹性力与变形量之间的关系。

14. 摩擦力模型,描述物体在接触面上受到的摩擦力与物体间相互作用力的关系。

15. 动能定理模型,描述物体的动能与物体的质量和速度之间的关系,即动能等于1/2mv²。

16. 动能守恒模型,描述在没有外力做功的情况下,物体的动能保持不变的模型。

17. 动量定理模型,描述物体的动量与物体所受合外力的作用时间之间的关系。

18. 动量守恒模型,描述在没有外力作用的情况下,物体的动量保持不变的模型。

19. 机械能守恒模型,描述在没有非保守力做功的情况下,物体的机械能保持不变的模型。

20. 万有引力模型,描述物体间的引力与物体质量和距离之间的关系,即引力等于G(m₁m₂/d²)。

物理48种解题模型物理学作为自然科学中的一门重要学科,在很多人眼中,都是非常难以理解和掌握的。

但是,只要我们熟练掌握一些基本的解题模型,就能够事半功倍、游刃有余地解决许多看上去很难的物理问题。

接下来,我将为大家介绍48种常见的物理解题模型。

1. 直线运动的加速度模型:一定的力作用于物体上,且物体重力不变,则物体的加速度与受力大小成正比例,与物体的质量成反比例。

2. 圆周运动的加速度模型:半径为r,匀速转动的运动物体,其向心加速度的大小为a=v²/r。

3. 加速度的符号问题:保证在仅受重力、弹力或其他内力作用时,加速度始终沿自定义的正方向。

4. 平衡盘的模型:保证整个平衡盘处于平衡状态,使物体上下平衡的原理,即M1g=M2g。

5. 质心速度的计算模型:物体质心的速度为物体上任意一点的速度和所受的加速度的叠加。

6. 动量守恒的模型:自由物体的总动量在碰撞前后不变,即P1=P2。

7. 动能守恒的模型:自由物体的总动能在碰撞前后不变,即K1=K2。

8. 力的合成与分解的模型:可以将任意的力分解成沿不同方向的力的合成,或者将一个力分解为沿不同方向的力的分量。

9. 泰勒级数的模型:通过将方程进行泰勒级数展开,可以简化常见的物理问题,特别是在计算复杂函数时。

10. 碰撞动能损失的模型:碰撞时,动能不会完全转化为其他形式的能量,存在动能损失。

11. 弹性碰撞的模型:碰撞过程中,物体的动量和动能都被保持,原始的运动方向没有改变。

12. 非弹性碰撞的模型:碰撞过程中,物体的动量被保持,而动能被部分转化为其他形式的能量,如声能,热能等。

13. 刚体的平移运动模型:刚体的平移运动模型是指刚体的物理坐标恒定不变,仅受外部作用力的影响而使质点进行平移运动。

14. 刚体的转动运动模型:刚体的转动运动模型是指刚体在旋转过程中,每个时刻都有一个刚体质心,以及对该质心产生旋转的角速度和角加速度。

15. 刚体的平移动量守恒模型:刚体平移过程中,系统动量在碰撞前后恒定不变,即M1V1+M2V2=M1V1'+M2V2'。