小儿血液系统疾病ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:742.00 KB

- 文档页数:3

一、小儿血液系统特点(一)造血特点1.胚胎期造血(1)中胚叶造血期:在胚胎第3周出现卵黄囊造血。

(2)肝脾造血期:还包括淋巴结、胸腺造血,属髓外造血,胎儿中期主要造血部位。

自胚胎6~8周时开始出现肝脾造血。

(3)骨髓造血期:胎儿晚期主要造血部位。

胎儿4个月开始出现骨髓造血,并成为造血的主要器官。

2.生后造血(1)骨髓造血:生后主要是骨髓造血。

5~7岁开始,黄髓逐渐代替长骨中的造血组织,红骨髓仅限于肋骨、胸骨、脊椎、骨盆、颅骨、锁骨和肩胛骨,但黄髓有潜在的造血功能,当造血需要增加时,可转变为红髓而恢复造血功能。

(2)骨髓外造血:当遇到发生各种感染性贫血或溶血性贫血等造血需要增加时,肝、脾和淋巴结可随时适应需要,恢复到胎儿时期的造血状态。

(二)血象特点由于胎儿期处于相对缺氧状态,促红细胞生成素合成增加,故红细胞数和血红蛋白量较高,出生时红细胞数约(5.0~7.0)×1012/L;血红蛋白量约150~220g/L,未成熟儿可稍低。

生理性贫血:生后促红细胞生成素减少,骨髓造血功能暂时性降低,网织红细胞减少;胎儿红细胞寿限较短,红细胞破坏较多(生理性溶血);加之婴儿生长发育迅速,血循环量迅速增加等因素,红细胞数和血红蛋白量逐渐减低,出生2~3个月时,红细胞数降至3.0×1012/L、血红蛋白量降至100g/L左右。

早产儿生理性贫血可出现更早(1~2个月),程度更重(Hb 70~90g/L)。

“生理性贫血”呈自限性经过,3个月以后,红细胞数和血红蛋白量又缓慢增加,至12岁时达成人水平。

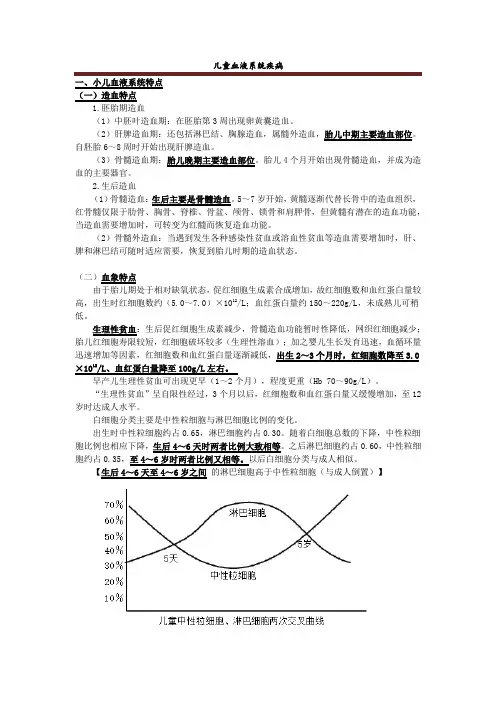

白细胞分类主要是中性粒细胞与淋巴细胞比例的变化。

出生时中性粒细胞约占0.65,淋巴细胞约占0.30。

随着白细胞总数的下降,中性粒细胞比例也相应下降,生后4~6天时两者比例大致相等。

之后淋巴细胞约占0.60,中性粒细胞约占0.35,至4~6岁时两者比例又相等。

以后白细胞分类与成人相似。

【生后4~6天至4~6岁之间的淋巴细胞高于中性粒细胞(与成人倒置)】>>血小板数:血小板数与成人相似,为(150~300)×109/L。