急性粒细胞缺乏症(特选借鉴)

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:9

粒细胞减少症和粒细胞缺乏症

诊断标准和疗效标准

一、诊断标准

1.粒细胞减少症

(1)临床上可无症状,或有头晕、乏力、低热、食欲减退、失眠多梦、畏寒、心慌等。

(2)易患感冒等病毒性和细菌性感染。

(3)可能找出致病因素,如感染、理化因素等。

(4)血液中白细胞总数为2.0×109~4.0×109/L。

中性粒细胞绝对值低于1.8×109/L,单核细胞、嗜酸细胞常增加,淋巴细胞相对增加或正常,红细胞和血小板数正常。

(5)骨髓象正常或轻度增生,一般有粒系统的增生不良或成熟障碍或有细胞质的改变,红细胞系统及巨核细胞系统正常,淋巴细胞及网状内皮细胞可相对增加。

2.粒细胞缺乏症

(1)起病急骤,畏寒、发热、乏力、口咽部溃疡、感染、坏死、败血症等。

(2)常可找到诱发因素,如药物反应,放射线损伤或抗癌药物的使用等。

(3)血液中白细胞数在2.0×109/L以下,粒细胞极度减

少,甚至完全缺乏。

红细胞和血小板大致正常。

(4)骨髓中粒细胞系统明显减少或缺乏,成熟粒细胞减少,原粒及早幼粒细胞可增多,并有细胞呈退行性变,红细胞和巨核细胞系正常。

二、疗效标准

1.临床自觉症状及体征消失

2.白细胞数>4.0×109/L,粒细胞绝对值>1.8×100/L,分类、形态恢复正常。

3.骨髓细胞分类及形态恢复正常。

粒细胞缺少症诊断标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:粒细胞缺少症,又称白细胞缺少症,是一种罕见的遗传性疾病,主要表现为血液中粒细胞的数量明显减少或完全缺失,导致机体抵抗力下降,易感染各种致病微生物。

本文将详细介绍粒细胞缺少症的诊断标准,帮助医生和患者更好地认识和管理这一疾病。

一、病史和症状在对患者进行诊断时,首先应该详细了解其病史和症状。

患有粒细胞缺少症的患者通常会表现出反复感染、发热、疲劳等症状。

还要了解患者的家族史,因为粒细胞缺少症通常是一个遗传性疾病,家族中可能有其他患者。

二、实验室检查1. 血常规患有粒细胞缺少症的患者通常在血常规检查中会发现粒细胞数量减少。

正常情况下,成人的粒细胞比例为50%-70%,而患有粒细胞缺少症的患者可能会低于10%。

还需要检查其他血细胞参数,如白细胞总数、淋巴细胞比例等,以排除其他疾病的可能性。

2. 骨髓穿刺检查进行骨髓穿刺检查是诊断粒细胞缺少症的关键步骤。

通过检查骨髓中的成熟粒细胞数量和比例,可以确定其是否存在缺失。

还能排除其他骨髓疾病的可能性,如恶性肿瘤、再生障碍性贫血等。

3. 免疫学检查通过免疫学检查可以确定粒细胞缺少症的具体类型。

根据缺失的粒细胞类型,可以分为中性粒细胞缺乏症、嗜酸性粒细胞缺乏症、嗜碱性粒细胞缺乏症等。

还可以检查免疫功能,评估机体的免疫状况。

三、遗传学检查在确定患者患有粒细胞缺少症后,还应该进行遗传学检查,以帮助确定遗传模式和家族风险。

通过检测相关基因突变,可以了解疾病的遗传特点,为家庭遗传咨询提供依据。

四、鉴别诊断在诊断粒细胞缺少症时,还需要对其与其他疾病进行鉴别。

嗜酸性粒细胞缺少症可能需要与哮喘等过敏性疾病进行鉴别;中性粒细胞缺乏症可能需要与再生障碍性贫血等骨髓疾病进行鉴别。

五、治疗和管理一旦确诊为粒细胞缺少症,患者需要根据具体病情制定相应的治疗方案。

目前,主要的治疗方法包括抗生素治疗、免疫调节治疗、骨髓移植等。

还需要密切监测患者的病情变化,避免感染和并发症的发生。

粒细胞缺乏病人的护理一定义外周血正常白细胞计数是4~10×10^9/L,其中中性粒细胞占60-75%。

中性粒细胞减少症是外周血中性粒细胞绝对值计数(白细胞总数×中性粒细胞百分比)<10岁儿童低于1.5×10^9/L,10~14岁儿童低于1.8×10^9/L,成人低于2.0×10^9/L。

当中性粒细胞严重减少时(低于0.5×10^9/L)称为粒细胞缺乏症。

粒细胞缺乏症是血液系统中的急症,极易合并严重感染,病情危重,死亡率高,需积极抢救。

二病因病理病机粒细胞缺乏症可继发于药物反应、化学药物中毒、电离辐射、感染或免疫性疾病,亦可原因不明,但最罕见的病因是药物反应。

三临床表示发病前多数患者有某种药物接触史。

起病急骤、高热、寒战、头痛、极度衰弱、全身不适。

由于粒细胞极度缺乏,机体抵抗力明显下降,感染成为主要合并症。

牙龈、口腔粘膜、软腭、咽峡部发生坏死性溃疡,常覆盖灰黄或淡绿色假膜。

皮肤、鼻腔、阴道、子宫、直肠、肛门均可出现炎症。

局部感染常引起相应部位淋凑趣肿大。

肺部的严重感染引起咳嗽、呼吸困难、紫绀。

发生败血症时可伴肝损害,出现肝大、黄疸。

严重者可伴中毒性脑病或中枢神经系统感染,出现头痛、恶心、呕吐、意识障碍,甚至昏迷。

药物过敏者可发生剥脱性皮炎。

若短期内不恢复,死亡率极高。

四诊断实验室检查一、血象:白细胞明显减少,常低于2×109/L,中性粒细胞绝对值在0.5×109/L以下。

分类仅占1~2%,甚至缺如,余绝大多数为淋巴细胞和单核细胞。

红细胞和血小板变更不大。

二.骨髓象:细胞增生不良,分类中红系、巨核系细胞正常。

粒系细胞视病因而定。

再生障碍型粒细胞缺乏症,其粒系各阶段细胞均明显减少,有时仅见少数早幼粒和原始粒细胞。

免疫型粒细胞缺乏症的粒系细胞比例可能不减少,但有成熟障碍。

恢复期细胞增生高度活跃,并有一过性原始粒细胞和早幼粒细胞增多,但数日内比例恢复正常,可与急性白血病相鉴别。

粒细胞缺乏症的诊断标准粒细胞缺乏症(Neutropenia)是指外周血中粒细胞数量低于正常值的一种疾病。

粒细胞是一种重要的白细胞,对于人体的免疫系统起着至关重要的作用,因此粒细胞缺乏症会导致患者易感染,并可能伴随着严重的感染症状。

在临床上,对于粒细胞缺乏症的诊断,需要根据一定的标准进行评估。

本文将介绍粒细胞缺乏症的诊断标准。

一、粒细胞的正常值在正常情况下,成年人的外周血中白细胞数量一般在4-11×10^9/L之间,其中粒细胞数量占到了白细胞数量的大部分。

粒细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞,其中中性粒细胞是最主要的类型。

正常情况下,中性粒细胞的绝对值一般在2-7.5×10^9/L之间。

当中性粒细胞数量低于1.5×10^9/L时,就可以诊断为粒细胞缺乏症。

二、粒细胞缺乏症的分类粒细胞缺乏症可以分为两种类型:先天性和后天性。

先天性粒细胞缺乏症是指由基因缺陷引起的疾病,常常伴随着其他免疫缺陷。

后天性粒细胞缺乏症则是由其他疾病或因素引起的,如药物、感染、自身免疫性疾病等。

三、粒细胞缺乏症的症状粒细胞缺乏症的症状主要是由于易感染所引起的。

患者可能会出现反复发热、咳嗽、喉咙痛、口腔溃疡、腹泻等症状,同时也容易发生严重的感染,如败血症、肺炎、脑膜炎等。

四、粒细胞缺乏症的诊断标准粒细胞缺乏症的诊断标准主要包括以下几个方面:1. 确认粒细胞数量低于正常值粒细胞缺乏症的诊断首先需要确认外周血中粒细胞数量低于正常值,即中性粒细胞数量低于1.5×10^9/L。

如果只是短暂的低于正常值,可能是由于某些药物或感染引起的暂时性影响,需要观察一段时间才能确定是否属于粒细胞缺乏症。

2. 排除其他原因引起的粒细胞减少在确定粒细胞数量低于正常值后,需要排除其他原因引起的粒细胞减少。

这些原因包括药物、感染、自身免疫性疾病等。

如果能够确定是由于这些原因引起的粒细胞减少,就不能诊断为粒细胞缺乏症。

急性粒细胞缺乏症临床诊疗指南【概述】外周血中性粒细胞绝对值计数(白细胞总数×中性粒细胞百分比)低于0.5×105/L称为粒细胞缺乏(agranulocytosis)。

急性粒细胞缺乏症是指在某种有害因素下,短时间内外周血粒细胞陡降乃至完全缺乏,伴发热、严重感染的综合征。

本综合征为一自复性过程,但患者可因极期感染导致死亡。

国际再生障碍性贫血和粒细胞缺乏症研究组(IAAAS)报道的发病率为3.4/(105•年)。

急性粒细胞缺乏症多数为药物引起的免疫变态反应。

早期报道死亡率较高,可达20%〜40%,近年死亡率已降至0〜10%。

【临床表现】1.药物引起的急性粒细胞缺乏症起病急骤,可出现寒战、髙热、头痛,常伴有口腔、咽部的坏死性溃疡,其他部位黏膜也可发生溃疡。

少数病例可有黄疸,随着病情进展,患者迅速发生严重感染,乃至败血症,一般状况衰竭,导致死亡。

如能保护渡过极期感染,白细胞和粒细胞总数可自行恢复,整个病程呈现陡降—极期—恢复—(可以超常)—正常的时相性经过。

2.周期性中性粒细胞减少症患者在中性粒细胞严重减少期间,常有U腔溃疡、口腔炎、咽炎和局部淋巴结肿大,甚至严重感染。

发作周期为12〜35天,平均21天,持续4〜10天。

【诊断要点】1.突然起病,高热和口咽黏膜坏死等症状,有可致中性粒细胞减少症的药物接触史;2.白细胞数和中性粒细胞数进行性急促下降,中性粒细胞绝对值<0.5×105/L或缺如;3.骨髓增生活跃或减低,粒系减少或明显成熟受阻;4.如渡过极期,白细胞和粒细胞可自行恢复。

【治疗方案及原则】1.病因治疗停用可疑药物或可疑毒物。

2. 一般处理粒细胞缺乏患者出现发热时,应以内科急诊对待,立即入院治疗,有条件时应予逆向隔离。

3.感染的治疗在进行皮肤、咽喉、血、尿、大便等部位的病菌培养后,立即给予经验性广谱抗生素治疗。

选用的抗生素必须是杀菌剂,抗菌谱广,对毒性较强的G—菌有相加或协同效用。

急性粒细胞缺乏症临床路径(2017年版)一、标准住院流程(一)适用对象。

外周血中性粒细胞绝对值低于0.5*109/L的患者。

(二)诊断依据。

《血液病诊断及疗效标准》第三版张之南沈悌主编。

《血液病学》第二版张之南、郝玉书、赵永强、王建祥主编。

具体为:1.中性粒细胞缺乏:外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L或预计48 h后ANC<0.5×109/L;严重中性粒细胞缺乏:ANC<0.1×109/L。

2.可伴有或不伴有发热:口腔温度单次测定≥38.3 °C(腋温≥38.0 °C)或≥38.0 °C(腋温≥37.7 °C)持续超过1h。

3.可伴有或不伴有感染临床表现/体征:咳嗽/咳痰、腹痛/腹泻、尿频/尿痛等呼吸、消化、泌尿系统感染。

(三)进入路径标准。

1.粒细胞缺乏症同时伴发热、感染患者应立即住院并参照相关指南给予经验性抗感染治疗。

2.粒细胞缺乏症同时合并两系/全血细胞减少患者不进入本路径;3.粒细胞缺乏症患者应详细询问病史和体检,追问既往病史、家族史、毒物、药物接触史;(1)有已确诊非血液系统肿瘤患者并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;(2)有已明确自身免疫性疾病患者并接受免疫抑制剂治疗后出现本症不进入本路径;(3)有已明确血液系统恶性肿瘤并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;(四)标准住院日。

1.粒细胞缺乏症伴发热患者平均住院日应参照粒细胞缺乏伴发热相关治疗指南的临床治疗时间;2.粒细胞缺乏症初治患者自入院至确诊时间应3~14天,确诊后住院治疗时间应参照不同疾病治疗需要决定。

(五)病史询问和住院期间的检查项目。

1.询问病史和体格检查:包括详细询问本次疾病发作史、有无诱因及伴随症状;既往病史,毒物、药物、射线接触史;既往是否曾有粒细胞缺乏的发作以及规律性,发作年龄及家族史以除外遗传性中性粒细胞缺乏症。

常见血液病急症处理粒细胞缺乏症急性粒细胞缺乏症(agranulocytosis)是一种严重且常见的血液病急症,主要特征是外周血中粒细胞数量显著减少或完全缺乏。

由于粒细胞是对抗细菌和真菌感染的重要免疫细胞,因此粒细胞缺乏症患者容易发生严重且致命的感染。

下面将介绍如何处理常见的粒细胞缺乏症急症。

1. 严密监测:对于患有粒细胞缺乏症的患者,监测体温、血常规、外周血白细胞计数至关重要。

患者应每日监测体温,如果出现发热,应立即就医。

此外,每日监测患者的血常规和外周血白细胞计数,以及监测其他炎症指标如C-反应蛋白和血沉,可以帮助及早发现和处理感染。

2. 细菌感染的处理:一旦出现发热和其他感染症状,应立即进行进一步评估和处理。

首先,需要收集血液和其他体液样本进行细菌培养,以确定感染病原体并选择合适的抗生素治疗。

在细菌培养结果出来之前,可以给患者广谱抗生素如第三代头孢菌素或氟喹诺酮类抗生素,以防止感染的进一步发展。

对于严重感染或疑似真菌感染的患者,应考虑给予强力的抗生素如β-内酰胺类抗生素和抗真菌药物。

此外,及时清除感染灶如皮肤溃疡、支气管积痰等,可以有效控制感染。

3. 逆转病因:粒细胞缺乏症可能是由于药物引起的,如抗癫痫药物卡马西平、抗甲亢药物甲巯咪唑等。

在这种情况下,应立即停用可能的致病药物,并与医生合作调整治疗方案。

4. 单个粒细胞生长因子:对于合并应用化疗或干细胞移植的患者,使用粒细胞集落刺激因子(G-CSF)可以促进粒细胞的生长和分化,从而提高粒细胞计数。

G-CSF的用法和剂量应根据患者的具体情况来确定,并避免过度使用。

5. 支持性治疗:粒细胞缺乏症患者往往处于免疫低下状态,容易出现并发症如中枢神经系统感染、肺炎和败血症等。

因此,对于患者应给予适当的抗生素治疗、液体支持和营养支持,以维持患者的一般状况和免疫功能。

总之,急性粒细胞缺乏症是一种严重且常见的血液病急症。

及时监测和评估,合理使用抗生素和药物治疗,同时提供支持性治疗是处理粒细胞缺乏症急症的关键。

此医案仅证明中医可以治疗此类疾病,但医案仅供参考,切勿个人盲目用药,建议到正规中医治疗机构详细辩证论治。

健脾补肾、益气养阴法治愈虚劳病案:孙某,男,27岁。

初诊:1984年6月16日。

主诉及病史:近月来神疲乏力,鼻衄时作,形体消瘦,纳谷不香,周身四肢散在出血点。

追溯病史,曾于四旬前因发热而服用安乃近。

诊查:舌苔薄黄,质淡红,脉细软。

血白细胞计数2.2×109/L,中性粒细胞0.11。

骨髓检查:粒系增生低下,有明显成熟障碍现象,早幼粒比例增高,杆状细胞及分叶核粒细胞减少,部分粒细胞有退行性变,淋巴细胞相对增多,巨核细胞45个,提示急性粒细胞缺乏症。

脾脏肿大,肋下3.5cm。

辨证:外感风温之邪及药毒伤正,脾肾亏损,气阴两虚,气不摄血。

治法:健脾补肾,益气养阴。

处方:太子参15g 黄精10g 白术15g 陈皮5g 当归10g 赤白芍各10g 阿胶珠10g 女贞子30g 旱莲草20g 生牡蛎30g 炙龟甲30g 香谷芽15g二诊:6月23日。

服药7剂,鼻衄得止,皮肤出血点减少,1饮食有增;血象:白细胞计数4.6×109/L,中性粒细胞0.67,淋巴细胞0.32,嗜酸性细胞0.01,舌苔薄腻,脉细软。

前方已效,毋庸更张,再宗原方续进以图巩固。

服药两个月后,诸症俱瘥,精神亦振,鼻衄未作,四肢出血点亦消失,脾脏缩至肋下1.5cm。

复查骨髓象:粒系增生活跃,除原粒外各系均见,形态、比例无异常,淋巴细胞正常低水平。

患者已基本恢复正常,随访半年未见复发。

按语本例为西医学之急性粒细胞缺乏症,属中医“虚劳”范畴,多为温邪药毒损伤脾肾、气阴两虚、气不摄血而致,用调补脾肾、补益气阴而收功。

本医案摘自《中国现代名中医医案精粹》第3集,P300,汪达成医案。

汪达成,1923年生。

江苏苏州市人,主任医师。

历任苏州市中医院内科主任,医院学术委员会主任委员;苏州中医学会理事长;江苏中医杂志》及《苏州医学杂志》编委会委员;全国牌胃病专业学组顾问等职。

1例急性粒细胞缺乏症的护理1病例介绍患者,男,40岁,因患甲状腺机能亢进症5年,左下牙龈肿痛伴发热5天入院,查体:神志清、精神差、急性病容,体温39.8℃,脉搏100次/分,呼吸22次/分,血压130/90 mmHg。

右上牙根处有0.5 ㎝×1 ㎝溃疡。

左颈部扪及1~2个0.5 ㎝左右淋巴结,质硬压痛,甲状腺肿大。

血常规检查:白细胞总数2.0×109/L。

中性粒细胞0,淋巴细胞100%,骨髓检查:粒系统增生显著,仅见个别中幼粒和少数分叶及酸性粒细胞。

入院后给予抗感染,选用复达欣,必要时用糖皮质激素。

白细胞悬浊液静脉滴注每天12 U,肌肉注射丙种球蛋白,输新鲜血,人血白蛋白,经抗感染,对症和支持疗法。

10天后口腔溃疡愈合,体温正常,白细胞逐渐上升,,30天后白细胞逐渐正常。

无并发症。

2护理体会2.1心理护理:因患者有甲状腺机能亢进症而服他巴唑药物引起粒细胞缺乏(中性粒细胞为零)。

由于首先要进行保护性隔离治疗,所以给患者造成恐惧、怀疑、焦虑等负性的情绪。

为此,我们与患者进行细致的交谈,告诉他相关的疾病知识,创造一个整洁、舒适、安全的医疗环境,专人特护,生活上热心照顾,态度和蔼可亲,进行医疗操作时技术熟练、轻巧,尽量使患者感到满意,增加了患者对护理人员的信任,从而减轻了焦虑、恐惧的情绪,对疾病的治疗起到有效的辅助作用。

2.2隔离房间:患者此时免疫机能低下,易发生交叉感染而导致败血症。

特别要注意呼吸道隔离,单人单间,最好住层流室。

空气流通,光线充足,减少人员流动,谢绝探视,室内以紫外线照射每日3次,每日物品用1∶2000洗必泰擦拭灭菌,食用经过消毒的饮食及水果。

2.3高热期间卧床休息:每4小时测体温、脉搏1次,并绘制在体温单上。

在高热期间除用退热药物(糖皮质激素,柴胡注射液)外可给物理降温,用水袋或化学致冷袋置于前额及体表大血管处,用30%~50%酒精擦浴,也可用冷生理盐水灌肠,针刺大椎、合谷、曲池、十宣等穴降温。

粒细胞减少症粒细胞减少症图册血液中性白(粒)细胞数降低,常使病人对细菌和真菌感染的易感性增高. 黑人中性粒细胞数(约1200/μl)较白人(>1500/μl)稍低.中性粒细胞减少症可以根据中性粒细胞数(白细胞总数X中性粒细胞百分数)的变化和感染的相对危险性予以分类:轻型(1000~1500/μl),中型的(500~1000/μl),重型(<500/μl).由于中性白细胞造血功能受损所致的急性重症中性白细胞减少症常可危及生命(参见第151节).中性粒细胞减少症是血循环池中性多形核细胞(PMN)绝对值<1.5×109 /L(儿童期),或<1.0×109 /L(婴儿期)时所出现的一组综合征。

一般当pmN<1×109 /L时机体易感性增高;PMN<0.5×109 /L 易患严重感染性疾病,称粒细胞缺乏症;PMN<0.1×109 /L则可导致致死性感染。

按其原因,可分为原发性和获得性两类,前者多与先天遗传因素有关;后者多为药物、理化因素及感染所诱发,小儿所见病例多属此类。

病因学/粒细胞减少症编辑粒细胞减少症图册中性粒细胞利用过快和生成受损,常可发生急性中性粒细胞减少症(可在几天内发生).中性白细胞生成减少或脾脏过度阻留中性粒细胞常引起慢性中性粒细胞减少症(可持续数月或数年).中性粒细胞减少症可分为继发性(外来病因作用于骨髓髓系细胞)和髓系祖细胞内在缺陷性所致两类引起中性粒细胞减少的病因很多,根据各种原因作用部位的不同,可归纳为如下3个方面:1.作用于骨髓(1)骨髓损伤:①药物:包括细胞毒和非细胞毒药物;②放射线;③化学物质:如苯、DDT、二硝基苯酚、砷酸、铋、一氧化氮等;④某些先天性和遗传性中性粒细胞减少:如Kostmann综合征、伴先天性白细胞缺乏的网状发育不全、伴粒细胞生成异常的中性粒细胞减少等;⑤免疫性疾患:如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等;⑥感染:细菌性感染,如伤寒、副伤寒、布鲁菌病、粟粒性结核;病毒感染,如肝炎、艾滋病等;⑦血液病:如骨髓转移瘤、骨髓纤维化、淋巴瘤、白细胞减少的白血病、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤、恶性组织细胞增生症等。

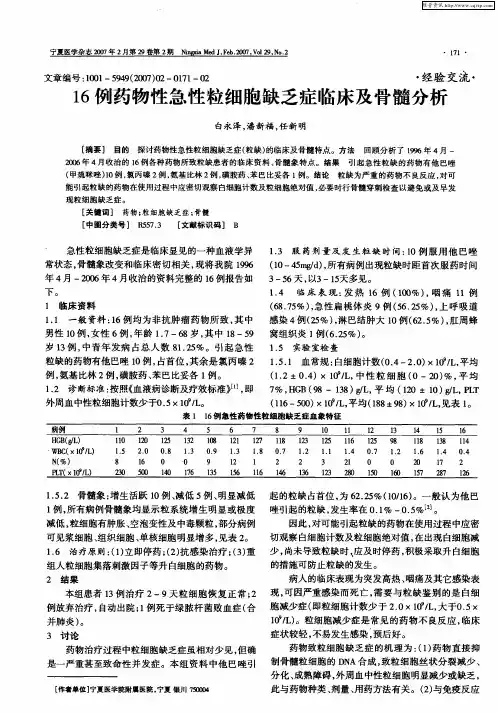

1例对乙酰氨基酚导致的严重粒细胞缺乏症病例分析刘秀书【摘要】目的:分析并探讨本院1例对乙酰氨基酚导致的严重粒细胞缺乏症、血小板和白细胞降低发生的原因,为临床用药提供参考.方法:报道1例对乙酰氨基酚导致严重粒细胞缺乏症,同时对对乙酰氨基酚不良反应的文献进行分析,通过临床表现和文献分析推测其不良反应发生的原因.结果:对乙酰氨基酚导致严重粒细胞缺乏症、血小板和白细胞降低的可能性比较大.结论:对乙酰氨基酚引起药源性粒细胞缺乏、血小板、白细胞降低发生概率小,但因其是非处方药物,应用率高,应引起临床药师、医师及患者警惕,为临床提供合理的用药方案,最大程度地保障患者的用药安全.【期刊名称】《天津药学》【年(卷),期】2017(029)003【总页数】3页(P25-26,74)【关键词】对乙酰氨基酚;粒细胞缺乏;血小板降低;白细胞降低;不良反应【作者】刘秀书【作者单位】天津中医药大学第二附属医院,天津 300150【正文语种】中文【中图分类】R969.31.1 病史资料患者,女,35岁,已婚,主因“发热2 d”由急诊以“发热待查、粒细胞缺乏”步行收入本院。

入院前患者无明显诱因出现发热,最高体温达38.7 ℃,伴咳嗽、寒战、乏力、头痛,自服复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)(生产厂家:拜耳医药保健有限公司;生产批号1501056;给药剂量为2次/d,2片/次)和氨酚咖匹林片(生产厂家:天津力生制药股份有限公司;生产批号1606059;给药剂量为1次/d,2片/次)。

入院当日在急诊查血常规示:白细胞计数0.46×10-9/L、红细胞3.30×10-12/L、血红蛋白104 g/L、血小板计数65×10-9/L、血小板压积0.06%、中性粒细胞0.28×10-9/L、淋巴细胞数0.16×10-9/L、嗜酸性粒细胞比率0.00%、单核细胞数0.02×10-9/L、嗜酸性粒细胞0.00×10-9/L、平均血小板体积9.3 fL、红细胞压积30.0%。

急性粒细胞缺乏症临床路径

(2017年版)

一、标准住院流程

(一)适用对象。

外周血中性粒细胞绝对值低于0.5*109/L的患者。

(二)诊断依据。

《血液病诊断及疗效标准》第三版张之南沈悌主编。

《血液病学》第二版张之南、郝玉书、赵永强、王建祥主编。

具体为:

1.中性粒细胞缺乏:外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L或预计48 h后ANC<0.5×109/L;严重中性粒细胞缺乏:ANC<0.1×109/L。

2.可伴有或不伴有发热:口腔温度单次测定≥38.3 °

C(腋温≥38.0 °C)或≥38.0 °C(腋温≥37.7 °C)持续超过1h。

3.可伴有或不伴有感染临床表现/体征:咳嗽/咳痰、腹痛/腹泻、尿频/尿痛等呼吸、消化、泌尿系统感染。

(三)进入路径标准。

1.粒细胞缺乏症同时伴发热、感染患者应立即住院并参照相关指南给予经验性抗感染治疗。

2.粒细胞缺乏症同时合并两系/全血细胞减少患者不进入本路径;

3.粒细胞缺乏症患者应详细询问病史和体检,追问既往病史、家族史、毒物、药物接触史;

(1)有已确诊非血液系统肿瘤患者并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;

(2)有已明确自身免疫性疾病患者并接受免疫抑制剂治疗后出现本症不进入本路径;

(3)有已明确血液系统恶性肿瘤并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;

(四)标准住院日。

1.粒细胞缺乏症伴发热患者平均住院日应参照粒细胞缺乏伴发热相关治疗指南的临床治疗时间;

2.粒细胞缺乏症初治患者自入院至确诊时间应3~14天,确诊后住院治疗时间应参照不同疾病治疗需要决定。

(五)病史询问和住院期间的检查项目。

1.询问病史和体格检查:包括详细询问本次疾病发作史、有无诱因及伴随症状;既往病史,毒物、药物、射线接触史;既往是否曾有粒细胞缺乏的发作以及规律性,发作年龄及家族史以除外遗传性中性粒细胞缺乏症。

体格检查有无感染相关阳性体征。

2.必需的检查项目:

(1)常规检查:全血细胞计数+白细胞分类;尿常规;便常规+潜血;空腹血糖、肝肾功能、电解质;凝血功能检查;外周血淋巴细胞免疫表型测定;外周血淋巴细胞亚群分析。

(2)免疫学检查:免疫全套检查(ESR、C反应蛋白、LDH、血β2微球蛋白、免疫球蛋白定量、抗核抗体、ENA抗体谱、ANCA、循环免疫复合物、补体、抗dsDNA、抗SS抗体、抗链O、类风湿因子);外周血LGL检测;外周血CD55/CD59检测;细胞因子;甲状腺功能。

(3)肿瘤全项;乙肝、丙肝检查;HIV、梅毒血清学检测;CMV、EBV、HSV病毒血清学检测。

(4)其他生化检查:血清铁蛋白+铁代谢四项;血清叶酸+维生素B12。

(5)骨髓检查:骨髓涂片分类计数,N-ALP,有核红细胞PAS 染色+铁染色+小巨核酶标;骨髓活检;染色体核型;流式细胞仪检测。

(6)伴发热患者的病原学检查;全血细胞细菌、真菌培养;痰/中段尿/粪细菌、真菌培养; 咽/牙龈/肛周拭子;T-Spot;结核抗体;外斐、肥达试验;支原体抗体;流行性出血热抗体等;有相应热型及病原接触史,应进行厚血涂片查找疟原虫。

(7)肾上腺素试验:根据患者身体状况决定。

(8)其他检查:心电图;X线胸片/CT;浅表淋巴结、腹部B超+泌尿系B超;

3.根据患者病情进行的检查项目

根据必需的检查项目结果回报,做进一步检测如患者考虑骨髓增生异常综合征应进行基因突变检测等。

(六)诊疗方案的选择。

1.粒细胞缺乏症是一种“症”而非单一疾病,故治疗方案的选择应根据诊断明确后的疾病进行。

2.在诊断明确前,应根据患者具体病情对症处置,如患者合并发热则应根据相关指南给予经验性抗感染治疗等。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1.粒细胞缺乏伴发热患者的抗菌药物使用参照相关指南。

2.粒细胞缺乏症患者无发热但已出现咳嗽/咳痰、腹痛/腹泻、尿频/尿痛等呼吸、消化、泌尿系统感染症状/体征,也应在积极查找病原微生物的同时给予经验性抗感染治疗。

(八)出院标准。

1.感染性/药物性粒细胞缺乏症:中性粒细胞绝对值恢复正常且感染基本控制。

2.其它疾病所致粒细胞缺乏症应按相应疾病临床路径

进行。

(九)变异及原因分析。

1.治疗反应不稳定,中性粒细胞数值波动较大。

2.粒缺伴发热患者出现严重并发症:心功能衰竭、呼吸

衰竭、肾功能衰竭等。

二、临床路径表单

适用对象:第一诊断__粒细胞缺乏症并且无发热___(ICD-10:);

患者姓名性别年龄门诊号住院号

住院日期年月日出院日期年月日标准住院日天

时间住院第1天住院第2天住院第3-14天出院日

诊疗工作□询问病史并体格

检查

□完成病例书写

□开化验单

□患者家属签署骨

穿同意书

□上级医师查房及

病情评估

□对症支持治疗

□病情告知

□上级医师查房

□完成入院检查

□骨髓穿刺术+骨髓

活检术

□继续对症支持治疗

□完成上级医师查房

记录等病历书写

□向患者/家属交待

病情及注意事项

□上级医师查房

□复查血常规+白细胞

分类

□观察白细胞及粒细胞

的变化

□根据体检、骨髓检查

结果和既往资料,进

行鉴别诊断和确定诊

断

□根据检查结果进行鉴

别诊断,判断是否合

并其他疾病

□完成病程记录

□诊断明确的患者进行

相应治疗

□上级医师查房,进行评

估,确定有无并发症,

明确是否出院

□完成出院记录、病案首

页、出院证明书等

□向患者交待出院后的注

意事项,如返院复诊的

时间、地点,发生紧急

情况时的处理。