最新人教版六年级语文下册第10课《古诗三首》精品教案

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:10

备课素材托物言志诗的鉴赏知识储备1、概念:托物言志诗是一种以客观世界中的具体事物如景物、器物、动物或植物等为描写对象,抒发作者思想感情,寄寓作者襟怀抱负等为主要内容的诗歌。

它将作者的写作目的以及所要表达的思想感情寄寓在物的描写中。

2、特点:内容上——以某一物为描写对象,抓住其某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹,追求“形似”。

思想上——往往是托物言志,由物到人,由实到虚,写出精神品格,追求“神似”。

描其形,求形似;融入理,求神似。

形神兼备,不即不离。

情感——或发其志士之悲、君国之忧,或写其怀才不遇的感受。

常用表现手法——托物言志、寄情于物、借物喻人、比喻、象征、拟人、对比、比兴、联想和想像等。

3、分类(1)描摹情态类这类咏物诗只是对物象情态进行生动的描摹,从而抒发作者对物象的喜爱之情。

如骆宾王的《咏鹅》:“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

”贺知章《咏柳》:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”(2)托物言志类这类咏物诗表面上看好像写的都是具体的物象,仔细品味就会发现,作者是运用象征手法通过写具体的“物”,表达自己内心的志向与抱负。

让我们先看看白居易的《白云泉》:天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

本诗抒情主人公是一个胸怀淡泊、精神闲适、渴望摆脱俗务,具有出世归隐思想的仕人。

课后作业基础积累大巩固1.根据语境,给加点字选择正确的读音。

(1)一群小燕.(yān yàn)子飞过燕.(yān yàn)山山脉,飞向梦想起航的地方。

(2)战士们锻炼起劲.(jìn jìng)头十足,将一定是一支劲.(jìn jìng)旅。

2.比一比,组成词语。

络()捶()凿()焚()洛()锤()函()烫()3.给下面的诗句选择正确的修辞手法。

A.拟人B.比喻C.夸张D.排比(1)大漠沙如雪,燕山月似钩。

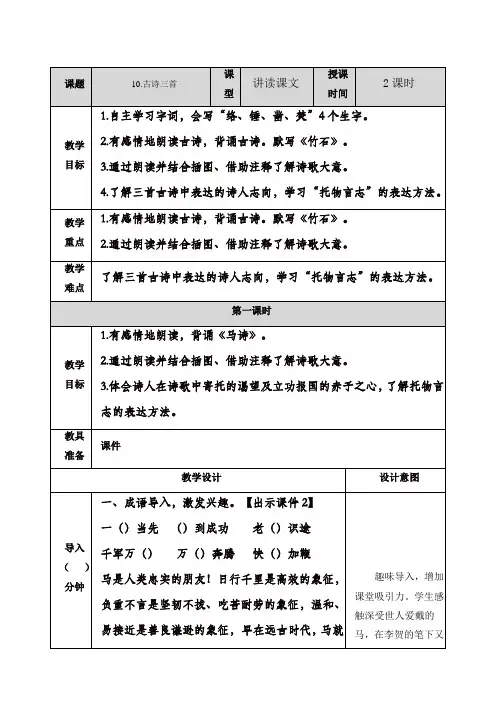

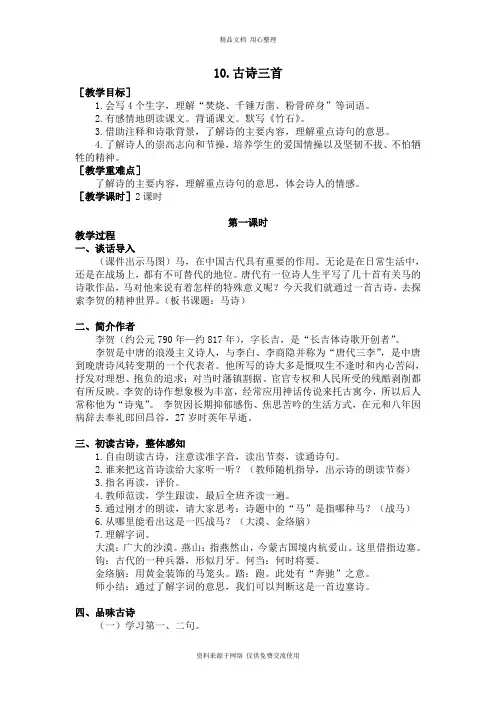

10.古诗三首[教学目标]1.会写4个生字,理解“焚烧、千锤万凿、粉骨碎身”等词语。

2.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《竹石》。

3.借助注释和诗歌背景,了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思。

4.了解诗人的崇高志向和节操,培养学生的爱国情操以及坚韧不拔、不怕牺牲的精神。

[教学重难点]了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思,体会诗人的情感。

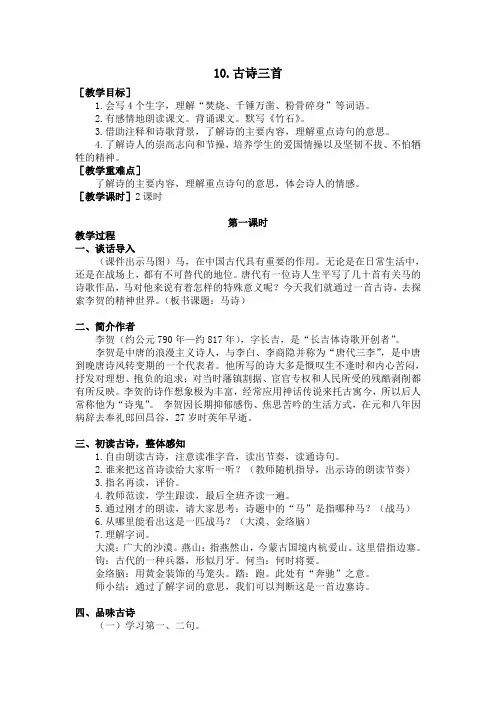

[教学课时]2课时第一课时教学过程一、谈话导入(课件出示马图)马,在中国古代具有重要的作用。

无论是在日常生活中,还是在战场上,都有不可替代的地位。

唐代有一位诗人生平写了几十首有关马的诗歌作品,马对他来说有着怎样的特殊意义呢?今天我们就通过一首古诗,去探索李贺的精神世界。

(板书课题:马诗)二、简介作者李贺(约公元790年—约817年),字长吉,是“长吉体诗歌开创者”。

李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐并称为“唐代三李”,是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。

他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。

李贺的诗作想象极为丰富,经常应用神话传说来托古寓今,所以后人常称他为“诗鬼”。

李贺因长期抑郁感伤、焦思苦吟的生活方式,在元和八年因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁时英年早逝。

三、初读古诗,整体感知1.自由朗读古诗,注意读准字音,读出节奏,读通诗句。

2.谁来把这首诗读给大家听一听?(教师随机指导,出示诗的朗读节奏)3.指名再读,评价。

4.教师范读,学生跟读,最后全班齐读一遍。

5.通过刚才的朗读,请大家思考:诗题中的“马”是指哪种马?(战马)6.从哪里能看出这是一匹战马?(大漠、金络脑)7.理解字词。

大漠:广大的沙漠。

燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

这里借指边塞。

钩:古代的一种兵器,形似月牙。

何当:何时将要。

金络脑:用黄金装饰的马笼头。

踏:跑。

此处有“奔驰”之意。

师小结:通过了解字词的意思,我们可以判断这是一首边塞诗。

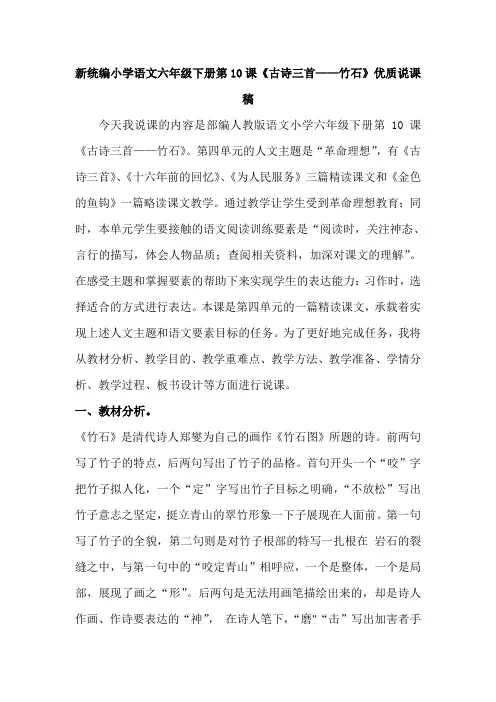

新统编小学语文六年级下册第10课《古诗三首——竹石》优质说课稿今天我说课的内容是部编人教版语文小学六年级下册第10课《古诗三首——竹石》。

第四单元的人文主题是“革命理想”,有《古诗三首》、《十六年前的回忆》、《为人民服务》三篇精读课文和《金色的鱼钩》一篇略读课文教学。

通过教学让学生受到革命理想教育;同时,本单元学生要接触的语文阅读训练要素是“阅读时,关注神态、言行的描写,体会人物品质;查阅相关资料,加深对课文的理解”。

在感受主题和掌握要素的帮助下来实现学生的表达能力:习作时,选择适合的方式进行表达。

本课是第四单元的一篇精读课文,承载着实现上述人文主题和语文要素目标的任务。

为了更好地完成任务,我将从教材分析、教学目的、教学重难点、教学方法、教学准备、学情分析、教学过程、板书设计等方面进行说课。

一、教材分析。

《竹石》是清代诗人郑燮为自己的画作《竹石图》所题的诗。

前两句写了竹子的特点,后两句写出了竹子的品格。

首句开头一个“咬”字把竹子拟人化,一个“定”字写出竹子目标之明确,“不放松”写出竹子意志之坚定,挺立青山的翠竹形象一下子展现在人面前。

第一句写了竹子的全貌,第二句则是对竹子根部的特写一扎根在岩石的裂缝之中,与第一句中的“咬定青山”相呼应,一个是整体,一个是局部,展现了画之“形”。

后两句是无法用画笔描绘出来的,却是诗人作画、作诗要表达的“神”,在诗人笔下,“磨"“击”写出加害者手段之残忍,“千”和“万”突出加害者用心之险恶,大有不达目的不罢休之势。

但在“千磨万击”之下“还坚劲”。

一个“还”字,赞美之情顿出。

“东西南北风”写的不仅是风向的不同,还有季节的变换。

无论风从哪个方向吹,无论季节怎样变换,竹子都做然挺立,坚韧刚劲。

“任”写出了竹姿态之豪迈,“尔”字透出对东西南北风的蔑视。

本诗托物言志。

诗中的竹其实是诗人高尚人格的写照,诗人借竹子坚韧的做气,表达自己的刚正不阿、铁骨铮铮。

二、说教学目标。

第10课古诗三首

第一课时

第二课时

资料链接

郑燮吟诗讽才子

“乌纱掷去不为官”的郑板桥,曾遇到过一帮秀才宴饮赋诗,他也挤进去看热闹。

这帮并无真才实学的酸儒,个个喝得醉意酩酊,各自长吟短咏,卖弄风骚。

蹲在墙角的郑板桥听了他们的大作后,觉得俗不可耐,禁不住流露出鄙夷的表情。

一个秀才见他衣衫褴褛,相貌也平平常常,便没好气地问道:“你也懂诗吗?”板桥答:“略知一二。

”那秀才便叫板桥吟一首,并指明以炉子上的水壶为题。

板桥略一思索便高声吟道:

嘴尖肚大柄儿高,

才止饥寒便自豪。

量小不能容大物,

二三寸水起波涛。

众秀才一听诗有所讽,但又写得贴切隐晦,只好忍住气问姓名。

板桥通了姓名,秀才们目瞪口呆,原来蜚声南北的郑三绝就在眼前,个个流露出敬慕的神色。

教学反思

《古诗三首》中编选的三首古诗都是咏物诗,虽然所写年代不同,所咏之物不一,所走之道亦不同,但是都有一个共同的写作手法——托物言志。

这是咏物诗的通用法则。

六年级已经具备一定的诗歌学习的知识,因此在集体交流前,我主要设计了四个层次的问题,将其核心内容嵌入四个表格,帮助学生快速抓住诗歌的内容,领会诗歌的写作手法以及所传达出的诗人的人生志向。

两节课都以学生自学研讨为主,集体交流和教师补充为辅,更好地帮助学生自主地学习,让学生成为学习的主人翁。

在这样的课堂里,我只是学习活动的组织者和参与者,而绝非指导者和主导者。

但是,我对学生所要交流的内容能做到心中有数,在学生出现一边倒走弯路时及时引导,力挽狂澜,起到了良好的效果。

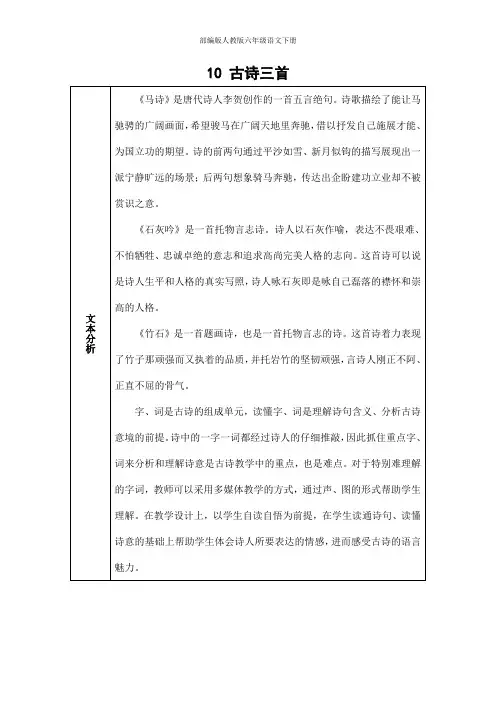

10古诗三首文本分析《马诗》是唐代诗人李贺创作的一首五言绝句。

诗歌描绘了能让马驰骋的广阔画面,希望骏马在广阔天地里奔驰,借以抒发自己施展才能、为国立功的期望。

诗的前两句通过平沙如雪、新月似钩的描写展现出一派宁静旷远的场景;后两句想象骑马奔驰,传达出企盼建功立业却不被赏识之意。

《石灰吟》是一首托物言志诗。

诗人以石灰作喻,表达不畏艰难、不怕牺牲、忠诚卓绝的意志和追求高尚完美人格的志向。

这首诗可以说是诗人生平和人格的真实写照,诗人咏石灰即是咏自己磊落的襟怀和崇高的人格。

《竹石》是一首题画诗,也是一首托物言志的诗。

这首诗着力表现了竹子那顽强而又执着的品质,并托岩竹的坚韧顽强,言诗人刚正不阿、正直不屈的骨气。

字、词是古诗的组成单元,读懂字、词是理解诗句含义、分析古诗意境的前提。

诗中的一字一词都经过诗人的仔细推敲,因此抓住重点字、词来分析和理解诗意是古诗教学中的重点,也是难点。

对于特别难理解的字词,教师可以采用多媒体教学的方式,通过声、图的形式帮助学生理解。

在教学设计上,以学生自读自悟为前提,在学生读通诗句、读懂诗意的基础上帮助学生体会诗人所要表达的情感,进而感受古诗的语言魅力。

教学目标 1.会写4个生字,结合注释理解诗中的重点字词。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,默写《竹石》。

3.理解古诗内容,分析每首诗中所描写事物的特点,体会古诗表达的诗人的崇高志向和品质。

4.揣摩诗歌语言,学习托物言志的写法。

教学重点读中感悟,感受古诗所描写的事物的特点,体会古诗表达的诗人的崇高志向和品质。

教学难点揣摩诗歌语言,了解托物言志写法的特点,感受古诗的韵律美。

课时安排2课时1.会写“络、锤、凿、焚”4个生字。

2.正确、流利、有感情地朗读三首古诗。

借助注释理解字词,疏通诗歌《马诗》大意。

3.体会《马诗》中表达出来的诗人的志向,初步了解托物言志的写法。

1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

2.理解《马诗》的诗意,感受古诗中所写的马的特点,体会古诗中表达出来的诗人的志向。

10.古诗三首[教学目标]1.会写4个生字,理解“焚烧、千锤万凿、粉骨碎身”等词语。

2.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《竹石》。

3.借助注释和诗歌背景,了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思。

4.了解诗人的崇高志向和节操,培养学生的爱国情操以及坚韧不拔、不怕牺牲的精神。

[教学重难点]了解诗的主要内容,理解重点诗句的意思,体会诗人的情感。

[教学课时]2课时第一课时教学过程一、谈话导入(课件出示马图)马,在中国古代具有重要的作用。

无论是在日常生活中,还是在战场上,都有不可替代的地位。

唐代有一位诗人生平写了几十首有关马的诗歌作品,马对他来说有着怎样的特殊意义呢?今天我们就通过一首古诗,去探索李贺的精神世界。

(板书课题:马诗)二、简介作者李贺(约公元790年—约817年),字长吉,是“长吉体诗歌开创者”。

李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐并称为“唐代三李”,是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。

他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。

李贺的诗作想象极为丰富,经常应用神话传说来托古寓今,所以后人常称他为“诗鬼”。

李贺因长期抑郁感伤、焦思苦吟的生活方式,在元和八年因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁时英年早逝。

三、初读古诗,整体感知1.自由朗读古诗,注意读准字音,读出节奏,读通诗句。

2.谁来把这首诗读给大家听一听?(教师随机指导,出示诗的朗读节奏)3.指名再读,评价。

4.教师范读,学生跟读,最后全班齐读一遍。

5.通过刚才的朗读,请大家思考:诗题中的“马”是指哪种马?(战马)6.从哪里能看出这是一匹战马?(大漠、金络脑)7.理解字词。

大漠:广大的沙漠。

燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

这里借指边塞。

钩:古代的一种兵器,形似月牙。

何当:何时将要。

金络脑:用黄金装饰的马笼头。

踏:跑。

此处有“奔驰”之意。

师小结:通过了解字词的意思,我们可以判断这是一首边塞诗。

六年级下册语文10古诗三首公开课一等奖教案设计六年级下册语文10古诗三首教案第1 篇教学目标:1.会认3个字,会写5个字,其中重点认识“魂”字,重点指导书写“魂”字,注意左右结构的字是左窄右宽。

正确读写“牧童、遥指”词语,并注意“遥指”的“遥”。

2.背诵课文,并会默写。

3.培养孩子对中国传统节日文化的热爱。

教学重点:背诵课文,借助注释理解诗句的意思。

教学难点:这首诗写了哪个传统节日?写出了什么样的节日情景?教学准备:课件教学时数:1课时教学过程:一、创设情景,激发兴趣。

教师:播放课件(课文配套光盘中的图片+民乐《春天》)教师朗读《清明》。

并请学生评价这首诗哪些字词用得好。

学生:欣赏图片、音乐及教师朗读,思考并回答问题。

教师:小结,多媒体展示课文对本诗的评价。

“纷纷”(“纷纷”一词正是《清明》绝句中的“诗眼”,那么何谓“诗眼”?)比较:纷纷之雪──大纷纷之雨──细揭示了诗歌形象春雨的特色比较:春雨:“天街小雨润如酥”、夏雨:“如倾如注”秋雨:“淅淅沥沥”【设计意图:揭示了春雨独特境界:春雨寒冷,侵袭了开发的花朵,春雨迷蒙,象烟雾般笼罩着柳树。

“纷纷”所体现的正是这样一个凄迷而又美丽的境界。

通过对“纷纷”这个词语的品味,领会了诗歌所描绘的“景”:春雨的特点与境界。

“纷纷”还形容了行人的心情,凄迷纷乱的心情,由何而来。

】“行人”“断魂”:通过品味这两个词语,作者体会了诗歌的“情”:清明时节,应当是家人团聚,悼念已逝亲人之际,可自己却孤身行路,不免触景伤怀,又加上细雨纷纷,更增加了愁绪。

【设计意图:通过品味“纷纷”、“行人”“断魂”,我们体会了诗歌寓情于景,情景交融的艺术境界。

quot;这正是我国古典诗歌中寓情于景,情景交融的一种境界。

】学生齐读:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魄。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

二、默读古诗,学习生字多媒体出示“欲、魂、借、酒、牧”5个生字,老师讲解“欲”字与“浴”区别来记,“酒”和“洒”区别来记。

人教部编版六年级语文下册5《鲁滨逊漂流记》整本书阅读(教学设计)一、教学目标1. 知识与技能:了解《鲁滨逊漂流记》的作者、作品背景及主要情节。

掌握作品中的生字、生词,并能正确运用。

学会分析作品中的人物形象,理解鲁滨逊勇敢、智慧、坚韧的品质。

2. 过程与方法:通过阅读、讨论、写作等方式,提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力。

培养学生独立思考、合作交流的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生面对困难时勇敢、乐观、积极向上的态度。

二、教学内容1. 作者及作品背景介绍。

2. 《鲁滨逊漂流记》主要情节梳理。

3. 人物形象分析:鲁滨逊、星期五等。

4. 作品主题探讨:生存、智慧、勇气、坚韧等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:理解《鲁滨逊漂流记》的主要情节,分析人物形象。

掌握作品中的生字、生词,并能正确运用。

体会作品所传达的勇敢、智慧、坚韧的品质。

2. 教学难点:对作品主题的深入探讨和理解。

引导学生从作品中汲取面对困难时的勇气和智慧。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、PPT课件、黑板。

2. 学具:《鲁滨逊漂流记》原著、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:介绍作者及作品背景,激发学生阅读兴趣。

2. 精读:引导学生细读《鲁滨逊漂流记》,梳理主要情节,分析人物形象。

3. 讨论与交流:分组讨论作品中的主题,分享阅读心得。

4. 写作:让学生选取一个自己喜欢的情节,进行仿写或创作。

六、板书设计1. 《鲁滨逊漂流记》整本书阅读2. 内容:作者及作品背景主要情节人物形象分析作品主题探讨七、作业设计1. 阅读原著,完成读书笔记。

2. 选择一个自己喜欢的情节,进行仿写或创作。

3. 思考并回答:鲁滨逊在漂流过程中遇到了哪些困难?他是如何克服这些困难的?八、课后反思1. 教学过程中,是否充分调动了学生的阅读兴趣?2. 学生对作品的理解程度如何?是否达到了教学目标?3. 教学方法是否恰当?是否有助于提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力?4. 作业设计是否合理?是否有助于巩固学生的阅读成果?重点关注的细节:人物形象分析人物形象分析是《鲁滨逊漂流记》整本书阅读教学的重点。

板块教案10古诗三首教学目标1.会写“络、锤”等4个字。

2.能借助注释,理解诗句的意思。

3.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《竹石》。

4.能联系诗人的生平资料,体会诗人的精神品质和远大志向。

教学重难点能联系诗人的生平资料,体会诗人的精神品质和远大志向。

课前准备教师准备:1.制作多媒体课件;准备类文《马诗》(其四)。

2.搜集相关背景资料。

3.准备“石灰”实物。

学生准备:1.预习生字词,朗读课文。

2.搜集诗人的相关资料。

课时安排2课时。

第一课时课时目标1.学习《马诗》和《石灰吟》,会写4个字,有感情地朗读古诗。

2.了解《马诗》大意,感受诗人的豪情壮志和渴望立功报国的赤子之心。

3.了解《石灰吟》大意,体会作者的人生志向和高尚情操。

教学过程板块一创设情境,导入新课活动1图片导入,激发兴趣1.导入:(出示马的图片)同学们,看!这是什么?你们都知道有关马的哪些知识呢?那你们喜欢马吗?是啊,不但同学们喜欢马,古代诗人也很喜欢马,他们通过不同的方式歌咏马,赞美马。

在众多歌咏马的名篇中,有一首诗独树一帜,千古流传,表达了许多人的共同愿望。

(出示石灰的实物)同学们见过石灰吗?说一说你对石灰的了解。

2.揭题:马、石灰,这两个完全不同的事物,在诗人的笔下会有什么共同的特点呢?今天,我们来学习《古诗三首》中的前两首诗,一首描写马,一首描写石灰,看一看诗人赋予了它们怎样的特点。

(板书课题)活动2借助资料,了解作者1.引导学生结合课前搜集的资料说说对李贺、于谦的了解。

教师作适当补充。

课件展示:李贺(790—816),字长吉,是“长吉体”诗歌开创者。

唐代河南福昌(今河南宜阳县)人。

有《雁门太守行》《李凭箜篌引》等名篇。

著有《昌谷集》。

他生不逢时,又不愿媚俗取宠,因而饱受世事的嘲弄。

这种情绪直接影响了他的性格,融进了诗作,使他的诗平添了一层冷艳神秘的色彩,因而人们称他为“诗鬼”,与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维齐名。

李贺所处贞元、元和之际,正是他不得志之时。

人教部编版六年级语文下册第10课《古诗三首》大单元教案教学目标1. 知识与技能:学生能够正确、流利、有感情地朗读并背诵《古诗三首》。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探究,学生能够理解并掌握古典诗词鉴赏的基本方法。

3. 情感态度与价值观:学生能够感受古诗词的韵律美,培养对古典文化的尊重和热爱。

教学内容- 《古诗三首》文本阅读与解析。

- 古诗词背景知识介绍。

- 诗词鉴赏方法指导。

- 诗词朗诵与表达训练。

教学重点与难点重点:学生能够理解并背诵《古诗三首》,掌握古典诗词鉴赏的基本方法。

难点:学生能够深入理解古诗词的意境,感受古人的情感与哲理。

教具与学具准备- 多媒体设备(用于展示古诗词背景资料、图片等)。

- 《古诗三首》文本打印稿。

- 画纸、彩笔(用于诗词意境绘画活动)。

教学过程1. 导入新课:利用多媒体展示古诗词的美丽画面,激发学生兴趣。

2. 自主学习:学生自主阅读《古诗三首》,并标记生词、难句。

3. 合作探究:学生分组讨论,分享对诗词的理解与感受。

4. 教师讲解:深入讲解古诗词的背景、作者、意境及表达技巧。

5. 朗诵训练:学生分组练习朗诵,体会诗词的韵律美。

6. 创意表达:学生通过绘画或其他形式表达对诗词意境的理解。

7. 总结反馈:学生总结学习收获,教师提供反馈与指导。

板书设计- 诗词标题与作者。

- 诗词的背景及意境。

- 鉴赏方法的要点。

- 课堂活动安排。

作业设计- 背诵《古诗三首》。

- 写一篇关于自己最喜欢的一首诗的感悟。

- 搜集并分享其他古诗词,准备下次课堂交流。

课后反思- 学生对古诗词的兴趣与参与度。

- 教学方法的有效性,如合作探究、创意表达等。

- 学生对诗词意境的理解程度及表达能力的提升。

- 教学过程中遇到的挑战及改进措施。

通过本教案的实施,旨在使学生不仅学会《古诗三首》,而且能够掌握鉴赏古诗词的方法,培养对古典文化的热爱与尊重,提升语文素养。

重点关注的细节:教学过程教学过程是教案中的核心部分,它直接关系到教学目标能否实现,教学内容能否有效传授,以及学生的学习效果。

10.古诗三首【教学目标】1.会写“络、锤”等4个字。

2.有感情地朗读、背诵这三首古诗。

默写《竹石》。

3.借助注释,理解诗句的意思。

了解三首古诗分别表达了诗人怎样的志向,表达的方法有什么共同特点。

【教学重难点】理解诗句的含义,背诵古诗,体会诗人抒发的情感。

【教学课时】3课时【教学过程】第一课时◆课时目标1.学习《马诗》,读准“燕”字的读音,会写“络”字,有感情地朗读古诗。

2.了解古诗大意,并在此基础上背诵古诗;感受诗人的豪情壮志和渴望立功报国的志向。

3.以《马诗》为例,掌握学习古诗的方法。

一、视频导入,激发兴趣1.同学们,看!这些马漂亮吧,神气吧?你们都知道哪些有关马的知识呢?(播放视频)2.原来古代人也很喜欢马,他们通过不同的方式歌咏马,赞美马。

其中在众多歌咏马的名篇中,有一首诗独树一帜,千古流传,表达了许多人的共同愿望,你们想知道是哪首诗吗?今天,我们就来一起学习第一首古诗《马诗》。

(板书课题:马诗)3.了解作者,感知背景作者简介:李贺(约790—约816),字长吉,唐代诗人。

我国文学史上颇享盛誉的浪漫主义诗人。

有“诗鬼”之称。

主要作品有:《雁门太守行》《李凭箜篌引》《马诗二十三首》。

写作背景:作者所处的贞元、元和之际,正是作者不得志之时。

而“燕山”一带又是藩镇割据、战乱频繁的地方。

本诗正是当时所写的。

二、初读古诗,读出节奏1.自由朗读《马诗》,读准字音,读通诗句。

2.再读古诗,注意节奏,读流利。

3.教师范读,明确停顿。

(1)教师范读,学生标注停顿。

(2)指名学生读,交流停顿。

课件出示:马诗大漠/沙如雪,燕山/月似钩。

何当/金络脑,快走/踏清秋。

4.书写指导:(“络”字左窄右宽。

“各”第一撇较短,横撇和捺宜伸展。

)5.学生齐读古诗。

三、再读古诗,理解大意1.回顾学习古诗的方法。

一看诗题明对象,二看作者知背景,三看诗文解大意,四看资料悟诗情,插图注释也要看,反复诵读入诗境。

2.借助课文注释,同桌相互交流古诗大意。

第4单元10 古诗三首【教学目标】1.知识与能力(1)会认会写本课的生字,生字要结合易混字多读多写。

(2)能够正确、流利地朗读古诗,背诵古诗。

(3)熟读课文,理解诗句的含义,体会作者的情感。

2.过程与方法读好诗句,整体把握,诵读赏析,领悟情感,拓展延伸。

3.情感与价值通过朗读感受诗人的豪情壮志和渴望立志报国的赤子之心。

【教学重点】能够正确、流利地朗读古诗,背诵古诗。

【教学难点】整体把握,诵读赏析,感受诗人的情感。

【教学准备】课前查阅一下关于这三位诗人的资料——他们生活时代的情况,他们写的其他豪情壮志、立志报国的诗篇等。

【课时安排】3课时第一课时教学过程教师批注一、导入新课1.同学们,我国是个文明古国,有着五千年的悠久历史和灿烂的文化。

其中诗歌就是我国文化宝库中一颗璀璨的明珠。

读诗可以使人灵秀,读诗可以陶冶我们的情操。

同学们学过很多古诗,谁愿意来展示一下?今天老师也带来了一首好诗。

(大屏幕出示:《马诗》)2.朗读指导。

(1)自由读古诗。

(2)指名读古诗。

(教师点评)(3)齐读古诗。

(古诗不仅要读得准确、读得响亮,还要读出韵味)(4)学生用“/”划分朗读节奏。

(5)听了大家的朗读,老师也忍不住想读这首诗了。

(教师范读,学生再齐读)3.同学们,你们知道这是谁的作品吗?(李贺)有谁了解李贺吗?4.简介作者。

(课件展示)5.自学古诗。

二、自读古诗,分析古诗1.学生自学古诗,出示学习要求。

2.(生合作学习,师巡视指导)很多同学都有很好的学习习惯,能在书上批注,古人就说过“不动笔墨不读书”。

3.汇报交流,告诉大家你读懂了哪些内容。

4.讲读第一、二句。

(1)解词。

大漠:广阔无边的沙漠。

燕山:指燕然山,今蒙古国境内杭爱山。

钩:古代的一种兵器,形似月牙。

(2)指导朗读。

(3)学习“燕、钩”。

燕:多音字,本课读yān,指燕然山。

先查部首灬,再查12画,上中下结构。

钩(gōu):先查部首钅,再查4画,左右结构。

字义:用来悬挂或探取东西的器具,形状弯曲;形状像钩子的;汉字的一种笔画;用钩状物探取;一种缝纫法,用带钩的针编织。

小学语文六年级下册第十课《古诗三首》教案一、教材分析本节课程为语文六年级下册第十课《古诗三首》,分别是《登高》、《登高壮志凌云》、《梅花》。

本节课程重点是通过明确“登高”这一主题,了解中国诗歌的结构特点。

通过学习三首相关主题的古诗,教育学生树立远大的理想和信仰。

二、教学目标1、知识和能力(1)掌握三首古诗的基本词汇和结构;(2)理解、背诵三首古诗,正确朗读;(3)理解“登高”这一主题,了解中国诗歌的结构特点;(4)通过诗歌表达自己的感情。

2、过程和方法(1)导读引入,“怎样登上远处的高山?”的问题,引发小学生对诗歌的意境的探究;(2)在诵读中、理解诗歌的结构特点;(3)朗读诗词,感受诗歌美;(4)以“登高”为主题,讨论学生有效地表述自己的感情,激发学生写作热情。

3、情感态度(1)借助三首古诗,学生了解中国诗歌的良好品质和文化背景;(2)在文学的赏析中,学生表达自己情感,强化对诗歌的感悟。

三、教学设计1、启动情境老师在课前环节,利用诗歌背景或生活场景,让学生进入学习状态。

通过视频、图片等,与学生搭建情感桥梁,搭建词汇桥梁。

让学生在情境的营造下,沉浸于诗歌所表达的情感世界中。

2、导读引入老师利用问题、让学生思考与诗歌内容相关的事情,引导学生在思考中与学生共同探究登高这一主题,引导学生正确理解诗歌的结构和意境。

3、诗歌体验学习三首古诗《登高》、《登高壮志凌云》、《梅花》,并配以背景与唐诗宋词配合,帮助学生理解诗歌的结构特点。

并请学生找出诗歌中表达的主题、意涵以及语言的美感所在。

4、情感投射通过选择偏爱的古诗进行初稿、修改、展示。

借助对“登高”这一主题的理解,让学生通过诗歌表达自己的感受,加深对登高的认知。

5、课后推进让学生在家中,借助网络、移动设备等,搜索相关古诗或者课外文学作品。

通过一些类似的活动,让学生慢慢的懂得欣赏文学和谐的美感、认识诗歌各种文章。

四、教学重点和难点1、重点:识记古诗《登高》、《登高壮志凌云》、《梅花》,理解古诗所表现的内容和情感。