明清君主专制的加强教案2_历史_必修1_人教版[1]

- 格式:doc

- 大小:249.50 KB

- 文档页数:6

【小结】自秦始皇建立专制主义中央集权以后,历代王朝都设置丞相制度,参与军国大事的处理。

到了明代,延续了一千多年的宰相制度杯明太祖废除了,军国大权进一步集中到皇帝手中。

后来,明朝虽设置内阁,但内阁的职责只备顾问。

清朝虽设置军机处,但军国大臣也只是传达皇帝的旨意。

军机处的设置,标志着我国封建君主专制主义中央集权发展到顶峰。

民主制度难以形成,思想得到控制强化,封建制度正在走向它的衰落。

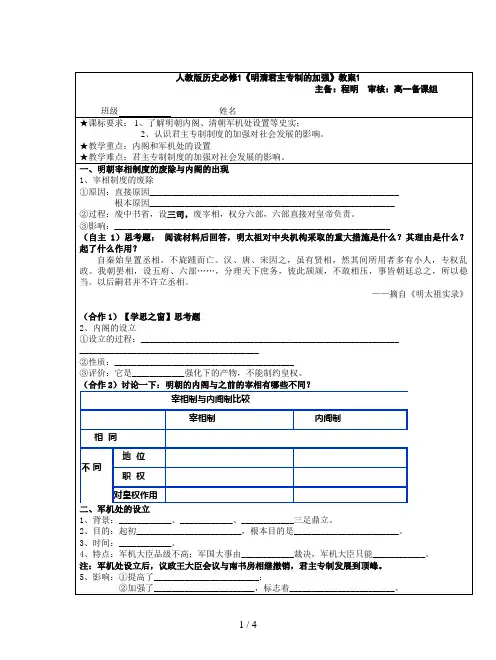

(自主1)思考题:阅读材料后回答,明太祖对中央机构采取的重大措施是什么?其理由是什么?起了什么作用?措施:废丞相,分散相权。

理由:“自秦始置丞相,不旋踵而亡”,“汉、唐、宋多有小人专权乱政”。

作用:加强了君主专制。

(自主2)本课测评明朝内阁是为减轻皇帝沉重的政务负担、为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是中央一级的行政权构或决策机构。

阁臣虽有替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权,但票拟是否被采纳最终还是取决于皇帝的批红。

因此,内阁的出现有利于加强皇权。

清朝军机处是处理全国军政大事的中央机构,皇帝选派满汉大臣入值军机处,只能“跪受笔录”皇帝对军政大事裁决,然后传达给中央各部,地方官员去执行。

军机处的设立,使清朝初期的议政王大臣会议(对皇权限制很大)实权尽失,军政大权完全集中于皇帝手中,君主专制达到顶峰。

合作1)【学思之窗】思考题阅读课文“学思之窗”P17,回答:◎你是否同意这位学者的观点?◎请你谈谈宰相制度的废除,究竟有何利弊?同意。

历史上宰相是皇帝的主要助手,其权力主要有两项:一是参谋最高决策权(决断权在皇帝),一是总领最高行政权。

因此,宰相参与国家大事的决策并执行,一方面起到辅佐皇帝治国的作用,一方面对皇权又具有制约作用。

废除宰相制度对加强皇权有利,对防止权臣专权有利;但废除宰相造成皇权过于集中,在“人治”的封建时代,当皇帝无能或不理朝政时就会造成皇权旁落,出现太监乱政(宦官专权),此其弊也。

(合作2)讨论一下:明朝的内阁与之前的宰相有哪些不同?变的总体趋势,并指出其影响。

第一单元第4课明清君主专制的加强教案新人教版必修1“宰相制度的废除”一目,首先交代明清君主专制加强的历史必然。

中国封建社会发展到明清已步入晚期,地主阶级的腐朽性以及封建生产关系和生产力的矛盾日益明显地暴露出来,封建社会的基础很不稳固。

因此,地主阶级迫切要求国家政权进一步加强封建专制的中央集权制度,以稳定和巩固封建统治。

然后叙述了明太祖加强君主专制所采取的三项因果递进的政体改革措施及影响。

明初沿袭的元朝在中央和地方上的官制中,当时问题最突出的是地方上的行省制度。

地方上行省权力过大,直接威胁中央,从而妨碍皇权的集中。

为此明太祖采取的举措就是废行省,设三司,集中地方权力于中央。

也由此引起统领中央各部的丞相职权扩大,相权与皇权的冲突愈发尖锐。

接着明太祖所采取的举措就是废丞相,权分六部,集中中央权力于皇帝。

六部直接对皇帝负责,全国的军政大权因此全部集中到皇帝手里,君主专制发展到新的高度。

“内阁的创立”一目,其实是明朝加强君主专制所采取的第三项举措。

在这一目中,叙述了明朝废宰相制后创内阁制的原因、过程及性质。

明太祖废除宰相制度后,导致皇帝负担加重,军国大事均由皇帝个人裁决,难免偏颇、草率。

明太祖采取的补救措施即设立内阁,作为侍从顾问。

不过,他仍事必躬亲,大学士很少能参决政务。

到明成祖时,阁臣获得参决机务的权力,内阁制正式确立。

至明宣宗时,阁臣又获得票拟权。

此后,内阁权力不断扩大,有些首辅甚至权压六部,俨然是个丞相。

尽管内阁权力日盛,但毕竟不同于宰相制。

宰相被制度赋予决策大权,地位十分巩固。

但内阁只是皇帝的侍从咨询机构,无决策权。

虽有内阁大学士大权在握的现象,但其权力并不来自于制度、职位,而来自最高统治者的个人支持与信任。

阁臣的升降和职权的大小,完全取决于皇帝的旨意。

一旦失宠,地位便一落千丈。

因此,内阁是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

尽管有人认为首辅即变相重设的宰相,但权力与前代已不可同日而语,阁权不同于相权,更谈不上制约皇权。

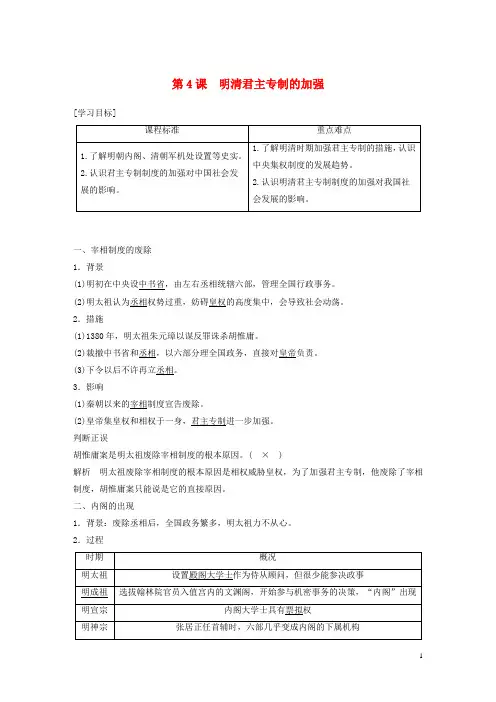

第4课明清君主专制的加强一、课程标准了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

二、教学目标〔知识与能力〕1、废行省、设三司;废丞相,权分六部。

2、识记清初政治制度的变化;军机处的设置。

3、了解明朝内阁制度形成的经过极其发展。

4、理解内阁制与宰相制的区别。

5、理解中国古代政治制度的基本概念:内阁、军机处,并结合具体历史背景和历史阶段特征加以分析、评价,培养学生辩证的思维能力。

6、从多角度分析明清专制主义中央集权制度强化和完备对中国社会发展的影响,培养学生初步运用历史唯物主义分析历史问题的能力。

7、掌握古代中国政治制度的演变趋势极其对当时社会所产生的积极作用。

〔过程与方法〕1、引导学生阅读教材的有关资料,逐步掌握阅读历史资料的方法。

2、通过比较内阁制与宰相制的区别,掌握比较分析历史问题的方法。

〔情感态度与价值观〕1、通过学习本课,认识到明清君主专制制度的强化,既有助于多民族国家的巩固,也带来了严重的负面影响,阻碍中国社会的进步。

2、通过本课的学习,认识到明清君主专制的加强是造成中国近代落后和被侵略的原因之一,激发学生为祖国的富强而努力,培养学生的爱国主义精神。

三、教材分析专制主义中央集权制度是我国封建社会占统治地位的政治制度。

该制度经过秦汉、隋唐、宋元等阶段的不断发展,至明清时期达到顶峰。

明代罢中书省、废丞相,内阁制为中央辅政机构;清代以内阁及军机处为中央辅政机构,协助皇帝处理军政要务。

明清两代,以六部为中央政务部门,分理国政,直属皇帝。

皇权兼并了相权,使皇权发展到顶端,也使中国在政治上大大落后于同时代的西方国家。

重点:明清加强君主专制的措施难点:内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响四、教学方式1、依据课程标准,依托教材,对教材内容进行适当的增、取、舍和整和。

2、对教材比较明晰叙述内容,可以略讲,以学生阅读为主。

3、培养学生研习和运用历史材料。

材料包括老师根据主题的需要增加的史实资料和时事资料,还包括各种图片资料。

第4课《明清君主专制的加强》教案【学情分析】本课的教学对象是高中一年级的学生,通过初中的学习,已经初步了解中国古代的封建制度;由于平时媒体的传播(如电视剧等),比较普遍地以明清时期为素材,因此,学生对明清君主专制的加强及发展会有所了解。

但学生在认识君主专制制度加强的背景及对中国社会发展的影响上,仍存在一定难度,需要教师加以指导与解释。

【教学目标】【知识与能力】(1)识记明朝加强君主专制的措施(废丞相,权分六部),理解宰相制度的废除是强化君主专制的必然结果。

(2)了解明朝内阁制度形成的经过及其发展;理解内阁制与宰相制度之间的区别,培养学生比较历史事件的能力。

(3)掌握军机处的地位与作用,理解它对君主专制进一步加强的影响。

【过程与方法】(1)联系历朝历代皇权与相权之间的矛盾,结合明清的社会背景,引导学生分析明初废除宰相制度的必然性。

(2)通过讨论,比较内阁制与宰相制之间的异同点,培养比较、分析历史问题的方法(3)利用历史材料,设置历史情景,引导学生探究历史问题,学会从历史材料中获取有效信息的方法。

【情感态度与价值观】认识到封建君主专制制度的强化,既有助于多民族封建国家的巩固,也极大地阻碍了中国社会的进步,做一个有民主意识的现代公民,既不妄作一个否定中国传统的“愤青”,更不能做唯唯诺诺的奴才,做到真正爱国。

【教学重点和难点】【重点】:明清加强君主专制的措施【难点】:内阁制与宰相制的区别;为什么说军机处设置标志着君主专制制度达到了顶峰?明清加强君主专制的影响。

【课时安排】 1课时【课堂教学】[导入]利用《凤阳花鼓》片段导入“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。

”设问学生:“朱皇帝”是谁?安徽凤阳自从出了明太祖朱元璋后,非但没有呈现出富贵吉祥之兆,反而十年九荒,这是怎么回事呢?明太祖朱元璋是一位什么样的皇帝呢?他在政权建设方面采取了哪些措施呢?[新课]一、明朝君主专制的强化(一)背景:(1)明朝建立后,中国社会开始步入晚期,地主阶级更加腐朽,社会矛盾更加尖锐。

第4课明清君主专制的加强一、课标要求了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

二、教材分析本节内容是人教版历史必修1的第一单元古代中国的政治制度的第四课,是人类社会政治领域发展进程中的不可缺少的一部分,是中国古代政治制度发展到顶峰,也是中国大大落后于世界的开始。

落后与先进、专制与民主在世界的东西方形成了鲜明的对比。

本课着重要讲清楚内阁制度的是怎样建立和发展起来的,内阁制与宰相制的区别,以及明清君主专制制度加强所带来的影响。

三、学情分析1.已有基础:初中阶段学过明清君主专制加强的有关知识以及在影视上对明清的一些制度如军机处有所了解。

2.认知能力:初中阶段学生的重视程度不够,从初中一年级到高一年级已隔三年的时间,大部分学生本就薄弱的知识已经忘记了。

对明清历史,平时也是偶尔接触明清题材的影视作品,但其中有很大的出入。

所以,还需要培养和提高学生发现问题、分析问题、辨证地看问题的能力。

3.身心水平:学生对政治史的内容觉得比较抽象、枯燥,这就需要激起学生的兴趣,深入浅出,通俗易懂地讲清政治概念,前后联系地分析政治发展的内在联系与规律,用辨证、历史和发展的观点来分析政治制度。

四、学习目标1.知识与能力:⑴废行省,设三司;胡惟庸案;废丞相,权分六部;内阁制的创立和发展;清初政治制度的变化;军机处的设置。

⑵归纳明清政治体制改革的特点以及专制主义中央集权制度发展的阶段特点和必然趋势。

⑶理解内阁制与宰相制度的区别和明清加强君主专制的影响。

2.过程与方法:⑴利用多媒体,提供图片、视频、文字等材料,设置新情景,激发学生学习的兴趣,发掘学生学习的动力。

⑵通过史料阅读、问题探究、视频欣赏、历史比较、图表分析等方法与手段培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

⑶通过多渠道搜集明清君主专制的加强的历史资料,熟悉资料的搜集遴选方式。

⑷通过阅读课本及搜集的资料,提炼相关的历史信息。

⑸通过分组合作学习,培养学生的协作能力。

高一历史明清君主专制的加强教案课标要求:了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会带来的影响。

复习内容:丞相制度的废除、内阁的设立、清朝军机处的设置复习重点:明清君主专制的加强复习难点:明朝的内阁、明清君主专制加强的影响自主学习1.明清朝君主专制加强的背景、措施、特点朝代中央地方明朝清朝2.思考:明清加强君主专制给我国社会发展带来哪些影响?合作探究1、明代加强君主专制的原因、目的、影响材料1自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。

汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人专权乱政。

我朝罢相,设五府、六部.......分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——《明史·记事本末》据材料和所学知识,你认为明代废丞相的原因有哪些?材料2朱元璋镇压胡惟庸的谋反阴谋后,又开始对大臣有所猜忌,由此产生了系列的冤案。

明朝开国功臣蓝玉、陆钟亨、傅友德、徐达等先后遇害,功臣宿将几乎杀光........明太祖的杀戮连他的皇太子也看不下去,有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。

第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来,皇太子面有难色。

太祖说:有棘会扎手,我把棘给你去掉,岂不更好。

请回答:太祖的话是什么意思?他这样做的根本目的是什么?为了把“棘”去掉他还做了什么?取得了什么成效?材料3“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。

”——黄宗羲《明夷待访录》请你谈谈对这一观点的看法。

2.明朝内阁制的设立(1)、明太祖与奏章:据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的十八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1160件。

这些奏章有廛一件事的。

也有讲两件事的,共计有3291件事,皇帝平均一天要处411件。

请回答:①大量奏章送达皇宫,是因朱元璋对“内外诸司”作了哪些改革?②什么人协助朱元璋处理如此多的奏章?③这则材料反映了明朝皇权的什么特点?(2)、宰相制与内阁制的比较比较项内阁制宰相制地位职权制约皇权(3)、结合世界史有关知识比较英国内阁与明朝内阁的不同之处。

《明清君主专制的加强》专题一《古代中国的政治制度》介绍了中国古代政治制度的演变与发展的大致过程及其主要特点,专题的立意主要在于,通过对一个时期(或一个朝代)某个具体的历史事件或史实的剖析,了解、认识或探讨这一时期政治制度的主要特点及其在古代中国社会政治发展过程中的影响。

本专题重点关注的是古代中国专制主义中央集权的发生、发展及其膨胀的过程,其中,第4课时《明清君主专制的加强》,教材从“宰相制度的废除”、“内阁的出现”、“军机处的设立”三个子目,说明明朝废除宰相制度,设立内阁,进一步加强了君主专制,清朝军机处的设立,加强了皇权,使君主专制制度发展到顶峰,我国多民族大一统国家也得到了巩固和发展。

【知识与能力】1.学生通过了解明朝内阁、清朝军机处设置的史实,认识到这是中国古代中枢权力体系的重大变化,体现了皇权的空前加强;2.学生通过比较内阁制与宰相制的区别,认识中国古代君主专制发展的趋势;3.学生通过对中国古代政治制度发展历史的综合归纳,学会对长时段的历史现象和历史特征进行概括;4.学生通过分析明清君主专制的加强对中国社会产生的影响,提高从不同视角发现、分析和解决问题的能力。

【过程与方法】1.学生通过阅读有关资料并提炼有效信息,进一步掌握阅读历史资料的方法;2.学生通过问题探究、历史比较等方法与手段,提高发现问题、分析问题、解决问题的能力;3.通过分组合作学习,学生提升合作学习的能力。

【情感态度价值观】1.通过本课的学习,能认识到制度建设和制度创新对国家稳定、发展的重要性;2.能对历史王朝制度建设的成败得失做出符合历史实际的客观的评判。

【教学重点】明清加强君主专制的措施;君主专制制度的加强对中国发展的社会影响。

【教学难点】内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响。

根据课标要求,学生应对以明朝内阁制和清朝军机处为代表的中央政权机构设置的背景、经过及其前后变化有一个较为清晰的了解,明白其前后的承继关系,并在此基础上,结合前面学习的相关内容,即整个古代中国政治制度的发展状况,对君主专制制度在迈向近代社会进程中的历史影响进行历史的辩证的分析和探讨,从而对君主专制制度作出科学的全面的认识和评价。

明清君主专制的加强一、课前系统部分(一)教学目标1. 知识与能力:(1)识记明设三司废丞相、内阁制度的由来及演变、清内阁,议政王大臣会议,南书房,军机处及清朝君主专制强化的影响(2)了解明清在政治制度上君主专制强化的措施及影响,君主专制发展到顶峰(3)归纳清朝专制主义中央集权强化的表现及影响,提高综合分析问题的能力(4)认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响,汲取必要的历史经验。

2.过程与方法:史论结合;问题探究;历史比较;合作讨论3.情感态度价值观:通过引导学生对明朝和清朝强化君主专制制度措施的学习,培养学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法。

通过分析清朝专制政策的危害,使学生认识到从专制到民主是人类历史发展的必然趋势。

(二)教学重点、难点重点:宰相制度的废除、内阁的创立、军机处的设置难点:专制主义中央集权强化的影响二.教学过程(一)新课导入材料:明朝初年,胡惟庸做宰相后,权倾朝野,骄恣擅权。

他不仅毒害死了明太祖器重的谋士刘基,还借用皇帝专有的装饰,连呈送给皇帝的奏章,他也要先过目。

凡是对自己不利的奏章,他都一律扣留。

胡惟庸的恣意妄为,向皇权提出了极大挑战,最终招致杀身之祸。

同学们,你们从这一材料中想到了什么?有什么认识?这件事情又是什么原因导致的?由此导入新课(二)教学过程部分一.宰相制度的废除背景:明朝建立初期,社会矛盾复杂,政局动荡不安。

面对严峻形势,明太祖不断总结经验,寻找巩固封建通知的办法。

为此,明太祖为国家机构进行了改革,加强君主专制。

提出思考:纵观中国古代专制主义中央集权制度加强的过程,始终伴随着哪两大基本矛盾?学生回答:中央政府与地方割据势力的矛盾,君权与相权的矛盾大家阅读了材料后思考:中国历史上延续了1600多年的宰相制度,为什么到明清时被废除了呢?是什么原因促使它发生的?学生:.......老师:胡惟庸案成为宰相制度被废除的直接原因,其实宰相制度的被废除是有其历史原因的,在上一节课的学习中我们知道,在元朝后期,宰相的权利越来越大,有时甚至可以左右皇位的继承,致使皇权不稳。

第4课明清君主专制的加强[学习目标]一、宰相制度的废除1.背景(1)明初在中央设中书省,由左右丞相统辖六部,管理全国行政事务。

(2)明太祖认为丞相权势过重,妨碍皇权的高度集中,会导致社会动荡。

2.措施(1)1380年,明太祖朱元璋以谋反罪诛杀胡惟庸。

(2)裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3)下令以后不许再立丞相。

3.影响(1)秦朝以来的宰相制度宣告废除。

(2)皇帝集皇权和相权于一身,君主专制进一步加强。

判断正误胡惟庸案是明太祖废除宰相制度的根本原因。

( ×)解析明太祖废除宰相制度的根本原因是相权威胁皇权,为了加强君主专制,他废除了宰相制度,胡惟庸案只能说是它的直接原因。

二、内阁的出现1.背景:废除丞相后,全国政务繁多,明太祖力不从心。

2.过程图解历史明朝内阁政治地位的演变3.性质:明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。

深化理解宰相制与内阁制的比较三、军机处的设立1.背景(1)设内阁、置六部:清初承明制,设内阁、置六部,负责奏章票拟。

(2)设议政王大臣会议:议政王大臣会议的权力凌驾于内阁、六部之上。

(3)设南书房:康熙为扩大皇权,在宫内设南书房,内阁、议政王大臣会议和南书房三足鼎立,集权于皇帝。

概念辨析议政王大臣会议清朝前期,宗室贵族中的王与议政大臣等共同议政的形式,即称为“议政王大臣会议”。

因参与议政的宗室贵族除亲王﹑郡王以外,还有贝勒等人,故又称“议政王﹑贝勒﹑大臣会议”。

2.设立(1)目的:办理西北军务。

(2)组成:雍正帝时,设立军机处,由皇帝挑选亲信的满汉官员充任军机大臣。

3.职能(1)军机大臣每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事均由皇帝一人裁决。

(2)军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

深化理解军机处的特点(1)办事效率高:军机大臣“跪受笔录”,直接交由中央各部和地方官员去执行,减少了中间环节,大大提高了办事效率。

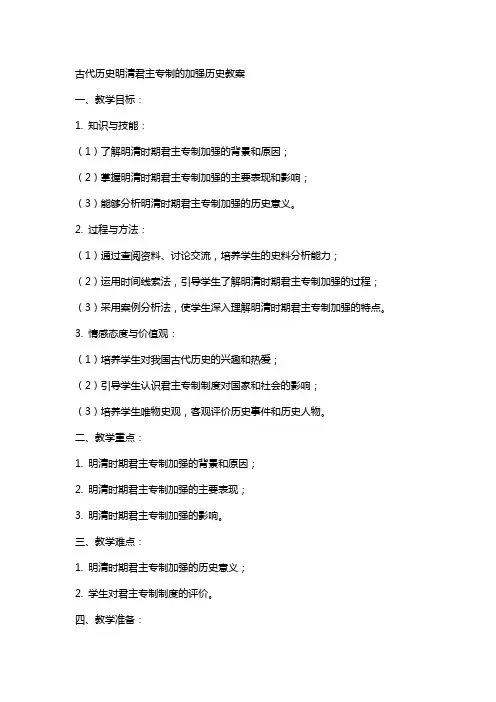

古代历史明清君主专制的加强历史教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)了解明清时期君主专制加强的背景和原因;(2)掌握明清时期君主专制加强的主要表现和影响;(3)能够分析明清时期君主专制加强的历史意义。

2. 过程与方法:(1)通过查阅资料、讨论交流,培养学生的史料分析能力;(2)运用时间线索法,引导学生了解明清时期君主专制加强的过程;(3)采用案例分析法,使学生深入理解明清时期君主专制加强的特点。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对我国古代历史的兴趣和热爱;(2)引导学生认识君主专制制度对国家和社会的影响;(3)培养学生唯物史观,客观评价历史事件和历史人物。

二、教学重点:1. 明清时期君主专制加强的背景和原因;2. 明清时期君主专制加强的主要表现;3. 明清时期君主专制加强的影响。

三、教学难点:1. 明清时期君主专制加强的历史意义;2. 学生对君主专制制度的评价。

四、教学准备:1. 教材《中国古代史》相关章节;2. 参考资料:明清时期君主专制加强的相关论文和书籍;3. 教学课件。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)复习前置知识,引导学生回忆中国古代历史的发展脉络;(2)提问:同学们知道明清时期吗?请问你们认为明清时期的君主专制有哪些特点?2. 教学内容的展开:(1)讲述明清时期君主专制加强的背景和原因;(2)分析明清时期君主专制加强的主要表现和影响;(3)引导学生思考明清时期君主专制加强的历史意义。

3. 课堂讨论:(1)分组讨论:让学生结合教材和参考资料,分析明清时期君主专制加强的原因和表现;(2)全班交流:邀请部分学生分享讨论成果,其他学生补充完善。

4. 案例分析:(1)选取明清时期典型的君主专制事件,如“文字狱”、“海禁”等;(2)让学生分析这些事件对国家和社会的影响;(3)引导学生深入思考君主专制制度的优缺点。

5. 总结:(1)回顾本节课的主要内容和知识点;(2)强调明清时期君主专制加强的历史意义;(3)提醒学生客观评价历史事件和历史人物。

第4课明清君主专制的加强一、课标要求了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

二、教学目标1.知识与能力识记明朝废行省、设三司、废丞相、权分六部、内阁制的创立和发展,以及清初政治制度的变化、军机处的设置;理解内阁制与宰相制的区别,明清加强君主专制的影响。

2.过程与方法讲述明朝中央到地方制度演变的过程;通过研读教材提供的史料,探究明朝内阁制与宰相制的区别;探讨明清加强君主专制的影响。

3.情感态度价值观认识到明清君主专制制度的强化,既有助于多民族国家的巩固,也带来了严重的负面影响,阻碍了中国社会的进步;认识到中国皇权的高度集中是抵住阶级政治发展的必然产物,也是封建社会步入晚期最后“辉煌”的折射。

三、教学重点与难点1.重点:明清加强君主专制的措施2.难点:内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响四、教材教法分析1.教材分析政治制度是一个内涵丰富的概念,它主要指国家政权的组织形式及其与之相关的政治领域的各项制度,它作为上层建筑的主要部分,由社会经济基础所决定并为其服务。

中国作为一个有着悠久历史的国度,其古代政治制度较早地就开始了完备化、成熟化的过程。

中国的第一个国家政权产生于夏朝。

此后历经近四千年的演变,直到鸦片战争爆发前夕的清朝,中国古代政治制度就国体而言,有奴隶主贵族专政与封建地主阶级专政两种类型,就政体而论,有分封制与中央集权制两种主要形式。

本单元中,第1课“夏商周的政治制度”讲的是古代中国早期阶段的政治制度,主要叙述国王“家天下”制度、分封制与宗法制。

第2课至第4课,讲的是古代中国发展阶段的政治制度,着重叙述中央集权制度的形成和发展过程。

作为本单元第4课,通过宰相制度的废除内阁和军机处的创立,来反映明清强化君主专制的特点和影响。

从而反映了明清在中国古代政治制度发展史上的地位:明清是中国封建社会的晚期,也是中央集权制度发展的高峰时期,其突出特点是君主专制的高度强化。

第4课明清君主专制的加强一、明朝君主专制的加强1.宰相制度的废除(1)背景:明太祖认为丞相权势过重阻碍了皇权的高度集中,导致社会动荡。

(2)措施:1380年,明太祖诛杀胡惟庸;裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3)影响:宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强。

2.内阁的消灭(1)背景:废除丞相后,明太祖政务繁多,深感力不从心。

(2)过程:①创立:明太祖设置殿阁高校士作为侍从顾问,但很少参决政事;明成祖选拔翰林院官员入值文渊阁,参与决策,“内阁”消灭。

②进展:内阁地位日益提高,高校士有了票拟权,张居正任首辅时,大权尽归内阁。

(3)性质:不是法定的中心一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝供应顾问的内侍机构。

二、清朝君主专制的加强1.清朝初年(1)设内阁、置六部,军国机要由议政王大臣会议定夺。

(2)议政王大臣会议的权力凌驾于内阁、六部之上,皇权受到很大限制。

2.康熙时期:设南书房,参与机要事务,替皇帝起草谕旨。

3.雍正时期设军机处(1)目的:办理西北军务。

(2)特点:机构简洁;大臣品级不高、钦定。

(3)职责:跪受笔录,按皇帝的意旨拟写成文,传达给中心各部和地方官员执行。

(4)影响:提高了行政效率,君主专制加强,中心集权进一步得到巩固。

[轻松识记]明清政治制度[易错提示]1.丞相、内阁、军机处的区分丞相位高权重,其存在对皇权有肯定的制约作用;内阁属于皇帝的顾问侍从机构,其权限大小取决于皇帝;军机处是皇帝的传达机构,军机大臣完全听命于皇帝。

2.明清君主专制加强的本质明清时期君主专制的空前加强本质上反映了封建制度的衰落而不是巩固。

由于明清时期日益极端的统治手段越来越成为社会进展的桎梏。

1.明太祖废丞相,权分六部,至此,君权与相权的冲突以君权的确定成功而解决。

2.明成祖设内阁,内阁成为为皇帝供应顾问的内侍机构,君主专制进一步加强。

3.清朝军机处的设立,加强了皇权,使君主专制进展到顶峰,我国多民族大一统国家也得到巩固和进展。

关于古代历史明清君主专制的加强历史教案范文第一章:明清君主专制加强的背景1.1 明清时期的政治环境明朝建立:1368年,朱元璋建立明朝,定都南京。

清朝建立:1636年,皇太极建立清朝,定都盛京(今沈阳)。

1.2 明清时期的经济发展农业生产的提高:玉米、甘薯等高产作物的引进和推广。

手工业的发展:瓷器、丝绸、棉布等产品的生产和贸易。

商业活动的繁荣:货币经济的发展,国内外贸易的扩大。

1.3 明清时期的社会结构封建等级制度:皇帝、官员、士人、农民、手工业者、商人等社会阶层。

儒家文化的传播:科举制度的完善,儒家思想在社会的统治地位。

第二章:明清君主专制的政治制度2.1 明朝君主专制的政治制度皇帝的权力:皇帝拥有绝对的权力,实行世袭制。

官制:设立六部、三省等中央官府,地方设立布政使司、按察使司等。

2.2 清朝君主专制的政治制度皇帝的权力:皇帝拥有绝对的权力,实行世袭制。

官制:设立六部、三省等中央官府,地方设立布政使司、按察使司等。

第三章:明清君主专制的经济政策3.1 明朝君主专制的经济政策重农抑商政策:重视农业生产,限制商业发展。

赋税制度:实行一条鞭法,简化税收制度。

3.2 清朝君主专制的经济政策重农抑商政策:重视农业生产,限制商业发展。

赋税制度:实行摊丁入亩制,人口成为税收基数。

第四章:明清君主专制的思想控制4.1 明朝君主专制的思想控制儒家思想的推广:科举制度选拔官员,儒家思想在教育和社会中的统治地位。

限制言论自由:禁止私下批评皇帝和政府。

4.2 清朝君主专制的思想控制儒家思想的推广:科举制度选拔官员,儒家思想在教育和社会中的统治地位。

限制言论自由:禁止私下批评皇帝和政府。

第五章:明清君主专制的强化措施5.1 明朝君主专制的强化措施设立厂卫制度:监督官员和士人,防止叛乱。

文字狱:打击政治敌人,限制言论自由。

5.2 清朝君主专制的强化措施设立厂卫制度:监督官员和士人,防止叛乱。

文字狱:打击政治敌人,限制言论自由。

《明清君主专制的加强》教案高一历史尹楠学习目标:1.君主专制的加强2.明朝废除宰相制度,设立内阁 3.清朝军机处的设立重难点:明清加强君主专制的措施;内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响知识结构:原因:宰相制度妨碍皇权集中明废除宰相制度措施:君主专制强化创立内阁明清君主专制的加强原因:议政王大臣会议削弱皇权清中枢分权措施君主专制进一步加强创设军机处学情分析:本节课授课对象为高一年级学生。

从知识联系上看,本课为必修一第一单元“古代中国的政治制度”最后一节内容,学生在之前的学习中已经对中国古代政治制度,尤其是秦朝确立的“专制主义中央集权制度”的发展趋势有一定认识和了解;同时,明清时期的故事经常呈现在影视剧和文学作品中,因而学生对明清历史并不陌生。

这些学情都对本节课的教学进程有一定帮助。

教学过程1导入,从汉的内外朝制、魏晋南北朝时期的三省制、唐代的三省六部制、宋代的中书门下、到元朝的中书省,君权在不断加强,虽然中间稍有起伏,但是主流趋势仍然是君权的加强,那么到了明清时期君主专制出现的新的情况,让我们来进入今天的学习。

第4 课明清君主专制的加强。

2【讲授】明清君主专制的加强教师:通过之前的学习,我们知道专制主义中央集权制度在其演变发展过程中,始终伴随着两对矛盾,它们分别是?学生:中央和地方;皇权和相权;教师:没错;那围绕着皇权和相权这对矛盾,我们认识到自秦以来君主专制的强化主要是通过(分割、削弱)相权而实现的(带领学生梳理一下自秦以来的中央官制)。

但到了明朝,与众不同的朱元璋才不会像前代皇帝那样绞尽脑汁地怎么想着削弱相权,干脆直接废除了存在于中国上千年的宰相制度;但无论如何,总得事出有因,这个导火索,就是胡惟庸……(结合课本导言简单讲述一下“胡惟庸案”)一、明朝君主专制的加强教师总结明代废宰相的原因。

(一)废宰相1.原因直接原因:胡惟庸专权乱政根本原因:相权坐大,威胁皇权教师:明洪武13年(1380年),朱元璋以谋反罪诛杀胡惟庸,同时下令裁撤中书省和宰相,权归六部,直接对皇帝负责。

《明清君主专制的加强》教学设计一、教材分析专制主义中央集权制度是我国封建社会占统治地位的政治制度。

该制度经过秦汉、隋唐、宋元等阶段的不断发展至明清达到顶峰。

本课通过对明清两个时期中枢权力体系变化的讲述,突出了相权与皇权的争夺。

其一为宰相制度的废除,其二为内阁与军机处的设立。

明清君主专制的强化既有助于统一多民族国家的巩固也阻碍着中国社会的进步。

在学习过程中,要多角度评价君主专制加强的历史影响。

二、学情分析高中学生自身的知识、个性与社会性都比初中有了较为充分的发展,他们具有强烈的探究世界的动机,他们的分析能力、辩证思维也明显增强,而且获得比较丰富的学习方法。

通过前面的学习,学生对古代中国专制皇权的起源、发展等知识有所了解。

我校高一学生整体素质较高,思维活跃,但是从学习方式上看,他们尚未彻底摆脱对教师的依赖,主体意识和独立思想不足。

同时认识比较肤浅,大多停留在表层,没有形成系统、深刻的认识。

教师在教学中应重视和学生的交流,激发学生学习的主动性、积极性,引导学生主动阅读相关资料,积极参与合作学习,学会多方位、多角度地思考问题。

三、课程目标1、了解明朝内阁、军机处设置等史实。

2、认识君主专制的加强对中国社会发展的影响。

四、教学目标知识与技能1、知道明清加强君主专制的措施;内阁产生的背景、作用及实质;内阁及军机处的概念及作用。

2、了解内阁制与宰相制度的不同。

3、认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

过程与方法1、通过引导学生从内阁的实质和宰相制度的权力来源思考理解内阁制并非一种变相的宰相制度。

2、联系历朝皇权与相权的矛盾,结合明朝的社会背景,引导学生理解明初废宰相是历史发展的必然。

情感态度与价值观让学生认识到封建君主专制制度的强化,既有利于多民族封建国家的巩固,同时又极大地阻碍了中国社会的进步,使学生学会科学辩证地看待历史事件。

五、重、难点重点:明清时期加强君主专制的措施。

难点:明清加强君主专制对中国社会的影响。

第4课:明清君主专制的加强一、三维目标①知识与能力:识记:废丞相、权分六部;内阁制的创立;军机处的设立。

理解:内阁首辅与宰相的区别;明清君主专制加强的影响。

运用:探究明清时期中西方社会制度的区别。

②过程和方法:以史料学习、历史记录片、历史比较等形式培养学生历史学习的基本方法和探究历史的态度。

③情感态度与价值观:认识到明清时代君主专制的强化,虽然有助于多民族国家的巩固,但阻碍了中国社会的进步,中国开始落后于西方。

认识专制政治走向民主法制是符合世界潮流的。

二、教学重点、难点1、教学重点:废除宰相制度、内阁制的建立,军机处的设置。

2、教学难点:认识君主制制度的加强对中国社会发展的影响三、教学设备:多媒体课件四、过程导入:首先请同学们看一首诗:“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。

——明太祖朱元璋该诗反映了什么?学生感悟,教师点明:反映了明太祖对自己政务工作状态的感慨。

请再看一首诗:依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。

画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。

——清朝一位军机大臣对自己工作的形容这两首诗反映了一个共同的主题:投影《第4课:明清君主专制的加强》刚才第一首诗,投影:百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。

——明太祖朱元璋反映了明太祖政务工作状态怎样?学生自由答。

教师点:人人都说皇帝好,为何明太祖忙坏了?这是明朝哪一项措施的后果?一、废除宰相制度为什么要废除宰相制度?请依据教材P16本课引言、第一段正文、历史纵横思考归纳原因。

(走近学生,提醒学生注意问题要求,快速浏览。

提问学生。

注意激励回答问题的学生。

教师注意引导,归纳。

最后投影。

1、元相权过重;2、明初相权扩大;3、胡惟庸恣意妄为;——妨碍皇权高度集中。

以上反映了君主专制制度下的哪一对基本矛盾?(一字一顿)相权与皇权。

(教材)1380年,明太祖诛杀胡惟庸,裁撤中书省和丞相,权分六部,直接对皇帝负责。

还下令以后不许再立丞相。