中华文明的起源

- 格式:ppt

- 大小:271.00 KB

- 文档页数:28

中华文明的起源与发展文明是人类社会发展的一种标志,它以一定的社会组织形式和丰富多样的文化内容为基础。

中华文明作为世界上最古老、最庞大的文明之一,拥有丰富的历史和文化传统。

本文将从中华文明的起源、发展以及对世界文明的影响等方面进行论述。

一、中华文明的起源中华文明的起源可以追溯到距今约5000年前的新石器时代晚期。

在这个时期,黄河流域的中原地区是中华文明的发源地。

古代华夏族群在此时蓬勃发展,形成了对自然环境的认识和利用经验。

早期的中华文明主要表现为农耕文明,人们开始种植农作物,在农业的基础上逐渐形成了稳定的定居生活和社会组织。

二、中华文明的发展中华文明在起源之后经历了漫长的发展历程。

在古代历史时期,中华文明达到了辉煌的巅峰。

夏、商、周等朝代的兴衰交替,形成了丰富的道德伦理观念和社会制度。

随着时间的推移,中华文明逐渐形成了独特的思维方式和价值观念。

儒家、道家、墨家等学派的兴起推动了中华文明的进一步繁荣发展。

中华文明的发展不仅表现在政治、经济和军事等方面,还表现在文化艺术、科学技术等领域。

中国古代的文学、哲学、绘画、音乐等艺术形式极具特色,成为世界文化宝库中的一部分。

中国古代的四大发明(造纸术、印刷术、火药、指南针)对世界文明的进步产生了深远的影响,扩大了人类的知识和交流范围。

三、中华文明对世界文明的影响中华文明作为世界文明的重要组成部分,对世界文明产生了广泛而深远的影响。

中国古代的经典文化作品如《论语》、《道德经》等经典著作以其独特的思想理念影响了世界各国。

中国的瓷器、丝绸、茶叶等传统产品也通过丝绸之路传播到世界各地,促进了东西方文明的交流互鉴。

中华文明的发展还对东亚地区产生了深远的影响。

东亚诸国的文化、文字、宗教等方面都受到中国文化的熏陶和影响。

例如,日本的汉字写作系统就源自中国,韩国的礼仪制度也深受中国儒家思想的启迪。

中华文明不仅为世界文明增添了独特的色彩,也为世界各国提供了借鉴和学习的宝贵资源。

简述中华文明的起源中华文明可以指古今中国人所创造的一切文化成果,包括物质和精神成果,其中中华人是中华文明的主体。

本文所谈的中华文明仅指古今中国(含非大一统中国和大一统中国)国家历史,包括口传历史(即所谓史前史)和文传历史,这涉及了中华文明的起源和国家性质(也可以说是形制)的演变。

中华文明是世界上最古老、生命力最顽强的人类文明之一,中华文明还是从古至今唯一延续不断的、古老又年轻的文明。

探究中华文明的起源和演变,对于我们坚定文化与文明自信及理论与道路自信,有一定的启示意义。

中华黄帝帝国开国始祖轩辕黄帝一、中华文明起源于中华上古时代中华文明即中国历史,起源于中华上古时代,即传说中的三皇五帝时代,距今有五千多年到一万年左右的历史了,其中九千年以前的历史,也可以归之于远古时代。

从中文字符(汉字)“或”即“国”的本字之本义可以推知,原始国家含义和构成并不复杂:原始国家就是指有军队武装保卫的人口所组成的区域人类命运共同体。

构成国家的其它要素,如政权中枢和政治核心及国号特征、国都所在、人口的多少和部族与民族的构成、国界乃至疆域的大小、财富的多寡、社会发展水平的高低等等,都是构成国家文明的重要因素和发展进步因素,但都不是最初要素。

西方主流学界之所以不承认中华文明中夏朝的存在,更不承认中华黄帝帝国的存在,主要理由是迄今没有提供相关的文字历史和国都、宗庙遗址、大型青铜器等予以证明。

我认为这是对人类文明史探源的误导,是把成熟国家的标准强加在原始国家头上,是对人类原始国家文明的忽视。

中华上古时代文明是中华人类筚路蓝缕,艰难开拓,从远古野蛮时代经跨越式发展而开创的崭新时代文明,是在亚欧大陆东部(以东亚、中亚、北亚、南亚各一部共同构成)广阔的大陆和半岛中发生和发展起来的东方东部文明。

中华上古原始文明是随着第四纪冰川时代和大洪水泛滥期的基本结束而逐渐出现的,这和古印度河文明、古西亚两河文明、古埃及尼罗河文明等产生的地理背景都有相似之处(后来的古希腊海洋、海岛与城堡文明,波斯、蒙古等游牧文明,都是强大的次生文明)。

中华文明的起源与发展中华文明是世界上最古老、最连续的文明之一,它的起源可以追溯到几千年前的史前时代。

在漫长的历史发展过程中,中华文明经历了多次兴起、变迁和发展,形成了独特的文化特色和社会制度。

本文将探讨中华文明的起源、主要特点以及对世界的影响。

一、中华文明的起源中华文明的起源可以追溯到约5000年前的新石器时代晚期,史称“八千年黄河流域文明”。

当时,黄河流域的部落逐渐形成了相对稳定的农业聚落,人们开始从事粮食种植和手工艺制作。

这些聚落之间通过贸易和交流联系,在经济和文化方面互相影响,逐渐形成了一个较大范围的共同文化体系。

在中国古代历史上,三皇五帝时期被认为是中华文明的萌芽阶段。

尧、舜、禹等统治者在这个时期出现,他们致力于发展农业、改善社会秩序,并制定了一些基本的礼仪制度。

这些措施为后来的政治和文化体系奠定了基础。

二、中华文明的主要特点中华文明的主要特点体现在多个方面:1. 农耕文明中华文明的发展与农耕密切相关。

在古代,农耕是中国社会最重要的经济活动,人们通过耕种土地获得粮食,建立起农业经济基础。

农耕文明促进了人口的增长和定居聚落的形成,同时也推动了手工业和商业的发展。

2. 儒家文化儒家文化是中华文明的核心价值观和伦理道德体系。

儒家思想主张尊重家庭、尊重长辈、尊重传统,提倡仁爱、义务和忠诚。

这种思想对中国古代社会的发展产生了深远影响,也对东亚地区的其他国家和地区产生了重要影响。

3. 家族和家庭的重要性在中华文明中,家族和家庭一直被视为社会组织的核心单位。

家族是社会秩序和社会关系的基础,人们尊重祖先,重视家族的传承和血脉相传。

这种观念在中国历史上一直持续到现代,家庭的稳定与和谐被看作社会安定的重要保障。

三、中华文明对世界的影响中华文明在其漫长的发展过程中,产生了广泛而深远的影响。

以下是其中几个方面的体现:1. 文化传播中华文明以其独特的语言、文字和文化体系,通过丝绸之路和其他方式向世界传播。

中国的儒家思想、佛教、道教等信仰在东亚及东南亚地区得到广泛传播和影响,塑造了这些地区的价值观和社会伦理。

中华文明起源中华文明的起源可以追溯到旧石器时代晚期。

在这个时期,人类开始使用磨制石器,掌握了火的使用技术,并开始进行农业生产。

这些进步为中华文明的形成奠定了基础。

在新石器时代早期(公元前6000-5000年),中国北方地区出现了许多新的文化形式,如仰韶文化、瓦片文化和河姆渡文化等。

这些文化表明当时的中国已经进入了农业时代,人们开始耕种、养殖,并形成了相对稳定的定居生活。

同时,陶器的发展使得人们能够储存和烹饪食物,进一步提高了生活水平。

在公元前21世纪末至公元前16世纪初,中国发生了一系列重要的社会转变。

这一时期被称为夏商时代,被认为是中华文明的重要阶段。

夏代是中国历史上第一个有文字记载的王朝,它的建立标志着中国历史上文明社会的开始。

夏代的王朝统治者使用象形文字纪录历史事件和政治决策。

据传,在夏代末期,夏王的统治开始衰落。

帝位传给了商朝的创始人商汤。

商朝进一步发展了文字和政治制度,建立了中央集权的国家体制。

商朝末期,商帝国逐渐衰落,周公旦率领西周联军终结了商朝的统治,并建立了东周王朝。

东周时期(公元前771-256年)是中国封建社会初期的重要阶段。

东周时期的政治制度基于封建制度,贵族家族被赋予了地方统治权。

同时,礼乐典章也被制定和推广,用来规范人们的行为和社会秩序。

这一时期,出现了许多重要的思想家和哲学家,如孔子、孟子、老子和庄子等。

他们的思想对中国古代文化产生了深远的影响。

随着东周时期的结束,中国进入了春秋战国时期(公元前722-256年)。

这一时期的中国充满了分裂和动荡。

各个国家之间进行了频繁的战争和争霸。

然而,正是在这个时期,中国出现了一批杰出的思想家和哲学家,如孔子、孟子、荀子、韩非子等,他们有着独特的见解和思想,为中国历史和文化的发展做出了重要贡献。

到了公元前221年,秦国的嬴政统一了六国,建立了中国历史上第一个统一的大一统帝国-秦朝。

秦朝实施了苛刻的法律和大规模的工程项目,如修建了万里长城和兵马俑等。

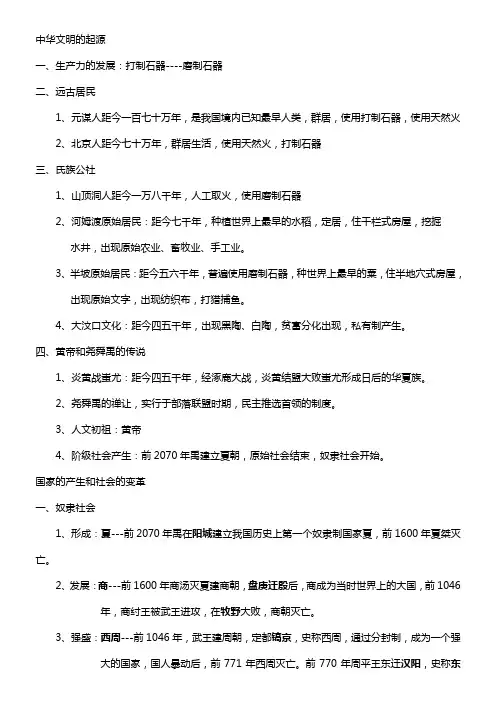

中华文明的起源一、生产力的发展:打制石器----磨制石器二、远古居民1、元谋人距今一百七十万年,是我国境内已知最早人类,群居,使用打制石器,使用天然火2、北京人距今七十万年,群居生活,使用天然火,打制石器三、氏族公社1、山顶洞人距今一万八千年,人工取火,使用磨制石器2、河姆渡原始居民:距今七千年,种植世界上最早的水稻,定居,住干栏式房屋,挖掘水井,出现原始农业、畜牧业、手工业。

3、半坡原始居民:距今五六千年,普遍使用磨制石器,种世界上最早的粟,住半地穴式房屋,出现原始文字,出现纺织布,打猎捕鱼。

4、大汶口文化:距今四五千年,出现黑陶、白陶,贫富分化出现,私有制产生。

四、黄帝和尧舜禹的传说1、炎黄战蚩尤:距今四五千年,经涿鹿大战,炎黄结盟大败蚩尤形成日后的华夏族。

2、尧舜禹的禅让,实行于部落联盟时期,民主推选首领的制度。

3、人文初祖:黄帝4、阶级社会产生:前2070年禹建立夏朝,原始社会结束,奴隶社会开始。

国家的产生和社会的变革一、奴隶社会1、形成:夏---前2070年禹在阳城建立我国历史上第一个奴隶制国家夏,前1600年夏桀灭亡。

2、发展:商---前1600年商汤灭夏建商朝,盘庚迁殷后,商成为当时世界上的大国,前1046年,商纣王被武王进攻,在牧野大败,商朝灭亡。

3、强盛:西周---前1046年,武王建周朝,定都镐京,史称西周,通过分封制,成为一个强大的国家,国人暴动后,前771年西周灭亡。

前770年周平王东迁汉阳,史称东周。

4、瓦解:春秋是奴隶社会瓦解时期,诸侯间进行争霸战争,霸主有齐桓公、晋文公、楚庄王。

二、经济1、手工业:青铜铸造:商明是我国青铜文化的灿烂时期,著名的青铜器有司母戊鼎和四羊方尊,成都平原出现了“三星堆”文化。

陶瓷业:我国是世界上最早发明瓷器的国家。

2、农业:夏、商、西周以农业为主,后代的“五谷”在商周时期已经齐备,人们已经知道选种、施肥、治虫害。

3、畜牧业:今天大家畜家禽的主要品种,商朝都有,还建牲畜圈栏。

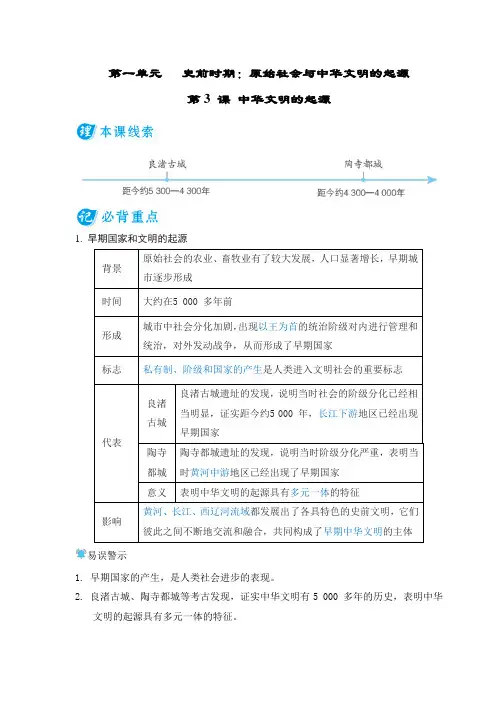

第一单元史前时期:原始社会与中华文明的起源第3 课中华文明的起源1. 早期国家和文明的起源背景原始社会的农业、畜牧业有了较大发展,人口显著增长,早期城市逐步形成时间大约在5 000 多年前形成城市中社会分化加剧,出现以王为首的统治阶级对内进行管理和统治,对外发动战争,从而形成了早期国家标志私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志代表良渚古城良渚古城遗址的发现,说明当时社会的阶级分化已经相当明显,证实距今约5 000 年,长江下游地区已经出现早期国家陶寺都城陶寺都城遗址的发现,说明当时阶级分化严重,表明当时黄河中游地区已经出现了早期国家意义表明中华文明的起源具有多元一体的特征影响黄河、长江、西辽河流域都发展出了各具特色的史前文明,它们彼此之间不断地交流和融合,共同构成了早期中华文明的主体易误警示1. 早期国家的产生,是人类社会进步的表现。

2. 良渚古城、陶寺都城等考古发现,证实中华文明有5 000 多年的历史,表明中华文明的起源具有多元一体的特征。

3. 远古时期的任何一项发明或改进,都是积无数人之力,经历漫长岁月摸索的结果,绝非一人短时之功劳。

4. 禅让制的实质是民主推举部落联盟首领的制度。

2. 远古的传说(1)炎黄部落联盟形成阪泉之战,黄帝打败炎帝,形成炎黄部落联盟→涿鹿之战,炎黄部落联盟打败蚩尤部落影响炎黄部落联盟以后逐渐形成为华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称(2)禅让制:在传说中的尧、舜、禹时期(黄河流域),部落联盟首领传位给贤德之人的方法。

(3)大禹治水:禹治水有功,被尊称为“大禹”。

黄帝陵反映主题:人文初祖。

功绩:炎黄部落联盟以后逐渐形成为华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖。

第1课 中华文明的起源与早期国家阶段特征:先秦时期(距今约200万年前—公元前221年),我国从原始公有制到私有制产生,阶级和早期国家形成、发展,引发了中国从奴隶制度向封建制的社会转型,是中华文明的起源和奠基时期。

1.政治:原始社会末期实行禅让制;夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制;春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏。

2.经济:原始社会农业产生,夏商周时期生产工具和耕作方式发生了巨大的变化;春秋后期铁器和牛耕的使用,使生产力得到显著的发展;战国时期,随着铁器和牛耕的推广,井田制逐步瓦解,封建土地私有制形成,封建经济初步发展起来。

3.文化:商周时期,以甲骨文和青铜器制造为代表的商文化在古代世界占有特殊的地位,我国有文字可考的信史是从商朝开始的。

在学术领域,春秋战国时期的百家争鸣奠定了中国思想文化发展的基础。

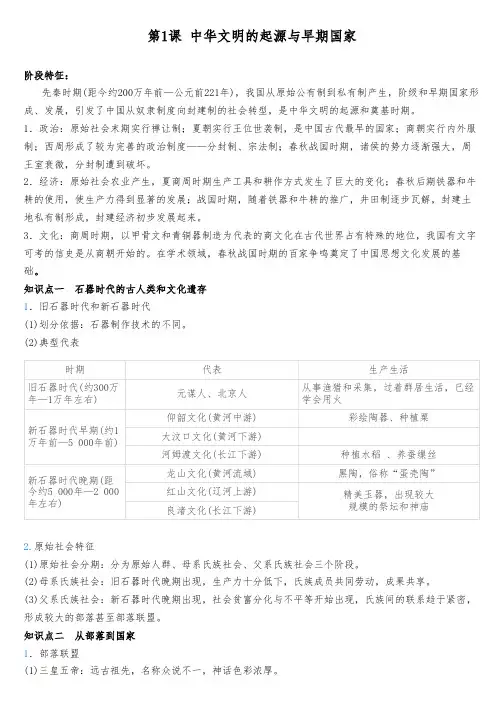

知识点一 石器时代的古人类和文化遗存.旧石器时代和新石器时代(1)划分依据:石器制作技术的不同。

(2)典型代表原始社会特征(1)原始社会分期:分为原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会三个阶段。

(2)母系氏族社会:旧石器时代晚期出现,生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

(3)父系氏族社会:新石器时代晚期出现,社会贫富分化与不平等开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。

知识点二 从部落到国家.部落联盟(1)三皇五帝:远古祖先,名称众说不一,神话色彩浓厚。

1时期代表生产生活旧石器时代(约300万年—1万年左右)元谋人、北京人从事渔猎和采集,过着群居生活,已经学会用火新石器时代早期(约1万年前—5 000年前)仰韶文化(黄河中游)彩绘陶器、种植粟大汶口文化(黄河下游)河姆渡文化(长江下游)种植水稻 、养蚕缫丝新石器时代晚期(距今约5 000年—2 000年左右)龙山文化(黄河流域)黑陶,俗称“蛋壳陶”红山文化(辽河上游)精美玉器,出现较大规模的祭坛和神庙良渚文化(长江下游)2.1(2)华夏始祖:黄河中上游一带的部落首领黄帝联合炎帝,结成炎黄部落联盟,他们被后世共尊为华夏始祖。

第一章中华文明的起源第一节农业的繁荣至迟在170万年前,我国境内就有人类在活动。

云南丰禄、陕西蓝田和北京周口店都发现了丰富的古人类遗址。

大约距今1万年前,我国南北各地开始进入新石器时代,最显著地标志之一,是出现了农业。

农业是人类最古老的文明,是一切文明的基础。

使人类从仰赖大自然的恩赐走向开发自然、创造社会财富的道路。

我国与西亚、中美洲等地,是举世公认的世界农业的主要起源地。

我国是大米和小米的故乡,对人类文明作出了主要贡献。

具有代表性的农作物和农具及其遗址:稻米遗址:湖南澧县的彭头山遗址、浙江余姚河姆渡新石器遗址、太湖流域……小米(又称粟)遗址:磁山的第一、二期文化遗址、河南新郑裴李岗文化遗址锄耕和犁耕:新石器时代中期(距今约8000-5000年),磁山文化、裴李岗文化、河姆渡文化等已经走出植物驯化和刀耕火种的阶段,进入了翻土播种、中耕锄草的锄耕农业阶段。

到新石器晚期(距今约5000-4000年),大汶口文化晚期、龙山文化、齐家文化、良渚文化、屈家岭文化晚期等,都进入了耕锄农业的发达阶段。

到龙山文化晚期,出现了木犁和石犁,开始向犁耕农业阶段迈进。

第二节金属冶铸技术的产生人类最早使用的铜是红铜。

但红铜质地软、溶点高,不适宜制作工具。

工具还是以石为主。

所以红铜时代往往被称为“铜石并用”时代。

齐家文化、龙山文化就处在这个时代。

青铜器的使用一直持续到东周时期。

春秋时期铁器已经出现,到战国铁器已经普及。

当时有“美金”与“恶金”之别。

是“铜铁并用时代”。

准确的“青铜时代”是夏、商、西周和春秋时期。

历时约15个世纪之久。

早期青铜器早期青铜器的制作方法主要有锻打法和范铸法考古发掘的铜器我国目前考古所见年代最早的铜器,是仰韶文化临潼姜寨出土的经铸造而成的一块黄铜片和一根黄铜的管状物甘、青地区出土了不少铜器。

如甘肃东乡林家马家窑、武威皇娘娘台(出土了年代最早的红铜器)、永靖大河庄、甘肃临夏、青海贵南朶(duǒ)马台等中原地区的龙山时代,冶铸铜器的地点明显增加,山东郊县三里河遗址、栖霞杨家圈、牟平照各庄出土了青铜锥。

初中历史必修一——中华文明的起源一、中华文明的起源中华文明自古以来一直是世界文明的瑰宝,具有悠久的历史背景和深厚的文化底蕴。

它源远流长,承载着中华民族的智慧和创造力。

中华文明的起源可以追溯到数千年前的古代华夏时期,我们可以从以下几个方面来探讨。

1.大约在公元前6000年至公元前2000年,中国黄河流域的原始社会逐渐形成。

当时,人们开始从狩猎采集的生活方式转向农业生产。

农业生产的发展带动了人类社会的进一步发展,人们开始居住在定居点,形成了最早的村落和聚居点。

2.商代是中华文明的重要发展时期,商王在黄河中下游地区建立了比较集中的政治权力。

商代的经济基础主要是农业和手工业,这些产业的发展为社会创造了相对稳定的物质基础。

同时,商代的政治和宗教制度也有所发展,这些制度对后来中国王朝的建立具有重要影响。

3.周代是中国历史上的又一重要时期,这一时期有两个明显的特点:封建制度的大发展和中国传统文化积累的巨大进步。

周代是中国封建制度发展的顶峰,国家机构变得更加完善,周天子开始采取分封制度来管理各地,并逐渐形成封建社会的基本格局。

同时,在周代,中国的传统文化得到了深刻的积累和发展,诸多文献的编撰、音乐的演奏和规范、礼仪制度的建立等都取得了巨大的进步。

4.春秋战国时期是中国古代历史上变动频繁的时期,也是中国古代社会变革的一个重要时期。

在这个时期,诸多思想家、学院和学派相继出现,儒家、道家、墨家等思想体系开始形成和发展。

同时,各个诸侯国之间的分裂和战争,为将来秦始皇统一全国奠定了基础。

在整个中华文明起源的过程中,中国人民积极开展农业生产和手工业生产,为社会的进步提供了基础。

政治制度的逐渐确立和文化的不断积累为后来的封建社会和文化繁荣铺垫了道路。

二、中华文明的传承和发展1.中国民族的形成和壮大是中华文明传承和发展的基础。

中国有着悠久的历史,包括中原地区的各个民族在不同历史时期的融合和发展。

中华民族的形成始于古代,沿着黄河和长江流域,各个民族相互影响、融合,渐渐形成了一个庞大的民族群体,构成了中华文明的基础。

单元一中华文明的起源1 .我国境内的远古居民(1)元谋人:生活在云南省元谋县,距今约170万年,是我国境内已知的最早人类。

(2)北京人:生活在今北京周口店龙骨山,距今约700,000至200,000年。

北京人学会了使用天然火,有了简单的语言。

2 .原始的农耕生活(1)河姆渡遗址:河姆渡人距今6,000多年,生活在长江流域,种植水稻,过定居生活,住干栏式房屋。

(2)半坡遗址:半坡人距今5,000多年,生活在黄河流域,种植粟和蔬菜,住半地穴式房屋。

中国是世界上最早种植水稻和粟的国家。

3 .远古传说(1)华夏之祖:炎帝(姓姜,号神农氏)、黄帝(姓姬,号轩辕氏)结成部落联盟,经过长期发展,形成了以后的华夏族。

后人尊奉炎帝、黄帝为华夏族(中华民族)的祖先,认为黄帝是中华民族的创始者,称他是“人文初祖”。

(2)尧、舜、禹:传说尧、舜、禹先后担任部落联盟的首领,实行“禅让制”、通过民主推举、首领让贤的方法产生部落联盟首领。

单元二国家的产生和社会变革1 .夏、商、西周的建立及王位世袭制的出现。

公元前2070年,禹建立我国历史上第一个王朝夏朝。

禹的儿子启继承父位后,父子、兄弟相称的王位世袭制代替了“禅让制”,“家天下”代替了“公天下”。

公元前1600年,汤灭夏(桀),建立“商”朝(公元前1300年盘庚迁都到殷,商朝又称殷朝)。

公元前1046年,周武王灭商(纣),建立“周朝”,史称“西周”。

2 . 春秋五霸齐桓公(尊王攘夷)、晋文公(退避三舍)、楚庄王(不鸣则已,一鸣惊人)、吴王阖闾、越王勾践(卧薪尝胆)先后称霸,史称春秋五霸3 . 战国七雄及形势图战国七雄是齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩(赵、魏、韩三家分晋)。

4 . 商鞅变法。

战国时期,新兴地主阶级的势力逐渐强大,要求获得政治上的权利,并废除贵族的特权(背景)。

公元前356年,为了“富国强兵”(目的),秦孝公起用商鞅实行变法。

主要内容有:国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战;建立县制。

第一单元中华文明的起源第1课神州大地上的原始人类我国大地上的最早人类——距今约170万年的元谋人。

北京人——距今约70-20万年。

直立行走和熟食,打制石器,天然火,群居生活山顶洞人——距今约3万年左右,生产比北京人发达,磨制石器,人工取火,氏族生活,第2课文明入口的氏族村落河姆渡氏族村落——距今约1万年,水稻。

母系,干栏式半坡氏族村落——距今约6千余年,粟母系,半穴居彩陶大汶口氏族村落——距今约5千-4千年父系私有财产黑白陶历史之最我国大地上的最早人类——距今约170万年的元谋人我国是世界上最早种植粟和水稻的国家之一第3课中华文明之祖禅让时代的尧舜禹——大禹治水。

父系家长制的部落联盟逐渐形成为奴隶制国家,从此,以财产公有制为基础的原始社会基本结束,以私有制为基础的奴隶社会开始,即我国古代由野蛮时期进入文明时期。

夏商和西周,东周分两段。

春秋和战国,一统秦两汉。

三分魏蜀吴,两晋前后延,南北朝并立。

结束分裂、实现统一的封建王朝——秦,西晋。

统一的封建王朝有——秦,西汉,东汉,西晋。

民族大融会时期——三国两晋南北朝。

前2070—前1600年禹阳城前1600—前1046年汤亳前1046—前771年周武王镐京770-前476)战国(前475-前221)西晋265----316 司马炎洛阳东晋317----420 司马睿建康南朝:(宋、齐、梁、陈)都城都在建康北魏、东魏、西魏、北齐、北周合称为“北朝”秦统一六国和秦始皇加强中央集权、统一国家建立的意义汉武帝大一统的史实、评价秦,西晋。

张骞通西域、丝绸之路在中外交流中的作用青铜工艺:司母戊鼎数学:《九章算术》祖冲之推算圆周率医学:张仲景和《伤寒杂病论》华陀科技著作:《水经注》《齐民要术》伟大工程:都江堰、长城//造纸术的改进文字:甲骨文、金文、小篆(隶书)楷书行书思想:孔子、老子,百家争鸣宗教:佛教传入、道教兴起文学:《诗经》屈原、汉赋和乐府、曹操、陶渊明和田园诗史学:《史记》《汉书》艺术:书法(王羲之)绘画(顾恺之)雕塑(秦陵兵马俑)石窟艺术(云冈、龙门石窟)商汤用伊尹、周文王用姜尚、齐桓公用管仲、秦孝公用商鞅、秦始皇用李斯、汉武帝用董仲舒、刘备用诸葛亮、苻坚用王猛。