第二章 生物与环境-环境生态学(盛连喜)

- 格式:ppt

- 大小:20.06 MB

- 文档页数:17

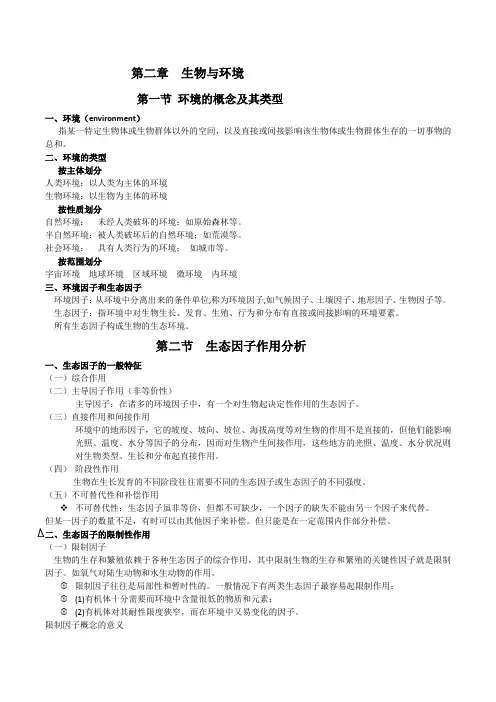

第二章生物与环境第一节环境的概念及其类型一、环境(environment)指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

二、环境的类型按主体划分人类环境:以人类为主体的环境生物环境:以生物为主体的环境按性质划分自然环境:未经人类破坏的环境;如原始森林等。

半自然环境:被人类破坏后的自然环境;如荒漠等。

社会环境:具有人类行为的环境;如城市等。

按范围划分宇宙环境地球环境区域环境微环境内环境三、环境因子和生态因子环境因子:从环境中分离出来的条件单位,称为环境因子,如气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子等。

生态因子:指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

所有生态因子构成生物的生态环境。

第二节生态因子作用分析一、生态因子的一般特征(一)综合作用(二)主导因子作用(非等价性)主导因子:在诸多的环境因子中,有一个对生物起决定性作用的生态因子。

(三)直接作用和间接作用环境中的地形因子,它的坡度、坡向、坡位、海拔高度等对生物的作用不是直接的,但他们能影响光照、温度、水分等因子的分布,因而对生物产生间接作用,这些地方的光照、温度、水分状况则对生物类型、生长和分布起直接作用。

(四)阶段性作用生物在生长发育的不同阶段往往需要不同的生态因子或生态因子的不同强度。

(五)不可替代性和补偿作用不可替代性:生态因子虽非等价,但都不可缺少,一个因子的缺失不能由另一个因子来代替。

但某一因子的数量不足,有时可以由其他因子来补偿。

但只能是在一定范围内作部分补偿。

(一)限制因子生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物的生存和繁殖的关键性因子就是限制因子。

如氧气对陆生动物和水生动物的作用。

限制因子往往是局部性和暂时性的。

一般情况下有两类生态因子最容易起限制作用:(1)有机体十分需要而环境中含量很低的物质和元素;(2)有机体对其耐性限度狭窄,而在环境中又易变化的因子。

环境学基础—生态理论基础(生态系统原理)参考书目:盛连喜. 环境生态学. 北京:高等教育出版社. 2002.1 生态系统与生态环境掌握以下内容:生态系统的定义;生态系统的组成;生态系统的结构;生态系统的类型;环境与生态系统的差异限制性因素●基于生态系统的考察,将环境分为生物因子和非生物因子。

●限制性因素:对于某种生物的生存来说,其中某些因素是至关重要的,这些因素成为限制性因素。

●耐受范围:以鱼类的生存为例。

生境和小生境●生物的生境是生物栖息的所在,生物所生活的空间。

●生物的小生境是它在环境中的功能性作用。

●栖息地保护计划2 生物层次结构及其特征●细胞:生物的最小功能单位,主要由一个原生质所组成。

●个体:一个具有一定功能的生物系统,一般而言,个体都是由很多细胞所组成。

●种群:由一群在一定时间内生活在一定地区的同种个体组成的生物系统。

●(生物)群落:一个能将一定时间内,生活在一定地区和一定环境条件下的若干种群集合在一起的生态系统。

自然选择●自然选择是决定哪个个体将繁殖并将基因传给下一代的过程。

●观察到的某个物种后代基因和特征随时间的变化,成为进化。

●二者的关系?进化模式●物种形成:从以前已经存在的物种形成新的物种,称为物种形成,这是一种物种被分隔为两个亚群落而独自进化的结果。

●灭绝:整个物种的消失,是生物进化的一个普遍特征。

●共同进化:两种或更多种生物相互影响对方的进化方向。

生物相互作用类型●捕食●竞争:种内竞争;种间竞争●竞争排斥性原理●共生关系:两种不同物种之间的长期的、密切的自然关系。

●寄生●互利共生●难以归类的一些关系人类与其他生物的相互关系?关键物种●在维持一个特定的生态中起关键作用的物种。

生态系统中的食物链和食物网3 生态系统中营养物质的循环●生态系统中各种有机物质经过分解者分解成可被生产者利用的形式归还到环境中重复利用,周而复始地循环的过程称为物质循环。

●生物小循环●生物地球化学大循环课堂讨论●从以下方面讨论人类对营养物质循环的影响●对营养物质循环产生影响的人类活动●影响营养物质循环的具体途径和方式●后果●解决手段4 生态因子及其生态作用●组成环境的具体因素称为生态因子(环境因子)●生态因子的类别:●温度●光和辐射●水●空气●土壤●生态因子的作用方式●拮抗作用●协同作用5 干扰生态学理论●干扰(生态因子角度):群落外部不连续存在、间断发生的因子突然中断或连续存在因子超正常波动,引起有机体、种群或群落明显变化,使生态系统结构功能损害或改变现象。

绪论:1.微生物是如何分类的?答:各种微生物按其客观存在的生物属性(如个体形态及大小、染色反应、菌落特征、细胞结构、生理生化反应、与氧的关系、血清学反应等)及它们的亲缘关系,由次序地分门别类排列成一个系统,从大到小,按界、门、纲、目、科、属、种等分类。

种是分类的最小单位,“株”不是分类单位。

2.何谓原核微生物?它包括哪些微生物?答:原核微生物的核很原始,发育不全,只有DNA 链高度折叠形成的一个核区,没有核膜,核质裸露,与细胞质没有明显界限,叫拟核或似核。

原核微生物没有细胞器,只有由细胞质膜内陷形成的不规则的泡沫体系,如间体核光合作用层片及其他内折。

也不进行有丝分裂。

原核微生物包括古菌(即古细菌)、真细菌、放线菌、蓝细菌、粘细菌、立克次氏体、支原体、衣原体和螺旋体。

3.何谓真核微生物?它包括哪些微生物?答:真核微生物由发育完好的细胞核,核内由核仁核染色质。

由核膜将细胞核和细胞质分开,使两者由明显的界限。

有高度分化的细胞器,如线粒体、中心体、高尔基体、内质网、溶酶体和叶绿体等。

进行有丝分裂。

真核微生物包括除蓝藻以外的藻类、酵母菌、霉菌、原生动物、微型后生动物等。

第一章1病毒是一类什么样的微生物?它有什么特点?答:病毒没有合成蛋白质的机构——核糖体,也没有合成细胞物质和繁殖所必备的酶系统,不具独立的代谢能力,必须专性寄宿在活的敏感宿主细胞内,依靠宿主细胞合成病毒的化学组成和繁殖新个体。

其特点是:病毒在活的敏感宿主细胞内是具有生命的超微生物,然而,在宿主体外却呈现不具生命特征的大分子物质,但仍保留感染宿主的潜在能力,一旦重新进入活的宿主细胞内又具有生命特征,重新感染新宿主。

2病毒的分类依据是什么?分为哪几类病毒?答:依据是:病毒是根据病毒的宿主、所致疾病、核酸的类型、病毒粒子的大小、病毒的结构、有或无被膜等进行分类的。

根据转性宿主分类:有动物病毒、植物病毒、细菌病毒(噬菌体)、放线菌病毒(噬放线菌体)、藻类病毒(噬藻体)、真菌病毒(噬真菌体)。

绪论:1.微生物是如何分类的?答:各种微生物按其客观存在的生物属性(如个体形态及大小、染色反应、菌落特征、细胞结构、生理生化反应、与氧的关系、血清学反应等)及它们的亲缘关系,由次序地分门别类排列成一个系统,从大到小,按界、门、纲、目、科、属、种等分类。

种是分类的最小单位,“株”不是分类单位。

2.何谓原核微生物?它包括哪些微生物?答:原核微生物的核很原始,发育不全,只有DNA 链高度折叠形成的一个核区,没有核膜,核质裸露,与细胞质没有明显界限,叫拟核或似核。

原核微生物没有细胞器,只有由细胞质膜内陷形成的不规则的泡沫体系,如间体核光合作用层片及其他内折。

也不进行有丝分裂。

原核微生物包括古菌(即古细菌)、真细菌、放线菌、蓝细菌、粘细菌、立克次氏体、支原体、衣原体和螺旋体。

3.何谓真核微生物?它包括哪些微生物?答:真核微生物由发育完好的细胞核,核内由核仁核染色质。

由核膜将细胞核和细胞质分开,使两者由明显的界限。

有高度分化的细胞器,如线粒体、中心体、高尔基体、内质网、溶酶体和叶绿体等。

进行有丝分裂。

真核微生物包括除蓝藻以外的藻类、酵母菌、霉菌、原生动物、微型后生动物等。

第一章1病毒是一类什么样的微生物?它有什么特点?答:病毒没有合成蛋白质的机构——核糖体,也没有合成细胞物质和繁殖所必备的酶系统,不具独立的代谢能力,必须专性寄宿在活的敏感宿主细胞内,依靠宿主细胞合成病毒的化学组成和繁殖新个体。

其特点是:病毒在活的敏感宿主细胞内是具有生命的超微生物,然而,在宿主体外却呈现不具生命特征的大分子物质,但仍保留感染宿主的潜在能力,一旦重新进入活的宿主细胞内又具有生命特征,重新感染新宿主。

2病毒的分类依据是什么?分为哪几类病毒?答:依据是:病毒是根据病毒的宿主、所致疾病、核酸的类型、病毒粒子的大小、病毒的结构、有或无被膜等进行分类的。

根据转性宿主分类:有动物病毒、植物病毒、细菌病毒(噬菌体)、放线菌病毒(噬放线菌体)、藻类病毒(噬藻体)、真菌病毒(噬真菌体)。

环境⽣态学导论考研整理⽣态学基础⼤纲:1.了解⽣态学定义及其发展,⽣态系统的组成、结构和类型;了解⽣态学的⼀般规律。

2.掌握⾷物链(⽹)和营养级的概念,⽣态系统中的能量流动、物质循环和信息联系。

3.了解⽣态平衡的概念及其影响因素,⽣态平衡失调的标志。

4.掌握⽣态恢复的概念,了解退化⽣态系统的恢复与重建技术体系。

5.了解⽣态安全的概念、⽣态安全的现状及应对策略。

书⽬:《环境⽣态学导论(第⼆版)》,盛连喜主编第⼀章绪论1、⽣态圈:包括地球上⼀切有⽣命的机体和维持他们⽣存的各种系统,即⽣态圈是⽣物圈与⽣命⽀持系统的统⼀体,是地球上全部⽣物和与之发⽣相互作⽤的环境的总和。

⽣态圈包括⽣物圈和⽣命⽀持系统两⼤部分。

⽣态圈中,有⽣命的部分共同构成⽣命系统,地球上有⽣命存在的空间称作⽣物圈。

⽣态圈中的⽣命⽀持系统是指地球上⽣命系统⽣存所需要的某些必要的条件,主要包括⼤⽓圈、⽔圈、岩⽯圈和能量。

2、环境⽣态学是研究⼈为⼲扰下,⽣态系统内在的变化机制、规律和对⼈类的反效应,寻求受损⽣态系统修复、重建和保育对策的科学,即运⽤⽣态学的理论,阐明⼈与环境间相互作⽤的机制和效应以及解决环境问题的⽣态途径的科学。

3、关于环境⽣态学发展的⼏本书《寂静的春天》:以杀⾍剂⼤量使⽤造成的危害为基本元素,对⼈类与环境关系传统⾏为和观念的理性反思。

《增长的极限》:环境⽣态学发展初期的主要象征,阐明了环境的重要性以及资源与⼈⼝之间的基本联系。

《⼈类环境宣⾔》:⼈类在决定世界各地的⾏动时,必须更加审慎地考虑他们对环境造成的巨⼤的⽆法挽回的损失。

《我们共同的未来》:“可持续发展”理论的提出,环境⽣态学由理论体系的完善成熟发展到理论指导下的实际应⽤。

4、⽣态学的定义是研究⽣物与其⽣活环境之间相互关系的科学。

发展:经历了奠基、建⽴初期、发展及成熟期、⽣态学科兴起四个阶段。

5、环境科学:从⼴义上说是研究⼈类周围⼤⽓、⼟地、⽔、能源、矿物资源、⽣物和辐射等各种环境因素及其与⼈类的关系,以及⼈类活动对这些环境要素影响的科学。