食肉动物与食草动物特点

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:2

森林进化论捕食规则引言:在自然界中,生物之间相互作用是一种重要的现象。

而捕食关系是其中一种最基本、最普遍的相互作用形式。

森林作为一个复杂的生态系统,其中的捕食规则也是相当复杂和多样化的。

本文将就森林中的捕食规则展开探讨,带领读者一窥森林进化论中捕食关系的奥秘。

第一部分:捕食关系的基本概念捕食关系是指一种生物食用另一种生物的现象。

在森林中,捕食关系普遍存在于各个层级的生物之间。

以食物链为例,森林中的捕食关系可以被分为食草动物与食草动物之间的捕食关系、食草动物与食肉动物之间的捕食关系,以及食肉动物与其他食肉动物之间的捕食关系。

第二部分:食草动物与食草动物之间的捕食关系在森林中,食草动物与食草动物之间的捕食关系主要表现为竞争。

由于森林中资源的有限性,食草动物们需要争夺有限的食物和生存空间。

竞争的结果往往是强者生存,弱者被淘汰。

这种竞争也促使了食草动物的进化,使它们在竞争中更具竞争优势,例如身体结构的变化、行为习性的改变等。

第三部分:食草动物与食肉动物之间的捕食关系在森林中,食草动物与食肉动物之间的捕食关系是一种典型的捕食关系。

食草动物通过食用植物来获取能量和营养,而食肉动物则以食草动物为食,从中获取能量和营养。

这种捕食关系在森林中形成食物链,维持着生态系统的平衡。

食肉动物通过捕食食草动物来控制其数量,防止其过度繁衍,从而保持森林中物种的多样性。

第四部分:食肉动物与其他食肉动物之间的捕食关系在森林中,食肉动物与其他食肉动物之间的捕食关系是一种复杂的现象。

在这种关系中,有时一个物种可以同时充当食草动物和食肉动物的角色,例如狐狸既可以捕食鼠类等小型哺乳动物,也可以食用植物。

而有些食肉动物之间也会发生竞争,争夺有限的猎物资源。

这种竞争促使一些食肉动物进化出更高效的捕食技巧和策略,以提高自己的生存能力。

第五部分:捕食关系对森林生态系统的影响森林中的捕食关系对生态系统的稳定性和平衡起着重要作用。

通过控制猎物的数量,食肉动物可以防止某些猎物过度繁殖,避免其对森林资源的过度利用。

科学观察动物的特征和习性动物是地球上最丰富多样的生物群体之一,它们具有各自独特的外貌、特征和习性。

通过科学观察动物,我们可以了解它们的生态角色、行为模式以及与环境的相互作用。

本文将从不同方面来观察动物的特征和习性。

一、动物的外貌特征动物的外貌特征是科学观察的重要方面之一。

根据动物的分类和特点,我们可以观察它们的体型、体色、体毛、羽毛等特征。

1.体型:不同种类的动物具有不同的体型特征。

例如,象是世界上最大的陆生动物,它们体型巨大且均匀分布的肌肉使它们具有出色的力量。

相比之下,松鼠则是小巧灵活的动物,它们的体型适应了在树上的活动。

2.体色:动物的体色可以为它们提供保护和伪装。

例如,狮子的金黄色体毛有助于它们在草原上融入环境,并隐蔽地接近猎物。

相反,毒蛇通常具有鲜艳的颜色,用以警告潜在的捕食者。

3.体毛和羽毛:动物的体毛和羽毛是保证它们体温稳定的关键特征。

例如,北极熊的厚厚的白色体毛提供了保暖和隐蔽的效果。

鸟类的羽毛具有轻便和保护作用,使它们能够在空中飞行。

二、动物的行为习性除了外貌特征,动物的行为习性也是科学观察的重要方面之一。

我们可以观察动物的食性、繁殖行为、栖息地选择以及社会结构等方面的习性。

1.食性:动物的食性包括食草、食肉、杂食等。

例如,大象是典型的食草动物,它们以植物为主要食物来源。

而老虎则是食肉动物,靠捕食其他动物来获取营养。

2.繁殖行为:观察动物的繁殖行为可以了解它们的交配模式、育雏行为以及保护后代的方式。

例如,雄性孔雀通过展示华丽的尾巴羽毛来吸引雌性,并展开壮观的求偶舞蹈。

而企鹅则以轮流孵卵和育雏的方式繁衍后代。

3.栖息地选择:动物栖息地的选择受到多种因素的影响,包括食物供应、避难所和繁殖需求等。

孔雀蛇通常选择在有丰富植被的地方生活,以便更好地伪装和捕食。

4.社会结构:一些动物具有复杂的社会结构,包括群体、族群和社会等级制度。

例如,狮子有着明确的社会等级,由一只雄狮领导一个由雌狮和幼崽组成的群体。

小学三年级学习描述动物的生活习性动物的生活习性是学习科学中重要的一部分内容。

在小学三年级的学习中,通过描述动物的生活习性,可以帮助学生更好地了解动物的生存环境和生活方式。

本文将详细描述小学三年级学习动物生活习性的相关内容。

一、动物的栖息地动物生活在不同的栖息地中,栖息地的不同决定了动物的生活习性。

有的动物居住在陆地上,例如大象、狮子等;有的动物生活在水中,例如鱼类、鳄鱼等;还有的动物则栖息在空中,例如鸟类、蝙蝠等。

不同栖息地中的动物适应了不同的生存条件和生活方式。

二、动物的食性动物的生活习性与其食性之间存在着紧密的联系。

动物根据其食性的不同,可以分为食肉动物、食草动物和食杂动物。

食肉动物依靠捕食其他动物来获得食物,例如老虎、狮子等;食草动物主要以植物为食,例如牛、羊等;而食杂动物则既吃植物又吃动物,例如猪、狗等。

三、动物的行动方式动物的行动方式也是描述动物生活习性的重要内容。

有的动物在栖息地中不断地奔跑和蹦跳,例如小鹿、野兔等;有的动物则擅长爬树和攀岩,例如猴子、蛇等;还有一些动物会用翅膀飞翔,例如鸟类、蝙蝠等。

动物的行动方式与其外形结构和生存环境密切相关。

四、动物的繁殖方式动物的繁殖方式也是描述动物生活习性的重要内容之一。

有的动物通过产卵的方式繁殖后代,例如鸟类、爬行动物等;有的动物则通过胎生的方式繁殖后代,例如人类、哺乳动物等。

动物的繁殖方式决定了它们的生殖生物学特征和繁衍后代的方式。

五、动物的生存策略动物在面对不同的生存环境时,会采取各种生存策略来保证自己的生存。

有些动物会躲藏在树木或者岩石的缝隙中,以躲避捕食者的追击;有些动物会采取群体行动的方式,以提高自己的生存几率;还有一些动物会借助特殊的器官或机构来完成特定的生存任务,例如蜘蛛织网捕食昆虫等。

六、动物的生态平衡动物的生活习性对于生态平衡具有重要的影响。

动物之间的相互依存关系和相互制约关系,形成了生态系统中的一种相对稳定的状态。

例如,食肉动物控制了食草动物的数量,维护了草原生态系统的平衡;而食草动物则帮助维持了植物的生长和繁衍。

动植物物种知识:丛林动物的食物链丛林是一个充满生机和危险的地方,各种动物在其中展开着生的斗争和死的竞赛。

这里有食肉动物,有食草动物,有食虫动物,它们之间形成了一个丰富的食物链。

首先,让我们来看看食肉动物的食物链。

在丛林中,最初的食肉动物是豹子,它们以小型哺乳动物、爬行动物和鸟类为食。

豹子们生性凶猛,速度快,力量大,很容易捕捉到它们的猎物。

但即使是豹子也有很多天敌,比如老虎、狮子、鳄鱼等强大的肉食性动物。

它们比豹子更厉害,能够捕杀更大的猎物。

除了豹子以外,还有其他的食肉动物,比如豺、鼬、猫头鹰等。

这些动物都有各自的食物链,组成了丛林中丰富多彩的生态系统。

其次,我们来看看食草动物的食物链。

丛林中的食草动物主要有大象、长颈鹿、水牛、犀牛等。

它们以树叶、嫩枝、树皮、草等为食,无法获得肉类中的蛋白质和其他营养物质。

因此,它们需要吃很多食物才能维持生命。

但是,它们的体型比较庞大,移动速度也不如食肉动物快速,所以很容易成为食肉动物的猎物。

最后,让我们来看看食虫动物的食物链。

丛林中的食虫动物多种多样,包括昆虫、蜥蜴、蛇、猫鼬等。

它们以小型昆虫、蚯蚓、蛞蝓等为食。

但是,虽然这些食虫动物规模很小,但数量很多,其中的一些种类数量超过了上百亿。

它们在丛林中也是重要的生态环节,对其他动物的生存状况有重要的影响。

总之,丛林生态系统中各种动物之间的关系错综复杂,形成了一个庞大的食物链。

每个生物都有各自的角色,没有一个生物是可以被淘汰的。

一个物种的灭绝或数目的增加都会对整个生态系统产生影响。

作为人类,我们应该珍视这些生物,保护它们的生存环境,保护我们所处的这个美丽而神秘的地球。

中班科学食肉动物与食草动物教案教案标题:中班科学食肉动物与食草动物教学目标:1. 了解食肉动物和食草动物的特征和生活习性。

2. 能够区分食肉动物和食草动物。

3. 培养学生对动物的观察和分类能力。

教学准备:1. 图片或卡片展示食肉动物和食草动物的代表性动物。

2. 图书或故事书,介绍食肉动物和食草动物的生活习性。

3. 绘画纸和颜料,用于绘制食肉动物和食草动物的形象。

教学过程:引入活动:1. 引导学生回顾之前学习的动物分类知识,询问他们对不同动物的了解。

2. 准备一些代表性的动物图片或卡片,展示给学生,让他们观察并尝试分类。

探究活动:1. 通过图书或故事书,向学生介绍食肉动物和食草动物的特征和生活习性。

可以通过绘本《大食肉动物和小食草动物》等。

2. 引导学生观察和思考,提出问题,例如:“食肉动物有什么特征?它们吃什么?它们如何捕食?”、“食草动物有什么特征?它们吃什么?它们如何保护自己?”等。

3. 鼓励学生互动和分享自己的观察和想法。

实践活动:1. 将学生分成小组,每个小组选择一个食肉动物和一个食草动物进行深入研究。

2. 每个小组通过绘画的方式,描绘出所选择的动物的形象,并标出它们的特征和习性。

3. 学生展示自己的作品,分享所了解到的关于食肉动物和食草动物的知识。

巩固活动:1. 教师引导学生回顾所学内容,总结食肉动物和食草动物的特征和生活习性。

2. 学生进行小组间的交流,分享自己的学习心得和体会。

3. 教师提问,让学生回答一些与食肉动物和食草动物相关的问题,以检查他们的理解程度。

拓展活动:1. 组织学生进行户外观察活动,寻找食肉动物和食草动物的踪迹或生活环境。

2. 鼓励学生将观察到的内容记录下来,例如绘画、拍照或写作。

3. 学生分享自己的观察成果,进行交流和讨论。

评估活动:1. 教师观察学生在探究和实践活动中的参与程度和表现。

2. 学生完成绘画作品和书面记录,展示对食肉动物和食草动物的理解。

3. 教师提供反馈和鼓励,帮助学生进一步巩固所学内容。

食肉动物有哪些陆地肉食动物北极熊北极熊也叫白熊,是熊科动物,是棕熊的白化。

其身躯庞大,体长可达2.5米以上,雄性平均体重600公斤,最大的北极熊体重可达1002公斤。

也是陆地上最大、力量最强的食肉动物之一。

主要以鱼类、海豹为食,有时也袭击海象、独角鲸、白鲸等强大动物。

棕熊棕熊,其身长雄性一般为170-280cm,尾长有8-14cm ,体重范围130-1000公斤,平均寿命30年,4~6岁性成熟。

毛长约6厘米,毛色随季节变化大。

棕熊是陆地上最大的食肉性动物。

虽然体型巨大,但是因为体内脂肪含量过高,所以较为笨重。

属于杂食性动物,性格较纯食肉动物来说比较温和,不过愤怒时也相当可怕,前苏联动物记录中有多次棕熊杀死了成年虎。

也有老虎杀死棕熊。

狮子狮子是唯一一种雌雄群居的猫科动物,现今第二大的猫科动物。

狮的体型巨大,公狮身长可达180cm-250cm,平均体重230公斤,最大280公斤以上,母狮也有160cm,体重100-180千克,非洲陆地上最强的食肉动物。

在狮群中,雌狮一般担任捕猎和照顾幼仔的任务,而雄狮则担任抵御外来入侵的任务,是雄性寄生社会。

狮群有着不输给犬科动物的配合和协作。

虽然雌狮的体型比雄狮小,但是比雄狮更凶残、更敏捷。

雄狮的脾气比老虎来说要温和的多,只有面对鬣狗群或者其他狮群挑衅时,才会为了保卫领土而战斗。

狮子奔跑速度高达49-70KM\H。

老虎老虎是最大的猫科动物,体重范围100-350公斤,分为4个大的亚种(西伯利亚虎,也称东北虎,体重200-350公斤,雄性最大身长3.3米;孟加拉虎,180-260公斤;华南虎,170公斤,苏门答腊虎,120公斤),是亚洲陆地上最强的食肉动物。

可以单独猎杀比自己体型大5倍以上的猎物,亚丛林中只有成年雄性大象才能抵挡老虎的攻击。

甚至爬上树尝试攻击人类的直升飞机。

老虎奔跑速度高达56-80KM\H。

美洲豹/金钱豹(花豹)美洲豹又叫美洲虎,但它既不是虎也不是豹。

1、孔雀蛾:喜欢吃杏叶。

2、菜青虫:以白菜为食,群居生活。

3、蟹蛛:它经常潜伏在花丛和草丛中,伺机捕食过往的昆虫。

4、狼蛛:一种蛛形纲动物,它可以杀死害虫,过着狩猎的生活。

5、红蚂蚁:记忆力很强的食肉蚂蚁。

6、蛴螬:大部分是食草动物,有些种类的蛴螬可以入药。

7、甲虫:它主要以动物和植物为食。

8、蝉:它以树液为食。

9、腰蜂:以蜘蛛为食。

10、蜘蛛:蜘蛛目。

11、蜘蛛以昆虫、其他蜘蛛和多足动物为食。

12、萤:它喜欢生活在潮湿、温暖、植被茂盛的地方。

13、蟋蟀:夜间活动,杂食性。

14、螳螂:白天活动的生物,食肉昆虫。

15、蝎子:食肉动物,夜间活动,冬眠,是一种温血动物。

16、蜜蜂:它们吃植物的花粉和花蜜。

17、曹保果:它是一种杂食性动物,以捕食昆虫和田间害虫为生。

18、长期甲虫:以花粉、嫩树皮、嫩枝、树叶、根、树汁、果实、真菌等为食。

19、蚱蜢:它经常吃有臭味的叶子。

20、蜣螂:蜣螂大多是食粪动物,有“大自然的清道夫”之称。

21、瓢虫:是杂食性动物,经历卵、幼虫、蛹、成虫四个生长阶段。

动物之间的关系知识点动物界是一个多样且复杂的生态系统,其中各种动物之间形成了各种关系。

这些关系可以是同类之间的互动,也可以是不同物种之间的相互作用。

本文将介绍几种常见的动物之间的关系,以及它们的定义和特点。

1.共生关系共生关系是指两种不同物种之间相互依存的关系。

在这种关系中,两种物种中的至少一种从中获益,而另一种物种可能会受到损害,但通常不会被伤害到不能生存。

共生关系可以进一步分为三种类型:–互利共生:两种物种都从中获益。

例如,蜜蜂采集花蜜,同时为植物传粉,植物通过传粉可以繁殖,而蜜蜂则获得花蜜作为食物。

–寄生共生:一种物种从中获益,而另一种物种受到损害。

例如,寄生虫寄生在宿主动物体内,从宿主身上获得养分和庇护,而宿主则遭受感染和损害。

–互助共生:一种物种从中获益,而另一种物种对其没有影响。

例如,鸟类在大象背上栖息,从大象身上获取食物,而大象不受任何损害。

2.捕食关系捕食关系是指一种物种捕食另一种物种的关系。

在这种关系中,捕食者通过捕食猎物来获取食物,而猎物则被捕食者吃掉。

这种关系在自然界中非常普遍,也是生态系统中维持能量流动和物种平衡的重要因素。

–食肉动物和食草动物:食肉动物捕食食草动物,从中获得营养。

食草动物则被食肉动物捕食,维持食物链的平衡。

–捕食者和被捕食者:捕食者可以是任何能够捕食其他动物的物种,而被捕食者则是被捕食的物种。

这种关系可以形成一个复杂的食物网,连接着多个物种。

3.互惠关系互惠关系是指两种或多种物种之间通过互相提供某种资源或服务来互相受益的关系。

在这种关系中,物种之间相互合作,从而使彼此的生存条件得到改善。

–授粉者和植物:植物通过花朵吸引昆虫等生物来传播花粉,而这些授粉者则从植物中获取食物和庇护。

–清洁互惠:某些物种会为其他物种提供清洁服务,例如,鸟类清除其他动物的寄生虫,从中获得食物,而它们的宿主则摆脱了寄生虫的困扰。

4.竞争关系竞争关系是指两种或多种物种之间争夺有限资源的关系。

啄食的动物的牙齿结构有何特点?一、喙的特殊结构1. 鸟类和某些哺乳动物喙的形态在鸟类中,仅仅上颚向前伸长而延长形成的鸟喙,是各种灵活、巧妙的啄食设备,具有高度的适应性。

而某些哺乳动物也具备类似的喙结构。

2. 感觉器官在喙的位置喙不仅仅是用来啄食的工具,还具有触觉、嗅觉和电场感应器官等多种作用。

这些感觉器官的分布在喙的位置,使得啄食的动物能够更好地感知周围环境。

3. 喙分泌唾液和酶的功能喙具备分泌唾液和酶的功能,能够预先对食物进行润滑和初步的消化,为后续的咀嚼、吞咽和消化过程打下基础。

二、锋利的牙齿形态1. 食草动物牙齿的特点食草动物的牙齿一般比较平坦,适合嚼碎植物纤维,有助于提高食物消化的效能。

2. 食肉动物的牙齿形态食肉动物的牙齿则比较尖锐,适合撕裂肉类食物,帮助捕食和进食的过程。

3. 食昆虫动物的牙齿特点食昆虫动物的牙齿具有特殊的结构,适应于咬碎昆虫外骨骼,能够更好地提取昆虫体内的营养。

三、牙齿结构的适应性1. 牙齿的多样性与适应性不同种类的动物根据其生活习性和食物特点,牙齿结构呈现出多样性,帮助它们更好地捕食、咀嚼和消化食物。

2. 牙齿的生理特性与功能牙齿的形态和结构不仅仅是外观上的美观,更重要的是它们在食物消化过程中发挥的作用,为动物提供充足的营养和能量。

3. 牙齿的进化与物种的适应牙齿的进化是物种适应环境的结果,不同物种在不断演化的过程中,通过对牙齿结构的改变和优化,获得更为适应自身生存和繁衍的能力。

四、案例分析:啄食动物的牙齿结构1. 鸟类的喙与牙齿的退化鸟类的喙是其独特的啄食工具,替代了牙齿的功能,成为其独特的进食器官。

2. 异龙齿与植物的进化竞争异龙齿是一种古老的爬行动物的牙齿结构,其特殊形态与植物的进化竞争密切相关。

3. 啮齿类动物的长牙与磨牙啮齿类动物的牙齿结构适应了它们的特殊食物习性,长牙和磨牙的结构有助于它们充分利用食物资源。

在自然界中,啄食的动物的牙齿结构巧妙地适应了它们的食物需求和生活习性。

森林中的食草动物种类森林是地球上生物多样性最丰富的生态系统之一,其中生活着各种各样的动植物。

而在森林中,食草动物是一个重要的群体,它们以植物为食,维持着生态系统的平衡。

本文将介绍一些常见的森林中食草动物的种类,让我们一起来认识它们吧。

**1. 鹿类**鹿类是森林中最为常见的食草动物之一,它们身形优美,行动敏捷。

鹿类动物包括梅花鹿、马鹿、狍子等,它们主要以各类植物的叶、嫩枝、草本植物等为食。

鹿类动物在森林中的觅食过程中,不仅帮助植被修剪,还成为其他食肉动物的猎物,是森林生态系统中不可或缺的一部分。

**2. 兔子**兔子是另一类常见的食草动物,它们外形可爱,善于挖洞,生活在森林的草丛中。

兔子主要以各类草本植物、树木的嫩芽、根茎等为食,是森林中的重要食草动物之一。

兔子繁殖能力强,数量庞大,但同时也是许多食肉动物的猎物,处于食物链的中下层。

**3. 鼠类**鼠类动物在森林中也扮演着重要的角色,它们包括松鼠、旱獭等。

这些小巧灵活的动物主要以各类植物的果实、种子、坚果等为食,同时也会啃食树木的树皮。

鼠类动物在森林中的觅食过程中,不仅帮助植物传播种子,还成为许多食肉动物的猎物,是森林生态系统中不可或缺的一部分。

**4. 羚羊**羚羊是一类生活在草原和森林边缘地带的食草动物,它们外形优美,奔跑迅速。

羚羊主要以各类草本植物、灌木的嫩叶、树木的嫩芽等为食,是草原和森林边缘地带的重要食草动物之一。

羚羊在生态系统中扮演着重要的角色,既帮助植被修剪,又成为许多食肉动物的猎物,维持着生态系统的平衡。

**5. 大象**大象是森林中体型庞大的食草动物,它们以各类植物的树叶、树枝、树皮等为食。

大象是植食性动物中的巨无霸,每天需要大量的植物来维持生存。

大象在森林中的觅食过程中,不仅影响了植被的分布和结构,还对森林生态系统的演替和更新起着重要作用。

通过以上介绍,我们可以看到,森林中的食草动物种类繁多,它们在生态系统中扮演着重要的角色。

林地动物的物种特点与分类林地是自然界中与生态系统紧密相连的重要生物圈,它是多样性物种的栖息地之一。

林地中栖息着各种各样的动物,它们在适应环境、生活习性、食性以及体型等方面有着独特的特点。

本文将探讨林地动物的物种特点和分类。

一、物种特点林地动物的物种特点主要表现在以下几个方面:1. 适应性强:林地生境所提供的丰富资源为动物提供了条件进行生存和繁衍。

林地动物具有较强的适应能力,能够适应不同的气候条件、食物来源和竞争关系。

例如,熊类动物具有对低温环境的适应能力,而猴子类动物则适应于高温多雨的热带雨林生境。

2. 生活习性多样:林地动物根据自身的需要和环境的要求,养成了各种各样的生活习性。

有些动物会在白天活动,而有些则是夜行性动物。

一些动物会结成群体生活,如黑猩猩和狼群,而另一些动物则更倾向于独居。

3. 食性多样:林地提供了不同的食物来源,各个层面上的植物和其他动物的存在为林地动物提供了多样化的食物选择。

由于林地食物的多样性,林地动物的食性也呈现出较大的差异。

例如,食草动物主要以植物为食,而食肉动物则以其他动物为食。

另外,一些动物则兼食植物和其他动物。

4. 体型多样:林地动物的体型大小各异,从小到大包罗万象。

有些动物体型较小,如松鼠和鸟类,它们更适合在树冠层活动。

而大型动物如大象和老虎则更适应在地面上活动。

二、分类林地动物根据科学分类的原则,可以分为不同的类群。

下面将介绍几个常见的林地动物类群:1. 哺乳动物:哺乳动物是林地生态系统中的重要组成部分。

它们具有恒温、产奶和毛发的特征。

在林地中,哺乳动物种类繁多,包括食草动物如鹿和羊,食肉动物如狼和豹,以及食虫动物如穿山甲和袋鼠等。

2. 鸟类:鸟类是林地中常见的动物类群之一。

它们具有羽毛、嘴和有力的翅膀等特征。

林地中的鸟类种类丰富,包括啄木鸟、杜鹃和鹦鹉等。

它们适应于不同的栖息地,并展示出各自独特的飞行方式。

3. 爬行动物:爬行动物包括蛇、蜥蜴和乌龟等,它们以其爬行的方式在林地中生活。

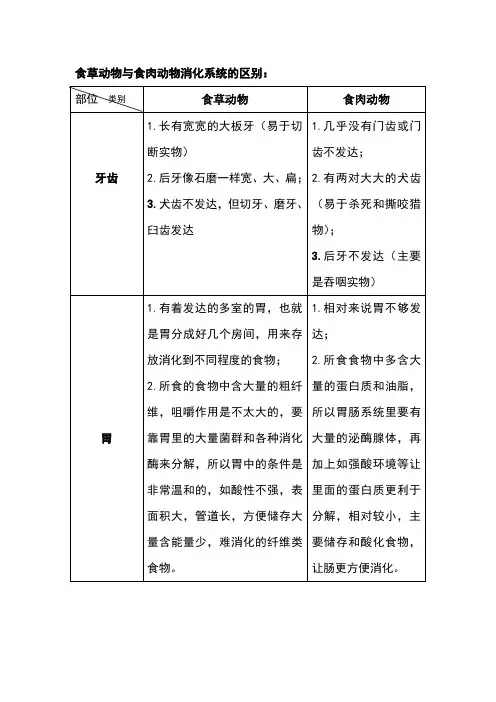

比较食肉动物、食草动物的特点主要为两点,一是消化系统,二是外形。

一.消化系统:1.牙齿肉食动物因为食肉,通常会有长而尖的犬牙,同时磨牙不发达,以利于撕咬及穿透皮肤,如狗,狼;而草食动物的牙齿一般较平,犬牙不发达,但是切牙,磨牙发达,以利于磨碎食物,如牛。

2.胃草食动物有着发达的多室的胃,也就是胃分成好几个房间,用来存放消化到不同程度的食物,如牛有四个胃;因为食草动物所食的食物中含大量的粗纤维,咀嚼作用是不太大的,要靠胃里的大量菌群和各种消化酶来分解,所以胃中的条件是非常温和的,如酸性不强,表面积大,管道长,方便储存大量含能量少,难消化的纤维类食物。

肉食动物相对来说胃不够发达;所食食物中多含大量的蛋白质和油脂,所以胃肠系统里要有大量的泌酶腺体,再加上如强酸环境等让里面的蛋白质更利于分解,相对较小,主要储存和酸化食物,让肠更方便消化。

3.肠食草动物肠非常长,盲肠发达(因为植物比较难消化);食草性的食物中有大量的纤维素,纤维素吸收的场所多是大肠;肠道是自身长度的10~20倍,肠道崎岖不平,布满突起和皱褶,好似一条山间小道,以便植物性食物在缓慢通过的同时得以被最大程度吸收。

食肉动物肠一般比较短,盲肠也不发达;肉食性的食物多是从胃就开始消化了,小肠是主要的吸收部位,大肠内几乎无吸收;肠道比它们的身体长3~6倍,肠道很光滑,形状像管道,其中没有凹凸不平之处,因此肉类可迅速通过。

二.外形:1.脚部肉食动物的脚不具蹄,为爪子,适于奔跑跳跃,具肉垫,一是在高速跑动中起减振作用,二来是能降低行动时的声音,以不被发现。

而草食动物脚,具蹄(奇数或偶数),便于奔跑和刨食植物根系,种子。

2.眼睛肉食动物眼睛在头前方,能双眼同时观察同一事物,以得到立体图象,以精确定位目标方位,速度,距离等,如虎狼。

而草食动物眼睛通常在头的两侧,不能双眼同时观察非正前方的东西,这样的好处是观察面大,方便寻找食物及逃避天敌,如牛羊。

食肉动物的思维方式从来富于警惕性和攻击性,是主动的一方;而食草动物的思维方式充其量也仅仅是防御,永远处于被动地位。

一.消化系统:

1.牙齿

肉食动物因为食肉,通常会有长而尖的犬牙,同时磨牙不发达,以利于撕咬及穿透皮肤,如狗,狼;而草食动物的牙齿一般较平,犬牙不发达,但是切牙,磨牙发达,以利于磨碎食物,如牛。

2.胃

草食动物有着发达的多室的胃,也就是胃分成好几个房间,用来存放消化到不同程度的食物,如牛有四个胃;因为食草动物所食的食物中含大量的粗纤维,咀嚼作用是不太大的,要靠胃里的大量菌群和各种消化酶来分解,所以胃中的条件是非常温和的,如酸性不强,表面积大,管道长,方便储存大量含能量少,难消化的纤维类食物。

肉食动物相对来说胃不够发达;所食食物中多含大量的蛋白质和油脂,所以胃肠系统里要有大量的泌酶腺体,再加上如强酸环境等让里面的蛋白质更利于分解,相对较小,主要储存和酸化食物,让肠更方便消化。

3.肠

食草动物肠非常长,盲肠发达(因为植物比较难消化);食草性的食物中有大量的纤维素,纤维素吸收的场所多是大肠;肠道是自身长度的10~20倍,肠道崎岖不平,布满突起和皱褶,好似一条山间小道,以便植物性食物在缓慢通过的同时得以被最大程度吸收。

食肉动物肠一般比较短,盲肠也不发达;肉食性的食物多是从胃就开始消化了,小肠是主要的吸收部位,大肠内几乎无吸收;肠道比它们的身体长3~6倍,肠道很光滑,形状像管道,其中没有凹凸不平之处,因此肉类可迅速通过。

二.外形:

1.脚部

肉食动物的脚不具蹄,为爪子,适于奔跑跳跃,具肉垫,一是在高速跑动中起减振作用,二来是能降低行动时的声音,以不被发现。

而草食动物脚,具蹄(奇数或偶数),便于奔跑和刨食植物根系,种子。

2.眼睛

肉食动物眼睛在头前方,能双眼同时观察同一事物,以得到立体图象,以精确定位目标方位,速度,距离等,如虎狼。

而草食动物眼睛通常在头的两侧,不能双眼同时观察非正前方的东西,这样的好处是观察面大,方便寻找食物及逃避天敌,如牛羊。

三.性格

食肉动物的思维方式从来富于警惕性和攻击性,是主动的一方;而食草动物的思维方式充其量也仅仅是防御,永远处于被动地位。

当遇到其他族类动物时,食肉动物只关注两件事:第一,它会不会吃我第二,我能不能吃它如果判明对方对自己有威胁,那就要么格斗,要么逃跑;反之就要准备吃掉对方,老实不客气。

而食草动物如果是野生的,则只关注头一条:他会不会吃我如果会,那就逃跑;如果不会,那就“和平共处”,总之不打别人的主意。

如果这食草动物是家养的,则连这点警惕思维也没有,一切听之任之,逆来顺受。

四.食肉动物吃荤

食草动物吃素。