建筑结构抗震设计理论及实例

- 格式:pdf

- 大小:13.65 MB

- 文档页数:95

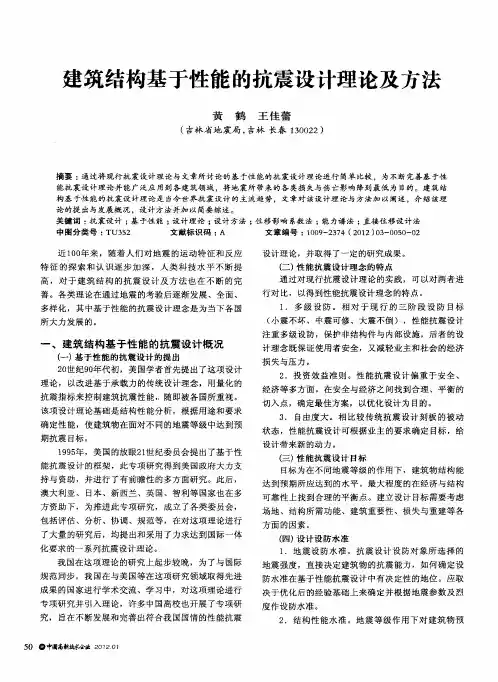

建筑结构抗震设计理论及其设计方法一、建筑结构抗震功能设计概述1、地震设防水准地震设防水准指的是将来可能用在建筑结构上的地震强度的大小。

因为地震设防水准对建筑结构的抗震性能有着直接的影响,所以在基于利用的建筑结构抗震模式设计理论中,在建筑结构抗震模式设计过程中必须将地震设防水准精细化,以确保不同等级的抗震设防水准能够在不同的地震强度作用下有效地控制建筑结构的损坏状态。

2、建筑结构的抗震性能水准建筑结构的抗震性能水准指的是在不同的设防地震等级作用下的建筑物可能的最大损坏程度,其包括建筑结构的完整性、适应性以及安全性等。

根据研究实际的地震灾害可知,按照传统设计理念设计出来的建筑物虽然能够避免因为坍塌所造成的人员伤亡,却无法有效减少因为建筑物结构破坏所造成的基本设备、构件功能缺失带来的巨大经济损失。

基于利用的建筑结构抗震模式的设计要求,要考虑非结构构件、结构构件、建筑内部设备与装修等多项影响因子。

还要据此设定详细、准确地建筑结构的抗震性能水准,以便扩大选择范围。

3、建筑结构的抗震性能目标建筑结构的抗震性能目标指的是根据其中一设防的地震等级所预期达到的建筑结构抗震能力。

确立建筑结构的抗震性能目标必须综合考虑各项影响因素,比如工地特征、工程投入和效益、建筑的潜在价值等。

其中,按建筑物的重要程度将结构抗震性能目标划分为基本设防目标、重要设防目标、特别设防目标。

二、建筑结构抗震设计方法介绍国内外工程界学者对基于功能利用的建筑结构抗震模式设计方法的研究给予了高度的重视,在抗震设计的目标与理念上大致形成了统一的观点。

一般情况下,基于功能利用的建筑结构抗震设计方法跟归纳为承载力设计法、位移设计法、能量设计法三种。

1、承载力设计法当前,在世界各地的建筑结构抗震设计规范中往往采用承载力设计法。

因此不做具体介绍,主要介绍一下两种设计方法。

2、位移设计法位移设计法即先采用代替结构法把结构表示位移等效单自由度振子,用最大位移时的割线刚度和适合于非弹性反应时吸收的滞变能量的等效粘滞阻尼来表征结构,然后用预先确定的设计位移反应谱和由预期的延性求得估计的阻尼,由设计位移可求出最大位移时等效周期。

复杂超限高层建筑抗震设计指南及工程实例随着技术的发展,越来越多的复杂超限高层建筑拔地而起。

然而,这类建筑由于高度和结构等因素的影响,抗震设计就显得尤为重要。

以下是有关复杂超限高层建筑抗震设计指南及工程实例的一些建议。

一、设计指南:1. 充分考虑建筑的特殊性复杂超限高层建筑往往呈异形或曲线形状,内部布局也较为复杂。

因此,在抗震设计前,应充分考虑建筑的特殊形状和特点,进行合理的分析和研究。

2. 采用有效的结构形式针对复杂超限高层建筑的特殊性,建议采用抗震性能优异的框架-筒结构、框架-剪力墙结构、框架-支撑结构等有效的结构形式,以保证建筑的整体稳定性。

3. 采取合适的防震措施除了结构形式的合理设计,合适的防震措施也非常重要。

例如,可以采用减震器、防震支承器、隔震层等措施,以有效减少建筑产生的震动,提高其抗震性能。

4. 建筑材料的选取与应用建筑材料的选取与应用也是抗震设计的重要方面。

建议选择抗震性能优良的材料,例如高强混凝土、钢结构等,以确保建筑的稳定性。

二、工程实例:1. 北京国际财经中心北京国际财经中心是一座高达330米的复杂超限高层建筑,采用框架-支撑体系和混凝土和钢结构相结合的建筑材料,以充分保证其整体抗震性能。

2. 上海环球金融中心上海环球金融中心高度达到632米,采用框架-剪力墙结构和混凝土和钢结构相结合的建筑材料,具有很强的抗震性能。

3. 广州塔广州塔高度为610米,采用多种结构形式,例如钢桁架、钢筒等,以保证建筑的稳定性。

此外,还采用了震动减缓器等多种防震措施,以提高抗震性能。

综上所述,复杂超限高层建筑的抗震设计十分重要。

设计人员应根据建筑的特殊形状和特点,采取有效的结构形式和防震措施,选择抗震性能优良的建筑材料,以确保建筑的稳定性。

建筑抗震设计原理及实例分析地震是一种自然灾害,由于其突发性和破坏性,给人们的生命和财产带来了极大的威胁。

因此,对于建筑物而言,抗震设计是至关重要的。

本文将介绍建筑抗震设计的原理,并通过实例分析加深理解。

1. 抗震设计原理1.1 静力合成法静力合成法是一种最为简单和常用的抗震设计方法,在计算建筑物的抗震能力时常常采用。

其原理是将楼房的结构视为刚体,同时将建筑物所受的地震力视为外力,用物理学的静力学原理求出其应变和应力。

静力合成法最大的优点是计算量小,适用于简单的建筑结构。

1.2 动力计算法动力计算法是一种用于计算建筑物动态响应的方法,通常采用的是模拟振动试验或数学模拟。

其原理是利用地震波在建筑中的传播特性,通过数学模型求解建筑物的加速度、速度、位移等响应参数。

动力计算法的优点是可以考虑建筑物的动态响应,适用于复杂的结构体系。

1.3 减震措施减震措施是通过改变建筑结构体系的刚度、质量和阻尼等方式来减少地震对建筑物的破坏。

常用的减震措施包括添加阻尼器、悬挂系统或膨胀节等,以减少地震波引起的建筑震动。

2. 实例分析2.1 建筑物地震响应的简单模型为了更好地理解抗震设计原理,我们可以考虑一种简单的建筑物模型。

假定这是一幢三层的砖混结构建筑,地震波的主要频率为5Hz,地震力最大加速度为0.15g。

我们采用静力合成法来计算这个建筑物的抗震能力,其计算过程如下:- 计算建筑物的重量:假定每个楼层的高度为3m,建筑物总高度为9m,每个楼层的平面面积为100m²,使用砖混结构,建筑物单位体积重量为24kN/m³,则可计算出建筑物总重量为(3×100×24)×9=64.8MN。

- 计算建筑物的抗震力:假定地震波在建筑高度方向的方向分布均匀,则可用得到建筑物的抗震力为64.8×0.15=9.72MN。

- 计算建筑物的层间剪力:假设建筑物为刚体,其所受到的地震力等效于作用在其重心处的一个力,通过静力学原理可以得到建筑物每层所受到的应力分布,从而计算出每层的层间剪力。

结构抗震设计1、地球内部断层错动并引起周围介质振动的部位称为震源。

震源正上面的地面位置叫震中。

地面某处至震中的水平距离叫做震中距。

2、振动以波的形式从震源向外传播,就形成了地震波。

在地球内部传播的波称为体波。

而沿地球表面传播的波叫做面波。

地震波的传播速度,以纵波最快,横波次之,面波最慢。

3、地震动的峰值、频谱和持续时间,通常称为地震动的三要素。

4、建筑物平、立面布置的基本原则是:对称、规则、质量和刚度变化均匀。

5、多层土的地震效应主要取决于三个基本因素:覆盖图层厚度、土层剪切波速、岩土阻抗比。

6、地基土抗震承载力一般高于地基土静承载力。

7、由地震动引起的结构内力、变形、位移及结构运动速度与加速度等统称为结构地震反应。

若专指由地震动引起的结构位移,则称结构地震动位移反应。

8、阻尼比:,,c/cr9、因质量m与刚度k是结构固有的,因此无阻尼体系自振频率或周期也是体系固有的,称为固有频率与固有周期。

10、当结构体系自振频率与简谐地面运动频率相近时结构发生强烈振动反应的现象称为共振。

11、将质点所受最大惯性力定义为单自由度体系的地震作用。

12、为便于求地震作用,将单自由度体系的地震最大绝对加速度反应与其自振周期T的关系定义为地震加速度反应谱,或简称地震反应谱。

13、当建筑物有局部突出屋面的小建筑时,由于该部分结构的重量和刚度突然变小,将产生鞭梢效应,即局部的突出的小建筑的地震反应有加剧的现象。

14、设防烈度为8度和9度的大跨度屋盖结构、长悬臂结构、烟囱及类似高耸结构和设防烈度为9度区的高层建筑,应考虑竖向地震作用。

15、对于质量和刚度明显不均匀、不对称的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响。

砌体结构房屋的震害,刚性楼该房屋,上层破坏轻,下层破坏重;柔性楼盖房屋,上层破坏重、下层破坏轻。

16、多层砌体结构所受地震作用主要包括水平作用、垂直作用和扭转作用。

17、砌体抗剪强度理论主要有两种:主拉应力强度理论与剪切摩擦强度理论。

建筑抗震设计概述本文对地震的成因及建筑的抗震设计作一概述,使人们对建筑抗震设计有一个初步而又正确的认识。

标签:地震理论、建筑抗震设计我国的城市化建设非常迅速且规模巨大,人们大量涌入城市成为其中的一员。

地震作为一种破坏性很强的自然灾害,对建筑结构安全的影响尤其重大,也直接关系到每个人的安全。

本文在这里就建筑结构抗震设计作一概述,使人们对建筑抗震设计有一个初步而又正确的认识。

1、地震理论概述我国处于世界两大地震带,东部的环太平洋地震带和西部、西南部的欧亚地震带之间,据统计我国大陆地震约占世界大陆地震的三分之一。

因此我国是一个多震国家。

建筑的抗震设计非常重要。

地震多发生在距地表几十公里内的地壳层和地幔层的上部。

按成因地震可分为四种类型:构造地震、火山地震、冲击地震、诱发地震。

其中构造地震占绝大多数。

地震的破坏程度与震级、震源深度都有关系。

震级是地震发生强度的一种度量,地震越强,震级就越大。

震级相差一级,能量相差约30倍。

地震震级和地震烈度不同,震级代表地震本身强弱,烈度表示同一次地震在地震波及的各个地点所造成的影响程度,它与震源深度、震中距、方位角、地质构造以及土壤性质等因素有关。

一般来说震级越大、震源越浅、震中距越近,地震烈度越大。

2、建筑抗震理论分析的进程1、拟静力理论。

拟静力理论是20世纪10~40年代发展起来的一种理论,它在估计地震对结构的作用时,仅假定结构为刚性,地震力水平作用在结构或构件的质量中心上。

地震力的大小相当于结构的重量乘以一个比例常数(地震系数)。

2、反应谱理论。

反应谱理论是在20世纪40~60年代发展起来的,它以强地震动加速度观测记录的增多和对地震地面运动特性的进一步了解,以及结构动力反应特性的研究为基础。

是美国的一些研究学者对地震动加速度记录的特性进行分析后取得的一个重要成果。

3、动力理论。

动力理论是20世纪70-80年代广为应用的地震动力理论。

它的发展基于60年代以来电子计算机技术和试验技术的发展,以及人们对各类结构在地震作用下的线性与非线性反应过程有了较多的了解。