跨国公司避税案例分析共20页20页PPT

- 格式:ppt

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:6

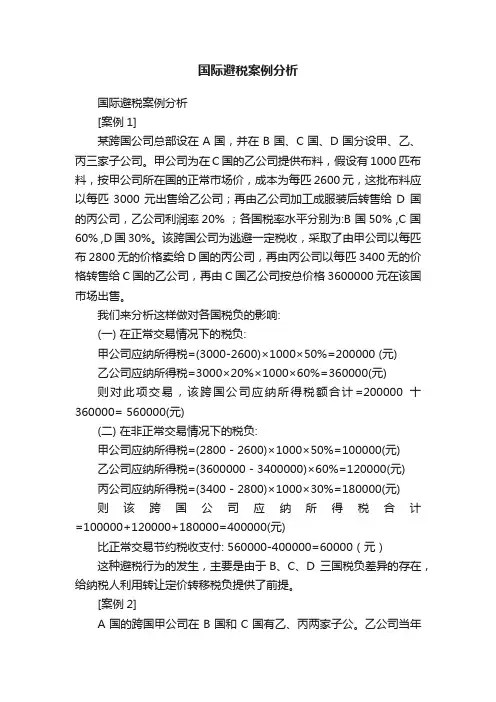

国际避税案例分析国际避税案例分析[案例1]某跨国公司总部设在A国,并在B国、C国、D国分设甲、乙、丙三家子公司。

甲公司为在C国的乙公司提供布料,假设有1000匹布料,按甲公司所在国的正常市场价,成本为每匹2600元,这批布料应以每匹3000元出售给乙公司;再由乙公司加工成服装后转售给D 国的丙公司,乙公司利润率20% ;各国税率水平分别为:B 国50% ,C 国60% ,D 国30%。

该跨国公司为逃避一定税收,采取了由甲公司以每匹布2800无的价格卖给D 国的丙公司,再由丙公司以每匹3400无的价格转售给C 国的乙公司,再由C国乙公司按总价格3600000元在该国市场出售。

我们来分析这样做对各国税负的影响:(一) 在正常交易情况下的税负:甲公司应纳所得税=(3000-2600)×1000×50%=200000 (元)乙公司应纳所得税=3000×20%×1000×60%=360000(元)则对此项交易,该跨国公司应纳所得税额合计=200000十360000= 560000(元)(二) 在非正常交易情况下的税负:甲公司应纳所得税=(2800-2600)×1000×50%=100000(元)乙公司应纳所得税=(3600000-3400000)×60%=120000(元)丙公司应纳所得税=(3400-2800)×1000×30%=180000(元)则该跨国公司应纳所得税合计=100000+120000+180000=400000(元)比正常交易节约税收支付: 560000-400000=60000(元)这种避税行为的发生,主要是由于B、C、D 三国税负差异的存在,给纳税人利用转让定价转移税负提供了前提。

[案例2]A国的跨国甲公司在B国和C国有乙、丙两家子公。

乙公司当年盈利3000万元,按5%的固定股利率,年终应向甲公司支付股息:3000×15%=150万元;公司当年盈利2000万元,按4%的固定股利率,年终应向甲公司支付股息征收20%的所得税。

华为避税税收筹划案例

随着全球经济的深入发展,税收筹划已成为企业管理中越来越重要的一部分。

作为一家跨国公司,华为在税收筹划方面也有着自己的一套独特做法。

华为最早开始进行税收筹划的时间可以追溯到2006年。

当时,华为的海外业务开始迅速扩张,公司高层也开始意识到税收筹划的重要性。

于是,华为成立了一个专门的税务筹划团队,负责为公司提供税收优化方案。

其中,最为常用的方法就是通过香港的特殊地位进行税收避免。

在华为的财务结构中,香港扮演着关键的角色。

华为将大部分海外利润汇入香港的子公司,然后再以“股权转让”的方式将这些利润转移回中国内地的母公司,从而避免了海外利润纳税的问题。

此外,华为还利用了中国和其他国家之间的税收协定,将海外公司的所得税降至最低。

例如,在某些国家和地区,华为可以通过与政府签订的税收协定,将企业所得税降低至5%以下。

不过,华为的税收筹划也存在着一些争议。

许多人认为,华为通过这种方式避税是不道德的行为。

但从企业的角度来看,这是一种合法的税收优化方式,并且也是华为在全球市场上保持竞争力的必要手段之一。

总的来说,华为的税收筹划案例向我们展示了一种跨国企业如何利用各种国际规定和税收协定来进行合法的税收优化,从而为企业创造更多的利润。

跨国公司转让定价反避税汇报人:日期:•跨国公司转让定价概述•跨国公司转让定价反避税制度•跨国公司转让定价税务审查目录•跨国公司转让定价调整与惩罚•跨国公司转让定价反避税的建议与措施•跨国公司转让定价反避税案例分析01跨国公司转让定价概述0102转让定价是一种经济行为,其核心是价格转移,即通过价格调整实现经济利益在关联企业之间的转移。

转让定价是指跨国公司内部关联企业之间在交易过程中,为了实现避税或其他目的,对产品或服务定价进行人为干预。

商品交易跨国公司通过人为调整商品交易价格实现避税。

例如,将高价值商品以低价出售给关联企业,从而减少所得税。

服务交易跨国公司通过人为调整服务交易价格实现避税。

例如,将高价值服务以低价提供给关联企业,从而减少所得税。

贷款跨国公司通过人为调整贷款利率实现避税。

例如,将高利率贷款以低利率提供给关联企业,从而减少利息预提税。

特许权使用费跨国公司通过人为调整特许权使用费实现避税。

例如,将高价值特许权以低价授权给关联企业,从而减少特许权使用费预提税。

01020304跨国公司通过转让定价手段,将利润从高税率国家转移到低税率国家,从而降低整体税负。

避税跨国公司通过转让定价手段,规避高外汇管制的国家对外汇流出的限制,从而确保资金和利润的自由转移。

规避外汇管制跨国公司通过转让定价手段,调整国际业务结构,从而优化全球资源配置和业务布局。

调整国际业务结构02跨国公司转让定价反避税制度制定过程反避税法规的制定通常由立法机构完成,经过公众意见征集、专家讨论和审查等环节,以确保法规的合理性和有效性。

背景与目的为防止跨国公司利用转让定价进行避税,维护税收秩序和公平竞争环境,各国制定了反避税法规。

法规框架反避税法规通常包括转让定价的定义、纳税人的义务、税务机关的权力、转让定价调整方法、处罚规定等部分。

纳税人义务纳税人应按照独立交易原则进行关联交易,及时向税务机关报送有关文件和资料,并按照规定调整转让定价。

跨国集团佣金支出转移利润反避税案例分析一、案例简述1992 年9 月,日本B、C 两家外资企业出资组建境内某服装A 公司,其中B 公司投资比例90%,C 公司投资比例10%.A 公司主要经营高档织物面料的织造和整理加工,国标行业属于机织服装制造行业,有自营和代理进出口业务。

A 公司成立当年即进入获利年度,开始享受“两免三减半”优惠。

2010—2014 年期间,A 公司与香港D 公司、E 公司签订佣金协议,约定D 公司、E 公司负责为其扩展客户,佣金比例随销售金额变化,分为3% 和5% 两档。

A 公司与两家香港公司签订的协议内容完全一致。

A 公司经营情况见表1,佣金支付明细见表2.二、案件处理(一)疑点分析1. 本案中佣金支付根据A 公司销售合同的金额提取,持续时间较长,不符合独立交易原则。

佣金支付一般是介绍一次业务后支付,或是按年支付。

主管税务机关认为A 公司以支付给两家公司佣金的形式将应属于A 公司的利润转移到了境外关联方,存在逃避缴纳企业所得税的嫌疑。

2.A 公司从2001 年起就向法国客户销售产品,但从2006 年11 月起才开始支付佣金。

面对质疑A 公司表示,第一,支付佣金的对象为香港注册的具有合法经营资格的机构,且与A 公司不是关联关系,不存在利润转移的动机与可能性;第二,佣金支付具有合理商业目的,用于发展客户;第三,佣金提取比例为3% 或5%,并未超出企业所得税税前扣除的限额且均已按照合同扣缴了营业税税款。

鉴于目前基层征管手段无法核实A 公司的交易情况,主管税务机关很难凭上述疑点直接否定其佣金支付的真实性或是商业目的的合理性。

在此情况下,我国启动了国际税收情报交换调查程序,就A 公司佣金合同内容的真实性和相关支付费用的情况,分别向法国和香港主管税务当局发出国际税收专项情报请求。

(二)情报交换回函2015 年8 月,我国收到了法国主管税务当局的情报回函,回函中明确了2011—2012 年期间A公司与法国客户之间的业务往来是直接进行的,与香港E 公司无任何联系,也未通过其他中间机构。