安全驾驶与心理学共29页

- 格式:ppt

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:1

安全驾驶与心理学引言安全驾驶是每个司机都应该重视的问题。

为了提高驾驶者的安全意识和驾驶技能,许多研究都将注意力放在了心理学方面。

本文将探讨安全驾驶与心理学之间的关系,并介绍一些常见的心理学因素对驾驶行为的影响。

心理学因素对驾驶行为的影响1. 注意力与集中力注意力是驾驶过程中至关重要的因素。

驾驶者需要集中精神注意道路情况和其他交通参与者,从而做出正确的反应。

然而,疲劳、分心、手机使用等因素都可能导致驾驶者的注意力不集中,增加驾驶风险。

•疲劳驾驶:疲劳会降低驾驶者的警觉性和反应能力,增加事故风险。

心理学研究表明,长时间的驾驶会导致驾驶者注意力下降,因此在驾驶过程中,应定期停车休息,保证充足的睡眠时间。

•分心驾驶:分心驾驶是指驾驶者在驾驶过程中进行其他任务,例如使用手机、调节音乐等。

分心驾驶会分散驾驶者的注意力,增加事故的概率。

心理学研究发现,将注意力从驾驶任务转移到其他任务上时,驾驶者的反应时间延长,对意外状况的识别和应对能力下降。

因此,在驾驶过程中,应尽量避免分心驾驶。

2. 决策与风险判断驾驶过程中需要做出各种决策,例如超车、变道等。

这些决策往往涉及到风险评估和判断。

心理学研究发现,个体的意识和态度对决策和风险判断有着重要的影响。

•个人意识:个体对于自身的驾驶能力和风险认知会对决策产生影响。

心理学研究表明,那些高估自己驾驶能力的人更容易冒险驾驶,从而增加驾驶风险。

因此,驾驶者应正确评估自己的驾驶能力,避免过度自信。

•风险认知:驾驶者对风险的感知和判断也是决策的重要依据。

心理学研究发现,性格、经验和训练等因素会影响对风险的认知。

一些研究表明,年轻的驾驶者更容易冒险,因为他们对风险的认知可能不如老年驾驶者准确。

因此,需要加强驾驶者对风险的认知培训,以提高他们的决策能力。

3. 情绪与驾驶行为驾驶者的情绪状态会直接影响驾驶行为。

心理学研究表明,情绪对注意力、决策和反应速度等方面有重要影响。

•愤怒和压力:驾驶过程中的愤怒和压力会导致驾驶者情绪失控,增加冲动和激进驾驶的可能性。

论心理情绪与安全驾驶自汽车发明以来, 全世界道路交通事故的死亡人数已逾3千万人, 比同期战争死亡人数还多。

交通事故死亡人数占非自然死亡的1/4左右, 已成为世界最大公害, 交通事故给社会、家庭带来的危害是巨大和长远的。

从七十年代以来,西方发达国家的道路交通事故呈逐渐下降趋势,仍处于较低水平以下,其交通事故死亡人数仅占全球总数的1/4,车辆数却占全世界的2/3左右。

随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,我国汽车的拥有量也越来越多。

截至2007年底,全国机动车保有量为159777589辆。

其中,汽车56967765辆,摩托车87096613辆,挂车869124辆。

全国机动车驾驶人员163887372人,其中汽车驾驶人员107087137人。

2007~2008年,全国共发生道路交通事故592413起,造成155133人死亡、685361人受伤,直接财产损失22.1亿元。

近两年,我国每0.56分钟发生一起交通事故;每6.7分钟有一人死于车祸;每46秒钟有一人在车祸中伤残。

车祸已成为最大的社会公害,成为公路杀手。

它每年使几十万人丧失了父母和孩子,给数百万个家庭造成了难以弥补的伤痛。

这样的伤痛如果落在我们头上,相信也是难以承受的。

为此,尽量减少和避免交通事故,使人们的出行更加安全,已成为人民群众的迫切要求和愿望。

要减少和避免交通事故,首先要弄清事故发生的原因。

据分析,中国道路交通安全具有以下特点:(1)从20世纪80年代后期以来,道路交通事故数量、死亡人数、一万起交通事故的死亡率是世界上最高的,并仍以较高速率持续增长着;(2)机动车事故,即驾驶员事故,是主要因素,约占2/3;(3)事故的主要原因:超速( 占17.48%);(4)虽然洒水后驾驶比例较低 (3.28% ),但后果极其严重;(5)摩托车驾驶员占死亡人数14%(全国约有5000万辆摩托车);(6)行人是交通事故的最大受害者,占26.5%;(7)造成事故的年轻人占死亡人数的比例75.8%。

文件编号:TP-AR-L3643In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________论心理情绪与安全行车(正式版)论心理情绪与安全行车(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

自汽车发明以来, 全世界道路交通事故的死亡人数已逾3千万人, 比同期战争死亡人数还多。

交通事故死亡人数占非自然死亡的1/4左右, 已成为世界最大公害, 交通事故给社会、家庭带来的危害是巨大和长远的。

从七十年代以来,西方发达国家的道路交通事故就处于逐渐下降趋势并保持在较低的水准线下,其交通事故死亡人数仅占全球总数的1/4,车辆数却占全世界的2/3左右。

随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,我国汽车的拥有量也越来越多。

截至20xx年底,全国机动车保有量为159777589辆。

其中,汽车56967765辆,摩托车87096613辆,挂车869124辆。

全国机动车驾驶人员163887372人,其中汽车驾驶人员107087137人。

2007~20xx年,全国共发生道路交通事故592413起,造成155133人死亡、685361人受伤,直接财产损失22.1亿元。

近两年,我国每0.56分钟发生一起交通事故;每6.7分钟有一人死于车祸;每46秒钟有一人在车祸中伤残。

心理情绪与安全驾驶目前,交通安全管理已成为各级安全管理的重点。

近年来,小汽车不断进入家庭,单位公务用车也逐年增多,且车辆档次越来越高,一旦发生事故,动辄就损失上万元之多。

日常生活中交通安全尤其因违章驾车发生事故的居多,要想控制交通事故发生,各级就必须加强日常管理,严格把握驾驶员素质关。

因为稳定的心理素质是机动车驾驶员实现车辆安全行驶不可缺少的必要条件,他每时每刻都会影响机动车驾驶员的行车安全。

尤其是单位车辆管理干部应对本单位驾驶员的心理特征变化进行深层次的研究分析,掌握每位机动车驾驶员的心理特征变化,有利于车辆调度,减少因驾驶员心理变化引起的交通事故。

在日常生活中一般有情绪、注意和意志三项心理特征是最常见的,它直接影响着机动驾驶员在从事驾驶活动中所产生不同的心理反应。

一、驾驶情绪影响交通事故心理专家们认为,人的心理因素对交通事故的影响,主要表现在情绪上。

激动的情绪,无论是正面的还是负面的,都不利于驾车安全。

因此,无论是哪种个性特征的人,都应该正确认识自己的性格特点,重点要做到稳定情绪。

在心情激动的时候不宜驾车,或者迟后再驾车。

越是容易情绪化的人,越应注意驾车时的心理平衡。

心理学将人的特质分为包括乐群性、聪慧性、稳定性、恃强行等等16种,称为16维度,16维度中对驾驶员情绪的影响比较大的几个方面有:乐群性、稳定性、恃强性、敢为性、幻想性、独立性和紧张性。

乐群性是指人们与他人结伴的愿望程度。

乐群性越低的人,社会适应性也就越差,可能会带有一些反社会人格和攻击性人格,这种人容易发生交通事故。

稳定性则决定了人情绪波动情况,稳定性高的人比较中规中矩,情绪起伏小,开车时的安全系数也相对高。

恃强性代表了一个人的好胜心理,通常开车时喜欢超车的人恃强性比较强。

敢为性顾名思义,表现人做事的勇敢度,也从另一方面反映了一个人是否冲动和富有攻击性。

以上这些属性上表现较差的人,可能会在驾车时做出攻击性驾驶的行为。

攻击性驾驶行为是由开车时的急躁、烦恼,或带有愤怒的情绪引起的。

汽车驾驶认知心理学就像我爸爸开车的时候,他的眼睛总是到处看。

前面的路、旁边的车、还有路上的行人,他都得看着。

这是因为他的大脑在告诉他,要注意周围的一切,这样才能保证安全。

比如说,有一次我们在路上,突然有一只小狗跑到路中间。

爸爸的眼睛一下子就看到了,他的大脑马上就反应过来,赶紧踩刹车。

要是爸爸没有注意到,那可就危险了。

这就是他的认知在起作用,他知道路上可能会突然出现东西,所以一直保持警惕。

开车的时候,司机叔叔阿姨们还得记住很多东西呢。

像交通规则,红灯停,绿灯行,这个大家都知道。

他们的大脑就像一个小本子,把这些规则都记着。

要是不小心违反了规则,就可能会发生危险,还会被警察叔叔批评。

我有个邻居叔叔,他有一次开车的时候,因为没注意看信号灯,红灯的时候还往前走了一点。

虽然没有撞到什么东西,但是被警察叔叔教育了一顿。

他说他当时脑子里不知道在想什么,就没注意到灯变了。

这就是大脑有时候也会开小差,没有好好处理这个信息。

而且,司机们还得判断自己的车和其他东西的距离。

这就很神奇啦。

他们就像有一把小尺子在心里一样。

我坐妈妈的车时,妈妈要停车,她就会慢慢地靠近停车位。

她一边看着车旁边的线,一边看着旁边的车,然后很小心地把车停进去。

她告诉我,她要感觉自己的车和旁边的东西有多远。

如果离得太近,就可能会蹭到。

这就是她的大脑在根据眼睛看到的东西,判断距离呢。

所以呀,汽车驾驶可不是一件简单的事情。

司机们的大脑一直在做很多工作,要注意周围的情况、记住规则、判断距离,还会受到路况的影响。

我们在马路上玩耍是很危险的,因为司机们可能会来不及反应。

我们要乖乖地走人行道,这样才能保证自己的安全哦。

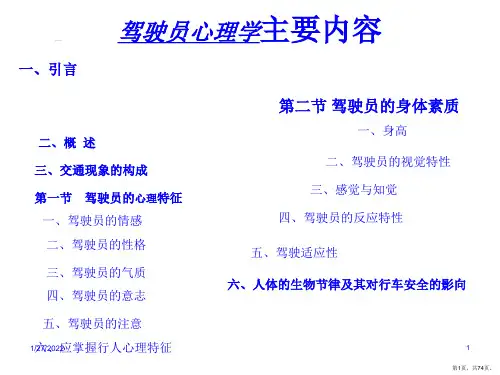

心理状态与行车安全驾驶员的心理进程是以必然的心理状态为背景的。

心理状态是指某一时刻人的心理活动水平。

如注意、分心、觉醒、疲劳等。

不同的心理状态下,驾驶员会表现出完全不同的工作质量,影响行车安全。

这是由于人的心理活动的进程是受到不同心理状态的影响,个性心理特征也是通过心理状态实现对心理进程的影响的。

第一节驾驶员的注意注意是心理活动对必然对象的指向和集中,是心理状态的一种表现形式,是驾驶员顺利准确地取得交通信息,保障安全行车的必要前提,是汽车驾驶员的一种重要的心理能力。

所谓指向是驾驶员在行车进程中,其心理活动朝向与驾驶安全有关的对象,如交通标志、交通信号、行人和车辆等,而不去注意与行车无关的其他事物。

所谓集中,是指心理活动在选定的某个事物上聚集起来,即聚精会神于最重要的事物,而对无关紧要乃至起干扰作用的其他活动的抑制。

注意的指向和集中,是注意密不可分的两个特性。

没有指向性,就不可能达到集中;没有集中性,指向性也失去了意义。

指向愈广,集中程度就越低;指向愈窄,集中程度就愈高。

(一)注意的分类注意是一种伴随于心理进程的非独立状态,并通过外部行为或多或少表现出来。

如人们在注视一个事物时,注目凝望:在注意听一种声音时,把耳朵朝向声源;当沉浸于思考和回忆时,目光“呆视”前方等。

按照组织注意时人的踊跃性,可把注意分为无心注意、成心注意、成心后注意三种。

一、无心注意。

又叫不随意注意,是事前没有预定的目的,也不需要做意志尽力的注意。

无心注意是由事物外部特点所引发,是人们自但是然地对那些强烈的、新颖的和感兴趣的事物所表现的心理活动的指向与集中。

如强烈的光线、庞大的声响、浓郁的气味、新颖的外形等,都可以引发人的无心注意。

二、成心注意。

也叫随意注意,是具有预定的目的需要必然意志尽力的注意。

人在活动中,必需常常把自己的注意主动地服从于既定目的任务,并成心识地调节维持在作业上,“举目凝望”“侧耳倾听”等,才能达到预期目的。

驾驶员安全行车的目的和为达到这一目的而付出的尽力,有助于维持驾驶员的注意,使其在车辆行驶时不分心,不出过失。