孙文在辛亥革命后第一个十年的迷误

- 格式:doc

- 大小:174.50 KB

- 文档页数:36

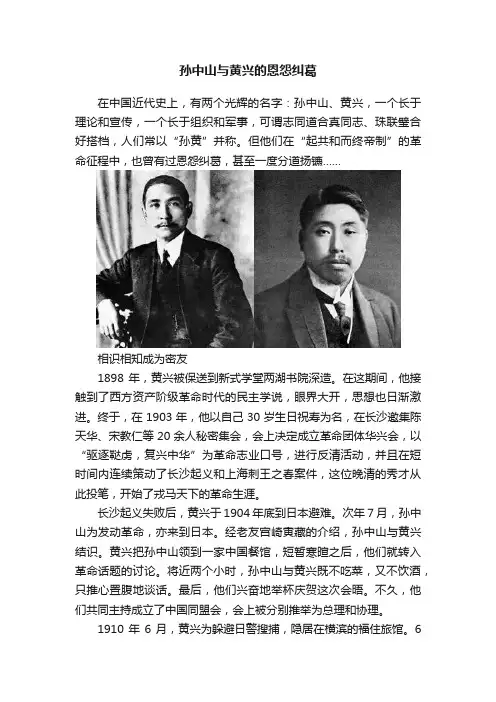

孙中山与黄兴的恩怨纠葛在中国近代史上,有两个光辉的名字:孙中山、黄兴,一个长于理论和宣传,一个长于组织和军事,可谓志同道合真同志、珠联璧合好搭档,人们常以“孙黄”并称。

但他们在“起共和而终帝制”的革命征程中,也曾有过恩怨纠葛,甚至一度分道扬镳……相识相知成为密友1898年,黄兴被保送到新式学堂两湖书院深造。

在这期间,他接触到了西方资产阶级革命时代的民主学说,眼界大开,思想也日渐激进。

终于,在1903年,他以自己30岁生日祝寿为名,在长沙邀集陈天华、宋教仁等20余人秘密集会,会上决定成立革命团体华兴会,以“驱逐鞑虏,复兴中华”为革命志业口号,进行反清活动,并且在短时间内连续策动了长沙起义和上海刺王之春案件,这位晚清的秀才从此投笔,开始了戎马天下的革命生涯。

长沙起义失败后,黄兴于1904年底到日本避难。

次年7月,孙中山为发动革命,亦来到日本。

经老友宫崎寅藏的介绍,孙中山与黄兴结识。

黄兴把孙中山领到一家中国餐馆,短暂寒暄之后,他们就转入革命话题的讨论。

将近两个小时,孙中山与黄兴既不吃菜,又不饮酒,只推心置腹地谈话。

最后,他们兴奋地举杯庆贺这次会晤。

不久,他们共同主持成立了中国同盟会,会上被分别推举为总理和协理。

1910年6月,黄兴为躲避日警搜捕,隐居在横滨的福住旅馆。

6月中旬,孙中山从夏威夷来到日本。

那天,他乘坐的美国轮船刚刚靠岸,冒险前来迎接他的黄兴就跳上船去,并一直护送孙中山到下榻的旅馆。

两人久别重逢,却很少谈论私事,话题很快转入对革命形势的讨论,他们就各种重要问题交换了意见。

会面后,孙中山赶回美国,在华侨中为黄兴回国发动革命募集了不少资金。

1911年,黄花岗起义失败。

5月4日,孙中山在美国接到胡汉民复电,得知黄兴安全脱险到达香港,欣然表示:“天下事尚可为也!”两度止息“倒孙风波”黄兴具备了做领袖、演主角的大部分条件,但他自愿担当配角。

他从未打算从孙中山手中夺取领袖地位,并一直坚定地维护孙中山的领袖地位。

辛亥革命:一场预料中的意外作者:于泽远 北京特稿百年辛亥 两岸三地回眸1840年鸦片战争后,西方列强的商品、科技和文化在坚船利炮的护卫下不断冲击着衰败没落的中华帝国。

满清王朝左支右拙,勉强维持了61年,终于被辛亥革命赶下历史舞台。

作 为辛亥革命的标志,1911年10月10日爆发的武昌起义并不是一场精心策划的行动,而更像是一场意外。

当时清政府将驻守湖北的主力部队调往四川镇压保路 运动,湖北新军中的革命党人决定乘机发难,起义日期定在10月9日。

不料革命党负责人孙武当天在汉口装配炸弹时被炸伤,引起清军的大搜查,革命党领导人要 么被捕杀,要么逃离武昌。

在群龙无首的情况下,新军各标营中赞同革命的基层官兵主动发难,经一夜战斗占领了湖广总督署,后来又控制了武昌、汉阳、汉口三 镇。

武昌起义稀里糊涂成功但 仓促举事的官兵马上面临缺乏统帅的致命问题。

无奈之下,他们找到湖北咨议局议长汤化龙、湖北新军协统黎元洪等政府高官,连恳求带威胁地要求他们领导革命。

汤化龙等遂宣布成立中华民国湖北军政府,黎元洪则在士兵枪口的逼迫下出任湖北军政府都督。

湖北军政府发布文电,号召各省为推翻清朝建立民国而奋斗。

武昌起 义就这么稀里糊涂地成功了。

武昌起义很快得到各省革命党人的响应。

至1911年11月底,已有 14个省宣告脱离清政府,革命形势发展之快几乎超出所有人的预料。

不仅革命党人欢呼雀跃,就连很多原本支持朝廷进行君主立宪改革的政治人物也纷纷倒向革 命。

一时间,义和团事件后维持了10年平静的中华大地又风起云涌,但这次闹事者的口号不再是“扶清灭洋”,而是要推翻朝廷,统治中国260多年的满清王朝 终于走到了尽头。

一场意外居然迅速发展成席卷全国的革命浪潮,让中国各方政治势力都措手不及。

然而,这场“意外的革命”却早在一些有识之士的预料中。

满清王朝在革命前50年、尤其是前10年的作为和不作为已经让革命的发生只是个时间问题。

1867年,晚清重臣曾国藩的幕僚赵烈文就对曾国藩分析说,目前朝廷还有权威,国家暂时不会分崩离析,但以目前的事态发展,不到50年中国必会遭受割据分裂的灾 祸。

历史论文:中国社会变革—清末新政20世纪中国的开端,是以义和团事件和八国联军等奇耻大辱过后的清末新政为标记的。

近年,越来越多中国大陆的史家冲破意识形态束缚,走上冷静、客观从学术角度研究这一重大事件之路,写出了一批高水平的专著。

他们分别确认:“这次新政是在政治、经济、教育、军事等各方面,较大程度改革旧的封建体制,推行新的资本主义制度……是一次资本主义性质的改革。

”[i]“单纯的封建专制制度已不存在,民主政治及有关法律有些在试行,有些在准备和确立之中,整个政治制度正在向资本主义近代化演变迈进。

”[ii]清末新政(1901~1911)是中国社会变革的非常可贵的开端。

[iii]最值得重视的是它提供了一个东方传统中世纪社会向现代社会转型的典型。

无论其成就或失败,都蕴藏着足以启迪后人的东西。

最大成就是经济自由窃以为清末新政最大的成就是经济自由。

这样说的不言而喻的前提,是传统或中世纪中国没有现代意义的自由。

中国人获取自由是由经济领域开始的。

就传统经济领域而言,中国人当然可以经营农业、商业和手工业。

可是,有个障碍迎面而来:财产所有权的限制。

《大清律》承袭传统,明确规定:“凡祖父母、父母在,子孙别立户籍,分异财产者,杖一百。

若居父母丧而兄弟别立户籍,分异财产者杖八十。

”理由是:“祖父母、父母在,子孙不得私财,礼也。

居丧则兄弟犹侍乎亲也,若遂别立户籍,分异财产,均为不孝,故有杖一百、八十之罪。

仍令合籍共财。

”[iv]这是严重压抑经营积极性的规定。

更为严重的是清政府为新经济的发展设置了种种障碍。

突出的表现是办新式工商、交通和金融事业,一律实行批准制,往往相应设置垄断特权,不准民间资本自由进入。

例如,19世纪国际贸易的主导商品是纺织品。

它和鸦片是19世纪中国外贸入超的主要因素。

为与外商争利,70年代开始,朝野有关人士就着手筹办纺织厂。

1890年上海机器织布局开车生产,这是中国人自己办的第一个棉纺织厂。

从1 876年李鸿章批准筹办起算,几经折腾,整整历时14年。

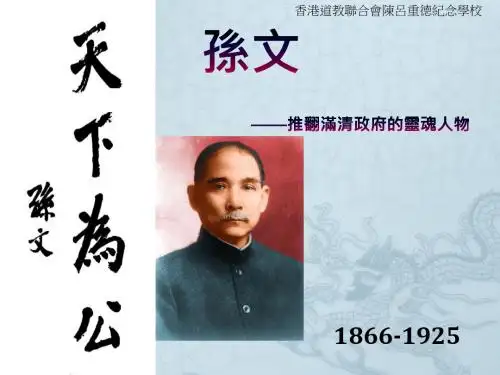

孫文先生個人的政治傾向分析孙文先生是我国是我国近代民族民主主义革命之开拓者也是我国民主革命之先行者。

孙文先生是一位坚定的资产阶级民族主义者,但其在革命前期仍对帝国主义存在幻想,对于以袁世凯为代表的大地主大买办阶级的本质同样认识不清。

在革命初尝胜果之时让袁世凯窃取了革命的胜利果实,虽孙文先生曾回忆道:“不图革命初成,党人即起异议,谓予所主张者理想太高,不适中国之用;众口铄金,一时风靡,同志之士亦悉惑焉。

是以予为民国总统时之主张,反不若为革命领袖时之有效而见之施行矣。

”但其所代表的资产阶级革命党人所做出的妥协使革命最终以失败告终。

及袁世凯暴毙,张勋复辟,段祺瑞控制北京政府并拒绝恢复中华民国国会和临时约法,孙文在广州发动了护法运动,联合西南军阀成立军政府北伐护法,在当时其心目中“共和国体”是他“唯一之生命”在其1918年3月28日给山头满、犬养毅的信中说“共和国体若危,文视为唯一之生命,必尽其所能以拥护之。

”“何也?为图中国之长治久安,实舍巩固国体外,无他道耳。

”由此可见,孙文先生对其1906年起草的《革命方略》中所规定的经过“军法之治”、“约法之治”再到“宪法之治”成立共和国的推崇。

然5月4日,在政学系及益友社操纵下,不顾孙中山和中华革命党议员的坚决反对,非常国会竟强行通过了《修正军政府组织法案》。

孙中山看透了西南实力派名为护法、实为争夺地盘的面目,认识到依靠军阀不可能达到护法救国的目的,遂即向非常国会提出辞呈,并发表《大元帅辞职通电》。

《通电》中孙文先生沉痛地说:“顾吾国之大患,莫大于武人之争雄,南与北如一丘之貉。

虽号称护法之省,亦莫肯俯首于法律与民意之下。

”不铲除这些军阀势力什么“法律及民意”都只能是一句空话,这是孙文从这次打击中悟道的重要教训,也是其日后思想变化的重要转折点。

五四运动表现出一种反对帝国主义的彻底的不妥协精神给予了孙文极大的鼓舞,也让孙文先生看到了学生和工农阶级的力量。

在其同年所做《救国之急务》演讲中说:“吾人欲救民国,所可采者唯有两途:其一,则为维持原状,即恢复合法国会,以维持真正永久之和平也;其二,则重新开始革命事业,以求根本改革也。

袁伟时:孙文在辛亥革命后第一个十年的迷误近年来,近代中国的许多历史人物纷纷走下神坛,中国人开始了解历史真相,破除迷信,增长智慧。

环顾20世纪中国很少触及的最后一尊偶像是孙文。

宝相庄严,灵光闪烁。

彻底破除迷信,努力弄清事物的本来面目不是猎奇,更非哗众取宠。

任何现代国家公民成熟和社会稳定都离不开一个基本条件:洞悉政治运作的真实情况,按民主程序充分表达自己的意愿。

掩盖真相,按照某些以先知或精英自诩之辈选定的观点编造历史和现实,刻意宣传,是可怕的盲动的重要根源。

20世纪中国许多人为的灾难就是这样制造出来的。

孙文一生干过四件大事:推翻清帝国;反对袁世凯的专制统治;护法斗争;准备北伐,冀图用武力统一全国。

清帝国的覆灭是历史的必然,争议不大。

20年代谋求中国统一中的是是非非,笔者拟另撰专文。

本文集中讨论反袁和护法斗争。

讨论这些问题,先要弄清楚判断是非的标准是什么。

窃以为最重要的基准线是完成从中世纪向现代社会转型的历史任务。

核心是严复说的:“身贵自由,国贵自主。

”后来的多次启蒙运动和反帝、反封建一类的政治口号都是这一核心思想的推衍。

任何有关的言行和事件都应以此为基准去考量,有利于完成这个历史任务者是,不利者非。

现有研究成果表明,袁世凯在经济领域是走资本主义道路的当权派。

这有利于提高人的自由度。

但他对外接受日本提出的二十一条,出卖国家利益;对内限制言论自由,践踏法治,摧残民主,恢复帝制;这些都是与历史行程背道而驰的罪行。

反对他的这些倒行逆施,无疑站在历史正确方面。

不过,不是所有反对袁世凯的人和事都应肯定。

宗社党和其他遗老遗少冀图恢复失去的天堂,恢复大清帝国,当然不值得赞许。

即使像孙文等人总的看来站在正义一方的人,其所作所为也绝非无可非议。

性质正义并不意味着手段正义,更不表明正义一方的各种举措都是正确的。

袁氏暴毙后的“护法”,情况则更为复杂。

反对袁世凯专制统治和护法斗争,对20世纪中国影响巨大。

愚意以为在这两次长达十年的斗争中,孙文有以下几个方面的主要迷误:1,鼓吹错误纲领。

读《袁伟时:孙文在辛亥革命后第一个十年的迷

误》有感

通过这篇文章作者从多个角度评判了孙中山,我对作者的求真精神深表敬佩!众所周知,孙中山是中国“国父”,人人称赞、敬仰。

但作者袁伟时却极力主张让孙中山走下神坛,还原历史真相。

那我们应该怎样看待历史人物,看待孙中山呢?

袁伟时深刻的剖析了孙中山在辛亥革命后第一个十年的迷误,大到纲领上的错误,小到孙中山的个人品德!但我认为孙中山已尽心尽力,如果没有“驱除鞑虏”这个革命纲领何以调动人们推翻清政府的积极性;“反袁、护法斗争”即使利用了不正当手段,也是为了维护辛亥革命的成果,反对倒行逆施的袁世凯,我想这无可非议;还有孙中山因革命果实被篡夺,走上非政治化道路,通过实业来振兴中华,这样也被批判为在经济上搞官僚作风让我不解;更让我不解的是孙中山在一些问题上处理得不妥,即被说成是道德上有问题,孙中山要驾驭整个临时政府,必然得有自己的威严,我想不必因此推断他嫉贤才,人格存在缺陷吧。

面对历史人物我们的确应该有扬弃精神,但我们更应该抓住主要矛盾,不必过于吹毛求疵!

在中华民国成立100周年之际,我想更多的人是想到孙中山的功绩,因为他的尽心尽力感染着每一个中国人。

还记得孙中山的遗嘱:革命尚未成功,同志仍需努力。

这句话饱含了他对中国革命尚未成功的遗憾,更饱含了对无数中华儿女的期望!

对待历史人物,我们应该像作者一样扬弃的看待,但我想我们不必吹毛求疵。

人无完人,孙中山肯定有错误,但我们不必将错误扩大化。

孙中山尽心尽力为民族大义着想是值得肯定和赞美的,我们应该跟随孙中山的脚步,为中华之崛起而奋斗!。

第35卷第2期2017年3月西安航空学院学报Journal of Xi7an Aeronautical UniversityVol. 35 No. 2Mar. 20 17辛亥革命后孙中山在招揽党员方面的失误及其后果屈建军(西安航空学院思政部,陕西西安710077)摘要:辛亥革命后,孙中山相继组建了国民党、中华革命党和中国国民党,本意是为了有效地推进资产阶级民主革命,但由于其急功近利滥招党员,造成党内查龙混杂,影响了党的纯洁性和战斗力,结果事与愿违,革命屡次无成。

关键词:孙中山;国民党;中华革命党;中国国民党;党员中图分类号:K26;D693. 0 文献标识码:A文章编号=1008-9233(2017)02-0014-04孙中山是近代中国资产阶级政党的创始人。

继武昌起义前组建兴中会和同盟会外,辛亥革命 后,他还相继建立了国民党、中华革命党和中国国 民党。

尽管孙中山为此耗尽了毕生精力,但建党效 果却并不理想。

1923年11月25日发表的《中国国 民党改组宣言》公开承认:“吾党组织,自革命同盟 会以至中国国民党,由秘密的团体而为公开的政 党,其历史上之经过垂二十年。

……然综十数年已 往之成绩而计效程功,不得不自认为失败。

”[1]孙中 山建党未能达到预期目的,原因固然很多,但无原 则地滥招党员无疑是其建党无成的首要的和根本 的原因。

―、国民党时期中华民国成立后,为了适应政党政治之需要,在孙中山的赞同下,宋教仁出面促成中国同盟会、统一共和党、国民公党、共和共进会、共和实进会,于1912年8月合并为国民党。

为了在议会选举中 获取多数席位,实现国民党组阁的目的,宋教仁费 尽心力的扩大党势,不加选择地吸收党员,甚至拉 人人党,致使许多官僚政客、投机分子和立宪党人 纷纷涌人,“龌龊败类,混迹其间”“国民党于成立之 初,组织即异常庞杂,其后凡国会议员、内阁人员、各省代表、各省长官,凡挂名党籍者,无不在干事之列。

鱼龙杂处,黑白混淆,真伪莫辨。

案例展示2013-08学生:积极踊跃发言。

((1)毕生致力于救国救民的爱国主义精神。

(2)百折不挠、鞠躬尽瘁、死而后已的民族精神。

(3)天下为公的博大胸怀和放眼世界的开放心态。

(4)勇于开拓创新、与时俱进、不断追求真理的精神……)教师过渡:我们处在一个多元化的时代,对历史人物的评价也呈现出多元化的特点。

同学们课外可以积极阅读历史著作,汲取多元化的观点,掌握历史学习的真谛,引入课外探究。

课外探究:[呈现材料]阅读下列材料,以学习小组为单位进行研讨。

材料一:“孙中山有三大优点:第一,意志力坚定,经历多少风波未尝挫折;第二,机警,长于应变;第三,操守廉洁,从不为自己谋私利。

……我对于孙君最不满的一件事,是‘为目的而不择手段’。

孟子说:‘行一不义,杀一不辜,而得天下,不为也。

’这句话也许有人觉得迂阔不切事情,但我始终认为,政治家道德所必要的。

因为不择手段的理论一倡,结果可以把目的扔向一边,所谓本来之目的,倒反变成装饰品了。

……但我以为孙君所以成功者在此,其所以失败者亦未必不在此。

”———梁启超《孙文的价值》(1925年3月13日发表于《晨报》)材料二:以“护法”来说吧,如果确实以维护法律为职志,无疑是一项正义的事业。

可是,这个运动的发动者和领袖的认识并未达到坚定维护法治的高度。

于是,他们敢于开明知违法的“非常国会”,选举“非常大总统”。

挑动内战,攻占别省土地,可偏偏叫“援闽”“援桂”,仿佛从事的是“毫不利己,专门利人”的高尚无比的正义事业。

……如果在本应是用和平方式进行的政治角逐中,有人使出非法的暗招和其他卑劣手段,道义也就丧失殆尽了。

……人的行动总是受思想和文化观念支配。

孙文虽接受过现代西方民主主义思想的熏陶,但系统研究他留下来的文字,不难发现他对现代西方民主主义的政治理论的了解既不系统,更不深入。

在民族和个人自大心理结合下……自然不可能认真清理自母体文化中承受的自由、民主、法治相悖的观念和行为习惯。

孙中山的具体的爱国事迹(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如事迹材料、工作报告、合同协议、条据文书、策划方案、规章制度、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as deeds, work reports, contract agreements, legal documents, planning plans, rules and regulations, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!孙中山的具体的爱国事迹2022年孙中山的具体的爱国事迹疾风然后知劲草,盘根错节然后辨利器。

不懂就要问的名人小故事在人类历史的长河中,有许多名人以其“不懂就要问”的精神,成就了非凡的事业,为后人留下了宝贵的精神财富。

今天,就让我们一起来聆听几个这样的故事。

孙中山是中国近代民主革命的伟大先驱。

他小时候在私塾读书,那时候的私塾先生要求学生们背诵课文,却从不讲解意思。

孙中山勤奋好学,对于课文中的许多内容感到疑惑不解。

有一天,孙中山照例流利地背出了前一天学的课文。

私塾先生在一旁点头称赞,然而孙中山却没有像其他同学那样开心地坐下。

他站在那里,鼓起勇气问道:“先生,您刚才让我们背诵的这些句子,是什么意思呢?”私塾先生顿时愣住了,他没想到孙中山会提出这样的问题。

在当时的观念中,学生只要乖乖背诵就好,不应该多问。

但孙中山坚持要弄明白,他诚恳地说:“先生,我不懂这些句子的意思,就算背得再熟也没有用啊。

”私塾先生先是有些生气,但看到孙中山那坚定而又渴求知识的眼神,最终还是为他讲解了课文的意思。

正是因为孙中山这种“不懂就要问”的精神,让他在追求真理的道路上不断前行,为推翻封建帝制,建立民主共和的新中国奠定了坚实的基础。

爱因斯坦,这位被誉为现代物理学之父的伟大科学家,同样有着“不懂就要问”的品质。

在他年轻时,对物理学中的各种现象和理论充满了好奇和疑问。

有一次,他在阅读一本物理学著作时,遇到了一个复杂的数学公式,这个公式的推导过程让他感到困惑不已。

于是,爱因斯坦没有选择跳过或者忽视,而是立刻去请教他的老师。

老师看到他的问题后,先是简单地讲解了一下,但爱因斯坦仍然不太明白。

他没有放弃,继续追问:“老师,为什么会这样推导?这个原理的本质是什么?”老师被他的执着所打动,花费了更多的时间和精力为他详细解释。

经过反复的请教和思考,爱因斯坦终于透彻地理解了这个公式和相关的理论。

这种对知识的执着追求和“不懂就要问”的精神,使得爱因斯坦在物理学领域不断取得突破性的成果,提出了相对论等一系列具有划时代意义的理论。

爱迪生,这位发明大王的成功也离不开“不懂就要问”。

事业单位聘请考点强化练习《人文历史》(2021年含答案)事业单位考试必看考点高频试题:1、单项选择题中国刺绣是在布上“以针代笔,以线晕色〞的艺术,我国的刺绣著名世界,被誉为“东方艺术明珠〞,四大名绣不包括:_____A: 苏绣B: 顾绣C: 蜀绣D: 湘绣参考答案: B此题说明:参考答案:B2、单项选择题以下事件的先后挨次是_____①冯玉祥五原誓师②北伐军占据南京③收回汉口、九江英租界④蒋介石制造“中山舰事件〞A: ④①③②B: ①③②④C: ③②①④D: ④③②①参考答案: A此题说明:【答案】A。

解析:“中山舰事件〞发生于1926年3月,冯玉祥五原誓师是1926年9月,收回汉口、九江英租界是1927年2月,北伐军占据南京是1927年3月。

3、单项选择题法国宪法修改更迭频繁,但多部法国宪法都以《人权宣言》为序言,这是因为它_____A: 宣布废除君主制B: 确定了法国的政治体制C: 宣布了关于人权、公民权和法制的一系列原那么D: 充分说明白三权分立的原那么参考答案: C此题说明:【答案】C。

解析:《人权宣言》宣布的关于人权、公民权和法制的一系列原那么表达了近代社会的根本要求,因而被用为序言。

A、B、D 在《人权宣言》中都没有表达。

4、单项选择题韩国建立后,仿效欧美政治体制,经济开展缓慢。

20世纪60年月初,军人集团执掌政权,实行威权政治,经济高速开展。

进人90年月后,韩国确立了政党政治。

这反映出在韩国_____。

A: 只有威权政治才能干预经济B: 欧美式政治体制不适合开展经济C: 经济开展与推行政党政治必需同步D: 民主体制的确立需要相应的经济根底参考答案: D此题说明:[解析]20世纪50年月韩国经济从崩溃的边缘走向复苏,60年月韩国成功地推行了外向型经济开展战略,开头实施第一个五年经济开展方案,70年月跻身于新兴工业国行列,80年月开展成为国际市场上一个具有竞争力的国家,90年月开头把进入兴旺国家行列作为努力目标。

孙文的“十大起义”【民国往事系列14】1907年接下来的日子里,同盟会内部没有再发生大的风波。

宋教仁本来对孙文已有所不满,但在接受了黄兴的劝导之后,也就不再有其他动作。

1907年5月至1908年4月,孙、黄合作无间,短短一年时间里,接连策划、发动了六次起义,分别是:1907年5月,(广东)潮州黄冈起义;1907年6月,(广东)惠州七女湖起义;1907年9月,(广西)钦廉防城起义;1907年12月,(广西)镇南关起义;1908年3月,(广西)钦廉上思起义;1908年4月,(云南)河口起义。

在国民党官方史书上,武昌起义之前,十六年时间里(1895-1911),孙文共策划领导了十次起义,1907年5月至1908年4月的这将近一年的时间内,发动的起义次数就占了一半还多,可见这是一个“革命高潮”时期。

然而,这只是表面现象。

深入考察就会发现,这六次起义,基本上都是“小打小闹”,成不了气候。

自然,孙文此前领导的两次起义,即1895年的兴中会广州起义和1900年的惠州三合会起义,就更上不了台面。

这些起义的最大问题,就是基本依靠会党,用少量的金钱、枪炮,驱使会党这样的桀骜之徒、乌合之众,来给革命党卖命,至于结果,就每战皆败,无一斩获了。

同时期,光复会在安庆发动的起义,虽然同归失败,影响却还大一些,至少他们还刺死了一个安徽巡抚——满人恩铭,出了两个全国皆知的大英雄:“光汉子”徐锡麟和“鉴湖女侠”秋瑾。

当然,朝廷对于革命党内部的纷争不甚了了,虽然徐锡麟严正声言“我与孙文宗旨不合,他也不配使我行刺”,但朝廷还是把这笔账算到了孙、黄头上。

这一年,朝廷的各项新政都在逐一推行。

虽然革命党四处搞事,但在张之洞、袁世凯这些第一流的汉族官僚的主持下,朝廷的维稳工作,进行得还算顺利。

那些四处搅风搅雨的革命小将,也都被关的关,杀的杀,虽然让老佛爷心烦,但也不像能闹垮大清的样子。

宋教仁的至交好友,也就是后来的湖北军政府的外交部长,再后来的山东军政府都督,更后来的“筹安六君子”之一的胡瑛,也是在这一年被逮,并被投进汉口监狱的。

事业单位考试考点特训《人文历史》(2021年含答案)事业单位考试题库考点强化练习:1、单项选择题以下事件的先后挨次是_____①冯玉祥五原誓师②北伐军占据南京③收回汉口、九江英租界④蒋介石制造“中山舰事件〞A: ④①③②B: ①③②④C: ③②①④D: ④③②①参考答案: A此题说明:【答案】A。

解析:“中山舰事件〞发生于1926年3月,冯玉祥五原誓师是1926年9月,收回汉口、九江英租界是1927年2月,北伐军占据南京是1927年3月。

2、单项选择题以下电影中的情节,符合史实的是_____。

A: 秦始皇身穿黑色朝服,接见来自日本和高丽的友好使者B: 卫青大破匈奴,武帝赐其华屋,卫青言:“匈奴未灭,无以家为也〞C: 张骞从西域返京后,给汉武帝带回核桃、苜蓿、大蒜等西域特产D: 曹操写信给孙权,云孤承献帝圣命,奉辞伐罪。

欲与将军共伐刘备……〞参考答案: C此题说明:[解析]A项,秦始皇时,曰本和高丽均尚未建立;B项,“匈奴未灭,无以家为也〞是大将军霍去病的名言;D项,在我国古代,统治者或有地位的人死后,给他另起的称号,为谥号,献帝即为谥号,曹操不行能在汉献帝刘协还在世时就称其为“献帝〞。

故此题选C。

3、单项选择题以下有关文学常识的表述不正确的一项为哪一项_____A: 法国作家莫泊桑、俄国作家契诃夫和美国作家欧亨利以写短篇小说名噪于世,有“世界三大短篇小说之王〞的美称。

B: 比利时的雅各格林和威廉格林是一对同胞兄弟,他们一起收集并出版了《儿童与家庭童话故事集》,丰富了世界儿童文学宝库,“格林兄弟〞之名也垂诸久远。

C: 法国以写小说《基督山伯爵》等知名的大仲马和以写戏剧《茶花女》而著称的小仲马是一对父子,他们都对19世纪法国浪漫主义小说的开展和现代戏剧的创始有过重大影响。

D: 《简爱》的作者夏洛蒂,《吼叫山庄》的作者艾米丽和《艾格妮丝格雷》的作者安妮都姓勃朗,而且是一母所生的亲姐妹。

“一门三姐妹〞都是知名作家,这在英国和世界文学史上都是少有的。

这是一段迷雾重重的历史,这是一段无法绕过的历史,这是一段不得不说的历史!正因为这段历史,才有了1922年“六一六”事件炮轰总统府,逼得孙文大总统逃到永丰舰,正因为孙文逃到永丰舰,才有一个人跑到永丰舰护驾,此人便是后来的国民党总裁蒋中正。

也正因为这段历史,才有了蒋介石带领黄埔军,东征陈炯明建立了自己的军事地位。

可以说,没有陈炯明,就没有蒋中正。

陈炯明,这个足以扭转乾坤的人物,一定不得不读他。

(一)陈炯明背上了破坏北伐的骂名前面说到1918年春,南北议和,南北的军阀们开始对孙中山进行排挤,孙中山愤然而无奈的离开了广州。

1918年5月至1920年8月,广东军政大权掌握在两广巡阅使陆荣廷手上,当时广东军政要职的都是广西人,广东各兵工厂造出的枪械子弹,首先满足桂军或运回广西,粤人军队不能染指,造币厂造出银毫,概运回桂,使广西财政金融绰有余裕,而广东银根短拙。

这些广西籍的官员们运米营私,包运鸦片、私卖矿产,大多成了富翁,广西人的做法让他们在广东尽失民心。

1920年8月,陈炯明联手许崇智从闽南杀回了广东,把桂系赶出了广东。

1921年6月,第二次粤桂战争暴发,在陈炯明的强大攻势下,很快拿下广西。

陆荣廷被打到了中越边的龙州境躲了起来,被迫下野!历史,真是有人哭有笑的玩艺,只有笑到最后的那个人才是真正的羸家。

一般而言,败军之将,要么投降,要么断头。

好在人类文明进入了二十世纪,赶尽杀绝的做法似乎越来越不那么人性了。

危急关头,陆荣廷一个通电就救了自己。

打败桂系,并非孙文的最终目的。

作为一心统一中国的革命家,他念念不忘的是北方。

北方还存在着一个似乎更为正统的中华民国。

桂系只能算是他心中的一根小刺,北方的直奉军阀们才是真正的心腹大患。

解决的办法只有一个,那就是历史上反复出现的两个字:北伐。

伐,伐有罪也。

《春秋公羊传》说,伐人者为客,被伐者为主。

中国历史上,往往南人攻北叫伐,北人攻南,叫征。

北伐,南征,就这么来的。

此时我不知道,一向以正统自居的孙文,为什么会口口声声北伐,这不等于承认北方那个中华民国为主,自己为客么?不过,历史上以客为主、反客为主的演义多了去了。

孙文在辛亥革命后第一个十年的迷误作者:袁伟时〖目录〗辛亥革命后的错误纲领把小团体利益放在国家利益之上错误的“护法”道路孙文的错误选择正视政治文化中的浊流辛亥革命后的错误纲领辛亥革命结束了清帝国260多年的统治。

以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领的中国同盟会取得了重大胜利。

在新的形势下,如何适时调整自己的奋斗目标和策略,成了考验同盟会领袖们的重大课题。

有的史家至今仍在指责他们“软弱”,把政权轻易地让给了袁世凯。

这有失公允。

政治家必须审时度势。

南北议和,让权于袁世凯,是基于以下形势的无可奈何的选择:首先,军事力量对比十分不利于南京临时政府。

袁世凯控制着训练有素的北洋六镇7万多精兵,再加上仍然忠于清帝国的禁卫军和其他新军,总兵力达14万多人(新军总数为2 4万1千人)。

而南京临时政府方面,号称革命的各色民军很多,绝大部分是会党乃至绿林队伍改编而成;虽然人数上远多于北方,武器装备、训练、指挥和纪律等都远逊于对方。

用当时任总统府秘书长、协助孙中山综理全局的胡汉民的话来说是:“南京军队隶编于陆军部者,号称十七师,然惟粤、浙两军有战斗力。

粤军不满万人……浙军将军,则素反对克强(时任陆军部长兼参谋总长的黄兴——引者),不受命令……其他各部,乃俱不啻乌合,不能应敌。

”[1]其次,经济力量对比悬殊,南京临时政府已到了难于支撑的边缘。

双方在财政上都困难重重,但袁氏出任清帝国内阁总理后毕竟仍牢牢控制着东北和华北大部,中央财政的基础仍在,原有的征税系统没有打乱,军费比较充足。

于是,除了维持正常运作外,袁氏竟有余力一再出手,拿出几十万乃至几百万两白银收买清帝国的王公大臣和革命党人。

与此同时,身为临时大总统的孙文,却为维持临时政府所必需的经费在国内外频频伸手求援。

他在私下谈话中坦率地承认:“倘近数日内,无足够之资金以解燃眉之急,则军队恐将解散,而革命政府亦将面临瓦解之命运……之所以断然实行汉冶萍日中合办,以取得五百万元资金者为此;此次又苦心焦虑,欲以招商局为担保,筹措一千万元借款者,亦为此。

然而,虽经种种筹划,而时光荏苒,交涉迄无结果……于军队解散、革命政府崩溃之前,作为最后之手段,唯有与袁世凯缔结和议,以防天下大乱。

”[2]当时各省虽然纷纷宣布脱离清政府“独立”,但起义军、民团等急剧增加,支出浩繁,自顾不暇,不但无力支持中央政府,反而要求拨款。

再加上关税收入被列强在“中立”的名义下冻结,临时政府在经济上显然已走进了死胡同。

另一重要原因是人心思定。

“排满”是触发辛亥革命的重要因素。

“驱除鞑虏”成了同盟会政纲的头一条。

占国民绝大多数的汉人,既对清廷腐败不满,更恨它是“异族”统治。

1912 年2月12日,隆裕太后颁发《逊位诏》,在许多人心目中,“异族”统治已经结束,其他便无关紧要了。

用胡汉民的话来说是:“同盟会未尝深植其基础于民众,民众所接受者,仅三民主义中之狭义的民族主义耳。

正惟‘排满’二字之口号极简明切要,易于普遍全国,而弱点亦在于此。

民众以为清室退位,即天下事大定……故当时民众心理,俱祝福于和议。

逆之而行,乃至不易。

”[3]在这样的历史条件下,选择和谈与让权于袁世凯都算不上是什么了不得的错误。

问题倒在于有几千年专制传统的古老国家宣布建立民主共和制度以后,一个政治组织及其领袖究竟应该怎样选择自己的行动方向?这一方面的任何重大决定对历史的发展都有难于磨灭的影响。

孙文曾一再责备人们不听他的话而招致民国初年的大失败。

事情真的是这样吗?同盟会本来是个松散的革命联盟,有多个派系。

辛亥革命后,它迅速分化。

以留在同盟会旗下活动的政治领袖来说,有两个主要趋向。

以孙文为代表的一部分人选择了直接推动经济建设(主要是铁路建设)为自己的主要任务。

在交卸了总统职务后,他反复宣扬的主张有这么几个要点:1,“今日满清退位、中华民国成立,民族、民权两主义俱达到,唯有民生主义尚未着手,今后吾人所当致力的即在此事。

”[4]这是他的总的指导思想。

2,“外人素爱和平,断不敢侵略我边圉,奴隶我人民。

”[5]这是他处理中国与外国关系的基本观点。

3,“鄙人拟于十年之内,修筑全国铁路二十万里。

”“今日修筑铁路,实为目前唯一之急务,民国之生死存亡,系于此举。

”[6]4、如何看待袁世凯?“当南北战争时,袁项城表示君主立宪,与吾人意见不合,故不能合作共事。

后袁赞成共和,南北统一,袁与吾人意见已同。

惟南方人士,尚有疑其非出于真意,目民国为假共和者,余则决其出于真诚之意。

”[7]在另一场合,他又表示:“袁总统可与为善,绝无不忠民国之意。

国民对袁总统万不可存猜疑心,妄肆攻讦,使彼此诚意不孚,一事不可办,转至激迫袁总统为恶”。

[8]以上说的都不是孙文一时的感想,而是他深思熟虑后的决策。

更准确地说,这是民国元年孙文辞去临时大总统后的行动纲领。

其核心思想是信任和支持袁世凯领导政府统治全国,而把自己的主要精力集中于经济建设特别是铁路建设上。

用他的话来说是:“袁总统才大,予极盼其为总统十年,必可练兵数百万,其时予所办之铁路二十万里亦成,收入每年有八万万,庶可与各国相见。

”[9]作出这样的抉择,实际上是走上非政治化的道路。

1912年3月,同盟会总部在南京开会员大会,制定了《中国同盟会总章》和九条政纲,选举孙文为总理。

8月,同盟会又与统一共和党、国民共进会、国民公党、共和实进会等政治组织联合,合并为国民党,公推孙文为理事长。

这些都是像同盟会那样以进行军事斗争为主要任务的秘密革命组织,在新的形势下向现代民主政党转化的必要步骤。

但这时的孙文坚决表示:“决不愿居政界,惟愿作自由国民。

”[10]理事长一职,他旋即委托宋教仁代理。

同盟会——国民党内颇多成员持另一种态度。

以宋教仁和其他国民党领袖为代表,他们在尊重孙文、黄兴等人的前提下,也各自独立地阐明自己的主张。

其要点是:1,民主、自由尚未实现。

与孙文的乐观论调相反,他们毫不含糊地说:“今试语皙族曰:‘亚东有伟大民国,合七族以建极也。

’闻者能相承否……又自语曰:‘吾为民国国民,凡欧美民国国民之自由之康乐,吾弗歆羡焉矣,吾既与齐肩矣。

’尝熟审而不邻于夸诞否? ”[11] “天赋人权,无可避也。

今革命虽告成功,然亦只可指种族主义而言,而政治革命之目的尚未达到也。

推翻专制政体,为政治革命着手之第一步,而尤要在建设共和政体。

”[12]强调自由、平等等“天赋人权”,把建立民主政治体制放在中心位置,实际上否定了认为三民主义只剩民生主义尚待努力的错误认识。

2,为了给民主、共和制度奠立良好的社会基础,他们力倡思想观念的变革和改良社会风俗。

他们认为:“数千年君权之影响,迄今未沫,其与共和思想抵触者颇多。

”因此,应该“以人道主义去君权之专制,以科学知识去神权之迷信。

”[13]或者是:“以人道主义及科学知识为标准而定改良现今社会之条件。

”[14]他们所说的人道主义指的是个人的独立、自由、男女平等、贵贱平等、婚姻自由等现代人权。

几年后,《青年杂志》创刊,新文化运动兴起,大声疾呼“当以科学与人权并重”[15]为基本宗旨,与他们的主张是一脉相承的。

3、以两党制和政党内阁为基本政治主张,推进民主、自由的政治制度建设。

用宋教仁的话来说是:“我们要在国会里头,获得过半数以上的议席,进而在朝,就可以组成一党的责任内阁;退而在野,也可以严密的监督政府,使它有所惮而不敢妄为;应该为的,也使它有所惮而不敢不为。

那么,我们的主义和政纲,就可以求其贯彻了。

”[16]以此为指导思想,他们相应地有三个措施:一是区分秘密的革命组织和公开活动的政党。

在当时多达320个政党和类似的政治团体中,[17]联合了宗旨相近的组织,组成了全国第一大党——国民党,总部设在北京,在各省和海外各地建立了支部。

二是致力于竞选活动。

按当时的《国会组织法》规定,参议院议员274名,众议院议员596名,合计870名。

1912年12月至1913年3月的第一次选举中,国民党有392人当选为参、众两院议员,而居二、三、四位的共和、民主、统一三党,合计才有223席。

国民党成了国会中的第一大党。

当时登记的选民号称有四千多万,只占全国人口的10%;妇女没有选举和被选举权;选举过程也产生了收买选票、军警到场威迫、计票舞弊等不法行为。

不过,如果考虑到有的问题(如妇女选举权)即使在当时的欧美亦未解决;有些则是几乎所有国家建立和完善民主制度中都出现过的现象,任何国家的民主制度都有一个完善过程,就应肯定这终究是中国走向民主的第一步,与完全不必通过国民依法定程序授权的专制统治相比,无疑显示了历史的进步。

三是运用各种政治权利和大众传媒,对袁世凯及其政府进行了严肃的批评监督。

尽管产生过程有种种缺陷,但议员们总的说来对履行自己的职责是认真的。

从内阁组成人选到大借款和各大政治事件,一一进行了认真的辩论和质询。

再加上民国初建,大体保障了新闻自由,他们与传媒合作,对政府和政府官员的活动进行了认真的监督。

例如,袁世凯的作为就被报刊斥之为中国历史上“游民政治”的继续,“袁世凯之用人,乃并男盗女娼者而亦用之……彼以为天下之人,殆无有不能以官或钱收买者”。

[18]他的破坏民主与法治的种种作为,无一不受到严厉的谴责,从而使这一时期成为20世纪中国罕见的拒绝神化政治人物的年代。

两种取向,差别很大。

后来孙文曾一再指摘国民党人当时不听他的话而招致革命事业的失败。

孙文的指摘,留待后面详细讨论。

这里有必要先说一点:发展铁路及其他交通、工商事业,发展教育,都是国家现代化的基础,确实极为重要。

问题是政治家在这些事业中应该扮演什么角色?如果一个政治家以直接经营包括交通在内的工商事业为主要职志,那么,其身分已转化为实业家。

政治家活动的主要舞台应在政治领域。

他们应在这个领域扫清工商业发展的障碍,构筑自由、安全、法治、廉洁、民主的社会环境,让工商企业家可以充分施展自己的才干。

对于政治家认为关系经济发展全局的重要基础设施(如铁路、公路等),亦应通过制定优惠政策等措施,指引和鼓励企业家去建设和经营。

如果越俎代庖,直接经营工商事业,只能导致两个结果:1,从政治领域淡出,无法在各种政治势力的角逐中为工商业发展营造良好的社会环境,可能导致不利工商事业发展的现象泛滥,反而阻滞经济发展。

2,以现职官员的身分去经营工商企业,自觉不自觉地运用特权,有意无意地把官僚作风带入企业,不管主观动机多么善良,现代企业必然程度不等地蜕变为腐朽的官僚企业,投入的大量资金转化为回报率很低甚至长期亏损的沉重负担。

因此,一个政党或政治组织如果以直接经营包括铁路在内的工商企业为基本纲领,显然意味着社会角色的混淆和误入歧途。

从这个角度看,民国初年孙文提出的基本主张是不足取的,幸亏国民党的多数成员没有听从他的主张,否则,这个组织的处境将更加困难。

当时,国民党虽然仍尊孙文、黄兴为领袖,但实际工作是由宋教仁主持的。