二模语文试题

- 格式:docx

- 大小:27.51 KB

- 文档页数:6

2024年高中毕业年级第二次质量预测语文试题卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:中华文明根植于农耕文化。

农耕文化承载着中华文明生生不息的基因密码,彰显着中华民族的思想智慧和精神追求。

乡村振兴既要塑形,又要铸魂,就需要深入挖掘农耕文化的优秀内涵,充分发挥其作用。

农业生产将土壤、水分、空气、阳光等自然资源作为生产要素,古人在长期的农业实践中创造出天地人“三才”思想,形成了尊重自然、追求和谐天成的生态平衡观念,在此基础上强调农业生产“不违农时”,因地制宜、因物制宜,用之有度、用养结合。

在朴素的生态学思想指导下,中国传统农业形成了生态保护、物质循环利用的发展方式和技术体系,探索出适宜不同地区的发展模式,历经千年而不衰。

可以说,传统农业是生态农业的初始版本,为当前发展资源节约型、环境友好型现代生态农业,实现农业绿色转型奠定了深厚的实践基础。

中国传统小农经济的最大特点是以“家”为基础生产单位。

在生产过程中,传统农事知识的传播多依赖长者、父辈,而不是通过文字或书本,由此形成了尊重长辈的传统。

与家庭生产相关的还有耕读传统。

耕读传统在中国由来已久,《说苑》中有“曾子衣敝衣以耕”的记载。

梁漱溟在《中国文化要义》中指出:“在中国,读与耕之两事,士与农之两种人,其间气脉浑然,相通而不隔。

”士人和农民这两个传统社会的最主要阶层,通过耕与读达到相互流通。

家庭经营在农业生产上有其不可替代的优势,家庭成员的经济利益高度一致,天然形成知识技术的共享机制,也不需要精准的劳动计量和监督。

当前和今后一段时期,小农户家庭经营仍然是中国农业经营的主要方式,但小农户科技文化素质普遍不高,弘扬耕读传统对培育高素质农民,培养一支懂农业、善经营的“新农人”依然具有现实意义。

2024届高三下学期二模考试语文试题及答案解析(试卷满分:150分;考试时间:150分钟)学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。

将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔将答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。

不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。

考试结束后,请将答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

有了文字之后,人类的文化创造才能被记录下来。

在汉字之前,虽然也会有古老的文化,但由于它不能被完整地记录下来,也就无法进入历史记载没有得到充分的保留。

汉字是表意文字,它不但能记录文化,在它的构形中,也蕴含了很多历代的文化信息。

汉字历经数千年的发展,它是中华文化绵延不息的见证者,可以和历史记载相互印证。

我们也由此可知,汉字在保存中国文化、保存历史上,起到了何等重要的作用。

汉字是历史文化的产物,它应文化的需要而产生,并在文化洪流中演变发展。

因此,我们既可以通过汉字记载的文献来了解中华历史文化,也可以通过解析汉字的结构和系统,来捕捉中华文化的精神。

汉字是书写汉语的表意文字,是五六千年从未间断的、因义构形的文字系统。

它是中华文化的活化石,在古老的汉字中,可以追溯中华文化的种种原生态!首先,经过数千年的积淀,汉字深刻地反映出古人的生产文化,它把古人如何谋生,如何顺应自然、征服自然的过程充分地展现出来。

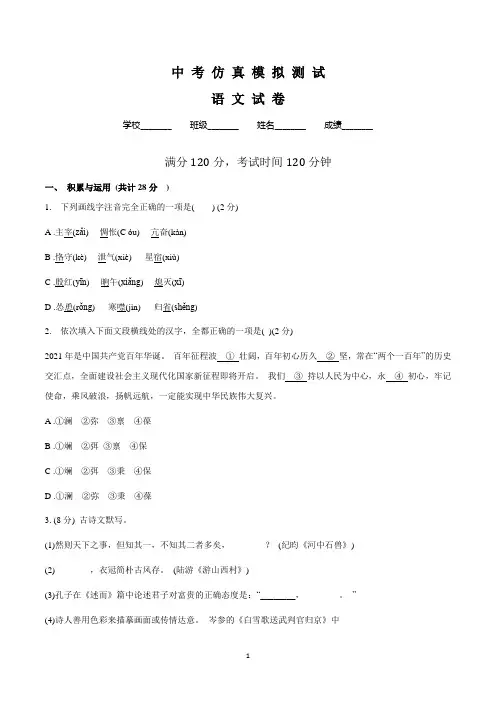

中考仿真模拟测试语文试卷学校________ 班级________ 姓名________ 成绩________满分120分,考试时间120分钟一、积累与运用(共计28分)1. 下列画线字注音完全正确的一项是( ) (2分)A .主宰(zǎi) 惆怅(C óu) 亢奋(kàn)B .恪守(kè) 泄气(xiè) 星宿(xiù)C .殷红(yīn) 晌午(xiǎng) 熄灭(xī)D .怂恿(rǒng) 寒噤(jìn) 归省(shěng)2. 依次填入下面文段横线处的汉字,全都正确的一项是( )(2分)2021年是中国共产党百年华诞。

百年征程波①壮阔,百年初心历久②坚,常在“两个一百年”的历史交汇点,全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。

我们③持以人民为中心,永④初心,牢记使命,乘风破浪,扬帆远航,一定能实现中华民族伟大复兴。

A .①澜②弥③禀④葆B .①斓②弭③禀④保C .①斓②弭③秉④保D .①澜②弥③秉④葆3. (8分) 古诗文默写。

(1)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,________?(纪昀《河中石兽》)(2)________,衣冠简朴古风存。

(陆游《游山西村》)(3)孔子在《述而》篇中论述君子对富贵的正确态度是:“________,________。

”(4)诗人善用色彩来描摹画面或传情达意。

岑参的《白雪歌送武判官归京》中“________,________”用颜色描绘出动静相生、色彩分明的奇寒美景;白居易的《卖炭翁》中“________,________”用颜色凸显老者艰辛困苦的生活,表达作者的深切同情。

4.(4分) 名著阅读。

(任选一题作答)(1)为什么一个原本正直、勤劳、朴实的年轻人会自甘堕落,最后变成一具行尸走肉?结合名著《骆驼祥子》相关内容,写写你的阅读认识。

(2)《海底两万里》中人物不多,请从下面人物中选择一个,分析其形象。

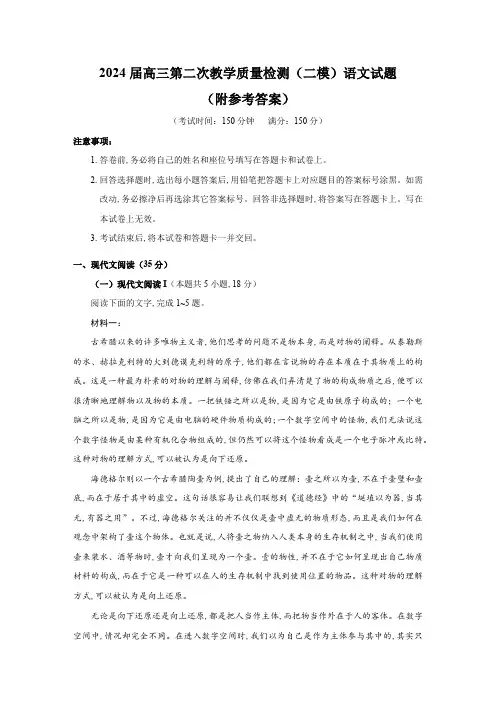

2024届高三第二次教学质量检测(二模)语文试题(附参考答案)(考试时间:150分钟满分:150分)注意事项:1.答卷前,务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡和试卷上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,务必擦净后再选涂其它答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:古希腊以来的许多唯物主义者,他们思考的问题不是物本身,而是对物的阐释。

从泰勒斯的水、赫拉克利特的火到德谟克利特的原子,他们都在言说物的存在本质在于其物质上的构成。

这是一种最为朴素的对物的理解与阐释,仿佛在我们弄清楚了物的构成物质之后,便可以很清晰地理解物以及物的本质。

一把铁锤之所以是物,是因为它是由铁原子构成的;一个电脑之所以是物,是因为它是由电脑的硬件物质构成的;一个数字空间中的怪物,我们无法说这个数字怪物是由某种有机化合物组成的,但仍然可以将这个怪物看成是一个电子脉冲或比特。

这种对物的理解方式,可以被认为是向下还原。

海德格尔则以一个古希腊陶壶为例,提出了自己的理解:壶之所以为壶,不在于壶壁和壶底,而在于居于其中的虚空。

这句话很容易让我们联想到《道德经》中的“埏埴以为器,当其无,有器之用”。

不过,海德格尔关注的并不仅仅是壶中虚无的物质形态,而且是我们如何在观念中架构了壶这个物体。

也就是说,人将壶之物纳入人类本身的生存机制之中,当我们使用壶来装水、酒等物时,壶才向我们呈现为一个壶。

壹的物性,并不在于它如何呈现出自己物质材料的构成,而在于它是一种可以在人的生存机制中找到使用位置的物品。

这种对物的理解方式,可以被认为是向上还原。

无论是向下还原还是向上还原,都是把人当作主体,而把物当作外在于人的客体。

在数字空间中,情况却完全不同。

江苏省南通二模2024届高三第二次调研测试语文试题及答案注意事项:考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求1.本试卷共8页,满分为150分,考试时间为150分钟。

考试结束后,请将答题卡交回。

2.答题前,请务必将自己的姓名、考试号等用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的规定位置。

3.请认真核对答题卡表头规定填写或填涂的项目是否准确。

4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。

作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:“共同善”字面意思指“共同具有的好的事物或品德”。

“共同”的意思是“属于大家的,彼此都具有的,大家一起做的”;而“善”笼统地说有“善物”和“善德”两重含义。

但作为一种道德和政治哲学的概念,“共同善”理论的内涵比较复杂。

对于何谓“共同体的道德”的不同回答,就形成了不同的“共同善”理论。

在西方思想史的脉络中,“共同善”理论的最早形态可以追溯到古希腊。

亚里士多德将城邦这一共同体视为政治主体,认为所有共同体都是为着某种善而建立的。

罗马时期的西塞罗主张,“国家就是共同体,‘共善’是国家的目标,也是共同体的原则”。

在西方思想史中,“共同善”理论似乎是他们的专利。

其实,在中国传统哲学中还有另一种将个人意志与共同体意志视为一个有机体的“共同善”理论。

春秋战国之交的墨子的“尚同”思想就较为典型,“尚同”思想的要义就是,如果“一同天下之义”,那么整个社会就可以实现和平,至臻和谐。

战国初期,天下大乱。

墨子认为,乱的根本原因是“一人一义”“十人十义”,而且每个人都认为自己的义是正确的,别人的义是不正确的,彼此纷争不断。

针对这样的现状,墨子提出“一同天下之义”的共同善论断,其核心是“兼相爱,交相利”,与同时代古希腊的亚里士多德共同善论断有着异曲同工之妙,而且还更具体。

2024南京二模语文试题逐题详解(附文言文详注)一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

概括:材料一共有4节,分别从历史观念、中国气候史研究、全球气候波动的关联性以及科学证据的角度,对中国近五千年来的气候变迁进行了初步研究和分析。

材料一:(摘编自竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,有删改)材料二:第一节:竺可桢的学术背景和研究方法第二节:竺可桢对中国历史气候的研究第三节:竺可桢的研究成果及其意义(摘编自徐飞、江增辉《中国传统学术资源的现代价值》)1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)A.中国古代学者中,沈括最早对历史时代气候的恒定性提出了质疑。

B.在五十至一百年为周期的小循环里,寒冷波动趋势总是自东而西。

C.受西伯利亚的高气压控制,中国和欧洲两地的冬天可能冷暖不均。

D.东西方国家同样存在难解的历史气候变迁问题,如冰川进退遗迹。

正确选项: C解析:C选项,“受西伯利亚的高气压控制,中国和欧洲两地的冬天可能冷暖不均。

”这句话与原文中的描述相符:“因为这两个区域的寒冷冬天,都受西伯利亚高气压的控制。

如西伯利亚的高气压向东扩展,中国北部西北风强,则中国严寒而欧洲温暖。

相反,如西伯利亚高气压倾向欧洲,欧洲东北风强,则北欧受灾而中国温和。

”A选项: 原文中提到沈括怀疑历史时代气候的恒定性,但没有明确指出他是最早的。

B选项: 原文中提到“任何最冷的时期,似乎都是从东亚太平洋海岸开始,寒冷波动向西传布到欧洲和非洲的大西洋海岸”,但没有说“总是自东而西”。

D 选项: 原文中没有提到“东西方国家同样存在难解的历史气候变迁问题,如冰川进退遗迹”。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)A.据研究结论,殷商以前的年平均气温和一月温度都高于现在,可见五千年来的中国气候由热而冷的渐变趋势。

B.十七世纪,中国的寒冷比欧洲早了五十年,可能是因为寒冷的传布往往是从东亚太平洋海岸到欧洲大西洋海岸。

山东省淄博市部分学校2024届高三下二模考试语文试题及答案解析一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:近年来流行一种观点,认为农业的发明对于人类而言并不是明智的选择。

因为,随着农业社会的建立,远古时期的农民需要从事松土、播种、收获等繁重的劳作,比采集渔猎者更辛苦;需要花费大量时间在田间劳动,生活更乏味;辛苦的劳作还带来身体上的多种疾病;农业生产主要种植一种或几种作物,导致食物结构单调,造成营养不良.使人类体质下降等等。

总结上述一系列现象后,有学者提出远古时代的农业革命是一个骗局或者陷阱。

农业的发明的确产生了以上诸问题,但这些问题都是表面的和过程性的,并不是农业革命带来的变化的中心内容,农业的发明的实质和后续结果无疑是有利的。

农民虽然劳作更辛苦,但他们的资源开发效率大大提高,是采集渔猎者所不能及的,同样养活一个五口之家,采集渔猎者需要数十甚至上百平方公里区域,而农民只需要几十亩土地;农民虽然把更多时间投入到田间劳动,但他们的集中劳作能够积攒出一段较完整的农闲时间,有整段的较长时间可以进行其他活动。

反观采集渔猎者,虽然可能一天只需要花费四五个小时,就能收集到满足一天需要的食物,其余时间用于娱乐。

但是,这些空闲时间是分散的,每天都要被搜寻食物的工作打破,很难形成专心于某一事务的整段时间。

而关于人类体质的变化和相关疾病,也不能完全归因于农业生产方式。

需要考虑的是,在原来的采集渔猎时期,人们居无定所四处流动,很多体质较弱的人,较早就被不稳定的环境和生活自然淘汰。

寿命较长的是原本体质较好的那部分人,他们大概率会呈现出较为强壮的特点,但这并不是采集渔猎生活带给他们的。

同时,较短的寿命也使许多由衰老带来的疾病来不及表现出来。

但到了农业社会,稳定的食物供应和良好的定居条件,使体质较弱的人摆脱了严酷环境和生活条件的自然淘汰,长期生存并参与繁衍。

人均寿命增长,由衰老带来的许多疾病才得以表现出来。

上海杨浦区二模语文试题及答案一、积累与运用(共30分)1. 根据题目所给的古诗文名句填空。

(每空1分,共10分)- 春眠不觉晓,______。

- 独在异乡为异客,______。

- 会当凌绝顶,______。

- 但愿人长久,______。

- 红豆生南国,______。

2. 根据题目所给的现代文阅读材料,回答下列问题。

(每题5分,共10分)- 作者在文中表达了对故乡的哪些情感?- 文中提到的“乡愁”具体指什么?3. 根据题目所给的成语,选择正确的使用场合。

(每题2分,共10分)- 举案齐眉:适合用在描述夫妻关系和睦的场合。

- 画龙点睛:适合用在描述文章或演讲中的关键之处。

- 画蛇添足:适合用在描述做了多余的事情,反而破坏了原有效果的场合。

- 一箭双雕:适合用在描述一举两得的场合。

- 杯弓蛇影:适合用在描述因疑神疑鬼而自寻烦恼的场合。

二、阅读理解(共40分)1. 阅读下面的文言文,回答文后问题。

(每题5分,共20分)- 文中“不以物喜,不以己悲”的含义是什么?- 作者通过哪些事例来表达自己对人生态度的看法?- 文中提到的“天将降大任于斯人也”的下一句是什么?- 根据文中内容,作者认为一个人应该如何面对困境?2. 阅读下面的现代文,回答文后问题。

(每题5分,共20分)- 文章的主旨是什么?- 作者在文中使用了哪些修辞手法?- 文章中提到的“时间”一词在文中扮演了什么角色?- 根据文章内容,你认为作者对“时间”的态度是怎样的?三、写作(共30分)1. 以“我眼中的春天”为题,写一篇不少于800字的记叙文。

(30分)参考答案:一、积累与运用1. 处处闻啼鸟、每逢佳节倍思亲、一览众山小、千里共婵娟、春来发几枝。

2. 作者表达了对故乡的思念、眷恋和对故乡变迁的感慨。

“乡愁”指的是对故乡的深切思念和对故乡变化的忧虑。

3. 举案齐眉:夫妻相敬如宾;画龙点睛:文章的点睛之笔;画蛇添足:多此一举;一箭双雕:一举两得;杯弓蛇影:自寻烦恼。

山东省烟台市2023届高三二模语文试题及答案解析一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:什克洛夫斯基十分关注小说家如何通过叙事视角的选择来达到陌生化的效果。

他在阐述“陌生化”理论时,以托尔斯泰在小说《耻辱》中对鞭笞的陌生化描写为例,指出:“托尔斯泰通过避免直接指称人们习以为常的事物的办法,使事物变得新奇陌生。

他的描写使人觉得是初次见到事物,或者感觉到某事为初次发生的那样。

”什克洛夫斯基这里所强调的“初次”,就是事物的新鲜感,也就是“陌生化”的新奇效果。

此外,什克洛夫斯基还提到托尔斯泰在《霍尔斯托密尔》中以一匹马为叙事者,通过这匹马的叙事视角,使得故事的内容和场景显得陌生,以动物的无是无非的眼光无声地披露了人类社会的自私和贪婪。

视角问题是小说叙事中一个相当重要的问题。

美国小说理论家路伯克曾指出:“小说技巧中整个错综复杂的方法问题,我认为都要受到角度问题-叙述者所站的位置对故事的关系问题的调节。

”20世纪以来,出现了各种有关视角问题的分类。

传统小说大多采用上帝般超然的全知叙事视角,全知叙事者的目光无所不在、无所不及,叙事者对发生在不同时间、不同地点的事件了若指掌,对人物的内心活动亦能明察秋毫。

与此相对应的是人物有限视角,叙事者转用故事中或故事外某个人物的眼光来观察事物,对事件的发展知之甚少,对人物的认识具有局限性,作品因而充满了悬念。

英国新批评的代表人物I·A·理查兹曾将语言分为指称性的实用语言和非指称性的诗歌语言,诗歌语言是对实用语言的陌生化,人物有限视角则是对全知叙事视角的陌生化。

全知叙事视角将事件、人物的过往和将来娓娓道来,将人物的内心活动和盘托出,其结果往往是纷至沓来的信息使读者流于无意识的、被动的阅读。

在这样的作品里,事件得到了强调,而读者对事件的感受则被自动化、机械化。

采用人物有限视角叙事的作品则相反,事件往往不是最重要的,最重要的是人物对事件的感受。

湖南2024届模拟试卷(二)语文(答案在最后)命题、审题:注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成1~5题。

假如地球只有一岁(节选)①①第三次物种大灭绝结束两小时后,中生代继之而来。

首先登场的是槽齿龙和板龙。

不过,要想称霸地球,恐龙还得等待时机,静候又一场大灭绝的“洗礼”。

12月15日,地球迎来了第四次物种大灭绝。

这一回,气候成了致命因素。

曾经干热的环境逐步变得温湿,适应不了新时代的生物只能被淘汰出局,特别是那些古代大型裸子植物,几乎无一幸免......。

接下来的两天,现代蛙类、海龟和咸水鳄这些现存的活化石登场,令人欢欣鼓舞。

恐龙注定是这个时代的“天之骄子”。

它们非但没有灭绝,反而变得更加昌盛兴旺。

腕龙、剑龙和雷龙,割据三地。

尽管爬行动物看似统治了这个时代.........,但内部却已经出现了分化。

有一部分爬行动物悄然变身,成了早期的哺乳动物,它们在大地上游走,暗暗积蓄力量,为日后的霸权易主埋下了伏笔。

但此时的哺乳动物只有老鼠般大小,在狭缝中求生和挣扎。

②还有一部分爬行动物向往天空,于是,始祖鸟诞生了。

随之而来的则是有羽毛的温血鸟类。

12月26日,即距今7500万年前左右,恐龙家族的巨无霸霸王龙登场了,它们横行于大地。

12月26日,地球遭遇了第五次物种大灭绝。

距今6500万年前,恐龙全军覆没。

一个主流说法是,小行星撞击地球引起了火山爆发,并导致了一系列灾难性的连锁反应。

爬行动物“逊位”,鸟类动物和哺乳动物“登基”,新生代展开了。

12月28日,齿鲸和须鲸诞生,它们属于现代鲸类,是目前已知的最大的哺乳动物。

潍坊二模语文考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列词语中,加点字的读音完全正确的一项是:A. 绯红(fēi hóng)B. 徇私舞弊(xùn sī wǔ bì)C. 蹊跷(qī qiào)D. 踌躇(chóu chú)2. 根据题目要求,下列句子中没有语病的一项是:A. 他不仅学习优秀,而且品德高尚。

B. 这篇文章的写作风格非常独特,让人印象深刻。

C. 我们不能因为一次失败就放弃追求。

D. 他虽然取得了很大的成就,但是仍然谦虚谨慎。

3. 下列句子中,使用了拟人修辞手法的一项是:A. 春风又绿江南岸。

B. 明月几时有,把酒问青天。

C. 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

D. 落红不是无情物,化作春泥更护花。

4. 下列成语使用恰当的一项是:A. 他做事总是不慌不忙,真是“不拘小节”。

B. 他的文章结构严谨,真是“滴水不漏”。

C. 他虽然年过花甲,但仍然精力充沛,真是“老当益壮”。

D. 他对待工作非常认真,真是“一丝不苟”。

5. 下列关于文学常识的表述,正确的一项是:A. 《红楼梦》是清代作家曹雪芹所著,是中国古典小说的巅峰之作。

B. 《诗经》是我国最早的诗歌总集,共有305篇。

C. 杜甫是唐代著名的诗人,被誉为“诗圣”。

D. 《水浒传》是明代小说家罗贯中所著。

二、填空题(每空1分,共10分)6. “会当凌绝顶,一览众山小”出自唐代诗人______的《望岳》。

7. 《史记》是我国古代的一部纪传体通史,由西汉史学家______所著。

8. “春色满园关不住,一枝红杏出墙来”出自宋代诗人______的《游园不值》。

9. “但愿人长久,千里共婵娟”出自宋代词人______的《水调歌头》。

10. “天行健,君子以自强不息”出自《周易》中的______卦。

三、阅读理解(共30分)11. 阅读下面的文言文,回答问题。

(10分)(文言文段落略)(1)解释文中加点词的含义。

(一)“君主与公卿尽可造就教授与机要参赞,尽可赏赐他们头衔与勋章;但他们不可能造就伟大的人物,不能造成超临庸俗社会的心灵……而当像我和歌德这样两个人在一起时,这般君侯贵胄应当感到我们的伟大。

昨天,我们在归路上遇见全体的皇族。

我们远远里就已看见。

歌德挣脱了我的手臂,站在大路一旁。

我徒然对他说尽我所有的话,不能使他再走一步。

于是我按了一按帽子,扣上外衣的钮子,背着手,望最密的人丛中撞去。

亲王与近臣密密层层;太子鲁道尔夫对我脱帽;皇后先对我打招呼——那些大人先生是认得我的。

为了好玩起见,我看着这队人马在歌德面前经过。

他站在路边上,深深地弯着腰,帽子拿在手里。

事后我大大地教训了他一顿,毫不同他客气……”1、根据上文,说说贝多芬具有怎样的性格特征?2、文中两位名人,你更喜欢谁?为什么?1、根据上文,说说贝多芬具有怎样的性格特征?我行我素,不卑不亢。

从他洋洋自得的叙述口吻,“背着手”“撞”的动作描写,与歌德鲜明地对比中可以看出。

2、文中两位名人,你更喜欢谁?为什么?贝多芬,因为他不向权贵弯腰,不卑不亢,很有骨气。

(二)当欢乐的主题初次出现时,乐队忽然中止;出其不意地一片静默;这使歌唱的开始带着一种神秘与神明的气概。

而这是不错的:这个主题的确是一个神明。

“欢乐”自天而降,包裹在非现实的宁静中间:(1)它用柔和的气息抚慰着痛苦;而它溜滑到大病初愈的人的心坎中时,第一下的抚摩又是那么温柔,令人如贝多芬的那个朋友一样,禁不住因“看到他柔和的眼睛而为之下泪。

”当主题接着过渡到人声上去时,先由低音表现,带着一种严肃而受压迫的情调。

(2)慢慢地,“欢乐”抓住了生命。

这是一种征服,一场对痛苦的斗争。

然后是进行曲的节奏,浩浩荡荡的军队,男高音热烈急促的歌,在这些沸腾的乐章内,我们可以听到贝多芬的气息,他的呼吸,与他受着感应的呼喊的节奏,活现出他在田野间奔驰,作着他的乐曲,受着如醉如狂的激情鼓动,宛如大雷雨中的李尔老王。

在战争的欢乐之后,是宗教的醉意;随后又是神圣的宴会,又是爱的兴奋。

整个的人类向天张着手臂,大声疾呼着扑向“欢乐”,把它紧紧地搂在怀里。

1、文段中多次出现“欢乐”,在贝多芬的意念中,“欢乐”指的是什么?2、文中划线处(1)描写有什么特色?其作用是什么?3、你如何理解划线处(2)“慢慢地,‘欢乐’抓住了生命。

这是一种征服,一场对痛苦的斗争。

这两个句子的内涵?1、文段中多次出现“欢乐”,在贝多芬的意念中,“欢乐”指的是什么?对人类的爱,对上帝的敬畏之心,是“神明”的化身。

2、文中划线处(1)描写有什么特色?其作用是什么?描写细腻、传神,极富抒情色彩。

把只可意会、难以言传的听觉通过可以触摸、可以感知的触觉表达出来,使抽象的音乐变得具体,形象地写出了音乐给人的作用,给痛苦者以慰藉。

3、你如何理解划线处(2)“慢慢地,‘欢乐’抓住了生命。

这是一种征服,一场对痛苦的斗争。

这两个句子的内涵?“‘欢乐’抓住了生命”是指《欢乐颂》的音乐感,感动了听众、读者。

“这是一种征服,一场对痛苦的斗争”是指《欢乐颂》具有巨大魅力和震撼力,征服了人们;它的创作成功既是贝多芬对自身痛苦斗争的胜利,也是他用充满“神圣”的旋律去疗救人类的痛苦的最佳效果。

(三)一五0一年春,他回到翡冷翠。

四十年前,翡冷翠大寺维持会曾委托阿戈斯蒂诺雕一个先知者像,那作品动工了没有多少便中止了。

一向没有人敢上手的这块巨大的白石,这次交托给米开朗琪罗了;硕大无朋的《大卫》,便是缘源于此。

相传:翡冷翠的行政长官皮耶尔•索德里尼(即是决定交托米氏雕塑的人)去看这座像时,为表示他的高见计,加以若干批评:他认为鼻子太厚了。

米开朗琪罗拿了剪刀和一些石粉爬上台架,轻轻地把剪刀动了几下,手中慢慢地散下若干粉屑;但他一些也没有改动鼻子,还是照它老样。

于是,他转身向着长官问道:“现在请看。

”——“现在,”索德里尼说,“它使我更欢喜了些。

你把它改得有生气了。

”“于是,米开朗琪罗走下台架,暗暗地好笑。

”1、用一句话概括文段内容。

2、从文段中可以看出米开朗琪罗是一个怎样的人?而皮尔。

索德里尼又是一个怎样的人?3、从米开朗琪罗对待皮尔。

索德里尼的做法中,你得到了什么启示?1、用一句话概括文段内容。

写米开朗琪罗机智保护自己的作品的经过。

2、从文段中可以看出米开朗琪罗是一个怎样的人?而皮尔。

索德里尼又是一个怎样的人?米开朗琪罗是一个机智、聪明,具有高超的雕刻技术的酷爱自己作品的人。

皮尔.索德里尼是一个虚伪、不懂艺术而又不懂装懂的无知的家伙。

3、从米开朗琪罗对待皮尔。

索德里尼的做法中,你得到了什么启示?如:对待自己不喜欢的人或事,当面顶着,还不如采用巧妙的做法来处理会更好些。

(四)亲爱的贝多芬!多少人已颂赞过他艺术上的伟大。

但他远不止是音乐家中的第一人,而是近代艺术的最英勇的力。

对于一般受苦而奋斗的人,他是最大而最好的朋友。

当我们对着世界的劫难感到忧伤时,他就会到我们身旁来,好似坐在一个穿着丧服的母亲旁边,一言不发,在琴上唱着他隐忍的悲歌,安慰那哭泣的人。

当我们对德与善的庸俗,斗争到疲惫的辰光,到此意志与信仰的海洋中浸润一下,将获得无可言喻的裨益。

他分赠我们的是一股勇气,一种奋斗的欢乐,一种感到与神同在的醉意。

他的一生宛如一天雷雨的日子。

—先是一个明净如水的早晨。

仅仅有几阵懒懒的微风。

但在静止的空气中,已经有隐隐的威胁,沉重的预感。

然后,突然之间巨大的阴影卷过,悲壮的雷吼,充满着声响的可怖的静默,一阵复一阵的狂风。

然而白日的清纯之气尚未受到损害。

欢乐依然是欢乐,悲哀永远保存着一缕希望。

但自一八一零年后,心灵的均衡丧失了。

日光变得异样。

最清楚的思想,也看来似乎水汽一般在升华:忽而四散,忽而凝聚,它们的又凄凉又古怪的骚动,罩住了心;往往乐思在薄雾之中浮沉了一两次以后,完全消失了,淹没了,直到曲终才在一阵狂飙中重新出现。

黄昏将临,雷雨也随之酝酿。

随后是沉重的云,饱蓄着闪电,给黑夜染成乌黑,挟带着大风雨,那是《第九交响曲》的开始。

—突然,当风狂雨骤之际,黑暗裂了缝,夜在天空被赶走,由于意志之力,白日的清明又还给我们。

什么胜利可以和这场胜利相比?哪天的阳光,曾达到这种超人的努力的光荣?曾获得这种心灵从未获得的凯旋?一个不幸的人,贫穷,残废,孤独,由痛苦造成的人,世界不给他欢乐,他却创造了欢乐来给予世界!他用他的苦难来铸成欢乐,好似他用那句豪语来说明的—那是可以总结他一生,可以成为一切英勇心灵的箴言的:“用痛苦换来的欢乐。

”1、文段的第2段中“他的一生宛如一天雷雨的日子”这句话运用了什么修辞手法?说说这句话的具体含义。

2、文段的末尾“惟其痛苦,才有快乐”,好似他用那句豪语来说明的,——那是可以总结他一生,可以成为一切英勇心灵的箴言的:“用痛苦换来的欢乐。

”这句话中的“箴言”一词是什么意思?你对这句话是怎样理解的?3、在《名人传》中,罗曼。

罗兰把首席给予了贝多芬,你对此有什么看法?1、文段的第2段中“他的一生宛如一天雷雨的日子”这句话运用了什么修辞手法?说说这句话的具体含义。

修辞手法:比喻。

含义:“一天雷雨的日子”指的是他一生屡遭挫折,大起大落,比如失意与耳聋等不幸相继发生,使他的人生经历了很多风雨和磨难。

2、文段的末尾“惟其痛苦,才有快乐”,好似他用那句豪语来说明的,——那是可以总结他一生,可以成为一切英勇心灵的箴言的:“用痛苦换来的欢乐。

”这句话中的“箴言”一词是什么意思?你对这句话是怎样理解的?“箴言”,劝诫的话:贝多芬的天性是快乐的,他希望快乐,即使在悲苦的深渊中,他也要歌唱欢乐,以一种无可抗拒的力量扫空一切忧郁,扼住命运的咽喉。

3、在《名人传》中,罗曼。

罗兰把首席给予了贝多芬,你对此有什么看法?他这样做是恰当的,贝多芬能扼住命运的咽喉,以坚忍不拔的毅力创造奇迹,给人带来精神上的鼓舞与指引,这是真正的心灵的伟大,这是真正的英雄气!他的人格魅力深深地感染了每位读者,贝多芬为首席当之无愧。

(五)在他以后的作品中,托尔斯泰又把这些保持精神健康的方法加以补充。

他殚精竭虑地筹思如何救治心魂,如何培养元气,同时又须排除麻醉意识的畸形的享乐和灭绝良知的残酷的享乐。

他以身作则。

一八八四年,他牺牲了他最根深蒂固的嗜好:行猎。

他实行持斋以锻炼意志;宛如一个运动家自己定下严厉的规条,迫使自己奋斗与战胜。

《我们应当做什么?》这是托尔斯泰离开了宗教默想的相当的平和,而卷入社会旋涡后所取的艰难的途径的第一程。

这时候便开始了这二十载的苦斗,孤独的亚斯纳亚老人在一切党派之外,(并指责他们,)与文明的罪恶与谎言对抗着。

世界上曾时常看见那些伟大的思想反叛者出现,他们如先驱者约翰般诅咒堕落的文明。

其中的最后一个是卢梭。

在他对于自然的爱慕,在他对于现代社会的痛恨,在他极端的独立性,在他对于圣书与基督教道德的崇拜,卢梭可说是预告了托尔斯泰的来临,托尔斯泰自己即承认,说:“他的文字中直有许多地方打动我的心坎,我想我自己便会写出这些句子。

”但这两颗心魂毕竟有很大的差别,托尔斯泰的是更纯粹的基督徒的灵魂!且举两个例子以见这位日内瓦人的《忏悔录》中含有多么傲慢,不逊,伪善的气氛:“永恒的生灵!有人能和你说——只要他敢:我曾比此人更好!”“我敢毫无顾忌地说:谁敢当我是不诚实的人,他自己便是该死。

”托尔斯泰却为了他过去生命中的罪恶而痛哭流涕:“我感到地狱般的痛苦。

我回想起我一切以往的卑怯,这些卑怯的回忆不离我,它们毒害了我的生命。

人们通常抱憾死后不能保有回忆。

这样将多么幸福啊!如果在这另一个生命中,我能回忆到我在此世所犯的一切罪恶,将是怎样的痛苦啊!……”他不会如卢梭一般写他的《忏悔录》,因为卢梭曾言:“因为感到我的善胜过恶,故我认为有说出一切的利益。

”托尔斯泰试着写他的《回忆录》,终于放弃了;笔在他手中堕下,他不愿人们将来读了之后说:“人们认为那么崇高的人原来如此!他曾经是何等卑怯!至于我们,却是上帝自己令我们成为卑怯的。

”基督教信仰中的美丽而道德的贞洁,和使托尔斯泰具有悫直之风的谦虚,卢梭都从未认识。

隐在卢梭之后,——在鹭鸶岛的铜像周围,——我们看到一个日内瓦的圣皮埃尔,罗马的加尔文。

在托尔斯泰身上,我们却看到那些巡礼者,无邪的教徒,曾以天真的忏悔与流泪感动过他的童年的。

对于世界的奋战,是他和卢梭共同的争斗,此外尚另有一种更甚于此的争斗充塞着托尔斯泰最后三十年的生命,这是他心魂中两种最高的力量的肉搏:真理与爱。

1、用一句话概括文段内容。

2、文段主要运用了什么表现手法?3、从上文可以看出卢梭与托尔斯泰在“忏悔”上各自的观点怎样?罗曼。

罗兰是怎样认为的?1、用一句话概括文段内容。

托尔斯泰与卢梭两人关于“忏悔”的不同论述。

2、文段主要运用了什么表现手法?对比。

3、从上文可以看出卢梭与托尔斯泰在“忏悔”上各自的观点怎样?罗曼。