走进《长安十二时辰》学习古代文化常识

- 格式:pptx

- 大小:6.07 MB

- 文档页数:22

长安十二时辰是唐朝的什么时候

长安十二时辰是唐朝的唐玄宗天宝三年。

《长安十二时辰》是大热的一部剧,讲述发生在唐朝天宝三年的故事。

天宝是唐玄宗李隆基的年号,通过这里我们知道讲述的其实是李隆基在位期间的故事,也是唐朝的鼎盛时期。

整部剧只有短短的十二个时辰,但是剧情紧凑很能抓住大家的眼球。

剧中突厥狼卫的故事虽然不是真的,但是出现的很多历史人物却是历史上真实存在的,像是张小敬、李必等等都有原型。

在这个故事中出现的历史人物还有贺知章、元载、崔器、杨玉环等,大家通过杨玉环也该知道这是李隆基时期的故事。

因为故事中真实历史人物的出现导致很多朋友认为故事也是历史上真实发生的,其实不然,李隆基时期并未发生狼卫火烧长安事件。

常识备考:带你了解古都长安最近热播的《长安十二时辰》尽展唐都风貌。

但剧情进展太快,小编表示知识有点不够用。

为了更好的看剧,今日我们就一起来学习一下有关长安城的知识。

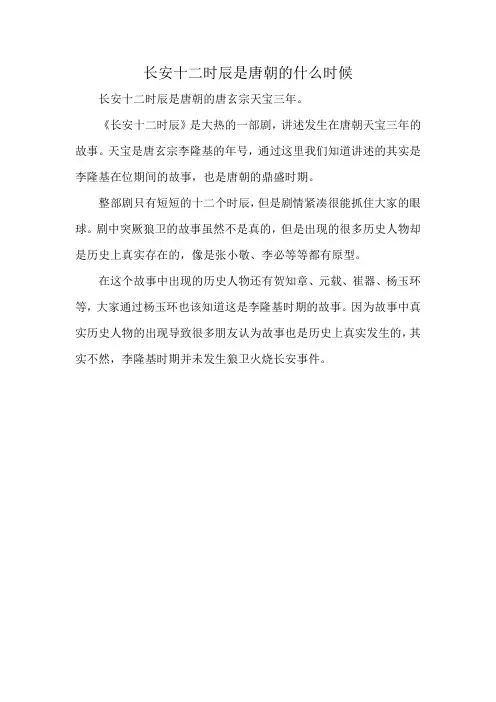

说起古都长安,有几个标签就不得不提。

中国历史上第一座被称为“京”;中国历史上第一座真正意义上的城市;中国历史上建都朝代最多,建都时间最长,影响力最大的都城,被誉为“天然历史博物馆”;十三朝古都,居中国四大古都(西安、南京、北京、洛阳)之首;与雅典、罗马、开罗并称世界四大文明古都,迄今为止唯一被联合国教科文组织确定为世界历史名城的中国城市;丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的起点;长安作为都城,可追溯到西周。

周文王时定都于此,筑设丰京,武王即位后再建镐京,合称丰镐;秦建都咸阳,古代咸阳的地理位置在渭河两岸,地理位置涵盖今天的西安和咸阳部分区域。

汉初,高祖刘邦下诏,相国萧何主持营造都城长安,开启了汉帝国的宏大基业。

公元582年(开皇二年),隋文帝在长安城东南龙首塬南面选了一块“川原秀丽,卉物滋阜,卜食相土,宜建都邑”(《隋书·高祖纪》)的地方建造新都,由建筑学家宇文恺主持规划建设,新都定名为“大兴城”。

公元618年,李渊称帝,建立唐朝,改大兴为长安。

唐都长安是名副其实的国际大都市。

唐长安城周长达35.56公里,面积约87.27平方公里,是如今西安城墙内面积的9.7倍,西汉长安城的2.4倍,元大都的1.7倍,明清北京城的1.4倍,公元447年所修君士坦丁堡的7倍,公元800年所修巴格达的6.2倍,古代罗马城的7倍。

至盛唐,长安为当时规模最大、最为繁华的国际都市。

长安城规模宏伟,布局严谨,结构对称,排列整齐。

纵贯南北的朱雀大街则是一条标准的中轴线,它把长安城分成了东西对称的两部分,东部是万年县,西部是长安县,东、西两部各有一个商业区,称为东市和西市。

“东市”和“西市”是唐长安城的经济活动中心,也是当时全国工商业贸易中心,还是中外各国进行经济交流活动的重要场所。

马伯庸长安十二时辰的主要内容马伯庸的长安十二时辰是一部以唐朝长安为背景的历史悬疑小说,以讲述一天内发生的连环凶案为主线。

小说融合了历史、侦探和文化元素,引人入胜。

本文将以深度和广度的方式,探讨马伯庸长安十二时辰的主要内容,并对其进行分析与评价。

一、背景介绍与故事起源长安十二时辰背景设定在唐朝盛世,唐玄宗开创了一幅极尽繁荣的长安画卷。

小说的故事发生在万历四十四年,一天之内发生了一系列的凶案,让整个长安沉浸在悬疑之中。

命案的线索却隐匿在这个繁华的都市背后,揭示了玄宗盛世下隐藏的黑暗与阴谋。

二、凶案的揭示与推理1. 百花宴的命案少年李必与王婆的神秘死亡引发了整个故事的开端。

年幼而聪明的李必勇于揭穿真相,并敏锐地意识到这个命案背后隐藏着更大的阴谋。

他的推理与冒险能力使他成为整个故事的核心人物。

2. 慈恩寺的禁忌与百花宴命案相呼应的是慈恩寺的禁忌。

慈恩寺是一个神秘而庄严的地方,当李必开始调查之时,一系列更加诡异的事情发生了。

这个迷宫般的建筑,隐藏了许多不为人知的秘密。

3. 宝物的秘密与世家的斗争长安十二时辰的故事不仅仅关注命案的推理,也牵涉到了世家之间的斗争和宝物的秘密。

权势与财富,荣耀与家族,交织在这个繁华的都市中,蕴含着各自的阴谋与背叛。

三、文化与历史元素1. 唐初盛世的描绘马伯庸通过细致的描绘,将读者带入了鼎盛繁荣的唐朝盛世。

他描述了宫廷的华美景象、长安城的繁华、以及各阶层人民的生活。

这些细节让读者感受到了唐朝盛世的氛围,也更好地理解了故事发展的背景与环境。

2. 文化隐喻的运用马伯庸以长安城中的人物和建筑为载体,暗示了许多文化与历史的隐喻。

慈恩寺是道教与佛教交融的象征,象征着人类欲望的深渊与追求灵性的欲望。

而长安城则象征着政治、文化与商业的中心,以及玄宗盛世的财富与权力。

四、对作品的评价与个人观点长安十二时辰是一部集悬疑、历史与文化于一身的小说,其剧情紧凑、推理精巧,富有史诗般的气势。

马伯庸通过细腻的描写和丰富的文化元素,将读者带入了唐朝长安的锦绣盛世与诡谲阴谋之中。

长安十二时辰景点简介

长安十二时辰是一部以唐朝长安城为背景的历史题材电视剧,

该剧以长安城的12个时辰为线索,展现了唐代长安城的繁华和风貌。

以下是长安十二时辰中出现的一些景点的简介:

1. 大明宫,大明宫是唐朝皇宫,也是长安城的中心地带,是当

时世界上最宏伟的宫殿之一。

宫殿内有华丽的殿宇和精美的花园,

展现了唐代皇宫的壮丽气势。

2. 长安城墙,长安城是当时世界上最大的城市之一,城墙高大

厚实,环绕整个城市,展现了唐代长安城的宏伟和壮丽。

3. 赤土大道,赤土大道是长安城内一条宽阔的大街,两旁是繁

华的商铺和热闹的市井,展现了唐代长安城的繁荣和商业活力。

4. 鸿门宴遗址,鸿门宴遗址是长安城内的一处历史遗迹,据说

是项羽和刘邦在此举行过鸿门宴。

这个景点展现了长安城的历史渊

源和传奇故事。

5. 钟楼,长安城内的钟楼是当时的时间标志,也是城市的地标

之一,展现了唐代长安城的文化和科技水平。

以上是长安十二时辰中出现的一些景点的简介,这部剧通过这些景点的展现,向观众展示了唐代长安城的繁华和历史底蕴。

长安十二时辰读后感长安十二时辰读后感(精选15篇)长安十二时辰读后感篇1“长安”这个名字,总是承载了许多的历史韵味和奇巧故事。

关于长安,心中总有一段豪气干云的侠梦,而《长安十二时辰》,恰是对长安侠梦的最佳诠释。

初时知道《长安十二时辰》,还是电视剧版的火爆,人人都在讨论这电视剧剧情紧凑,细节到位,良心好剧,与国外的危情24小时有几分相似之处。

出于对长安的喜爱,我也看了这部电视剧,又在等待更新的百无聊赖中打开了《长安十二时辰》的原书,然后就是一口气看到了末尾。

与电视剧直观的视觉体验不同,文字给人带来更大的想象空间。

那些历史长河里只附着于冰冷刻板的史料记载中日渐苍白的长安百态,在马伯庸的这个故事中逐渐明朗生动,有血有肉。

从雕胡饭、薄荷叶、油缒子,到上元节的赏灯等众多传统,再到行走在坊间形形色色的人物衣衫、发饰、语言,那极尽繁华厚重的大唐一百零八坊里的烟火气,随之跃然纸上。

我曾看过陈凯哥导演的《妖猫传》,那是盛唐贵族的写照,而马伯庸的《长安十二时辰》则是为我们描绘了一幅长安普通人的众生相。

有喜有乐,有顺有难,也有平康坊这样鱼龙混杂的地方,还有黑暗残酷的地下长安。

刺激紧张的反恐故事就在这样的背景下进行,这是大唐长安一个反恐的故事,狼卫潜入长安,要在上元节这一天图谋不轨,然而从潜入的那一刻,狼卫们就已被靖安司监视,可是因为多种原因,狡猾的狼卫从严密的包围圈中逃脱,一场请君入瓮的好戏变成了引狼入室,长安一百零八坊,如一个精密的棋局,该如何抓捕逃窜其中的狼卫成了一个难题,靖安司司丞李必启用死囚张小敬,也就是男主角来解决这个难题。

而随着剧情的深入,张小敬的坚持调查,越来越多的问题和阴谋被发现了。

这是一个不寻常的故事,而男主角也不是一个传统意义上的好人。

他是一个死囚,曾经做过十年西域兵,九年不良帅,被称为五尊阎罗,因为杀了自己的上司而入狱。

他瞎了一只眼,做事果断凶狠,人人闻之色变,可他也是悉心守护战友女儿,为救百姓只身涉险的孤胆英雄。

长安十二时辰历史背景的真实还原在我国古代历史中,长安是唐朝的都城,也是世界上古代人口最多、繁华最盛的城市之一。

长安十二时辰是一个古代计时制度,以此为题材的电视剧《长安十二时辰》引起了广泛的关注。

这部剧不仅讲述了引人入胜的故事情节,更展示了唐代长安的历史背景。

本文将对长安十二时辰历史背景进行真实还原。

一、唐朝时期的繁荣与发展唐朝被誉为中国古代历史上的"大唐盛世",这个时期的长安达到了顶峰。

唐朝统一了整个中原地区,国力强盛,社会经济得到了迅猛发展。

长安成为了当时世界上人口最多的都城,不仅有超过百万的人口,还在政治、文化、经济等方面都取得了巨大的成就。

二、长安城的建设与规划长安城是在贞观年间由唐太宗李世民发起修建的,它的建设规模之大在当时可谓空前。

长安城呈长方形,东西长约10余公里,南北宽约8余公里。

城墙高约12余米,外围设有护城河和城门。

城内街道纵横交错,规划有序,有大街、大巷、小巷等不同等级的街道,构成了独特的城市格局。

三、宫廷与社会等级制度唐朝时期长安城内除了宫廷之外,还分为内城、皇城和外城等不同层级,不同区域对应着社会的不同等级。

宫廷是唐朝皇帝的居住之所,是权力的象征。

除了皇帝和皇后,还有众多的嫔妃、官员以及仆役等。

宫廷内的规矩十分严格,仪式繁琐,展示了皇权至高无上的地位。

四、市场与商业的兴盛长安城的繁华程度不仅仅体现在政治与文化上,商业也是十分兴盛的。

长安有大量的市场和商业街区,集聚了各类商贾,商品流通非常发达。

当时有很多行业和职业,如丝绸制造、陶瓷工艺、铁器锻造等,这些行业都为长安的繁荣做出了巨大贡献。

五、文化艺术的繁荣唐朝的长安是一个文化艺术高度繁荣的时期。

众多文人墨客在这里相聚,形成了花样繁多的文化景观。

诗歌成为了当时最受推崇的文学形式,长安也因此成为了盛产文学的摇篮。

著名的文学家杜甫、白居易等都在长安留下了大量的优秀作品。

此外,长安还有众多的艺术团体和剧院,表演形式多样,如歌舞、戏曲等。

长安十二时辰主要内容梳理

《长安十二时辰》讲了一个怎样的故事?

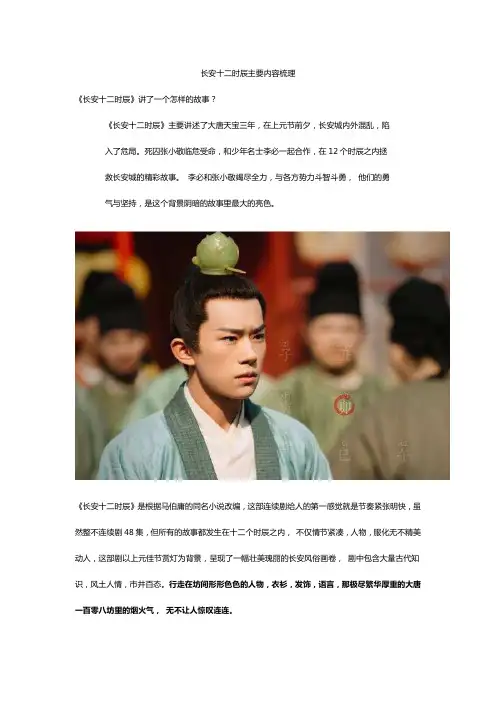

《长安十二时辰》主要讲述了大唐天宝三年,在上元节前夕,长安城内外混乱,陷

入了危局。

死囚张小敬临危受命,和少年名士李必一起合作,在12个时辰之内拯

救长安城的精彩故事。

李必和张小敬竭尽全力,与各方势力斗智斗勇,他们的勇

气与坚持,是这个背景阴暗的故事里最大的亮色。

《长安十二时辰》是根据马伯庸的同名小说改编,这部连续剧给人的第一感觉就是节奏紧张明快,虽然整不连续剧48集,但所有的故事都发生在十二个时辰之内,不仅情节紧凑,人物,服化无不精美动人,这部剧以上元佳节赏灯为背景,呈现了一幅壮美瑰丽的长安风俗画卷,剧中包含大量古代知识,风土人情,市井百态。

行走在坊间形形色色的人物,衣衫,发饰,语言,那极尽繁华厚重的大唐一百零八坊里的烟火气,无不让人惊叹连连。

虽然这部电视剧与原著之间还是有着很多不同,但是这部古装悬疑剧剧制作精良、场面恢宏、剧情热血,加上两位主角的精彩表演,真是让人大呼过瘾,在歌舞升平的泡沫之下,其实潜伏着重重危机。

卷入这次恐怖事件中的不仅有唐朝人,还有肤色各异的外国人。

多信仰与多种族因立场迥异而产生碰撞摩擦,升级了故事的悬疑浓度。

而且这部剧最重要的一点就是细节特别到位,很多人物都是有迹可查的,像张小敬,在《安禄山事迹》就有记载:骑士张小敬先射国忠落马,便即枭首,屠割其尸。

而贺监就是贺知章,在剧中就能看出,他经常吟诵的那句:不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

这部古装悬疑剧对历史的还原复刻度极高,人物塑造的可信度非常高。

长安十二时辰建筑解读长安是中国古代历史上著名的古都之一,曾经是多个朝代的首都。

长安十二时辰建筑是指位于长安城内的十二座标志性建筑物,分别代表着不同的时辰,从而构成了古代长安城的地标景观。

本文将对长安十二时辰建筑进行解读。

一、东华门(子时)东华门是长安城东门,是长安城东侧进入城内的主要通道。

此处的建筑常用来表示子时,也代表了一天的开始。

东华门的建筑采用了中国传统的宫殿建筑风格,正门高大庄重,两侧设有硕大的石狮子,寓意着国家的威严与稳固。

二、融化津桥(丑时)融化津桥是长安城内一座重要的桥梁,位于城内南部。

丑时是早晨刚过夜的时候,此时人们开始起床活动。

融化津桥代表了新的一天的开始,晨光照射在桥上,桥的形态优美,桥面上有繁复的雕刻,增加了桥的美观性。

三、显德门(寅时)显德门是长安城北门,位于城内的北方。

寅时是清晨至上午的时辰,正是人们开始正式工作的时候。

显德门建筑宏伟壮观,以黄色为主色调,门上刻有各种动物形象,象征着吉祥和繁荣。

四、缀锦阁(卯时)缀锦阁是长安城内一座美丽的亭台楼阁,建于城内的东北部。

卯时是上午朝八九点的时候,此时,阳光照射下,城内开始热闹起来。

缀锦阁的建筑造型优美,阁顶上装饰着丰富多彩的彩绘,以展示长安城独有的艺术风格。

五、江都桥(辰时)江都桥是长安城内的一座著名桥梁,位于城内的西部。

辰时是上午九点至十一点的时候,此时人们开始出门进行活动。

江都桥是长安城内的繁华地段之一,桥身宽敞平整,桥头两侧设有石狮子,象征着吉祥和稳固。

六、解元门(巳时)解元门是长安城内的一座城门,位于城内的西南部。

巳时是上午十一点至下午一点的时候,此时人们开始午休。

解元门的建筑格调简洁大方,门前有一片宽敞的广场,供行人休憩和游玩。

七、南山大典(午时)南山大典是长安城内的一处庙宇,位于城内的南部。

午时是中午十二点至下午两点的时候,此时人们开始午餐和休息。

南山大典的建筑宫殿式的布局,主殿气势磅礴,殿前有广场和花园,供游客欣赏和休憩。

长安十二时辰深度解析长安十二时辰深度解析随着《长安十二时辰》播出,这部以唐代长安为背景的古装剧引起了广泛的关注。

无论是剧情、演员、制作等方面都备受赞誉,因此今天我们将从多个角度深度解析这部经典之作。

一、剧情与台词《长安十二时辰》以“时辰牌”为线索展开了一段关于洛阳宫变的历史故事,将唐朝的政治斗争、文化特征,以及外来文化和地域文化的碰撞与融合等内容融于剧情之中。

而其精致的画面、写实的场景设计,让观众仿佛穿越回到了唐朝的长安城。

此外,《长安十二时辰》的台词也十分优美,每句台词都带有平仄之声,富有韵味,让观众倍感震撼。

二、演员表现在《长安十二时辰》中,张若昀、许晴、李现、李沁等一大批实力派演员的出色表现得到了观众的高度评价。

其中,张若昀饰演时辰使者李必,将角色的内心矛盾与坚定表现的淋漓尽致,许晴饰演的女巫寇仲也是其20多年的代表作之一。

同时,覆盖剧集的大量配角的刻画也是该剧的亮点之一。

因此,演员们在《长安十二时辰》中的表现成为了该剧广受好评的重要因素之一。

三、历史背景与文化特色《长安十二时辰》所放映的唐朝,是一个文化繁荣的时代。

在此期间,不仅出现了玄奘法师、韩愈、白居易等众多文化名流,还孕育出唐诗、唐歌、唐绣等民俗文化。

而《长安十二时辰》把这些历史文化融入剧中,从胡楚、明月、贞观之治、宫廷文化等方面,向观众呈现了唐代文化的多样性和博大精深之处。

四、制作水准与场景布置作为一部电视剧,《长安十二时辰》的制作水准也是十分高超的。

该片以唐代长安城为背景,对唐都的居民生活、宫廷内外的描写都十分到位。

同时,该剧在拍摄场景、服饰、道具等方面都做到了极致,使得观众仿若穿越到了古代。

以上就是我们对《长安十二时辰》的深度解析,无论是剧情、演员、历史文化还是制作水准等,该剧都堪称经典之作,值得热情推荐。

十二时辰文化常识

十二时辰是中国古代计算时间的一种方法,它是以太阳日出到日落之间的时间段分为12等份,一天分为12个时辰,每个时辰的长度为2小时,每个时辰还有一个特定的名称,也叫十二时辰制。

这种计时方法可以追溯到先秦时期,至今已有2400多年的历史,是中国古代文化的一部分。

在中国古代,十二时辰是一种精确的记时方法,也是一种文化信仰。

它被运用到各领域,是政治、宗教、社会、经济等领域的重要参考,直到清朝灭亡,十二时辰仍然是中国古代时间计算的标准。

十二时辰的名称是按照它们在一天中的位置来命名的,它们分别是子时、丑时、寅时、卯时、辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时和亥时。

它们的名称都有其特定的含义,可以把它们看作是一种精神文化,这种文化可以帮助人们更好地理解太阳系的运行,以及日常生活中的节奏和安排。

十二时辰还有一些其他的文化内涵。

它被认为是一种宇宙和谐的观念,可以调和人与自然、人与社会之间的关系,从而实现完整的生活。

它还可以帮助人们更好地把握时间,做出恰当的安排,以便达到人生的最大价值。

此外,十二时辰的文化还在一些传统节日中发挥着重要的作用。

如春节,在春节期间,人们会根据十二时辰的计算方法,按照先后顺序,安排一天的活动,以此来庆祝新年的到来。

十二时辰文化对中国文化保持着深刻的影响,它不仅在道德、礼仪、传统节日等方面发挥着重要作用,而且在计时方面也有重要的地位。

它可以帮助人们更好地掌握时间,把握人生,从而达到和谐幸福的生活。

讲解十二时辰的由来及应用十二时辰是中国古代用于划分一天时间的一种时间单位。

它源自中国古代对时间的划分方式,由24小时按照天干地支纪年法和12地支划分而来。

每一个时辰代表2小时,合起来就是24小时。

古人使用这种划分方式主要是因为中国古代人对占星术和宇宙运行规律有着深刻的认识,天干地支是根据观测太阳、月亮、星星等天体运行规律制定的纪年法,所以中国古代可以根据观测到的日晷、水钟等工具,将一天的时间均匀地划分成12个时辰,以便于管理日常生活和农事活动。

在中国的传统文化中,十二时辰具有非常深远的影响。

它不仅仅是一种时间单位,更是古人生活方式和思维方式的体现。

十二时辰的划分方式在中国影响深远,它不仅对古代的出生、婚嫁、行军、修造等活动产生影响,对现代的一些传统习俗、节气习惯,甚至风水布局等都有一定的影响。

在现代社会中,虽然十二时辰已经不再是人们日常生活中的主要时间划分方式,但在一些文化活动、节日庆典、风水布局等方面仍然能够看到十二时辰的影子。

在应用方面,十二时辰在中国的传统文化中有广泛的应用。

首先,在中国的文化传统节日中,十二时辰常常被用来确定节日的具体时间。

例如正月初一的庙会或者田间耕作、渔民出海等都会按照十二时辰来确定时辰。

其次,在风水布局中,根据十二时辰来确定居住或者商业场所的吉凶方位也是非常普遍的。

再次,在中医理论中,十二时辰对应人体的脏腑和气血运行的不同时段,呼应着中医对时辰养生的观念,因此在中医养生上也有重要的应用。

此外,十二时辰的影响还延伸至中国的文学、艺术、书法、绘画等方方面面。

在现代社会,虽然我们已经习惯了使用24小时制的时间来进行日常生活和工作,但是对于中国传统文化来说,十二时辰仍然具有意义。

在一些文化传承的场合,我们仍然能够看到对十二时辰的传承和应用。

例如在一些民间传统节日庆典中,对十二时辰的使用是非常普遍的,例如清明节扫墓、农历新年的祭拜、儿女父母节的活动等,都可以看到十二时辰的影子。

近日热播的电视剧《长安十二时辰》,让“时辰”这一古老又充满中国智慧的计时方式再次被人们关注。

我们的祖先白天观日、夜间观星,根据当时的生产生活情况,将一天平均分为十二个时段。

又因古人将天穹以北极星为中心划分为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个方位,他们认为太阳每昼夜绕北极星旋转一周,分别经过这十二个方位。

于是,表示十二方位的地支序数,同时也就表示了时间,从子时、丑时直至亥时,这就是十二时辰。

除了用地支计时,古人还给这十二个时辰起了富有诗意的名字:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。

下面让我们来一起品读诗词里的十二时辰,领略时间之美。

【子时】(23点-01点)子时,即夜半,又名子夜、中夜,这是十二时辰的第一个时辰。

《左传·哀公十六年》中的“醉而送之,夜半而遣之”是迄今所见到的,“夜半”一词作为时间使用的最早用例。

枫桥夜泊唐代张继月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

【丑时】(01点-03点)丑时,即鸡鸣,又名荒鸡。

诗经中曾多次提到“鸡鸣”,如“女曰鸡鸣,士曰昧旦(昧旦是古人常用的形容时间的用语,出自《诗经·郑风·女曰鸡鸣》。

昧旦又叫昧爽,指天将亮的时间。

)”。

而“鸡鸣”一词作时间使用,源于《春秋左传正义》。

古代,汉人将鸡褒称作“知时畜也”。

赞曰:“守夜不失时,信也。

”登飞来峰宋代王安石飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

【寅时】(03点-05点)寅时,即平旦,又称黎明、早晨、日旦等,这时是夜与日的交替之际。

《孟子·告子上》说:“其日夜之所息,平旦之气;其好恶与人相近也者几希”,是迄今所见到的“平旦”一词的最早用例。

后来的《史记·李将军传》一文也用了“平旦”这个词,如:“平旦,李广乃归其大军。

”早上五盘岭唐代岑参平旦驱驷马,旷然出五盘。

江回两崖斗,日隐群峰攒。

长安十二时辰历史背景的精彩呈现长安十二时辰是一部以唐朝为背景的历史悬疑剧,通过展现唐朝盛世的繁华与黑暗的阴谋,向观众们呈现了一个栩栩如生的历史画卷。

本文将会从政治背景、社会风貌以及文化氛围等方面,详细介绍《长安十二时辰》中的历史背景。

一、政治背景唐朝自开国之初即以盛世闻名,而《长安十二时辰》的故事发生在唐中宗李显即位后的年间。

作为唐朝的中期,此时的政治风云诡谲,宫廷阴谋重重,朝政日益腐败。

李显即位后,随即面临着严峻的政治压力。

而长安作为唐朝的都城,政治事件频繁发生。

《长安十二时辰》中通过塑造众多历史人物形象,详细描绘了当时的官员体系及其内部纷争,展现出了唐朝政治的黑暗一面。

二、社会风貌唐朝是中国历史上一个非常繁荣的时代,社会风气开放多元。

在《长安十二时辰》中,我们可以看到长安城内外的各种社会阶层的生活。

首先是宫廷内部,凤仪门是一个重要的阶层,她们不仅在宫廷中具有重要地位,还参与到政治的角逐中。

而在宫廷外,商贾、书生、妓女等各色人物也在一幕幕故事中展现出他们的生活态度和价值观念。

此外,军队在那个时代也占据一定的地位。

《长安十二时辰》中,葛怀敏作为守城将领,充分展现了唐朝军队的威武形象。

每个角色都生动地刻画了属于自己社会阶层的一部分形象。

三、文化氛围唐朝是中国古代文化的巅峰时期,诗词和音乐蓬勃发展。

在《长安十二时辰》中,通过诗词的描写和演唱,展示了唐朝文化的繁荣景象。

剧中的角色们经常在各种场合吟诗作对,或者赋诗写文章。

他们的文化修养和才华,不仅仅是个人的展现,也代表了唐朝文化的辉煌。

这些诗词不仅让观众感受到韵味悠长的美感,还为整个剧集增添了一种浓厚的文化氛围。

此外,剧中还展现了唐朝独特的音乐文化。

例如,在皇宫中可以听到婉转动听的宫廷乐曲,而在市井间则能欣赏到朗朗上口的民间曲艺。

这些音乐元素进一步丰富了唐朝的文化氛围。

总结:《长安十二时辰》通过细腻描绘唐朝的政治背景、社会风貌以及文化氛围,将观众带入一个真实而充满魅力的历史时代。

《长安十二时辰》观后感《长安十二时辰》观后感1世界是没有高低贵贱之分的,孰长孰短、孰繁孰简、孰贵孰贱都不能成为判断与声光影有关表现形式的好坏。

我从未觉得电影一定比剧集强,也没有把有电影质感作为夸一部剧集的言辞。

在我看来,因为时间与精力的.关系是我基本从不看剧的唯一缘由。

历史惊人的巧合,上一次我认真看待一部剧集也是反恐题材,并且依稀已是十多年前的事,记得当时那部叫做《24小时》的剧,每集一个小时时常刚好对应剧中一小时,全剧24集也对应了一天24小时的剧名。

同样的,我相信《长安十二时辰》的初衷也应该是总24小时的时长对应长安的十二时辰,导演曹盾在接受采访时也表示,展现好一千多年前长安的一天也是导演最想、最先、最有必要做到的事情。

①和陈凯歌《妖猫传》里金碧辉煌的长安不同,《长安十二时辰》重点放在了以普通市井的角度讲述故事,宰相也好、青楼女子也罢导演把他们放在了同一个高度的视角下,以表现在历史的洪流中每个人都很渺小,但是每个人的选择又决定着未来。

每一个出场的人物,台词或多或少都在推动剧情中起到举足轻重的作用,这是很难让人快进着看的片儿,上一次让我这么害怕错过每一个镜头、每一句台词的大概还是西班牙电影《看不见的客人》。

原著马伯庸剧本里的历史忠实而又演绎,人物自然不必说亦真亦假,就连局里有很多简单的台词都暗藏玄机,何孚一句:十年内大唐必乱的话,按时间推算大概也就是安史之乱的时代。

李必之于李泌、高力士之于郭利士、林九郎之于李林甫、何执正之于贺知章,而元载名字并未演绎,他最后也确实当了大唐的宰相②第二大亮点在于细。

本片服饰道具自然都是很有考究的,就连李必头顶上的发簪,别人的横着,他却前后,看着别扭仔细一查,的确符合史实。

就算我这样一个对历史并无多少研究得人,看着士兵的盔甲都有一种令人信服的严谨。

都说想看过去的大唐就得看看现在的日本,这也印证了,片尾字幕中主创人员中有日本名字的出现。

举两个例子,第一次宁王出场的马球赛,从运动员流程的动作,到球撞击木板留下很多的凹槽;以及李必追到徐斌的造纸厂,竹纸生产的每一个环节都显得很是真实,让人产生了大概历史上大唐长安的风貌和剧中并无二致的信服感。