《克己复礼》知识点与练习汇总2018学生版

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:4

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.第二课克己复礼1.有子名字叫有若(字子若),比孔子小43岁。

《史记》说“有若状似孔子”,所以后来孔子去世,弟子思慕,就立有若为师,像对待孔子一般侍奉。

2.宰我以宰为氏,讳予,字子我,春秋末期鲁国人。

宰我能言善辩,曾从孔子周游列国,游历期间常受孔子派遣,使于齐国、楚国。

《孔丛子·记义》中记载,宰我出使楚国,楚昭王要送一辆华丽的车子给孔子。

宰我说孔子对奢侈华丽的东西以及娱心乱性的音乐,都不会接受的,替孔子拒绝了楚昭王的礼物。

孔子得知之后,对宰我的做法表示称赞。

在春秋时期,由于诸侯之间进行的争霸战争导致周代的礼乐崩颓,所以,一心要恢复礼乐制度的孔子提出了“克己复礼”的说法,意思是要克制自己,使自己的行为符合周礼的规范,一切非礼的视听言行都必须加以克制,这就算有了仁德。

礼,指周礼,其实就是孔子认为正确的社会价值规范。

“克己复礼”是孔子主张道德上达到的自由自主的境界。

孔子注重自身修养,严于律己。

我们从“克己复礼为仁”这句话里可以看出来。

“克己复礼为仁”里面包涵着一个重要的内容——“克己”,即克制、约束自己的思想和言行。

孔子经常用“君子”的标准对照自己,力求完善。

因为“君子”在孔子的心目中是“仁”与“礼”的化身,“仁”即君子的“质”,“礼”即君子的“文”,文质彬彬的君子就是一种理想的人格。

诵读下面的文字,完成1~4题。

颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”(12.1)[突破词句]1.解释下列加点的词语。

(1)克.己复礼为仁克:____________________(2)天下归.仁焉归:____________________(3)请问其目.目:____________________(4)非.礼勿视非:____________________(5)回虽不敏.敏:____________________答案:(1)约束(2)赞许(3)条目,大项中分出的小项(4)不符合(5)聪明,机智2.把下面的句子翻译成现代汉语。

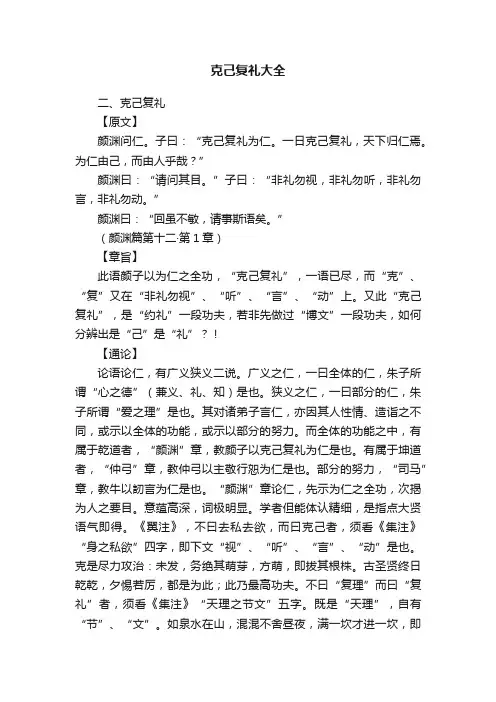

克己复礼大全二、克己复礼【原文】颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”(颜渊篇第十二·第1章)【章旨】此语颜子以为仁之全功,“克己复礼”,一语已尽,而“克”、“复”又在“非礼勿视”、“听”、“言”、“动”上。

又此“克己复礼”,是“约礼”一段功夫,若非先做过“博文”一段功夫,如何分辨出是“己”是“礼”?!【通论】论语论仁,有广义狭义二说。

广义之仁,一曰全体的仁,朱子所谓“心之德”(兼义、礼、知)是也。

狭义之仁,一曰部分的仁,朱子所谓“爱之理”是也。

其对诸弟子言仁,亦因其人性情、造诣之不同,或示以全体的功能,或示以部分的努力。

而全体的功能之中,有属于乾道者,“颜渊”章,教颜子以克己复礼为仁是也。

有属于坤道者,“仲弓”章,教仲弓以主敬行恕为仁是也。

部分的努力,“司马”章,教牛以訒言为仁是也。

“颜渊”章论仁,先示为仁之全功,次揭为人之要目。

意蕴高深,词极明显。

学者但能体认精细,是指点大贤语气即得。

《翼注》,不曰去私去欲,而曰克己者,须看《集注》“身之私欲”四字,即下文“视”、“听”、“言”、“动”是也。

克是尽力攻治:未发,务绝其萌芽,方萌,即拔其根株。

古圣贤终日乾乾,夕惕若厉,都是为此;此乃最高功夫。

不曰“复理”而曰“复礼”者,须看《集注》“天理之节文”五字。

既是“天理”,自有“节”、“文”。

如泉水在山,混混不舍昼夜,满一坎才进一坎,即是“节”。

风行水上,自成涟漪,即是“文”。

孟子言尧、舜性者也,究其实,不过曰“动容周旋中礼,盛德之至”,即此“礼”字。

颜子未到“生知”,安行上圣地步?故须克去己之私欲,乃复于“礼”,所谓“未达一间”者,此也。

下文“一日克己复礼,天下归仁”,《集注》:此极言其效之甚速而至大也。

“为仁由己,而由人乎哉”?此见其机之在我而无难也。

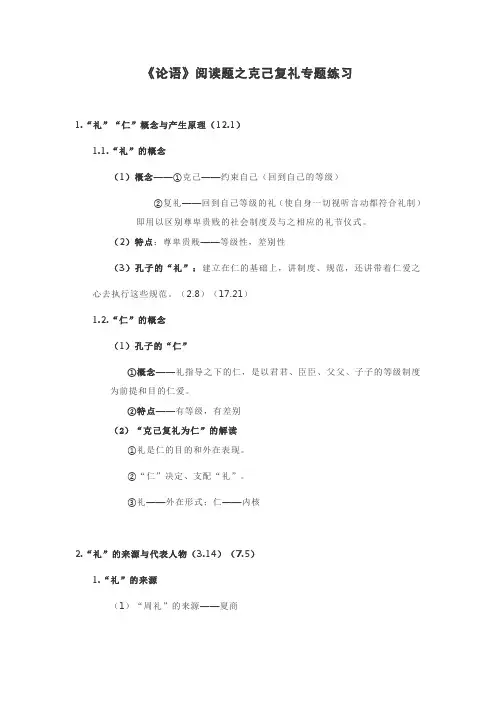

《论语》阅读题之克己复礼专题练习1.“礼”“仁”概念与产生原理(12.1)1.1.“礼”的概念(1)概念——①克己——约束自己(回到自己的等级)②复礼——回到自己等级的礼(使自身一切视听言动都符合礼制)即用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相应的礼节仪式。

(2)特点:尊卑贵贱——等级性,差别性(3)孔子的“礼”:建立在仁的基础上,讲制度、规范,还讲带着仁爱之心去执行这些规范。

(2.8)(17.21)1.2.“仁”的概念(1)孔子的“仁”①概念——礼指导之下的仁,是以君君、臣臣、父父、子子的等级制度为前提和目的仁爱。

②特点——有等级,有差别(2)“克己复礼为仁”的解读①礼是仁的目的和外在表现。

②“仁”决定、支配“礼”。

③礼——外在形式;仁——内核2.“礼”的来源与代表人物(3.14)(7.5)1.“礼”的来源(1)“周礼”的来源——夏商(2)孔子对周礼的态度:郁郁(丰富多彩),文(完美)——“述而不作”:非复古,非革命,积累进化(传承基础上创新)。

2.“礼”的代表人物与孔子的态度(1)“礼”(周文化)的代表人物——周公(2)“梦见周公”的象征义——盛世有望的征兆,表明孔子对周代文化的推崇和向往(向往西周礼乐社会的政治理想)。

(3)“吾衰”与“不梦”的并举的作用——个人命运与世道盛衰的联系。

(4)“不梦”的两种解读①志衰不梦——复兴东周、恢复旧礼无望②志在身衰——年老心余(“猛志固常在”),力不足(“时不利兮”)。

3.“名不正”的表现与目的(3.1)(6.25)(16.2)1.非礼违礼(3.1)(1)礼有上下等级——八佾(天子),季氏(四佾):袒护天子权位吗?(2)违礼的原因——①礼本于仁(人心),违礼因为“不仁”;②忍心(狠心),破坏人群相处之常道。

(3)孔子“维礼”的目的——不为上者之权位计,为人道计。

2.名不副(符)实(6.25)觚不觚3.权力下替(16.2)(1)权力下替的不正常现象——天子,诸侯,大夫,陪臣(2)“礼乐征伐”的解读①“礼乐”——代表对内的权力②“征伐”——代表对外的权力③“礼乐征伐”——对内对外的各种政令(3)孔子的结论:礼乐征伐——天子(天下有道),诸侯(十世),大夫(五世),陪臣(三世)4.“正名”的概念、意义与方法(13.3)(12.11)1.“正名”的概念(13.3)正名——纠正与礼乐制度的规定相违背的各种名分。

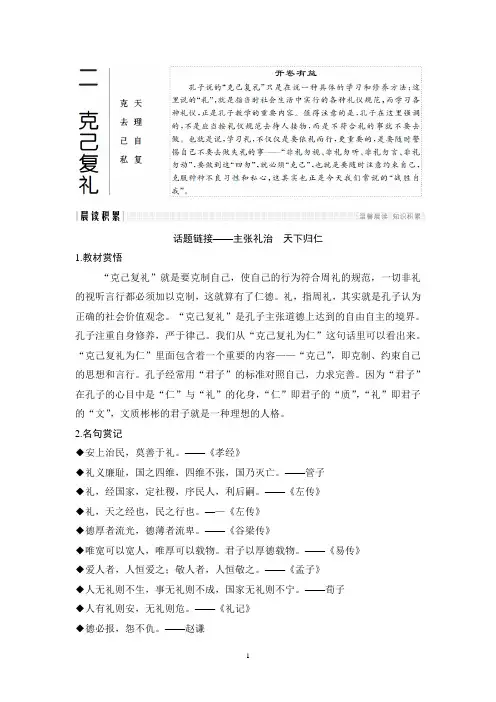

话题链接——主张礼治天下归仁1.教材赏悟“克己复礼”就是要克制自己,使自己的行为符合周礼的规范,一切非礼的视听言行都必须加以克制,这就算有了仁德。

礼,指周礼,其实就是孔子认为正确的社会价值观念。

“克己复礼”是孔子主张道德上达到的自由自主的境界。

孔子注重自身修养,严于律己。

我们从“克己复礼为仁”这句话里可以看出来。

“克己复礼为仁”里面包含着一个重要的内容——“克己”,即克制、约束自己的思想和言行。

孔子经常用“君子”的标准对照自己,力求完善。

因为“君子”在孔子的心目中是“仁”与“礼”的化身,“仁”即君子的“质”,“礼”即君子的“文”,文质彬彬的君子就是一种理想的人格。

2.名句赏记◆安上治民,莫善于礼。

——《孝经》◆礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡。

——管子◆礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣。

——《左传》◆礼,天之经也,民之行也。

——《左传》◆德厚者流光,德薄者流卑。

——《谷梁传》◆唯宽可以宽人,唯厚可以载物。

君子以厚德载物。

——《易传》◆爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

——《孟子》◆人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。

——荀子◆人有礼则安,无礼则危。

——《礼记》◆德必报,怨不仇。

——赵谦◆勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

——《三国志·蜀书·先主传》◆不敬他人,是自不敬也。

——《旧唐书》◆衣食以厚民生,礼义以养其心。

——许衡◆礼仪是微妙的东西,它既是人们交际所不可或缺的,又是不可过于计较的。

——培根◆一个人的礼貌,就是一面照出他的肖像的镜子。

——歌德◆礼仪是在他的一切别种美德之上加上一层藻饰,使它们对他具有效用,去为他获得一切和他接近的人的尊重与好感。

——洛克3.典例赏析礼之所起《礼论》原文:礼起于何也?曰:人生而有欲;欲而不得,则不能无求;求而无度量分界,则不能不争;争则乱,乱则穷。

先王恶其乱也,故制礼义以分之,以养人之欲,给人之求,使欲必不穷乎物,物必不屈于欲,两者相持而长。

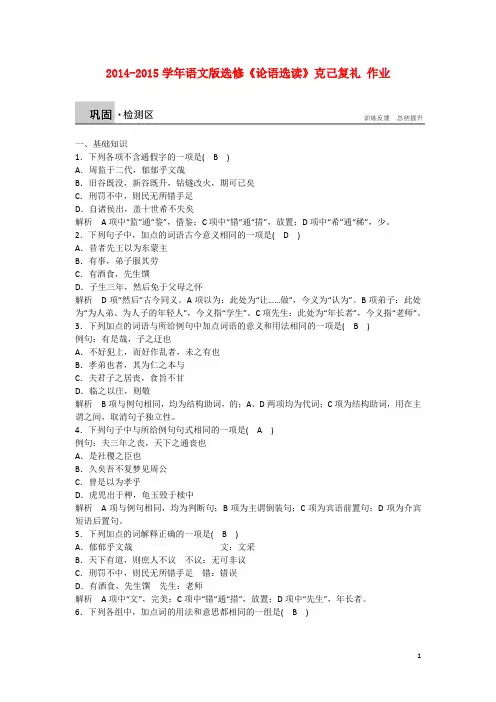

2014-2015学年语文版选修《论语选读》克己复礼作业一、基础知识1.下列各项不含通假字的一项是(B)A.周监于二代,郁郁乎文哉B.旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣C.刑罚不中,则民无所错手足D.自诸侯出,盖十世希不失矣解析A项中“监”通“鉴”,借鉴;C项中“错”通“措”,放置;D项中“希”通“稀”,少。

2.下列句子中,加点的词语古今意义相同的一项是(D)A.昔者先王以为东蒙主B.有事,弟子服其劳C.有酒食,先生馔D.子生三年,然后免于父母之怀解析D项“然后”古今同义。

A项以为:此处为“让……做”,今义为“认为”。

B项弟子:此处为“为人弟、为人子的年轻人”,今义指“学生”。

C项先生:此处为“年长者”,今义指“老师”。

3.下列加点的词语与所给例句中加点词语的意义和用法相同的一项是(B)例句:有是哉,子之迂也A.不好犯上,而好作乱者,未之有也B.孝弟也者,其为仁之本与C.夫君子之居丧,食旨不甘D.临之以庄,则敬解析B项与例句相同,均为结构助词,的;A、D两项均为代词;C项为结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性。

4.下列句子中与所给例句句式相同的一项是(A)例句:夫三年之丧,天下之通丧也A.是社稷之臣也B.久矣吾不复梦见周公C.曾是以为孝乎D.虎兕出于柙,龟玉毁于椟中解析A项与例句相同,均为判断句;B项为主谓倒装句;C项为宾语前置句;D项为介宾短语后置句。

5.下列加点的词解释正确的一项是(B)A.郁郁乎文哉文:文采B.天下有道,则庶人不议不议:无可非议C.刑罚不中,则民无所错手足错:错误D.有酒食,先生馔先生:老师解析A项中“文”,完美;C项中“错”通“措”,放置;D项中“先生”,年长者。

6.下列各组中,加点词的用法和意思都相同的一组是(B)A.⎩⎪⎨⎪⎧ 虽有粟,吾得而食诸投诸渤海之尾 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 是可忍也是谁之过与 C.⎩⎪⎨⎪⎧ 八佾舞于庭君子于其言,无所苟而已 D.⎩⎪⎨⎪⎧礼云礼云,玉帛云乎哉钟鼓云乎哉 解析 A 项“诸”,之乎/之于;B 项“是”,均为代词,这;C 项“于”,在/对于;D 项“云”,助词,用在重复的同一词语的后面/说。

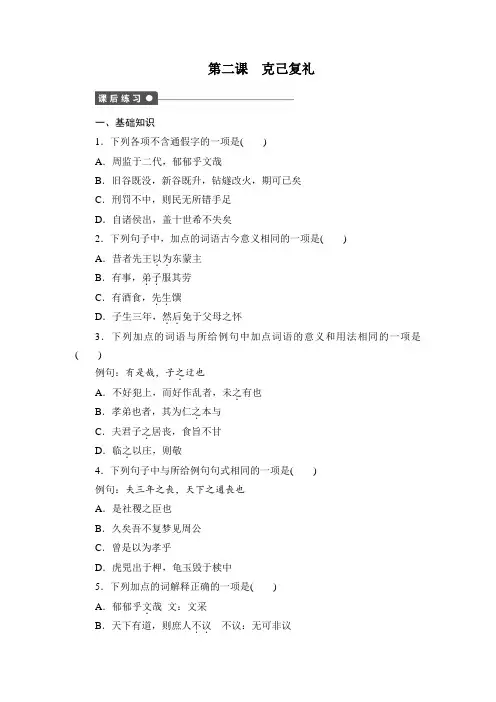

第二课克己复礼一、基础知识1.下列各项不含通假字的一项是()A.周监于二代,郁郁乎文哉B.旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣C.刑罚不中,则民无所错手足D.自诸侯出,盖十世希不失矣2.下列句子中,加点的词语古今意义相同的一项是()A.昔者先王以为..东蒙主B.有事,弟子..服其劳C.有酒食,先生..馔D.子生三年,然后..免于父母之怀3.下列加点的词语与所给例句中加点词语的意义和用法相同的一项是()例句:有是哉,子之.迂也A.不好犯上,而好作乱者,未之.有也B.孝弟也者,其为仁之.本与C.夫君子之.居丧,食旨不甘D.临之.以庄,则敬4.下列句子中与所给例句句式相同的一项是()例句:夫三年之丧,天下之通丧也A.是社稷之臣也B.久矣吾不复梦见周公C.曾是以为孝乎D.虎兕出于柙,龟玉毁于椟中5.下列加点的词解释正确的一项是()A.郁郁乎文.哉文:文采B.天下有道,则庶人不议..不议:无可非议C .刑罚不中,则民无所错.手足 错:错误 D .有酒食,先生..馔 先生:老师 6.下列各组中,加点词的用法和意思都相同的一组是( )A.⎩⎨⎧ 虽有粟,吾得而食诸.投诸.渤海之尾 B.⎩⎨⎧ 是.可忍也是.谁之过与 C.⎩⎨⎧ 八佾舞于.庭君子于.其言,无所苟而已 D.⎩⎨⎧ 礼云.礼云,玉帛云乎哉钟鼓云.乎哉 二、阅读鉴赏(一)课内阅读阅读下面的文字,完成7~8题。

宰我问:“三年之丧,期已久矣。

君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。

旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。

”子曰:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎?”曰:“安。

”“女安,则为之!夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。

今女安,则为之!”宰我出。

子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。

夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?”7.解释下列句子中加点的词。

(1)三年不为乐,乐必崩.:________________________________________________(2)新谷既升.:___________________________________________________________(3)衣.夫锦:_____________________________________________________________(4)期已.久矣:__________________________________________________________ 8.翻译文中画横线的句子。

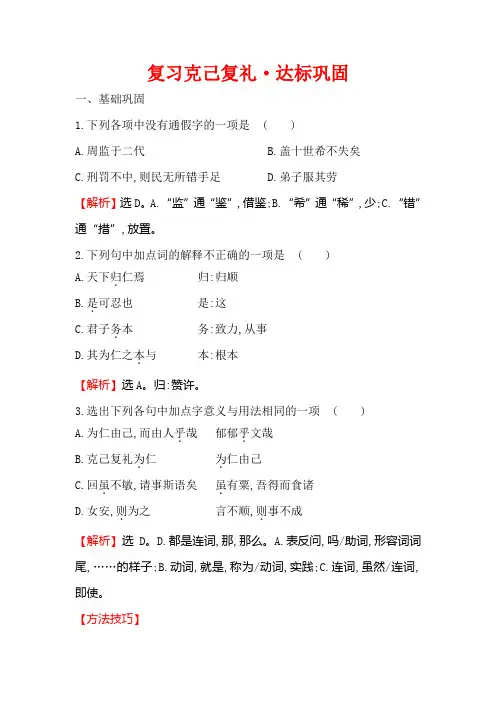

复习克己复礼·达标巩固一、基础巩固1.下列各项中没有通假字的一项是( )A.周监于二代B.盖十世希不失矣C.刑罚不中,则民无所错手足D.弟子服其劳【解析】选D。

A.“监”通“鉴”,借鉴;B.“希”通“稀”,少;C.“错”通“措”,放置。

2.下列句中加点词的解释不正确的一项是( )A.天下归.仁焉归:归顺B.是.可忍也是:这C.君子务.本务:致力,从事D.其为仁之本.与本:根本【解析】选A。

归:赞许。

3.选出下列各句中加点字意义与用法相同的一项( )A.为仁由己,而由人乎.哉郁郁乎.文哉B.克己复礼为.仁为.仁由己C.回虽.不敏,请事斯语矣虽.有粟,吾得而食诸D.女安,则.为之言不顺,则.事不成【解析】选D。

D.都是连词,那,那么。

A.表反问,吗/助词,形容词词尾,……的样子;B.动词,就是,称为/动词,实践;C.连词,虽然/连词,即使。

【方法技巧】推断常见文言虚词“三看”(1)“一译二代”看语境。

一译,即先理解翻译所学课文中的虚词,将其翻译成现代汉语;二代,即将其代入另一文句中,看是否成立,若不成立,不能讲通,则说明虚词意义不同。

(2)前后搭配看语法。

若两句中的虚词词义相同,那么接下来就要看它们之间词性的区别了。

分析词性和用法,主要是从前后搭配的词语的属性来进行分析。

这实际上与上面的辨析词义是相关联的思维过程,即词义相同辨词性,语法功能看搭配。

(3)删换替代看变化。

若两句中的虚词词义相同,且都是连词,那么就需要进一步对这个连词连接前后所表示的关系进行辨析,以区别不同。

需要按照“删、换、替”的顺序做三个方面的工作:一“删”,定连词;二“换”,定并列选择;三“替”,定其他关系。

4.下列句式与其他三句不相同的一项是( )A.子将奚先B.甚矣吾衰也C.久矣吾不复梦见周公D.有是哉,子之迂也【解析】选A。

A项为宾语前置句,B、C、D三项均为主谓倒装句。

5.下列各句中加点字的活用与其他三项不同的是( )A.非礼.勿视B.食夫稻,衣.夫锦C.食旨不甘.D.请事.斯语矣【解析】选C。

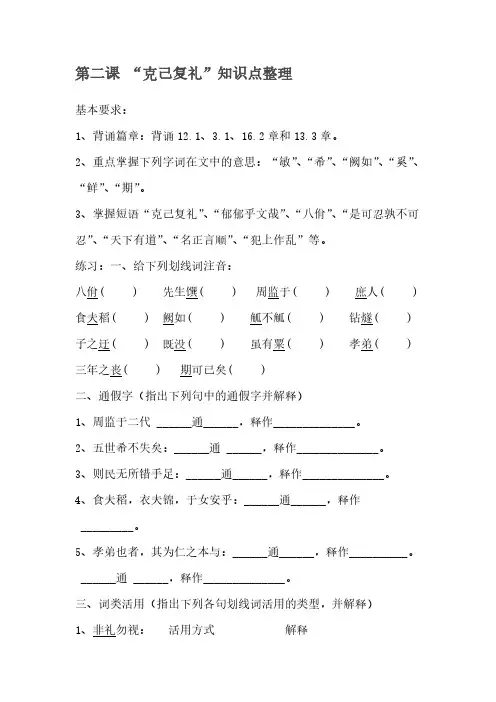

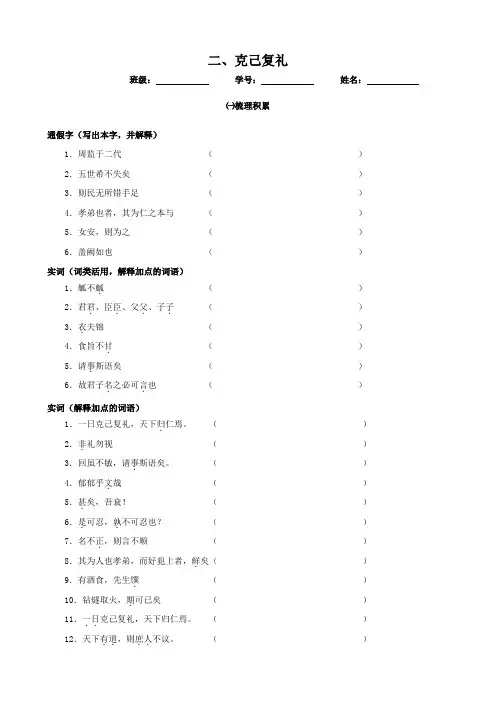

二、克己复礼班级:学号:姓名:㈠梳理积累通假字(写出本字,并解释)1.周监于二代()2.五世希不失矣()3.则民无所错手足()4.孝弟也者,其为仁之本与()5.女安,则为之()6.盖阙如也()实词(词类活用,解释加点的词语)1.觚不觚.()2.君君.、臣臣.、父父.、子子.()3.衣.夫锦()4.食旨不甘.()5.请事.斯语矣()6.故君子名.之必可言.也()实词(解释加点的词语)1.一日克己复礼,天下归.仁焉。

()2.非.礼勿视()3.回虽不敏,请事.斯语矣。

()4.郁郁乎文.哉()5.甚.矣,吾衰!()6.是.可忍,孰.不可忍也?()7.名不正.,则言不顺()8.其为人也孝弟,而好犯上者,鲜.矣()9.有酒食,先生馔.()10.钻燧取火,期.可已矣()11.一日..克己复礼,天下归仁焉。

()12.天下有道..不议。

()..,则庶人13.陪臣..执国命()14.三年之丧,期已..久矣()15.有事,弟子..服其劳()16.有酒食,先生..馔()17.曾是以为..孝乎()虚词(指出词性,说明用法或解说意义)1.一日克己复礼,天下归仁焉.。

()2.郁郁乎.文哉()3.名不正,则.言不顺()4.君子于其言,无所苟而已矣...()5.齐景公问政于.孔子()6.信.如君不君(诚然,表假设)()7.不好犯上,而好作乱者,未之.有也()8.三年之.丧,期已久矣()9.予之.不仁也!()10.礼云.礼云,玉帛云.乎哉()11.人而.不仁,如礼何?()特殊句式(写出句式名称)1.克己复礼为仁()2.三年之丧,天下之通丧也()3.八佾舞于庭()4.子生三年,然后免于父母之怀()5.予也有三年之爱于其父母乎()6.甚矣,吾衰也。

()7.久矣,吾不复梦见周公。

()8.有是哉,子之迂也。

()9.野哉,由也。

()10.子将奚先()11.未之有也()12.曾是以为孝乎()㈡温故知新一、选择题。

(每题3分,共24分)【】1.下列句子中没有通假字的一项是A.周监于二代 B.则民无所错手足C.旧谷既没 D.盖阙如也【】2.对下列加点词的解释不正确的一项是A.郁郁乎文.哉文:文采 B.其为人也孝弟,而好犯上者,鲜.矣鲜:少C.有酒食,先生馔.馔:吃喝 D.钻燧改火,期.可已矣期:一周年【】3.下列句子中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是A.一日..孝乎..克己复礼 B.曾是以为C.有事,弟子..不中..服其劳 D.礼乐不兴,则刑罚【】4.下列加点词的意义和用法相同的一项是A.为仁由己,而由人乎.哉郁郁乎.文哉B.不好犯上,而好作乱者,未之.有也夫晋,何厌之.有C.名不正,则.言不顺危而不持,颠而不扶,则.将焉用彼相矣D.人而.不仁,如礼何君子务本,本立而.道生。

二、克己复礼通假字(写出本字,并解释)1.周监于二代(通“鉴”,借鉴)2.五世希不失矣(通“稀”,少)3.则民无所错手足(通“措”,放置)4.孝弟也者,其为仁之本与(通“悌”,敬爱兄长;通“欤”,句末语气词)5.女安,则为之(通“汝”,你)6.盖阙如也(通“缺”,空缺,表不发表意见。

)实词(词类活用,解释加点的词语)1.觚不觚.(像个觚)2.君君.、臣臣.、父父.、子子.(像君王,像臣子,像父亲,像儿子)3.衣.夫锦(穿)4.食旨不甘.(觉得甜蜜)5.请事.斯语矣(按照……做)6.故君子名.之必可言.也(定名分;说)实词(解释加点的词语)1.一日克己复礼,天下归.仁焉。

(赞许)2.非.礼勿视(不符合)3.回虽不敏,请事.斯语矣。

(按照……做)4.郁郁乎文.哉(完美)5.甚.矣,吾衰!(厉害、严重)6.是.可忍,孰.不可忍也?(这、这个 / 什么)7.名不正.,则言不顺(纠正)8.其为人也孝弟,而好犯上者,鲜.矣(少)9.有酒食,先生馔.(吃喝)10.钻燧改火,期.可已矣(读jī,一周年)11.一日..克己复礼,天下归仁焉。

(一旦)12.天下有道..不议。

(政治清明 / 百姓、平民)..,则庶人13.陪臣..执国命(重臣,隔了一层的臣)14.三年之丧,期已..久矣(时期、为期 / 太、甚)15.有事,弟子..服其劳(古义:子弟、年轻人;今义:学生、徒弟)16.有酒食,先生..馔(古义:年长者;今义:老师、医生、丈夫)17.曾是以为..孝乎(古义:把……当作;今义:认为)虚词(指出词性,说明用法或解说意义)1.一日克己复礼,天下归仁焉.。

(句末语气词)2.郁郁乎.文哉(形容词词尾,相当于“然”字,……的样子)3.名不正,则.言不顺(那么)4.君子于其言,无所苟而已矣...(罢了 / 句末语气词)5.齐景公问政于.孔子(向)6.信.如君不君(诚然,表假设)(如果)7.不好犯上,而好作乱者,未之.有也(前置宾语)8.三年之.丧,期已久矣(结构助词,的)9.予之.不仁也!(结构助词,位于主谓之间,取消句子独立性)10.礼云.礼云,玉帛云.乎哉(助词,用在表重复的词语后面,表强调 / 说)11.人而.不仁,如礼何?(如果)特殊句式(写出句式名称)1.克己复礼为仁(可解释为判断句)2.三年之丧,天下之通丧也(判断句)3.八佾舞于庭(状语后置)4.子生三年,然后免于父母之怀(————————————)5.予也有三年之爱于其父母乎(状语后置句)6.甚矣,吾衰也。

二、克己复礼班级:学号:姓名:㈠梳理积累通假字(写出本字,并解释)1.周监于二代()2.五世希不失矣()3.则民无所错手足()4.孝弟也者,其为仁之本与()5.女安,则为之()6.盖阙如也()实词(词类活用,解释加点的词语)1.觚不觚.()2.君君.、臣臣.、父父.、子子.()3.衣.夫锦()4.食旨不甘.()5.请事.斯语矣()6.故君子名.之必可言.也()实词(解释加点的词语)1.一日克己复礼,天下归.仁焉。

()2.非.礼勿视()3.回虽不敏,请事.斯语矣。

()4.郁郁乎文.哉()5.甚.矣,吾衰!()6.是.可忍,孰.不可忍也?()7.名不正.,则言不顺()8.其为人也孝弟,而好犯上者,鲜.矣()9.有酒食,先生馔.()10.钻燧取火,期.可已矣()11.一日..克己复礼,天下归仁焉。

()12.天下有道..不议。

()..,则庶人13.陪臣..执国命()14.三年之丧,期已..久矣()15.有事,弟子..服其劳()16.有酒食,先生..馔()17.曾是以为..孝乎()虚词(指出词性,说明用法或解说意义)1.一日克己复礼,天下归仁焉.。

()2.郁郁乎.文哉()3.名不正,则.言不顺()4.君子于其言,无所苟而已矣...()5.齐景公问政于.孔子()6.信.如君不君(诚然,表假设)()7.不好犯上,而好作乱者,未之.有也()8.三年之.丧,期已久矣()9.予之.不仁也!()10.礼云.礼云,玉帛云.乎哉()11.人而.不仁,如礼何?()特殊句式(写出句式名称)1.克己复礼为仁()2.三年之丧,天下之通丧也()3.八佾舞于庭()4.子生三年,然后免于父母之怀()5.予也有三年之爱于其父母乎()6.甚矣,吾衰也。

()7.久矣,吾不复梦见周公。

()8.有是哉,子之迂也。

()9.野哉,由也。

()10.子将奚先()11.未之有也()12.曾是以为孝乎()㈡温故知新一、选择题。

(每题3分,共24分)【】1.下列句子中没有通假字的一项是A.周监于二代 B.则民无所错手足C.旧谷既没 D.盖阙如也【】2.对下列加点词的解释不正确的一项是A.郁郁乎文.哉文:文采 B.其为人也孝弟,而好犯上者,鲜.矣鲜:少C.有酒食,先生馔.馔:吃喝 D.钻燧改火,期.可已矣期:一周年【】3.下列句子中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是A.一日..孝乎..克己复礼 B.曾是以为C.有事,弟子..不中..服其劳 D.礼乐不兴,则刑罚【】4.下列加点词的意义和用法相同的一项是A.为仁由己,而由人乎.哉郁郁乎.文哉B.不好犯上,而好作乱者,未之.有也夫晋,何厌之.有C.名不正,则.言不顺危而不持,颠而不扶,则.将焉用彼相矣D.人而.不仁,如礼何君子务本,本立而.道生。

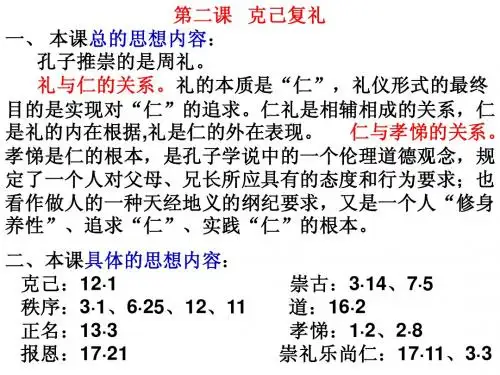

瑞安二中《论语(选读)》高考复习资料之二:克己复礼一、复习目标:(1)背诵并理解重要语录。

(2)明确礼治的内涵,礼与仁的关系,礼与孝的关系(3)了解孔子所提出的“克己复礼”、所主张的君臣关系与宋儒所谓的“存天理,灭人欲”、“君要臣死,臣不得不死”等主张的联系和区别。

二、课文梳理1.“仁”是什么?颜渊问仁(12.1)——克己复礼为仁(“礼”即“仁”,“礼”是“仁”的外在表现形式)2.“礼”是什么?周监于二代(3.14)——周礼(周代的礼仪制度)甚矣吾衰也(7.5)——极力推崇“周礼”3.为什么要恢复“周礼”?(因为当前礼崩乐坏)八佾舞于庭(3.1)——痛斥僭越天子礼仪觚不觚(6.25)——感叹礼崩乐坏天下有道(16.2)——暗示天下无道卫君待子而为政(13.3)——说明名不正、言不顺齐景公问政于孔子(12.11)——暗示等级制度破坏,君不君,臣不臣,父不父,子不子4.如何恢复“周礼”?齐景公问政于孔子(12.11)——严明等级制度(君君,臣臣)其为人也孝弟(1.2)——要求为人孝弟(“孝弟”是“仁之本”)(“孝”什么?如何做到“孝”?)子夏问孝(2.8)——“孝”不仅能“服其劳”“先生馔”(基础),更能保持“色”(心敬,保持和颜悦色)三年之丧(17.21)——“孝”强调“三年之丧”的礼(“礼”与“仁”是什么关系?)礼云礼云(17.11)——强调“礼乐”不在外在形式,(而在内心)。

人而不仁(3.3)——强调仁是礼乐的内核,礼乐是仁的外在表现。

三、重要思想陈述(1)“礼”的内涵:“礼”包含两方面的内容:一是制度,孔子提倡以“伦理”为基础的严格的“等级”制,作为治理国家的规范;二是个之“礼”,即处理人与人之间关系的个人准则,服从于制度之“礼”。

(孔子生活的春秋后期,以“宗族嫡长继承制”、“等级制”为核心的“周礼”受到冲击,“礼崩乐坏”,所以孔子竭力提倡“克己复礼”。

这就要求个人以“礼”为规范,不违规逾矩。

在当时的历史条件下,孔子的这一理论有助于社会的稳定。

但后来的统治者借此强化自己的绝对统治,作为压迫百姓的手段。

)(2)“礼”与“仁”:在孔子看来,“礼”是一种制度、规范,而“仁”则是“礼”的基础和体现。

对统治者来说,要实行“仁政”;对个人来说,要以“仁”作为处理人际关系的出发点和准则。

离开了“仁”,也无所谓“礼”了。

(3)克己复礼:孔子所说的“克己复礼”,是在承认个人有一定自由欲望基础上提倡人要克服欲望、约束自己,达到“礼”所规范的要求。

孔子“君君、臣臣”的意思主要还是正名分,定等级,而汉代统治者则发展为“三纲”(君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲),而宋以后,又将维护统治者的意志强化为“天理”,特别是明代后,更绝对否定了个人的一切愿望需求,实行封建专制统治。

四、练习训练1 、阅读《论语》中的一段文字,然后回答问题。

(4分)子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。

名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子于其言,无所苟而已矣。

”(13·3)(1)根据子路的话可以看出子路怎样的性格?(1分)(2)为什么孔子那么强调“正名”的重要性?(3分)2、阅读《论语》中的一段文字,然后回答问题。

(4分)材料1:颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归人焉。

为人由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”(13.3)材料2:他日,又独立,鲤趋而过庭。

曰:“学礼乎?”对曰:“未也。

”“不学礼,无以立。

”鲤退而学礼。

(16.3)材料3:子曰:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”(17.11)材料4:子夏问孝。

子曰:“色难。

有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(2.8)材料5:祭如在,祭神如神在。

子曰:“吾不与祭,如不祭。

”(3.12)(译:祭祖就如同祖先真的在面前,祭神就好像神灵真的在面前。

孔子说,“我不参加祭祀,就和没有举行祭祀一样。

”)根据以上几段文字,谈一谈你对孔子的“礼”的理解。

3、阅读《论语》中的一段文字,然后回答问题。

(4分)子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也,奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。

名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。

⑴如果卫国国君要孔子去治理国家,孔子打算从哪件事做起?⑵结合子路和孔子对话的背景,简要分析孔子的观点中所包含的儒家政治伦理思想。

4、阅读《论语》中的几段文字,然后回答问题。

(4分)宰我问:“三年之丧,期已可矣。

君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。

旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期已可矣。

”子曰:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎?”曰:“安。

”“女安则为之。

夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。

今女安,则为之。

”宰我出。

子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。

夫三年之丧,天下之通丧也。

予也有三年之爱于其父母乎?”宰我主张守孝一年,而孔子主张守孝三年。

你怎么看待这个问题?请说明理由。

5.(2015·浙江样卷)阅读下面的材料,然后回答问题。

(10分)①子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”(《论语·子路》)②孔子赞《易》,曰:“善不积,不足以成名。

”于《孝经》曰:“立身行道,扬名于后世。

”于《论语》曰:“君子去仁,恶乎成名。

”又曰:“君子疾没世而名不称焉。

”圣人以名立教,未尝恶人之名也。

(清·钱大昕《十驾斋养新录》卷十八) (1)分别解释上面两则材料中“名”的含义。

(4分)(2)根据上述两则材料,分析评价孔子对“名”的看法。

(6分)6.(2015·台州市高三期末质量评估)阅读下面的文字,然后回答问题。

(10分) 颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视.非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

”(12.1)齐景公问政于孔子。

孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。

”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸?”(12.11)有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本与!”(1.2)子夏问孝。

子曰:“色难。

有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(2.8)(1)结合上述材料,谈谈你对孔子的“仁”和“礼”的理解。

(4分)(2)宋儒认为“君君,臣臣”就是“君叫臣死,臣不得不死”,这样理解符合孔子的原意吗?(6分)7.(2015·温州市第二次适应性测试)阅读下面的材料,然后回答问题。

(10分) 子夏问孝。

子曰:“色难。

有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(《论语·为政》)子曰:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。

五者备矣,然后能事亲。

事亲者,居上不骄,为下不乱,在丑【注】不争。

居上而骄则亡,为下而乱则刑,在丑而争则兵。

三者不除,虽日用三牲之养,犹为不孝也。

”(《孝经·纪孝行》) 【注】丑:民众。

(1)上述两则材料中对“孝”的看法,侧重点有什么不同?请简要概括。

(4分)《论语》:_____________________________________________________________ 《孝经》:_____________________________________________________________ (2)结合上述材料,评价下面这则新闻中李某的“孝行”。

(6分)“浙江在线”宁波1月31日讯李某从小家庭环境就不好,父母为了培养他一直辛苦奔波。

而懂事的李某也很体谅父母,早早就打工贴补家用,周围邻居也一直夸李某是一个孝顺父母、知道感恩的好儿子。

但前几年,李某的母亲不幸身染重病,昂贵的医疗费用让这个本就经济窘迫的家庭愈发捉襟见肘。

眼看着家里再不筹集出医药费,李某的母亲病情将会恶化,这个孝顺的儿子为了在最短的时间内赚到钱,竟然不惜铤而走险加入贩毒的行列,最终被民警查获,沦为阶下囚。

答: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________8.(2015·浙大附中高考模拟考试)阅读下面三则材料,然后回答问题。

(10分)①“孝子之有深爱者必有和气,有和气者必有愉色,有愉色者必有婉容。

”(《礼记·祭义》) ②子夏问孝。

子曰:“色难。

有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(《论语·为政》)③春节长假刚过完没几天,南京秦淮警方就接到了不少老人发生意外的警情,更有甚者,两位老人居然不约而同选择了轻生。

民警了解到,这些老人大多是空巢老人,随着假期结束,儿女们各奔东西,他们最容易在这个阶段发生意外。

(1)上文《礼记》和《论语》中都认为真正的孝应该怎么做?(5分)答: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________(2)结合以上三则材料,论述“孝”在现代社会的意义。

(5分)答: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________。