高中地理《热力环流1》优质课教案、教学设计

- 格式:docx

- 大小:239.97 KB

- 文档页数:2

热力环流教学设计热力环流教学设计(通用5篇)在教学工作者开展教学活动前,总不可避免地需要编写教学设计,教学设计是一个系统设计并实现学习目标的过程,它遵循学习效果最优的原则吗,是课件开发质量高低的关键所在。

那么大家知道规范的教学设计是怎么写的吗?下面是小编精心整理的热力环流教学设计(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

热力环流教学设计1一、教学准备:(一).学情分析我校是一所普通全日制高级中学,学生原初中地理的学习乃至高中其他文科知识的学习有很大的不同,学生学习存在较多的问题高一新生的物理基础知识还不是十分好,要理解“热力环流”的形成必须掌握物理学习中有关“大气受热不同对气压的影响”的相关知识。

常言道:“牵牛要牵牛鼻子。

”要突破教学难点,就要抓住关键,搞好关键知识的教学,在学习过程中,学生通过具体实验和例子的分析来理解“热力环流”可以达到事半功倍的学习效果。

(二).教材分析热力环流的学习过程中,既要用物理知识来理解环流的形成过程中气温、气压的关系,又要具备一定的空间想象力来理解气温、气压与高度的关系。

教材的编写明显是建立在初中物理之上的,且是建立在对气温与气压关系已掌握的基础上的。

教材没有解释空气受热就上升、冷却要下沉的根本原因,特别是新教材,对热力环流的描述不到二百字,文字基本是对结论的阐述。

上课时如不把温度与空气运动方向的关系;温度、高度与气压的关系给学生讲透,学生学的过程就会云里雾里。

(三)、设计理念课程注重与实际相结合,要求学生在分析地理事实的基础上,逐步学会运用基本的原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等。

教师在教学的过程中通过选用联系学生实际的素材来实现教学目的,包括选择学生熟悉的地理事象,学生生活中遇到的地理问题,符合学生兴趣和年龄特征的地理问题等。

教师在设计教学时要充分考虑高中学生的心理发展规律和不同的学习需要,积极探索和运用自主学习、合作学习、探究学习等学习方式,提高学生分析解决地理问题的能力。

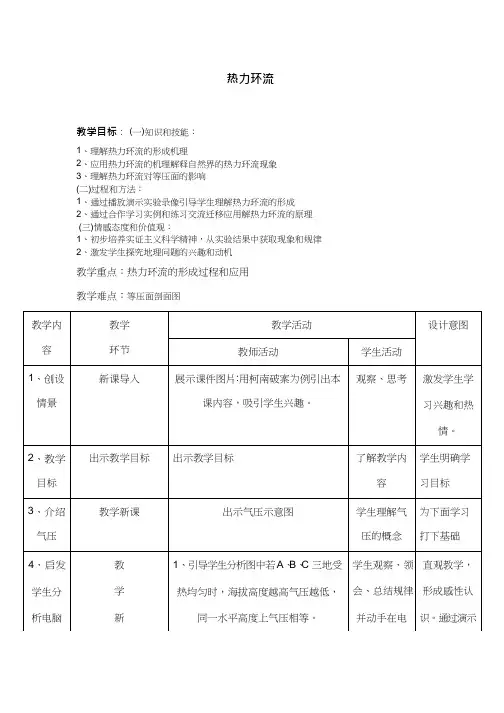

热力环流

教学目标:(一)知识和技能:

1、理解热力环流的形成机理

2、应用热力环流的机理解释自然界的热力环流现象

3、理解热力环流对等压面的影响

(二)过程和方法:

1、通过播放演示实验录像引导学生理解热力环流的形成

2、通过合作学习实例和练习交流迁移应用解热力环流的原理

(三)情感态度和价值观:

1、初步培养实证主义科学精神,从实验结果中获取现象和规律

2、激发学生探究地理问题的兴趣和动机

教学重点:热力环流的形成过程和应用

教学难点:等压面剖面图。

教学设计(2)影响因素:海拔上图中在垂直方向上有AB两个高度,通过观察我们发现B处空气柱的总重量小于A处空气柱的总重量。

得出影响气压最直接的的因素为海拔的高低。

2.高压、低压与空气密度的关系同一高度(水平面)上:空气密度越大,气压值越大,称为高压;空气密度越小,气压值越小,称为低压。

同一高度(水平面)上:空气由高压向低压运动(如下图所示)3.等压面等压面为大气中气压值相等的点的连线所构成的面。

如上图中1、2分别为各处气压相等的点的连线构成的等压面。

二、运用示意图,解释大气热力环流形成过程1.有了这三个知识储备后,我们进行大气热力环流的学习。

假设下图中A、B、C 。

3地地面质地均匀、受热情况相同的理想情况下。

在同一高度,空气密度相同,气压相同。

2.但实际上,地面质地和受热情况往往是不均匀。

如果A地接受热量更多,BC两地接受热量少时,A地近地面空气膨胀,上升到上空堆积,使上空空气密度增大,那里的气压比同一水平上周围的气压都高,形成高气压。

BC两地空气收缩下沉,上空空气密度减小,形成低气压。

于是在上空,空气便从气压高的A地向气压低的BC两地扩散。

在近地面,A地空气上升向外流出后,空气密度减小,气压比周围气压都低,形成低气压。

BC两地因有下沉气流,空气密度增大,形成高气压。

于是近地面的空气从BC两地流向a地,以补充a地上升的空气,从而形成了热力环流。

3.这时等压面出现弯曲,等压面上凸为高压区,下凹为低压区——简称“高凸低凹”。

练习1:用以下术语来描述热力环流的形成过程。

空气垂直运动、空气水平运动(风)、太阳辐射的热量差异、同一水平面上的气压差异、地面冷热不均三、运用热力环流原理解释海陆风、城市风和山谷风让我们一块利用热力环流相关知识化身大侦探再看三位嫌疑人的供词。

1.海陆风嫌疑人A:……这个时间我一个人在海边散步,哦对了,我的帽子还被风吹到了海里……我们在九年级物理课上已经知道比热容这个概念,由于海洋和陆地比热容不同,白天,陆地升温快,相对为热源。

热力环流一、教学内容本教学设计的内容选自普通高中地理新课标实验教材湘教版版必修1的第二章第三节大气环境中的《热力环流》。

主要介绍热力环流的形成过程及生活中的一些常见例子—海陆风和城市风等。

二、课标解读课标要求:运用图表说明大气的受热过程。

热力环流是大气运动最简单的形式,在本单元中有着举足轻重的作用,是后面学习“风”“全球性大气环流”“常见的天气系统”等知识的基础。

同时,热力环流的形成过程和形成原理又是一个难点,很多学生在学习后仍然思维模糊,概念混淆。

如何才能突破这个难点,只有在教学过程中遵循学生的认识规律,循序渐进,步步深入,才能让学生更好地接受。

三、教学目标1.知识与技能①掌握热力环流的定义,熟练阅读热力环流示意图,理解热力环流的形成过程。

②通过绘制热力环流图,培养学生的绘图能力和理解问题的能力。

③能够利用热力环流原理解答生产、生活中的局地环流问题。

2.过程与方法本课遵循由问题f媒体演示获得感性认识f分析推理运动过程f归纳概括运动规律(理性认识)f应用规律解决实际问题的教学主线,在此过程中进一步培养学生用分析、推理、归纳等方法学习地理知识。

3.情感态度与价值观通过分析、理解、观察热力环流和局地环流,培养学生探索自然、热爱科学的精神。

四、教学重点与难点重点:热力环流的形成过程及应用难点:热力环流的形成过程五、重难点的突破学生活动热力环流是本节的重点,要讲清两个问题:一是大气的垂直运动是由于地面冷热不均产生的(大气垂直运动直接影响天气的变化);二是大气的水平运动是由于大气的垂直运动导致在同一水平面上产生气压差异(大气水平运动直接影响热量与水汽的输送)。

在讲大气热力环流时采取大气运动由静态到动态的发生过程,直观深入地展示大气环流发生时气温、气压、气流3者之间的关系,即可突破难点。

六、教学方法:自主学习、小组合作探究、实验直观演示法七、教学过程教师活动教学环节 教学活动设计意图 1、创设情 景导入教 情境提问“为什么空调冷气思考、机装在房间的高处而暖气片放在房间的地上?” 回答 2、介绍大气运动的有关内容 3、感受热力环流的产生 利用课件展示几个问题1.大气运动的能量来源于哪里? 2•引起大气运动的根本原因是什么? 过渡:大气到底是怎样运动的呢?1、播放录像:录像内容,在玻璃箱内冰块盆和热水盆,在玻璃箱点燃香,观察烟雾的飘动方向。

普通高中课程标准实验教科书(人教版)地理必修12.1冷热不均引起大气运动热力环流(教案)教学目标:[知识与能力]1、理解大气运动的根本原因;2、掌握热力环流的形成过程及应用。

[过程与方法]1、通过实验,获得热力环流的感性认识;2、通过读图分析,自主归纳变化规律;3、通过理论联系实际,使学生认识从感性上升到理性。

[情感态度与价值观]1、激发学生探究地理问题的兴趣;2、使学生养成求真、XX的科学态度。

教学重点、难点:重点:热力环流的形成过程及应用教学方法:实验教学法、图示教学法、探究式教学法、多媒体辅助教学学法指导:观察法、讨论法、合作探究法教学准备:多媒体课件课时安排:1课时教学过程:【导入新课】伴随最近几次降温过程,我们真切感受到了冬天的到来,不禁开始怀念阳光肆无忌惮照射的夏天,夏天人们喜欢去海边避暑,就像大家在视频里看到的,吹着海风,走在海边,水清凉、风清爽,炎热的夏天置身这样的地方真的是一件很惬意的事情,那么,清爽的风和清凉的海水有没有关系呢?今天我们共同学习的热力环流就去尝试解释这个问题。

其实,不止是风,阴晴雨雪,所有的天气活动都是由大气运动导致的,而热力环流是最简单的大气运动,在开始我们的探究学习之前,先来了解一个相关概念:气压。

气压:单位面积上空气柱所产生的压强;当地面受热均匀时,海拔相同,气压相等。

探究活动一:热空气的运动(孔明灯的视频)(时间一分钟)1、观察孔明灯是如何运动的?2、思考孔明灯为何这样运动?(学生展示)(板书总结)假设A地受热,空气膨胀,密度变小,浮力大于重力,空气上升。

探究活动二:冷空气的运动【模拟实验】材料:长方形的玻璃缸(长100cm左右,宽30cm左右,高40cm左右)、胶合板或塑料薄膜、一盆热水、一盆冰块、一束香、火柴等。

实验步骤:(1)将一盆热水和一盆冰块分别放置在玻璃缸的两端;(2)用平整的胶合板将玻璃缸上部的开口盖严;(3)在胶合板的一侧(装冰块的盆上方)开一个小洞;(4)将一束香点燃,放进小洞内。

关于高一地理热力环流教案7篇关于高一地理热力环流教案7篇教师要进行教案编写工作,教案有助于学生理解并掌握系统的知识。

教案包含很多,各个教学步骤教学环节的时间分配等等,下面小编给大家带来教案模板,希望对大家有所帮助。

高一地理热力环流教案精选篇1一、教材分析:地壳是自然地理环境中众多要素的基本载体。

了解地壳的物质组成与物质循环,是人与自然和谐相处的重要前提。

地壳的物质组成主要为矿物与岩石,地壳物质的运动,构成了大大小小的物质循环过程,其中规模最大、历时最长、影响最为深远的就是地质循环。

二、教学目的:1.了解矿物的定义及分类,能正确识别常见的矿物。

2.观察岩石标本,说明三大类岩石的特征及其成因3.运用示意图说明三大类岩石的相互转化过程。

4.结合实际,理解地质循环对地表形态的影响。

5.通过对不对矿物、岩石的对比,初步学会对常见岩石的识别方法。

6.通过对常见矿物和岩石的简易识别,了解矿物的基本特征,提高学生的观察能力、实践能力。

7.通过填绘地壳物质循环示意图,说明地壳物质的循环过程,从而提高学习能力和想像能力。

三、教学重点:1.三大类岩石的特征及其成因。

2.地壳的物质循环。

四、教学难点:1.正确识别常见的矿物。

2.地壳的物质循环。

五、教具:教师:矿物、岩石标本、瓷板、多媒体课件学生:采集岩石标本六、教学方法:讲解法;图表对比法;多媒体课件演示法教学过程:【导入新课】在第一章,我们从宇宙的角度了解了地球,现在让我们回到地球,站在地球上来认识人类的唯一家园--地球。

我们知道,地球从形成至今经历了46亿年,而在这漫长的时间里,其地表形态、大气环境等都发生了巨大的变化,而这些变化是由于什么引起的呢?引起这些变化的主要因素就是自然环境中的物质运动和能量交换。

那么自然环境中的物质是怎样运动的?能量又是如何进行交换的呢?这就是我们今天所要学习的课程地壳的物质组成和物质循环。

【讲授新课】一、地壳的物质组成(板书、图片、幻灯片并讲解)(一)矿物(板书并讲解结合用表格形式讲解)1、矿产的概念(板书并讲解)2、矿产的基本存在形式(板书并讲解)3、矿物的硬度等级4、矿产的形成地壳中的矿物很少单独存在,它们常常按一定的规律聚集在一起,形成岩石。

热力环流》教学设计一.教材分析1.教材的地位和作用本节教学内容选自普通高中课程标准实验教科书(人教版)《地理》(必修1)第二章第一节“冷热不均引起的大气运动”,是“大气运动”这个重要内容的开篇和基础性的内容。

地球上的大气这一单元各部分内容前后之间的关联性很强,热力环流的形成过程是本单元的基础,也是理解大气运动的突破口,后面大气的水平运动、气压带和风带的形成都是热力环流的具体体现,所以热力环流垫定了整个章节的基础。

2.教学重难点(1)地表冷热不均造成热力环流的形成过程。

(2)热力环流的动态过程引起的等压面的弯曲方向。

(3)运用热力环流原理分析绘制山谷风、海陆风、城郊环流形成。

二.学生分析新课程改革中高中地理教材比较强调知识的应用,尽管现在高一学生的地理基础在现有加强初中地理教育的前提下比以前学生有所提高,但部分学生空间想象力较差。

而本节的重难点都集中在对热力环流的理解和运用上,课堂上教师运用书上插图、多媒体、板图,并结合课前学生已有必备的相关知识技能基础,如大气压强与高度的关系,物体的热胀冷缩性质,太阳辐射的纬度分布不均等,对相应知识进行讲解。

三.教学目标1.知识与技能掌握热力环流的形成原理,并且能够用事实解释自然界中的热力环流。

2.过程与方法本课遵循由问题一媒体演示获得感性认识一分析推理运动过程一归纳概括运动规律(理性认识)一应用规律解决实际问题的教学主线,在此过程中进一步培养学生用分析、推理、归纳等方法学习地理知识。

3.情感、态度与价值观(1)激发学生亲自探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

(2)通过对海陆风、山谷风、城市风等问题的探讨,将所学知识运用于实际,服务于社会。

四.教学媒体多媒体教学设备制作Flash动画和幻灯片,弥补学生空间想象力不足的缺陷五.教学方法1、实验教学法:通过实验演示,获得知识,验证结果。

2、图式教学法:学生绘图、析图。

3、探究式教学法:通过创设问题情境,学生自主学习、讨论、探究,并因此获得发展。

《热力环流》教案一、教学目标1. 让学生了解热力环流的概念和特点。

2. 使学生掌握热力环流的形成原因和基本原理。

3. 培养学生运用地理知识分析实际问题的能力。

二、教学内容1. 热力环流的概念与特点2. 热力环流的形成原因3. 热力环流的基本原理4. 热力环流在地理环境中的作用5. 热力环流的实际应用三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究热力环流的相关知识。

2. 利用多媒体演示,形象直观地展示热力环流的过程。

3. 开展小组讨论,培养学生的合作与交流能力。

4. 结合生活实例,让学生体会热力环流在实际生活中的应用。

四、教学步骤1. 导入新课:通过展示地球气候分布图,引导学生关注地球上的热量分布不均现象。

2. 讲授新课:(1)热力环流的概念与特点:引导学生了解热力环流是什么,以及它的主要特点。

(2)热力环流的形成原因:讲解地面冷热不均的原因,以及如何导致热力环流的形成。

(3)热力环流的基本原理:介绍大气垂直运动和水平运动的规律,引导学生理解热力环流的原理。

(4)热力环流在地理环境中的作用:分析热力环流对气候、天气、水文等方面的影响。

(5)热力环流的实际应用:举例说明热力环流在农业生产、城市规划等方面的应用。

3. 课堂练习:布置相关习题,巩固所学知识。

五、教学评价1. 学生对热力环流的概念、特点和形成原因的理解程度。

2. 学生对热力环流基本原理的掌握情况。

3. 学生运用热力环流知识分析实际问题的能力。

4. 学生在课堂讨论和练习中的表现。

六、教学资源1. 多媒体课件:包括热力环流示意图、地球气候分布图等。

2. 教学视频:热力环流形成过程的演示视频。

3. 习题库:包括选择题、填空题、简答题等多种题型。

4. 生活实例:涉及农业、城市规划等方面的实际案例。

七、教学重点与难点1. 教学重点:热力环流的概念、形成原因、基本原理及其在地理环境中的作用。

2. 教学难点:热力环流形成原因的深入理解,以及热力环流在实际应用中的把握。

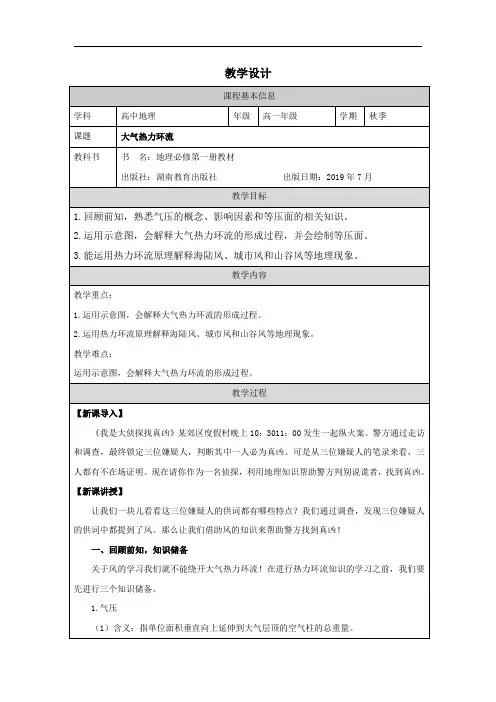

教学设计课程基本信息学科地理年级高一学期秋季课题大气热力环流(第一课时)教科书书名:普通高中教科书地理教材出版社:湖南教育出版社教学目标1.掌握热力环流的定义,理解热力环流的形成过程。

2.理解热力环流的在生活中的实际运用。

3.提升学生的区域认知、人地协调观、综合思维、地理实践力核心素养。

教学内容1.等压面的判读、热力环流的形成过程。

2.生活中的热力环流的运用。

3.建筑设计与布局中热力环流的原理。

教学过程【导入】用“切洋葱会流泪”这个生活案例导入,提出“点蜡烛切洋葱不流泪”的说法,激发学生的探索兴趣。

【概念明晰】为新课推进作准备,明晰“气压”和“等压面”两个概念。

【新课推进】环节一:学生活动:观看运用墨水所展示的热力环流模拟实验,并观察:一开始滴入时黑色墨水和红色墨水分别如何流动?后期红色墨水和黑色墨水作何运动?产生的原因是什么?教师活动:播放实验视频,讲解墨水流动的过程及原因,并引申至大气中的热力环流。

环节二:学生活动:根据视频原理,自行绘制大气热力环流示意图,并理解其形成过程。

教师活动:结合学生的绘制,讲解易错点:①气压比较的规则;②等压面的变化情况,并总结大气热力环流的形成过程和根本原因。

并解答一开始情境导入中“点蜡烛切洋葱不流泪”的原理:点燃蜡烛后,周边热空气呈上升状态,可将洋葱释放的刺激性物质带入上层(超过人体高度)空气中,避免其进入眼睛而刺激流泪。

环节三:学生活动:根据材料,探究分析“前石后树”的布局可以增强穿堂风的原理;根据视频和图片材料,分析伊朗风塔的工作原理。

教师活动:创设“穿堂风”和“伊朗风塔”的情境,引导学生自主探究,在实际生活中理解热力环流的工作原理。

讲解穿堂风增强的原因:房前石子地面、房后林木这样的布局增强了房前房后的温差,继而增加了气压差,使得水平方向上的穿堂风风力增强。

讲解“伊朗风塔”的工作原理:风塔底部水池的存在使得气温较低,水池上方的气流受冷收缩下沉,而在风塔上部形成了低压。

热力环流教学设计课程标准与教学目标、重难点【课程标准】运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。

【课程解读】热力环流是大气运动最简单的形式,在本单元中有着举足轻重的作用,是后面学习“风”“全球性大气环流”“常见的天气系统”等知识的基础。

同时,热力环流的形成过程和形成原理又是一个难点,很多学生在学习后仍然思维模糊,概念混淆。

如何才能突破这个难点,只有在教学过程中遵循学生的认识规律,循序渐进,步步深入,才能让学生更好地接受。

【教学目标】①掌握热力环流的定义,熟练阅读并绘制热力环流示意图,理解热力环流的形成过程。

②能够利用热力环流原理解答生产、生活中的局地环流问题。

【教学重点】①掌握热力环流的定义,熟练阅读并绘制热力环流示意图,理解热力环流的形成过程。

②能够利用热力环流原理解答生产、生活中的局地环流问题。

【教学难点】掌握热力环流的定义,熟练阅读并绘制热力环流示意图,理解热力环流的形成过程。

教具准备多媒体课件、导学案教学环节教教师活动学生活动设计意图【新课导入】提问导入:同学们夏天到海滨泳场游玩时,踩在沙滩上和站在海水里感觉有何不同?教师:地球表面自然就存在着冷热不均的情况,而地面冷热不均会造成空气的冷热不均,进而影响空气的运动。

同学们知道温度是如何影响大气运动的吗?回答提问。

通过学生日常生活经验使其意识到地球表面自然存在冷热不均的现象,引出冷热不均会导致空气的运动。

【新课讲授】一、初步认识热力环流教师:我们通过实验视频来看一下温度是怎样影响空气流动的。

播放视频:热力环流模拟实验回顾实验现象,引出热力环流的概念。

过渡语:我们看到了热力环流的现象,但其形成过程到底是怎样的呢?空气究竟是如何运动起来的呢?这就是我们本节课的学习内容。

其实是温度改变了气压,气压再影响到气流。

因此为了理解温度与气流之间的关系,我们要先来学习气压。

二、气压的概念与特点①气压:单位面积上空气柱的重量②常用单位:百帕(hPa)1标准大气压=1013hPa③气压随高度的变化:气压随海拔高度的增加而降低(用书本类比)④展示空气柱的画法:不同高度100hpa空气柱的高度不同。

《热力环流》教学设计

【学习目标】

1.理解冷热不均是引起大气运动的根本原因;掌握热力环流原理。

2.通过读绘热力环流图,培养读图、绘图能力;能运用热力环流的基本原理解释生活中的大气现象如城市风、海陆风等。

3.亲身经历知识的形成过程,在自主学习与合作交流中激发探究地理问题的兴趣和动机。

【自主学习】

1.气压是指该地单位面积垂直向上延伸到大气层上界所承受的

空气柱的总重量,单位:百帕(hPa)。

右图中甲乙丙丁四地,

乙地和丁地海拔相等,乙的气压丁的气压(“<”、“>”、

“=”);气压最大的为,最小的为;因此,气压的垂

直分布规律为:海拔越高,气压越。

2.运用气压的概念和分布规律,在图中标出与丙地气压值相等

的 A 地。

3.读教材:太阳辐射在地表的差异分布,造成不同地区

不同,即地表冷热不均,并导致方向上各

地间的差异,引起运动。

【合作探究】

探究一:运用热力环流原理,与组员合作、探究下列问题。

(1)假如你是某市规划局工作人员,你是否同意一厂长在甲处(见下左图)办水泥厂。

υ结论:

理由:

(2)从青岛度假回来的小亮向同学描述居住在海边的感受:白天空气潮湿,夜晚比较干燥。

你认为小亮有没有撒谎?

υ结论:

理由:

探究二:据图中等压面的弯曲变化情况,完成下列问题并绘出热力环流图。

1,图中同一高度的 A 、B 两点, A

处等压面弯向 (高空/低空),为 (高压/低压);B 处等压面弯向 ,为 。

2,A 为 (高压/低压),可知 A 处空气发生了 (上升/下沉)运动。

3,A 处空气 (上升/下沉),因此可知 A 的近地面形成了 (高压/低压)。

4,同一水平面出现气压差异,空气会从 流向 (高压/低压),因此空气由 处(A/B )流向 处。

【总结归纳】

1 热力环流产生的根本原因

2 热力环流形成过程 地面

( 出

现(

)

) )——空气的( —— 空气的( )运动——同一水平面 )运动——形成( 3 生活实例 城市风

近地面风从

吹向

海陆风 白天 ;夜晚

【当堂达标】

1,关于热力环流的叙述,正确的是( )

A 、空气上升或下沉,引起地面冷热不均

B 、空气受热,使空气膨胀下沉

C 、热力环流的能量来源于地球内部

D 、同一水平面的气压差异形成大气的水平运动 2,大气运动最简单的形式是( )

A 、热力环流

B 、气旋

C 、反气旋

D 、大气环流

3,下图是“等高面与等压面关系示意图”。

读图,完成下列问题。

(1) 图中①~⑤点,气压最高的是 ,气压最低的是 。

(2) A 、B 两地受热的是 地,空气

_;冷却的是 地,空气 。

(3)用“→”画出图中的热力环流。

(4) 若该热力环流发生于城区与郊区之间,则

A 、

B 中代表城区的是 ,说明判断依据。

(5) 若图中 A 处为海洋,B 处为陆地,则该热力环流出现在

(白天或夜间)。