动作发展的理论研究

- 格式:docx

- 大小:12.21 KB

- 文档页数:1

《婴幼儿动作发展与教育》课程标准《婴幼儿动作发展与教育》是一门专注于研究婴幼儿动作发展和教育的课程。

本课程将深入探讨婴幼儿动作发展的规律、影响因素以及如何通过科学的教育方法促进婴幼儿的动作发展。

通过本课程的学习,学生将掌握婴幼儿动作发展的基本理论和实践技能,能够有效地指导婴幼儿的父母或其他照顾者进行动作教育。

理解婴幼儿动作发展的基本理论和规律,掌握各年龄段婴幼儿的动作发展特点。

掌握促进婴幼儿动作发展的教育方法和技巧,能够为不同年龄段的婴幼儿设计合适的动作游戏。

了解婴幼儿动作发展中的常见问题及解决方法,能够为婴幼儿提供必要的动作指导。

培养学生的观察能力、分析能力和解决问题的能力,提高他们的专业素养和综合能力。

婴幼儿动作发展基本理论:介绍婴幼儿动作发展的基本概念、规律和影响因素。

婴幼儿动作发展特点:详细介绍各年龄段婴幼儿的动作发展特点,包括身体姿势、肌肉运动和手眼协调等方面的内容。

促进婴幼儿动作发展的教育方法:介绍针对不同年龄段婴幼儿的动作教育方法和技巧,包括亲子互动、引导游戏和日常生活动作训练等。

婴幼儿动作发展中的问题及解决方法:针对婴幼儿动作发展中常见的问题,如发育迟缓、姿势异常等,提供有效的解决方法。

实践操作:学生需完成一系列实践任务,包括设计婴幼儿动作游戏、观察和分析婴幼儿动作发展中的问题等。

本课程的评价将采用多种形式,包括期末考试、实践任务评价和平时表现等。

其中,期末考试将主要考察学生对婴幼儿动作发展基本理论和教育方法的掌握程度;实践任务评价将重点考察学生的实践操作能力和问题解决能力;平时表现将主要考察学生的学习态度和课堂参与情况。

综合以上各项评价,以全面评估学生对本课程的学习效果。

理论与实践相结合:本课程既注重理论知识的学习,也重视实践操作能力的培养,使学生能够全面掌握婴幼儿动作发展和教育的知识和技能。

个体差异:本课程不同年龄段婴幼儿的个体差异,指导学生如何根据孩子的实际情况进行有针对性的动作教育和指导。

难度动作为竞技武术套路的点睛之笔,同时也为关注并喜爱武术的人们在欣赏竞技武术时的主要关注内容,所以,针对以“难、美”作为主要特征的武术套路来说,其中所设计难度动作尤为重要。

武术难度动作在竞赛规则指引下,正向“高、难、美、新”方向发展,此也使得武术竞技动作在发展过程中饱受非议的一项主要原因。

从某种程度分析武术难度动作,也为竞技武术套路发展成果的一项主要体现。

所以,围绕竞技武术难度动作展开研究,在竞技武术发展中发挥着重要作用。

1 竞技武术套路难度动作发展历程时至今日,针对武术套路难度动作尚未形成统一认知,也并未达成权威定义。

我国在1973年颁布的《全国武术竞赛规则》中所提及的“难度动作”一词,注脚内容包括“跳跃、翻腾及平衡”,此也为对于难度动作的一种阐述。

1957年体育舞台中首次出现武术套路动作,国家管理部门为对武术技术动作加以统一并规范化管理,将武术动作主要分为三种类型,即长拳、南拳及太极拳,少林、洪、炮、华等诸多拳术被归纳为长拳,将在南方地区所盛行的多种拳术归纳为南拳,而太极拳即为各式太极拳的总称。

自此以后,武术比赛主要竞赛项目分为太极拳、南拳及长拳多种类型,此种竞赛模式的推行,提高武术动作水平的规范性、统一性,武术运动员在此背景下,针对多种武术套路积极吸纳。

事实上,武术竞技套路在初期发展阶段,仅为腾空飞脚、旋风脚、外摆莲等,其中侧空翻为少见武术动作[1]。

为增强竞技武术观赏性,武术管理部门提出,新时代武术竞技套路应以“高、难、美、新”作为发展方向。

侧空翻转体及旋子转体等武术动作为1974年首次出现于全国武术比赛中,此发展阶段,多数武术运动员对旋风脚接跌叉、旋风脚接坐盘等动作均可轻松完成,发展至上世纪90年代,旋风脚、外摆莲等跳跃类动作的空中旋转角度已发展至540°。

进入21世纪后,运动员套路竞赛评分主要分为难度、演练水平、动作质量等三项评分标准,分值分别为2分、3分、5分。

实施单列项评判制度,以此区分武术运动员多项技能。

发展心理学知识点整理发展心理学是研究个体从受精卵开始到出生、成熟直至衰老的生命全程中心理发生、发展特点和规律的科学。

它涵盖了人的一生中各个阶段的心理变化和发展,对于理解人类行为和心理有着重要的意义。

以下是对发展心理学中一些重要知识点的整理。

一、发展心理学的研究方法1、横断研究横断研究是在同一时间点对不同年龄组的被试进行观察、测量或实验,以探讨年龄差异所导致的心理发展变化。

这种方法的优点是能够快速获得大量数据,节省研究时间和成本;缺点是无法考察个体的发展变化过程,可能会受到代际差异的影响。

2、纵向研究纵向研究是对同一组个体在不同时间点进行长期追踪研究,观察其心理发展的连续变化。

它能够深入了解个体的发展轨迹,但存在研究时间长、样本流失、练习效应等问题。

3、聚合交叉研究聚合交叉研究结合了横断研究和纵向研究的特点,先在不同年龄组进行横断研究,然后在一段时间后对这些年龄组进行追踪研究。

这种方法可以在一定程度上克服横断研究和纵向研究的不足。

4、双生子研究通过比较同卵双生子和异卵双生子在某些心理特征上的相似性和差异性,来探讨遗传和环境对心理发展的影响。

5、微观发生学研究关注个体在短时间内的细微变化,通过密集的观察和测量,揭示心理发展的机制和过程。

二、心理发展的主要理论1、精神分析理论(1)弗洛伊德的心理性欲发展阶段理论认为人格发展经历了口唇期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期五个阶段,每个阶段都有特定的冲突和满足方式,如果冲突没有得到解决,可能会导致心理问题。

(2)埃里克森的心理社会发展理论强调社会文化因素对人格发展的影响,将人的一生划分为八个阶段,每个阶段都有一个主要的发展任务或危机。

2、行为主义理论(1)华生的经典行为主义主张环境决定论,认为人的行为是由外界刺激塑造的。

(2)斯金纳的操作行为主义强调通过强化和惩罚来控制行为的发生频率。

3、认知发展理论(1)皮亚杰的认知发展阶段理论将儿童认知发展分为感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段,认为儿童通过与环境的相互作用,不断建构和调整自己的认知结构。

动作分析与编舞学习计划一、动作分析动作分析是舞蹈编创的基础,通过对动作进行分解、组合和发展,可以创造出丰富多彩的舞蹈作品。

动作分析是一种系统性的方法,它可以帮助舞蹈者深入理解舞蹈动作的内在规律,找到动作的美感特点和表现方式,从而提高舞蹈的艺术水平和表演效果。

1. 动作分解动作分解是指将整个舞蹈动作分解成一个个小的步骤,从而帮助舞蹈者更好地理解和掌握舞蹈动作的基本要素和技术细节。

在进行动作分解时,舞蹈者需要注意动作的起始位置、移动路径、转向和结束姿势,同时还要注重节奏、重心转移、身体协调和动作连贯等方面的要求。

通过动作分解,舞蹈者可以逐步掌握和完善舞蹈动作,提高自己的舞蹈技术水平。

2. 动作组合动作组合是指将各种单一的动作元素进行有机地组合,在舞蹈作品中形成连贯、流畅和富有美感的舞蹈动作。

在进行动作组合时,舞蹈者需要注重动作之间的过渡、关联和编排,要求具有灵活的思维和敏锐的观察力。

同时还要根据舞蹈作品的表现要求和情感内涵,合理地进行动作组合,使舞蹈动作更加饱满、生动和有力。

通过动作组合,舞蹈者可以创造出新颖的舞蹈形式和结构,使舞蹈作品更富有艺术魅力。

3. 动作发展动作发展是指在已有的基本动作上进一步延伸、拓展和发展,通过对动作进行改变、衍生和发散,创造出更加丰富多样的舞蹈表现形式。

在进行动作发展时,舞蹈者需要充分发挥自己的想象力和创造力,不断进行试验和实践,寻找新的舞蹈形式和表现方式。

同时还要注重动作的逻辑性、连续性和变化性,要求动作发展既可以保持原有动作的特点和风格,又能够赋予舞蹈作品新的灵感和内涵。

通过动作发展,舞蹈者可以积极探索和创新舞蹈艺术,不断丰富和完善自己的舞蹈创作。

二、编舞学习计划编舞是一项需要系统学习和长期实践的复杂工作,需要舞蹈者具备扎实的舞蹈功底、丰富的舞蹈经验和独特的艺术感悟。

编舞学习计划是舞蹈者为了提高自己的编舞技能和水平而进行的有意识的学习和训练,通过系统地学习和实践,可以帮助舞蹈者更好地掌握舞蹈创作的方法和技巧,提高自己的编舞能力和水平。

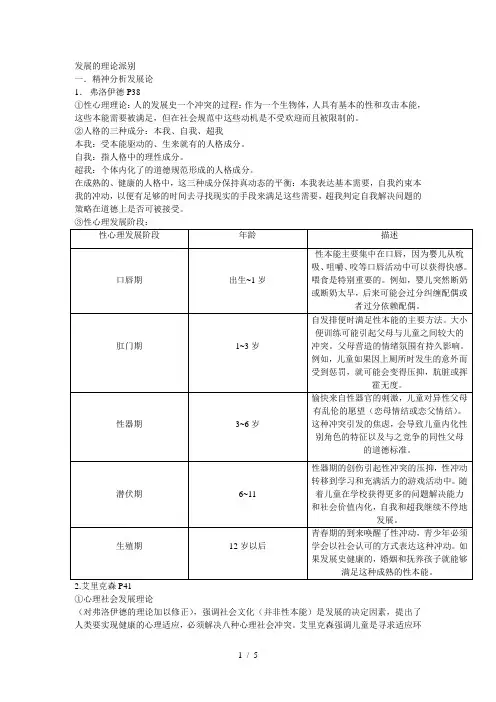

发展的理论派别一.精神分析发展论1.弗洛伊德P38①性心理理论:人的发展史一个冲突的过程:作为一个生物体,人具有基本的性和攻击本能,这些本能需要被满足,但在社会规范中这些动机是不受欢迎而且被限制的。

②人格的三种成分:本我、自我、超我本我:受本能驱动的、生来就有的人格成分。

自我:指人格中的理性成分。

超我:个体内化了的道德规范形成的人格成分。

在成熟的、健康的人格中,这三种成分保持真动态的平衡:本我表达基本需要,自我约束本我的冲动,以便有足够的时间去寻找现实的手段来满足这些需要,超我判定自我解决问题的策略在道德上是否可被接受。

③性心理发展阶段:2.艾里克森P41①心理社会发展理论(对弗洛伊德的理论加以修正),强调社会文化(并非性本能)是发展的决定因素,提出了人类要实现健康的心理适应,必须解决八种心理社会冲突。

艾里克森强调儿童是寻求适应环境的积极地、好奇的探索者,而不是父母塑造的受生物力量驱使的被动奴隶。

另外,他也很少强调性驱力,而是更强调社会和文化的影响。

②八种生命危机(或心理社会阶段)(详情请参考P42的表格)基本信任对基本不信任(出生~1岁)自主对羞耻和疑虑(1~3岁)主动对内疚(3~6岁)勤奋对自卑(6~12岁)同一性对角色混乱(12~20岁)亲密对孤独(20~40岁)繁衍对停滞(40~65/成年中期)自我整合对绝望(老年期/65岁以后)二、认知发展阶段论代表人物:皮亚杰、科尔伯格基本理论:1、皮亚杰的智力和智力发展观P50~52(1)发展就是个体在与环境的不断相互作用中其内部心理结构不断变化的过程。

所有生物都有适应和建构的倾向。

生物有机体的适应机能包括同化和顺应两种过程。

同化就是儿童运用现有图式来解释新经验,并把新经验纳入现在图式的过程;而顺应则是儿童改变现有图式以纳入和适应新经验。

当有机体面对一个新的刺激情景时,如果主体能够利用已有的图式把刺激整合到自己的认知结构中,这就是同化,而当有机体不能利用原有图式接受和解释当前的刺激情景时,其认知结构由于刺激的影响而发生改变,这就是顺应。

心理科学进展 2003,11(3):315~320 Advances in Psychological Science 儿童早期的动作发展对认知发展的作用*李红何磊(西南师范大学心理学系,重庆400715)摘要早期儿童与环境的相互作用通过动作来完成。

儿童在与环境的相互作用过程中动作得到发展,与此同时也促进了认知发展。

该文主要介绍了国内外的一些研究成果,阐述了爬行和手部动作对儿童认知发展的作用。

发现儿童早期动作的发展是认知发展的外在表现,同时早期动作的发展也将促使儿童的认知发展不断高级化、复杂化。

儿童通过爬行获得了运动经验,促进了感知觉的发展;而手部动作主要包括抓握动作和手势的发展,在儿童与环境的相互作用过程中则主要发挥着重要的中介作用。

关键词动作发展,认知发展,爬行,抓握,手势。

分类号 B8441 引言 动作是人类最重要的一种基本能力,也是个体进行实践活动不可缺少的重要工具[1]。

婴儿各种运动、动作的发展是其活动发展的直接前提,也是其心理发展的外在表现。

在发展早期,个体的动作相当贫乏,需要较多的时间去习得人类特有的各种适应性动作,并不断提高动作与外界联系的有效性,从而更好地适应环境。

因此,动作可视为个体早期的外显智力[2]。

动作在儿童心理发展中的作用一直是心理学的一个重要问题[1]。

长期以来心理学家围绕着儿童早期动作发展与认知发展的关系展开了大量的研究,形成了“预先成熟论”和“可能成熟论”,并由此产生了“助长”和“诱导”的争论。

“预先成熟论”认为,动作是“预先成熟”的结果,后天运动经验只是加速或提前了心理发展,动作发展促进了心理发展。

“可能成熟论”认为,机能的发展可以引发或转换出新的结构来,运动经验是心理发展的必要前提,动作发展“诱导”心理的发展。

然而,近年来的研究却回避了这一理论上的争论,把目光主要集中在动作如何促进认知发展这一更现实的问题上,为动作的训练与培训提供理论依据,以此来促进儿童认知能力的发展。

动作发展与智能发育精细动作发展与智力发展近代心理学理论研究将精细运动技能定义为个体主要凭借手及手指等部位小肌肉或小肌肉群运动, 在感知觉、注意等多方面心理活动配合下完成特定任务的能力[1] 。

这种精细动作适应性技能是个体早期的外显智能, 是人类最重要的基本能力之一 , 是个体进行实践活动的必要工具。

婴幼儿早期运动技能的发育是其他活动发展的直接前提,也是其心理发展的外在表现。

多元智能理论认为 [2] 。

婴幼儿早期的精细运动智能是人类智能的重要组成部分, 且各智能之间并非孤立存在或独立发展。

精细运动智能的发展依赖于感觉、认知等其他智能发育 , 同时也应是其它智能发育的前提, 推测可能与脑其它智能发育具有协调性和融合性 , 精细运动技能的快速发育可促进包括认知在内的脑其它智能发育, 从而有效扩展人类认识自我和外部环境的广度和深度。

心理学在围绕运动技能如何影响认知等心理行为的研究提示, 与婴幼儿感觉系统领先发育的现象一致, 早期脑认知能力的发育来自感知觉 ; 并且 , 由于儿童早期动作发育不成熟, 可影响早期感知觉发育和认知发育。

动作与知觉存在交互作用,动作的精确、协调、连贯基于持续的感觉信息处理和整合。

儿童早期通过抓握等动作获得运动经验的同时, 可能也促进视、触觉等感知系统发育 , 进而影响认知能力发展。

Wolff 等[5] 考察正常小学 5~7 岁儿童中“纯粹”动作信号与阅读、语言成绩间关系发现, 儿童在神经精细动作测试方面的成绩可显著解释其 12 个月后阅读和语言成绩的变化 , 明确 5~7 岁儿童在精细动作成绩和认知技能水平上存在共变性关系。

近期一项行为学研究则进一步证明个体精细运动发展的速度、水平、复杂性直接影响后期儿童的学业成绩, 并将精细动作能力提升到系统层面 , 认为精细动作能力是有一定结构特征的系统, 一定程度上精细运动能力可作为后期神经发育障碍和学习困难儿童的重要鉴别指标 [1] 。

动作发展与心理发展的关系动作发展与心理发展之间存在着密切的关系。

在个体生命的早期阶段,动作是婴儿或儿童最直接、最初步的表达方式。

通过发展的动作技能,个体不仅能够更好地与周围环境进行互动,还能够促进其心理和认知的发展。

本文将从婴幼儿期到儿童期,并结合相关理论和实证研究,探讨动作发展如何与心理发展相互作用。

一、婴幼儿期:动作对心理发展的影响在婴幼儿期,动作对心理发展具有至关重要的影响。

婴儿通过各种运动,如抓握、拍打、翻转等动作,不仅能够探索周围环境,还能够促进感官和空间认知的发展。

例如,当婴儿学会抓握物品时,他们能够更好地拓展触觉和视觉的范围,从而对环境有更深入的了解。

而根据动作理论,动作发展与心理发展是相互促进的。

婴儿在感知和动作的过程中构建了一系列与周围环境有关的经验。

这些经验被内化为内在的心理表示,进而影响到认知、语言和情绪的发展。

因此,良好的动作技能能够为婴儿的心理发展提供有益的支持。

二、儿童期:动作和心理的互动随着儿童的成长,动作技能日益复杂,对心理发展有着更深远的影响。

例如,儿童在玩耍、运动和体育活动中学习并发展了不同的动作能力,如跑步、跳跃和投掷等。

这些运动技能的发展不仅提升了儿童的身体素质,还对认知和情绪发展起到了正向的促进作用。

研究表明,运动能够增强儿童的认知能力和学习能力。

例如,进行有规律的体育锻炼可以提高儿童的注意力和集中力,从而有助于他们在学习中更好地掌握知识。

此外,动作发展还对儿童的自我认知和社交发展起到了重要的作用。

通过运动和身体表达,儿童能够增强自身的自信心和自我意识,并与他人进行更好的沟通和互动。

而在心理发展方面,儿童的情绪和社会技能也会受到动作发展的影响。

通过运动和体育活动,儿童能够更好地了解和控制自己的情绪,同时也能够与他人建立更为稳固的友谊和社交关系。

这进一步支持了先前提到的动作与心理发展之间的相互促进关系。

综上所述,动作发展与心理发展之间存在着紧密的关系。

无论是在婴幼儿期还是儿童期,动作发展通过促进感知、认知和情绪发展,对个体的心理成长起到了重要的促进作用。

动作发展的指导建议,其中对幼儿整体感觉

动作发展的指导建议是一种教育方法,旨在帮助幼儿发展他们的运动技能和整体感觉。

这些指导建议基于对儿童发展的研究和理论,并提供了一系列在幼儿发展不同阶段中促进动作能力的活动和策略。

在幼儿整体感觉的发展中,以下是一些重要的指导建议:

1. 提供多样性的感觉刺激:幼儿通过感觉系统来认知和理解世界。

为了促进他们的整体感觉发展,我们应该提供各种各样的感觉刺激,如触摸、视觉、听觉和运动。

例如,提供各种不同的纹理和材料的玩具,让幼儿触摸和感受不同的质地。

2. 鼓励主动探索和运动:幼儿通过主动探索和运动来发展他们的整体感觉。

我们应该提供安全的环境和机会,鼓励幼儿主动探索和移动他们的身体。

例如,设置一个安全的室内和室外活动区域,让幼儿自由地爬行、跳跃、奔跑等。

3. 提供多样性的运动体验:幼儿需要经历各种不同的运动体验,以发展他们的整体感觉。

我们应该提供各种各样的活动,包括跳跃、爬行、滚动、投掷等。

这些活动可以通过室内和室外的游戏和玩耍来实现。

4. 鼓励合作和互动:幼儿的整体感觉发展也与他们与他人的互动和合作有关。

我们应该鼓励幼儿参与与他人的团队活动和游戏,以促进他们的整体感觉发展。

例如,组织团队活动,如接力赛和合作游戏,可以帮助幼儿发展他们的整体感觉和团队合作能力。

总之,幼儿整体感觉的发展需要提供多样性的感觉刺激、鼓励主动探索和运动、提供多样性的运动体验,以及鼓励合作和互动。

通过这些指导建议,我们可以帮助幼儿发展他们的整体感觉,促进他们的运动技能和认知发展。

基于动态系统理论的个体动作发展研究动态系统理论是20世纪80年代初,由 peter kugler,scott kelso和michael turvey三位研究者在哲学、生物学、工程学、非平衡力学以及生态学的原理基础上[1]发展起来的一种崭新的动作发展研究理论。

该理论包括动力系统理论和生态学原理。

动力系统作为探讨动作发生原因的理论,它把人类的动作控制当作一种复杂的系统,其行为方式与复杂的生物系统与物理系统相似。

作为一种复杂的系统,动力系统理论注重探讨随着时间的演进,以及在相关因素的影响之下,系统是如何由原来的状态改变到另外一个状态的[2]。

gibson(1966)依据生态学原理提出“直接知觉”和“环境赋使”的观点。

他认为在知觉前,个体可以不需要经过“感觉”过程,只要主动撷取环境中的讯息便能觉知身体与环境之间的关系。

环境赋使是环境提供给个体行动的机会,觉知“环境赋使”须仰赖个体去探察本身的控制能力与环境所提供机会之间的关系;个体觉知环境可供行动的讯息,是以本身身体有关的单位做为测量标准(如:手长、眼睛高等)。

因此,相同的环境虽然给予个体相同的资源,但环境中事物所提供的环境赋使,在动作的形成上则因个体条件的不同有所不同[2]。

一、踢毽子运动的动态系统分析踢毽子是深受学生喜爱的传统民间体育活动之一,也是体育教学在不同阶段的主要练习内容。

它是个体在一定环境下经过不断的学习,肢体动作从开环系统向闭环系统转化的一项运动系统。

从动力系统分析,该系统主要在控制下肢关节的同时完成各种踢的闭环性动作技能,涉及到摆动腿髋膝关节的屈、伸、旋内、旋外等作用肌,以及踝关节内翻的作用肌等。

从生态学原理分析,该系统的形成过程中受物理和信息两种因素的限制;物理限制包括结构性或功能性两种限制,其中各个关节自由度的控制以及如何控制力量的大小,属于结构性物理限制;功能性物理限制是个体反应和知觉等能力支持动作表现的过程,如在幼儿阶段摆动腿不能快速的形成拦截毽子的动作。

对影响儿童动作发展认知因素的分析作者:郑宏伟李亮来源:《体育时空·上半月》2012年第08期摘要动作发展,指在一段时期内,多种因素交互作用产生的一个复杂过程。

认知系统在帮助儿童获得和应用动作技巧的过程中的许多方面发挥着重要作用。

本论文主要从感知、记忆、思维、元认知、言语指导五个因素探讨其与儿童动作发展的关系。

关键词儿童动作发展认知因素认知系统对帮助儿童获得和应用动作技巧的过程中的作用主要体现在以下几方面。

首先,认知水平高的儿童可以利用经验学习。

其次,儿童可以利用外界或者内部的语言信息来提示自己目标明确地完成动作任务。

最后,日渐完善的思维和元认知系统可以帮助儿童选择适当策略,寻找和模仿有效的动作模式。

一、感知与动作发展(一)感知—动作协调的起始及经验的作用感知和动作最初是什么时候开始协调的?在过去几十年中,皮亚杰的感知动作理论在此问题上的观点一直占据统治地位。

此观点认为,探讨是个体动作发展的动力,个体生来就具备一定的探索行为,但是最初新生儿的探索行为只限于一系列先天反射,此时感知和动作是不协调、互相独立的;经过一定时间的练习后,这两个过程才在经验的作用下变得协调。

新生儿并不能区分他们自身和外部世界,他们只是以“被迫”的方式对外部或者内部的刺激做出反应,所有动作都是不需要任何感知信息的、内部驱动的反射。

Gibson在个体动作的起源和功能上与皮亚杰的观点一致,但在关于如何看待新生儿的能力、看待感知—动作的发展过程上则提出了完全相反的观点。

Gibson认为,感知—动作系统在婴儿出生时就是协调的,新生儿可以区分自身和外界的感知信息,其动作的对象直接指向外部世界。

虽然Gibson也认为新生儿的行为“不成熟和不够技巧性”,但其执行过程仍需要关于外界的感知信息。

在比较皮亚杰和Gibson的理论时可以发现,皮亚杰的理论没有对感知在动作发展中的作用予以足够的重视,只是强调直接经验对于感知—动作协调和动作发展的作用。

动作发展视角下幼儿韵律性身体活动开展与设计的调查研究一、本文概述随着社会对幼儿身心发展重视程度的不断提升,幼儿教育领域也在不断探索和创新。

韵律性身体活动作为一种重要的幼儿体育活动形式,对于幼儿的健康成长具有显著的促进作用。

本文旨在从动作发展的角度出发,对幼儿韵律性身体活动的开展与设计进行深入的调查研究,以期为幼儿教育实践提供科学的指导和建议。

本文通过文献回顾和理论分析,明确了韵律性身体活动的概念、特点及其在幼儿发展中的重要性。

韵律性身体活动是指在音乐的伴奏下,通过身体动作的有规律的重复和变化,达到锻炼身体、培养节奏感和协调性的目的。

此类活动不仅能够提高幼儿的身体素质,还能促进幼儿情感、认知和社会性等多方面的发展。

本研究采用问卷调查、观察记录和访谈等方法,对当前幼儿园中韵律性身体活动的实际开展情况进行了系统的调查。

调查结果显示,尽管韵律性身体活动在幼儿教育中得到了广泛的应用,但在活动设计、教师专业能力、活动资源等方面仍存在一定的问题和不足。

结合调查结果和动作发展理论,本文提出了一系列针对性的改进建议和设计策略。

这些策略旨在帮助幼儿园教师更好地开展韵律性身体活动,满足幼儿身心发展的需要,同时也为幼儿教育研究者提供了新的研究视角和方法。

通过本文的研究,我们期望能够为幼儿韵律性身体活动的科学化、系统化开展提供理论依据和实践指导,进一步推动幼儿教育的发展,为培养健康、快乐的新一代做出贡献。

二、文献综述在探讨幼儿韵律性身体活动的开展与设计时,理解动作发展的视角至关重要。

动作发展是指个体从出生到成熟过程中动作技能的获得和改进。

这一过程不仅涉及到生理成熟,还包括认知、情感和社会环境等因素的影响(Gallahue Ozmun, 2012)。

幼儿期是动作发展的关键时期,此时期的活动设计对于促进幼儿身心发展具有深远影响。

Fischer和Bidell(2006)提出的动态系统理论强调了动作发展的非线性、非连续性和复杂性。

《模仿性体育游戏促进小班幼儿动作发展实践研究》《3-6岁儿童学习与发展指南》中明确提出:“幼儿每天的户外活动时间不少于2小时,其中体育活动时间不少于1小时。

”可见幼儿体育在幼儿全面发展过程中具有独特的作用,对促进幼儿身心健康具有重要意义。

幼儿体操又是幼儿园体育活动的重要形式,被广泛使用且深受幼儿喜爱,成为幼儿园学前教育活动中不可缺少的环节,也是幼儿每天进行户外活动的重要形成。

因此,创编出形式多样、丰富多彩的幼儿体操是培养幼儿运动兴趣、促进幼儿身体发展的需要。

其次,作为学前教育专业的学生必须要具备独立创编儿体操的能力,从近两年由我校承办的xx市中小学和幼儿园教师资格证考试面试工作中就可以看到,幼儿体操的学、练、编、教每个环节都很关键,创编能力已成为学前教育专业学生一项重要技能。

只有掌握科学的创编技能,才能有效提高幼教工扎实的基本功只有掌握正确的创编方法,选择符合幼儿身体发展的动作,充分调动幼儿学习兴趣和参与意愿,才能更好地适应幼儿园教育教学工作。

所以引导、鼓励幼师学生进行幼儿模仿操的创编具有实际意。

一、幼儿模仿操创编的方法一)根据幼儿年龄特点进行创编幼儿模仿操的目的在于发展幼儿身体素质,提升幼儿运动模仿能力,在增进幼儿健康的同时,还能对幼儿的智力、德育、审美方面的发展具有促进作用。

所以在创编的过程中要根据幼儿的接受能力、身体机能、动作基础等实际情况,选择适合幼儿特点的动作来确定具体创编内容。

以创编1节操来说,三个班段的要求都不同,大班可安排4×8拍动作,每套操8节左右,节奏可安排一拍一动:中班可2×8拍为一节,每套操6节左右,节奏可两拍一动:小班则可1-2×8来进行,每套操4节左右,节奏安排4拍一动。

从动作的编排上,根据大中小班的各班不同时期的接受能力安排难易程度不司的动作。

小班主要是基础性动作练习,以动物模仿、游戏模仿为主,学习简单重复的动作:大中班以动作技能发展为目标,在于形成正确的动作姿势,以运动模仿和劳动模仿为主,要求方位、路线、动作要有一定的变化。

动作发展的理论研究

早在二十世纪三十年代时期,就有不少的心理专家研究了个体动作发展的问题,关于个体动作发展这一定义也被学者们众说纷纭,其中美国的心理学家格塞尔在1929年的时候,研究了一对双胞胎男孩爬楼梯的实验,当时认为儿童动作的发展和生理的成熟情况有密切的关系,生理上的成熟对动作的发展有积极作用。

学者丹尼斯在1960年时研究了两组送往伊朗专门机构的孤儿,学者当时研究发现这些孤儿已经两岁了但依然还是不能独立的坐立和行走,主要原因竟然是这些孩子们在这两岁期间都是在摇篮中长大的,因此学者总结认为孩子的成长、生理的成熟是很重要的,但并不是最关键的因素,动作的发展离不开后天的锻炼。

美国在1974年把动作发展重新定义为动作形式的成长发展,是成长的个体和成长环境之间相互作用的结果,对此定义既包含了成熟的说法又包含了经验的说法。

学者Haywood在1986年提出动作的发展是有一定的顺序和持续性的,这是个体年龄发展所必须经历的过程,个体的发展是从简单到粗略从复杂到精细变化的一个过程,把个体的动作调整到适应的年纪。

学者Clark在1989年将前人的观点进行的总结,认为动作的发展代表了人体行为变化和演化的过程,这一总结得到了多数学者的认可,但是还有小部分的学者并不满意这种观点,认为动作的发展是人体行为变化的结果和必须的流程,并且这种变化和流程是有一定关联的影响因素的,这种解释不仅说明了动作的发展是动作行为变化的结果和进程的总和,更提出了这种关联的因素对于动作发展影响的重要性,因此这一定义被广大的学者认同。