规划常用用地指标

- 格式:doc

- 大小:285.00 KB

- 文档页数:11

适宜性分析评价适宜性分析是城市规划中经常用到的。

其应用范围基本分为5 大类: 一是城市建设用地的评价, 二是农业用地的评价, 三是自然保护区或旅游区用地的评价, 四是区域规划和景观规划, 五是项目选址以及环境影响评价。

其中,最常用到的是城市建设用的适宜性评价。

适宜性评价即根据各项土地利用的要求, 分析区域土地开发利用的适宜性,确定区域开发的制约因素, 从而寻求最佳的土地利用方式和合理的规划方案。

合理确定可适宜发展的用地不仅是以后各项专题规划的基础,而且对城市的整体布局、社会经济发展将产生重大影响。

在进行适宜性分析评价时需要考虑的影响因子有很多,生态方面的,经济发展方面的等等都有,不过通常情况下,适宜性分析主要考虑的是生态方面的限制性因素,如与水源,生态敏感地的距离,坡度高程等因素,所以通常意义上的适宜性评价可以狭义的理解为是生态适宜性评价。

不同尺度下的生态适宜性评价其侧重是不同的,如果是大尺度的评价,可以进行建设用地的适宜性评价,如果具体到城市内部,可以进行居住用地工业用的适宜性评价。

具体选用什么指标根据具体情况进行确定。

需要注意的是,适宜性评价有两种。

一种是在规划前期对区域的适宜性评价,为确定城市布局和环境保护提供参考,是规划的重要依据。

另一种是对规划方案或是现有的情况进行适宜性评价,评价这个方案或是现状是不是适宜的。

显然,第一种意义更大一些。

这两种评价所采用的指标也是不同的,各有侧重。

但目前的很多论文中,经常讲这两者混淆,一般情况下,总规或一些规划的前期分析多用第一种方法,规划的评价和环境影响评价多用第二种方法。

在方法上,适宜性分析采用的理论方法是数学概念中的多准则多目标评价,可以通俗的理解为多因子权重叠加,此外,对上面提到的第二种情况,多使用模糊数学的理论,其核心是计算单个指标的隶属度。

在技术实现上,适宜性分析采用GIS技术。

GIS具有强大的空间地理数据管理和分析功能,并能对分析结果给予直观显示,为具有空间属性特征的用地评价提供了一种有效工具。

《城市用地分类与规划建设用地用地标准 4.0.1 城市建设用地应包括分类中的居住用地、 公共设施用地、 工业用地、 仓储用地、 对外交通用地、 道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地九大类用地,不应包括水域用地。

4.0.2 在计算建设用地标准时,人口计算范围必须与用地计算。

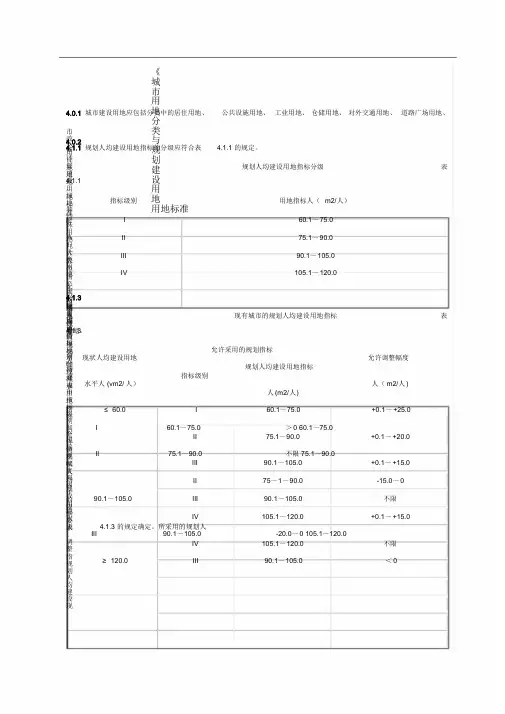

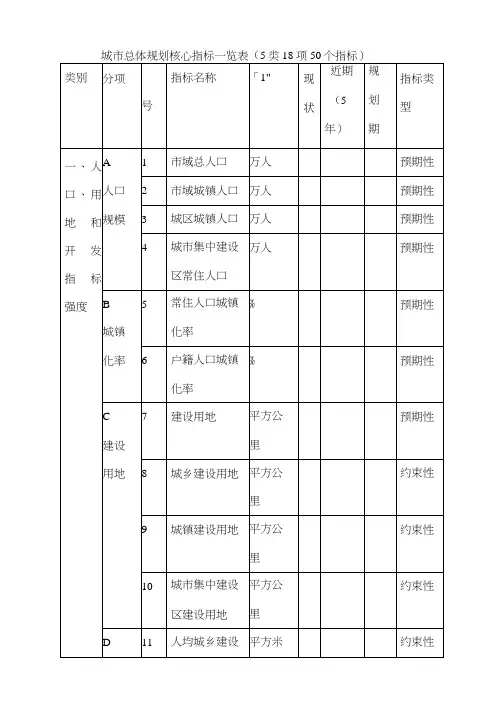

4.1.1 规划人均建设用地指标的分级应符合表 4.1.1 的规定。

规划人均建设用地指标分级表4.1.1 指标级别 用地指标人( m2/人)I 60.1~ 75.0 II 75.1~ 90.0 III 90.1~ 105.0 IV 105.1~ 120.0 4.1.3 现有城市的规划人均建设用地指标,应根据现状人均建设用地水表 4.1.3 的规定确定。

所采用的规划人 均建设用地指标应同时符合表中指标级别和允许调整幅度双因子的限制要求。

调整指规划人均建设现状人均建设用地增加或减少。

现有城市的规划人均建设用地指标 表4.1.3 允许采用的规划指标 现状人均建设用地 允许调整幅度规划人均建设用地指标 指标级别 水平人 (vm2/ 人) 人( m2/人 )人 (m2/人) ≤ 60.0 I 60.1~75.0 +0.1~ +25.0I 60.1~75.0 > 0 60.1~75.0 II 75.1~90.0 +0.1~ +20.0II 75.1~90.0 不限 75.1~90.0 III 90.1~105.0 +0.1~ +15.0 II 75~1~90.0 -15.0~ 0 90.1~105.0 III 90.1~105.0 不限 IV 105.1~120.0 +0.1~ +15.0III 90.1~105.0 -20.0~ 0 105.1~120.0 IV 105.1~120.0 不限 ≥ 120.0 III 90.1~105.0 < 0IV105.1~120.0 < 04.0.3 远地区和少数民族地区中地多人少的城市,规划人均建设用地指人 150.m2/人。

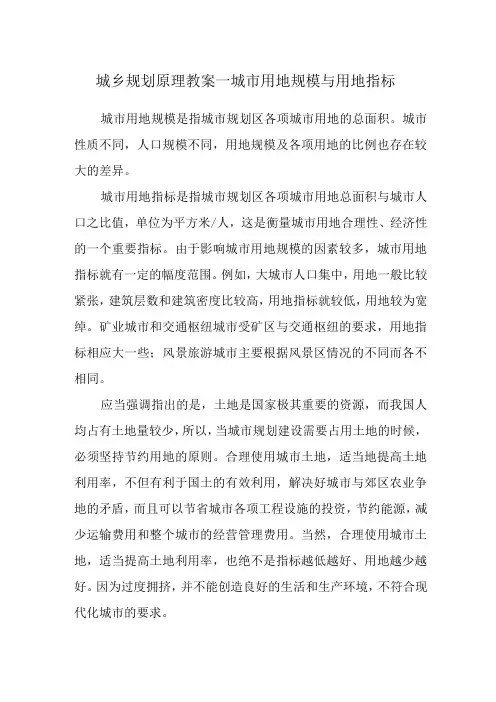

城乡规划原理教案一城市用地规模与用地指标城市用地规模是指城市规划区各项城市用地的总面积。

城市性质不同,人口规模不同,用地规模及各项用地的比例也存在较大的差异。

城市用地指标是指城市规划区各项城市用地总面积与城市人口之比值,单位为平方米/人,这是衡量城市用地合理性、经济性的一个重要指标。

由于影响城市用地规模的因素较多,城市用地指标就有一定的幅度范围。

例如,大城市人口集中,用地一般比较紧张,建筑层数和建筑密度比较高,用地指标就较低,用地较为宽绰。

矿业城市和交通枢纽城市受矿区与交通枢纽的要求,用地指标相应大一些;风景旅游城市主要根据风景区情况的不同而各不相同。

应当强调指出的是,土地是国家极其重要的资源,而我国人均占有土地量较少,所以,当城市规划建设需要占用土地的时候,必须坚持节约用地的原则。

合理使用城市土地,适当地提高土地利用率,不但有利于国土的有效利用,解决好城市与郊区农业争地的矛盾,而且可以节省城市各项工程设施的投资,节约能源,减少运输费用和整个城市的经营管理费用。

当然,合理使用城市土地,适当提高土地利用率,也绝不是指标越低越好、用地越少越好。

因为过度拥挤,并不能创造良好的生活和生产环境,不符合现代化城市的要求。

为有效地调控城市规划编制中的用地指标,《城市用地分类和规划建设用地标准》(GBJ-137-90)将城市规划人均建设用地指标分为四级,I级为60.O〜75.O平方米/人,II级为75.1~90.0平方米/人,In级为90.1~105.0平方米/人,W级为105.1〜120.0平方米/人。

建议首都和特区城市可按W级确定,当用地偏紧时可在ΠI级内考虑;建议新建城市人均用地指标在∏级内考虑,当用地偏紧时可在∏级内考虑;对边远地区和少数民族地区地多人少的城市,可根据实际情况在低于150平方米/人的指标内确定;对其余所有现有城市,应在现状人均建设用地水平基础上同时符合表4-5-2中的指标级和允许调整幅度的双因子的限制要求进行调整。

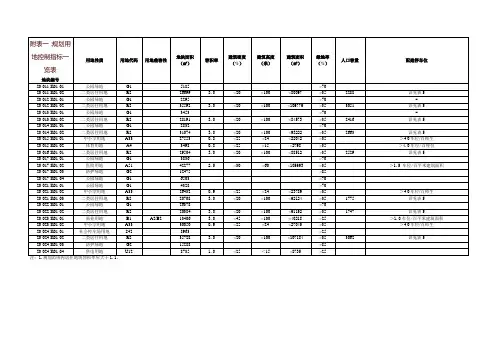

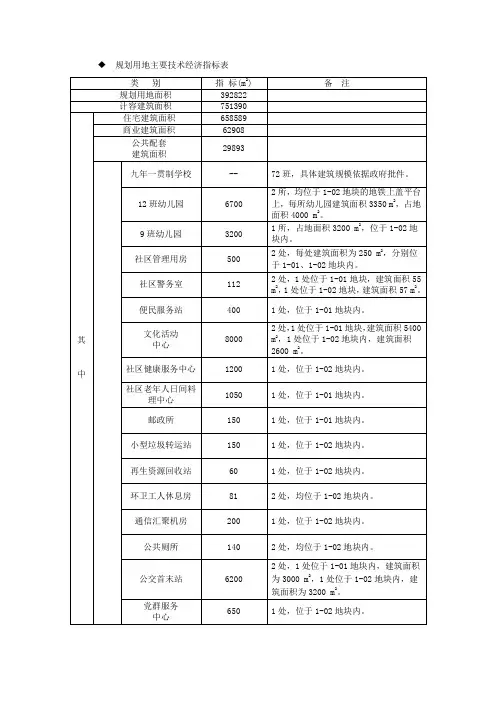

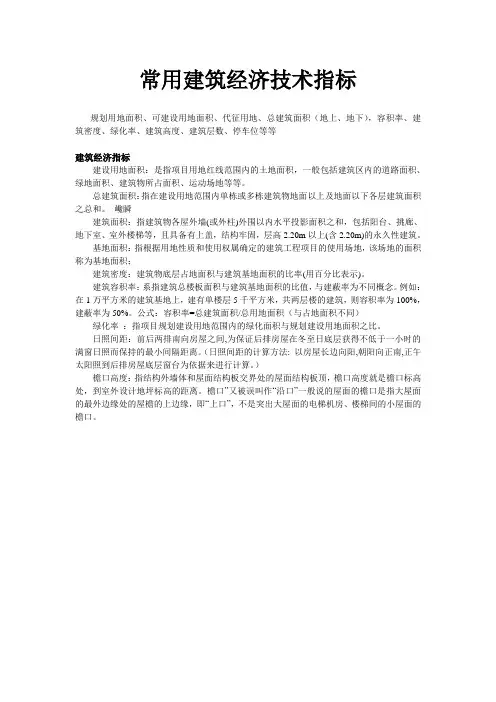

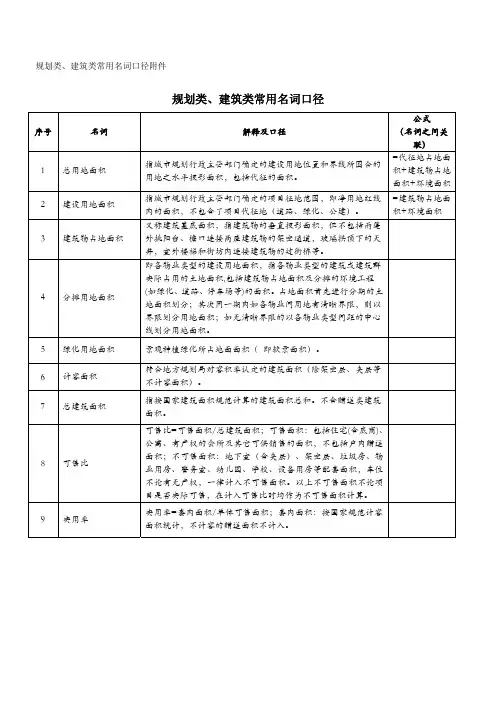

常用建筑经济技术指标规划用地面积、可建设用地面积、代征用地、总建筑面积(地上、地下),容积率、建筑密度、绿化率、建筑高度、建筑层数、停车位等等建筑经济指标建设用地面积:是指项目用地红线范围内的土地面积,一般包括建筑区内的道路面积、绿地面积、建筑物所占面积、运动场地等等。

总建筑面积:指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。

巉瞬建筑面积:指建筑物各屋外墙(或外柱)外围以内水平投影面积之和,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.20m以上(含2.20m)的永久性建筑。

基地面积:指根据用地性质和使用权属确定的建筑工程项目的使用场地,该场地的面积称为基地面积;建筑密度:建筑物底层占地面积与建筑基地面积的比率(用百分比表示)。

建筑容积率:系指建筑总楼板面积与建筑基地面积的比值,与建蔽率为不同概念。

例如:在1万平方米的建筑基地上,建有单楼层5千平方米,共两层楼的建筑,则容积率为100%,建蔽率为50%。

公式:容积率=总建筑面积/总用地面积(与占地面积不同)绿化率:指项目规划建设用地范围内的绿化面积与规划建设用地面积之比。

日照间距:前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于一小时的满窗日照而保持的最小间隔距离。

(日照间距的计算方法: 以房屋长边向阳,朝阳向正南,正午太阳照到后排房屋底层窗台为依据来进行计算。

)檐口高度:指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶,檐口高度就是檐口标高处,到室外设计地坪标高的距离。

檐口”又被误叫作“沿口”一般说的屋面的檐口是指大屋面的最外边缘处的屋檐的上边缘,即“上口”,不是突出大屋面的电梯机房、楼梯间的小屋面的檐口。

规划方案的用地规模与土地利用指标计算近年来,随着城市化进程的加快和人口的不断增长,土地资源的合理利用成为了一项重要的任务。

规划方案的用地规模和土地利用指标计算,是为了在城市发展中实现可持续发展和资源优化配置的重要工具。

本文将从用地规模和土地利用指标计算的概念入手,探讨其在规划方案中的应用和意义,并结合实际案例进行分析。

一、用地规模的概念与计算方法用地规模是指规划方案所需的土地面积大小。

在制定规划方案时,需要根据城市的发展需求和功能要求来确定用地规模。

用地规模的计算方法主要包括两种:一种是基于规划功能需求的用地规模计算,另一种是基于土地利用指标的用地规模计算。

基于规划功能需求的用地规模计算是根据规划方案中各个功能区的用地需求来确定用地规模。

例如,商业区需要多少面积的用地,住宅区需要多少面积的用地等。

通过对各个功能区的用地需求进行统计和分析,可以得出整个规划方案的用地规模。

基于土地利用指标的用地规模计算是根据土地利用指标来确定用地规模。

土地利用指标是指对土地利用状况进行评价和指导的一种指标体系,包括土地利用类型、土地利用强度等。

通过对土地利用指标进行测算和分析,可以得出规划方案所需的用地规模。

二、土地利用指标的概念与计算方法土地利用指标是对土地利用状况进行评价和指导的一种指标体系。

它可以帮助规划者了解土地利用的现状和潜力,为规划方案的制定提供科学依据。

土地利用指标主要包括土地利用类型指标、土地利用强度指标和土地利用效益指标等。

土地利用类型指标是对土地利用类型进行分类和评价的指标。

常见的土地利用类型包括农业用地、工业用地、商业用地、住宅用地等。

通过对各个土地利用类型的面积、分布和功能进行统计和分析,可以得出土地利用类型指标。

土地利用强度指标是对土地利用强度进行评价的指标。

土地利用强度是指单位面积上承载的经济、社会和环境功能的数量和质量。

通过对各个功能区的用地强度进行测算和分析,可以得出土地利用强度指标。

《城市用地分类与规划建设用地标准》用地标准4.0.1城市建设用地应包括分类中的居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地九大类用地,不应包括水域和其他用地。

4.0.2在计算建设用地标准时,人口计算范围必须与用地计算范围相一致。

4.1.1规划人均建设用地指标的分级应符合表 4.1.1的规定。

规划人均建设用地指标分级表4.1.1均建设用地指标应同时符合表中指标级别和允许调整幅度双因子的限制要求。

调整幅度是指规划人均建设用地比现状人均建设用地增加或减少的数值。

现有城市的规划人均建设用地指标表4.1.5远地区和少数民族地区中地多人少的城市,规划人均建设用地指标不得大于人15O.m2/人。

421编制和修订城市总体规划时,居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地的规划人均单项用地指标应符合表4.2.1的规定。

4.3.1编制和修订城市总体规划时,居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地占建设用地的比例应符合表 4.3.1的规定。

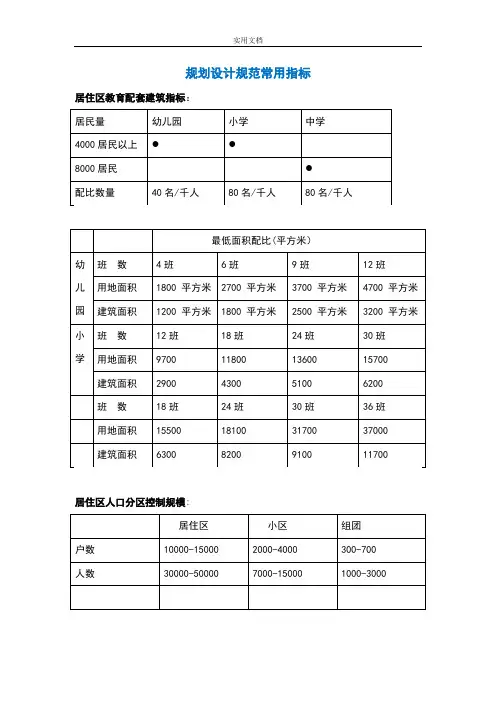

《城市居住区规划设计规范》GB 50180 - 933.0.2.2居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标,应符合表 3.0.2规定。

居住区用地平衡控制指标(%)表人均居住区用地控制指标(m2/人)《村镇规划标准》GB50188 —934.1.3村镇人均建设用地指标应为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量的平均数值,人口统计应与用地统计的范围相一致。

4.2.1人均建设用地指标应按表 4.2.1的规定分为五级。

4.2.3对已有的村镇进行规划时,其人均建设用地指标应以现状建设用地的人均水平为基础,根据人均建设用地指标级别和允许调整幅度确定,并应符合表423的规定。

423.2地多人少的边远地区的村镇,应根据所在省、自治区政府规定的建设用地指标确定。

上一页下一页。

住宅小区规划建设用地指标住宅小区规划建设用地指标住宅小区规划用地包括住宅用地、公共建筑用地、道路用地、公共绿地。

1.居住区用地指标(1980年国家建委提出)如表3-28:2.居住小区用地指标(1980年国家建委提出)如表3-29:3.居住区用地平衡控制指标见表3-30:4.人均居住区用地控制指标见表3-31:居住区与居住小区用地平衡表及其说明用地平衡表是对居住区,居住小区的用地现状和用地规划的土地使用情况进行计算,检验各项用地的分配是否合理和符合国家规定的指标。

它的作用是:用数量表明居住区、居住小区的用地现状;用数量表明规划设计方案的各项用地分配和所占总用地比例;居住区、居住小区各项用地指标和占总用地的比例,表明居住区、居住小区的环境质量,作为居住区、居住小区规划设计方案评定和建设管理机构审定方案的依据。

它的表式如表3-32。

构成居住区用地的四项用地具有一定的比例关系。

这一比例关系的合理性及每一居民平均占有居住区用地面积的数量(人均用地水平),是衡量居住区规划设计是否科学、合理和经济的重要标志。

1.规范中采用”居住区用地平衡表”格式与各地现行格式基本一致。

但具体平衡内容各地口径不一,如有的将”其他用地”纳入用地平衡,有的不参与平衡等。

考虑到”其他用地”既与居住区用地功能无直接关系,也与居住区用地之间无相关规律性,更无可比性,因而不能用来衡量居住区规划设计的合理性与规划水平。

据此,规范采用的用地平衡表,以构成居住区用地的四项用地作平稳因子。

人均用地亦只计算居住区用地及其所属各单项用地。

”其他用地”不参与用地平衡,也不计入人均用地指标,只在居住区规划总用地中统计其用地数量。

在具体使用”居住区用地平衡表”时,要按居住区的实际规模确定表名及相关用地的名称。

如规模为小区,则表名相应为”小区用地平衡表”,”-”为”小区用地”,最后一项为”小区规划总用地”。

2.居住区用地平衡控制指标,即居住区中住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地分别占居住区用地的百分比的控制数。

规划常用用地指标2010-05-12 12:43:46| 分类:土地科学|字号大中小订阅一、城乡居住用地指标1、城市用地分类与规划建设用地标准(1991年)规划人均建设用地指标的分级级别一二三四人均建设用地指标(m2/人)>60.1≤75>75.1≤90>90.1≤105>105.1≤120现有城市的规划人均建设用地指标现状人均建设用地水平(平方米/人)允许采用的规划指标允许调整幅度(平方米/人)指标级别规划人均建设用地指标(平方米/人)≤60.0Ⅰ60.1~75.0+0.1~+25.0 60.1~75.0Ⅰ60.1~75.0>0Ⅱ75.1~90.0+0.1~+20.0 75.1~90.0Ⅱ75.1~90.0不限Ⅲ90.1~105.0+0.1~+15.0 90.1~105.0Ⅱ75.1~90.0-15~0Ⅲ90.1~105.0不限Ⅳ105.1~120.0+0.1~+15.0105.1~120.0Ⅲ90.1~105.0-20.0~0Ⅳ105.1~120.0不限>120.0Ⅲ90.1~105.0<0Ⅳ105.1~120.0<0现有城镇的规划人均建设用地指标,应根据现状人均建设用地水平,按表I.1的规定确定。

所采用的规划人均建设用地指标应同时符合表中指标级别和允许调整幅度双因子的限制要求。

调整幅度是指规划人均建设用地比现状人均建设用地增加或减少的幅度。

人均耕地面积小于1亩的地区,在现状人均建设用地水平允许采用的规划指标等级中,只能采用最低一级。

新建城镇的规划人均建设用地指标宜在第Ⅲ级内确定,当城镇的发展用地偏紧时,可在第Ⅱ级内确定。

首都和经济特区城市的规划人均建设用地指标宜在第Ⅳ级内确定;经济特区城市人均耕地小于1亩的,可在第Ⅲ级内确定。

边远地区和少数民族地区中地多人少的城镇,可根据实际情况确定规划人均建设用地指标,但不得大于150.0平方米/人。

规划人均单项建设用地指标类别名称用地指标(平方米/人)居住用地18.0~28.0工业用地10.0~25.0道路广场用地7.0~15.0绿地其中:公共绿地≥9.0≥7.0规划建设用地结构类别名称占建设用地的比例(%)居住用地20~32工业用地15~25道路广场用地8~15绿地8~152、镇规划标准(2007年)人均建设用地指标分级级别一二三四人均建设用地指标(平方米/人)>60≤80>80≤100>100≤120>120≤140规划人均建设用地指标现状人均建设用地指标(平方米/人)规划调整幅度(平方米/人)≤60增0~15>60~≤80增0~10>80~≤100增、减0~10>100~≤120减0~10>120~≤140减0~15>140减至140以内来源于GB50188-2007 镇规划标准。

规划调整幅度是指规划人均建设用地指标对现状人均建设用地指标的增减数值。

在确定规划建设用地指标时,要同时符合指标级别和允许调整幅度的两项规定要求。

建设用地比例类别代号类别名称占建设用地比例(%)中心镇镇区一般镇镇区R居住用地28~3833~43C公共设施用地12~2010~18S道路广场用地11~1910~17G1公共绿地8~126~10四类用地之和64~8465~853、村镇规划标准(1993年)人均建设用地指标分级级别一二三四五人均建设用地指标(平方米/人)>50≤60>60≤80>80≤100>100≤120>120≤150人均建设用地指标现状人均建设用地水平(平方米/人)人均建设用地指标级别允许调整腹地(平方米/人)≤50.0一、二应增5~20 50.1~60.0一、二可增0~15 60.1~80.0二、三可增0~10 80.1~100.0二、三、四可增、减0~10 100.1~120.0三、四可减0~15 120.1~150.0四、五可减0~20≥150.0五应减至150以内建设用地构成比例类别代号用地类别占建设用地比例(%)中心镇一般镇中心村R居住建筑用地30~5035~5555~70 C公共建筑用地12~2010~186~12S道路广场用地11~1910~179~16G1公共绿地2~62~62~4四类用地之和65~8568~8772~92二、交通用地指标1、公路用地公路工程设计标准(2004年)公路根据功能和适应的交通量分为以下五个等级:1、高速公路为专供汽车分向分车道行驶并应全部控制出入的多车道公路四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000~55000辆六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量45000~80000辆八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60000~100000辆2、一级公路为供汽车分向分车道行驶并可根据需要控制出入的多车道公路四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15000~30000辆六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000~55000辆3、二级公路为供汽车行驶的双车道公路双车道二级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量5000~15000辆4、三级公路为主要供汽车行驶的双车道公路双车道三级公路应能适应将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量2000~6000辆5、四级公路为主要供汽车行驶的双车道或单车道公路双车道四级公路应能适应将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量2000辆以下单车道四级公路应能适应将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量400辆以下公路建设项目用地指标(1999)路基标准宽度单位:米地形一级公路二级公路三级公路四级公路六车道四车道平原微丘区35.0025.025.5012.008.507.00山岭重丘区-24.522.508.507.50 6.50风沙、雪害、多年冻土、地震等地区,应根据建设项目的具体位置、防护宽度、抗震措施等,另增用地数量。

公路建设项目用地总体指标单位:公顷/千米地形高速公路一级公路二级公路三级公路四级公路六车道四车道平原区高值8.52587.73176.63393.1608 2.5348 2.2930中值8.217.4006.38433.0415 2.5048 2.2331低值7.91257.10076.17132.9520 2.4449 2.2031微丘区高值9.39648.41847.33833.3039 2.5697 2.3200中值9.04138.06827.06783.1180 2.5397 2.2610低值8.71467.74666.82583.0206 2.4809 2.2431山岭重丘区高值-9.6877.85443.8799 3.1219 2.8438中值-8.87767.33853.5743 2.9205 2.6837低值-7.88196.84993.2677 2.7182 2.5228注1:公路建设项目用地总体指标包括路基、桥涵、隧道、交叉、防护、沿线设施等用地面积,不包括辅道、支线、取土坑、弃土场用地。

经技术经济论证后必须设置取土坑、弃土场时,按有关规定予以增加。

注2:公路建设中,地形的划定按以下原则执行:平原区指地形平坦,无明显起伏,地面自然坡度≤30 的地区;微丘区指起伏不大的丘陵,地面自然坡度为30(不含30)-200(含200),相对高差在200m以内的地区;山岭重丘指地面自然坡度>200,相对高差为200-1000m的地区。

注3:公路建设项目用地总体指标分高、中、低三个层次,其适用条件为:对于平原微丘区应遵循以下原则:西北干旱地区可采用低值;水网密集地区可采用低值;其他地区采用中值。

对于山岭重丘区应遵循以下原则:微风化或弱风化基岩地区可采用低值;强风化基岩,第四纪松散地层覆盖厚的地区可采用高值;其他地区采用中值。

其他地区采用中值。

2、铁路用地新建铁路工程项目建设用地指标(1996年)新建铁路工程用地指标单位:公顷/千米(铁路)区间正线用地指标单位:公顷/千米3、水利项目水利水电工程项目规模分级标准(2005年)建设项目类别计量单位大型中型小型备注水库枢纽工程库容(亿米3)≥11~0.1<0.1库容或装机装机(MW)≥300300~50<50水力发电工程装机(MW)≥250250~25≤25河道治理工程堤防等级1级2、3级4、5级引调水工程流量(米3/秒)≥55~0.5<0.5灌溉排涝工程面积(万亩)≥3030~3<3防洪工程城市人口(万人)≥5050~20<20工矿企业货币指标(亿元)≥5050~0.5<0.5货币指标为年销售收入和资产总额,两者均满足要求保护农田面积(万亩)≥100100~30<30围垦工程面积(万亩)≥55~0.5<0.5拦河水闸过闸流量(米3/秒)≥10001000~100<100灌溉/排水泵站装机流量(米3/秒)≥5050~10<10装机流量或装机功率指单站指标装机功率(MW)≥1010~1<1水土保持生态工程综合治理面积(公顷)>50005000~1500<1500治沟工程库容(万米3)>100100~50<50水利水电工程等级划分及洪水标准(2000年)市级土地利用总体规划编制规程(2010年)渠道流量m3/s 占地宽度m1.0以下10.0-15.01.0-5.015.0-20.05.0-10.020.0-30.0半挖方渠道用较小值,填方渠道用较大值。

三、其他用地指标1、变电站类型占地(亩)占地(公顷)35KV5左右0.33左右110KV12左右0.80左右330KV60左右 4.00左右750KV300左右20.00左右2、自然保护区自然保护区分类类别类型自然生态系统类森林生态系统类型草原与草甸生态系统类型荒漠生态系统类型内陆湿地和水域生态系统类型海洋和海岸生态系统类型野生生物类野生动物类型野生植物类型自然遗迹类地质遗迹类型古生物遗迹类型自然保护区分级自然保护区分为国家级、省(自治区、直辖市)级、市(自治州)级和县(自治县、旗、县级市)级四级。