《配合物与超分子 第1课时》示范公开课教学设计【化学人教版高中选择性必修2(新课标)】

- 格式:docx

- 大小:904.37 KB

- 文档页数:6

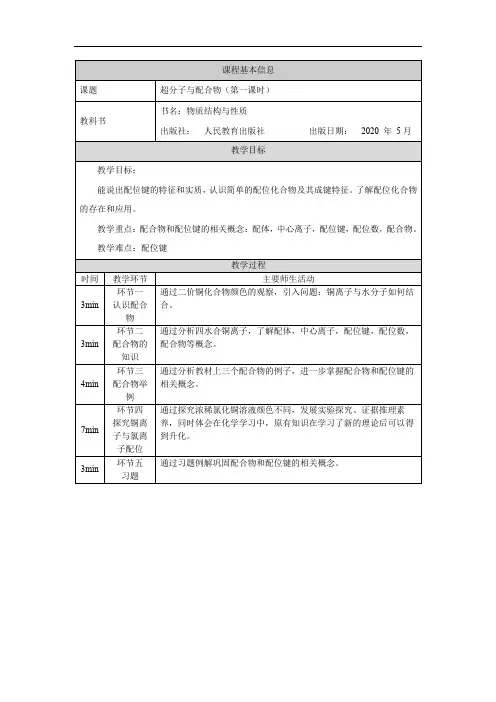

《配合物与超分子》(第1课时)教学设计一、课标解读“配合物与超分子”是《普通高中化学课程标准(版修订)》中模块2“物质结构与性质”的主题2微粒间的相互作用与物质的性质中的内容。

1.内容要求知道配位键的特点,认识简单的配位化合物的成键特征,了解配位化合物的存在与应用。

简单配合物的制备。

2.学业要求能说出配位键的特征和实质;能比较不同类型的微粒间作用的联系与区别;能说明典型物质的成键类型。

能运用配位键模型,解释配合物的某些典型性质。

能从微粒的空间排布及相互作用的角度对生产、生活、科学研究中的简单案例进行分析,举例说明物质结构研究的应用价值,如配合物在生物、化学等领域的广泛应用。

二、教材分析本节内容的功能价值(素养功能)主要是培养和发展学生的“宏观辨识与微观探析”和“证据推理与模型认知”等学科核心素养,能从微观角度理解配位键的形成条件和表示方法;能判断常见的配合物、配体、中心粒子、配位数;能利用配合物的性质及实验现象等去推测配合物的组成结构,从而形成“结构决定性质”的认知模型。

旧人教版教材()关于配合物理论这部分内容是插在第2章“分子结构与性质”的第2节“分子的立体构型”中介绍的,与本节前面讲的价层电子对互斥理论和杂化轨道理论关联性不强,配合物理论放在这里讲感觉有些牵强;旧人教版中配的CuSO4·5H2O晶体图中晶体颜色看不清楚,向硫酸铜溶液中加入氨水及制备硫氰化铁配离子这两个演示实验的图片中配合物的颜色也不太鲜明,教材中还给出了[Cu(H2O)4]2+和[Cu(NH3)4]2+的球棍模型,但是都存在错误,模型中代表不同原子的球颜色不同但大小一样,这是不科学的。

新人教版教材()在章节编排对此做了较大改动,将“配合物与超分子”单独列为一节内容,放在了第3章“晶体结构与性质”的第4节里介绍,说明现在对配位键及配合物的认识的重要性有所提高,要求学生对配合物的了解需要更深入一些,并且新教材在总体延续了旧教材的内容的基础上,修改了错误的[Cu(H2O)4]2+和[Cu(NH3)4]2+的球棍模型,重新配了演示实验的高清图片,增加了一组CuSO4、CuCl2、CuBr2、NaCl、K2SO4、KBr固体及其水溶液的图片,另外还增加了一个常见的简单配合物的制备和应用的演示实验:氯化银沉淀溶于氨水形成一氯二氨合银,让学生更能体会到配位键的形成可以改变一些物质的原有性质如溶解性、颜色等,配合物在医药学、生物、化学等领域将有广泛应用。

3.4《配合物与超分子》教学设计 2023-2024学年高二下学期化学人教版(2019)选择性必修2一、教学内容《配合物与超分子》是2023-2024学年高二下学期化学人教版(2019)选择性必修2的一章内容,主要介绍了配合物与超分子的基本概念、性质、应用等。

配合物是指由一个或多个金属离子与一个或多个配体通过配位键形成的离子型化合物,而超分子是指由两个或多个分子通过非共价键相互作用形成的分子聚集体。

这一章内容对于学生理解和掌握化学反应机理、物质结构等方面的知识具有重要意义。

教学内容包括以下几个方面:1. 配合物的基本概念和命名2. 配合物的性质和结构3. 配位化学反应及其机理4. 超分子的基本概念和性质5. 超分子的应用和制备二、核心素养目标本章《配合物与超分子》的教学旨在培养学生的学科核心素养,主要包括以下几个方面:1. 培养学生的化学学科素养,使学生能够理解和掌握配合物与超分子的基本概念、性质和应用,提高学生的化学知识水平。

2. 培养学生的问题解决能力,使学生能够运用所学的配合物与超分子的知识解决实际问题,提高学生的实践能力。

3. 培养学生科学思维能力,使学生能够运用科学的方法和思维方式来分析和理解配合物与超分子的性质和结构,提高学生的科学素养。

4. 培养学生团队合作能力,使学生能够在小组合作中共同探讨和解决问题,提高学生的团队协作能力。

5. 培养学生自主学习能力,使学生能够自主学习和探究配合物与超分子的知识,提高学生的自主学习能力。

三、学情分析在本章《配合物与超分子》的教学中,学情分析是非常重要的一个环节。

通过对学生的知识、能力和素质方面的了解,可以帮助教师更好地制定教学策略,提高教学效果。

1. 学生层次本节课的学生是高二年级的学生,他们已经具备了一定的化学基础知识,包括原子结构、化学键、离子反应等。

然而,由于不同学生的学习能力和接受程度不同,因此在理解和掌握配合物与超分子的概念和性质时可能存在差异。

普通高中化学教科书人教版选择性必修 2 第三章第四节配合物与超分子(第一课时)教案一、课题与学情分析(一)课题分析本节内容位于选择性必修2《物质结构与性质》第三章“晶体结构与性质”中的第四节,教材以实验的方式引出问题,从解释实验现象的变化出发,阐述了配位键和配位化合物等内容,而对超分子的介绍是通过典型例子阐述了超分子的重要特征。

在新课标中本节内容要求较低,但配位超分子化学是目前化学前沿热门研究方向,历史上有众多位研究配位化学的学者获得诺贝尔奖,在农业、能源、探索和阐明生命起源、演化等方面发挥出重大作用。

(二)学情分析1.知识基础:学生已经初步了解价键理论,但此课需要学生通过原子结构的电子云模型理解空轨道的存在,而且是配合物的中心离子(或原子)中已参与杂化的空轨道,这仍有一定的难度。

2.能力基础:学生已经具备一定的“结构决定性质”化学观念,并具备一定的实验探究能力、化学符号表征能力,但缺乏融合多学科的学科知识深入分析信息的能力。

3.心理基础:对化学与生活、化学与社会相关的知识具有较强的求知欲和探究兴趣,但还需组织小组进行合作学习,帮助学生建立学习的信心。

二、教学与评价目标(一)教学目标1.通过模型搭建、化学史实从微观角度理解配位键的形成条件和表示方法。

2.能够判断常见的配合物,通过实验探究配离子的组成初步形成预测和检验物质性质的认识模型。

3.通过学生实验活动,让学生从感性认识入门,感受物质结构的新领域,进一步增强知识迁移、问题解决的能力。

教学重点:配位键、配合物的概念,配合物的制备教学难点:配位化合物的成键特征(二)评价目标1.通过教师演示实验、学生分组实验,诊断并发展学生对配位化合物的认识进阶(物质水平、元素水平、微粒水平),并认识配位化合物的成键特点,实现思路的结构化水平(视角水平、内涵水平);2.通过学生分组书写交流较为熟识的配位化合物,诊断并发展学生对化学符号表征的认识水平(视角水平、内涵水平)。

《配合物与超分子》学历案(第一课时)一、学习主题本节课的学习主题是“配合物与超分子”。

配合物作为化学中的一种重要概念,与生命科学、材料科学等多个领域紧密相关,其特点及组成对理解物质结构及反应具有重要意义。

而超分子是更高层次的概念,其研究有助于人们认识生物大分子的组装及功能等,两者是本节需要学生重点理解和掌握的课题。

二、学习目标1. 了解配合物的概念、基本结构和特点,掌握其组成的基本要素(中心离子、配体等)。

2. 掌握超分子的基本概念和特性,了解超分子结构在自然界中的应用。

3. 培养学生的实验观察能力,通过实验现象分析配合物和超分子的性质。

4. 提升学生利用所学知识解决实际问题的能力,尤其是利用化学原理进行推断、预测的逻辑思维训练。

三、评价任务1. 通过小测验检验学生对配合物概念和组成的掌握情况。

2. 通过小组讨论的形式,评估学生对超分子概念及其在生活中的应用的认知。

3. 通过课堂提问和作业的完成情况,评估学生的实验观察和分析能力。

4. 通过课程论文或小课题的形式,考察学生利用所学知识解决实际问题的能力。

四、学习过程1. 导入新课:通过介绍配合物在生活中的常见应用实例(如化学彩灯等),激发学生的兴趣和好奇心。

2. 概念介绍:详细讲解配合物的定义、结构特点和分类。

结合实例(如铜氨络离子)帮助学生理解其结构组成。

3. 视频教学:播放有关超分子的视频资料,使学生对超分子有初步的感性认识。

4. 课堂讲解:介绍超分子的基本概念和特性,强调其在生命科学中的重要性。

5. 实验演示:通过实验演示配合物的形成过程和性质,让学生直观地了解配合物的特点。

6. 小组讨论:学生分组讨论超分子在生活中的应用实例,并分享讨论结果。

7. 课堂总结:总结本节课的重点内容,强调学生对配合物和超分子概念的掌握情况。

五、检测与作业1. 课后作业:完成关于配合物和超分子的练习题,并尝试查找相关的生活应用实例。

2. 小组作业:小组内合作完成一个关于配合物或超分子的小课题报告,包括选题依据、研究内容、结论等。

第三章第四节第一课时《配合物与超分子》学案【学习目标】1.通过课本上【实验 3-2】现象分析原因,再通过类比方法分析构建配位键的概念模型,能从微观角度理解配位键的形成条件和表示方法;2.通过讲解学习配合物的概念,能判断常见的配合物,会分析配合物的组成结构与性质。

3.能利用配合物的性质去推测配合物的组成结构,从而形成“结构决定性质”的认知模型。

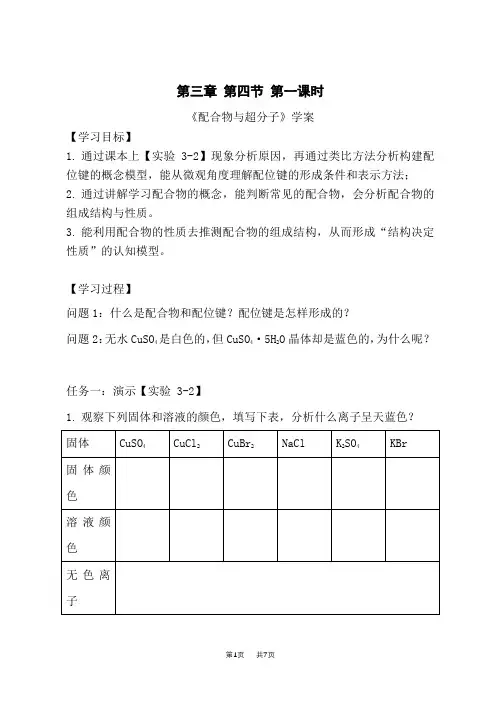

【学习过程】问题1:什么是配合物和配位键?配位键是怎样形成的?问题2:无水CuSO4是白色的,但CuSO4·5H2O晶体却是蓝色的,为什么呢?任务一:演示【实验 3-2】1.观察下列固体和溶液的颜色,填写下表,分析什么离子呈天蓝色?2.依据反应 NH3+H+ =NH4+ ,讨论NH3与H+是如何形成NH4+的?3.类比NH4+,推测Cu2+与H2O间是怎样形成[Cu(H2O)4]2+的呢?任务二:归纳总结配位键的概念、形成条件及表示方法一、配位键1.配位键的概念:2.配位键的形成条件:3.表示方法:4.配位键的本质及特点:任务三:学习配合物的概念、组成结构及性质二、配合物1.配合物的概念:2.配合物的组成结构:配合物[Cu(NH3)4]SO4的组成如图所示:练习:请根据给出的配合物完成下表3.配合物的性质:练习:向下列配合物的水溶液中加入AgNO3溶液,不能生成AgCl沉淀的是()A 、[Co(NH3) 4Cl2] Cl B、Co(NH3) 3Cl3C、[Co(NH3) 6] Cl3D、[Co(NH3) 5Cl] Cl2【学习效果】一、单项选择题I1.下列各种说法中错误的是( )A.形成配位键的条件是一方有空轨道,一方有孤电子对B.配位键是一种特殊的共价键C.配位化合物中的配体可以是分子也可以是阴离子D.共价键的形成条件是成键原子必须有未成对电子2.下列粒子中不存在配位键的是( )A.NH+4B.[Cu(H2O)4]2+C.CH3COOH D.[Ag(NH3)2]+3.若X、Y两种粒子之间可形成配位键,则下列说法正确的是( ) A.配位键不属于共价键,因共用电子对是成键原子一方提供的B.X、Y只能均是离子C.一定是X提供空轨道,Y提供孤电子对D.若X提供空轨道,则配位键表示为X—Y4.下列关于配位化合物的叙述不正确的是( )A.配位化合物中必定存在配位键B.配位化合物中只有配位键C.[Cu(H2O)4]2+中的Cu2+提供空轨道,H2O中的氧原子提供孤电子对,两者结合形成配位键D.配位化合物在半导体等尖端技术、医学科学、催化反应和材料化学等领域都有广泛的应用5.[Co(NH3)5Cl]Cl2是一种紫红色的晶体,下列说法中正确的是( ) A.配体是Cl-和NH3,配位数是8B.中心离子是Co2+,配离子是Cl-C.内界和外界中Cl-的数目比是1∶2D.加入足量AgNO3溶液,所有Cl-一定被完全沉淀6.0.01mol氯化铬(CrCl3·6H2O)在水溶液中用过量硝酸银溶液处理,产生0.02mol AgCl沉淀。

配合物和超分子 教学设计一.学习目标1. 能说出配合物的形成条件及结构组成2. 能说出几种常见的配合物的制取方法及反应原理3. 能举例说明配合物在生物、化学等领域的广泛应用4. 能举例说明超分子的结构特点对物质性质的影响二.流程主要线索教材100习题第2题向盛有硫酸铜溶液的试管里加入氨水,首先形成难溶物,继续添加氨水,难溶物溶解得到深蓝色的透明溶液。

下列对此现象的说法中,正确的是( )A. 反应后溶液中没有沉淀,所以反应前后 Cu 2+ 浓度不变B. 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配离子[Cu(NH 3)4]2+C. 在 [Cu(NH 3)4]2+ 中,Cu 2+ 给出孤对电子,NH3 提供空轨道D. 向反应后的溶液加入乙醇,溶液没有发生任何变化,因为[Cu(NH 3)4]2+不与乙醇发生反应。

天津2020高考12题.已知()226Co H O +⎡⎤⎣⎦呈粉红色,[]24CoCl -呈蓝色,[]24ZnCl -为无色。

现将CoCl 2溶于水,加入浓盐酸后,溶液由粉红色变为蓝色,存在以下平衡: ()[]222426Co H O 4Cl CoCl 6H O H +--⎡⎤++∆⎣⎦用该溶液做实验,溶液的颜色变化如下:以下结论和解释正确的是A .等物质的量的()226Co H O +⎡⎤⎣⎦和[]24CoCl -中σ键数之比为3:2 B .由实验①可推知①H <0C .实验①是由于c (H 2O)增大,导致平衡逆向移动D .由实验①可知配离子的稳定性:[][]2244ZnCl CoCl -->四.小结即板书设计五.作业1. 整理笔记,梳理本节课知识网络。

基础性2. 完成 P100 第 1、3、4、5 题。

应用性3. 阅读并完成教材 P101 “整理与提升”。

六.结语古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

——苏轼。

人教版选择性必修二教材第三章第四节配合物与超分子一、课标呈现了解人类探索物质结构的过程,认同“物质结构的探索是无止境的”观点,了解从原子、分子、超分子等不同尺度认识物质结构的意义。

二、教学内容分析1.内容分析本节课的教学内容选自人教版高中化学选择性必修2《物质结构与性质》第三章第四节——“配合物与超分子”。

本节课为单元教学的第三课时,教材介绍了超分子的定义、形成超分子的作用力,并举例说明了超分子的形成过程,帮助学生认识超分子这种特殊的分子聚集体。

本节课围绕分子之间通过弱相互作用力形成超分子,探究了超分子的两大核心问题:形成超分子的作用力和超分子的特征。

通过富勒烯粗产品中C60和C70的分离这个真实的情境,引导学生探究杯酚在C60和C70分离中的作用,进而认识分子对分子的识别现象;通过探究冠醚对酸性高锰酸钾溶液氧化甲苯的催化作用,引导学生认识分子对离子的识别现象。

学生通过在实验中找寻证据,探究了水的表面张力的存在和破坏,并分析归纳了分子自组装现象。

通过本节课的教学使学生对化学科学的认知水平由分子内化学上升到分子间化学,实现了从配合物到超分子单元教学的完美建构。

2.素养呈现结构决定性质,性质反映结构,本节课通过“宏微结合”,由宏观性质引导学生分析探究微观结构,建构超分子的认知模型。

依靠非共价键弱相互作用力,分子之间或分子与离子之间通过分子识别和分子自组装可形成超分子这种特殊的分子聚集体。

通过丰富的实验,引导学生由实验现象找寻证据并合理推理,培养了学生证据推理意识。

学生通过完成方案设计、实验探究和交流汇报等课堂活动,很好地提升了创新能力。

本节课较好地发展了学生“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认识”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”等化学学科核心素养。

三、学情分析学生在本节课之前,通过必修化学和选择性必修化学的学习,已经了解了化学键、分子间作用力等知识,知道化学键是存在于原子和原子或阴阳离子之间的强烈的作用力,而分子间作用力是存在于分子之间的弱相互作用力。

配合物与超分子

第1课时

◆教学目标

1. 知道配位键的特点,认识简单的配位化合物的成键特征,能举例说明某些配位化合物的典型性质、存在于应用。

2. 认识配位键与共价键、离子键的异同,能运用配位键解释某些沉淀溶解、颜色变化等实验现象。

◆教学重难点

1. 配位键、配合物的概念,配合物的合成。

2. 配合物的结构特点。

◆教学过程

一、新课导入

1. 怎样检验酒精是无水酒精还是混有水的酒精?

取少量样品,加入无水硫酸铜固体,若固体变蓝,则说明酒精中混有水。

2. 你还知道或者遇到过什么物质遇水后会发生颜色变化?

变色硅胶干燥剂,变色硅胶中含有CoCl2,在干燥时,为蓝色;吸水之后,变为粉红色。

那你是否想过,为什么有的物质在不同的条件下,如是否有水,会呈现出不同的颜色呢?

二、讲授新课

一、配合物

【实验探究】

下表中的少量固体溶于足量的水,观察实验现象并填写表格。

【提问】(1)通过对以上的实验现象的分析,你认为溶液呈天蓝色的原因是什么?

【讲解】由NaCl、K2SO4、KBr的水溶液呈无色,可得知Na+、K+、SO42-、Br-、Cl-这些离子为无色。

而CuSO4、CuCl2、CuBr2水溶液为天蓝色,说明一定天蓝色必然与Cu2+有关。

在固体中都含有Cu2+,但是颜色不同,溶解在水中后三种铜盐均电离产生Cu2+,Cu2+在水中会发生“溶剂化”的作用,形成[Cu(H2O)4]2+,四水合铜离子是天蓝色。

经过测定,[Cu(H2O)4]2+的结构如图所示,你能根据水合铜离子的结构图,分析一下铜离子和水分子之间是通过哪种类型的化学键形成的?

在[Cu(H2O)4]2+中,铜离子与水分子之间的化学键是由水分子提供孤对电子

给予铜离子,铜离子接受水分子的孤电子对形成的。

这类“电子对给予-接

受”键被称为配位键。

【提问】(2)铜离子为什么能接受孤电子对?其他离子可以么?它们具有怎样的特征?【讲解】铜离子有空的轨道,带有孤电子对的轨道可以与空的轨道重叠,产生相互作用,形成了配位键,整体上降低体系的能量。

只要是具有能量合适的空轨道的离子都可以接受孤电子对,如Fe3+,Ag+等都可以。

通常把金属离子或原子(称为中心离子或原子)与某些分子或离子(称为配体或配位体)以配位键结合形成的化合物称为配位化合物,简称配合物。

配合物是一类种类繁多且常见的物质,已知配合物的品种超过数百万种,是一个庞大的化合物家族。

【实验探究】

向盛有4 mL 0.1 mol/L CuSO4溶液的试管里滴加几滴1 mol/L 氨水,首先形成难溶物,继续添加氨水并振荡试管,观察实验现象;再向试管中加入极性较小的溶剂(如8 mL 95%乙醇),并用玻璃棒摩擦试管壁,观察实验现象。

【提问】(3)最初形成的难溶物是什么?为什么会形成?继续滴加氨水沉淀怎样变化?

加入乙醇后有怎样的现象?

【讲解】最初形成的难溶物是Cu(OH)2,一水合氨是弱碱,能够电离出OH-,OH-与Cu2+

结合生成Cu(OH)2沉淀。

继续滴加氨水,沉淀逐渐溶解,得到深蓝色透明溶液。

加入乙醇后,析出深蓝色的晶体。

结构测定的实验证明,无论在加入氨水后得到的深蓝色的透明溶液中,还是在析出的深蓝色晶体中,深蓝色都是由于存在[Cu(NH3)4]2+,它是Cu2+的另一种常见配离子,中心离子仍然是Cu2+,而配体是NH3,配位数为4。

在[Cu(NH3)4]2+里,NH3的N给出孤对电子,Cu2+接受孤电子对,以配位键形成了

[Cu(NH3)4]2+。

【提问】(4)从沉淀溶解平衡的角度解释Cu(OH)2沉淀溶解的过程。

【讲解】Cu(OH)2(s) ⇌Cu2+(aq) + 2OH-(aq),加入足量的NH3·H2O时,发生反应

Cu2+ + 4NH3·H2O ⇌[Cu(NH3)4]2+ + 4H2O,使Cu2+浓度下降,沉淀溶解平衡向右移动,沉

淀溶解。

【提问】(5)实验中加入极性较小的溶剂,并用玻璃棒摩擦试管壁,这两个操作各自的目的是什么?

【讲解】[Cu(NH3)4]SO4在水中(极性大)的溶解度大,加入极性小的溶剂后,混合溶剂的极性减小,配合物在其中的溶解度下降,使其达到饱和析出。

玻璃棒摩擦试管壁可以加快结晶速度,与加入晶种来加速结晶的原理一样。

【实验探究】

取洗净的[Cu(NH3)4]SO4·H2O晶体,溶解于水中,将溶液分为两份,一份加入NaOH溶液,一份加入BaCl2溶液,观察实验现象。

加入NaOH溶液的溶液,无蓝色沉淀生成;

加入加入BaCl2溶液,生成大量白色沉淀。

【提问】(6)通过实验现象推测溶液中存在的微粒的数量关系如何?由此你认为

[Cu(NH3)4]SO4在溶解后发生了怎样的电离?

【讲解】溶液中几乎没有游离的Cu2+,但有大量的SO42-。

[Cu(NH3)4]SO4溶解后发生了如下电离:

[Cu(NH3)4]SO4 = [Cu(NH3)4]2+ + SO42-

配合物一般是由内界和外界构成,内界由中心离子或原子、配位体构成。

发生电离时,内界和外界分开,内界一般只会少量的解离。

【实验探究】

向0.1 mol/L FeCl3溶液中滴加1滴0.1 mol/L的KSCN溶液,观察实验现象。

溶液由黄色变为血红色,这是Fe3+与SCN-形成了配合物Fe(SCN)3、Fe(SCN)2+等。

利用硫氰化铁配离子的特征颜色,可以鉴定溶液中存在Fe3+,Fe2+与SCN-不显红色。

又由于该配离子的颜色极似血液,常被用于电影特技和魔术表演。

【实验探究】

向0.1 mol/L NaCl溶液中滴加几滴0.1 mol/L的AgNO3溶液,产生难溶于水的白色的AgCl 沉淀,再滴入1 mol/L 氨水,振荡,观察实验现象。

通过实验我们看到,白色的AgCl沉淀消失,得到澄清的无色溶液,这是由于AgCl与NH3

发生了如下反应:

AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl

配位键的强度有大有小,有的配合物很稳定,有的很不稳定。

许多过渡金属元素的离子对多种配体具有很强的结合力,因而,过渡金属配合物远比主族金属配合物多。

配合物广泛存在于自然界中,跟人类的生活关系密切。

如动物体内运输氧气的血红素(左图),植物进行光合作用的的叶绿素(右图)。

三、课堂小结

1. 配体提供孤电子对,中心离子或原子接受孤电子对,通过电子对的给予、接受形成配位键。

2. 配体与中心离子或原子以配位键形成的化合物称为配位化合物。

3. 过渡金属离子和主族金属离子都可以作中心离子,Fe3+、Ag+、Cu2+是常见的中心离子,H2O、NH3、SCN-是常见的配体。

4. 配合物由内界和外界组成,电离时一般内界和外界分开,内界只会少量的解离。

内界由中心原子核配体组成,配位孤电子对的数量称为配位数。

四、课堂练习

1. 现有Ti3+的配合物[TiCl(H2O)5]Cl2·H2O,其中配离子中含有的化学键类型分别是()

A. 离子键、配位键

B. 非极性共价键、配位键

C. 极性共价键、非极性共价键

D. 极性共价键、配位键

答案D

解析[TiCl(H2O)5]Cl2·H2O中配离子是中括号[]之中的部分,即[TiCl(H2O)5]2+,中心离子与氯离子水分子之间是配位键,水分子之中是极性共价键。

2. 能区别[Co(NH3)4Cl2]Cl和[Co(NH3)4Cl2]NO3两种溶液的试剂是()

A. AgNO3溶液

B. NaOH溶液

C. CCl4

D. 浓氨水

答案A

解析[Co(NH3)4Cl2]Cl和[Co(NH3)4Cl2]NO3在溶液中电离方程式分别为[Co(NH3)4Cl2]Cl = [Co(NH3)4Cl2]+ + Cl-、[Co(NH3)4Cl2]NO3= [Co(NH3)4Cl2]+ + NO3-,前者溶液中存在大量游离的氯离子,加入AgNO3能形成难溶沉淀AgCl,而后者无沉淀。