小学语文五年级下册《草原》作者老舍简介

- 格式:doc

- 大小:11.00 KB

- 文档页数:1

1 草原本文的“草原”指的是内蒙古大草原。

这篇散文,字里行间浸润着浓郁的草 原风情:那一碧千里的草原风光,那马上迎客、把酒联欢、依依话别的动人情景, 那纯朴、热情好客的蒙古族同胞,都令人难以忘怀。

语境和生活实际理解 “一碧千里、襟飘带舞、翠色欲流 ”等 14 个词语体会蒙汉两族人民之间的深情厚谊,激发了解西部的兴趣难点)老舍〓老舍( 1899- 1966)原名 舒庆春,字舍予,笔名老舍,满族人,生于 北京,中国现代小说家、著名作家,杰出的语言大师,新中国第一位获得“人民艺 术家”称号的作家。

老舍的文学语言通俗简易,朴实无华,幽默诙谐,具有较强的 北京韵味。

代表作品: 《茶馆》《骆驼祥子》《四世同堂》《龙须沟》《济南的冬天》t ǎn部首毛结构 半包围 笔画12词性名 词英语毯子blanket认读“渲、勒”等4 个生字,识记、会写 毯、吟”等 14个字。

结合重点)“炎” 的最后一 捺变点毯“毛”的竖弯钩 要舒展。

笔顺字 义毯子,厚实的棉、毛 织品。

毯组词 绿毯 毛毯 地毯 毯子 成 语 无同音 坦 坦克 忐 忐忑造 句 他的家里铺有地毯。

毯形近毽 毽子巧 记笔下火又生。

字体 演变小篆隶书 行书草书品 读形声。

从毛 ,炎声。

本义 : 厚实有毛绒的成片织品。

文化之旅 地毯 ;是以棉、麻、毛、丝、草纱线等天然纤维或化学合成纤维类原料,经手工或机 械工艺进行编结、 栽绒或纺织而成的地面铺敷物。

它是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美 术品类之一。

能减少噪声、隔热和装饰效果改善脚感、防止滑倒、防止空气污染。

文化之旅 渲染: 中国画技法的一种。

以水墨或淡彩涂染画面,以烘染物像,增强艺术效果。

明 杨慎 《艺林伐山 ·浮渲梳头》:“画家以墨饰美人鬓发谓之渲染。

”xuàn部首 氵 结构 左右 笔画 12词性渲染 applycolors to a drawing左窄右 宽渲“宣”的最后 一横要长。

老舍《草原》课文解读草原老舍的课文解读可以围绕老舍的生平、创作背景、作品主题、艺术手法等方面展开。

以下是一些解读的思路:一、生平背景老舍(1899-1966)是中国现代文学的代表作家,出生于北京一个贫困的旗人家庭。

他的父亲是一名士兵,母亲是家庭主妇,家庭经济条件较为困难。

老舍从小就接触到了底层社会的种种苦难和不幸,这些经历对他的创作产生了深远的影响。

二、创作背景《草原》是老舍的代表作之一,写于1928年。

当时,中国正处于内忧外患的时期,民族危机空前严重。

老舍以他独特的艺术手法,通过描写草原上的生活,表达了他对祖国和人民的热爱和对未来的希望。

三、作品主题《草原》主要描写了草原上的生活和人物形象。

作品中的人物形象鲜明,个性各异。

通过对人物形象的刻画和对草原生活的描写,老舍展现了他对生活的独特见解和对人生的深刻思考。

四、艺术手法老舍在《草原》中运用了他独特的艺术手法,将写实与抒情相结合,以细腻的笔触描绘了草原的风光和人物形象。

他的语言朴素自然,流畅优美,具有强烈的艺术感染力。

同时,他还通过运用对比、夸张等手法,生动地表现了人物的情感和内心世界。

五、思想意义《草原》不仅是一篇优美的文学作品,更是一部具有深刻思想内涵的作品。

老舍通过描写草原上的生活和人物形象,表达了他对祖国和人民的热爱和对未来的希望。

他呼吁人们要团结一心,共同奋斗,为祖国的繁荣富强而努力奋斗。

这种思想至今仍然具有很强的启示意义和现实意义。

六、结论《草原》是老舍的代表作之一,具有很高的文学价值和思想意义。

通过对作品的分析和理解,我们可以深刻感受到老舍对生活的独特见解和对人生的深刻思考。

同时,我们也可以从中汲取力量和启示,为实现祖国的繁荣富强而努力奋斗。

一、全文介绍:《草原》是现代作家、诗人老舍创作的一篇散文课文,摘选自老舍写的《内蒙风光》。

文章按照事情发展的顺序,依次描写草原的美丽风光,蒙古族人民热情迎客的场面,主客饮酒联欢的场面。

通过这些画面,表现了草原的风光美,人情美和民俗美,对草原的热爱之情和对蒙汉两族的深情厚谊,不忍马上分别,在夕阳下,在无边无际的大草原上互相倾诉离别之情。

(作者在最后引用“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”抒发了对草原的热爱之情和对蒙汉两族的深情厚谊。

)二、作者简介:老舍(1899—1966)现代著名作家bai。

原名舒庆春,字舍予,满族人。

生于北京一个城市贫民家庭。

代表作有《骆驼祥子》、《四世同堂》、剧本《茶馆》。

由于他的勤奋创作,解放后写了二十多个剧本,被誉为文艺队伍中的劳动模范,人民艺术家。

1966年去世,终年67岁。

三、相关名词解释:蒙古包:一般为圆形,大多用条木做成网壁与伞形顶,上盖毛毡,用绳索勒住,顶中央有圆形天窗,容易拆装,是蒙古族同胞居住的地方。

奶茶:掺和着牛奶或羊奶的茶,是蒙古族同胞敬客最重要的饮料。

奶豆腐:是用牛奶制成的凝固食物,盛在盘子里做点心,并不是豆腐。

手抓羊肉:蒙古族同胞习惯把羊肉切成大块,煮熟了吃。

吃的时候用刀割,用手抓,叫“手抓羊肉”。

鄂温克:我国的少数民族之一,分布在内蒙古自治区呼伦贝尔盟和黑龙江讷河县等地。

陈巴尔虎旗:在内蒙古呼伦贝尔盟西部,海拉尔河下游,滨州铁路经过南境。

这里水草丰美,畜牧业发达;农产品有小麦、油菜籽、甜菜等。

蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳的意思为:蒙古人和汉族人友谊深,不忍马上分别,在夕阳下,在无边无际的大草原上互相倾诉离别之情。

四、内蒙古介绍(由六大草原组成)内蒙古草原:位于我国北部并与俄罗斯和蒙古相邻,内蒙草原,鲜碧如画,一望无际,是蒙古族世代居住的地方。

内蒙古草原相当辽阔,总面积约占全国国土的1/10。

它由六大草原组成,自东向西顺次是:世界上著名的呼伦贝尔草原、科尔沁草原、植被保护最好的锡林郭勒草原、宽广的乌兰察布草原以及鄂尔多斯半荒漠草原和阿拉善的荒漠草原。

草原的作者简介

《草原》表达了对草原的喜爱之情和蒙汉两族的深情厚谊。

它的作者是谁呢?以下是小编带来的资料,希望对你有帮助。

《草原》的作者为老舍。

老舍(1899年2月3日—1966年8月24日),原名舒庆春,另有笔名絜青、鸿来、非我等,字舍予。

因为老舍生于阴历立春,父母为他取名“庆春”,大概含有庆贺春来、前景美好之意。

上学后,自己更名为舒舍予,含有“舍弃自我”,亦即“忘我”的意思。

信仰基督教,北京满族正红旗人。

中国现代小说家、著名作家,杰出的语言大师、人民艺术家,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。

代表作有《骆驼祥子》、《四世同堂》、剧本《茶馆》。

老舍的一生,总是忘我地工作,他是文艺界当之无愧的“劳动模范”。

1966年,由于受到文化大革命运动中恶毒的攻击和迫害,老舍被逼无奈之下含冤自沉于北京太平湖。

老舍写的草原的相关资料草原是中国独特的自然景观之一,以其广袤辽阔、青翠如茵的草地而闻名于世。

老舍先生以其深厚的文学造诣,创作了一部以草原为背景的作品——《草原》。

本文将从多个方面介绍《草原》的相关资料,以期让读者更好地了解这部作品。

一、作品概述《草原》是老舍先生于1942年创作的一部长篇小说,以内蒙古草原为背景,描绘了草原上的牧民生活和他们与自然的紧密联系。

小说以牧民家庭为主线,展现了他们在草原上的艰辛生活、婚姻家庭的纠葛以及他们对草原的深深眷恋。

二、主要人物1. 阿来:本名孟阿来,是小说的男主角,是一个纯朴而勇敢的牧民。

他在草原上放牧,与草原形成了一种特殊的情感纽带。

2. 阿玛:是阿来的妻子,她是一个聪明、善良的女性。

在草原的艰苦环境下,她承担起了照顾家庭和孩子的责任。

3. 箭章嘎:是阿来的好友,也是他的情感寄托。

箭章嘎在小说中扮演着重要的角色,他和阿来一起经历了许多困难和挑战。

4. 阿奇:是阿来和阿玛的儿子,他是一个聪明而活泼的孩子。

小说中,阿奇是牧民家庭的希望和未来。

三、草原的描写作者通过精彩的文字描写,将读者带入了草原的世界。

草原上的风景如诗如画,给人一种宁静和安宁的感觉。

在小说中,作者描绘了广袤无垠的草原、蓝天白云、奔跑的羊群,让读者仿佛置身其中,感受到草原的壮美和生机。

四、草原牧民的生活《草原》中展现了牧民的生活方式和他们与自然的紧密联系。

牧民们依靠放牧为生,他们每天早出晚归,驱赶着羊群在草原上寻找食物。

他们过着简单而艰苦的生活,但他们对草原充满了热爱和感激之情。

五、婚姻家庭的纠葛《草原》中描写了阿来和阿玛的婚姻生活以及与其他人的情感纠葛。

阿来和阿玛是青梅竹马的恋人,他们在草原上相依为命。

然而,由于生活的艰辛和外界的干扰,他们的婚姻遇到了许多困难和挑战。

小说中还描写了箭章嘎与阿玛之间的情感纠葛,使故事更加复杂和引人入胜。

六、对草原的眷恋《草原》中的人物对草原有着深深的眷恋。

他们对草原的热爱和依赖超越了一般的感情,成为他们生活的一部分。

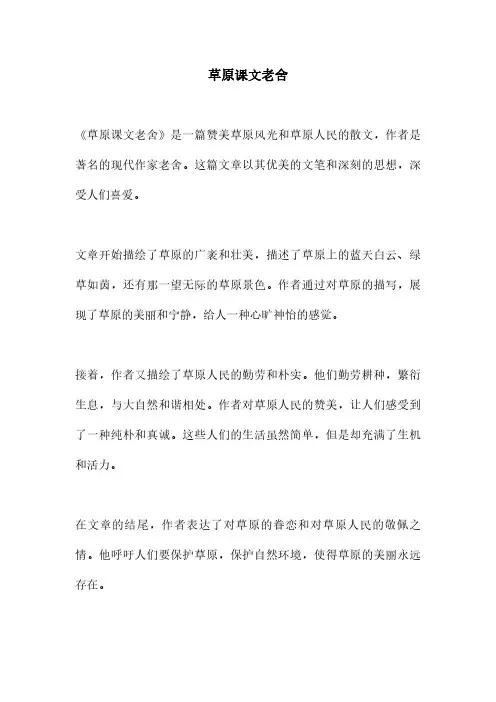

老舍介绍

老舍(1899年~1966年),现代著名小说家、戏剧家。

原名舒庆予,字舍予,满族人。

老舍出生于北京一个城市贫民家庭。

1918年毕业于北京师范学校,当过中小学教员。

“五四”新文化运动中,他开始用白话创作。

1924年赴英讲学,并进行文学创作。

1930年回国,先后任济南齐鲁大学、青岛山东大学教授。

1937年,代表作、著名的长篇小说《骆驼祥子》问世。

1946年赴美国讲学并进行创作,近百万字的长篇小说《四世同堂》问世。

1949年年底回到祖国,先后写了《龙须沟》、《西望长安》、《茶馆》、京剧《十五贯》等23个剧本。

1951年北京市人民政府授予他“人民艺术家”的光荣称号。

《草原》这篇课文摘自老舍写的访问记《内蒙风光》。

1。

1.草原1《草原》的作者是老舍,原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

代表作有:《骆驼祥子》《茶馆》等。

我们曾经学过他写的《猫》《母鸡》。

2本文是作者第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,赞美了草原的美丽风光和民族之间的团结。

3文章按事情发展顺序,描绘了:草原风光图、喜迎远客图、主客联欢图,通过这些画面,表现了草原的风光美、人情美和民俗美。

4草原的景:辽阔、碧绿;草原的人:热情,好客5理解句子:1〉“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!”这句话的意思是:蒙古族和汉族人民之间的情谊很深,怎么舍得马上就分别!大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。

这句话是全文的中心句。

2〉在天底下,一碧千里,而并不茫茫。

这句话是第一自然段的中心句,写出了草原辽阔、碧绿的特点。

3〉在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

“回味”:细细地回忆,品味。

这里是骏马和大牛的天然牧场。

在作家的眼中,草原的风光如诗如画,有着无限乐趣,因此连静立的牛马,都似乎被陶醉了,像人一样在享受和回味。

这种拟人的写法构成了情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

《白杨》1本文运用借物喻人的写作手法,热情歌颂了边疆建设者服从祖国需要,扎根边疆、建设边疆、献身边疆的精神。

2 理解句子:1〉白杨树从来就这么直。

哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。

不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。

这句话借物喻人,描述了白杨树的特点:a直,b生命力强,c坚强,不动摇,歌颂了边疆建设者服从祖国需要,扎根边疆、建设边疆、献身边疆的精神。

2〉爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。

表白:解释说明。

这是一个设问句。

爸爸以白杨自勉,托物言志,勉励自己要像白杨一样扎根边疆,建设边疆。

3〉突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。

《草原》1《草原》的作者是老舍,原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

代表作有:《骆驼祥子》《茶馆》等。

我们曾经学过他写的《猫》《母鸡》。

2本文是作者第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,赞美了草原的美丽风光和民族之间的团结。

3文章按事情发展顺序,描绘了:草原风光图、喜迎远客图、主客联欢图,通过这些画面,表现了草原的风光美、人情美和民俗美。

4草原的景:辽阔、碧绿;草原的人:热情,好客5理解句子:▲1)“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!” 涯,边际。

天涯,天边,大地与天空相接的地方。

这句话的意思是:蒙古族和汉族人民之间的情谊很深,怎么舍得马上就分别!大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。

这句话是全文的中心句。

也是作家情感的集中体现,同时给读者以回味的余地。

2)在天底下,一碧千里,而并不茫茫。

这句话是第一自然段的中心句,写出了草原辽阔、碧绿的特点。

▲3)在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

“回味”:细细地回忆,品味。

这里是骏马和大牛的天然牧场。

在作家的眼中,草原的风光如诗如画,有着无限乐趣,因此连静立的牛马,都似乎被陶醉了,像人一样在享受和回味。

这种拟人的写法构成了情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

4)那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

“渲染”“勾勒”均是绘画用语,“渲染”是指用水墨或淡的水彩涂抹画面,以取得不同寻常的艺术效果;“勾勒”是指用线条勾画出轮廓。

“翠色欲流”是指青草鲜嫩,颜色青翠,似在流动,富有生机。

这句话中,作者用上了比喻的手法,把小丘的线条比作一幅中国画,突出了草原的辽阔碧绿,小丘线条的柔美。

▲5)忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。

这句话是写蒙古族老乡身着节日盛装,策马疾驰,远迎来客。

草原课文老舍

《草原课文老舍》是一篇赞美草原风光和草原人民的散文,作者是著名的现代作家老舍。

这篇文章以其优美的文笔和深刻的思想,深受人们喜爱。

文章开始描绘了草原的广袤和壮美,描述了草原上的蓝天白云、绿草如茵,还有那一望无际的草原景色。

作者通过对草原的描写,展现了草原的美丽和宁静,给人一种心旷神怡的感觉。

接着,作者又描绘了草原人民的勤劳和朴实。

他们勤劳耕种,繁衍生息,与大自然和谐相处。

作者对草原人民的赞美,让人们感受到了一种纯朴和真诚。

这些人们的生活虽然简单,但是却充满了生机和活力。

在文章的结尾,作者表达了对草原的眷恋和对草原人民的敬佩之情。

他呼吁人们要保护草原,保护自然环境,使得草原的美丽永远存在。

《草原课文老舍》这篇文章在描写草原风光的同时,也反映了作者对大自然的热爱和对人民的关怀。

这篇文章语言流畅,意境深远,深受读者的喜爱。

它不仅展现了草原的美丽,还反映了作者对生活的热爱和对人民的尊重。

这些都是我们所应该学习和借鉴的品质。

总之,草原是我们的宝贵资源,也是我们的家园。

我们应该像老舍先生一样,珍惜草原,保护草原,让草原的美丽永远存在。

同时,我们也应该像老舍先生一样,热爱生活,关爱人民,让这个世界充满温暖和美好。

五年级下册语文书84页笔记

1.《草原》的作者是老舍,原名舒庆春,字舍予,满族人,被称为人民艺术家。

代表作有:《骆驼祥子》《茶馆》等。

我们曾经学过他写的《猫》《母鸡》。

2.本文是作者第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,赞美了草原的美丽风光和民族之间的团结。

3.文章按事情发展顺序,描绘了:草原风光图、喜迎远客图、主客联欢图,通过这些画面,表现了草原的风光美、人情美和民俗美。

4.草原的景:辽阔、碧绿;草原的人:热情,好客

5.理解句子:

1〉“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!”

这句话的意思是:蒙古族和汉族人民之间的情谊很深,怎么舍得马上就分别!大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。

这句话是全文的中心句。

2〉在天底下,一碧干里,而并不茫茫。

3〉在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

"回味”:细细地回忆,品味。

这里是骏马和大牛的天然牧场。

在作

家的眼中,草原的风光如诗如画,有着无限乐趣,因此连静立的牛马,都似乎被陶醉了,像人一样在享受和回味。

这种拟人的写法构成了情景交的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

第一单元1 草原你知道吗?老舍:现代著名作家。

原名舒庆春,字舍予,满族人。

生于北京,1918年师范毕业后,曾任北京十七小学校长,天津南开中学语文教员。

1924年赴英,任伦敦大学东方学院中文讲师,并进行文学创作。

1937年,其代表作《骆驼祥子》问世,并产生较大的国际影响。

1946年赴美讲学,1949年回国后,任政务院文教委员会委员、全国人大代表、文联副主席、全国作协副主席、北京市人民委员会委员、市文联主席等职。

由于他的勤奋创作,解放后写了二十多个剧本,被誉为文艺队伍中的劳动模范,人民艺术家。

教材展示·感悟课文课文简析《草原》是现代小说家、戏剧家、人民文学家老舍先生写的。

他用简练、生动的文笔描写了第一次访问内蒙古草原看到的美丽景色以及受到蒙古族人民热情款待的情景,赞颂了民族团结友爱。

课文梳理感悟课文在天底下,一碧千里,而并不茫茫。

①那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

②蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!③点拨:①“碧”是形容青草很绿。

“千里”指草原的范围辽阔无边。

总起来是说整个草原是碧绿碧绿的,望不到边。

这句话写出了草原辽阔、碧绿的特点。

放眼望去,目之所及,哪里都是绿的,但不因空旷而显得苍茫。

这句话也是这一段的中心句。

点拨:②这句话充分表现了作者对草原上那绿色小丘的印象和感受。

作者巧妙地运用中国画作比喻,将小丘那线条的“柔美”充分地表现了出来。

“流入云际”指草原和小丘的绿色似乎能流动一样,延伸到天边的云际。

点拨:③这句话的意思是:蒙古族和汉族人民之间的情谊很深,怎么舍得马上就分别!大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。

涯,边际。

天涯,天边,大地与天空相接的地方。

这句话既是全文的中心句,也是作者情感的集中体现,同时给读者以回味的余地。

从迎客、联欢到话别,处处洋溢着“蒙汉情深”,千里草原,芳草萋萋,举目皆是诗情画意,所以才让人流连不已,难分难舍。

草原的主要内容老舍作品《草原》主要内容为:作者第一次访问内蒙古大草原时看到的美丽景色及受到蒙古族同胞的热情欢迎的情景。

表现了大草原的美丽景色和蒙古族人民对汉族人民的深厚情谊,表达了作者对祖国边疆的热爱以及对民族友谊的歌颂。

《草原》是作家老舍创作于1961年一篇散文。

老舍(1899—1966),原名舒庆春,字舍予。

北京满族正红旗人。

中国现代小说家、著名作家,杰出的语言大师、人民艺术家,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。

代表作有《骆驼祥子》、《四世同堂》、剧本《茶馆》。

记叙了作者老舍先生第一次访问内蒙古草原看到的美丽景色以及受到蒙古族同胞热情欢迎的情景。

第一段(第一小节):大草原十分美丽,作者对此赞叹不已。

第二段(二~四小节):热情好客的主人接待了作者一行人。

第三段(第五小节):快要离开了,大家十分不舍。

作者复第一次访问内蒙古大草制原时看到的美丽景色及受到蒙古族同胞的热情欢迎的情景。

表现了大草原的美丽景色和蒙古族人民对汉族人民的深厚情谊,表达了作者对祖国边疆的热爱以及对民族友情。

月光下的风景天已经特别黑了,万家灯火都已经熄灭,所有人都进入了甜甜的梦乡中,只有一间小小的木屋中有淡淡的火光。

里面住着铁蛋和他的爷爷。

铁蛋还有一位表哥,因为家庭困难的原因,铁蛋的表哥只好外出打工,留下铁蛋和他的爷爷,铁蛋家特别贫穷,所以只能住在靠在林子边最偏远的地方。

屋里传出一阵咳声,铁蛋的爷爷生了重病,铁蛋正睡的很香,他被咳嗽声惊醒了,他立刻跑到爷爷的房间,爷爷脸色发白的躺在床上,满头大汗,在床上虚弱地喘着粗气,铁蛋立马跑到卫生间打了一盆水,然后拿着毛巾给爷爷擦汗,他想明天早上就带着爷爷去市里的医院为爷爷看病。

第二天早上,铁蛋带着爷爷来到了市里的医院,医生检查了爷爷的身体后跟铁蛋说:“你的爷爷现在病的很重,你带他去市里最好的医院吧,我们这里看不了这种病”。

铁蛋带着爷爷回到了村庄里,他看了看他这几天攒的钱才不到100元钱,于是他决定去捡瓶子,卖垃圾,挣钱为爷爷治病。

老舍课文草原

【原创版】

目录

1.老舍的《草原》概述

2.草原的自然风光描述

3.草原上的生活和文化

4.作者对草原的感悟和思考

正文

老舍的《草原》是一篇描绘中国北方草原生活的散文,通过对草原的自然风光、生活和文化的描述,展现了草原的独特魅力,同时表达了作者对草原的深厚感情和敬意。

文章一开始,作者生动地描绘了草原的自然风光。

他写道:“草原是辽阔的,一眼望不到边。

天是蓝的,云是白的,草是绿的,花是红的。

”这种简洁而富有感染力的描绘,使读者仿佛置身于那广袤的草原之中,感受到它的美丽和壮阔。

接着,作者描述了草原上的生活和文化。

他描绘了草原上的牧民们如何生活,如何放牧,如何驯马,如何挤奶,以及他们的饮食、服饰、住房等。

这些细致入微的描绘,不仅使读者了解了草原上的生活,也展示了草原文化的独特性和丰富性。

在文章的最后,作者表达了对草原的感悟和思考。

他认为,草原是自然的恩赐,是人类的摇篮,我们应该珍惜它,保护它。

他写道:“我们应该学会感激自然,感激草原。

我们应该像爱母亲一样爱草原,像爱家乡一样爱草原。

”这种对自然的尊重和热爱,对草原的深厚感情和敬意,深深地打动了读者。

第1页共1页。

《草原》作者老舍简介

老舍(1899年~1966年),现代著名小说家、戏剧家。

原名舒庆予,字舍予,满族人。

老舍出生于北京一个城市贫民家庭。

1918年毕业于北京师范学校,当过中小学教员。

“五四”新文化运动中,他开始用白话创作。

1924年赴英讲学,并进行文学创作。

1930年回国,先后任济南齐鲁大学、青岛山东大学教授。

1937年,代表作、著名的长篇小说《骆驼祥子》问世。

1946年赴美国讲学并进行创作,近百万字的长篇小说《四世同堂》问世。

1949年年底回到祖国,先后写了《龙须沟》、《西望长安》、《茶馆》、京剧《十五贯》等23个剧本。

1951年北京市人民政府授予他“人民艺术家”的光荣称号。

《草原》这篇课文摘自老舍写的访问记《内蒙风光》。

鄂温克鄂温克族,我国少数民族之一,两万多人口,牧区用蒙文,农区用汉文。

蒙古族我国少数民族之一,三百多万人口,分布在内蒙古、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、新疆、甘肃、青海、河北、河南等地。

有本民族语言文字。

多从事农牧业。