汶川地震诱发的山地灾害及减灾措施

- 格式:pdf

- 大小:392.80 KB

- 文档页数:3

汶川地震调查报告引言2008年5月12日,四川汶川县发生了一场破坏性极大的地震,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

本文将对汶川地震进行调查研究,分析地震的原因、影响和应对措施。

1. 地震背景汶川地震是一次里氏7.9级的大地震,震中位于四川汶川县附近。

地震发生在当地时间14:28,造成了近7.9万人死亡,数百万人受伤,成千上万的房屋被毁。

2. 地震原因地震是地球板块运动引起的,而地球板块的运动是由地壳运动引起的。

汶川地震是由印度板块和欧亚板块相互碰撞引起的。

这种板块运动造成了大量的应力积累,最终导致了地震的发生。

3. 地震影响汶川地震对当地造成了巨大的影响,主要表现在以下几个方面: - 人员伤亡:近8万人丧生,成千上万人受伤。

- 经济损失:数以十亿计的财产损失,包括房屋、基础设施和农田等。

- 生态环境破坏:大面积山体滑坡和地质灾害导致了生态环境的严重破坏。

4. 应对措施汶川地震发生后,中国政府采取了一系列应对措施来减轻灾害带来的影响,并为灾区的重建提供支持。

主要的应对措施包括: - 救援行动:迅速组织救援队伍,派遣医疗人员和救援物资到灾区,尽力挽救生命。

- 紧急救助:提供紧急救助金和物资,满足灾民的基本需求。

- 重建工作:投入大量资源和资金,重建被毁的房屋、基础设施和公共服务设施。

- 防灾减灾:加强地震预警系统的建设,提高社会公众的地震安全意识。

5. 教训与启示汶川地震是一次巨大的灾难,给人们带来了深刻的教训和启示: - 加强地震科学研究,提高对地震的预测和预警能力。

- 加大对地震灾害的防灾减灾力度,提高公众的地震安全意识和应对能力。

- 加强重建工作,使灾区尽快恢复正常生活和经济发展。

结论汶川地震是一次具有重大影响的地震事件,给当地人民带来了巨大的灾难。

然而,通过政府的应对措施和社会的支持,灾区正在逐渐重建和恢复。

我们应该从这次地震中吸取教训,不断加强地震科学研究和防灾减灾工作,以保护人民的生命和财产安全。

汶川地震调查报告汶川地震调查报告引言汶川地震是中国历史上最为严重的地震之一,发生在2008年5月12日,给四川汶川县及周边地区带来了巨大的破坏和人员伤亡。

此次地震调查报告旨在对汶川地震的发生原因和影响进行详细分析,总结经验教训,提供科学依据和参考,以在未来应对类似灾难时能更有效地保护人民生命和财产。

一、地震背景汶川地震位于四川盆地北缘,大青山断裂带为主要震源区。

地震矩约为3.8×10^29恒须,属于特大型地震。

地震主震和余震造成了广泛的地表破坏,山体滑坡和泥石流也对周边地区造成了严重影响。

二、地震原因1.构造背景:汶川地震位于川滇地块受欧亚板块和印度板块碰撞的区域,沿断裂带发生活动。

2.应力累积与释放:川滇地区地壳活动频繁,地下应力无法得到有效释放,导致了巨大能量的积累。

3.构造断层:大青山断裂带是汶川地震的主要震源,多年的断层活动造成了变形和异常。

三、地震影响1.人员伤亡:汶川地震造成约8.7万人死亡、3.8万人失踪、37.6万人受伤,给当地民众的生命安全带来了巨大威胁。

2.灾区破坏:大量房屋倒塌、基础设施损毁,给灾区人民的生活和生产造成了极大困难。

3.社会影响:由于地震造成的交通中断、电力瘫痪、通信中断等,导致的人员救助和物资运输困难,造成了一系列连锁反应,引起了社会动荡。

四、抗震减灾经验1.社会行为:及时组织人员疏散和撤离,加强地震救援体系建设,提高社会抗震减灾能力。

2.建筑设计:加强抗震建筑设计规范,优化抗震结构,提高建筑的抗震能力。

3.应急预案:完善地震应急预案,加强信息发布和应急救援机制,提高抗震避险意识。

4.科技支持:加强地震监测和预警系统建设,提高地震预警的准确性和时效性。

5.教育宣传:加强地震科普教育,提高公众防震减灾意识,推广灾害公共知识。

五、结论汶川地震的发生是多种因素相互作用的结果,地震预测和探测技术仍然面临巨大挑战。

然而,通过总结教训,加强科学研究和技术支持,提高社会抗震减灾能力,我们可以更有效地应对未来可能发生的地震灾害,最大限度地保护人民的生命和财产安全。

文章编号:1006—4362(2008)04—0001一05 汶川地震次生灾害的成因、成灾与治理苗会强,刘会平,范九生,郑芷青(广州大学地理科学学院,广州大学自然灾害与防治工程研究所,广州510006)摘要:四川5.12汶川地震震级高,强度大,造成人民生命财产的损失巨大。

地震次生灾害特别严重,频繁发生,以坡面地质灾害如崩塌、滑坡、泥石流和地面地质灾害如地裂缝、地面塌陷、道路滑塌以及堰塞湖和社会灾祸最为常见。

这些次生灾害以活动断裂为地质构造基础;地表大量松散固体物质为物质来源;强烈频繁的余震、坡面流水和沟谷洪流为动力条件,暴雨、洪水、持续的高温为诱发和触发因素。

暴雨、洪水、高温是次生灾害主要的致灾因子,由此形成了三个系列的灾害链,造成人员伤亡和生态环境恶化,影响更加深远。

对汶川地震次生灾毒的防治要加强监测与动态分析,及时排除堰塞湖险情,严防传染病的蔓延。

当前防治应以工程措施为主,植树种草,进行生态修复是进行远期治理的根本措施。

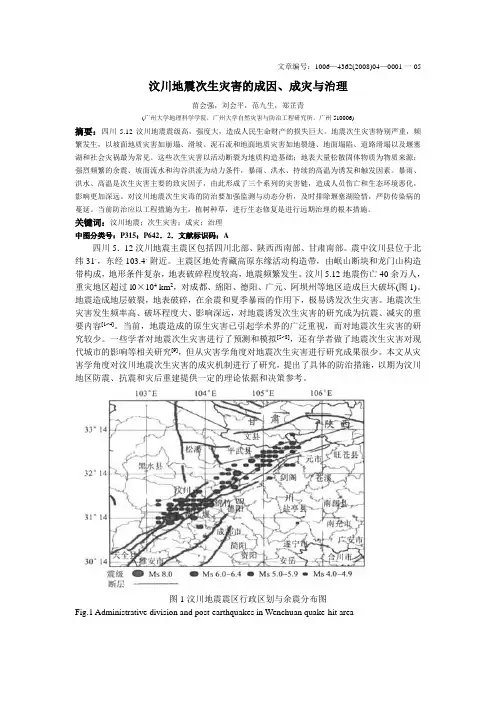

关键词:汶川地震;次生灾害;成灾;治理中图分类号:P315:P642.2.文献标识码:A四川5.12汶川地震主震区包括四川北部、陕西西南部、甘肃南部。

震中汶川县位于北纬31。

,东经103.4。

附近。

主震区地处青藏高原东缘活动构造带,由岷山断块和龙门山构造带构成,地形条件复杂,地表破碎程度较高,地震频繁发生。

汶川5.12地震伤亡40余万人,重灾地区超过l0×104 km2,对成都、绵阳、德阳、广元、阿坝州等地区造成巨大破坏(图1)。

地震造成地层破裂,地表破碎,在余震和夏季暴雨的作用下,极易诱发次生灾害。

地震次生灾害发生频率高、破坏程度大、影响深远,对地震诱发次生灾害的研究成为抗震、减灾的重要内容[1~4]。

当前,地震造成的原生灾害已引起学术界的广泛重视,而对地震次生灾害的研究较少。

一些学者对地震次生灾害进行了预测和模拟[5~8],还有学者做了地震次生灾害对现代城市的影响等相关研究[9],但从灾害学角度对地震次生灾害进行研究成果很少。

大地震汶川国家措施1. 引言2008年5月12日,中国四川省汶川县遭受了一场震惊世界的大地震。

这是一场7.9级的强烈地震,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

面对如此巨大的灾害,中国政府采取了一系列的国家措施来救助灾区人民和恢复受灾地区的重建工作。

本文将介绍一些在大地震汶川期间各级政府采取的国家措施。

2. 应急救援措施在地震发生后的第一时间,中国政府立即启动了应急救援机制。

国家在第一时间调动了大量的救援力量,包括消防队、武警部队以及医护人员等。

他们迅速进入灾区,进行搜救工作,并救助伤者。

国家还组织了空中救援行动,通过直升机和飞机将救援人员、医疗物资和生活物资运送到受灾地区。

3. 灾后救助措施国家在灾后迅速划定灾区范围,并采取了一系列的救助措施,以帮助受灾群众渡过难关。

这些措施包括:•提供临时安置所:政府搭建了大量的临时安置所,为失去住房的灾民提供住所。

•紧急物资调配:国家迅速调配了大量的紧急物资,包括食品、药品、毯子、帐篷等,以满足受灾群众的基本生活需求。

•医疗救助:国家调派了大批医护人员和医疗物资到灾区,进行伤员的救治工作,并开展疫病防控工作。

•心理援助:国家组织了心理援助团队,为受灾群众提供心理咨询和治疗,帮助他们克服灾后心理创伤。

•补偿安置:国家对因地震造成财产损失的群众进行补偿,并安排他们在新的安置地重建家园。

4. 重建工作除了灾后救援工作外,国家还着重进行了地震灾区的重建工作。

重建工作不仅包括基础设施的修复,还包括社区、学校和医院等公共设施的重建。

国家投入了大量的资金和人力资源,加快了灾区的重建进程,并确保重建工作的质量和安全。

国家还推动了灾区的经济恢复。

通过设立财政基金和政策激励措施,鼓励企业投资灾区,帮助受灾地区实现经济的快速恢复。

5. 政府机构改革大地震汶川之后,中国政府也进行了一系列的机构改革,以提升灾害应对和救援能力。

国家成立了国家减灾委员会,负责制定和实施灾害应对政策和措施。

同时,各级政府在机构改革中也加强了相关部门的职能和能力,提高了应对灾害的效率和专业性。

汶川地震调查报告汶川地震调查报告汶川地震是中国历史上最严重的一次地震事件,也是近年来全球范围内最具破坏力的自然灾害之一。

这场地震发生于2008年5月12日,震中位于四川省汶川县,地震规模达到了里氏8.0级。

地震造成了巨大的人员伤亡和财产损失,给中国社会带来了巨大的冲击。

为了深入了解地震的原因和影响,政府进行了一系列的调查研究,最终形成了一份详尽的汶川地震调查报告。

首先,调查报告指出,汶川地震的发生是由于两个地壳板块的相对运动引起的。

四川盆地位于欧亚板块和印度板块的交界处,两个板块的相对运动导致了地壳的应力积累。

而在2008年5月12日这一天,由于地壳应力超过了岩石的强度极限,导致了地震的发生。

其次,调查报告还指出了汶川地震的破坏程度与地震震源的浅层位置有关。

地震震源位于地壳的浅层,使得地震能量能够迅速传播到地表,导致了强烈的地面震动。

同时,汶川地震震源附近的地质构造也对破坏程度起到了重要作用。

震源附近存在着断裂带和断层,地震能量释放时,这些断层会发生滑动和位移,进一步加剧了地震的破坏力。

调查报告还详细描述了地震对汶川地区的影响。

地震造成了大量的人员伤亡和财产损失。

据统计,地震导致了近7.7万人死亡,超过37万人受伤,同时还有大量的建筑物和基础设施被毁坏。

特别是汶川县城,几乎被夷为平地。

地震还引发了多次次生灾害,如滑坡、泥石流等,给救援和重建工作带来了巨大的困难。

调查报告还对地震应急救援工作进行了评估。

报告指出,地震发生后,中国政府迅速启动了应急救援机制,投入了大量人力物力进行抢险救援和灾后重建。

同时,国际社会也给予了中国大力支持和援助。

然而,调查报告也指出了一些问题和不足,如救援物资的分配不均衡、救援队伍的协调不够等。

这些问题提醒我们在未来的灾害应对中需要做出改进和提高。

最后,调查报告还提出了一系列的建议和措施,以减轻地震带来的破坏。

报告呼吁加强地震科学研究,提高地震预警系统的准确性和及时性。

同时,报告还强调了加强地震应急救援和灾后重建的能力,提高公众的地震安全意识和自救能力。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 四川汶川县地震经验总结:自救和互救很重要四川汶川县地震经验总结:自救和互救很重要地震发生,保持清醒的头脑,选择避震,震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,这是应急避震较好的办法。

自救法宝:保持清醒的头脑,选择避震,震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,这是应急避震较好的办法。

地震发生,保持清醒的头脑,选择避震,震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,这是应急避震较好的办法。

灾害分析:由于地球不断运动和变化,地壳的不同部位受到挤压、拉伸、旋扭等力的作用,逐渐积累了能量,在某些脆弱部位,岩层就容易突然破裂,引起断裂、错动,于是就引发了地震。

地震由于相对“频繁”,造成的危害也更大。

自救法宝:保持清醒的头脑,选择避震,震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,这是应急避震较好的办法。

破坏性地震从人感觉震动到建筑物被破坏时间很短,如果人身处平房,可以迅速跑到门外。

如果身处楼房,千万不要跳楼,暂避到洗手间等跨度小的地方,震后迅速撤离,以防强余震。

1 / 20远离危险区,如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。

如在郊外遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。

正在行驶的汽车和火车要立即停车。

被埋要保存体力,如果震后不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。

无法脱险时,要保存体力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援。

电信公司社区经理汇报材料各位领导、各位同事:大家好!探索无止境、创新不畏艰!做为一名社区经理,我所辖区域用户共为4892户,上半年收约100万元。

就职社区经理以来,我深知进入社区的首要任务就是让社区居民知道“我们是来为您服务的”,网我在工作实践中全面落实“五个一”要求,即一双鞋套、一块防尘布、一块擦桌布、一张服务卡、一份服务质量监督表;开展好公司的各项业务宣传;主动向客户递交社区服务卡,以便用户在以后遇有任何问题都可以很快找到我,在最短的时间内解决问题,让社区居民享受优质高效的标准化服务。

山地灾害防灾减灾措施

山地灾害是指在山地地区发生的各种自然灾害,包括山体滑坡、泥石流、崩塌、雪崩等。

针对山地灾害,可以采取以下防灾减灾措施:

1. 地质灾害调查和监测,开展山地地质灾害的调查和监测工作,及时发现潜在的灾害隐患,采取相应的预警和应急措施。

2. 生态恢复和植被保护,加强山地生态环境保护,大力实施退

耕还林、封山育林等措施,增强山地植被的保护和恢复能力,减少

山体土壤侵蚀,降低发生泥石流等灾害的可能性。

3. 工程防护措施,建设防洪堤坝、支护结构、引导堤等工程设施,加固山体,减少滑坡、崩塌等灾害的发生,同时加强对河流的

治理和整治,减少山洪灾害的发生。

4. 灾害监测预警系统,建立健全山地灾害的监测预警系统,包

括地质灾害监测、气象监测、水文监测等多种监测手段,提前预警,减少灾害损失。

5. 宣传教育和社区防灾意识提升,加强山地灾害的宣传教育工作,提高居民的防灾意识,组织开展灾害防治知识的培训和演练活动,提高居民的自救互救能力。

总的来说,山地灾害的防灾减灾措施需要综合运用地质、生态、工程、预警等多种手段,加强监测预警和防护工程建设,同时也需

要提高居民的防灾意识和自救能力,从而减少山地灾害造成的损失。

四川汶川大地震总结6篇篇1一、引言四川汶川大地震是一场灾难性的自然灾害,发生在2024年5月12日,给当地人民带来了巨大的痛苦和损失。

本文将对这次地震进行全面的总结,包括震灾背景、震灾情况、救援措施以及后续影响等方面。

二、震灾背景四川汶川地区位于青藏高原与四川盆地的过渡地带,地质构造复杂,地震活动频繁。

在过去的几十年中,该地区已经发生了多次较大规模的地震。

因此,当地居民对地震有一定的警觉和防范意识。

三、震灾情况1. 人员伤亡:四川汶川大地震造成的人员伤亡十分惨重。

据统计,地震导致数十万人受伤,其中数万人不幸丧生。

许多家庭因此失去了亲人,给他们的心灵造成了巨大的创伤。

2. 房屋损坏:地震对当地房屋造成了严重的破坏。

大量房屋倒塌,许多居民失去了家园。

据估计,地震造成的房屋损坏和损失高达数十亿元人民币。

3. 基础设施损坏:地震还对当地的基础设施造成了严重破坏。

道路、桥梁、水电设施等遭到严重损坏,给当地的交通和电力供应带来了极大的困难。

4. 生态环境破坏:地震还对当地的生态环境造成了严重影响。

大量山体滑坡和泥石流等灾害发生,破坏了当地的生态环境和自然景观。

四、救援措施1. 政府救援:政府在地震发生后迅速启动了应急预案,调动了大量救援力量前往灾区。

政府还协调了军队、公安、消防等部门的力量,共同参与救援工作。

2. 社会救援:社会各界在地震发生后也积极参与救援工作。

许多志愿者组织和个人纷纷前往灾区,为受灾居民提供食品、衣物、住所等物资援助和精神支持。

3. 国际救援:国际社会也对四川汶川大地震给予了高度关注和支持。

许多国家和国际组织纷纷向中国提供了救援物资和资金支持,帮助中国政府共同应对这场灾难。

五、后续影响1. 灾后重建:政府和社会各界在地震发生后迅速展开了灾后重建工作。

经过几年的努力,许多受灾居民已经重新拥有了家园,当地的基础设施和生态环境也得到了逐步恢复。

2. 防灾减灾:四川汶川大地震也引起了人们对防灾减灾工作的重视。

中文版官方汶川地震报告《关于5·12汶川特大地震的调查报告》导言2024年5月12日14时28分,四川省汶川县发生了毁灭性的特大地震,这次地震造成了极大的人员伤亡和财产损失。

为了全面了解地震灾情,我们组织了一支专业的调查队伍进行调查研究,本报告就是基于实地调查、数据收集和专家研讨的综合结果。

一、地震背景根据调查结果,汶川特大地震是由构造应力释放引发的。

该地区处于横断山系与四川盆地的结合带,构造活动频繁。

地震发生前,对地震的预测和预警机制不够完善,导致未能提前预防和减少损失。

二、地震灾情汶川特大地震造成了大约6.6万人死亡,3.5万人失踪,8.2万人受伤。

这次地震导致了大规模的房屋倒塌和道路中断,给汶川县和周边地区的经济社会发展带来了巨大冲击。

三、抗震措施根据调查结果,汶川县的一些抗震设施和建筑并未按照抗震标准建设。

此外,地震发生后,救援和灾后重建的响应不够迅速和有效,局部地区的救援物资和生活物资供应存在不足的情况。

四、经济影响汶川特大地震对当地经济造成了严重冲击。

地震导致了大面积的房屋倒塌和基础设施损毁,特别是对农田、水电站等重要设施的影响较为显著。

此外,地震造成了旅游业、农牧业等相关产业的重大损失。

五、社会影响地震发生后,汶川地区受到了全国和全球社会的广泛关注。

国内外捐款和物资的大规模支援,以及志愿者的无私奉献,为地震灾区带来了重要的救援和支持。

六、教训与启示这次地震灾害给我们带来了深刻的教训。

在今后的抗震救灾工作中,应加强地震预测和预警机制建设,提高抗震设施和建筑的质量,完善应急救援和灾后重建体系,提高社会和经济的恢复能力。

七、建议与展望根据调查结果,我们建议加强地震科学研究,提高地震预测和预警的准确性和及时性。

同时,还要加强抗震设施建设,提高抗震建筑的质量和稳定性。

此外,在灾后重建阶段,应充分考虑地震风险,合理规划和布局,确保社会和经济的健康发展。

八、总结汶川特大地震是一次巨大的灾难,给人们带来了沉重的伤痛和教训。

地质灾害案例地质灾害是指由地质因素引起的、对人类生命和财产安全造成危害的自然现象。

地质灾害的发生往往给人们的生产生活带来严重的影响,甚至造成不可挽回的损失。

下面将介绍一些地质灾害的案例,以便更好地认识和防范地质灾害。

案例一,中国四川汶川地震。

2008年5月12日,中国四川汶川发生了里氏8.0级的特大地震,造成了近7.7万人死亡,约37.2万人受伤,直接经济损失达8450亿元人民币。

这次地震引发了大面积的山体滑坡和泥石流,导致了严重的地质灾害。

大量的建筑物倒塌,道路中断,给救援工作带来了极大的困难。

这次地震的发生,提醒我们要加强地震监测和防范工作,减少地震灾害对人们生命财产的危害。

案例二,美国加利福尼亚州莫拉岗火山喷发。

1980年5月18日,美国加利福尼亚州的莫拉岗火山喷发,造成了57人死亡,直接经济损失达10亿美元。

火山喷发导致了大范围的火山灰和岩浆的喷发,对周边地区的生态环境和人们的生活造成了严重破坏。

这次火山喷发的案例告诉我们,火山地区的居民要加强对火山活动的监测和预警,及时疏散人员,减少火山灾害带来的损失。

案例三,日本福岛核泄漏事故。

2011年3月11日,日本东北部海域发生里氏9.0级地震,引发了福岛核电站的核泄漏事故。

核泄漏导致大量的辐射物质释放到环境中,严重污染了周边地区的空气、水源和土壤。

这次核泄漏事故对日本乃至全世界的环境和人类健康造成了严重的威胁。

这个案例提醒我们,要高度重视核设施的安全问题,加强核安全管理,防范核泄漏事故的发生。

以上这些地质灾害案例,给我们敲响了警钟。

地质灾害的发生往往给人们的生产生活带来巨大的破坏,因此我们要加强对地质灾害的认识和防范,提高自救和互救能力,减少地质灾害带来的损失。

希望通过对这些案例的学习和总结,能够更好地预防和减轻地质灾害对人类的影响。

四川地震灾后生态环境重建及对策研究汶川大地震受灾地区位于岷山—横断山生物多样性保护关键地区,是生物多样性丰富、生态环境非常敏感的地区,是长江上游重要的生态屏障,地质构造复杂,地貌类型多样,生态环境复杂。

主震区邛崃、岷山和秦岭山系,是我国森林资源的主要分布区之一,是长江上游水源林涵养区,也是天然林保护、退耕还林等重点工程实施区,森林面积大、蓄积量高,生态区位十分重要,属于我国的限制开发区域和禁止开发区域。

由于长期垦殖和大量水电开发,地震前受灾地区已出现水土流失、水体污染严重,地质不稳定,动植物种类数量大量减少等生态环境问题,8级强烈地震对灾区森林资源和原本脆弱的生态环境造成了极大破坏,严重损害了生态系统的基础。

地震灾区在我国生态系统中担负着重要的生态功能,其生态安全不仅对长江上游地区至关重要,而且对全流域、全国乃至全球环境、气候变化都有不同程度的影响。

同时,良好的生态环境也是社会经济发展的重要载体,恢复和改善受灾地区生态系统,充分发挥其生态功能,既是灾后产业重建的基本保障和重要支撑,又是有效防止地震次生灾害的关键环节和必然途径。

因此,评估汶川大地震对灾区生态环境的影响,探讨恢复灾区生态系统功能的方法,并在此基础上提出灾区生态重建的措施,对灾后重建工作的有效实施以及灾后区域经济的可持续发展具有重要的现实意义。

一地震对灾区生态环境建设影响的评估汶川地震给人民生命财产造成了巨大的损失,也给生态环境带来了严重的破坏。

对灾区生态环境建设影响的评估是灾后生态环境重建的基础工作,相对而言,地震发生时对生态环境建设造成的直接影响容易准确评估,如地震造成森林、植被、水体、土壤等自然环境破坏等。

但从灾区调研情况来看,地震对生态环境的影响是以灾害链的形态产生,比如地震发生后地质环境稳定性变差,滑坡、崩塌、泥石流、堰塞湖等次生灾害隐患增多,水土流失更加严重,部分重要生态功能退化等,这种继发性、持续性的链式作用对灾后重建工作有很强的制约性和破坏性,且容易被忽视也很难有准确的评估,这使得灾后生态修复、环境治理任务艰巨。

汶川大地震次生地质灾害的主要特征及其预防摘要:汶川大地震次生地质灾害具有发生范围广、密度大、明显的成群成带性、灾害类型以崩塌滑坡为主、且崩塌远多于滑坡以及次生地质灾害将长期存在的特点。

通过简要分析汶川大地震引起的各种地质灾害的基本特征、形成原因、各种地质灾害分布的大致范围,提出了预防次生地质灾害的基本策略,并对汶川大地震的灾后重建提出一些建议。

关键词:汶川大地震,地质灾害特点,预防,重建中图分类号:P694 文献标识码:A引言5. 12汶川大地震是继1976年唐山发生7. 6级大地震以来,在我国大地上发生的灾情最为严重,伤亡最为巨大,社会经济影响最为强烈的一次大地震。

它给千万的炎黄子孙带来了巨大的磨难,也使国家蒙受了惨痛的代价。

根据全国地震台网的资料以及全球地震台网的资料和四川省地震台网的资料可知,汶川地震发生在龙门山断裂带,其发震准确时间是2008年阳历5月12日(阴历四月初八)14点27分57秒,震中位置是北纬31.01°N,东经103.40°。

震源的深度是15 km,属于浅源地震。

震级用面波来衡量的话,面波的震级是里氏8. 0级,如果用地震器衡量的话,地震器的震级是7. 9级。

汶川大地震引发了大量的山体滑坡、崩塌、泥石流、堰塞湖等次生地质灾害,进一步加重了震害,造成大量的人员伤亡和财产损失,乃至改变了地质结构和地形地貌。

次生地质灾害的危害比地震灾害本身还要严重,对人民生命财产安全和国民经济建设的威胁更甚于地震;因此,对其有效预防是灾后重建过程中首先需要考虑的问题。

本文仅从灾区的地质结构和次生地质灾害的基本特点出发,提出相应的预防措施,供灾区重建过程中参考。

1 汶川大地震发生的地理地质背景“5·12”汶川8级大地震的产生的根本原因是板块活动的结果。

从几千万年前的新生代开始,南方的印度板块一直向北方推移。

首先经过强烈挤压,使原来的古地中海东延部分逐渐消失。

然后又经过挤压,生成了喜马拉雅山脉。

地震引发泥石流的典型案例分析地震是一种极具破坏性的自然灾害,能够产生巨大的破坏力。

除了直接引发建筑物的倒塌和人员伤亡外,地震还可能诱发其他次生灾害,如泥石流。

泥石流是一种由山体滑坡或雪崩携带大量碎屑和水流组成的混合物,具有极高的破坏力。

本文将分析几个典型案例,以便更好地理解地震引发泥石流的过程和影响。

案例一:2008年汶川地震2008年5月12日,中国四川省汶川县发生里氏8.0级地震。

这场地震导致近7.5万人死亡,数十万人受伤,数百万人无家可归。

地震引发了大量的滑坡和泥石流,对周边地区造成了巨大的破坏。

其中最典型的案例是汶川县阿坝藏族羌族自治州,该地区地形陡峭,土壤松散,是泥石流发生的高风险区域。

汶川地震发生后,满目疮痍的景象令人痛心,大量的泥石流淹没了村庄和道路,阻断了救援车辆的通行。

正是由于该地区地质条件,地震引发的泥石流造成了更多的人员伤亡和财产损失。

案例二:1999年台湾大地震1999年9月21日,台湾发生了规模7.6的地震,造成震中及周边地区的严重破坏。

地震触发了台湾东北角山脉上的许多滑坡和泥石流。

其中最显著的案例是位于台北县瑞芳区的基隆河,河道陡峭且容易被堆积在上游的大量碎屑所阻塞。

地震导致山体坍塌,形成大量滑坡和泥石流,从而堵塞了基隆河的水流。

泥石流冲击着河岸,瞬间淹没了附近的建筑物和道路。

此外,由于泥石流冲击的力量巨大,基隆河的堤坝也发生了决口,导致城市进一步受灾。

这个案例再次证明了地震引发泥石流的可怕破坏力。

案例三:1976年唐山大地震1976年7月28日凌晨,中国河北省唐山市发生了规模为7.8的地震。

这场地震是近现代中国最为严重的地震之一,造成了近24万人死亡。

地震引发了唐山市及周边地区的泥石流,其中最重要的案例是震中涉县。

该地区地势陡峭,土壤较为松散,地震引发的滑坡和泥石流以极快的速度进入了居民区,造成了极大的破坏和人员伤亡。

唐山大地震是一个典型的例子,揭示了地震引发的泥石流对城市化地区的威胁。

四川省汶川地震灾害报告一、概述四川省汶川地震,是中国历史上规模最大、影响最广泛的地震之一、发生在2024年5月12日14时28分,震中位于四川省汶川县,震级达到8.0级。

地震造成了严重的人员伤亡和经济损失,给当地人民带来了深重的灾难。

二、人员伤亡三、灾害影响2.基础设施:地震导致了基础设施的严重破坏,如道路、铁路、桥梁等受到不同程度的损坏,给救援和重建工作带来了巨大的挑战。

地震还导致了大量通讯设备的瘫痪,严重影响了救援工作的效率。

3.经济损失:汶川地震造成了巨大的经济损失。

据初步估计,直接经济损失达到845亿元人民币,间接经济损失更是难以估量。

该地区的农田、工厂、住房等遭到重创,造成了大量劳动力和产能的损失,给地方经济带来了难以弥补的打击。

四、救援和重建1.救援工作:地震发生后,政府立即启动了全国的紧急响应机制,向受灾地区派遣了大量的救援人员和物资。

国内外的红十字会、救援队伍等也积极参与到救援行动中。

通过科学的组织和救援技术,成功解救了许多被困群众,减少了伤亡人数。

2.重建工作:地震过后,政府积极进行了重建工作,以缓解灾区人民的困境。

重建工作包括重建房屋、学校、医疗设施等,为灾民提供安居乐业的条件。

此外,政府还采取了一系列措施,推动当地经济的恢复和发展。

3.国际援助:地震发生后,国际社会纷纷伸出援手,向中国提供物资和人员支持。

许多国家和组织向中国捐款捐物,协助救援和重建工作。

这些国际援助的到来对于加快灾区的恢复起到了重要的推动作用。

五、教训和启示汶川地震给我们带来了深刻的教训和启示。

首先,要加强地震预警系统的建设,提高人们对地震的认知和应急能力。

其次,要加强基础设施的抗震能力,确保其在地震中能够起到更好的保护作用。

再次,要加强救援系统和能力的建设,提高应对灾害的能力。

最后,要加强国际合作,与其他国家共同应对灾害。

六、结论四川省汶川地震是一次具有极大影响的地震灾害,给当地人民带来了巨大的伤痛。

政府、社会各界和国际社会团结一致,进行了有力的救援和重建工作,使灾区逐渐恢复到正常生活和工作的轨道上。

26卷第3期280~282页2008年5月 山 地 学 报J O U R N AL O F M O U N TA I N SC IEN C E Vol .26,No .3pp280~282May,2008收稿日期(Received date ):2008-05-22。

基金项目(Foundati on ite m ):中国科学院成都山地灾害与环境研究所5・12汶川地震科技救灾特别专项。

[Supported by the Special Fund of I n 2stitute of Mountain Hazards and Envir onment,Chinese Academy of Sciences for the earthquake of May 12in W enchuan .]作者简介(B i ography ):崔鹏(1957-):博士,研究员,研究方向:自然地理、山地灾害和水土保持。

E -mail:pengcui@i m de .ac .cn 。

[Peng Cui(1957-):Ph .D,Pr ofess or,Specialized in physical geography,mountain hazards and water and s oil conservati on .Email:pengcui@i m de .ac .cn .]文章编号:1008-2786-(2008)3-280-035・12汶川地震诱发的山地灾害及减灾措施崔鹏1,2,韦方强1,2,何思明2,游勇2,陈晓清2,李战鲁2,党超2,杨成林2(1.中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室,四川成都610041;2.中国科学院成都山地灾害与环境研究所,四川成都610041)摘 要:汶川5・12地震不仅造成了特大地震灾害,同时还诱发了大量的次生山地灾害,主要包括崩塌(滚石)、滑坡、堰塞湖和泥石流等。

崩塌、滑坡不仅阻塞了救援道路,严重延缓了救援进度。

还形成了30多个堰塞湖。

地震和滑坡活动还将促进泥石流活动,使震区泥石流进入活跃期,在后期降水作用下形成严重的泥石流灾害。

通过初步分析,提出了震区次生山地灾害应急减灾措施和恢复重建中的减灾措施。

关键词:汶川地震;泥石流;滑坡;堰塞湖;减灾措施中图分类号:P316,P694,P642 文献标识码:A 2008-05-12T14:28分四川省汶川县发生里氏8.0级大地震,造成特大灾害。

本次地震波及范围广,危害巨大,均为历史罕见。

由于地震主灾区位于四川西部山区,山高谷深,地质构造复杂,断裂发育,属于滑坡和泥石流等山地灾害多发区。

此次地震不仅直接引发了大量的崩塌、滑坡等次生灾害,而且还将引发大量堰塞湖和泥石流等山地灾害。

本文将对此次地震诱发的山地灾害进行初步的分析,并提出相应的减灾措施。

1 5・12地震诱发的山地灾害类型及危害汶川地震诱发了众多的次生灾害,因其震区主要在山区,山地灾害是主要的次生灾害,主要包括如下类型:11崩塌(滚石)、滑坡 崩塌(滚石)、滑坡灾害是5・12汶川大地震诱发的主要次生灾害,分布范围之广、数量之多、规模之大、危害之严重均为国内外所罕见。

据不完全统计,本次大地震直接诱发近千余处大型滑坡崩塌,并以阻断交通、砸毁车辆、掩埋城镇和村庄、阻断河流等成灾方式危害灾区人民的生命和财产安全,对山区城镇、村庄、道路和水利水电工程以及通讯设施等造成严重破坏,不仅进一步加重了地震灾害,而且阻碍了救援队伍和工程机械进入灾区,加大了救援难度,严重延缓了救援进度。

另一方面,由于地震荷载的多次往复作用,许多山体的整体性遭到破坏,部分山体后缘出现裂缝。

雨季即将来临,这些不稳定边坡在强降雨条件下,极易失稳,形成更多的滑坡崩塌,给抗震救灾和灾后重建增添新的困难。

同时,滑坡活动为泥石流活动提供了丰富的松散固体物质,必将加剧泥石流灾害,大规模的滑坡还会造成河道堵塞,形成堰塞湖。

21堰塞湖 大规模滑坡往往会堵塞河道形成堰塞湖,造成淹没上游的道路、村庄、城镇和农田等,堰塞湖溃决又将引发洪水,淹没冲毁下游的城镇、村庄和道路、通讯等基础设施。

堰塞湖是震后最为严重的次生灾害。

5・12汶川地震形成了大量的堰塞湖,根据遥感影像解译和现场考察,已查明地震主灾区形成了33个堰塞湖,其中北川9个、青川3个、安县2个、平武1个、绵竹4个、什邡7个、彭州2个、崇州4个、汶川1个。

堰塞湖回水已开始淹没上游村镇和公路等,5月17日规模较小的堰塞湖已开始溃决。

对安县茶坪河、北川湔江和青川清江流域堰塞湖的实地考察发现,本次地震形成的堰塞湖规模巨大,堰塞湖坝体松散,强度低,溢流后易造成溃坝,并且多数成串珠状分布,上游堰塞湖溃决后引发下游堰塞湖逐级溃决,具有级联效应,使溃决洪水逐级加大,将严重危害下游沿岸城镇、村庄和其它基础设施的安全。

对于分布于支沟内更多小规模的堰塞湖,现有的遥感影像上尚无法判识,这些小规模的堰塞湖虽不会象主河道上的堰塞湖那样造成大范围灾害,但仍会引发大规模泥石流,给其危险区内的道路、村庄和城镇等造成严重危害。

31泥石流 地震主灾区本身就是泥石流多发区,已有灾害记录的主要泥石流沟就多达501条,其中都江堰10条,彭州30条,什邡9条,绵竹7条,茂县61条,汶川县66条,理县134条,黑水县49条,北川县24条,安县33条,平武县68条,青川10条。

由于地震作用,将激活大量潜在泥石流沟,使泥石流沟数量进一步增加。

由于大量崩塌、滑坡直接为泥石流活动提供了丰富的松散固体物质,并且地震造成大量坡体失稳和岩体破坏,使这些泥石流沟将在今后较长一段时间内处于活跃期,泥石流暴发规模和频率将显著增加,危害灾区人民生命财产安全,特别是城镇、村庄、道路、水利水电工程和农田等。

泥石流活跃期将维持20~30a,特别是近5a泥石流将十分活跃,在震后的这个雨季,泥石流活动将特别剧烈。

2 震区山地灾害应急减灾措施11开展重点堰塞湖的监测预警,预防次生灾害。

立即开展对危害严重、情况危急的堰塞湖的现场调查评估,进行动态监测,预测堰塞湖溃决时间及泛滥范围,撤离设置在泛滥范围内的灾民安置点及抢险救援人员的临时驻扎场所,并制定下游危险区的临灾预案。

21全面调查堰塞湖分布,进行风险分析,制定减灾方案。

采用高分辨率遥感影像分析解译震区滑182第3期 黄达,等:5・12汶川地震诱发的山地灾害及减灾措施坡和泥石流堵塞河道形成的堰塞湖,全面掌握堰塞湖的数量、分布和性质,并开展现场考察和勘察,分析堰塞湖的溃决条件和溃决风险,预测溃决洪水的泛滥范围,制定相应的减灾方案。

31加强震后滑坡和泥石流灾害监测预警。

震后滑坡和泥石流灾害多数由强降水诱发,建议加强降水(特别是局地强降水)的监测和预报,及时做出滑坡和泥石流灾害预测预报。

同时,对具有重要危害对象的滑坡和泥石流点进行监测和预警。

41注重灾民临时安置场所和恢复重建场址的泥石流和滑坡灾害评估。

受灾群众临时安置场所和抢险救援人员居住场所应立即进行滑坡和泥石流灾害评估,避免这些场所设置在泥石流和滑坡危险区。

对确实无法避开危险区的临时场所,必须严密监测滑坡和泥石流活动,制定相应的临灾预案。

3 震区恢复重建中的减灾措施1 居民点重建的减灾措施居民点是灾后恢复重建的重点,也是难点。

主震区多为高山峡谷区,山地灾害众多,在恢复重建中应采取以下减灾措施:11首先对灾民安置过渡房场址进行充分的山地灾害风险评估,在风险评估中特别要考虑地震对山地灾害的影响。

在灾民安置过渡房建设中要尽量避免开挖边坡,防止引发滑坡灾害。

21对永久居民点的重建应当对山地灾害进行严格的山地灾害风险评估,科学规划,防止永久居民点建设在山地灾害危险区内。

对于存在较严重山地灾害风险的居民点,应当放弃原址,重新选址。

31主震区土地资源缺乏,特别是安全的土地资源奇缺,应在风险评估的基础上对主震区人口容量进行评估,对超出容量的人口实施移民搬迁。

1 道路恢复重建的减灾措施道路是本次地震灾害中受山地灾害危害最严重的基础设施,在恢复重建中应采取以下减灾措施: 11在充分的山地灾害分析评估的基础上,进行道路重建的科学规划。

对大型滑坡和泥石流灾害点和隐患点进行重新选线,采取绕避方案。

21在道路恢复重建中尽量避免开挖边坡,特别是高陡边坡,防止引发滑坡灾害。

31提高道路修建标准,对于山区重要城镇应保证有一条高等级高标准的道路,保证在遇到重大自然灾害时这条道路的畅通。

1 提高山区城镇防洪标准山区城镇不仅遭受山洪和泥石流危害的风险,同时还遭受堰塞湖溃决洪水的风险,山区城镇恢复重建时,应提高山区城镇防洪标准,防止超常洪水对城镇的危害。

1 加强山地灾害监测和预警地震破坏是瞬时的,然而强烈地震严重破坏了岩土体的稳定性,滑坡和泥石流都将进入一个较长活跃期。

在主震区及其严重影响区必须加强滑坡和泥石流等山地灾害的预测、预报、监测和预警工作,减轻滑坡和泥石流灾害,特别是避免重大人员伤亡。

M ount a i n D is asters I nduced by the Earthquake of May12i nW enchuan and the D is astersM iti gati onCU I Peng1,2,W E I Fangqiang1,2,HE Si m ing2,Y OU Yong2,CHEN Xiaoqing2,L I Zhanlu2,DANG Chao2,Y ANG Chenglin2(1.Key Laboratory of M ountain Hazards and Surface Process,Chinese Acade m y of Sciences,S ichuan Chengdu,610041,China;2.Institute of M ountain Hazards and Environm ent,Chinese Acade m y of Sciences,S ichuan Chengdu,610041,China)Abstract:The earthquake ofMay12in W enchuan not only caused catastr ophic disaster,but als o induced l ots of secondary mountainous disasters,which includes collap ses,landslides,barrier lakes,debris fl ows and s o on.The collap ses and landslides posed seri ous influence on earthquake-stricken areas,which bl ocked the r oads t o stricken areas and sl owed down the rescue p r ogress.Further more,when large-scale landslides bl ocked the channels of riv2 ers,33barrier lakes which will be a great threat t o the up strea m and downstrea m areas were f or med.W hat’smore, the activities of earthquake and landslides can induce the activity of debris fl ow and make it int o an active peri od in seis m ic regi ons.And it will for m severe debris fl ow disasters under the p reci p itati on.Finally,this article p r oposes e mergency relief measures ai m ing at secondary mountainous disasters in seis m ic regi ons and disaster m itigati on measures in rest orati on and reconstructi on.Key words:earthquake of W enchuan,debris fl ow,landslide,barrier lake,disaster m itigati on 282山 地 学 报26卷。