中国钢铁产业布局变化及国际比较(下)20101230

- 格式:doc

- 大小:74.00 KB

- 文档页数:3

中国钢材行业发展现状竞争格局及行业发展趋势一、发展现状:中国钢材行业经历了快速增长和调整的过程。

近年来,受经济增长放缓以及环保政策的影响,中国钢材行业面临了一定的挑战。

2024年,中国粗钢产量为9.01亿吨,位居全球第一、同时,中国也是钢材生产过剩的国家之一,产能利用率不高。

二、竞争格局:中国钢材行业的竞争格局主要由大型国有企业和私营企业组成。

大型国有企业占据着行业的主导地位,拥有较强的产能和竞争优势。

私营企业在技术创新和市场营销等方面具有一定的优势。

此外,中国钢材行业还面临来自国际市场的竞争,进口钢材的市场份额逐渐增加。

三、行业发展趋势:1.调整结构:为了应对产能过剩和环境压力,中国钢材行业将继续进行产能调整和技术升级。

通过淘汰落后产能和推动钢铁行业的集中度提高,行业将实现结构性优化和转型升级。

2.产业转移:受环保政策等因素影响,一些钢材企业将把产能转移到海外市场,寻找更好的发展机会。

同时,一些地方政府也会鼓励企业进行海外投资,加强国际合作。

3.供给侧:供给侧是当前中国经济的主要任务之一,也是钢材行业转型升级的重要方向。

通过减少不合理的供给和提高供给效率,行业将实现更持续、高质量的发展。

4.产业链升级:以高端智能制造为核心的产业链升级将是中国钢材行业的重要趋势。

通过引进先进的生产设备和技术,提高产品质量和产能利用率,行业将实现技术创新和降低成本的目标。

5.出口导向:随着国内市场的饱和和竞争加剧,一些钢材企业将加大出口市场的开拓。

通过提高产品质量和竞争力,中国钢材行业将进一步扩大在国际市场的份额。

总之,中国钢材行业正面临着产能过剩、环保压力和市场竞争的挑战,但也面临着转型升级和国际合作的机遇。

通过结构调整、技术创新和产业链升级,中国钢材行业将实现可持续和高质量的发展。

我国钢铁产业分析一、现状分析我国钢铁产业在开放以来发展迅猛,生产能力大幅度增加,成为世界上生产最多、消费最多的钢铁大国。

根据国家统计局数据,2024年我国钢铁产量达到9.91亿吨,居全球之首。

同时,我国钢铁行业的技术水平也不断提高,高炉冶炼技术、生产设备、质量控制等方面都取得了长足的进步。

二、问题分析尽管我国钢铁产业取得了显著的发展成果,但仍面临诸多挑战和问题。

首先,供给过剩是我国钢铁产业的一个突出问题。

近年来,我国钢铁产能过剩的现象十分明显,不仅使市场竞争激烈,而且导致了资源浪费和环境污染。

其次,我国钢铁企业的技术水平相对较低,缺乏自主创新能力。

与国际先进水平相比,我国钢铁企业仍然存在质量和效益不高的问题。

再次,市场体系相对不完善,市场竞争不充分。

由于部分企业存在垄断行为和行业协作现象,导致市场竞争程度不够,长期以来形成了低效率、低附加值的发展模式。

三、未来发展趋势为了解决我国钢铁产业面临的问题和挑战,未来发展应走可持续发展道路。

首先,要推进供给侧结构性,促进行业转型升级。

通过减少过剩产能、提高企业竞争力,实现供给与需求的平衡,推动行业向高质量发展。

其次,要大力推进技术创新和绿色转型。

加大研发投入,提高技术创新能力,推动钢铁行业向数字化、智能化、绿色化方向发展,降低资源消耗和环境污染。

再次,要完善市场体系,培育公平竞争的市场环境。

鼓励企业间充分竞争,增强市场监管,降低行业垄断程度,提高市场竞争力。

总之,我国钢铁产业在取得巨大发展的同时,仍面临供给过剩、技术水平相对较低和市场竞争不充分等问题。

未来发展的关键是推进供给侧结构性,推动行业向高质量发展,加大技术创新和绿色转型力度,完善市场体系。

通过这些努力,我国钢铁产业将进一步提升竞争力,推动我国经济可持续发展。

钢铁行业的国内外市场比较竞争力和机遇钢铁是现代社会的基础材料之一,广泛应用于建筑、交通、机械等领域。

随着全球化的发展,钢铁行业的竞争更加激烈,国内外市场的比较竞争力和机遇成为该行业关注的焦点。

在本文中,我们将探讨钢铁行业的国内外市场比较竞争力和机遇,并分析其对行业发展的影响。

一、国内市场比较竞争力和机遇1. 发展概况随着我国经济的快速发展,钢铁行业成为国内最重要的基础产业之一。

中国是世界上最大的钢铁生产和消费国家,国内市场潜力巨大。

同时,政府扶持政策的出台以及基础设施建设的推进,为钢铁行业提供了广阔的市场机遇。

2. 竞争力分析虽然我国钢铁行业规模庞大,但也面临着一些竞争力的问题。

首先,产能过剩导致市场供需不平衡,价格竞争压力较大。

其次,钢铁行业集中度不高,存在一些小而散的企业,规模效应和技术创新能力较弱。

再次,环境污染问题引起了社会的关注,需要加大技术改造和创新力度。

3. 市场机遇中国经济的持续增长将带动钢铁需求的增加,市场潜力仍然巨大。

同时,新兴产业的发展和制造业的升级换代将提高对高品质钢材的需求,为钢铁行业提供了发展的机遇。

再者,一带一路倡议的推进带来了海外市场的拓展空间,国内钢铁企业可以寻求海外合作与投资,实现市场多元化。

二、国际市场比较竞争力和机遇1. 国际竞争概况全球钢铁行业竞争激烈,主要集中在中国、日本、欧洲和美国等国家和地区。

中国作为最大的钢铁生产国,具有成本优势和规模效应,但也受到国际贸易保护主义政策的影响。

日本的钢铁行业以高附加值产品为主,技术领先,具有较强的竞争力。

欧美国家在环境标准和产品质量等方面具有一定优势。

2. 竞争力分析国际市场竞争主要体现在产品质量、价格和供应链等方面。

高品质、创新和绿色环保成为提高竞争力的关键。

同时,不同国家和地区的贸易政策和关税壁垒也影响着国际市场的竞争格局。

3. 市场机遇随着全球经济的发展,发展中国家对钢铁产品的需求逐渐增加,国际市场潜力巨大。

2010年钢铁产业运行情况

一、全球钢铁产量超过危机前水平

2010年全球生产铁10.88亿吨、钢13.95亿吨,同比分别增长12.7%和15.2%,均超过金融危机前水平。

不计中国产量,全球铁产量同比增长17%,钢产量同比增长19%。

二、国内生产和需求上升

2010年生产铁矿(原矿)107155万吨、铁59022万吨、钢62664万吨、钢材58890万吨(热轧一次材),同比分别增长21.7%、8.5%、9.3%和9.3%;进口钢材1645万吨,同比下降6.8%;出口钢材4255万吨,同比增长73%,折粗钢净出口2719万吨;粗钢表观消费量6亿吨,同比增长6.3%。

三、国内钢材价格总体升高

2010年1月钢材国内钢材价格综合指数为109。

前4个月价格呈上涨态势,涨至125。

5-7月一路下行,降到112。

8月份开始持续上涨,12月份国内市场钢材价格综合指数平均为126.83,比年初提高15.83点。

全年总平均价格比2009年上涨14 .7%。

四、行业利润恢复性增长

2010年前11个月全行业利润总额1886亿元,同比增长63%。

其中:黑色金属矿采选业利润总额603亿元,同比增长111%;黑色金属冶炼及压延加工业利润总额1283亿元,同比增长58%。

但仍未恢复到危机前水平。

与2008年同期相比,2010年全行业利润总额低6.6%。

2010-2011钢铁产业调整和振兴规划----十二五规划初期钢铁产业是国民经济的重要支柱产业,涉及面广、产业关联度高、消费拉动大,在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。

为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,确保钢铁产业平稳运行,加快结构调整,推动产业升级,特编制本规划,作为钢铁产业综合性应对措施的行动方案。

规划期为2009-2011年。

一、钢铁产业现状及面临的形势我国是钢铁生产和消费大国,粗钢产量连续13年居世界第一。

进入21世纪以来,我国钢铁产业快速发展,粗钢产量年均增长21.1%。

2008年,粗钢产量达到5亿吨,占全球产量的38%,国内粗钢表观消费量4.53亿吨,直接出口折合粗钢6000万吨,占世界钢铁贸易量的15%。

2007年,规模以上钢铁企业完成工业增加值9936亿元,占全国GDP的4%,实现利润2436亿元,占工业企业利润总额的9%,直接从事钢铁生产的就业人数358万。

钢铁产品基本满足国内需要,部分关键品种达到国际先进水平。

钢铁产业有力支撑和带动了相关产业的发展,促进了社会就业,对保障国民经济又好又快发展做出了重要贡献。

但是,钢铁产业长期粗放发展积累的矛盾日益突出。

一是盲目投资严重,产能总量过剩。

截至2008年底,我国粗钢产能达到6.6亿吨,超出实际需求约1亿吨。

二是创新能力不强,先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿,一些高档关键品种钢材仍需大量进口,消费结构处于中低档水平。

三是产业布局不合理,大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市,受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。

四是产业集中度低,粗钢生产企业平均规模不足100万吨,排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%。

五是资源控制力弱,国内铁矿资源禀赋低,自给率不足50%。

六是流通秩序混乱。

钢铁产品经销商超过15万家,投机经营倾向较重。

2010年中国钢铁行业运行基本情况及特点新闻中国汽车工业协会2010年,我国国民经济运行态势总体良好,在外部环境良好和市场需求增长的拉动下,钢铁行业运行不断向好的方向发展。

2010年总的运行态势如下:一、2010年钢铁行业运行的基本情况及特点1.钢铁生产总量适度增长,产品结构向优化方向发展2010年全国生产粗钢62665.4万吨,比上年增加5308.7万吨,增长9.26%。

从全年来看,1-4月生产粗钢21386.5万吨,比上年同期增长25.3%,最高的4月份生产粗钢5540.3万吨,平均日产184.68万吨,相当于年产粗钢6.74亿吨的水平,生产总量过高,造成国内市场钢材供大于求,5月以后生产总量有所下降,9月份平均日产粗钢159.82万吨,比4月份下降13.09%,供需矛盾有所缓和,11月、12月粗钢生产总量有所反弹,全年来看粗钢生产总量仍然偏高。

2010年国产钢材的国内市场占有率不断提高,汽车用钢、管线钢、硅钢、船板、钢轨等关键钢材产品产量大幅度提高,产品质量实现了重大的突破,22大类钢材品种中有18类钢材国内市场占有率达到95%以上。

时速350公里的高速钢轨全部实现国产化,具有自主知识产权的高档取向硅钢实现批量生产并替代进口用于50万伏以上等级的超高压大型变压器。

石油化工产业使用的X80级管线钢基本实现国产化,并成功试制生产X120级管线钢,帘线钢72A、82A产品达到国际先进水平,宝钢、鞍钢开发生产的高强度汽车用钢板满足汽车生产的需求,2010年比上年增产500多万辆汽车的汽车板需求,基本由国内市场提供,国产第五代桥梁钢板已在芜湖长江大桥、京沪南京大胜关铁路桥、杭州湾跨海大桥等60余座大型铁路、公路桥梁使用。

国产高质量家电面板已广泛用于各类家电产品,国产不锈钢已占国内市场不锈钢产品的30%以上,产品结构明显向优化的方向发展。

2.钢铁产品出口大幅增长,进口有所下降2010年出口钢材4255.6万吨,钢坯14.2万吨,折合粗钢出口4541.43万吨,比上年增加1920.47万吨,增长73.27%;全年出口钢材1643.01万吨,钢坯63.69万吨,折合粗钢进口1811.57万吨,比上年减少522.67万吨,下降22.39%。

∙我国钢铁业的国际竞争力比较分析∙钢铁工业是国民经济的基础工业,具有很强的产业关联性,上游影响交通运输、采矿等产业,下游影响建筑、汽车、造船、机械电子等行业。

因此,钢铁工业依然是许多工业化国家最重要的产业部门之一,一个国家的钢铁工业状况是衡量其工业水平和综合国力的重要指标。

对于我国这样一个正从传统经济转向工业化的大国而言,没有钢铁工业强有力的支持,是不可能顺利完成这一过渡的。

我国钢产量自1996年突破1亿吨后,产量逐年增长,连续多年稳居世界第一。

我国虽然是钢铁大国,但距钢铁强国还有相当距离,一方面,我国钢产量中90%的普钢产量的生产能力过剩;另一方面,高档次、高品质的钢材在数量和质量上无法满足需求,不得不大量依靠进口。

这一状况已使我国在钢铁进出口贸易上成为“输家”。

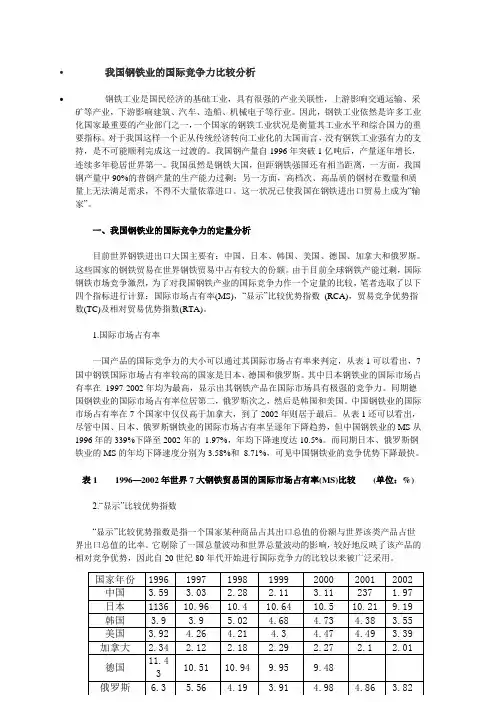

一、我国钢铁业的国际竞争力的定量分析目前世界钢铁进出口大国主要有:中国、日本、韩国、美国、德国、加拿大和俄罗斯。

这些国家的钢铁贸易在世界钢铁贸易中占有较大的份额。

由于目前全球钢铁产能过剩,国际钢铁市场竞争激烈,为了对我国钢铁产业的国际竞争力作一个定量的比较,笔者选取了以下四个指标进行计算:国际市场占有率(MS),“显示”比较优势指数(RCA),贸易竞争优势指数(TC)及相对贸易优势指数(RTA)。

1.国际市场占有率一国产品的国际竞争力的大小可以通过其国际市场占有率来判定,从表1可以看出,7国中钢铁国际市场占有率较高的国家是日本、德国和俄罗斯。

其中日本钢铁业的国际市场占有率在1997-2002年均为最高,显示出其钢铁产品在国际市场具有极强的竞争力。

同期德国钢铁业的国际市场占有率位居第二,俄罗斯次之,然后是韩国和美国。

中国钢铁业的国际市场占有率在7个国家中仅仅高于加拿大,到了2002年则居于最后。

从表1还可以看出,尽管中国、日本、俄罗斯钢铁业的国际市场占有率呈逐年下降趋势,但中国钢铁业的MS从1996年的339%下降至2002年的1.97%,年均下降速度达10.5%。

中国钢铁工业面临三个态势变化分析地域:国内信息类别:行业动态行业类别:钢铁作者:发布人:钢铁行业管理审核发布时间:2010-10-14 14:37:59.0中国钢铁业、钢铁物流业将迎来模式创新新时代分析(一)——钢铁工业面临三个态势变化面对当前和今后世界经济形势演变趋势,钢厂和贸易商都应该思考:钢材和铁矿石市场将发生什么重大态势变化?钢铁业和流通业发展模式将发生什么重大变化?时代的机遇是什么?概括来讲,以下三个态势变化是未来的钢铁工业所不可避免的:一是我国钢铁需求将呈现低增长的趋势。

这种趋势的出现将引发钢铁企业、钢铁物流企业发展模式的改变,引发铁矿石、钢材市场运行态势的一系列变革。

二是铁矿石市场在悄然发生改变。

目前,中国和国际铁矿石市场供需平衡关系进入相持阶段,但是这种平衡很脆弱,未来势态将向着有利于中国钢铁企业的方向发展。

三是世界经济运行风险前所未有。

从目前来看,世界经济短期内难以恢复到2008年上半年以前的快速增长水平。

以上三个态势的变化将给钢铁生产企业带来挑战,也将带来新的发展机遇:一是依靠国内投资扩建谋发展已经没有出路,钢铁企业将进入一个发展战略调整的新时期。

企业将来拓疆布局要以企业兼并重组和“走出去”发展为重点,战略经营管理、战略协调将在企业发展中占有越来越重要的位置。

二是市场关系的稳定度将增加。

在没有重大国际经济发展波动影响的条件下,国内钢材市场只能在大势平稳中震荡波动。

当前面临的市场困难将是一种市场常态,这种市场态势也成为企业优胜劣汰的发展机遇。

三是贸易商数目急剧增加的时代将结束,中国钢材贸易商面临着发展模式的创新。

一、我国钢铁需求已进入高消费、低增长时期发达国家实现工业化时期的人均年度用钢消费曾经达到600公斤,这也是许多人估算我国钢铁消费饱和点前后的人均年度用钢消费水平的基本依据。

但同时,我国东西部经济发展的不平衡,区域经济结构调整的任务十分繁重,一半人口仍在农村等因素都将影响我国年度钢铁消费。

钢铁行业的国内外市场对比机会和挑战的对比分析中国钢铁行业是世界上最大的钢铁生产和消费国家之一。

然而,随着国内市场竞争的加剧和国际贸易摩擦的加剧,中国钢铁行业面临着越来越多的机会和挑战。

本文将对中国钢铁行业的国内外市场进行对比分析,以了解其机会和挑战。

一、国内市场的机会和挑战作为世界上最大的钢铁消费国,中国钢铁行业在国内市场面临着巨大的机会。

随着城镇化进程的加快和基础设施建设的不断推进,对钢铁产品的需求将持续增长。

此外,中国中产阶级的崛起也将带动消费升级,对高品质钢铁产品的需求增加。

然而,国内市场也存在着一些挑战。

首先,中国钢铁行业存在过剩产能的问题。

在过去几十年中,中国大量投资于钢铁行业,导致生产能力严重超过需求。

过剩产能不仅造成了资源浪费,还导致了价格竞争的加剧。

同时,环境保护的要求也给钢铁企业带来了压力,需要采取更多的环保措施来降低污染物排放。

二、国际市场的机会和挑战中国钢铁行业在国际市场上也面临着机会和挑战。

作为全球第一大钢铁出口国,中国钢铁产品具有一定的竞争优势。

相对较低的价格和大规模生产使得中国钢铁产品在国际市场上具有一定的竞争力。

然而,国际市场的竞争也越来越激烈。

一方面,其他发展中国家的钢铁行业也在迅速崛起,它们不断提高技术水平和产品质量,与中国钢铁企业形成竞争。

另一方面,国际贸易保护主义的抬头给中国钢铁产品出口带来了一定的压力。

一些国家对中国钢铁产品采取了贸易制裁措施,限制了中国钢铁产品的进入。

三、机会与挑战的对比分析从机会和挑战的对比分析来看,中国钢铁行业在国内市场的机会更多,但同时也面临着更多的挑战。

国内市场的机会主要来自于快速的经济发展和消费升级的趋势,这将刺激钢铁产品的需求增长。

然而,过剩产能和环境保护的问题仍然是中国钢铁行业的主要挑战。

在国际市场上,中国钢铁行业面临着竞争日益激烈和贸易保护主义的双重挑战。

虽然中国具有一定的竞争优势,但其他发展中国家的崛起和贸易制裁给中国钢铁产品的出口带来了一定的压力。

钢铁行业的国内外市场趋势对比机会和风险的评估随着全球工业化进程的加速推进,钢铁行业作为基础产业之一,一直处于高速发展状态。

本文将对钢铁行业的国内外市场趋势进行对比分析,并评估其中的机会和风险。

一、国内市场趋势对比1.1 市场规模中国是全球最大的钢铁消费国,国内市场规模巨大。

据统计数据显示,2019年中国钢铁产量达到9.92亿吨,占全球总产量的近五分之一。

而且随着国内经济的不断发展,对钢铁的需求量依然保持较高增长速度。

1.2 技术创新近年来,国内钢铁企业加大了技术创新力度,不断提高产品质量和生产效率。

在冶炼、轧制、热处理等关键技术方面取得了重要突破,提升了国内钢铁产业的竞争力。

1.3 产能过剩然而,国内钢铁行业也面临产能过剩的问题。

在过去几年里,大量的新建钢铁产能导致市场供应过剩,钢材价格下跌。

这给企业带来了严重的盈利困难。

二、国外市场趋势对比2.1 市场需求钢铁是世界经济发展的基础材料,受到全球市场需求的影响。

近年来,发达国家的基建工程投资逐渐回暖,对钢铁市场需求有所增长。

同时,其对高质量、高性能钢材的需求也在不断提高。

2.2 保护主义政策一些国家出台了保护主义政策,对进口钢铁征收关税,工业产能得到保护。

这对中国钢铁行业来说是一种挑战,限制了其出口市场的扩张。

2.3 环保压力国外环保法规日益严格,限制了一些落后产能的投放,推动了钢铁行业转型升级。

在此背景下,一些具备先进环保技术的企业有机会进入国外市场,满足国外市场对绿色钢材的需求。

三、机会和风险评估3.1 机会在国内市场,钢铁行业仍然存在巨大的发展机会。

随着国家对基建、制造业等领域的加大投资,钢铁需求将保持相对稳定的增长态势。

此外,技术创新为企业提供了提升竞争力的机会。

在国外市场,虽然面临一定的保护主义和环保压力,但中国钢铁行业在价格竞争力、技术创新等方面具备一定优势。

随着一带一路倡议的推进,中国企业有机会拓展海外市场,尤其是发展中国家的基础设施建设领域。

中、美、日等国钢铁产业布局变化及比较

杜立辉

【期刊名称】《冶金信息导刊》

【年(卷),期】2010(000)006

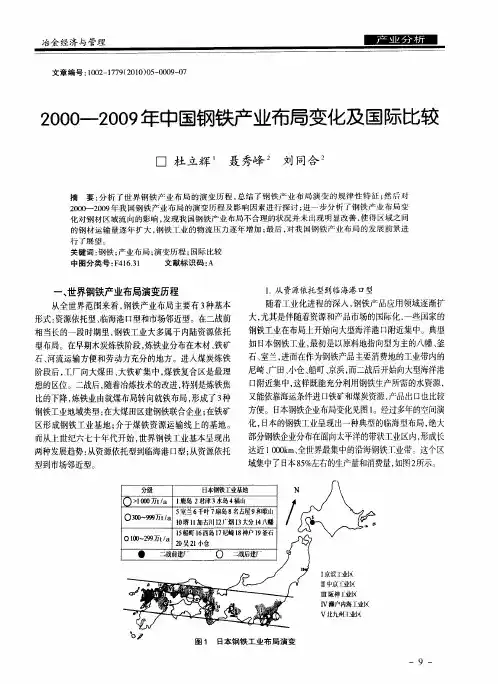

【摘要】分析了世界钢铁产业布局演变历程,总结了钢铁产业布局演变的规律性特征。

对2000~2009年我国钢铁产业布局的演变历程及影响因素进行探讨。

进一步分析了钢铁产业布局变化对钢材区域流向的影响,发现我国钢铁产业布局不合理的状况并未出现明显改善,由此使得区域之间的钢材运输量逐年扩大,钢铁工业的物流压力逐年增加。

最后对我国钢铁产业布局的发展前景进行展望,指出在发展过程中要体现三个特点:沿江布局体现继承性、内陆布局体现资源性、沿海布局体现时代性。

【总页数】6页(P1-6)

【作者】杜立辉

【作者单位】大公国际资信评估有限公司博士后工作站,北京100125

【正文语种】中文

【中图分类】F426.31

【相关文献】

1.2000-2009年中国钢铁产业布局变化及国际比较 [J], 杜立辉;聂秀峰;刘同合

2.中美日钢铁产品结构比较研究——兼论中国钢铁产品结构演进绩效 [J], 李凯;乔红艳

3.初中数学教学大纲中数学能力的比较研究——中、日、美、英、法五国的比较研究 [J], 杜先存;任丽洁

4.初中数学教学大纲中数学能力的比较研究——中、日、美、英、法五国的比较研究 [J], 杜先存; 任丽洁

5.1975年中国海城地震与1978年日本伊豆—大岛—琴海地震的前兆现象之比较:前兆现象中应力变化的可能效应 [J], KIYOO MOGI;曾包红

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国钢铁产业布局变化及国际比较( 中国钢铁产业布局变化及国际比较(下)

地域:国内 作者: 信息类别:行业动态 行业类别:钢 铁 发布人:钢铁行业管理审核 发布时间:2010-12-30 14:58:21.0

三、中国钢铁区域市场流向分析 钢铁工业的布局直接决定了钢材的区域流向。

整理 2009 年 70 家重点企业钢材的区域流向, 如表 1 所示。

2009 年这 70 家大中型企业共生产 3.82 亿 t 钢材,占全国钢材总产量 6.92 亿 t 的 55.20%,因此,可以 将其作为样本,对全国钢材市场流向进行分析。

在统计的过程中,首先对数据进行了处理。

比如从首钢 总公司的钢材总产量中扣除位于西南的水城钢铁和贵阳特钢的钢材产量,把水城钢铁和贵阳特钢的钢材 产量纳入西南;将宝钢集团的钢材总产量中扣除位于西北的八一钢铁的钢材产量,把八一钢铁的钢材产 量纳入西北;再扣除位于中南的韶钢和广钢的钢材产量,把韶钢和广钢的钢材产量纳入中南;从河北钢 铁集团的钢材总产量中扣除位于中南的舞阳钢铁的钢材产量,把舞阳钢铁的钢材产量纳入中南;等等。

表 1 2009 年重点企业钢材区域流向统计 单位/万 t 产地 华北 东北 华东 中南 西北 西南 华北 6 310 527 184 246 87 19 东北 308 1 740 98 16 5 8 华东 4 483 1 475 7 100 2 513 94 89 销地 中南 1 215 461 657 4 418 132 197 西北 359 39 48 111 1 247 43 西南 153 21 108 550 212 1 851 出口 346 237 301 262 6 40

对表 1 中数据计算整理,得到我国各区域市场钢材绝对输入/输出量流向(在此不考虑进口因素),见图 10。

图 10 2009 年重点企业区域市场绝对输入/输出量(单位/万 t) 结合表 1 和图 10,分别计算出每个区域企业生产的钢材中,供应本地区的数量、区域间净输出量、出口 量、净输出量(区域间净输出量+出口量)、净输出比例,结果见表 2。

根据各钢铁区域市场的净输入输 出比例,可以把 2009 年我国的钢铁区域市场划分为 3 种类型:①自给型的西北市场:西北市场净输入比 例为 4.88%,净输入钢材 64 万 t,说明 2009 年西北市场基本实现了自给;②输出型的东北市场、华北市 场和中南市场:东北市场、华北市场和中南市场净输出比例分别为 57.20%、47.90%和 19.00%,分别输出 钢材 2 325 万 t、5 801 万 t 和 1 036 万 t,说明 2009 年这 3 个区域市场“绝对”过剩程度较为严重; ③输入型的华东市场、西南市场:华东市场和西南市场净输入比例分别为 50.55%和 25.93%,分别输入钢 材 7 258 万 t 和 648 万 t,说明 2009 年这两个区域市场钢材需求量较大,需要从其他区域大量调入。

其 中华东市场属于我国用钢最多的区域,西南市场的较多输入则与灾后重建有较大关系。

表 2 2009 年中国各区域市场钢材输入/输出情况 区域 华北 供应本地区 6 310 区域间净输出 5 455 出口 346 净输出 5 801 单位/万 t 净输出比例/% 47.90

东北 华东 中南 西北 西南

1 7 4 1 1

740 100 418 247 851

2 088 -7 559 774 -70 -688

237 301 262 6 40

2 325 -7 258 1 036 -64 -648

57.20 -50.55 19.00 -4.88 -25.93

为了进一步进行可比性分析,笔者计算了 2007 年中国各区域市场钢材输入/输出情况,如表 3 所示。

可 以看到,2007-2009 年,各区域市场钢材输入/输出情况发生了较大变化。

其中华北市场和东北市场净输 出比例分别增加了 8.36 个百分点和 1.47 个百分点,华东市场净输入比例增加了 37.99 个百分点,中南 市场由净输入比例 18.39%变为净输出比例 19.00%, 西北市场由净输出比例 16.33%变为净输入比例 4.88%, 西南市场的净输入比例增加了 19.73 个百分点。

上述变化,有的是由于特殊因素引起的,但更多的是由 于各区域之间钢铁产业布局更加不均衡引发的。

表 3 2007 年中国各区域市场钢材输入/输出情况 单位/万 区域 华北 东北 华东 中南 西北 西南 供应本地区 3 464 1 400 7 044 2 600 814 1 400 区域间净输出 1 808 1 255 -1 932 -1 053 71 -149 出口 458 507 920 467 88 56 净输出 2 266 1 762 -1 012 -586 159 -92 净输出比例/% 39.54 55.72 -12.56 -18.39 16.33 -6.20

综合分析,近年来我国钢铁工业布局不合理的状况并没有明显改善。

如主要依靠区域资源优势(如铁矿 石、焦炭等)发展起来的华北地区 2000-2009 年粗钢产量全国占比的大幅提升直接导致该区域净输出量 和比例快速增加;而钢材的主要消费地华东地区 2000-2009 年粗钢产量全国占比仅小幅提升,而该区域 净输入量和比例快速增加。

由此使得区域之间的运输量逐年扩大,钢铁工业的物流压力逐年增加。

而从铁路运输看,截至 2008 年末,我国铁路营运里程只有 7.97 万 km,且承担着庞大的不断增长的客运 功能。

如 2007 年、2008 年铁路旅客周转量分别达到 7 216.3 亿人·km 和 7 778.6 亿人·km,同比分别 增加 8.97%和 7.79%。

有限的货运能力中,又有 35%左右要确保煤炭运输,2007 年和 2008 年,煤炭铁路 货运量分别为 7 416 亿 t·km 和 8 360 亿 t·km,分别占全国铁路货运量的 33.93%和 35.79%。

钢铁工业 的原燃料、产品运输则需要在“夹缝”中求生存。

2000-2008 年钢铁行业(本文按钢材、金属矿石和焦 炭 3 种产品合计)铁路周转量及占全国铁路货运总量比例逐年上升(见图 11),使我国钢铁企业本来就 很紧张的运输状况雪上加霜。

当铁路运输不能满足各地区之间庞大的原燃料、钢材物流时,进一步给公 路、水路等运输方式增加压力,同时,也增加了企业的物流成本和销售成本等费用。

因此,上述变化启 示我们,未来对钢铁工业产业布局的调整,更应放到国家整个工业布局调整的高度上来,充分考虑下游 需求的变动,充分考虑能源、资源、物流等因素的约束条件,进一步统一协调规划。

图 11 2000-2008 年我国钢铁行业货物周转量及占全国货物周转量比重 四、建议

展望我国钢铁产业布局的发展前景,只有综合考虑资源状况、需求因素、交通运输乃至区域环境约束和 发展定位等各种因素,改善我国钢铁产业布局,才能使其健康发展。

在这个过程中需要体现 3 个特点: 沿海布局体现继承性,内陆布局体现资源性,临海布局体现时代性。

根据我国当前的国情,面向国内外 国两种资源、两个市场着眼于现有布局,使临海、沿海和内地依次呈现“点、带面”的发展模式,如图 12 所示。

图 12 我国钢铁产业布局发展前景 总体上看,未来我国钢铁工业国内布局调整继续面临较大的挑战。

从国内范围看,应该说我国经济已经 “全球化”了,但钢铁市场的“全国化”尚未充分实现。

未来需要进一步突破区域分割,进一步实现主 要钢铁企业的全国布局。

从国际范围看,我国钢铁企业尚处于“被国际化”的阶段,未来必须在国内一 体化的基础上,更主动地走向全球化。

钢铁企业应逐步在国际化分工、资源分配中争取一个更加有利的 形势,并通过投资改善与相关国家和地区的关系,在更广阔的空间进行产业调整和资源整合。

在这个过 程中,企业必须要具备拥有全球视野、战略思维能力的领袖和经营团队,拥有核心技术和核心竞争力, 形成全球认同的品牌和信用能力,以此逐步具备集成和整合全球资源的能力,逐渐成为全球产业链、价 值链的组织者和利益分配者。

本文结束

参考文献: 参考文献:

信息来源: 信息来源:《冶金经济与管理》 相关连接关键字: 相关连接关键字:

。