三大柱式在现代建筑中的运用

- 格式:doc

- 大小:17.56 MB

- 文档页数:17

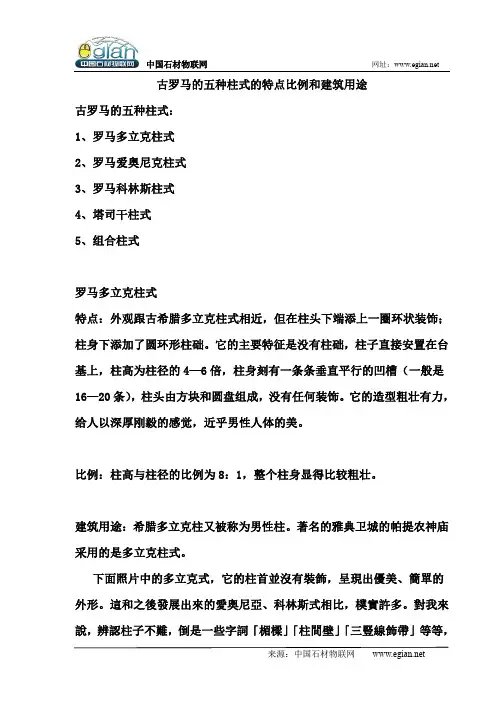

古罗马的五种柱式的特点比例和建筑用途古罗马的五种柱式:1、罗马多立克柱式2、罗马爱奥尼克柱式3、罗马科林斯柱式4、塔司干柱式5、组合柱式罗马多立克柱式特点:外观跟古希腊多立克柱式相近,但在柱头下端添上一圈环状装饰;柱身下添加了圆环形柱础。

它的主要特征是没有柱础,柱子直接安置在台基上,柱高为柱径的4—6倍,柱身刻有一条条垂直平行的凹槽(一般是16—20条),柱头由方块和圆盘组成,没有任何装饰。

它的造型粗壮有力,给人以深厚刚毅的感觉,近乎男性人体的美。

比例:柱高与柱径的比例为8:1,整个柱身显得比较粗壮。

建筑用途:希腊多立克柱又被称为男性柱。

著名的雅典卫城的帕提农神庙采用的是多立克柱式。

下面照片中的多立克式,它的柱首並沒有裝飾,呈現出優美、簡單的外形。

這和之後發展出來的愛奧尼亞、科林斯式相比,樸實許多。

對我來說,辨認柱子不難,倒是一些字詞「楣樑」「柱間壁」「三豎線飾帶」等等,弄得我很亂,也不清楚到底指的是什麼地方。

今天很有收穫地弄清楚了,真是開心的不得了。

照片中,除了楣樑外,都是多立克式建築才有的東西。

這樣以後再去辨認這是何種建築時,就更清楚了。

罗马爱奥尼克柱式特点:它的主要特征是有柱础,柱头的正面和背面各有一对涡卷,柱高与柱径的比例增大,,给人以柔美的感觉,近乎女性人体的美。

希腊爱奥尼柱式的特点是比较纤细秀美,柱身有24条凹槽,柱头有一对向下的涡卷装饰,爱奥尼柱又被称为女性柱。

爱奥尼柱式的主要特征是它的柱头,它也是许多理论和实践论述的主题,全赖维特鲁威(Vitruvius)的一段简短和晦涩的描述*。

仅有的工具是一把直尺、直角器、线索(以量度半长)以及一个圆规。

比例:爱奥尼克式的柱身比例修长,上下比例变化不显著,柱子高度为底径的9至10倍,柱身刻有凹圆槽,槽背呈带状,有多层的柱础,檐部高度与柱高的比例为1:5,柱间距为柱径的2倍。

爱奥尼柱为8或9个直径高,在美国的改良格式中甚至更高。

它们通常刻有凹槽。

西方古典柱式是建筑学中一种常见的柱式体系,用于支撑建筑物的屋顶或其他结构。

这种柱式体系源自古希腊和古罗马的建筑风格,后来被广泛采用和传承至今。

西方古典柱式主要由三种经典柱式构成,它们分别是:

1. 多立克柱式(Doric Order):多立克柱式是最早出现的一种柱式,特点是柱身简洁厚实,无基座,顶部有简单的方形檐口(称为“简短”的阿比庇底斯)。

典型的多立克柱式常用于古希腊的神庙和其他公共建筑。

2. 伊奥尼亚柱式(Ionic Order):伊奥尼亚柱式相对较细长,顶部的檐口以卷曲的螺旋形状(称为“伊奥尼亚风琴管”)为特征。

伊奥尼亚柱式起源于古希腊的亚细亚地区,后来也被广泛用于古罗马和罗马复兴时期的建筑。

3. 科林斯柱式(Corinthian Order):科林斯柱式是最复杂、装饰性最强的一种

柱式,其顶部檐口常呈开放的叶状结构。

科林斯柱式起源于古希腊的科林斯城,后来在古罗马建筑和罗马复兴时期得到广泛应用,常见于神庙和重要公共建筑。

这三种柱式体系在古代和后来的西方建筑中被广泛运用,并在不同历史时期和地域产生了一些变体和演化。

它们不仅是建筑结构的一部分,也代表了西方古代文明和建筑艺术的精髓。

至今,在现代建筑设计中,这些古典柱式仍然是一种常用的建筑元素,常用于赋予建筑以庄重、典雅和历史感。

列举古罗马的柱式古罗马是世界上历史最悠久的文明之一,其在建筑艺术方面的杰出贡献备受称赞。

古罗马柱式是其建筑工程中不可缺少的一部分,自古至今钦佩不已。

在这篇文章中,我将列出古罗马的柱式,并探讨这些柱式的起源,特点和用途。

1. 多立克柱式多立克柱式是由古希腊时期的矗立式发展而来的。

顶部为方形的古典希腊式柱顶被改成了饰有装饰列的圆锥形台座。

这种柱式通常用于宗教建筑物和大型公共建筑的外部。

多立克柱式也被用于罗马竞技场和浴馆的建筑中。

2. 爱奥尼克柱式爱奥尼克柱式是由古典希腊时期的女神庙柱式发展而来,它采用了女神头像和卷曲装饰。

这种柱式的顶部为带有双面卷曲角度的抛物线式柱顶。

爱奥尼克柱式通常用于宫殿和神庙建筑中。

3. 柯林斯柱式柯林斯柱式是一种古希腊风格的柱式,它通常被用于罗马建筑物的外立面和庭院等地方。

柯林斯柱式由方形柱顶、飞檐和根据底部修饰的多层台座组成。

4. 半柱式半柱式是一种简化的柱式,只有一半的柱体,另一半嵌在墙壁中。

这种柱式被广泛应用于各种建筑风格中,包括现代建筑中。

5. 曲尺柱式曲尺柱式是一种特殊形式的柱式,它有一个弧形的柱顶和底座。

这种柱式通常被用于宫殿和神庙建筑中,以增强建筑的优雅和精细度。

6. 罗马漩涡柱式罗马漩涡柱式是一种特殊形式的柱式,它带有漩涡和水纹状的装饰。

这种柱式通常用于宫殿和神庙建筑中,以增强建筑的装饰性和豪华感。

7. 弯角柱式弯角柱式是一种柱式,顶部呈角形,使其适用于外部建筑装饰。

这种柱式通常用于大型建筑物的外立面。

8. 苏达柱式苏达柱式是一种被广泛应用于宫殿和庞大大厦建筑中的柱式,主要特点是由古代建筑师所创,具有浮夸的装饰性风格。

9. 圆柱式圆柱式是一种经典的柱式,它可以用于几乎任何类型的建筑中,从宫殿到公共建筑,从现代建筑到传统建筑。

它通常具有更为简单和优雅的外观,以混合现代和古典美学为基础。

10. 菱形柱式菱形柱式是一种古板形式的柱式,由钻石形锥体柱和简单的台座组成。

柱式的名词解释柱式,作为一种建筑结构形式,是建筑领域中广泛采用的一种设计风格。

它们以柱子作为主要的结构支撑元素,通过柱子的布置和排列来分担楼板和屋顶等载荷,从而实现建筑物的稳定和实用性。

一、起源和历史柱式建筑可以追溯到古代文明时期,最早出现在古埃及、古希腊和古罗马等文明中。

在这些古老的文明中,柱式建筑因其独特的美学和功能性逐渐流行起来。

尤其在希腊,柱式有着深厚的文化和哲学背景,成为了古希腊建筑的重要元素。

古希腊柱式建筑经过几个时期的演化,最终形成了科林斯式、伊奥尼亚式和多立克式三种主要的柱式类型。

这些柱式风格影响了整个古希腊和罗马时期的建筑。

在中世纪欧洲,柱式建筑的发展遇到了一些障碍。

该时期的建筑更多地依靠厚重的墙体来承担荷载,柱子的使用相对较少。

然而,在文艺复兴时期,柱式建筑再度流行起来,成为了建筑师们追求的理想形式。

这一时期的建筑创新使得柱式重新得到了重视,不同的柱式风格也被创作和应用于许多宫殿、教堂和公共建筑中。

二、柱式的类型和特点1. 多立克式柱式:多立克式柱式是古希腊柱式中最古老的一种形式。

它以雄壮和简约的特点而闻名,柱身略微向内凹陷,上部装饰着浮雕。

2. 罗马柱式:罗马柱式是古罗马时期的柱式建筑风格,与古希腊柱式相似,但更加华丽和富丽堂皇。

罗马柱式分为多种类型,如多立克式、伊奥尼亚式和科林斯式。

3. 文艺复兴柱式:文艺复兴时期重新唤起了对古代希腊和罗马建筑的兴趣,柱式建筑也随之复兴。

文艺复兴柱式以华丽的装饰和纪念碑般的外观为特点,常用于宮殿、教堂和其他重要建筑。

4. 现代柱式:在现代建筑中,柱式依然扮演重要的角色。

现代建筑师通过创新和结构的改进,使得柱子不再仅仅是一个负载承担元素,而成为了艺术的表达和建筑风格的标志。

三、柱式的应用领域柱式建筑广泛应用于各种建筑类型,包括宫殿、教堂、剧院、商业建筑和住宅等。

柱式的存在不仅仅是为了结构的稳定和功能的实现,还能增加建筑的美感和艺术价值。

它们可以作为建筑风格的象征,为建筑赋予独特的个性和魅力。

柱式所谓“柱式”,是指石柱构成的规。

在古希腊的建筑中无论是柱头、柱身、还是柱下的基座,不同地区形成的柱式都有自己统一的形式,比例,和相互组合的统一形式、比例和相互组合关系,经典的古希腊柱式共有三种,它们是形成于多立克族地区的“多立克拄式”,形成于爱奥尼族地区的“爱奥尼拄式”和据传由雕刻家卡利马科斯发展创造的“科林斯拄式”。

柱式的形成,是古希腊对西方建筑的一大贡献。

一、古埃及石柱大约在公元前 2 650年的古王国时期 ,建筑师伊姆霍太普在孟菲斯河对岸开始为第三王朝国王昭赛尔修造玛斯塔巴式陵墓 ,由于埃及人信奉个人崇拜 ,所以伊姆霍太普的名字得以流传下来。

这是一个颇富创造力和发明才能的“综合性人才” ,伊姆霍太普的最大贡献是将当地建筑物中支撑泥墙的芦苇束转化为石头建筑中的基本要素——圆柱。

撒卡拉陵墓建筑群中有一座行政建筑物叫“北房” ,在其残留的一处遗址上有 3根秀丽挺拔半附墙壁的圆柱 ,它们形状酷似埃及低洼沼泽地中的纸莎草和芦苇 ,柱子顶端用来摆放支撑横梁的柱头则像伞状的纸莎草蓬头。

埃及建筑师在卢克索的阿蒙神庙的柱子上反复使用了这种伞状纸莎草蓓蕾式风格。

在古埃及柱头艺术中另两种形式为兽头式、人头像式。

当然也有混合式柱头。

古埃及石柱很粗 ,这可能与它由芦苇束转化而来有关 ,然而正因为粗壮 ,更恰当地表现了神庙森严、威武 ,阿蒙神庙柱厅巨大空间由许多石头过梁来覆盖 ,故厅巨石如林 ,排列密集 ,野性粗犷 ,光线透过主侧窗射向柱子 ,光影斑驳 ,给人神秘、压抑感。

因此文人们感叹 :中国人用柱子说话的能力不如古埃及人。

但是古埃及石柱的价值决不在于此 ,而是在于强调了石头建筑的要害是关于巨石柱子的艺术。

它对建筑柱式的发展提供了极为重要的启迪 ,开创了以石料作为建筑梁柱等基本构件的建筑形式。

二、古希腊三柱式柱式: 柱式是指一整套古典建筑立面形式生成的原则。

基本原理就是以柱径为一个单位,按照一定的比例原则,计算出包括柱础(Base)、柱身(shaft)和柱头(Capital)的整个柱子的尺寸,更进一步计算出包括基座(Stylobate)和山花(Pediment)的建筑各部分尺寸。

古希腊柱式分类

古希腊柱式主要分为以下三种:

1.多立克柱式(Doric order):兴起于公元前7世纪,壮而短,有20个

凹槽(flutes),没有柱基,造型简单、厚重,可比作男性,范例如帕

特农神庙(The Parthenon)、火神庙(Temple of Hephaestus)。

2.爱奥尼亚柱式(Ionic order):兴起于公元前6世纪,多用于小型建筑

和神庙内部,柱身有24个凹槽,柱头上有2个涡卷饰(volutes),造

型修长、秀气,可比作女性,范例如伊瑞克提翁神庙(Erechtheion)、雅典娜神庙(Temple of Athena Nike)。

3.科林斯柱式(Corinthian order):兴起于公元前5世纪,瘦削,柱身

有24个凹槽,除柱头更繁复外,和爱奥尼亚柱式相似,范例如宙斯神庙(Temple of Olympian Zeus)。

以上就是古希腊的三种主要柱式,不同的柱式在历史发展过程中逐渐形成各自独特的风格和特点。

建筑古希腊柱式识别指南:原来每种柱式都有不同的审美内涵提起古希腊柱式,相信不少人的第一反应是——分不清各种柱式之间的区别。

当然,不止是我们,文艺复兴时期,建筑师们想要复兴古希腊古典建筑,奈何也搞不清楚古希腊柱子的规制。

阿塔罗斯柱廊直到1415年,波焦·布拉乔利尼(Poggio Bracciolini)在瑞士的圣加仑修道院中,发现了生活于古罗马建筑师维特鲁威(约公元前85年至公元前20年)的著作——《建筑十书》手抄本。

通过这本书,建筑师们终于搞明白了古希腊的圆柱到底是怎么回事,古典建筑风风火火搞起来,并把这些圆柱的类型(Genus)称为“柱式(Order)”。

所以说,虽然早在古希腊就出现了不同种类的柱子,但古典柱式的概念和体系直到一千多年以后的文艺复兴时期才正式形成。

总结来说,古希腊的圆柱基本可以分为三种柱式:多立克柱式Doric Order爱奥尼柱式Ionic Order科林斯柱式Corinthian Order同时,建筑师们在实地测绘古代建筑时,意识到维特鲁特之后的古罗马人在后来的建筑中吸收了古希腊三种柱式的元素,在此基础上又发展出了两种新的柱式:塔斯干柱式(托斯卡纳柱式)Tuscan Order混合柱式Composite Order分不清?看外形!那么,这五种柱式应该如何区分呢?最简便的办法:看柱头柱头光秃秃的什么也没有,一根柱子顶着一个扁扁的倒圆锥台,就是多立克柱式。

爱奥尼柱式加了一点装饰,柱头两边各有一个优雅的涡卷。

科林斯柱式的柱头装饰稍复杂了一点,在涡卷之下又雕刻了许多茛苕叶(Acanthus)。

但加上塔斯干柱式、混合式柱式,光看柱头就不够了。

塔斯干柱式的柱头与多立克柱式一样,都是倒圆锥台,二者的区别在于柱身。

塔斯干柱式的柱身是光滑的,而多立克柱式的柱身刻有20道竖直的凹槽。

混合式柱式,光听名字就能猜到,是最最华丽的柱式,可以说是爱奥尼柱式和科林斯柱式的结合体。

但光从柱头上,并不容易与也很华丽的科林斯柱式区分。

西方古典柱式在中国近现代建筑设计中的应用作者:管斐斐张晓清来源:《中国民族博览》2018年第04期【摘要】柱式是欧洲建筑艺术中最重要的组成部分。

古典柱式分为古希腊三柱式和古罗马五柱式。

罗马五柱式是希腊三柱式的继承、延续和发展。

西方古典柱式艺术是西方建筑文化中最杰出的成就之一,成为西方古典建筑文化的典范。

鸦片战争后,西方古典建筑柱式在中国广泛传播,并对中国近现代建筑设计产生了巨大影响。

【关键词】古典柱式;古希腊;古罗马;近现代建筑【中图分类号】G122 【文献标识码】A柱式,指石质梁柱构成的规范,是一整套古典建筑立面形式生成的原则,是西方古典建筑的核心,具有丰富的人文与历史内涵。

它源于古典时代,自意大利文艺复兴时期之后支配了三百多年的西方建筑景观,并传播到了全世界。

即便在20世纪现代主义建筑兴起之后,它也未完全退出历史舞台,而是作为一个文化符号,以各种形式出现在现当代文化景观中。

古典柱式是西方古典建筑的重要造型手段,包括古希腊三大经典柱式(多立克、爱奥尼亚、科林斯)和古罗马五柱式(塔司干、多立克、爱奥尼亚、科林斯、混合式),共称“古典五柱式”。

一、古希腊三大经典柱式多立克柱式:特点是柱身比较粗壮宏伟,柱径与柱高比为1:4~6;开间比较小,柱间距约为柱径的1.2至1.5倍;柱式没有柱础,雄健的柱身从阶座上拔地而起;柱身有20个尖齿凹槽,收分和卷杀都比较明显;柱头是简单而刚挺的倒圆锥台,显得粗壮有力;檐部高大厚重,高约为柱高的 1/3;整个多立克柱式像威武雄健的男性,故又被称为男性柱。

多立克是风格成熟的柱式,彰显出男人成熟躯体的阳刚之美,表现着刚劲雄健的性格。

雅典卫城著名的帕提农神庙就是多立克柱式。

爱奥尼亚柱式:特点是柱身比较纤细修长,柱径与柱高比为1:9~10;开间比较宽,柱间距约为柱径的2倍;有多层柱础;柱身有24个平齿凹槽,垂直线纹更为精细,中部鼓出不大明显;柱头是一对向下的涡卷装饰,显得优美典雅;檐部比较轻巧,高度与柱高的比例为1:5;整个爱奥尼亚柱式犹如柔美秀丽的女性,又被称为女性柱。

各种结构在现代建筑中应用在我们生活中越来越多的高层建筑物、超高层建筑物被建成,这些建筑物为我们的生活带来了很多的益处,使得我们的生活质量在不同的层次上得到一定的提高。

现阶段建成的著名建筑物有很多,如:阿联酋的迪拜塔(高828米)、台湾的101大厦、上海金茂大厦等。

不管是高层建筑物、超高层建筑物还是一般的普通建筑物都是由结构来承受其荷载的,也就是说结构是建筑物的基本受力骨架。

结构在荷载的作用下,其基本受力状态可以分为拉、压、弯、剪、扭五种。

结构在水平方向和竖直方向可以分为水平体系和竖向体系。

结构的水平体系可以由板、梁、桁架等多种构件组成。

其主要类型有。

(1)屋架、屋面板及支撑系统组成的水平结构体系;(2)装配式梁板组成的屋盖或楼盖;(3)装配-整体式楼(屋)盖;(4)现浇钢筋混凝土楼盖;(5)网架体系;(6)张拉索结构;(7)膜结构;(8)拱结构;(9)薄壳结构;(10)组合结构等。

现在生活中往往需要大空间、大跨度的建筑物,网架体系就很好的解决了这个问题。

网架体系是杆件按照一定规律布置,通过节点连接而成的网格状空间结构。

其外形可以呈平板状也可呈曲面状前者称为网架,后者称为网壳。

网架体系在生活中使用的实际工程有很多。

如:(1)哈尔滨梦幻乐园。

该乐园建于1997年,位于哈尔滨市新技术开发区。

其主体部分,建筑面积进8000㎡,为变异的扇形平面,扇形跨度为104m。

其屋盖采用刚度大的双层四角锥平板网架斜坡屋顶。

(2)上海体育馆。

上海体育馆的观众厅为圆形。

柱内直径110m,采用焊接球节点三向钢网架结构。

网架周边支撑在梁上,采用整体吊装法施工。

这些网架无论其平面形状为矩形、圆形或扇形,宏观来看,这类网架就像一块巨型平板。

(3)哈尔滨工业大学体育馆。

该馆建成于1995年,建筑面积6300㎡,八角形平面。

屋盖由4块四边形双曲抛物面单双层钢网壳交替组合而成。

(4)黑龙江速滑馆。

该馆筹建时间只要两年,屋盖结构和屋面是大跨度的技术关键。

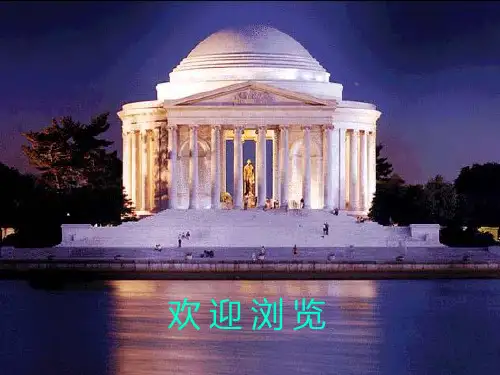

希腊建筑古典与柱廊古希腊建筑古典与柱廊古希腊建筑是世界建筑史上的瑰宝,其古典风格和独特的柱廊设计对后世的建筑影响深远。

本文将介绍古希腊建筑的特点、柱廊的形式以及其在现代建筑中的应用。

一、古希腊建筑的特点1.1 对称与比例:古希腊建筑注重对称美和比例感,通过严格的几何规划使建筑在空间布局上显得谐调和平衡。

1.2 石材建筑:受希腊地理环境的影响,古希腊建筑大量使用石材,使其具有坚固耐久的特点。

1.3 三段式结构:古希腊建筑常采用三段式结构,分为柱廊、三角楣与墙体,形成独特的建筑形式。

二、柱廊的形式2.1 多柱式:古希腊柱廊常采用多柱式,如四柱式的单柱、多柱连续排列的多柱式,塑造了柱廊的威严与庄重。

2.2 柱式种类:常见的柱式有多立克柱式、爱奥尼亚柱式和科林斯柱式。

多立克柱式庄重肃穆,爱奥尼亚柱式优雅曲线,科林斯柱式装饰丰富多样。

2.3 柱廊的配列:柱廊的配列分为前廊、周廊和单廊,常用于建筑的入口和主立面,通过柱廊的排列和布局,增强了建筑的视觉效果和空间层次感。

三、古希腊建筑的影响与应用3.1 文艺复兴时期的启示:古希腊建筑在文艺复兴时期重新受到重视,通过研究古希腊建筑的理论和实践经验,重新塑造了欧洲建筑的面貌。

3.2 美国国会大厦:美国国会大厦是一座典型的古希腊建筑风格建筑,其采用了多立克柱式和三段式结构,成为美国国家象征之一。

3.3 其他现代建筑的应用:古希腊建筑的影响可以在世界各地的建筑中看到,如博物馆、图书馆等公共建筑中常常使用古希腊建筑的元素,增加建筑的艺术性和庄重感。

结语:古希腊建筑古典与柱廊的设计独特而典雅,其注重对称与比例的几何美感,以及柱廊的形式与构造,成为世界建筑史上的经典之一。

其影响在现代建筑中得到了广泛的应用,成为建筑艺术中不可或缺的一部分。

回顾古希腊建筑的历史与特点,我们可以更好地欣赏和理解这些千年之前的杰作,并将其传承与发扬光大。

古希腊艺术元素在当代设计中的应用及文化意义一、古希腊艺术元素的影响1. 古希腊柱式古希腊柱式是古希腊建筑的重要元素之一,包括多种类型,如伊奥尼亚柱式和多立克柱式等。

在当代设计中,我们经常可以看到古希腊柱式的影子,无论是建筑的外立面设计,还是家具、灯饰等产品的造型设计,都可以找到古希腊柱式的影响。

2. 古希腊图案古希腊的艺术作品中常常出现各种几何图案和浮雕图案,这些图案在当代设计中被广泛运用。

在服装设计中,可以看到古希腊图案的影响,而在家居用品和装饰品设计中,也可以发现古希腊图案的踪迹。

3. 古希腊雕塑古希腊的雕塑艺术代表作品《米洛的维纳斯》、《大理石花瓶》等,在当代设计中也产生了深远的影响。

雕塑的线条、姿态、比例和表情都对当代设计师产生了启发和借鉴。

二、文化意义1. 美的追求古希腊是美的代表之一,古希腊的艺术追求完美的比例和和谐的形态,在当代设计中也对美的追求产生了深远的影响。

古希腊艺术元素的应用,使得当代设计更加注重形式美感和比例协调。

2. 文明交融古希腊是西方文明的摇篮,其艺术元素在当代设计中的应用,不仅仅是对古代文明的继承和发扬,也是文明交融的体现。

当代设计师通过借鉴古希腊艺术元素,将古典与现代相融合,展现出了跨时代的文明交融之美。

3. 思想的传承古希腊的艺术作品中蕴含丰富的哲学思想和人文精神,古希腊艺术元素在当代设计中的应用,也是对这些思想和精神的传承。

当代设计师在运用古希腊艺术元素的也在传递古希腊文化的思想内涵,使得设计作品更具有思想性和深度。

三、个人观点和理解作为我个人而言,古希腊艺术元素在当代设计中的应用有着极其深刻的意义。

古希腊艺术是世界艺术史上的重要篇章,其在当代设计中的影响不仅体现了对古代文明的尊重和继承,更是对美的追求、文明交融和思想传承的体现。

在我看来,古希腊艺术元素的应用,使得当代设计更具有文化底蕴和时代内涵,同时也为我们打开了一扇了解古希腊文化和思想的窗口。

在古希腊艺术元素在当代设计中的应用对于设计领域是一种宝贵的资源和财富,其文化意义不可替代。

柱式结构建筑与现代风格的融合随着时代的进步,建筑风格也发生了翻天覆地的变化。

从古代的柱式结构建筑到现代的高层建筑,每一种风格都代表着一定的时代特征和文化背景。

然而,在这个快速演变的时代中,建筑也不再局限于单一的风格,而是开始出现了多种风格的融合。

这种情况在柱式结构建筑与现代风格的融合中尤为突出。

本文将探讨这种融合的表现形式,文化因素和背景,以及对人们生活的影响等问题。

一、融合的表现形式柱式结构建筑与现代风格的融合主要表现在建筑的外观和内部设计上。

在外观方面,传统的柱式结构建筑常常是由木质或石质柱子组成的,而现代建筑则使用了更多的钢筋和玻璃等材料,因此在外观上融合也就显得尤为明显。

在设计上,则需要在保留传统建筑的特色基础上运用现代设计理念和技术。

例如,可以在传统柱子上面添加现代的玻璃幕墙,或者在建筑外墙上采用现代化的涂料和材料来增加美观性和耐用性。

这样的设计可以保留传统建筑的历史感和文化内涵,同时也符合现代人的审美需求和生活习惯。

二、文化因素和背景柱式结构建筑是一种古老的建筑风格,在中国、希腊、罗马等地区都有其独特的文化背景和历史渊源。

例如,在中国的建筑史上,柱式结构始于春秋时期,迄今已有2500多年的历史。

而现代建筑则是一个更加国际化和时尚的概念,不论是从设计理念还是建筑材料上都有明显的区别。

因此,在这样文化背景和历史差异较大的情况下,如何有效地融合这两种建筑风格也是一个重要问题。

三、对人们生活的影响柱式结构建筑与现代风格的融合不仅仅是一次技术突破和审美升级,更将直接影响人们的生活方式和生活品质。

简单说来,这种融合使传统建筑更加现代化,同时也让现代建筑更加具有文化内涵和历史感。

这种融合不仅是一种艺术和文化交流的表现,也是社会和文明进步的符号。

从更为实际的层面来看,这种融合还可以为城市的发展带来积极的贡献。

例如,在城市中心区域的文化古迹和传统建筑融入现代的商业和金融中心,可以给人们一种兼具历史与现代感的居住、办公和休闲环境,提高城市的综合品质和吸引力。

文 化 CULTURE浅谈西方古典柱式对近现代建筑的影响文/岳婷婷西方古典柱式的艺术性对近现代建筑设计的发展有 着不可替代的影响,它不仅丰富了现代建筑的装饰,成 为众多设计师表达情感的工具,而且对现代建筑设计风格的发展有一定的指向性作用,对古典柱式影响下的近 现代建筑设计风格的分析我们要通过视觉形象.用设计 的意识和思想来分析。

一、西方古典复兴建筑近现代柱式法国拿破仑时期的古典复兴建筑,以淳朴直线和优雅 的弧线来填满装饰空间.遵守古典法式规则,柱式严格遵 守着古罗马柱式的规范,并且以古罗马帝国时期的纪念性 建筑设计作为效仿对象。

意大利人接受这些观点和主张,认为古罗马建筑的根源在意大利土地上的伊达拉里亚人 而不在希腊,希腊罗马的优劣之争在古典主义时期异常激 烈。

万神庙建于圣内维埃芙山上,平面是希腊十字形式建设时,中央弯顶下有柱子支撑,后因自然原因被毁,改为四个墩子,内部柱子跨距较大且细,立面柱廊有六根19米的柱子,采用的是罗马神庙的立面构图形式。

英国和德国主要是以古希腊建筑复兴:英国不列颠博物馆(如图1 )就是希腊复兴的代表性建筑,利用古希 腊建筑的一些元素和母题,得到了十分强大有气势的建筑设计效果。

英国人以古希腊建筑样式来和拿破仑的帝 国建筑风格相抗衡。

这时淳朴的多立克柱与爱奥尼亚柱就成了他们的乐于追求的柱式样式,简单的造型也成了 这时期的建筑特点。

到了 19世纪,古典柱式在欧美的建筑中有不同程度的“再现”,就算是在后来的盛行的折衷主义和新艺术运动时期的建筑中我们也可以看到古典柱式的影子,它们仍然是继承着文艺复兴时期的艺术风格。

美国在建筑设计上也努力摆脱“殖民的风格”,在他 们眼中.古希腊罗马的文明被认为是民主与光明的代表, 他们希望可以借助于那样的建筑语言来完成自己的理想,在古典中不断探寻,从18世纪下半叶时期到19世纪初, 这种古典建筑的复兴风格对美国的建筑设计的影响非常 深刻。

美国的古典复兴,主要倾向于罗马建筑的复兴,—批公共建筑和行政建筑都采用了罗马建筑风格,代表建筑师是杰弗逊,它的代表建筑是弗吉尼亚州的议会大厦(如图2 )。

柱式所谓“柱式”,是指柱构成的规。

在古希腊的建筑中无论是柱头、柱身、还是柱下的基座,不同地区形成的柱式都有自己统一的形式,比例,和相互组合的统一形式、比例和相互组合关系,经典的古希腊柱式共有三种,它们是形成于多立克族地区的“多立克拄式”,形成于爱奥尼族地区的“爱奥尼拄式”和据传由雕刻家卡利马科斯发展创造的“科林斯拄式”。

柱式的形成,是古希腊对西建筑的一大贡献。

一、古埃及柱大约在公元前2 650年的古国时期,建筑师伊姆霍太普在孟菲斯河对岸开始为第三朝国昭赛尔修造玛斯塔巴式陵墓,由于埃及人信奉个人崇拜,所以伊姆霍太普的名字得以流传下来。

这是一个颇富创造力和发明才能的“综合性人才” ,伊姆霍太普的最大贡献是将当地建筑物中支撑泥墙的芦苇束转化为头建筑中的基本要素——圆柱。

撒卡拉陵墓建筑群中有一座行政建筑物叫“北房” ,在其残留的一处遗址上有3根秀丽挺拔半附墙壁的圆柱,它们形状酷似埃及低洼沼泽地中的纸莎草和芦苇,柱子顶端用来摆放支撑横梁的柱头则像伞状的纸莎草蓬头。

埃及建筑师在卢克索的阿蒙神庙的柱子上反复使用了这种伞状纸莎草蓓蕾式风格。

在古埃及柱头艺术中另两种形式为兽头式、人头像式。

当然也有混合式柱头。

古埃及柱很粗,这可能与它由芦苇束转化而来有关,然而正因为粗壮,更恰当地表现了神庙森、威武,阿蒙神庙柱厅巨大空间由多头过梁来覆盖,故厅巨如林,排列密集,野性粗犷,光线透过主侧窗射向柱子,光影斑驳,给人神秘、压抑感。

因此文人们感叹:中国人用柱子说话的能力不如古埃及人。

但是古埃及柱的价值决不在于此,而是在于强调了头建筑的要害是关于巨柱子的艺术。

它对建筑柱式的发展提供了极为重要的启迪,开创了以料作为建筑梁柱等基本构件的建筑形式。

二、古希腊三柱式柱式: 柱式是指一整套古典建筑立面形式生成的原则。

基本原理就是以柱径为一个单位,按照一定的比例原则,计算出包括柱础(Base)、柱身(shaft)和柱头(Capital)的整个柱子的尺寸,更进一步计算出包括基座(Stylobate)和山花(Pediment)的建筑各部分尺寸。

古希腊的建筑从公元前7世纪末,除屋架之外,均采用材建造。

神庙是古希腊城市最主要的大型建筑,其典型型制是围廊式。

由于材的力学特性是抗压不抗拉,造成其结构特点是密柱短跨,柱子、额枋和檐部的艺术处理基本上决定了神庙的外立面形式。

古希腊建筑艺术的种种改进,也都集中在这些构件的形式、比例和相互组合上。

公元前6世纪,这些形式已经相当稳定,有了成套定型的做法,即以后古罗马人所称的“柱式”。

古希腊建筑基本上是三种主要柱式:多立克柱式:希腊多立克柱式的特点是比较粗大雄壮,没有柱础,柱身有20条凹槽,柱头没有装饰,多立克柱又被称为男性柱。

著名的雅典卫城的帕提农神庙即采用的是多立克柱式。

爱奥尼柱式:希腊爱奥尼柱式的特点是比较纤细秀美,柱身有24条凹槽,柱头有一对向下的涡卷装饰,爱奥尼柱又被称为女性柱。

爱奥尼柱由于其优雅高贵的气质,广泛出现在古希腊的大量建筑中,如雅典卫城的胜利女神神庙和伊瑞克提翁神庙科斯林柱式:希腊科斯林柱式的比列比爱奥尼柱更为纤细,柱头是用毛莨叶作装饰,形似盛满花草的花篮。

相对于爱奥尼柱式,科林斯柱式的装饰性更强,但是在古希腊的应用并不广泛,雅典的宙斯神庙、采用的是克林斯柱式。

(三)古罗马的柱式古罗马建筑使用的柱式共有五种。

其中三种是由古希腊建筑继承而来的,即多立克拄式、爱奥尼拄式和科林斯拄式;另外两种—塔司干柱式和混合柱式则是罗马人在继承上的创造。

与古希腊建筑不同的是,古希腊建筑大多以墙而不是柱承重,柱式仅成为墙面的装饰。

罗马人最偏爱科林斯柱式,取自这种柱式的华丽丰富,并在之基础上与爱奥尼式结合增加为一种组合柱式,这种混合柱式直接影响了后来的欧洲建筑,教堂、宫殿、官邸和一些公共建筑的柱式常常是这种古罗马人的语言。

塔司干柱式是罗马最早的建筑形式,它是立克式的一种更粗短的变体,也有人认为,它是希腊柱式基础。

但是,罗马建筑最典型的特征是使用非结构柱式,经常是将柱子全部或部分埋入墙中,称为附墙柱或半身柱,有的柱子被做成扁平状,这时人们就称其为壁柱。

这种手法清楚地体现在了塞弗拉斯凯旋门和梯度凯旋门上。

四层高的罗马大斗兽场中,底层为多立克式、二层为爱奥尼式、三层为科林斯式,环绕在顶层的则是壁柱式。

这些柱式在这里已不起结构作用,建筑物的主体另外设计有独立的结构支撑体系,柱子不过是立面的装饰构件而已。

罗马时期的几种柱式(三)古希腊建筑基本上是三种主要柱式图解:从左至右依次为: 多利克柱式,爱奥尼亚柱式,科林斯柱式(一)多立克柱式多立克柱式显示了男人成熟躯体的阳刚之美.它粗壮的柱身从地面直指天空,由下而上逐渐变细.其柱头的造型也很简朴,上部呈正形,稳稳托住同样粗大沉重的檐部.帕斯顿姆的波赛东神庙和雅典的帕提农神庙是这种柱式的代表性建筑.(A)多立克柱式的特征柱式以圆柱的直径为基础,圆柱的高度是其柱体直径的4-6倍;柱顶线盘,或者说圆柱顶上的水平构件。

柱体中间的这种膨胀叫做卷杀,是工艺体系的一部分,为的是让各单个部分能形成视觉上的整体和谐。

有一种视觉错觉,当垂直物体上升时它看起来就变窄了。

所以,建筑师们就增加了尖端变细的圆柱的腰身,增加得很少,这样就有了线条笔直的感觉。

柱顶线盘上锯齿般的垂直带状被称为”三陇板”代表着椽子的结束,滴水看起来就像是它们所替代的木销.多立克神庙的装饰强调结构.柱子粗壮,中部稍有凸出,似乎是因它们所承受的重量挤压而致。

每根圆柱都有多层的圆鼓凸出,另有20条切割分明的垂直凹槽或凹痕.对于一列圆柱来说,这些隆起的视觉上产生着协调和统一的作用,而且会有流动的韵律感。

(B)体量特点“美的东西,无论是动物或任其它的由多不同的部分所组成的东西,都不仅需要那些部分按一定的式安排,同时还必须有一定的度量,因为美是由度量和次序的所组成的。

”这类观点是维特威总结希腊柱式的一部分依据。

它们很明确的体现在希腊柱式中,尤其在多立克式中,如,一个开间被三陇板划分为2,被钉板划分为4,最后被瓦当划分为8,从而自下而上形成了1:2:4:8简洁的等比关系。

(C)风格多立克是风格成熟的柱式,具有自己强烈的特色:表现着刚劲雄健的性格。

多立克柱子比例粗壮,开间比较小;檐部比较重(高约为柱高的1/3);柱头是简单而刚挺的倒立的圆锥台,外廊上举;柱身凹槽相交成锋利的棱角(20个);柱式没有柱础,雄健的柱身从台基面上拔地而起;雄健的多立克柱式柱子收分和卷杀都比较明显;多立克很少线脚,偶或有之,也是线脚;多立克的台基是三层朴素的台阶,而且中央高,四脚低,微有隆起;多立克是高浮雕,甚至圆锥,强调体积。

(D)实例分析在现代建筑中,多立克的应用(对比)(1)柱式在此建筑中的应用体现出了坚实的维护体系和厚实的基坐的效果。

就单个柱式来看,粗壮的柱身给人以敦厚的感觉,柱子比例处理上没有古典柱式那样考究,柱子的结构简单了很多,在柱子各个部分装饰做的都不再追求以前的特色,只是简单的现代材料做了最基本的立面处理而已。

不过更显现了些现代建筑的简约感。

柱子的环行排列序列体现了强烈的整体性,与其环行柱式的建筑主体组合协调,使其维护和厚实基础的作用体现的很清楚。

(2)现代建筑柱子在造型上的改观可见一般,柱子材料上用的是现代材料做柱身的骨架和涂料做立面处理,在柱头处理上,明显的加入了现代风格,夸加大的柱头配上稍显细的柱身,用单色及毫无雕刻的立面装饰,看上去很年轻、活泼,给人轻松的感觉,符合儿童公园这一地理位置的特定要求。

整体少了古典柱式的敦厚雄健,但这些柱子在此建筑的作用不再像古典柱子的承重作用那么明显,在整个建筑中做了装饰的部分及承重作用。

位于入口两侧,起到强调入口的作用。

(3)在现代建筑中, 多立克也用在立面造型上,即起到承重作用又作为立面效果的一部分.虽多立克不以丰富的装饰效果为重,但其浑厚雄健,简约的立面特点,给有些大型建筑立面庄重感.在复杂的立面中加入这种简单的柱式,做一种协调的效果.在柱子比例面按承重和装饰要求并行考虑.没有按照古典柱式的度量做.(4)多立克在这座建筑中不论是排列序列还是单个体量面都是最接近古典柱子的,但在柱头做法上还是有所改变,在立面处理上也显单调.排列的柱子也能显出庄重的气势.但简单的立面装饰使整个柱列少了些厚重和成熟感.柱子建造材料上也没特色,混凝土骨架加上涂料表面.质感轻巧了点.拍摄于云集路与沿江大道交汇处附近(二)爱奥尼柱式源于古希腊,是希腊古典建筑的三种柱式之一(另外两种是多立克柱式和科林斯柱式)特点是比较纤细秀美,又被称为女性柱,柱身有24条凹槽,柱头有一对向下的涡卷装饰。

爱奥尼柱由于其优雅高贵的气质,广泛出现在古希腊的大量建筑中,如雅典卫城的胜利女神神庙和俄瑞克忒翁神庙。

(A)爱奥尼柱式的特征爱奥尼柱通常竖在一个基座上,将柱身和建筑的柱列脚座或平台分开。

爱奥尼柱的柱头由一对标志性的涡形装饰置于模塑的柱帽之上,或是从绽放出。

柱帽通常附以蛋与标,一种椭圆与箭头交替排列的装饰线条。

最初涡形装饰位于同一个平面上(如右图所示),后来在角落上它们被安排呈角度突出。

爱奥尼柱式的这个特点使得它在前4世纪挑剔的眼光中比多利克柱式更为多变适用,同时在角落将它扭转也使得不论在正面或侧面观察,它们都呈同样的宽度。

16世纪文艺复兴建筑师和神学家斯卡默基设计了这种完美排列的四边爱奥尼柱头的一个版本,它是如此成功以至于成为了当时的标准,而当希腊的爱奥尼柱式在18世纪希腊复兴式风格中重新被介绍回来的时候,人们重新发现它是如此古朴和原始。

在涡形装饰之下,爱奥尼柱可以有一个宽的柱环或带将柱头从刻有凹槽的柱身上分割开,或者由一个花和水果的垂花饰从涡纹的缝隙中,或从它们的“眼”中转出。

经过一些早期尝试后,柱身上的凹槽数被固定在24个。

这个标准化将刻槽同直径的比例维持在一个相似的程度,即便柱子的高度被延伸亦如此。

罗马人在凹槽之间留出一些柱身表面,而希腊人将它们用完只剩刀口以便雕刻。

爱奥尼柱式的主要特征是它的柱头,它也是多理论和实践论述的主题,全赖维特威的一段简短和晦涩的描述*。

仅有的工具是一把直尺、直角器、线索(以量度半长)以及一个圆规。

柱上楣沟有三个部分:一个平直的柱顶过梁被分成两或三条水平带,上面支撑一个通常装帧精美的雕带,以及用齿饰组成的上楣柱(状如紧密排列的工字钢)。

有一个冠状及反曲线的线脚以支撑伸出的屋顶。

雕带上栩栩如生(通常为叙述性的)浅浮雕是爱奥尼柱式的一个标志性的特征,而多利克柱式在同样的位置布置的是三联浅槽饰。

罗马和文艺复兴时期的实践通过减少柱顶过梁的比例将楣沟的高度浓缩,使得雕带更为显著。

(C)爱奥尼柱式的发展爱奥尼柱式起源于前6世纪中叶的爱奥尼亚,小亚细亚西南海岸和岛屿,上面住着操爱奥尼亚言的希腊人。