土族婚姻与家庭生活变迁调查_以青海省互助土族自治县土观村为个案_祁进玉

- 格式:pdf

- 大小:226.10 KB

- 文档页数:6

中国传统古村落(第一批)青海省—-—海东地区互助县五十镇土观村从它的地名、习俗再到姓氏的传承,土观村让我们印象深刻。

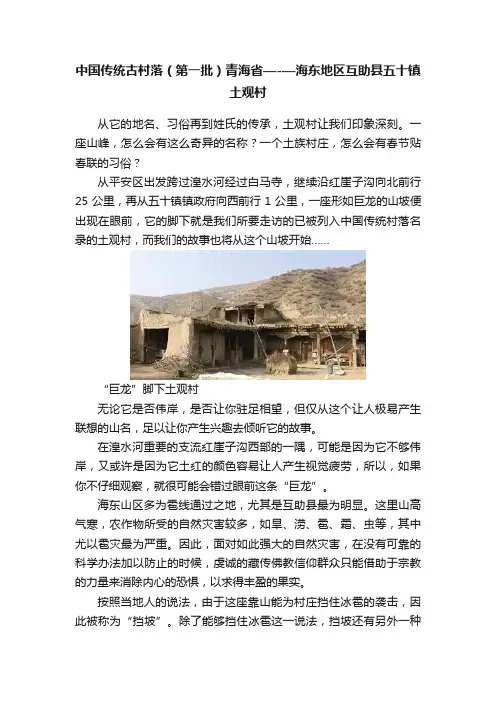

一座山峰,怎么会有这么奇异的名称?一个土族村庄,怎么会有春节贴春联的习俗?从平安区出发跨过湟水河经过白马寺,继续沿红崖子沟向北前行25公里,再从五十镇镇政府向西前行1公里,一座形如巨龙的山坡便出现在眼前,它的脚下就是我们所要走访的已被列入中国传统村落名录的土观村,而我们的故事也将从这个山坡开始……“巨龙”脚下土观村无论它是否伟岸,是否让你驻足相望,但仅从这个让人极易产生联想的山名,足以让你产生兴趣去倾听它的故事。

在湟水河重要的支流红崖子沟西部的一隅,可能是因为它不够伟岸,又或许是因为它土红的颜色容易让人产生视觉疲劳,所以,如果你不仔细观察,就很可能会错过眼前这条“巨龙”。

海东山区多为雹线通过之地,尤其是互助县最为明显。

这里山高气寒,农作物所受的自然灾害较多,如旱、涝、雹、霜、虫等,其中尤以雹灾最为严重。

因此,面对如此强大的自然灾害,在没有可靠的科学办法加以防止的时候,虔诚的藏传佛教信仰群众只能借助于宗教的力量来消除内心的恐惧,以求得丰盈的果实。

按照当地人的说法,由于这座靠山能为村庄挡住冰雹的袭击,因此被称为“挡坡”。

除了能够挡住冰雹这一说法,挡坡还有另外一种让人不得不信服的说法:“挡山是养出来的神山。

”在当地方言中将“放羊”读作“挡羊”,由于村子自古就以放牧为生,加之这里干旱少雨,为了保持生态的稳定和牧业的长期发展,因此村中有一个不成文的村规,就是每年一过青苗节,村中任何人都不许到后山放羊。

这种村规加上土族群众对山水的敬仰,久而久之,后山就这样被当地人“挡”了起来,也就有了现在的挡坡之名。

土观村不大,面积只有六平方公里。

它西依档坡,东为寺热果喇山,北邻五十镇荷包村,南北向的红崖子沟河从村子东侧流过。

共263户,1050人,其中98%的人都是土族。

土观村不小,它共有7个社,四个自然村。

《青海互助土族婚礼仪式音乐调查与研究》篇一一、引言土族是中国的少数民族之一,主要聚居在青海省东部。

在土族人民的传统文化中,婚礼仪式是一种重要而庄重的活动。

这种特殊的文化现象不仅体现了土族人民的宗教信仰、社会习俗和审美观念,还蕴含了丰富的音乐文化。

本文旨在通过对青海互助土族婚礼仪式音乐的调查与研究,深入探讨其音乐特点、文化内涵和社会功能。

二、研究背景青海互助土族地区的婚礼仪式音乐具有悠久的历史和独特的风格。

这些音乐不仅在婚礼庆典中起到烘托气氛、传达祝福的作用,还反映了土族人民的生活态度、审美观念和宗教信仰。

通过对土族婚礼仪式音乐的调查与研究,可以更好地了解土族人民的文化传统和价值观。

三、研究方法本研究采用实地调查、参与观察和文献研究相结合的方法。

首先,通过实地调查,观察土族婚礼仪式的全过程,记录婚礼仪式音乐的具体内容;其次,采用参与观察法,深入了解土族人民对婚礼仪式音乐的认知和态度;最后,结合文献资料,对土族婚礼仪式音乐的历史、文化背景和艺术特点进行深入研究。

四、婚礼仪式音乐的类型与特点1. 婚前仪式音乐婚前仪式音乐主要包括请阿姑歌、送客歌等。

这些歌曲旋律优美,歌词内容丰富,主要表达了对新人的祝福和对客人的热情欢迎。

请阿姑歌是请女方亲戚来参加婚礼的歌曲,送客歌则是送别客人时的歌曲。

2. 婚礼进行中的仪式音乐婚礼进行中的仪式音乐包括迎亲歌、拜堂歌、敬酒歌等。

这些歌曲的旋律欢快,节奏明快,表达了土族人民对婚姻的热爱和对新人的祝福。

在婚礼过程中,这些歌曲的演唱形式多样,有时是独唱,有时是合唱,为整个婚礼增添了喜庆气氛。

3. 婚后仪式音乐婚后仪式音乐主要包括回门歌、团圆歌等。

这些歌曲表达了新人对未来生活的美好期许和对家庭幸福的向往。

回门歌是新人回门时演唱的歌曲,团圆歌则是家人团聚时演唱的歌曲。

五、文化内涵与社会功能土族婚礼仪式音乐不仅具有审美价值,还承载了丰富的文化内涵和社会功能。

首先,它体现了土族人民的宗教信仰和价值观,反映了他们对婚姻、家庭和人生的态度;其次,它传承了土族人民的历史和文化,是土族文化的重要组成部分;最后,它还具有社会交际功能,有助于加强家族、村落之间的联系和沟通。

一、前言土族,是我国少数民族之一,主要分布在青海省的互助土族自治县、民和回族土族自治县、大通回族土族自治县等地。

土族有着悠久的历史和独特的文化,为了深入了解土族的社会生活和文化特色,我们组织了一次土族社会实践活动。

以下是本次社会实践的详细报告。

二、实践目的1. 了解土族的历史、文化、风俗习惯等;2. 深入接触土族人民,增进民族团结;3. 通过实践活动,提高自身的社会实践能力。

三、实践过程1. 准备阶段在准备阶段,我们查阅了相关资料,了解了土族的历史、文化、风俗习惯等,并制定了详细的实践计划。

同时,我们还联系了当地土族同胞,邀请他们参与我们的实践活动。

2. 实践阶段(1)参观土族博物馆我们首先参观了土族博物馆,了解了土族的历史和文化。

博物馆内陈列着丰富的土族文物,如土族服饰、生活用品、宗教用品等,使我们深刻感受到了土族文化的独特魅力。

(2)走访土族村落随后,我们来到了土族村落,与当地土族同胞进行了深入的交流。

我们参观了他们的家庭、了解了他们的生活方式,并品尝了土族特色美食。

我们还参观了土族的传统手工艺作坊,学习了土族银饰、刺绣等传统技艺。

(3)参与土族节日庆典在实践期间,我们恰逢土族的传统节日——端午节。

我们有幸参加了土族的端午节庆典活动,观看了土族特色表演,品尝了土族美食,感受到了土族节日的欢乐氛围。

3. 总结阶段在实践活动结束后,我们进行了总结和反思,撰写了本次社会实践报告。

四、实践成果1. 了解土族的历史、文化、风俗习惯等,拓宽了我们的知识面;2. 增进了与土族同胞的友谊,促进了民族团结;3. 提高了自身的社会实践能力和团队协作能力。

五、实践体会1. 土族文化丰富多彩,具有很高的历史价值和文化价值;2. 土族人民热情好客,乐于助人,值得我们学习;3. 通过实践活动,我们深刻认识到民族团结的重要性,要为维护民族团结贡献力量。

六、建议1. 加强对土族文化的宣传和保护,让更多人了解土族文化;2. 鼓励更多人参与到土族社会实践活动中来,增进民族团结;3. 政府和社会各界要加大对土族地区的扶持力度,促进土族地区的经济发展。

QUN WEN TIAN DI土族在青海主要分布于互助、大通、乐都、民和四县,湟中与湟源县境内亦有少数,循化、同仁也还有几个土族村子。

唯有在互助、大通两县比较集中。

他们全体定居农耕而兼畜牧。

住的是土房与汉族的大体一样,饮食以面食为主,唯婚姻与服装则甚特殊。

一、婚配的类型与婚配禁制青海土族是一个父权的社会,故在婚姻制所表现的虽然是妇从夫的制度,但其日常的夫妇关系,一般是相当融洽的。

其配偶制度的一般原则是一夫一妻制,但未构成一个严格的道德观念。

外婚制的法则与近亲间的禁制在土族社会中是相当被重视的,同姓不婚,同姓不婚的范围,可以缩小至于同曾祖血亲之范围以内,在此以内之婚姻,在他们认为是不可想象的事情,即兄弟姐妹以至堂兄弟姐妹之间不能通婚,列为一种神圣的禁律。

不过远房同姓乃至毫无亲族关系之间姓通婚,则认为是可以原谅的,因为土族的姓是借用汉族的,很多同姓并非真正同族,故远村之同姓通婚,普遍也是可以被原谅的。

在汉族社会中近亲通婚的禁制,常包含着外姻近亲,但在土族社会中并无此种禁制,土族认为一切亲上加亲都是良好的婚配,尤其姑舅表姊妹之通婚,无论是外甥娶舅父之女,或内侄娶姑母之女,都是理想的婚配。

两姨表姊妹通婚也是被称赞的。

土族的婚姻关系常喜欢求于邻近村落之同族间。

一为部族内婚,即土族的婚姻常限于同族之间。

土族普遍认为自己的族人应保持自己的血统与习俗,若与外族通婚则常丧失自己的风俗习惯。

二为氏族外婚后演变为近邻不婚,盖近邻纵属异姓亦有同居之嫌,亦不是理想的婚配对象。

另则为了保持姻亲间的和睦关系,普遍的土族人一村中姓氏不多,通常止于三四姓,若邻居相婚,其选择范围较小,而亲戚之间不易保持良好的关系。

至于婚姻年龄之条件,他们喜欢年甲相当,即男女双方不能相差太远。

土族一般初婚年龄男子自十五六岁到二十五岁,女子十四五岁到二十岁最为普遍。

男女以相差两三岁为最合适,男长女幼或女长男幼都无不可,而土族夫妇妻长于夫者反居多数,因为男家为儿子娶妇时最需要者为其劳力,故男子十五六娶十八九岁新妇乃为常事。

青海省互助县的风俗作文在祖国的大西北,有一个美丽而独特的地方——青海省互助县。

这里不仅有壮丽的自然风光,更有着丰富多彩、独具特色的风俗。

互助县是一个多民族聚居的地方,土族、藏族、回族、汉族等各民族在这里和谐共处,各自的风俗相互交融,形成了独特的地域文化。

就拿土族来说,他们的婚礼可是一场盛大而热闹的庆典。

我曾经有幸亲眼目睹过一场土族婚礼,那场面,真叫一个壮观!迎亲的队伍浩浩荡荡,穿着鲜艳的民族服装,新郎骑着高头大马,脸上洋溢着幸福的笑容。

新娘则坐在装饰精美的花轿里,盖着红盖头,娇羞而期待。

一路上,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,引得路人纷纷驻足观看。

到了新郎家,那才是热闹的开始。

客人们纷纷入座,桌上摆满了丰盛的美食。

有手抓羊肉、青稞酒、酥油茶等等,让人看了就垂涎欲滴。

土族的姑娘和小伙子们围着桌子,唱起了欢快的祝酒歌,那歌声清脆悦耳,仿佛能穿透人心。

我也被这欢乐的氛围所感染,忍不住跟着节奏打起了拍子。

婚礼上还有一个特别有趣的环节,那就是“抢婚鞋”。

据说,谁抢到了新娘的婚鞋,就会有好运降临。

所以,当新娘被新郎抱进新房的时候,一群年轻人就一拥而上,争抢婚鞋,那场面真是混乱又欢乐。

我也凑了个热闹,可惜身手不够敏捷,没能抢到婚鞋,不过光是参与其中,就已经让我感到无比开心了。

除了婚礼,互助县的节日风俗也别具一格。

每年农历六月初六,是土族的“花儿会”。

这一天,人们从四面八方赶来,聚集在山上的草坪上,尽情地唱歌、跳舞。

姑娘们穿着五彩斑斓的裙子,像一朵朵盛开的鲜花;小伙子们则精神抖擞,用嘹亮的歌声展示着自己的风采。

大家你唱一句,我和一句,那歌声此起彼伏,在山谷中回荡。

我还记得有一位年过半百的老人,他的歌声特别动人。

他唱的是土族的传统歌谣,讲述着土族人民的生活和爱情。

他的声音虽然略带沧桑,但却充满了力量,让人仿佛能看到土族人民辛勤劳作的场景,感受到他们对生活的热爱。

我站在人群中,静静地听着,被他的歌声深深打动。

那一刻,我觉得自己与这片土地、与这里的人民更加亲近了。

晨光中待嫁新娘的喜泪--青海土族婚俗纪实

肖黛

【期刊名称】《中国土族》

【年(卷),期】2003(000)003

【摘要】@@ 2003年正月十六,互助土族自治县东沟乡唐拉村的土族姑娘郭存寿姐要出嫁了.它牵动着娘家所有人的心肠.都看着她从小小的襁褓中好不容易长成了大姑娘,怎么说嫁就嫁,变成大老远的那家子的人了呐?于是,"纳信"(迎娶使者)伴着乔姓新郎(小名卓西娃,本乡洛少村人)来到郭存寿姐家的时候,她的姑姑、婶婶、姨姨和妹妹郭六杏索就都抹起了眼泪.而新娘更是伤心,这一天,她只能终日待在厢房里,陪伴她的是平常一起玩耍的小姐妹们.

【总页数】4页(P22-25)

【作者】肖黛

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】K890

【相关文献】

1.论青海土族婚俗文化的传承保护与创新发展 [J], 刘娟

2.青海土族婚俗仪礼田野调查札记——以民和县官亭镇喇家村为例 [J], 廖水麒;张澄

3.试探青海土族婚俗的变迁——以互助土族为个案 [J], 李小萍

4.试探青海土族婚俗的变迁——以互助土族为个案 [J], 李小萍;

5.青海土族婚俗文化 [J], 园林

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于民俗变迁的一点思考——以青海省互助县土族为个案余丽

【期刊名称】《科教文汇》

【年(卷),期】2012(000)003

【摘要】民俗,是一个民族在特定的地域生态人文环境中在长期实践活动中形成的具有稳定性的心理行为特征。

但是,它并不是一成不变的,是会随着外界客观环境和时代条件而发生变迁的。

本文以互助县土族为个案,采用田野观察和资料搜索的方法,以传统民俗作为社区文化研究的对象,考察了该县传统民俗文化变迁的现象。

同时在人类学相关的文化变迁理论的指导下,探究了产生这种变迁的原因及所产生的影响。

【总页数】3页(P200-202)

【作者】余丽

【作者单位】青海民族大学民族学与社会学学院,青海·西宁810007

【正文语种】中文

【中图分类】G12

【相关文献】

1.土族婚姻与家庭生活变迁调查——以青海省互助土族自治县土观村为个案 [J], 祁进玉;何润润;何清颖;付越

2.土族婚姻与家庭生活变迁调查——以青海省互助土族自治县土观村为个案 [J], 祁进玉;何润润;何清颖;付越

3.土族婚姻习俗变迁研究——以青海省互助土族自治县巴洪村为个案 [J], 阿进录

4.土族婚姻习俗变迁研究——以青海省互助土族自治县巴洪村为个案 [J], 阿进录

5.青海省互助县土族民俗村调查--以可持续发展为视角 [J], 赵吉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

土族家庭历史的备忘录--读《甘肃土人的婚姻》

马光星

【期刊名称】《攀登(汉文版)》

【年(卷),期】2004(023)001

【摘要】费孝通先生和王同惠女士合译并出版的<甘肃土人的婚姻>,不仅为我们展示了土族家庭婚姻的历史,同时亦感受到本书翻译者对土族的关爱之情和研究土族历史的新的时空观.许让神父在本书原著中通过田野作业所获得的丰富资料,首次剖析了土族父权制家庭的存在形式和内部结构,从他们的生活方式和民俗中让人们了解到一个"过去的土族".费孝通先生在出版此书的汉译本时附录于书中的两篇调查报告,从历史与现实的比较角度,以大量的新资料展示了土族家庭婚姻的新变化,让人们看到了"现在的土族".<甘肃土人婚姻>就是这样一部揭示土族历史命运的备忘录.

【总页数】3页(P97-99)

【作者】马光星

【作者单位】青海省文联文学创作研究室,青海,西宁,810000

【正文语种】中文

【中图分类】C953

【相关文献】

1.土族家庭历史的备忘录--读《甘肃土人的婚姻》 [J], 马光星

2.土族婚姻与家庭生活变迁调查——以青海省互助土族自治县土观村为个案 [J],

祁进玉;何润润;何清颖;付越

3.土族婚姻与家庭生活变迁调查——以青海省互助土族自治县土观村为个案 [J],

祁进玉;何润润;何清颖;付越

4.性爱的历史发展与婚姻基础的历史发展趋势——读《家庭、私有制和国家的起源》[J], 魏军虎

5.婚姻半径与家庭关系:异地婚姻的形成及其影响——基于一个农民家庭三代婚姻

的历史考察 [J], 易文彬

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

土族婚俗变迁研究土族世代繁衍生息在青藏高原东北部、祁连山东南麓及黄河、湟水、大通河和洮河流域,为青海省五个世居少数民族之一。

土族是我国人口较少的一个民族,主要聚集在青海,青海土族人口占全国土族人口的绝大多数,当地民族文化也是我国保存较好的。

在青海土族人口最集中的地区——互助土族自治县,成功申报国家级非物质文化遗产名录的项目总共有6个,其中4项与土族婚俗直接相关,由次可见土族婚俗在土族文化中的重要地位。

虽然在各方的共同努力之下,土族文化的保护程度相对而言还是比较好的,但是随着现代各项事业的发展、与外界联系的扩大等多种因素的影响下,土族文化也在发生变迁。

在这样的情况下,土族婚俗的变迁同样不可避免。

本文是在两次田野调查资料的基础上写成,主要是关于婚俗变迁的具体情况,并会对许让神父的记述进行一个参照和对比分析,最后是笔者对文化变迁的思考。

全文共分成五个章节。

第一章是导论,包含的三个方面的内容,即研究缘起和意义、文献综述和调查地——有“彩虹故乡”之称的互助县进行一个简单介绍。

在介绍民风时,希望借助作者本身的经历让大家对当地民风有一个直观的了解。

第二章是对择偶的变化情况进行一个描述,涉及到宗族、民族、地域、年龄、经济这几个因素的变化和婚姻方式变化。

第三章是婚姻的缔结和解除,这一部分首先讲述了记述了婚姻缔结的各个程序、女子二嫁的不同、婚礼之后所缔结的姻亲关系婚姻关系和解除—离婚并进行一个介绍。

第四章对婚礼中涉及到的礼的流动进行一个描述,包括聘礼与嫁妆和宾客的贺礼两部分内容。

第五章是结论部分,首先是对目前土族婚俗变迁状态的一个分析,然后是笔者根据自己在调查中了解到的情况和体悟就如何看待文化变迁的一些想法。

笔者认为在现代化大潮下,土族婚俗目前处于一种传“统为体,现代为用”的状态中,这种变迁是对现代化的反应也给与了传统适当的生存空间。

文中笔者尝试用文化图层和文化的优势性互补来解释这种文化变迁的情况,另外根据在调查中所了解到的人们对于当前婚俗变迁的反应,认为文化本身不是束缚其社会发展的。

浅谈土族独特的婚姻习俗及其社会影响的论文本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!论文关键词:土族婚俗社会影响论文提要:十里不同风,百里不同俗。

生活在青海的土族人民保留着一些古老的婚姻习俗,这些婚俗从一个侧面反映出土族社会状况。

本文通过抢婚、招赞、哭嫁等几个方面,探讨这些婚俗对土族社会的影。

抢婚在婚姻形式上,土族也讲究明媒正娶。

但是不论从土族古老的传说,还是从现在的婚礼习俗上观察,似乎都在曲折、形象地反映出土族在历史上曾有过抢婚习俗。

民和官亭地区的土族举行婚礼时,新郎家委派二位“合拉日亲”(娶亲人),牵上一匹马或骡子,当夜色朦胧时来到新娘家娶亲,这时早己准备好的土族阿姑们,有的在门顶上备好水捅,向娶亲人身上泼水,有的拦着门坎,“骂”着不让娶亲人进门,于是你冲我堵,大声呼喊,互不相让,娶亲的二位不时拿出早已准备好的针、钱等阿姑们喜爱的东西来讨好请求放行。

等主人出面,阿姑们才肯罢休,请娶亲人上炕吃饭,这时阿姑们又拥挤到窗口用嘲笑、挖苦、挑衅的唱词骂道:“你二位不懂规矩的野人,把我家的阿姑(哈),强盗一样抢来了吗?你二位坏了天良的贼盗,偷贼一样偷来了吗?骂婚的习惯,共工八氏留下来了呀旦释迎佛爷传下来了呀!快把木铣拿来,铲出去呀!快把扫帚拿来,扫出去呀!快把棍子拿来,赶出去呀!”①骂罢又把冻馒头串在木棍上打二位娶亲人,有的阿姑还做一张弓箭来射娶亲人,可是已经恼羞成怒的两位娶亲人·,不能有不悦的表情,向阿姑们求饶,阿姑们以哄堂大笑表示对“合拉日亲”的轻蔑,来显示女方的尊贵。

这和古代抢婚和阻拦抢婚之间的大肆格斗、咒骂的原意非常相象。

同样的婚俗在互助土族婚礼中也有“纳什金斯果”(骂娶亲人)等场面,其内容和形式与民和土族相差无几,说明土族的这种抢婚习俗,当初从产生的意义上看,决不是为了无缘无故地戏谑、刁难娶亲者,而是有它产生的历史背景,也说明土族早期历史长何中曾有过抢婚产俗,由于社会的不断演变,逐步出现了纯形式意义上的“抢婚”婚俗。

第23卷 总第131期攀 登(双月刊)Vo l23 Ge ne ra l.No.131 2004年第1期 2004年2月出版Asce nt(B i m onthly)No.1.2004 Fe b rua ry.2004土族家庭历史的备忘录——读《甘肃土人的婚姻》□马光星(青海省文联文学创作研究室,青海 西宁 810000) 摘要:费孝通先生和王同惠女士合译并出版的《甘肃土人的婚姻》,不仅为我们展示了土族家庭婚姻的历史,同 时亦感受到本书翻译者对土族的关爱之情和研究土族历史的新的时空观。

许让神父在本书原著中通过田野作业所获得的丰富资料,首次剖析了土族父权制家庭的存在形式和内部结构,从他们的生活方式和民俗中让人们了解到一个“过去的土族”。

费孝通先生在出版此书的汉译本时附录于书中的两篇调查报告,从历史与现实的比较角度,以大量的新资料展示了土族家庭婚姻的新变化,让人们看到了“现在的土族”。

《甘肃土人婚姻》就是这样一部揭示土族历史命运的备忘录。

关键词:许让;费孝通;《甘肃土人的婚姻》;土族家庭历史变迁中图分类号:C953 文献标识码:A 文章编号:1001—5647(2004)01—0097—03收稿日期:2003—12—07 《甘肃土人的婚姻》是20世纪初比利时神甫许让在我国西北地区传教时用法文撰写并出版的一部人类学专著。

费孝通先生与王同惠女士早在1934年就合译了这部书稿,因种种原因,这部书的汉译本未能及时出版问世。

直到1998年由辽宁教育出版社出版了汉译本后,我们才知道一位外国人曾以极大的兴趣详尽考察过甘青一带土族的家庭婚姻并对外进行过介绍;同时也深切感受到,本书的翻译者对土族同胞的一片关爱之情,以及译者把此书放在社会发展与变迁的整体大背景下来研究的战略眼光。

一这部书取名为《甘肃土人的婚姻》,是因为1928年青海建省以前,青海东部地区时属甘肃行省管辖。

许让(sch ram. loais m‘j)是比利时圣母圣心会的教父,他于1909年到甘肃, 1910年由甘肃甘北传教区派往西宁传教,以后又派到碾伯(青海省乐都县、民和县一带)传教。

第38卷第3期2012年7月青海民族大学学报(社会科学版)JOURNAL OF QINGHAI NATIONALITIES UNIVERSITY(social science )VOL .38NO .3July .2012本文系中央民族大学“国家211工程”课题“甘青多民族地区民族关系研究”的阶段性成果。

参与课题调研的有:陈嵩,邓歆怡,裴恩皓。

收稿日期:2012-03-15作者简介:祁进玉(1970-),男,土族,青海互助人,中央民族大学民族学与社会学学院副教授,硕士生导师。

研究方向:甘宁青民族文化研究、教育人类学。

土族婚姻与家庭生活变迁调查———以青海省互助土族自治县土观村为个案祁进玉何润润何清颖付越(中央民族大学,北京100081)摘要:本文以互助土族自治县五十乡土观村的婚姻家庭现状调研为切入点,采取定量与定性相结合的研究方法,从择偶标准、通婚范围、婚姻状况、人口结构、性别角色分工等角度来探究土族婚姻家庭现状,深度分析当地土族婚姻与家庭生活中存在的问题及其发展变化的趋势。

关键词:土族;婚姻家庭;生活变迁;族际通婚中图分类号:K892.22文献标识码:A文章编号:1674-9227(2012)03-0033-062011年,我们对青海省互助土族的婚姻和家庭进行了田野调研。

本次调研从婚姻家庭形态、择偶标准、婚礼仪式的变化、通婚情况、结婚年龄、婚姻状况、家庭形式、人口结构、生育子女数目、家庭性别角色分工等方面,对当地土族婚姻家庭情况做了全面而客观的了解,并通过历时性的比较研究,揭示了现代化背景下土族婚姻家庭的变化规律。

本次实地调查主要采取定量分析与定性分析相结合的方法,即在采用文献研究法对大量的相关资料进行分类整理的基础上,采用参与观察法体验当地村民生活,与村民建立良好的个人关系以便进行访谈;最后利用结构式访谈法收集的资料,选出家庭形式和婚姻形态比较典型的样本进行深度访谈。

一、婚姻情况(一)人口、婚姻状况根据互助土族自治县五十乡派出所的数据,土观村有户籍人口1016人,加上未迁或未上户口的居民,实际人数远比这个数字多。

根据我们走访所搜集的资料显示,土观村的总人口为1050人。

婚姻状况分为未婚、已婚、离婚、丧偶、再婚(丧偶再婚、离婚再婚)以及未婚同居等六大类。

其中未婚人数为407人,未婚率38.8%;已婚人数为498人,已婚率47.4%。

根据1983年实施的《青海省互助土族自治县关于施行〈中华人民共和国婚姻法〉的补充规定》。

该自治县的土族、藏族、回族等少数民族的法定结婚年龄,男性为20岁,女性为18岁。

近年来,早于法定年龄结婚的人越来越少。

该村离婚人数为18人,大部分离婚的夫妻是通过法院仲裁来申请离婚的,很少有人通过民政部门协商解决。

离婚一般由女方提出,大部分因丈夫长年在外打工,留妻子在家务农和操持家务,她们负担沉重,手头可支配的现金很少。

总的看来,土观村的离婚率较低。

现有人口中,丧偶人数为43人,大多数丧偶的人都保持单身,并与子女同住,由后代赡养。

再婚人数共为21人,其中丧偶再婚5人,离婚再婚的16人。

在调查过程中,我们了解到,在离婚的人中,女性比男性更容易组建新的家庭,带女儿的女性比带儿子的更容易嫁出去。

究其原因,因为离婚的男人大多上了年纪,钱也不多,不容易找到妻子;带儿子的妇女,由于儿子将来娶媳妇需要花费不少的钱,自然成为父母再婚成功与否的重要因素。

调查发现,该村婚姻家庭状况最独特的是有不33第38卷祁进玉何润润何清颖付越:土族婚姻与家庭生活变迁调查少未婚同居的家庭,共63人。

这种家庭基本上都是去西藏打工的男性从西藏带回来藏族妻子,这些妻子有的嫌回家转户口所需的路费太贵,不愿意把户口迁过来;也有的是没文化,甚至不知户口为何物。

因为户口问题,这种夫妻不能领取结婚证,也无法得到法律的保障,于是经常有妻子出走的现象发生,由此衍生出其他的家庭问题,如赡养老人、养育孩子等。

(二)择偶的影响因素1.父母的影响。

在土族婚姻中,父母对儿女的婚事起着绝对的主导作用。

之所以如此,父母不仅为儿女寻找媒人,委托其为子女寻找配偶,同时也操持整个婚嫁过程的安排。

一般来说,父母在子女婚嫁中的主导地位表现在以下几方面:(1)委托媒人为子女寻找配偶。

土观村有同村不婚的习俗,因此,父母一般联系外村的亲戚担当媒人,寻找与自己子女年龄相仿的单身青年;(2)选择理想的子女配偶。

父母向媒人提出若干择偶条件,由媒人寻找物色,父母再从中挑选较满意者介绍给子女;(3)联系对方父母商议婚事。

择定合适配偶后,与对方父母商议婚事,内容包括彩礼、嫁妆的数量,婚礼的日期、形式、婚后子女的住所等;(4)筹办婚礼。

按照双方家长事先达成共识的婚礼事项开始筹备工作,建盖新房、准备婚服、举行婚礼等,直至婚礼结束。

由此可见,土族婚嫁中父母的主导地位十分突出,没有父母的子女很难嫁娶成功。

一方面父母作为婚嫁过程的主要操办者,负责从择偶到商定婚事再到举行婚礼等一系列婚嫁事项,另一方面作为双方家庭的代表,父母更能以权威的身份和地位充当保证婚姻稳定与长久的重要支持者,并正式承认子女配偶在家庭中的角色地位,认可双方婚姻的“合法性”。

2.媒人的影响。

媒人介绍是人类社会进入一夫一妻制婚姻时期较常见的一种择偶方式,中国自古就称婚姻介绍人为“媒人”,并有“男女无媒不交”的俗语。

在土观村,婚嫁仪式融合了汉族风俗,媒人发挥着十分重要的作用,但凡婚配嫁娶一定有媒人的参与。

媒人的身份虽然并不固定,但多为男性,一般由嫁到外村的血亲配偶或姻亲担任。

媒人将村落中适龄男女的信息互通有无,再代表男方父母出面提亲,双方家长觉得合适便开始直接接触。

无论是初婚还是再婚,都需要媒人来牵线搭桥。

此外,媒人的重要作用还体现在婚礼仪式的坐席位次上,在女方家庭中舅舅是最重要的人,而在婚礼仪式过程中媒人与新娘的舅舅相对而坐,其重要地位由此可见。

随着村民思想观念的不断开放,自由恋爱者的不断增多,媒人的作用开始逐渐弱化。

近些年的婚礼仪式上,媒人不再是必须出现的角色,但在择偶阶段内媒人的牵线搭桥仍是各家寻觅媳妇或夫婿的主要渠道。

媒人将年龄相仿的男女青年联系在一起,不但密切了村与村之间的联系,还成为各家成功择偶、婚姻美满的保证与象征。

3.年龄的影响。

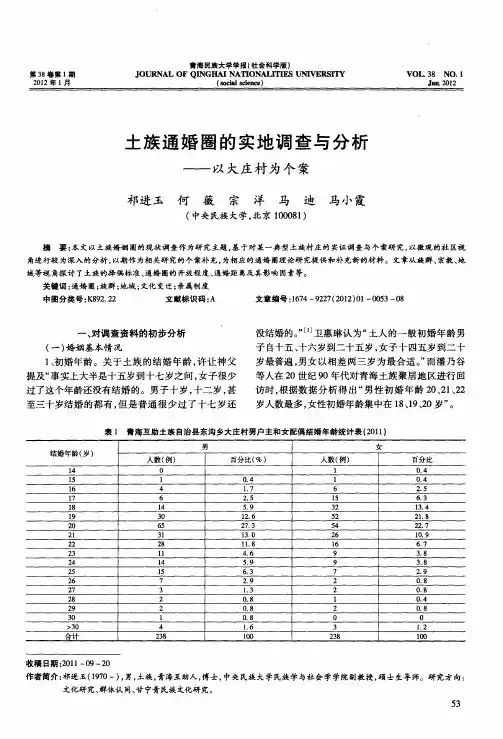

土观村已婚人群年龄分层及比例详见下表。

表1土观村男性已婚人群情况性别年龄分层男性已婚人数适婚人群总数比例20-29299530.5% 30-399212673.0% 40-49798296.3% 50-592929100.0% 60-69303488.2% 70-797887.5% 80-8933100.0%合计26937771.4% 43青海民族大学学报(社会科学版)2012年7月表2土观村女性已婚人群情况性别年龄分层女性已婚人数适婚人群总数比例18-27326450.0% 28-37848796.6% 38-47697098.6% 48-574545100.0% 58-67363797.3% 68-771212100.0% 78-8777100.0%合计28532288.5%根据上述统计,男性适婚人群在50-59岁以及80-89岁之间结婚率为100%,而在60岁以前的男性结婚率随着年龄增加而不断提升,60岁以后的男性有个别未婚。

造成这一现象的原因是,60岁以前的未婚男性多是由于家庭财力、父母因素、配偶选择等缘故而没有结婚,其中许多男性存在未婚同居现象。

随着年龄的增长,家中财力不断增加,能够支付得起彩礼钱时,才会正式登记结婚。

而60岁以后的未婚男性,多是由于先天残疾等原因不适合结婚,因而终生未娶。

女性已婚率基本上是随着年龄的增长而快速增长,充分体现了当地女性的稀缺性,58-67岁年龄段仅有一例女性未婚,原因是该女性为侏儒,其余女性基本在40岁以后全部结婚。

通过对比得知,女性结婚率总体比男性高17.1%。

18-27岁的女性结婚率为50%,20-29岁的男性结婚率为30.5%,由此可得,女性结婚时间较男性要早。

究其原因,女性只需找到条件合适的对象即可结婚,不需要出太多嫁妆,而男性需要为结婚积攒财力,直到经济条件允许时才能正式结婚。

根据统计,现居住在本村的符合法定婚龄、合法登记的夫妻(不包括离婚和丧偶)共250对,调研小组收集到有效年龄信息的夫妻共228对,其中男性最大现龄71岁,最小现龄22岁;女性最大现龄71岁,最小现龄21岁。

婚配年龄的差距如下表:表3土观村居民婚配年龄差距年龄差家庭数量(户)比例年龄差最值正数5524.1216零2611.400负数14764.47-7平均值 1.76(注:年龄差距=丈夫年龄-妻子年龄)由上表可知,土观村大部分夫妻男性年龄要大于女性,这部分夫妻比例为64.5%,丈夫年龄大于妻子的最大值为16岁;而有一部分夫妻的情况是妻子年龄大于丈夫,这类情况并不罕见,比例约为24.1%,妻子年龄大于丈夫的最大值为7岁。

另外,还有夫妻年龄相等的情况,此类情况最少,比例为11.4%。

由此可得,土观村大部分人群还是遵循着传统的婚配年龄观念,即丈夫年龄应大于妻子年龄,但年龄差距对其选择配偶的影响并不十分突出。

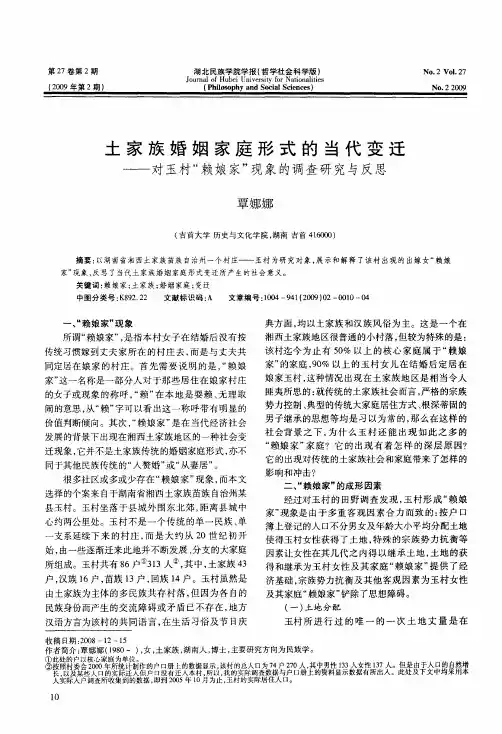

(三)通婚范围从人类婚姻发展的历史看,婚姻本身强烈地受到民族和宗教的限制。

土观村的通婚范围几乎都在附近地区的本民族内,通常是邻近村庄之间,但是禁制近亲结婚。

1.地理范围表4土观村妻子户籍外省外乡外村本村总计人数(人)33820964314比例(%)10.5 2.566.620.4100表5土观村招赘女婿户籍外省外乡外村本村总计人数(人)12115比例(%)20402020100从表4中可以看出,土观村女子与外省结婚的有33人,外乡8人,外村209人,本村64人,从夫方通婚范围表中可看出与外省通婚的只有1人,与外乡通婚的有2人,与外村通婚的有1例,本村通婚的有1例,这里夫方主要指招赘的女婿。

从表4、表5可以看出,土观村土族女子的通婚范围较为狭窄,我们发现村里的妇女一般是外村人,本村内部一般是53第38卷祁进玉何润润何清颖付越:土族婚姻与家庭生活变迁调查不通婚的。

多数土族家庭将女儿嫁往外村,还有一部分嫁往本村,只有小部分同外省和外乡的男性通婚。

招赘的女婿人数较少,且多数来自距本村较远的地方。

2.民族范围表6民族间通婚范围土族藏族汉族总数夫妻对数22978244比例(%)93.8 2.9 3.3100从表6中可以看出,该村居民一般实行族内通婚,存在少量与藏族、汉族通婚的情况。

土观村现有土族976人,汉族37人,藏族37人。

通过访谈我们了解到,土族婚礼中男方需要支付的彩礼为7-8万,并且呈逐年递增的趋势,多数土族家庭负担不起高额的费用,因此许多土族男性选择去西藏打工,并且在那里娶藏族媳妇。

但是在偏远的藏族地区许多藏民的户口、身份证等证件不全,办手续十分困难,并且青海到西藏的路费也很高,各方面的因素都制约着他们领取结婚证,在个案访谈中我们收集到了33对这种未婚同居的夫妻。