最新典藏中华建筑史的武汉大学

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:23

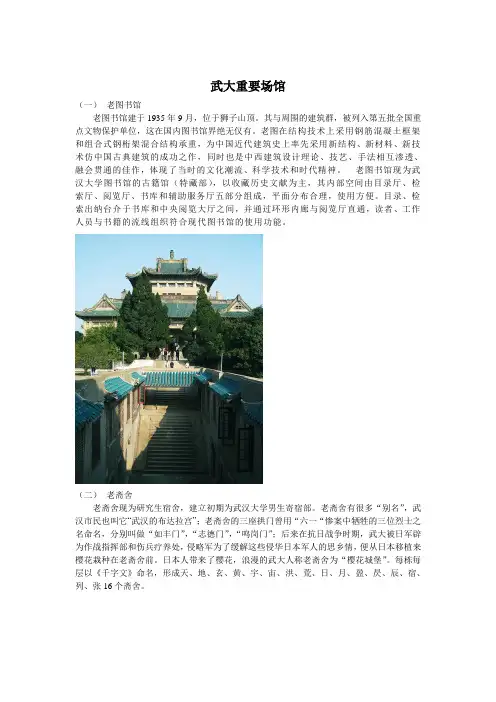

武大重要场馆(一)老图书馆老图书馆建于1935年9月,位于狮子山顶。

其与周围的建筑群,被列入第五批全国重点文物保护单位,这在国内图书馆界绝无仅有。

老图在结构技术上采用钢筋混凝土框架和组合式钢桁架混合结构承重,为中国近代建筑史上率先采用新结构、新材料、新技术仿中国古典建筑的成功之作,同时也是中西建筑设计理论、技艺、手法相互渗透、融会贯通的佳作,体现了当时的文化潮流、科学技术和时代精神。

老图书馆现为武汉大学图书馆的古籍馆(特藏部),以收藏历史文献为主,其内部空间由目录厅、检索厅、阅览厅、书库和辅助服务厅五部分组成,平面分布合理,使用方便。

目录、检索出纳台介于书库和中央阅览大厅之间,并通过环形内廊与阅览厅直通,读者、工作人员与书籍的流线组织符合现代图书馆的使用功能。

(二)老斋舍老斋舍现为研究生宿舍,建立初期为武汉大学男生寄宿部。

老斋舍有很多“别名”,武汉市民也叫它“武汉的布达拉宫”;老斋舍的三座拱门曾用“六一“惨案中牺牲的三位烈士之名命名,分别叫做“如丰门”,“志德门”,“鸣岗门”;后来在抗日战争时期,武大被日军辟为作战指挥部和伤兵疗养处,侵略军为了缓解这些侵华日本军人的思乡情,便从日本移植来樱花栽种在老斋舍前。

日本人带来了樱花,浪漫的武大人称老斋舍为“樱花城堡”。

每栋每层以《千字文》命名,形成天、地、玄、黄、宇、宙、洪、荒、日、月、盈、昃、辰、宿、列、张16个斋舍。

(三)理学楼俗称“圆顶”,是一栋拜占庭风格的建筑,酷似天文台的穹顶是它的最大特色。

不仅在外观上,其内部阶梯教室的设计也是匠心独运。

运用声波的震荡和反射原理,在可容纳百人的大教堂中不用麦克风也能听到台上教师的声音,这也是中国最早的阶梯教室。

(四)行政楼行政楼建于1936年1月,原名工学院大楼。

1952年改用为行政大楼。

行政楼造型优美,融汇古罗马式建筑和中国传统建筑风格。

行政楼屋顶设计别出心裁,下檐采用孔雀蓝琉璃瓦,顶层则用透光玻璃作屋面,再用四个反扣的桔红色陶缶叠成宝塔状,形成四角重檐攒尖顶的收束;方圆结合,红、白、蓝三色相间,形成中外少有的屋顶形式。

自强学堂和方言学堂(1893-1911)武汉大学的历史溯源于清末湖广总督张之洞于1893年11月29日奏请光绪皇帝创办的湖北自强学堂。

自强学堂(1893.11.29——1902.10)创办人:张之洞(督鄂:1889——1909)首任总办蔡锡勇校址:武昌三佛阁大街口1889年张之洞任湖广(辖今湖北、湖南、江西三省)总督之初,首府武昌只有两所容量极小、破败不堪的旧式书院,即江汉书院和经心书院,因此他打算创办一所更大更新的“两湖书院”,为两湖(即洞庭湖、鄱阳湖)地区培养人才。

一时间,人们纷纷向张之洞献计献策,其中有位小官,名叫曾广敷,官不过湖北试用知县,却颇有见的。

他向张之洞建议“就所定商课改为通商西学,延请华人之能西学者以训诲之,专习各国语言文字等语系,为振兴商业服务。

”张之洞接受了曾广敷的建议,决定将“两湖书院”办成西式学堂。

于光绪十九年(1893年)10月22日向光绪皇帝上奏《设自强学堂片》,11月29日得准。

因此,这一学堂定名为“湖北自强学堂”。

自强学堂比“北京同文馆”晚30年,但称得上中国近代史上第一所真正由中国人自己创办和管理(中国人自己担任校长)的新式学堂。

它一改中国传统书院“学不分专门”的旧习,仿西方高等教育模式,在全国各学堂中率先实行“分科教学,按班授课”体制,设方言、算学、格致、商务四门,首届招生80人。

其中商务门开中国近代经济管理类高等教育之先河。

由于甲午惨败加之马关条约之教训,张之洞认识到:“自强之道,首赖人才”,“而自强之道,贵能取人之长,若非精晓洋文,即不能自读西书,若不能多读西书,即无从会通博采。

”因此,张之洞于1896年对自强学堂进行改革:一、将算学一门移归两湖书院;二、格致、商务两门停办,改为一般课程;三、将方言一门扩大为英文、法文、德文、俄文四门,每门招生名额扩大到30人,1898年又增加东文(日语),共计五门,至此招生规模达到150人;四、并入化学学堂,开创自然科学专门教育;五、增设译书机构,开创翻译商务经济书籍新风;六、取消膏火费,实行奖学金制;七、选派13名学生留学日本。

每所大学都有承载着学府精神文化的老建筑,而这些建筑的剪影,往往是校徽设计的最佳素材。

这些经典建筑在岁月的洗礼和打磨中与一代代学子心手相连,见证了大学办学发展的风雨历程,成为学子们心中永恒的记忆。

想知道校徽上的建筑背后都蕴藏着哪些传奇故事吗?走,让我们跟着校徽去打卡吧!●苏苏跟着跟着校徽校徽去打卡去打卡老图书馆武汉大学的早期建筑,如老图书馆、文法学院、老斋舍等,气势恢宏,布局精巧,大开中国高校建筑之先河。

其中,老图书馆最有故事可说。

1928年,李四光在武汉大学建校的筹备会上提出,新建大学必须体现人文精神。

而图书馆正是人文精神的重要代表。

因此,对于图书馆的建设,无论是选址还是设计建造,学校都倾注了大量的心血。

这座建成于1935年的图书馆位于校园中轴线上、狮子山顶,是学校的制高点。

图书馆建筑呈“工”字形,整体外观为中国传统宫殿式风格,顶部塔楼为八角重檐、单檐双歇山式,形似皇冠,孔雀绿琉璃瓦,飞檐画角,龙凤卷云,完整地体现出中国宫殿式建筑的庄严;内部则采用了西式的回廊、石拱门、落地玻璃等建筑元素,将中西合璧的建筑风格体现得淋漓尽致。

如今,武汉大学已启用新的图书馆,而这座美轮美奂的老图书馆则作为校史馆和报告厅投入使用。

尽管已不再用于藏书,但这座老图书馆对武汉大学师生们而言,早已成为学校的标志性建筑以及精神的殿堂。

武汉大学现行校徽的主体图案即取自老图书馆的造型。

行走在兰州大学(以下简称“兰大”)校园里,学子们有意无意之间总会往积石堂的方向投上一眼。

如果说校园是兰大的身躯,那么积石堂就是学校的心脏。

积石堂是兰大本部的图书馆,其悠久的历史可追溯至1909年。

1946年以后,学校修建了一座二层独立馆舍,正式定名为“积石堂”,它不仅是兰大的标志性建筑,还一度成为整个兰州的标志性建筑之一。

积石堂以大禹治水“导河积石”的积石山命名。

《山海经》认为,积石山是黄河之源,黄河又是中华文明的摇篮。

而兰大正位于黄河之滨,每日离不开黄河水,因此学校以“积石”之名警示学子们要“饮水思源”。

中国最美建筑的大学有哪些中国最美建筑的大学1、厦门大学厦门大学,简称厦大(XMU),是中国教育部直属的全国重点大学,由教育部、福建省和厦门市共建的属于国家“211工程”、“985工程”关键缔造高校,是国家“2011计划”牵头高校。

中选“111计划”、“珠峰计划”、“出色工程师教育培养计划”、“出色法则人才教育培养计划”、“出色医生教育培养计划”、国家缔造高水平大学公派研究生项目,是全国31所副部级中管高校。

2、武汉大学武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的概括研究型大学,其办学源头溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府兴办的自强书院,已有一百多年前史,1913年改名国立武昌高档师范学校,1926年组成国立武昌中山大学,1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一。

1949年新我国建立更名武汉大学沿用至今。

3、北京大学北京大学,兴办于1898年,初名京师大书院,是我国第一所国立概括性大学,也是其时我国最高教育行政机关。

辛亥革新后,于1912年改为现名。

北京大学由教育部直属,中心直管副部级建制,系国家“211工程”“985工程”“双一流”“2011计划”缔造的全国关键大学,是九校联盟(C9)及我国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛重要成员。

是国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和常识立异的重要基地和国际沟通的重要桥梁和窗口。

4、深圳大学深圳大学,中心、教育部和当地高度重视特区大学缔造。

深圳大学是深圳仅有的一所概括性大学,也是深圳规划最大的一所本科院校。

2006年1月经国务院学位委员会赞同为博士学位授予单位。

2014年11月27日,深圳大学正式建立研究生院。

现有国家级本科专业概括革新试点1个,国家级人才培养形式立异实验区1个,国家级实践教育基地1个,国家级实验教育演示中心2个,国家级虚拟仿真实验教育中心1个。

武汉大学简单介绍武汉大学WuhanUniversity,简称武大,位于中国湖北省武汉市东湖湖畔珞珈山麓,是中华人民共和国教育部直属的重点综合性大学,中管副部级高校,国家“985工程”、“211工程”、“2021计划”重点建设高校,同时是“111计划”、“珠峰计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”重点建设的中国顶尖名牌大学,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校,是世界权威期刊《Science》杂志列出的“中国最杰出的大学之一”。

武汉大学是中国著名的风景游览胜地,以樱花而闻名。

学校坐拥珞珈山,环绕东湖水,中西合璧式的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,被称为“世界最美丽的大学校园”之一。

2021年2月,武汉大学在2021国内高校保研率排名中排第十六。

2021年2月,中国一流大学百强榜出炉,武汉大学排名第五。

截至2021年9月,武汉大学共有5个一级学科被认定为国家重点学科,共覆盖29个二级学科,另有17个二级学科被认定为国家重点学科;6个学科为国家重点培育学科;36个一级学科被认定为湖北省重点学科;拥有42个博士后流动站。

截至2021年4月,武汉大学共有43个一级学科具有博士学位授予权,248个二级学科专业具有博士学位授予权含临床医学、口腔医学2个专业学位博士和47个自设博士专业,58个一级学科具有硕士学位授予权,硕士学位授权学科专业342个含31个专业硕士学位和62个自设硕士专业。

2021年,在教育部学位与研究生教育发展中心学科评估中,武汉大学4个一级学科排名中国第一,总数排名中国第6位;9个学科排名中国前三位、14个一级学科排名中国前五位、23个一级学科排名中国前十位。

2021年,武汉大学11个学科领域进入ESI基础科学指标排行世界前1%,其中化学学科进入世界前100名,排名第97位。

重点学科国家重点学科5个,一级学科:理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理国家重点学科17个,二级学科:马克思主义哲学、中国哲学、金融学、环境与资源保护法学、国际法学、马克思主义基本原理、中国现当代文学、中国古代史、世界史、基础数学、凝聚态物理、无线电物理、分析化学、地图学与地理信息系统地理学下二级学科、计算机软件与理论、口腔基础医学、社会保障国家重点培育学科6个:宪法学与行政法学、思想政治教育、中国古代文学、法语语言文学、空间物理学、内科学心血管病法学学院源于1926年武昌法科大学。

江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。

武汉大学(英文名:Wuhan University),简称“武大”,是教育部直属重点大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校。

前身溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学。

一百多年来,武汉大学汇集了中华民族近现代史上众多的精彩华章,形成了优良的革命传统,积淀了厚重的人文底蕴,培育了“自强、弘毅、求是、拓新”的大学精神。

学校坐拥珞珈山,占地面积5166亩,建筑面积256万平方米,中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,被誉为“中国最美丽的大学”之一。

中文名:武汉大学外文名:Wuhan University简称:武大,WHU校训:自强、弘毅、求是、拓新创办时间:1893年类别:公立大学学校类型:综合主管部门:中华人民共和国教育部学校属性211工程,985工程,珠峰计划现任校长:李晓红知名校友:杨小凯,池莉,易中天,邓晓芒所属地区:中国湖北主要院系经济与管理学院,法学院,生命科学学院,测绘学院,水利学院国家重点学科:28个硕士点:347个院士:18人主要奖项:“五个一”工程奖国家图书奖中国图书奖国家自然科学奖国家发明奖国家科技进步奖博士后流动站:32个实验室:5个国家重点实验室武汉大学水利水电学院武汉大学水利水电学院源于1952年武汉大学水利学院。

2000年12月,新武汉大学组建后由原武汉水利电力大学的水利工程系、水力发电工程系、水资源与河流工程系及水利水电科学研究所整合组成。

经过五十多年的建设与发展,学院现已成为综合实力突出、享誉国内外的水利水电高级人才培养的摇篮和科学研究的重要基地。

院系设置武汉大学水利水电学院下设四个系、八个研究所,拥有水资源与水电工程科学国家重点实验室,水沙科学、农田水利与水环境、工程泥沙、水电站过渡过程与控制4个省部级重点实验室,水文水资源、水工结构、水工模型、基础教学等4个实验中心。

武汉大学校史一、学校概况武汉大学,简称武大,溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

目前武汉大学是中华人民共和国教育部直属重点综合大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,是与法国同行联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一。

1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。

【早期建筑】学校的建筑在整体上既遵循了“轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼”的中国传统原则,又引入了西方的罗马式、拜占庭式建筑式样。

建筑群十分注重与自然环境、人文环境的有机结合,利用“对景”、“借景”、“造景”等手法,使建筑与环境相得益彰,体现了中国建筑与自然和谐的传统特点。

【校训释义】“朴、诚、勇”——武昌高师(1919)“明诚弘毅”——国立武汉大学(30年代)“自强、弘毅、求是、拓新”——武汉大学(1993)经1993年第一次校务委员会审议,武汉大学新校训定为:自强弘毅求是拓新。

“自强”语出《周易》“天行健、君子以自强不息”。

意为自尊自重,不断自力图强,奋发向上。

“弘毅”出自《论语》“士不可以不弘毅,任重而道远”一语。

意谓抱负远大,坚强刚毅。

“求是”即为博学求知,努力探索规律,追求真理。

语出《汉书》“修学好古,实事求是”。

“拓新”,意为开拓、创新,不断进取。

其中,自强是武汉大学之魂,弘毅是武汉大学之志,求是是武汉大学之风,拓新是武汉大学之的。

二、校史档案【历史上比较著名武汉大学校名】湖北自强学堂(1893.11-1902.10)国立武汉大学(1928.7-1949.8)武汉大学(2000.8-)【武汉大学建校纪念日(校庆日)的变迁】自强学堂成立(11.29)(1893)武昌高师开学(11.2)(1913)(校产移交,正式迁入,11.29)国立武汉大学开学(10.31)(1928)1963年50周年校庆(11.15)1983年70周年校庆(11.15)1993年100周年校庆(11.29)【校史重要事件年表】1893年,湖广总督张之洞在武昌创办自强学堂,开设方言(即外国语言)、算学、格致、商务四门,专门培养外语和商务人才。

武汉市108处优秀历史建筑介绍武汉市108处优秀历史建筑介绍一、导言武汉是中国的一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

作为长江流域的重要城市,武汉不仅承载着丰富的历史文化内涵,同时也是众多优秀历史建筑的宝库。

本文将全面介绍武汉市108处优秀历史建筑,以便读者更深入地了解这座城市的文化底蕴。

二、黄鹤楼黄鹤楼作为武汉市的标志性建筑,是中国三大名楼之一,也被誉为中国十大名楼之一。

黄鹤楼建于唐代,历经千年沧桑,是中国古建筑的典范之一。

黄鹤楼不仅有着悠久的历史,还承载着丰富的文化内涵,被誉为中国文化的瑰宝。

登上黄鹤楼,可以远眺长江,领略武汉的壮丽景色,感受中国传统文化的魅力。

三、武汉长江大桥武汉长江大桥是中国第一座自行设计和建设的公铁两用桥梁,也是中国十大著名桥梁之一。

长江大桥的建成不仅极大地方便了武汉市的交通,同时也成为武汉市的标志性建筑之一。

长江大桥不仅展示了中国人民的智慧和勇气,也成为武汉市的一张名片,吸引着无数游客前来观赏和游览。

四、汉口江滩汉口江滩位于武汉市汉口地区,是一处历史悠久、风景优美的地方。

在这里,游客可以欣赏到传统的江南水乡风光,感受古老的汉口文化,品味正宗的武汉美食。

江滩上的众多历史建筑如汉口火车站、汉口江滩公园等,都是武汉市值得一游的地方。

五、总结武汉市108处优秀历史建筑是武汉市的一张重要名片,展示了这座城市的悠久历史和丰富文化。

这些建筑不仅是历史的见证,更是中国文化的瑰宝,吸引着无数游客前来参观和观赏。

希望通过本文的介绍,读者们可以对武汉市的文化底蕴有更深入的了解,也为更多人士提供了向往的旅游地。

六、个人观点和理解作为一个多年的武汉市居民,对这座城市的历史建筑始终怀有无限的热爱和敬意。

这些历史建筑见证了武汉的发展和变迁,也承载着居民们对这座城市的热爱和热情。

希望能够通过自己的努力,让更多的人们了解和热爱这座城市,也为它的文化传承和发展贡献一份力量。

七、参考资料1. 《武汉市志》2. 《武汉市风光旅游地图》3. 《中国历史建筑目录》以上就是对武汉市108处优秀历史建筑的介绍,希望能够对您有所帮助。

古典式建筑:巍峨壮观造型别致最能体现武大校园自然风景与人文底蕴完美结合的,莫过于它那镶嵌于校园群峰翠谷之中的宫殿式建筑群了。

武汉大学自1930年开始在珞珈山建设新校舍,至今已70余年。

多年来,不少仁人志士为了珞珈山校园的建设而呕心沥血,造就了全国最美丽的校园和最漂亮的校园建筑。

武汉大学校园建筑充分利用自然地形特点,依山就势布置建筑群体,既强调建筑整体布局的轴线关系,又使每一群体建筑都具有不同的造型特点,使校园建筑与湖光山色交相辉映,形成优美的人文景观,成为培养人才的理想之处。

校园中心区以老图书馆、文、法、理、工四个学院大楼为代表的十余栋武汉大学早期白垩建筑群体,采用中国最雄伟的大屋顶和西方最典雅的拜占庭、哥特等形式和当时最先进的三角绞钢、玻璃天庭等技术,以中国传统的绿色琉璃屋面为基调,以大屋顶、重懿璃在平面布置中,把对称式的传统格局和适应功能的现代风格和谐地结合,形成一组具有中、西风格的建筑群体,堪称中国传统建筑的杰作。

位于狮子山顶的老图书馆、法学院大楼(现为外语学院办公楼)、文学院大楼(现为数学学院办公楼)大楼和理学院大楼(现为学生教室和实验室),与位于狮子山南的老斋舍和位于火石山上的工学院大楼(现为学校行政大楼)等构成了校园传统建筑群的主体。

这些宫殿式建筑全部用孔雀蓝琉璃瓦盖顶,富丽堂皇,光彩夺目,在建筑艺术上巧妙地与东湖湖光、珞珈山色巧妙地融为一体。

飞檐碧瓦掩映在绿树丛中,使山体显得更加郁郁葱葱、错落有致。

不论是从老图书馆南眺珞珈山,还是从工学院北望狮子山,映入眼帘的都是一副玉宇琼楼、青山碧水的美景。

湖山秀水因建筑群的装饰更显神奇,建筑群因湖山秀水的衬托而愈为壮丽。

武大校园内最美观雄伟的传统建筑物,非老图书馆莫属。

老图书馆建于1934年,是一座雄踞于狮子山顶的皇冠形仿故宫建筑,庑殿顶、八角垂檐、大跨度空间,外部装饰极具中国传统特色,为武汉大学标志性建筑,校园制高点。

它体量大,跨度长,巍峨雄壮,北望东湖碧水,南与原工学院大楼遥相呼应,登顶鸟瞰,湖光山色尽收眼底。

自强学堂和方言学堂(1893-1911)武汉大学的历史溯源于清末湖广总督张之洞于1893年11月29日奏请光绪皇帝创办的湖北自强学堂。

自强学堂(1893.11.29——1902.10)创办人:张之洞(督鄂:1889——1909)首任总办蔡锡勇校址:武昌三佛阁大街口1889年张之洞任湖广(辖今湖北、湖南、江西三省)总督之初,首府武昌只有两所容量极小、破败不堪的旧式书院,即江汉书院和经心书院,因此他打算创办一所更大更新的“两湖书院”,为两湖(即洞庭湖、鄱阳湖)地区培养人才。

一时间,人们纷纷向张之洞献计献策,其中有位小官,名叫曾广敷,官不过湖北试用知县,却颇有见的。

他向张之洞建议“就所定商课改为通商西学,延请华人之能西学者以训诲之,专习各国语言文字等语系,为振兴商业服务。

”张之洞接受了曾广敷的建议,决定将“两湖书院”办成西式学堂。

于光绪十九年(1893年)10月22日向光绪皇帝上奏《设自强学堂片》,11月29日得准。

因此,这一学堂定名为“湖北自强学堂”。

自强学堂比“北京同文馆”晚30年,但称得上中国近代史上第一所真正由中国人自己创办和管理(中国人自己担任校长)的新式学堂。

它一改中国传统书院“学不分专门”的旧习,仿西方高等教育模式,在全国各学堂中率先实行“分科教学,按班授课”体制,设方言、算学、格致、商务四门,首届招生80人。

其中商务门开中国近代经济管理类高等教育之先河。

由于甲午惨败加之马关条约之教训,张之洞认识到:“自强之道,首赖人才”,“而自强之道,贵能取人之长,若非精晓洋文,即不能自读西书,若不能多读西书,即无从会通博采。

”因此,张之洞于1896年对自强学堂进行改革:一、将算学一门移归两湖书院;二、格致、商务两门停办,改为一般课程;三、将方言一门扩大为英文、法文、德文、俄文四门,每门招生名额扩大到30人,1898年又增加东文(日语),共计五门,至此招生规模达到150人;四、并入化学学堂,开创自然科学专门教育;五、增设译书机构,开创翻译商务经济书籍新风;六、取消膏火费,实行奖学金制;七、选派13名学生留学日本。

武汉大学可以欣赏到美丽的校园风光还有许多历史文化建筑武汉大学的校园不仅拥有美丽的自然风光,还有许多历史文化建筑,为师生提供了一个宜人的学习生活环境。

武汉大学位于湖北省武汉市,地处东湖之滨,毗邻武昌鱼儿山,环境幽雅,景色宜人。

校园面积广阔,绿树成荫,湖水环绕,山景交融,创造了一个与自然融为一体的校园氛围。

校园内有多个湖泊,如东湖、南湖等,清澈的湖水倒映着周围的山峦和建筑物,给人一种宁静和美丽的感觉。

尤其是春天和秋天,湖水边的樱花和枫叶都会吸引来自各地的游客前来观赏。

同时,校园内的花草树木郁郁葱葱,绿意盎然,给人带来一种清新的气息。

校园内还设有众多的花坛和草地,供学生休闲娱乐,共同享受大自然的美丽。

除了自然风光,武汉大学还拥有许多历史文化建筑,为人们提供了领略中华传统建筑艺术的机会。

首先,最具代表性的建筑是位于校园中心的鲁迅艺术学院楼。

该建筑是仿照明代建筑风格兴建的,整体气势雄伟,兼具古朴与庄严。

这座建筑由红砖砌成,层数高达四层,拥有独特的飞檐斗拱和雕刻,赋予了它独特的艺术魅力。

其次,校园内还有一座著名的建筑叫做寓公楼,是法国古典建筑的代表之一,建造于20世纪初。

寓公楼外观华丽古典,内部装饰精美,是武汉大学的重要标志之一。

此外,校园内还有一座名为“二七纪念馆”的建筑,它是为纪念抗日战争中的武汉保卫战而设立的。

纪念馆建筑风格独特,寓意深远,让人们铭记历史,缅怀先烈。

不仅仅是校园风光和建筑,武汉大学还有丰富的历史文化底蕴。

该校成立于1893年,是中国近现代高等教育的重要发源地之一。

学校拥有悠久的历史和深厚的学术传统,培养了众多的学术精英和社会贤达。

在这里,学生们可以感受到浓厚的学术氛围,与优秀的师资团队交流思想,开拓视野。

学校还设有多个博物馆和文化研究中心,收藏了大量的文物和古籍,为人们提供了了解历史和文化的机会。

综上所述,武汉大学不仅提供了美丽的校园风光,还有丰富的历史文化建筑。

校园环境优美,让人心旷神怡;历史文化建筑充满了艺术魅力,让人领略到中华传统建筑的精华。

典藏中华建筑史的武汉大学武汉大学资料图片位于东湖之滨珞珈山的武汉大学被誉为“世界上最美丽的大学之一”,其校舍建筑华丽,远看如仙山琼阁,近看似楼台宫殿,校园与湖光山色交相辉映。

2001年国务院确定武汉大学早期建筑为全国重点文物保护单位。

无疑,武汉大学的魅力和秘密,都写在那一座座历尽沧桑的建筑之上,探寻这些“凝固的音乐”正是解读武汉大学文脉厚重的关键词。

堪称大学校园建筑的典范之作的武汉大学早期建筑,由我国著名科学家李四光亲自选址与规划,聘请美国建筑师凯尔斯设计,从1929年3月破土动建,到1936年竣工,这座占地面积200多公顷(3000余亩)、建筑面积7万多平方米,是中国高校建筑史上前所未有的浩大工程。

主要建筑包括文、法、理、工学院大楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、学生饭厅及俱乐部、华中水工试验所、一区十八栋教授住宅、半山庐,以及街道口牌楼和后来建设的六一纪念亭、李达故居共15处26栋早期建筑。

在3条南北轴线与2条东西轴线相交会的网络上,形成以图书馆、理学院、工学院为主体的三个建筑群组,三条南北轴线为:中心花园(小操场)至图书馆;理学院至工学院和水工试验所;理工二院至大礼堂(今为人文科学馆)和办公厅(今为电讯学院楼)。

二条东西轴线为:学生俱乐部至图书馆和理学院;体育馆至中心花园和大操场、大礼堂。

构成轴线分明、变化有序的整体之美。

在建筑整体上,遵循了“轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼”的中国传统建筑风格,又引入西方的罗马式、拜占庭式建筑式样。

在建筑单体造型上,更是形式各异,互不雷同。

是我国近现代大学校园建筑的佳作与典范,具有重要的历史、艺术、科学价值。

武汉大学的前身是清末湖广总督张之洞于1893年创办的自强学堂,1902年更名为方言学堂。

辛亥革命后,北洋政府以方言学堂为基础,于1913年11月2日建立国立武昌高等师范学校。

1923年更名为国立武昌师范大学,1925年又更名为国立武昌大学。

1926年武汉国民政府将武昌大学与其他几所学校合并,组建国立武昌中山大学。

1928年7月,国民政府改组武昌中山大学,10月31日组建国立武汉大学。

原校址在武昌东厂口,1932年迁珞珈山,是近代中国第一批国立综合性大学。

1928年,国民政府大学院聘任李四光、王星拱、张难先、石瑛、叶雅各等人成立建筑设备委员会,李四光任委员长。

经全体委员实地考察后,确定以武昌城外东湖之滨罗家山(又名落驾山,后闻一多将其改名为“珞珈山”)、狮子山一带为新校址。

1929年5月教育部任命王世杰为武大首任校长。

同时聘请著名的美国建筑师凯尔斯进行设计,另聘缪恩创为校方总体建设监督工程师,分别由汉协盛、袁瑞泰、永茂隆等营造厂及上海六合公司承建。

1929年3月动工兴建,一期工程(1930年3月-1932年1月)兴建了文学院、理学院、男生寄宿舍、学生饭厅及俱乐部、教工第一、二住宅区、运动场、国立武汉大学牌楼;二期工程(1932年2月-1937年7月)兴建了图书馆、体育馆、华中水工实验所、珞珈山水塔、实习工厂、电厂、部分生活用房、法学院、理学院(扩建)、工学院、农学院(未竣工),建筑面积逾7万多平方米。

抗日战争期间,武汉大学迁至四川乐山。

1946年10月迁回武昌珞珈山。

1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。

1952年成为直属教育部的重点文理综合大学。

1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。

是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,今学校占地面积5168亩,建筑面积249万平方米,是国家教委直属重点综合大学。

附:武汉大学早期建筑一览主要是1930年至1936年间,在珞珈山校园一次性规划设计并连续建成的校舍建筑群,共30项工程68栋,建筑面积78596平方米。

此外还包括部分20世纪40年代和50年代的建筑。

其中被列为国家重点文物保护单位的有15处26栋,建筑面积54054.52平方米。

这些建筑有:男生寄宿舍(今樱园一舍至四舍1931年四栋)学生饭厅及俱乐部(今樱园食堂及大学生活动中心1931年)文学院(今数学与统计学院1931年)理学院(1931年-1936年五栋)周恩来旧居(1931年)郭沫若旧居(1931年)国立武汉大学牌楼(1933年)半山庐(今人事部1933年)图书馆(今图书馆典藏部1935年)法学院(今外国语言文学学院1936年)工学院(今行政楼1936年五栋)体育馆(今老体育馆1936年)华中水工实验所(今档案馆1936年)六一纪念亭(1948年)李达故居(1952年)国立武汉大学牌楼今武大正门处的牌楼,是在1993年百年校庆前夕仿照老牌楼,由武大海内外校友集资建造的。

原牌楼位于武昌街道口,建于1931年初,木质,仿北方牌坊样式,古朴大方,惜于次年毁于龙卷风。

1933年,学校在原址(今街道口附近)修建钢筋水泥冲天式牌坊,背面用小篆刻书:“文”、“法”、“理”、“工”、“农”、“医”六字,为武汉大学文学院教授刘博平所写。

文革期间,“国立武汉大学”六字被“武汉大学”四字所取代。

1983年又代之以书法家曹立庵所写的“国立武汉大学”六字。

目前已破败不堪。

六一纪念亭为纪念六一惨案死难烈士而建于1947年11月。

六角飞檐,碧瓦熠熠,六根朱红圆柱支撑,都蕴含六月之意,亭四周植有冬青和绿草。

亭高约7米,上部攒尖顶为木质结构,下部红圆柱用水泥注成。

亭中立有一块石制纪念碑,碑身高1.46米,宽约0.58米。

体育馆又名宋卿(黎元洪字宋卿)体育馆。

1936年7月竣工,馆长约35.05米,宽约21.34米。

屋顶覆绿色琉璃瓦,侧墙框架结构,山墙取巴洛克式,是典型的中西合璧建筑。

男生寄宿舍又名老斋舍,是一座仿布达拉宫琉璃瓦建筑。

1931年9月竣工。

斋舍分为四个单元,共设十六个出入口,四栋宿舍一字排开,加上三个圆形拱门配以门楼,各层宿舍分别以千字文中的“天地玄黄,宇宙洪荒。

日月盈昃,辰宿列张”(其中,“辰”字误作“晨”字)命名。

单个房间尺寸为3.3米宽、4.5米长,使用面积为13平方米,内有壁柜,共有300多间房。

两单元宿舍依山设有95级阶梯(原为108级,但底层已被提升的路基淹没)作为自校前路上图书馆的径道,又是宿舍的主要楼梯。

“民国19年落成碑”传为燕树棠书。

图书馆位于狮子山顶的皇冠形仿故宫建筑,也是珞珈山麓最高的建筑。

1935年8月竣工。

图书馆平面呈“工”字形,由目录厅、检索厅、阅览厅、书库和辅助服务厅五部分组成,其中书库使用面积约1186平方米,能藏书近200万册。

学生饭厅及俱乐部法学院西边是学生食堂,下层是饭厅。

上层为俱乐部(临时礼堂),内部装饰极富民俗特色。

文、法学院位于图书馆的左右两翼。

两院相对矗立,是一对姊妹楼,平面为方形四合院,立面有4层,宫殿式屋顶。

文学院竣工于1931年9月,这里曾是国立武大历任校长办公的地方。

理学院位于在图书馆级东(左)侧,整体建筑分两期建造。

主楼和前排配楼为第一期工程,1931年11月竣工;后排配楼为第二期工程,于1936年竣工。

主楼采用八角面墙体和拜占庭式的钢筋混凝土穹隆屋顶(直径20米),体现出天圆(北)地方(南)的建筑理念。

中部主体为科学会堂,首层有三个阶梯教室(也是中国最早的阶梯教室),二层为理、工学院的教室,三层为生物系的标本室和数学系的模型室。

两侧配楼为化学楼和物理楼(实验室),楼高4层,单檐歇山式,绿琉璃瓦。

会堂与配楼有连廊相通构成整体。

工学院1936年1月竣工。

主楼坐南朝北,为教学用房,平面呈正方形,楼内中部有5层共享大厅。

楼下地下层为科技成果大厅。

4栋群楼为土木工程、机械工程、电机工程和矿冶系以及研究所、实验室等系、所办公用地,与外围的四座中国传统配楼和正前方的两座罗马式碉楼相组配,是典型的中西融合式建筑。

半山庐位于珞珈山腰西北,高达7米,由两个阳台将三栋两层的楼房连缀而成,1937年-1938年,“武汉抗战”期间,蒋介石和宋美龄曾寓居与此。

十八栋位于珞珈山腰东南的教工住宅群。

周恩来旧居与郭沫若旧居即在其中(分别为一区19栋27号、12栋20号)。

1938年,周恩来、郭沫若曾在此领导全国抗战宣传工作。

华中水工实验所位于武汉大学文理学部梅园二路。

资料链接武汉大学简史1893年湖广总督张之洞在武昌创办自强学堂,开设方言(即外国语言)、算学、格致、商务四门,专门培养外语和商务人才。

1896年矿务、化学学堂并入自强学堂。

1902年自强学堂迁至武昌东厂口,改名为方言学堂。

方言学堂被迫停办。

1913年以原方言学堂的校舍、图书、师资为基础,改建成国立武昌高等师范学校,设英语、博物、数学物理、历史地理等四部。

1922年改四部为8系,即教育哲学系、国文系、英语系、数学系、理化系、历史社会学系、生物系、地质系。

1923年国立武昌高等师范学校改名为国立武昌师范大学。

1924年国立武昌师范大学改名为国立武昌大学。

国立武昌大学、国立商科大学、省立医科大学、省立法科大学、省立文科大学以及私立文华大学等合并,建立国立武昌中山大学。

设有大学部和文、理、法、经、医、预6科、17个系2个部。

1928年改组国立武昌中山大学,组建国立武汉大学。

下设文、理、工、法四个学院。

1932年由武昌东厂口迁入珞珈山新校舍。

1936年成立农学院,成为有文、法、理、工、农5个学院15个系以及2个研究所的综合性大学。

1938年学校西迁四川乐山,农学院并入中央大学。

1946年恢复农学院,设立医学院,武汉大学迁回武昌珞珈山。

设有文、法、理、工、农、医6个学院21个系8个研究所。

1950年湖南大学水利系划归武汉大学,与土木系水利组合并,成立水利系。

武汉大学医学院从武汉大学分出,与上海同济大学医学院合并成中南同济医学院(现同济医科大学)。

1952年河南大学等校的水利系划归武汉大学,与武汉大学水利系合并成水利学院。

武汉大学农学院从武汉大学分出,与湖北农学院合并成华中农学院(现华中农业大学)。

哲学系并入北京大学,矿冶系调入中南矿冶学院。

1953年工学院从武汉大学分出,成立华中工学院(现华中理工大学)。

1954年水利学院从武汉大学分出,成立武汉水利学院(现武汉水利电力大学)。

1956年恢复哲学系。

1958年恢复外文系。

1966年在鄂西北襄阳隆中建立襄阳分校。

1970年在湖北荆州地区建立沙洋分校。

1977年襄阳分校、沙洋分校停办。

1978年从理科中分出三个新系,即计算机科学系、空间物理学系、病毒学及分子生物学系。

1984年成为全国首批成立研究生院的院校之一成立经济与管理学院、图书情报学院。

1986年经济与管理学院分为经济学院、管理学院;成立法学院。

1988年成立成人教育学院、建筑学系。

1990年成立外国语言文学学院。

1992年成立政治与行政学院、生命科学学院。