高中化学合成氨的反应原理课件

- 格式:pptx

- 大小:13.82 MB

- 文档页数:18

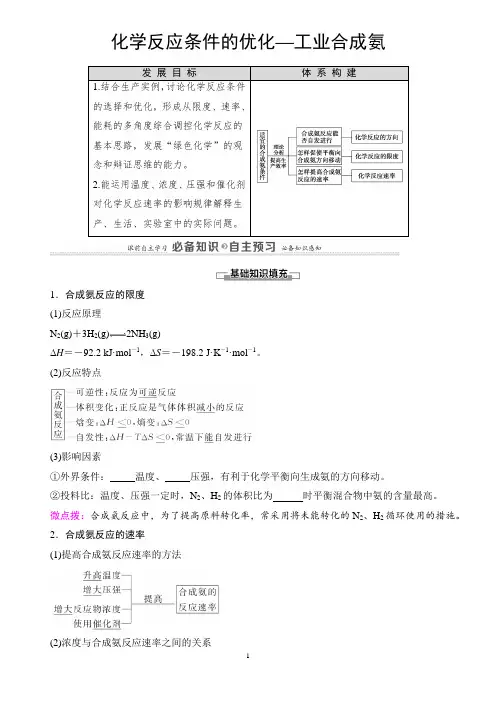

化学反应条件的优化—工业合成氨发展目标体系构建1.结合生产实例,讨论化学反应条件的选择和优化,形成从限度、速率、能耗的多角度综合调控化学反应的基本思路,发展“绿色化学”的观念和辩证思维的能力。

2.能运用温度、浓度、压强和催化剂对化学反应速率的影响规律解释生产、生活、实验室中的实际问题。

1.合成氨反应的限度(1)反应原理N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.2 kJ·mol-1,ΔS=-198.2 J·K-1·mol-1。

(2)反应特点(3)影响因素①外界条件:温度、压强,有利于化学平衡向生成氨的方向移动。

②投料比:温度、压强一定时,N2、H2的体积比为时平衡混合物中氨的含量最高。

微点拨:合成氨反应中,为了提高原料转化率,常采用将未能转化的N2、H2循环使用的措施。

2.合成氨反应的速率(1)提高合成氨反应速率的方法(2)浓度与合成氨反应速率之间的关系在特定条件下,合成氨反应的速率与参与反应的物质的浓度的关系式为v=kc(N2)·c1.5(H2)·c-1(NH3),由速率方程可知:N2或H2的浓度,NH3的浓度,都有利于提高合成氨反应的速率。

微点拨:温度升高k值增加,会加快反应速率;同时加入合适的催化剂能降低合成氨反应的活化能,使合成氨反应的速率提高。

3.合成氨生产的适宜条件(1)合成氨反应适宜条件分析工业生产中,必须从和两个角度选择合成氨的适宜条件,既要考虑尽量增大反应物的转化率,充分利用原料,又要选择较快的反应速率,提高单位时间内的,同时还要考虑设备的要求和技术条件。

(2)合成氨的适宜条件序号影响因素选择条件1 温度反应温度控制在左右2 物质的量N2、H2投料比3 压强1×107~1×108 Pa4 催化剂选择铁做催化剂5 浓度使气态NH3变成液态NH3并及时分离出去,同时补充N2、H2(3)合成氨的生产流程的三阶段1.判断对错(对的在括号内打“√”,错的在括号内打“×”。

合成氨工艺原理

合成氨是一种重要的化工原料,广泛用于制备化肥、塑料、纤维素等产品。

合成氨的工艺原理主要包括两个步骤:氮气催化还原和氢气催化氧化。

氮气催化还原是指将氮气转化为氨气的化学反应。

该反应在催化剂的存在下进行,常用的催化剂有铁、钨等金属或金属合金。

氮气和氢气首先通过压缩机进行压缩,然后以适当的比例进入反应器中。

在反应器内,氮气分子被催化剂吸附并激活,形成活性吸附态。

氢气分子也被吸附到催化剂表面,并与氮气分子进行反应,生成氨气。

反应完成后,氨气被分离出来,纯度达到要求后可以作为成品使用。

氢气催化氧化是指将氢气转化为水的反应过程。

这一步骤是为了去除反应残留的氢气,同时防止反应产物中的氢气杂质。

在氮气催化还原后,残留的氢气与氧气一起进入氢气催化氧化反应器。

催化剂通常是铁氧化物或铝氧化物等,它们可以催化氢气和氧气反应生成水。

反应完成后,反应器中的氢气和水蒸气一同进入冷凝器,通过冷却和分离,分离出纯净的水。

以上就是合成氨的工艺原理,通过氮气催化还原和氢气催化氧化,在合适的条件下,可以高效地制备出纯度高的氨气。

这个工艺过程在化工工业中被广泛应用,为各行各业提供了重要的原料。

第四节化学反应的调控一、合成氨反应的特点(一)反应:N2+3H2催化剂2NH3高温高压(二)特点:1、可逆反应2、放热反应:ΔH<03、熵减小的反应:ΔS<0二、合成氨反应特点的分析三、工业合成氨的适宜条件压强:10-30MPa 温度:400-500℃催化剂:铁触媒(500℃左右时的活性最大)工业上选择适宜生产条件的原则Δνg>0 低压兼顾速率和平衡,选取适宜的压强四、合成氨的生产流程(一)生产流程(二)流程分析1、原料气干燥、净化:除去原料气中的水蒸气及其他气体杂质,防止与催化剂接触时,导致催化剂“中毒”而降低或丧失催化活性2、压缩机加压:增大压强3、热交换:合成氨反应为放热反应,反应体系温度逐渐升高,为原料气反应提供热量,故热交换可充分利用能源,提高经济效益。

4、冷却:生成物NH3的液化需较低温度采取迅速冷却的方法,可使气态氨变成液氨后及时从平衡混合物中分离出来,以促使平衡向生成NH3的方向移动。

5、循环使用原料气:因合成氨反应为可逆反应,平衡混合物中含有原料气,将NH3分离后的原料气循环利用,并及时补充N2和H2,使反应物保持一定的浓度,以利于合成氨反应,提高经济效益。

五、影响化学反应进行的两个因素(一)参加反应的物质组成、结构和性质等本身因素(二)温度、压强、浓度、催化剂等反应条件六、化学反应的调控(一)定义:就是通过改变反应条件使一个可能发生的反应按照某一方向进行。

(二)考虑因素:在实际生产中常常需要结合设备条件、安全操作、经济成本等情况,综合考虑影响化学反应速率和化学平衡的因素,寻找适宜的生产条件。

此外,还要根据环境保护及社会效益等方面的规定和要求做出分析,权衡利弊,才能实施生产。