初中教学改革案例数学教学案例(刘成彬).

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:3

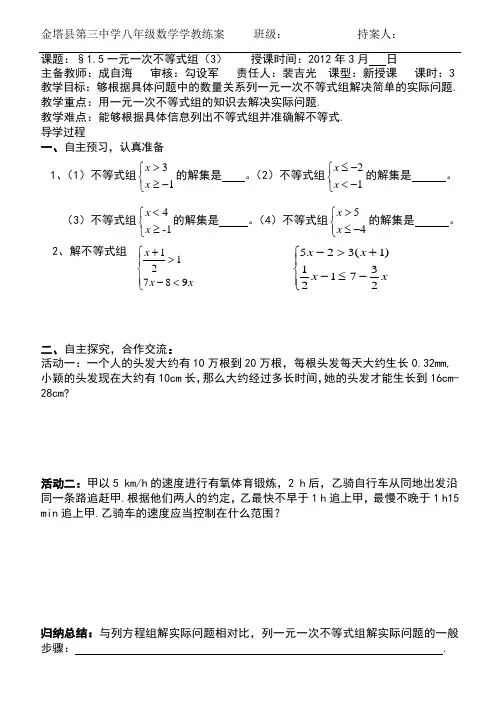

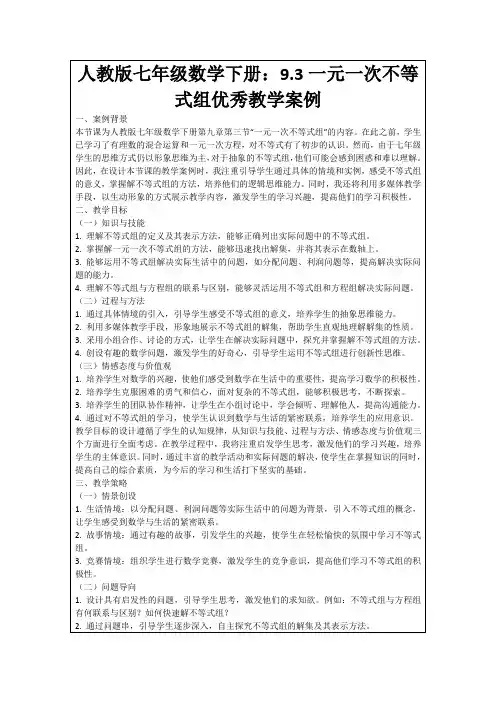

金塔县第三中学八年级数学学教练案 班级: 持案人:课题:§1.5一元一次不等式组(3) 授课时间:2012年3月 日主备教师:成自海 审核:勾设军 责任人:裴吉光 课型:新授课 课时:3 教学目标:够根据具体问题中的数量关系列一元一次不等式组解决简单的实际问题. 教学重点:用一元一次不等式组的知识去解决实际问题.教学难点:能够根据具体信息列出不等式组并准确解不等式.导学过程一、自主预习,认真准备1、(1)不等式组31x x >⎧⎨≥-⎩的解集是 。

(2)不等式组21x x ≤-⎧⎨<-⎩的解集是 。

(3)不等式组4-1x x <⎧⎨≥⎩的解集是 。

(4)不等式组54x x >⎧⎨≤-⎩的解集是 。

2、解不等式组二、自主探究,合作交流:活动一:一个人的头发大约有10万根到20万根,每根头发每天大约生长0.32mm,小颖的头发现在大约有10cm 长,那么大约经过多长时间,她的头发才能生长到16cm- 28cm?活动二:甲以5 km/h 的速度进行有氧体育锻炼,2 h 后,乙骑自行车从同地出发沿同一条路追赶甲.根据他们两人的约定,乙最快不早于1 h 追上甲,最慢不晚于1 h15 min 追上甲.乙骑车的速度应当控制在什么范围?归纳总结:与列方程组解实际问题相对比,列一元一次不等式组解实际问题的一般步骤: . ⎪⎩⎪⎨⎧-≤-+>-x x x x 237121)1(325⎪⎩⎪⎨⎧<->+x x x 987121四、当堂练习,检测固学:A. 基础知识1.有一个两位数,它的十位比个位数字大1,并且这个两位数大于30小于42,求这个两位数?2.一堆玩具分给若干个小朋友,若每人分3件,就剩余4件;若每人分4件,就有一个小朋友得到的玩具不足3件。

求小朋友的人数和玩具的件数?B.能力提升1、一群学生住若干间宿舍,每间住4人,剩19人无房住;每间住6人,有一间宿舍住不满。

第1篇一、背景随着新课程改革的深入推进,我国初中数学教学面临着前所未有的机遇与挑战。

为了提高初中数学教学质量,培养学生的数学素养,我们学校数学教研组积极开展教研教改活动,力求探索出一条适合我校初中数学教学的新路径。

二、案例描述1. 问题提出我校初中数学教学存在以下问题:(1)教学方式单一,以教师讲解为主,学生参与度低。

(2)教学内容与实际生活脱节,难以激发学生的学习兴趣。

(3)评价方式单一,注重结果评价,忽视过程评价。

(4)教师专业素养参差不齐,缺乏创新意识和实践能力。

2. 改革措施(1)优化教学方式,提高学生参与度为了改变教学方式单一的问题,我们教研组开展了以下改革措施:①开展小组合作学习,让学生在小组内互相讨论、交流,提高学生的合作能力和沟通能力。

②引入多媒体教学手段,运用图片、视频、动画等丰富教学内容,激发学生的学习兴趣。

③开展数学实践活动,让学生在实际操作中感受数学的魅力。

(2)联系实际生活,激发学生学习兴趣为了解决教学内容与实际生活脱节的问题,我们教研组采取了以下措施:①将数学知识与实际生活相结合,设计贴近学生生活的教学案例。

②开展数学竞赛、数学游戏等活动,激发学生的学习兴趣。

(3)多元化评价,关注学生发展为了改变评价方式单一的问题,我们教研组采取了以下措施:①建立多元化的评价体系,注重过程评价和结果评价相结合。

②关注学生的学习态度、学习方法、学习习惯等方面,促进学生全面发展。

(4)提升教师专业素养,促进教师成长为了提高教师专业素养,我们教研组开展了以下活动:①组织教师参加各类培训,提升教师的教育教学能力。

②开展教师之间的交流与研讨,促进教师共同成长。

③鼓励教师参加教学比赛,激发教师的创新意识和实践能力。

3. 改革效果经过一段时间的教研教改,我校初中数学教学取得了以下成效:(1)学生参与度提高,学习兴趣浓厚。

(2)教学效果显著,学生数学素养得到提升。

(3)教师专业素养得到提高,创新意识和实践能力得到增强。

第1篇一、案例背景随着新课程改革的深入推进,探究式学习作为一种新型的教学模式,越来越受到广大教师的关注。

在初中数学教学中,如何引导学生进行探究式学习,提高学生的数学素养,成为当前数学教育研究的热点问题。

本案例以“三角形全等的判定”这一教学内容为例,探讨如何开展基于问题解决的探究式学习。

二、案例目标1. 让学生了解三角形全等的判定方法,掌握三角形全等的判定定理。

2. 培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。

3. 培养学生的合作意识、创新精神和实践能力。

4. 提高学生的数学素养,为后续数学学习奠定基础。

三、案例实施过程1. 导入新课教师通过展示一组三角形,引导学生观察三角形的特点,激发学生的学习兴趣。

接着,教师提出问题:“如何判断两个三角形是否全等?”从而引出本节课的主题——三角形全等的判定。

2. 问题提出教师将学生分成小组,要求每个小组针对以下问题进行讨论:(1)已知三角形ABC和三角形DEF,若AB=DE,BC=EF,∠A=∠D,那么这两个三角形是否全等?(2)已知三角形ABC和三角形DEF,若AB=DE,AC=DF,∠B=∠E,那么这两个三角形是否全等?(3)已知三角形ABC和三角形DEF,若∠A=∠D,∠B=∠E,∠C=∠F,那么这两个三角形是否全等?3. 问题探究(1)小组合作:每个小组针对提出的问题,进行讨论、分析,尝试找出判定三角形全等的条件。

(2)成果展示:各小组汇报讨论结果,教师引导学生总结归纳出三角形全等的判定定理。

4. 案例分析教师结合具体案例,引导学生分析三角形全等的判定定理的应用。

例如,在解决实际问题时,如何利用三角形全等的判定定理来判断两个三角形是否全等。

5. 拓展延伸教师提出以下问题,引导学生进行拓展学习:(1)三角形全等的判定定理有哪些?(2)三角形全等的判定定理在实际问题中的应用有哪些?6. 课堂小结教师对本节课的教学内容进行总结,强调三角形全等的判定定理的重要性,并鼓励学生在今后的学习中,运用所学知识解决实际问题。

初一《让我们来做数学》教学案例东梁中学梁成伟【背景介绍】国家推行课程教材的改革,深圳市南山区为首批推行教改实验地区之一,采用了华东师范大学编写的教材。

这份教材的第一章很奇特。

从结构而言,它完全是可有可无的。

但是编者却给了它很高的地位,认为是相当重要的一章。

很多学生上了初中后慢慢的对数学失去了兴趣,并慢慢的发展为对数学的厌恶。

所以安排这么一章是很有必要的。

一是帮助学生梳理小学的数学知识和数学方法,二是为学生学习中学数学做必要的准备;另一个重要的原因在于培养学生学习数学的兴趣,因为“兴趣是最好的老师”。

因此,编者的用心良苦及设立本章的科学性都可见一斑!这也是这个教材区别于其他教材的显著标志之一。

【情景描述】这是小学升上初中后的第二节数学课。

昨天的课堂的新鲜感所带来的兴奋似乎今天都还残留在学生的身上。

他们一开始就表现了极高的热情和兴趣,积极投入课堂,思考老师的提问和给出的练习。

很快地,我们做到了课堂练习中的这么一道题:找规律,在()内填数:(1)1,2,4,7,()(2)1,3,7,13,()(3)1,1,2,3,5,8, ( )这样的题目对学生而言,有趣,但是却不用费多大功夫。

很快地便听到一个接一个的学生说:“做完了!”(他们似乎有这样近乎炫耀的习惯)。

2分钟后,我开始提问第一个同学“第(1)题该填什么?你找到了什么规律?”“填11;规律是:第一个数和第二个数相差1,第三个数和第二个数相差2,第四个数和第三个数相差3,所以第五个数和第四个数应该相差4,7+4=11,所以填11。

”“好!说的非常好。

既找到了规律,又解释的很清楚,不错!”我用满怀赞赏的目光看着他说。

学生显得很自豪(赞扬总是令人开怀的。

对学生,我从不吝于称赞)。

接着另外两个同学分别都正确的回答了(2)、(3)题,我也分别给予了肯定。

然后我接着问:“同样的题目是否只有一个答案呢?对于这些题目是否还有别的规律呢?”我用询问的眼光扫视着下面的学生。

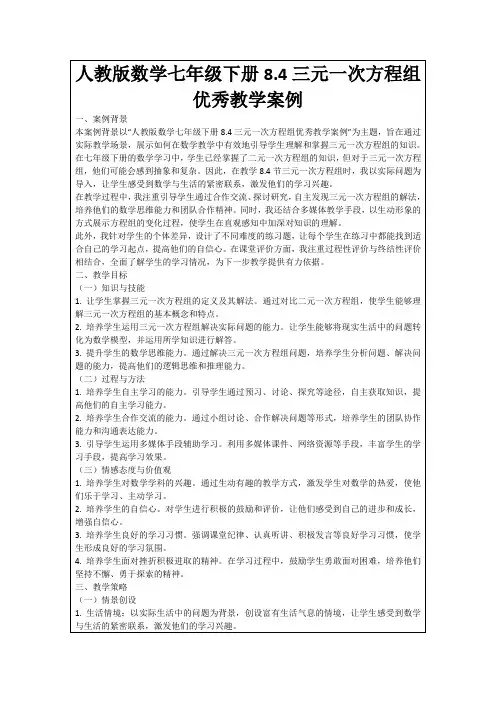

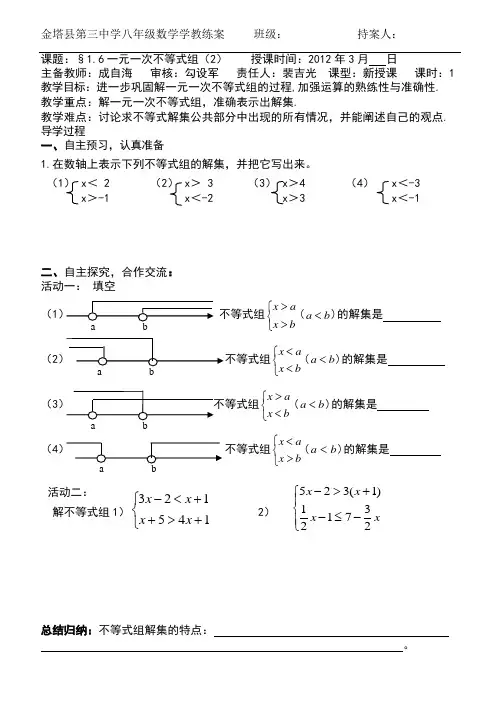

金塔县第三中学八年级数学学教练案 班级: 持案人:课题:§1.6一元一次不等式组(2) 授课时间:2012年3月 日主备教师:成自海 审核:勾设军 责任人:裴吉光 课型:新授课 课时:1 教学目标:进一步巩固解一元一次不等式组的过程,加强运算的熟练性与准确性. 教学重点:解一元一次不等式组,准确表示出解集.教学难点:讨论求不等式解集公共部分中出现的所有情况,并能阐述自己的观点. 导学过程一、自主预习,认真准备1.在数轴上表示下列不等式组的解集,并把它写出来。

(1) x < 2 (2) x > 3 (3) x >4 (4) x <-3 x>-1 x <-2 x >3 x <-1二、自主探究,合作交流: 活动一: 填空(1不等式组⎩⎨⎧>>bx a x (b a <)的解集是(2⎩⎨⎧<<bx a x (b a <)的解集是(3⎩⎨⎧<>bx a x (b a <)的解集是(4不等式组⎩⎨⎧><bx a x (b a <)的解集是解不等式组1)⎩⎨⎧+>++<-145123x x x x 2)总结归纳:不等式组解集的特点: 。

⎪⎩⎪⎨⎧-≤-+>-x x x x 237121)1(325活动二:四、当堂练习,检测固学: A. 基础知识1、填空: (1)不等式组31x x >⎧⎨≥-⎩的解集是 。

(2)不等式组21x x ≤-⎧⎨<-⎩的解集是 。

(3)不等式组4-1x x <⎧⎨≥⎩的解集是 。

(4)不等式组54x x >⎧⎨≤-⎩的解集是 。

2、(2007年湘潭市)不等式组10235x x +⎧⎨+<⎩≤,的解集在数轴上表示为( )3、解不等式组:(1) 8x+5>9x+6 (2) 2x-1>x+12x-1<7 x+8<4x-1解不等式组(1)⎪⎩⎪⎨⎧-≥+-<+213212312x x x x (2)⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+>-<+523)1(212x x x x1.解不等式组: 6125<+<-x ,并写出不等式组的整数解。

下载温馨提示:该文档是学者精心编制而成,希望能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,我们为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!初中项目化数学教学案例(初一年级)现今时代,中国的教育信息技术正处在迅速发展的阶段,可以说为了适应社会的高速发展,整个教育行业一直试图找到更好的教学方向和教学方法。

教师的状态和专业知识相融合,结合技术层面,努力创造不受填鸭式教育、应试教育等束缚的环境,最大限度地挖掘学生的内在学习潜力,这是当今中国应试教育下教育改革的方向。

一、案例背景本国教育者的观点不断更新换代,新的课程也作为实用文章得到普及。

但是,中学的数学教师应该在保证教学质量的同时,不断地修改自己的教学和案例设计。

这样的才能可以促进学生的学习和自身教学水平的提高。

初中数学作为初中课程中最主要的学科之一,而初一数学的教学又是学好整个初中数学的基础铺垫,所以如何提高初一数学的教学质量,使学生在中考中能够取得一个非常优异的成绩是很多人非常关注的问题。

本文将通过对教学过程中的含义、特性和构成要素,以及中学数学课上实用的讲授案例的具体分析和其策略、方法等进行详细的阐述和说明,希望能给初一年级数学课的教学给予一定程度的启示和帮助。

二、项目实施(本阶段以教学形式为主)我们以初中七年级下册平方根的教学为主要案例:首先本次对平方根的教学项目实施要求学生应当达到的能力目标为:通过对平方根概念及性质的探究,渗透数形结合的数学思想方法,目的为提高学生对数学的探究能力和其归纳表达能力。

以下为项目实施过程:(一)创设情境,激发兴趣师:(首先,我们要先引出问题)同学们,学校现在要举行一场关于美术的作品大赛,小文同学非常高兴,他现在想要裁出一块面积为25dm2的正方形画布,用来画上自己最得意的作品去参加本次大赛,那么这块正方形画布的边长应取多少呢?请同学们一起算一算。

循环小数教学设计宋彬一、教学目标知识与技能:1、理解循环小数、有限小数、无限小数的意义。

2、掌握循环小数的表示方法。

过程与方法:通过求商,使学生感受到循环小数的特点,从而理解循环小数的概念,了解循环小数的简便记法。

情感态度与价值观:培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力,体验发现知识的快乐,激发学习的兴趣。

二、教学重难点教学重点:理解循环小数、有限小数、无限小数的意义。

教学难点:理解循环节,学会用简便记法表示循环小数。

三、教法与学法教法:创设问题情境,质疑引导。

学法:自主练习、归纳知识。

四、教学环节1、初步感知循环小数。

出示教材第33页例7情境图,引导学生观察并说出图意,并找到数学信息,独立列算式。

学生列式:400÷75=(米)让学生用竖式计算这个算式,并说一说在计算过程中你有什么发现?通过计算,学生会发现这个算式的余数重复出现“25”;商的小数部分连续地重复出现“3”。

像这样继续除下去,能除完吗?(可能永远也除不完。

)【板书:400÷75=5.333…(米)】2、互动新授(1).认识循环小数。

出示第33页例8的两道计算题,让学生自主计算,并说出商的特点。

2.29÷1.1=78.6÷11=(2).在第2小题:2.29÷1.1计算到商的第三位小数时,让学生先停一停,看一看余数是多少,然后再接着除出两位小数,指导学生和除得的前几步比较,想一想继续除下去,商会是什么?通过观察和比较,引导学生发现:余数重复出现8和1,如果继续除下去商就会重复出现8和1,总也除不尽。

3.引导学生比较400÷75,2.29÷1.1,78.6÷11的商,你有什么发现?引导学生发现:400÷75和2.29÷1.1的商,从小数部分的第一位起不断重复出现某个数字,2.29÷1.1的商,从小数部分的第二位起开始不断地依次重复出现数字8和1。

初中数学教学改革案例拜城二中刘成彬初中数学新课程实施好些年,已慢慢走入了新课程的轨道。

教师们更新理念,踊跃探讨、勇于实验,数学课堂教学发生了可喜的转变:如学生主动地开展观看、实验、猜想、验证、推理与交流等数学活动。

在新课程改革的实施进程中,一线教师作为课程的建设者、教学的研究者在课堂教学探讨活动中面对学生的转变、课程转变、教学形式的转变,考试转变中有着太多的疑问、太多的困惑。

这几年来我一直从事初中数学教学工作,现将我在新课程改革实验中的一些尝试、实践和与其他教师交流进程中的一些体会,产生如下一些反思:一、新课程可喜转变1.学生更喜爱数学了新课程重视学生创新精神和实践能力培育,比传统教材关注学生的爱好与体会,更关注学生的现实世界,将教学目标转化为学生的“自我需求”,紧密与学生生活及现代社会、科技进展相联系,引导学生亲躯体验主动参与、切身实践、独立试探、合作探讨。

课堂呈现勃勃生机,教学方式灵活多样,师生之间平等交流、一起窗习的民主关系慢慢形成,学生更喜爱数学了。

2.教师面临新的机缘与挑战新一轮的课程改革对每位教师来讲,既是一种严峻的挑战,也是不可多得的一次机缘,教师是新课程的开发者,是“用教科书教,而不是教教科书”,从头熟悉、定位自己的角色。

教师们迫切更新理念,提高整体素养,重研讨、重实践、重反思、重合作的新型教研气氛蔚然成风,新课改有力增进了教师的专业成长。

二、新课程实验中的困惑与试探1.课堂变“集市”,教学过于追求“情境化”教学情境的创设是引发学生主动学习的启动环节,依照教学目标和教学内容有目的此创设教学环境,不仅可使学生把握知识、技术,更能激活学生的问题意识,生动形象的数学问题与认知结构中的体会发生联系。

部份教师在教学中过于追求情境化,“上游乐场分组玩”、“上街买东西”,单纯用“生活化”、“活动乐趣化”冲淡了“数学味”,忽略了数学本身具有的魅力。

新教材提倡设置问题情境、活动情境、故情形境、竞争情境等,但教师不能简单化机械明白得新课程理念和教学方式。

涟滨实验学校七年级数学学科导学案

执笔:牛斯审核:授课人:授课时间:姓名:班级:

课题:有理数的加法课型:复习课时:第1课时(总第19课时)教师复备栏

或学生笔记栏

1、进一步理解有理数的乘除运算法则。

2、会熟练地进行有理数的乘除混合运算。

3、经历有理数的乘除混合运算的探究,领悟数学相互联系和相互转化的

作用。

1、仔细阅读教材P37,完成下列题目:

(1)运算顺序:有理数的乘除混合运算,如无括号,应按

的顺序依此计算。

(2)运算步骤:先将除法转化为,然后确定积的,

最后确定积的。

2、下面的计算是否正确?如果不正确,说说错在哪里并在旁边改正。

1

100÷4×

4

1)

解:原式=100÷(4×

4

=100÷1

=100。

新课改下初中数学教学方式的优化策

黎梅彬

【期刊名称】《东西南北》

【年(卷),期】2017(000)019

【摘要】随着教育的不断优化,在初中数学课堂上传统的教育模式越来越不能够满足新时期的教学要求了。

探索新的教育方法,在初中数学的课堂上不断优化教学的方式成了老师要研究的问题。

如何激发学生学习的兴趣,让学生在课堂上的学习效率更高,有更好的学习效果,需要教师在日常的教学工作中不断尝试与探索。

【总页数】1页(P271-271)

【作者】黎梅彬

【作者单位】[1]广西南宁市良庆区南晓初级中学

【正文语种】中文

【中图分类】G4

【相关文献】

1.浅析新课改下电子电工技术教学方式的优化提升 [J], 王林英

2.浅析新课改下电子电工技术教学方式的优化提升 [J], 王林英

3.浅析新课改下电子电工技术教学方式的优化提升 [J], 王林英

4.新课改下的农村初中数学教学方式简析 [J], 吴志强

5.新课改下有关优化高中化学教学方式的探讨 [J], 梁余栋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

初中数学教学改革案例

拜城二中刘成彬

初中数学新课程实施好些年,已逐步走入了新课程的轨道。

教师们更新理念,积极探索、勇于实验,数学课堂教学发生了可喜的变化:如学生主动地开展观察、实验、猜测、验证、推理与交流等数学活动。

在新课程改革的实施过程中,一线教师作为课程的建设者、教学的研究者在课堂教学探究活动中面对学生的变化、课程变化、教学形式的变化,考试变化中有着太多的疑问、太多的困惑。

这几年来我一直从事初中数学教学工作,现将我在新课程改革实验中的一些尝试、实践和与其他教师交流过程中的一些体会,产生如下一些反思:

一、新课程可喜变化

1.学生更喜欢数学了新课程重视学生创新精神和实践能力培养,比传统教材关注学生的兴趣与经验,更关注学生的现实世界,将教学目标转化为学生的“自我需求”,密切与学生生活及现代社会、科技发展相联系,引导学生亲身体验主动参与、亲身实践、独立思考、合作探究。

课堂呈现勃勃生机,教学方式灵活多样,师生之间平等交流、共同学习的民主关系逐步形成,学生更喜欢数学了。

2.教师面临新的机遇与挑战新一轮的课程改革对每位教师来说,既是一种严峻的挑战,也是不可多得的一次机遇,教师是新课程的开发者,是“用教科书教,而不是教教科书”,重新认识、定位自己的角色。

教师们迫切更新理念,提高整体素质,重研讨、重实践、重反思、重互助的新型教研氛围蔚然成风,新课改有力促进了教师的专业成长。

二、新课程实验中的困惑与思考

1.课堂变“集市”,教学过于追求“情境化”教学情境的创设是引发学生主动学习的启动环节,根据教学目标和教学内容有目的此创设教学环境,不仅可使学生掌握知识、技能,更能激活学生的问题意识,生动形象的数学问题与认知结构中的经验发生联系。

部分教师在教学中过于追求情境化,“上游乐场分组玩”、“上街买东西”,单纯用“生活化”、“活动情趣化”冲淡了“数学味”,忽略了数学本身具有的魅力。

新教材提倡设置问题情境、活动情境、故事情境、竞争情境等,但教师不能简单化机械理解新课程理念和教学方法。

“境由心造”——富于时代气息的情境的设置只有在符合学生的心理特点及认知规律的前提下,学

生才能学会从数学角度观察事物和思考问题,真正由情感体验激发有效的数学认知活动。

2.教师由“独奏者”过渡到“伴奏者”角色错位学生是学习的主体,是学习的主人,教师的教学方式发生了变化。

有些教师常讲“我们要蹲下来与学生对话”,如果是平等的,有必要蹲下来吗?部分教师常重教案的精心设计,注重从如何教的层面考虑,照“案”宣科时,更关注的是教学进度和当堂的教学效果,忽略了学生思维的发展和“做数学”的过程,置学习过程中的“想不到”于不顾,只是形式上的牵着学生去合作、探究,不愿放手让学生去体验问题、发现问题和提出问题,淡化探索,重模仿,教师实质上还是“解题的指导者”,走出了新课程倡导的学生是探索知识的“主动建构者”的意境。

3.我校采用的“361”分组合作学习模式,但有时感觉分组合作学习、讨论“热闹”充当新课改“标签”,其实学生是否积极主动参与学习活动,乐于与他人合作交流才是新课程教学中评价一个学生的重要指标,但评价要定性与定量相结合,尤其是定性部分更要关注学生是否真的有效参与、独立思考,真正获得解决问题的策略与方法。

部分教师刻意追求上课气氛热闹,笑声越多越好,小组讨论流于形式,讨论问题数学思维层次低,指向不明,为讨论而讨论,以问代讲,“双向交流”太多太滥,教学出现盲目性、随意性,教学过程匆忙零乱,缺乏整体性。

课堂教学贯穿新课程理念必须重视“三基”:基础知识、基本技能和学科基本思想方法,重视教学目标多元化:知识与能力,过程与方法,情感、态度和价值观。

4.电脑代替“人脑”,鼠标代替粉笔计算机辅助教学作为现代化教学手段能处理好静与动、局部与整体、快与慢的关系,适时选取有探索意义的课件和内容能调动学生的学习情绪,提高兴趣,扩大知识的信息量,启迪思维,提高效率。

有的教师整天忙于制作的课件只是课本搬家,替代了小黑板,有的数学课应用多媒体手段,视听图画晃动频繁,学生眼花缭乱,仅仅让五彩缤纷的图画增强学生的感官刺激,课件只是一种点缀,不利于学生思维能力培养和理性思考。

教师应把现代化教学手段与传统的教学手段(教具、学具、黑板)结合起来,优势互补方能使教学手段整体优化。

5.“课堂教学反思”≠“反思型教师”常有教师专心课堂教学后记,把教师本人的教学实施过程与教学设计比较,描述课堂中出现的异常与教学目标的状况差异以及今后需改善之处的一些经验与教训,把课后体会混同于教学反思,其

实这只是教学反思的一个方面,有专家提出“反思就是行为主体对自身、对实践活动过程及相关的主体认识的再认识”。

可喜的是不少教师以研究者的心态置身于教学情境中。

尚需明确的是:真正反思,不仅要对我们采取的那些教育或教学行为进行批判性的思考,而且要对支配这些行为的潜在的教学观念进行重新认识。

本次课改也是教育思想的“启蒙运动”,教师不再是“习题的讲解者”,作为课程的建设者的教师案桌上除了数学习题集,还应添置的是理念和理论。

6.评价的多样化与呈现形式与中考指向“短路”

新课标指出:“评价的方式应多样化,可将考试、课题活动、撰写论文、小组活动、自我评价及日常观察等多种方法结合”。

数学学习评价多样化,评价形式要求通过评分+评语形式呈现,而现实的升学压力和功利性,教师忽视了对学生基本素养的培养,“考什么,教什么”,“怎么考,怎么教”,“不考,不教”成为课堂主旋律,更关注中考命题走向、题型分值,而对全新的中考命题新框架、新思路、新亮点,部分教师只能“摸着石头过河”,缺泛细致深入的专业化研究。

新课改的精神、理念要转化为实践不是一朝一夕就能完成的,学而不思则罔,思而不学则殆,精研、精思,方能晓其义,识其神。

深入开展对新课程的研讨交流,让课堂教学与研究“共生互补”的同时,不仅反思自己的课堂教学行为,而且要从主体认识上找根源,树立“问题意识”,积极实践,找差距,找问题,找不足,进一步提高自身的教育教学素质,真正走进初中数学新课程,为实现新课程的理想而努力。