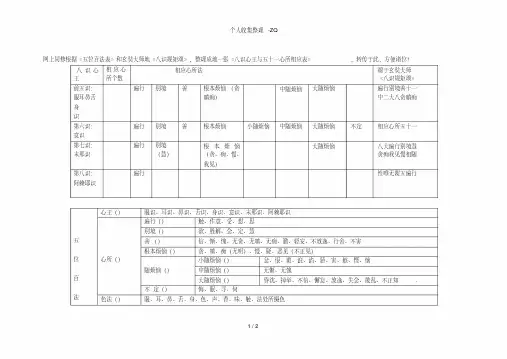

八识与心所对应关系表

- 格式:docx

- 大小:15.26 KB

- 文档页数:4

八识转四智四智成三身八识转四智四智成三身虚云老和尚开示:修行无别修。

只要识路头。

我们现在是参话头。

话头就是我们应走的路头。

我们的目的是要成佛了生死。

要了生死。

就要借这句话头作为金刚王宝剑。

魔来魔斩。

佛来佛斩。

一情不留。

一法不立。

那里还有这许多妄想来作诗作偈。

见空见光明等境界。

若这样用功。

我不知你们的话头到那里去了。

老参师傅不在说。

初发心的人要留心啊。

我因为怕你们不会用功。

所以前两天就将打七的缘起。

及宗门下这一法的价值和用功的法子。

一一讲过了。

我们用功的法子。

就是单举一句话头。

昼夜六时。

如流水一般。

不要令他间断。

要灵明不昧。

了了常知。

一切凡情圣解。

一刀两断。

古云“学道犹如守禁城。

紧把城头战一场。

不受一番寒彻骨。

怎得梅花扑鼻香。

”这是黄檗禅师说的。

前后四句。

有二种意义。

前两句譬喻。

说我们用功的人。

把守这句话头。

犹如守禁城一样。

任何人。

不得出入。

这是保守得非常严密的。

因为你我每人都有一个心王。

这个心王即是第八识。

八识外面还有七识六识前五识等。

前面那五识。

就是那眼耳鼻舌身五贼。

六识即是意贼。

第七识即是末那。

它末那,一天到晚。

就是贪着第八识见分为我。

引起第六识。

率领前五识。

贪爱色声香味触等尘境。

缠惑不断。

把八识心王困得死死的转不过身来。

所以我们今天要借这句话头。

金刚王宝剑,把那些劫贼杀掉。

使八识转过来成为大圆镜智。

七识转为平等性智。

第六识转为妙观察智。

前五识转为成所作智。

但是最要紧的就是把第六识和第七识先转过来。

因为它有领导作用。

它的力量。

就是善能分别计量。

现在你们作诗作偈。

见空见光。

就是这两个识在起作用。

我们今天要借这句话头。

使分别识成妙观察智。

计量人我之心为平等性智。

这就叫做转识成智。

转凡成圣。

要使一向贪着色声香味触法贼。

不能侵犯。

故曰如守禁城。

唯识简介作者:净常┌─前五识─〈成所作智〉─化身八识│─第六识─〈妙观察智〉─化身转智│─第七识─〈平等性智〉─報身└─第八识─〈大圆镜智)─法身唯识修观之法,下手处在观万法皆是依他起,即令我心洞明世间一切诸法,不过是因缘和合时,临时现起之幻相耳!实则生即无生,表面上虽是万象森罗,而其內里,却是全然子虛乌有!所以金刚经云:“凡所有相,皆是虛妄。

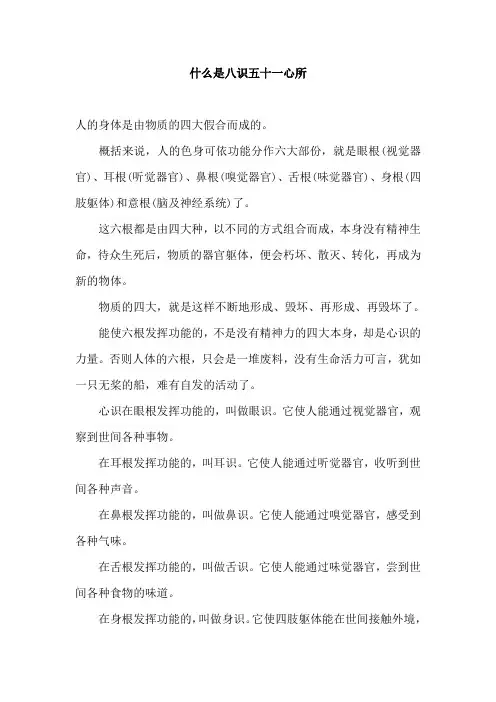

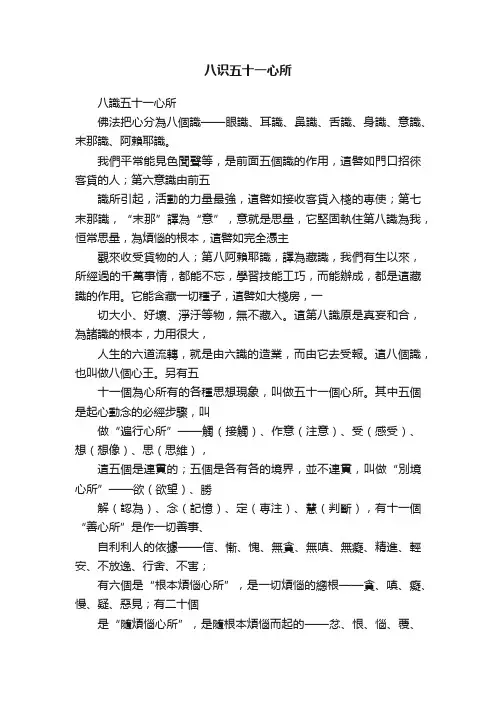

八識五十一心所佛法把心分為八個識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識。

我們平常能見色聞聲等,是前面五個識的作用,這譬如門口招徠客貨的人;第六意識由前五識所引起,活動的力量最強,這譬如接收客貨入棧的專使;第七末那識,“末那”譯為“意”,意就是思量,它堅固執住第八識為我,恒常思量,為煩惱的根本,這譬如完全憑主觀來收受貨物的人;第八阿賴耶識,譯為藏識,我們有生以來,所經過的千萬事情,都能不忘,學習技能工巧,而能辦成,都是這藏識的作用。

它能含藏一切種子,這譬如大棧房,一切大小、好壞、淨汙等物,無不藏入。

這第八識原是真妄和合,為諸識的根本,力用很大,人生的六道流轉,就是由六識的造業,而由它去受報。

這八個識,也叫做八個心王。

另有五十一個為心所有的各種思想現象,叫做五十一個心所。

其中五個是起心動念的必經步驟,叫做“遍行心所”——觸(接觸)、作意(注意)、受(感受)、想(想像)、思(思維),這五個是連貫的;五個是各有各的境界,並不連貫,叫做“別境心所”——欲(欲望)、勝解(認為)、念(記憶)、定(專注)、慧(判斷),有十一個“善心所”是作一切善事、自利利人的依據——信、慚、愧、無貪、無嗔、無癡、精進、輕安、不放逸、行舍、不害;有六個是“根本煩惱心所”,是一切煩惱的總根——貪、嗔、癡、慢、疑、惡見;有二十個是“隨煩惱心所”,是隨根本煩惱而起的——忿、恨、惱、覆、誑、謅、驕、害、嫉、慳、無慚、無愧、不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉(不靜)、失正念、不正知(謬解)、散亂;有四個是“不定心所”,是善惡並不固定的——悔、眠、尋(尋求)、伺(伺察)。

十八界─心物結合的世間壹、前言佛陀將宇宙萬有的事物,歸納為色、心二法,也就是物質現象與精神活動。

但是眾生根器不同,迷悟的程度也有差別,所以對於心法不能瞭解的人,佛陀為他說五蘊──色、受、想、行、識;對色法認識不清楚的人,則為他說十二處──眼、耳、鼻、舌、身、意六根,以及色、聲、香、味、觸、法六塵;對色、心二法都不明白的人,則為他說十八界──生理方面的六根、物理方面的六塵與心理方面的六識。

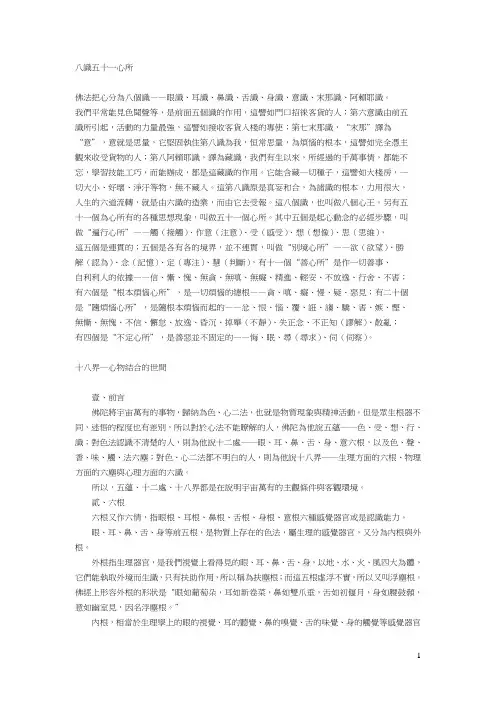

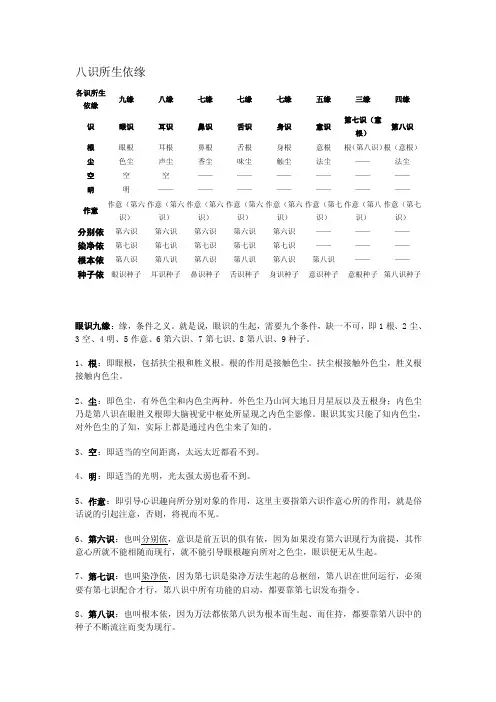

八识所生依缘各识所生依缘九缘八缘七缘七缘七缘五缘三缘四缘识眼识耳识鼻识舌识身识意识第七识(意根)第八识根眼根耳根鼻根舌根身根意根根(第八识)根(意根)尘色尘声尘香尘味尘触尘法尘——法尘空空空————————————明明——————————————作意作意(第六识)作意(第六识)作意(第六识)作意(第六识)作意(第六识)作意(第七识)作意(第八识)作意(第七识)分别依第六识第六识第六识第六识第六识——————染净依第七识第七识第七识第七识第七识——————根本依第八识第八识第八识第八识第八识第八识————种子依眼识种子耳识种子鼻识种子舌识种子身识种子意识种子意根种子第八识种子眼识九缘:缘,条件之义。

就是说,眼识的生起,需要九个条件,缺一不可,即1根、2尘、3空、4明、5作意、6第六识、7第七识、8第八识、9种子。

1、根:即眼根,包括扶尘根和胜义根。

根的作用是接触色尘。

扶尘根接触外色尘,胜义根接触内色尘。

2、尘:即色尘,有外色尘和内色尘两种。

外色尘乃山河大地日月星辰以及五根身;内色尘乃是第八识在眼胜义根即大脑视觉中枢处所显现之内色尘影像。

眼识其实只能了知内色尘,对外色尘的了知,实际上都是通过内色尘来了知的。

3、空:即适当的空间距离,太远太近都看不到。

4、明:即适当的光明,光太强太弱也看不到。

5、作意:即引导心识趣向所分别对象的作用,这里主要指第六识作意心所的作用,就是俗话说的引起注意,否则,将视而不见。

6、第六识:也叫分别依,意识是前五识的俱有依,因为如果没有第六识现行为前提,其作意心所就不能相随而现行,就不能引导眼根趣向所对之色尘,眼识便无从生起。

7、第七识:也叫染净依,因为第七识是染净万法生起的总枢纽,第八识在世间运行,必须要有第七识配合才行,第八识中所有功能的启动,都要靠第七识发布指令。

8、第八识:也叫根本依,因为万法都依第八识为根本而生起、而住持,都要靠第八识中的种子不断流注而变为现行。

9、种子:也叫种子依,因为万法都由种子变现。

什么是八识五十一心所人的身体是由物质的四大假合而成的。

概括来说,人的色身可依功能分作六大部份,就是眼根(视觉器官)、耳根(听觉器官)、鼻根(嗅觉器官)、舌根(味觉器官)、身根(四肢躯体)和意根(脑及神经系统)了。

这六根都是由四大种,以不同的方式组合而成,本身没有精神生命,待众生死后,物质的器官躯体,便会朽坏、散灭、转化,再成为新的物体。

物质的四大,就是这样不断地形成、毁坏、再形成、再毁坏了。

能使六根发挥功能的,不是没有精神力的四大本身,却是心识的力量。

否则人体的六根,只会是一堆废料,没有生命活力可言,犹如一只无桨的船,难有自发的活动了。

心识在眼根发挥功能的,叫做眼识。

它使人能通过视觉器官,观察到世间各种事物。

在耳根发挥功能的,叫耳识。

它使人能通过听觉器官,收听到世间各种声音。

在鼻根发挥功能的,叫做鼻识。

它使人能通过嗅觉器官,感受到各种气味。

在舌根发挥功能的,叫做舌识。

它使人能通过味觉器官,尝到世间各种食物的味道。

在身根发挥功能的,叫做身识。

它使四肢躯体能在世间接触外境,作种种活动,又使内脏肺腑,发挥维持色身生命的功能。

在意根发挥功能的,叫做意识。

它使整个神经系统能发挥功用,让整个色身,能通过此系统,由心识指挥,在世间动身发语,造种种业。

没有了心识这六种功能,生命力便不能藉色身在世间活动,过物质的生活,吸取物质世界生活的经验,却只如无情木石一样而已。

心识既有上述的六种功能,为什么不能离六根而存,独自活于世上呢?心识的活动力,确是不需根身的存在,也能发挥的。

但是若离六根,生命体经历的只是纯粹精神界的活动,再不是物质世间的生活了。

色身存在的需要与否,定于生命体从前的业力与修行境界。

若由业力所牵,要以色身续命,那么,它便难舍色身而存了。

但是,无沦生命体以何种色身出现于世,心识永随不舍。

否则生命体便没有生命力可言,再不能称为生命体了。

愚昧无知的众生,难知根与识的分别。

但是,以锻炼身心,成就智慧、力量、解脱为事业的佛弟子,却必要知道心识的结构及其特异功能,才能真正了解自己行止的因由,认清心识的潜能。

八识五十一心所八識五十一心所佛法把心分為八個識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識。

我們平常能見色聞聲等,是前面五個識的作用,這譬如門口招徠客貨的人;第六意識由前五識所引起,活動的力量最強,這譬如接收客貨入棧的專使;第七末那識,“末那”譯為“意”,意就是思量,它堅固執住第八識為我,恒常思量,為煩惱的根本,這譬如完全憑主觀來收受貨物的人;第八阿賴耶識,譯為藏識,我們有生以來,所經過的千萬事情,都能不忘,學習技能工巧,而能辦成,都是這藏識的作用。

它能含藏一切種子,這譬如大棧房,一切大小、好壞、淨汙等物,無不藏入。

這第八識原是真妄和合,為諸識的根本,力用很大,人生的六道流轉,就是由六識的造業,而由它去受報。

這八個識,也叫做八個心王。

另有五十一個為心所有的各種思想現象,叫做五十一個心所。

其中五個是起心動念的必經步驟,叫做“遍行心所”——觸(接觸)、作意(注意)、受(感受)、想(想像)、思(思維),這五個是連貫的;五個是各有各的境界,並不連貫,叫做“別境心所”——欲(欲望)、勝解(認為)、念(記憶)、定(專注)、慧(判斷),有十一個“善心所”是作一切善事、自利利人的依據——信、慚、愧、無貪、無嗔、無癡、精進、輕安、不放逸、行舍、不害;有六個是“根本煩惱心所”,是一切煩惱的總根——貪、嗔、癡、慢、疑、惡見;有二十個是“隨煩惱心所”,是隨根本煩惱而起的——忿、恨、惱、覆、誑、謅、驕、害、嫉、慳、無慚、無愧、不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉(不靜)、失正念、不正知(謬解)、散亂;有四個是“不定心所”,是善惡並不固定的——悔、眠、尋(尋求)、伺(伺察)。

十八界─心物結合的世間壹、前言佛陀將宇宙萬有的事物,歸納為色、心二法,也就是物質現象與精神活動。

但是眾生根器不同,迷悟的程度也有差別,所以對於心法不能瞭解的人,佛陀為他說五蘊──色、受、想、行、識;對色法認識不清楚的人,則為他說十二處──眼、耳、鼻、舌、身、意六根,以及色、聲、香、味、觸、法六塵;對色、心二法都不明白的人,則為他說十八界──生理方面的六根、物理方面的六塵與心理方面的六識。

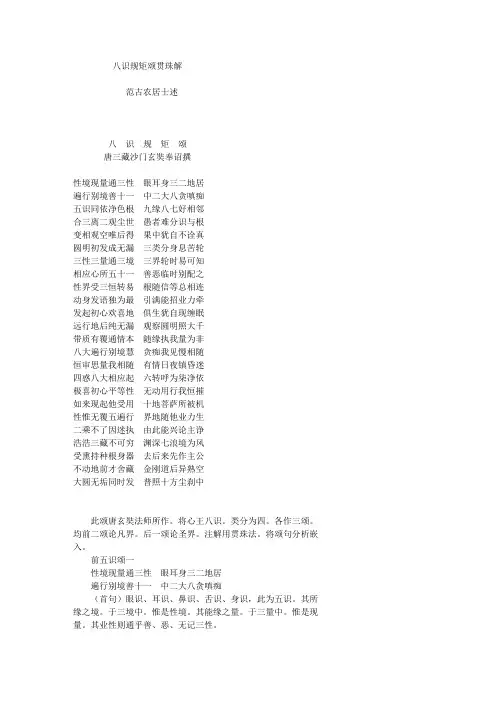

八识规矩颂贯珠解范古农居士述八识规矩颂唐三藏沙门玄奘奉诏撰性境现量通三性眼耳身三二地居遍行别境善十一中二大八贪嗔痴五识同依净色根九缘八七好相邻合三离二观尘世愚者难分识与根变相观空唯后得果中犹自不诠真圆明初发成无漏三类分身息苦轮三性三量通三境三界轮时易可知相应心所五十一善恶临时别配之性界受三恒转易根随信等总相连动身发语独为最引满能招业力牵发起初心欢喜地俱生犹自现缠眠远行地后纯无漏观察圆明照大千带质有覆通情本随缘执我量为非八大遍行别境慧贪痴我见慢相随恒审思量我相随有情日夜镇昏迷四惑八大相应起六转呼为柒净依极喜初心平等性无动用行我恒摧如来现起他受用十地菩萨所被机性惟无覆五遍行界地随他业力生二乘不了因迷执由此能兴论主诤浩浩三藏不可穷渊深七浪境为风受熏持种根身器去后来先作主公不动地前才舍藏金刚道后异熟空大圆无垢同时发普照十方尘刹中此颂唐玄奘法师所作。

将心王八识。

类分为四。

各作三颂。

均前二颂论凡界。

后一颂论圣界。

注解用贯珠法。

将颂句分析嵌入。

前五识颂一性境现量通三性眼耳身三二地居遍行别境善十一中二大八贪嗔痴(首句)眼识、耳识、鼻识、舌识、身识,此为五识。

其所缘之境。

于三境中。

惟是性境。

其能缘之量。

于三量中。

惟是现量。

其业性则通乎善、恶、无记三性。

(次句)在有情界九地之中。

鼻舌两识,惟第一五趣杂居地行之。

二地以上则不行矣。

眼耳身二识。

则以第二离生喜乐地为居止之所。

三地以上亦不行矣。

(三句)其相应心所。

共有三十四个。

为遍行五。

别境五。

善十一。

(末句)中随烦恼二。

更有大随烦恼八个。

及根本烦恼之贪嗔痴三者。

前五识颂二五识同依净色根九缘八七好相邻合三离二观尘世愚者难分识与根(首句)此五识所依而发之根。

其形状各殊者,为浮尘根。

若就胜义根言。

则同依于肉眼不见,天眼方见之清净色法所成之根无别异也。

(次句)识虽依根而发。

苟缺他缘,亦不能显。

故统论其依缘。

则眼识,须藉明空等九缘。

耳识,则藉除明外之八缘。

鼻舌身三识;则藉除明空外之七缘。

八识心王(名相解说)八识心王是:眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识。

在大乘佛法这前六识合名六转识,这六转识若再加上末那识(意根),则合名为七转识。

七转识,都是从第八识阿赖耶识(如来藏)生出来的。

1,第六识意识。

一切有情皆有意识,意识是由末那识触五根所现五尘境诸法后而起作意,想要仔细分别法尘,而由如来藏生出来的。

意识须以如来藏为内因,以根尘触而起分别作意为缘才能生出。

这就是说,能见闻觉知心、定中了了常知之心、明觉心、寂照心,都是意识心,都是因为五根接触外五尘,然后由末那识触五尘境而有。

若五根全部毁坏、或全身麻醉期间,五根不能接触外境,则能见能闻能嗅能尝能触之前五识悉皆不起,五根不能作用故末那不触法尘,则了了常知之意识心亦不能起。

故知以定中了了常知之心、明觉心、寂照心为真实心的诸方大师,其实都是落在意识心的境界里,把依诸缘而有的意识心当成常不坏的我而不自知。

意识有证自证分,能返观自己,能感觉到自我的存在,所以人往往会以为意识——这个能知能觉的见闻觉知心当作自己。

故西方有的哲学家说“我思故我在”,这就是把意识心当成我了。

末那识和第八识无自证分,所以必须通过意识才能找到它们,借假修真。

2,第七识末那识。

末那识亦即小乘佛法所说之意根。

末那识,由如来藏所生,非有形色,故名为末那识。

末那识具有“恒、审、思量”的体性。

末那识从无始劫以来,于五位中——睡眠、闷绝、正死位、灭尽定、无想定中,它都是不断灭的,所以说它“恒”;但是成为俱解脱的阿罗汉以后,他入了灭尽定时,第七识是会有少分消失的;到了入涅??时,第七识则是永灭无余,所以它又不是遍一切时的。

末那识从无始劫来就一直在审度一切法,包括睡着无梦乃至闷绝、死亡、无想定与灭尽定中,一直都是如此,不曾有丝毫改变,恒常存在地审度一切法,所以说它“审”。

末那识从无始劫来就一直保持这种思量作主——遍计执性,分分秒秒都不休息的,它不断地在执取一切法,不断地攀缘一切法。

【八识详解】在线阅读心与身的关系(二)心识的结构(三)前五识一眼识、耳识、鼻识、舌识、身识>(四)第六意识>(五)第六意识的功能(六)机械的意识生活(七)第七识末那_思量执"我"之识(八)第八识阿赖耶心识之本(九)阿赖耶识的功能(十)阿赖耶识与身心外境的塑造(十一)阿赖耶识与真如(十二)圣者八识转智(十三)如来隐藏于众生的心中(一)心与身的关系(一)心与身的关系善男子,人的身体是由物质的四大假合而成的。

概括来说,人的色身可依功能分作六大部份,就是眼根(视觉器一官)、耳根(听觉器一官)、鼻根(嗅觉器一官)、舌根(味觉器一官)、身根(四肢躯体)和意根(脑及神经系统)了。

这六根都是由四大种,以不同的方式组合而成,本身没有精神生命,待众生死后,物质的器一官躯体,便会朽坏、散灭、转化,再成为新的物体。

物质的四大,就是这样不断地形成、毁坏、再形成、再毁坏了。

善男子,能使六根发挥功能的,不是没有精神力的四大本身,却是心识的力量。

否则人一体的六根,只会是一堆废料,没有生命活力可言,犹如一只无桨的船,难有自发的活动了。

心识在眼根发挥功能的,叫做眼识。

它使人能通过视觉器一官,观察到世间各种事物。

在耳根发挥功能的,叫耳识。

它使人能通过听觉器一官,收听到世间各种声音。

在鼻根发挥功能的,叫做鼻识。

它使人能通过嗅觉器一官,感受到各种气味。

在舌根发挥功能的,叫做舌识。

它使人能通过味觉器一官,尝到世间各种食物的味道。

在身根发挥功能的,叫做身识。

它使四肢躯体能在世间接触外境,作种种活动,又使内脏肺腑,发挥维持色身生命的功能。

在意根发挥功能的,叫做意识。

它使整个神经系统能发挥功用,让整个色身,能通过此系统,由心识指挥,在世间动身发语,造种种业。

善男子,没有了心识这六种功能,生命力便不能藉色身在世间活动,过物质的生活,吸取物质世界生活的经验,却只如无情木石一样而已。

心识既有上述的六种功能,为什么不能离六根而存,独自活于世上呢?善男子,心识的活动力,确是不需根身的存在,也能发挥的。

什么是八识五十一心所人的身体是由物质的四大假合而成的。

概括来说,人的色身可依功能分作六大部份,就是眼根(视觉器官)、耳根(听觉器官)、鼻根(嗅觉器官)、舌根(味觉器官)、身根(四肢躯体)和意根(脑及神经系统)了。

这六根都是由四大种,以不同的方式组合而成,本身没有精神生命,待众生死后,物质的器官躯体,便会朽坏、散灭、转化,再成为新的物体。

物质的四大,就是这样不断地形成、毁坏、再形成、再毁坏了。

能使六根发挥功能的,不是没有精神力的四大本身,却是心识的力量。

否则人体的六根,只会是一堆废料,没有生命活力可言,犹如一只无桨的船,难有自发的活动了。

心识在眼根发挥功能的,叫做眼识。

它使人能通过视觉器官,观察到世间各种事物。

在耳根发挥功能的,叫耳识。

它使人能通过听觉器官,收听到世间各种声音。

在鼻根发挥功能的,叫做鼻识。

它使人能通过嗅觉器官,感受到各种气味。

在舌根发挥功能的,叫做舌识。

它使人能通过味觉器官,尝到世间各种食物的味道。

在身根发挥功能的,叫做身识。

它使四肢躯体能在世间接触外境,作种种活动,又使内脏肺腑,发挥维持色身生命的功能。

在意根发挥功能的,叫做意识。

它使整个神经系统能发挥功用,让整个色身,能通过此系统,由心识指挥,在世间动身发语,造种种业。

没有了心识这六种功能,生命力便不能藉色身在世间活动,过物质的生活,吸取物质世界生活的经验,却只如无情木石一样而已。

心识既有上述的六种功能,为什么不能离六根而存,独自活于世上呢?心识的活动力,确是不需根身的存在,也能发挥的。

但是若离六根,生命体经历的只是纯粹精神界的活动,再不是物质世间的生活了。

色身存在的需要与否,定于生命体从前的业力与修行境界。

若由业力所牵,要以色身续命,那么,它便难舍色身而存了。

但是,无沦生命体以何种色身出现于世,心识永随不舍。

否则生命体便没有生命力可言,再不能称为生命体了。

愚昧无知的众生,难知根与识的分别。

但是,以锻炼身心,成就智慧、力量、解脱为事业的佛弟子,却必要知道心识的结构及其特异功能,才能真正了解自己行止的因由,认清心识的潜能。

什么是八识五十一心所人的身体是由物质的四大假合而成的。

概括来说,人的色身可依功能分作六大部份,就是眼根(视觉器官)、耳根(听觉器官)、鼻根(嗅觉器官)、舌根(味觉器官)、身根(四肢躯体)和意根(脑及神经系统)了。

这六根都是由四大种,以不同的方式组合而成,本身没有精神生命,待众生死后,物质的器官躯体,便会朽坏、散灭、转化,再成为新的物体。

物质的四大,就是这样不断地形成、毁坏、再形成、再毁坏了。

能使六根发挥功能的,不是没有精神力的四大本身,却是心识的力量。

否则人体的六根,只会是一堆废料,没有生命活力可言,犹如一只无桨的船,难有自发的活动了。

心识在眼根发挥功能的,叫做眼识。

它使人能通过视觉器官,观察到世间各种事物。

在耳根发挥功能的,叫耳识。

它使人能通过听觉器官,收听到世间各种声音。

在鼻根发挥功能的,叫做鼻识。

它使人能通过嗅觉器官,感受到各种气味。

在舌根发挥功能的,叫做舌识。

它使人能通过味觉器官,尝到世间各种食物的味道。

在身根发挥功能的,叫做身识。

它使四肢躯体能在世间接触外境,作种种活动,又使内脏肺腑,发挥维持色身生命的功能。

在意根发挥功能的,叫做意识。

它使整个神经系统能发挥功用,让整个色身,能通过此系统,由心识指挥,在世间动身发语,造种种业。

没有了心识这六种功能,生命力便不能藉色身在世间活动,过物质的生活,吸取物质世界生活的经验,却只如无情木石一样而已。

心识既有上述的六种功能,为什么不能离六根而存,独自活于世上呢?心识的活动力,确是不需根身的存在,也能发挥的。

但是若离六根,生命体经历的只是纯粹精神界的活动,再不是物质世间的生活了。

色身存在的需要与否,定于生命体从前的业力与修行境界。

若由业力所牵,要以色身续命,那么,它便难舍色身而存了。

但是,无沦生命体以何种色身出现于世,心识永随不舍。

否则生命体便没有生命力可言,再不能称为生命体了。

愚昧无知的众生,难知根与识的分别。

但是,以锻炼身心,成就智慧、力量、解脱为事业的佛弟子,却必要知道心识的结构及其特异功能,才能真正了解自己行止的因由,认清心识的潜能。