超声诊断学-基础和原理

- 格式:ppt

- 大小:13.65 MB

- 文档页数:37

超声医学基础超声医学是一种非侵入性的影像学技术,通过超声波产生的图像来观察人体内部器官和组织的形态、结构和功能,被广泛应用于临床诊断和治疗。

本文主要介绍超声医学的基础知识,包括超声原理、超声成像技术、超声检查、超声诊断以及其在临床应用中的优势和不足等方面。

一、超声原理超声波是一种在物质中传递的机械波,它是由机械振动产生的高频声波,其频率通常超过20kHz,高于人类耳朵能听到的范围。

超声波在物质中传播时,会产生反射、折射和散射等现象,这些现象可以被利用来产生图像,从而观察人体内部结构。

超声波的产生是通过压电效应实现的。

压电材料在受到外界电场的作用下,会发生电荷分布的变化,从而引起电位差的变化,使压电材料内部的晶格发生弯曲和震荡,就能产生超声波。

超声波在空气中可以传播,但由于空气密度低,超声波在空气中的传播速度是远低于在水或组织中的传播速度的。

二、超声成像技术超声成像技术是超声医学的核心技术,通过超声波在人体内部产生的反射和散射等现象,得到影像并进行分析和诊断。

超声成像主要有B超和多普勒超声两种技术。

B超技术是最常见的超声成像技术,可用于成像人体内部的软组织器官和血管等。

B超成像是利用超声波在组织中的反射和散射产生的回波信号来产生图像的,通过对回波信号的时间延迟和幅度变化进行分析,可以得到组织和器官的形态、结构和位置信息。

多普勒超声是一种利用多普勒效应进行血流成像的技术,它可以在成像的同时,衡量血流速度和方向。

多普勒超声通过测量血流中红细胞反向散射的超声信号,来确定血流速度和方向,从而检测血管狭窄、血栓和血流动力学问题等。

三、超声检查超声检查是无创的、安全的临床检查手段,广泛应用于各种内科病和外科手术的前期评估和后期治疗的观察。

超声检查过程中,患者通常躺在检查台上,医生涂上凝胶在患者身上扫描,并观察超声图像,如果发现问题,则可进一步做出诊断和治疗计划。

超声检查适用于许多临床情况,如肝脏疾病、胆囊疾病、肺部感染、妊娠、心脏病等。

超声诊断的基础和原理计算机技术、电子技术高速发展背景下,超声成像技术取得了一定成果,由于其具有经济实用,快速,诊断效率高等优点,现已广泛应用于临床。

那么超声诊断基础与原理是什么呢,下面对超声诊断知识开展科普。

1.超声诊断原理是什么?超声诊断原理可总结为“脉冲-回波”原理,即利用超声探头发射出脉冲超声后,在组织器官界面生成反射、散射信号,在脉冲期间由探头接收回波信号,并利用特定仪器计算声束轴线各界面反射深度及回声强度,开展灰阶编码操作,生成超声信息线,收集多条信息线即可生成灰阶图像。

总结如下:①超声波为成像载体:超声波是指振动频率>20000Hz的机械波,存在直线传播性,且具有反射、散射、折射、绕射、衰减等特性。

②发射超声波:高频交变电场作用下,超声探头内压电晶体可出现振动,而振动频率>20000Hz即可生成超声波,探头发射超声波后,可以脉冲方式向人体内发射[1]。

③传播超声波:超声具有束射性,及进入人体后遇到不同器官、组织可发生反射、散射,出现回博信号,而回声强度与界面声阻抗差有关。

④接收超声波:回声信号作用于超声探头中压电晶体后,可在表面生成微弱电信号,而探头接收回声信号后,可转为电信号。

⑤处理信号及成像:收集电信号经超声仪放大、处理后,依据信号强弱进行编码,可在显示器内生成二维图像。

⑥分析声像图:基于临床资料观察声像图,有利于诊断疾病。

2.超声诊断基础是什么?2.1超声诊断仪目前临床应用超声诊断仪类型众多,构成基本类似,主要由控制电路、信号处理电路、换能器、图像处理器、发射或接收电路、图像输出器、电源等构成。

其中控制电路可生成各类时序信号,能够协调电路工作,还可监测系统运行情况;信号处理电路可对发射信号(如有序发射各类信号)与接收信号(如放大、降噪处理等)进行处理;换能器即人们常说的探头,可进行电/声转换,发现电脉冲驱动生成声波后向特定诊断位置进行发射,而人体反射回波又可经换能器作用转为电信号;图像处理器可依据成像算法重构人体图像;发射或接收电路能够控制换能器工作方案,动态聚集各类技术,以完成电路控制;图像输出器具有显示、打印、存储、记录、传输图文作用;电源可为超声诊断器械提供电能。

超声诊断基础必学知识点

超声诊断是一种以超声波为媒介进行诊断的医学技术。

以下是超声诊断的基础必学知识点:

1. 超声波产生和传播原理:超声波是指频率超过人耳能听到的20kHz 的声音波。

超声波通过超声发射器产生,并经过介质传播,最后通过超声接收器接收。

2. 超声图像的形成原理:超声波在体内遇到不同组织的界面时,会发生反射、散射和传播,形成声波回波。

通过接收和处理回波信号,可以生成超声图像。

3. 超声图像解剖学:了解人体常见的超声图像解剖结构,包括器官、血管、淋巴结等。

4. 超声诊断设备:了解超声诊断设备的基本组成,包括超声发射器、超声接收器、显示器等。

5. 超声检查技术:掌握超声检查的基本操作技术,如探头的选择、扫描方式、探头的移动和操作等。

6. 超声图像评估:学习如何评估超声图像的特征,包括组织的形态、内部结构、血流情况等。

7. 超声诊断常见病变:了解超声图像上常见的病变表现,如肿块、囊肿、结石等。

8. 超声引导下穿刺和介入治疗:了解超声引导下进行穿刺和介入治疗

的技术和步骤。

9. 超声检查的安全性和注意事项:了解超声检查的安全性和注意事项,如探头选择、扫描时间和强度等。

以上是超声诊断的基础必学知识点,通过学习和实践,医生可以进行

基本的超声检查和超声诊断。

超声诊断的基础和原理超声是物体的机械振动波,它的频率高于20000赫兹。

而超声诊断则是以超声为基础,将超声检测技术应用于人体,通过超声诊断仪器检测生理或组织结构的数据和形态,从而侦测人体疾病一种诊断方法。

超声诊断频率一般为1-40兆赫兹,常用频率为2.2-10兆赫兹。

本文即就超声诊断的基础和原理进行相关介绍。

一、声源、声束、声场、分辨力1.1声源声源是指能产生超声的物体,一般组成成分为压电物质。

其中,超声的放射是逆压电效应,即电能转变为机械能,而接收的过程则与放射相反。

1.2声束声束是指自声源放射出的超声波,它的传播区域通常在小立体角中。

实际操作中,可使用声束聚焦的方法将声束变细,从而使最终成像更加清晰。

1.3声场声场可分为近场和远场两种。

近场是指声束宽度均匀,但声强不均匀的声场,而远场是指声束扩散,声强均匀的声场。

1.4分辨力分辨力可分为基本分辨力与图像分辨力两种。

前者是指在测量结果中,辨别同一声束线上两个细微之处间差异的能力,根据实际测量的方向关系可继续划分为轴向、侧向与横向分辨力。

后者是指组成最终成像的分辨力,可继续划分为细微分辨力与对比度分辨力,其中,细微分辨力针对的是图像上呈现散射点的大小,对比度分辨力则是指呈现不同回声信号间细小差异的能力。

二、人体组织的声学参数1.1密度(ρ)人体内不同组织的密度是声阻抗的重要构成之一,单位是g/cm3。

需要注意的是,实际密度测定需要在活体组织血供正常时进行,否则会导致测量值缺乏真实意义。

1.2声速(c)声速是指声波在介质中的传播速度,单位是m/s或mm/us。

人体内不同组织中的声速存在差异,通常情况下,由于组成成分及含量的差别,不同组织的声速可按逐渐降低的次序呈以下排布:固体物含量高、纤维组织含量高、含水量高、体液、含气脏器中的气体。

1.3声特性阻抗(Z)声特性阻抗是密度与声速的乘积,单位是g/( cm3·s)。

该参数可简称为声阻抗,在仪器生成的图像中,不同回声的形态变化主要是受声阻抗差异的影响。

第二章超声诊断的基础和原理游宇光第一节超声的基本特性一、超声波是指物体振动频率在20000次/秒(Hz)以上,超过人耳听觉阈值上限的声波,简称超声。

二、声阻抗可以理解为声波在组织(介质)中传播时所受到的阻力,为组织的密度与声波在该组织中传播速度的乘积。

人体内不同脏器组织的声阻抗不同,高密度的颅骨较高,软组织的次之,空气密度低,声波传播速度慢,声阻抗最小。

声像图中各种回声显像主要由于组织的声阻抗差别所造成,这是超声成像的基础。

三、衰减声束在介质中传播时,因小界面散射、大界面反射,声束的扩散以及软组织对超声能量的吸收等造成声能损失。

在同一组织中,超声频率越高,衰减越大。

不同组织对声能吸收衰减程度不一:骨组织>肌腱>肝脏>脂肪>血液>尿液、胆汁。

衰减限制了超声向深层介质的透射深度,也有助于疾病的诊断分析,如脂肪肝和某些恶性肿瘤有明显的衰减特征。

四、多普勒效应入射超声遇到活动的小界面或大界面后,散射或反射回声的频率发生改变。

界面活动朝向探头时,回声频率升高,呈正频移。

反之,回声频率降低,呈负频移。

且频移的大小与运动速度呈正比。

因此,利用多普勒效应可以检测血流的方向﹑速度及血流性质,反映脏器组织的血流动力学信息。

五、超声成像原理各种器官、组织,包括正常组织和病变组织,如肿瘤、脓肿、结石等均有它特定的声阻抗和衰减特性,因而构成声阻抗上的差别和衰减上的差异。

超声入射人体内,由体表到深部,将经过不同声阻抗和不同衰减特性的器官与组织,从而产生不同的反射、散射与衰减,这些不同的反射、散射与衰减是构成超声图像的基础。

将接收到的回声,根据回声的强弱用明暗不同的光点显示在荧屏上,便可显示人体正常和异常的脏器组织的断面超声图像。

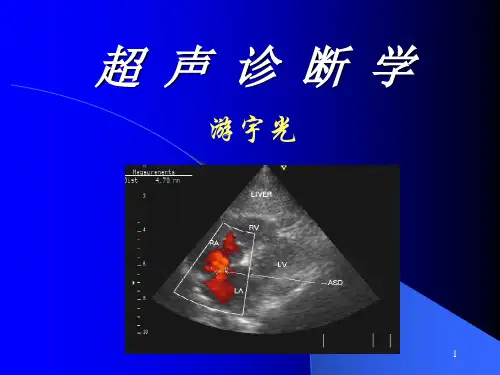

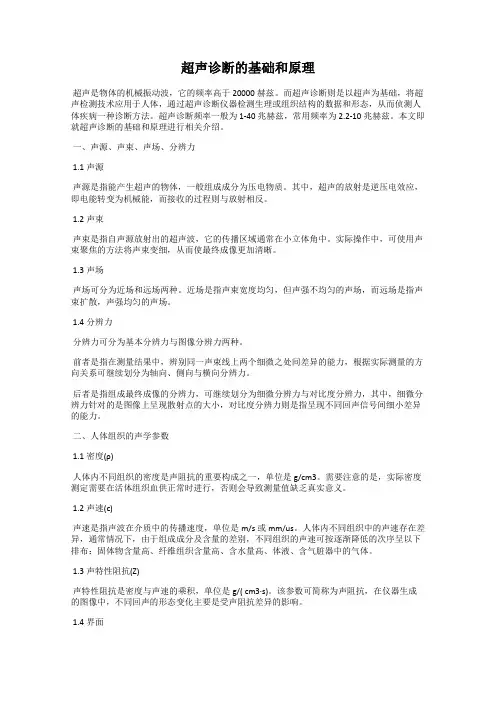

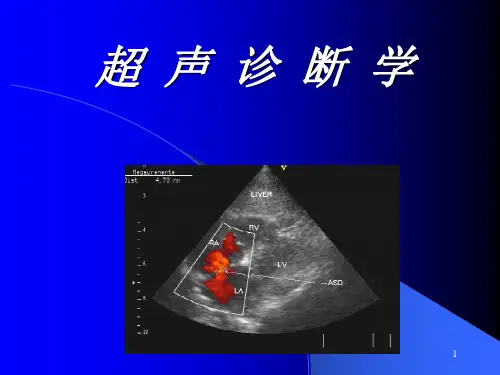

彩色多普勒血流显像将人体脏器组织血流中获得的多普勒信息用自相关技术经彩色编码,以红、蓝、绿三基色来反映血流方向、速度等。

并将此二维彩色血流信息重叠显示于同一幅二维灰阶有多普勒效应相应区域内,实现解剖结构与血流状态两种图像互相结合的实时显示。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------超声诊断原理与诊断基础超声诊断原理与诊断基础第一章超声诊断概述一、超声诊断学现代科技(电子技术、计算机科学等)与声学原理相结合应用于临床医学诊断即为超声诊断学。

二、超声发展史 A 型:超声示波诊断法幅度调制型,以波形显示界面回波。

纵轴为回波幅度,横轴为超声波传播深度。

属一维显示,反应不同深度界面的反射强度,于 1958 年应用于临床。

M 型:超声光点扫描法M 型超声心动图。

纵轴为界面运动幅度,横轴为时间,曲线灰度代表界面反射强度。

属一维显示,反应界面随时间的运动曲线, 1961 年应用于临床。

B 型:超声显像诊断法辉度调制型。

即以光点的形式显示二维切面图形。

仪器结构复杂,主要部件有探头、发射电路、接收电路、扫描电路、主控电路、显示器。

20 世纪 70 年代初应用于临床, 70 年代中后期采用了灰阶及1/ 22DSC 技术,实时超声图像质量大大改善,于 80 年代迅速发展并普及, 90 年代后期进入全数字化时代。

DSC:数字扫描转换器,主体是图像存储器, 使数字信号转变成标准电视扫描制式的模拟信号,显示为稳定的二维图像。

D 型:超声频移诊断法Doppler 频谱、 CDFI、 CDE、 DTI 等, 1983 年日本 Aloka 公司研制出世界上第一台彩超,并首先规定朝向探头与背向探头的血流分别以红色及蓝色显示。

20 世纪 90 年代彩超迅速普及, 90 年代后期进入全数字化时代。

三维超声:20 世纪 90 年代开始应用于临床。

三、超声诊断的优点、局限性及临床应用 1、超声与普通X-CT 等影像技术相比有以下优点:(1)无放射性,无创伤,价廉,方便快捷,可反复检查。