第七章 区域变质岩

- 格式:ppt

- 大小:8.31 MB

- 文档页数:34

区域变质岩系太古宙变质岩系主要分布在华北地区,主要岩石类型为角闪岩相和麻粒岩相。

据变质岩系形成时代,划分为古太古代(曹庄期)、中太古代(迂西期),新太古代(五台期)。

元古宙变质岩系在我国分布遍及华北、塔里木、扬子、华夏地块及其间的造山带内。

变质岩石主要为绿片岩相至角闪岩相岩石。

据变质岩形成时代,主要划分为古元古代(吕梁期)、中元古代(四堡期)。

新元古代变质岩系的变质作用形成时代比较复杂,可由新元古晚期至印支期。

加里东期变质岩系该岩系主要分布于天山—兴安、昆仑—秦岭、华南地区及高喜马拉雅—滇西地区东南。

变质类型以区域低温动力变质作用为主,部分地区为区域动力热流变质作用。

华力西期变质岩系该岩系广泛见于天山—兴安、昆仑—秦岭及华南部分地区。

变质岩石以轻微变质到低绿片岩相(或绿片岩相),属区域低温动力变质作用类型,部分为区域动力热流变质作用类型,为低压相系或中压相系。

在北天山出现以埋深变质作用类型的浊沸石相和葡萄石—绿纤石相。

在闽浙地区出现由区域动力热流变质作用形成的由低绿片岩相到低角闪岩相的递增变质带。

中生代变质岩系印支期变质岩系印支期变质岩系主要分布于祁连—秦岭—大别—苏鲁造山带内,及西藏北部、云南澜沧江及华南政和—大浦断裂带附近。

主要为区域低温动力变质作用,形成低绿片岩相岩石。

燕山期变质岩系该岩系主要分布于藏北和藏东,以及台湾山脉东侧,福建长乐—南澳一带。

在西藏冈底斯北部,即班公错—东巧—怒江结合带中西段,三叠系有确哈拉群、竹卡群,早中侏罗世为接奴群、雁石坪群等被未变质的晚侏罗世以及白垩纪地层覆盖,变质岩石出现黑硬绿泥石及硬柱石,为低温高压绿片岩相系,属区域低温动力变质作用类型。

台湾山脉东侧的玉里变质带,原岩地层时代为二叠系、三叠系,变质岩石以青铝闪石、蓝闪石为代表的低温高压相系,在其西侧出现低压中高温的高绿片岩相太鲁阁变质带。

在长乐—南澳一带,则以断裂为中心,使晚三叠世—侏罗纪地层,因强韧性剪切形成由低绿片岩相到低角闪岩相,并伴有混合岩化的强动力变质带。

南大---区域变质岩区域变质岩是原岩经区域变质作用所形成的岩石。

引起区域变质作用的因素较复杂,往往是温度、定向压力和具有化学活动性流体的综合作用。

其温度变化可在200-300℃至700-800℃,压力可自0.1-0.2GPa至1.0GPa,地热梯度的变化范围也很大,可自7℃/km-60℃/km。

由于区域变质作用的分布范围是区域性的,因而区域变质岩常大面积分布,可达数百至数千平方公里,有的地区甚至达百万平方公里以上,并且变质程度深浅不同的区域变质岩在空间上常作带状分布。

区域变质岩从太古代早期到新生代都有出现,前寒武带结晶基底主要由区域变质岩和混合岩、岩浆岩构成。

古生代以后的区域变质岩主要分布在造山带。

主要有:板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、变粒岩、角闪岩、麻粒岩、榴辉岩、石英岩。

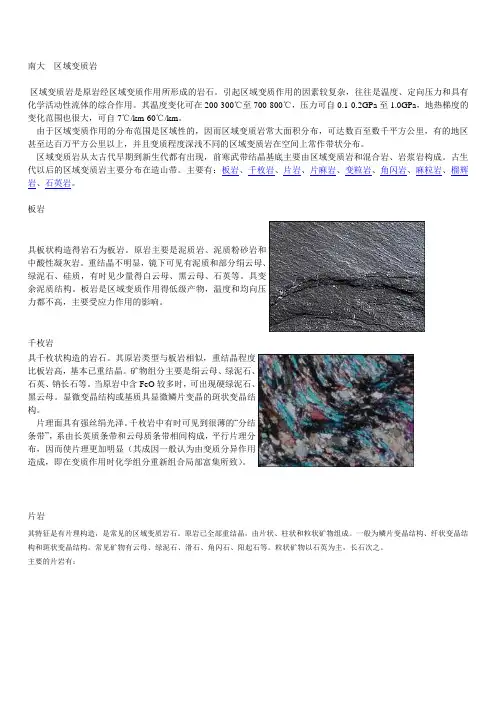

板岩具板状构造得岩石为板岩。

原岩主要是泥质岩、泥质粉砂岩和中酸性凝灰岩。

重结晶不明显,镜下可见有泥质和部分绢云母、绿泥石、硅质,有时见少量得白云母、黑云母、石英等。

具变余泥质结构。

板岩是区域变质作用得低级产物,温度和均向压力都不高,主要受应力作用的影响。

千枚岩具千枚状构造的岩石。

其原岩类型与板岩相似,重结晶程度比板岩高,基本已重结晶。

矿物组分主要是绢云母、绿泥石、石英、钠长石等。

当原岩中含FeO较多时,可出现硬绿泥石、黑云母。

显微变晶结构或基质具显微鳞片变晶的斑状变晶结构。

片理面具有强丝绢光泽。

千枚岩中有时可见到很薄的“分结条带”,系由长英质条带和云母质条带相间构成,平行片理分布,因而使片理更加明显(其成因一般认为由变质分异作用造成,即在变质作用时化学组分重新组合局部富集所致)。

片岩其特征是有片理构造,是常见的区域变质岩石。

原岩已全部重结晶,由片状、柱状和粒状矿物组成。

一般为鳞片变晶结构、纤状变晶结构和斑状变晶结构。

常见矿物有云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石等。

粒状矿物以石英为主,长石次之。

主要的片岩有:云母片岩其原岩主要为泥质岩和中酸性火山岩、钙质砂页岩等。

简述区域变质岩解译标志

区域变质岩是指原始沉积岩、火山岩和侵入岩等在地壳深部发生变质作用后形成的岩石。

区域变质岩解译标志指的是判断一种岩石是否为区域变质岩的标志。

以下是一些常见的区域变质岩解译标志:

1. 矿物组成。

区域变质岩常见矿物组成有石英、长石、云母、绿帘石、角闪石、石榴子石等。

2. 岩石结构。

区域变质岩结晶度高,具有典型的片状或层状结构,同时伴有石英、长石和云母等矿物的成排排列。

3. 岩石成因。

区域变质岩的成因是地壳深部变质作用,常见的变质作用包括热变质作用和压力作用等。

4. 区域变质基底。

区域变质岩通常形成于大规模变质作用的基底上,相邻的岩石普遍发生了不同程度的变质作用。

5. 岩石古地理环境。

区域变质岩的形成与大规模构造变化和古地理环境演化密切相关,如大陆运动、地幔上涌、岛弧俯冲、褶皱隆起等。

需要注意的是,以上标志不是一定适用于所有的区域变质岩,需要根据具体情况进行综合判断。

高中地理知识点总结变质岩变质岩是地球岩石圈中的一种主要岩石类型,它们的形成经历了原岩的物理和化学性质的变化,这种变化主要是由于高温、高压以及化学活性流体的作用。

在高中地理课程中,对变质岩的学习主要集中在其成因、分类、特征以及与地球动力学的关系等方面。

以下是对高中地理中变质岩知识点的总结。

一、变质岩的成因变质岩的形成过程称为变质作用,它包括接触变质、区域变质和动力变质三种基本类型。

1. 接触变质:当岩浆侵入周围岩石时,由于岩浆的高温作用,使得接触带的岩石发生物理和化学变化,形成接触变质岩。

常见的接触变质岩有角岩和大理岩。

2. 区域变质:在地壳深处,由于地壳运动引起的高压和高温条件,使得大片岩石发生变质,形成区域变质岩。

这类变质岩的分布范围广,如片麻岩和绿片岩。

3. 动力变质:由于地壳运动产生的应力作用,使岩石发生破碎和重新结晶,形成动力变质岩。

例如,碎裂岩和断层角砾岩。

二、变质岩的分类变质岩可以根据其原岩类型和变质程度进行分类。

1. 根据原岩类型分类:- 碎屑变质岩:由沉积碎屑岩变质而来,如片岩、千枚岩。

- 火山岩变质岩:由火山岩变质而来,如绿片岩、蛇纹岩。

- 深成岩变质岩:由深成岩变质而来,如麻粒岩、片麻岩。

2. 根据变质程度分类:- 低级变质岩:变质程度较低,原岩的特征较为明显,如千枚岩、片岩。

- 中级变质岩:变质程度中等,岩石的结构和矿物组成发生变化,如绿片岩、蛇纹岩。

- 高级变质岩:变质程度较高,原岩的特征难以辨认,岩石的矿物组成和结构发生显著变化,如麻粒岩、榴辉岩。

三、变质岩的特征变质岩的特征主要体现在其结构、矿物组成和化学性质上。

1. 结构特征:- 片理:由于矿物的重新排列和生长,变质岩常常呈现出片状或条状的结构,称为片理。

- 条带状构造:在区域变质岩中,由于不同矿物的不均匀分布,可以形成条带状的构造。

- 褶皱和断层:变质岩在形成过程中,也可能经历地壳的折叠、断裂等作用,形成褶皱和断层构造。