影响原料药质量的因素及养护

- 格式:pdf

- 大小:173.33 KB

- 文档页数:2

原料药工艺流程和质量控制要点在制药行业中,原料药的生产是至关重要的环节。

原料药的工艺流程和质量控制是保证产品质量和药品安全的关键因素。

本文将针对原料药工艺流程和质量控制要点展开讨论。

一、工艺流程原料药的生产工艺流程是指从初始原料到最终成品的制造过程。

不同的原料药具有不同的工艺要求,但一般包括以下几个关键步骤:1. 原料采购与检验:选择合格的原料供应商,并对原料进行严格检验,确保其符合规定的质量标准。

2. 原料预处理:对原料进行粉碎、干燥等处理,以提高后续工艺步骤的效率和产品的质量。

3. 反应步骤:根据具体的制剂要求,进行化学反应或生物反应,生成目标产物。

4. 精制和纯化:通过晶体分离、溶剂萃取、蒸馏等方法,去除杂质,提高产品的纯度。

5. 干燥和造粒:将产品进行干燥处理,并进行适当的粒度调整,以满足后续包装和使用的要求。

6. 包装和贮存:将原料药进行适当的包装,并储存于合适的环境条件下,以保证产品的稳定性和持久性。

以上是原料药生产的一般工艺流程,具体工艺步骤会根据不同的原料和制药要求有所变化,但总体目标是确保产品质量和工艺效率。

二、质量控制要点原料药的质量控制是确保产品符合规定标准的重要环节。

以下是原料药质量控制的一些要点:1. 原料质量:选择符合规定标准的原料供应商,并进行严格的原料质量检验,确保原料的纯度和可靠性。

2. 过程控制:建立严格的工艺控制标准和操作规程,确保生产过程的稳定性和一致性。

对各个工艺步骤进行实时监测和记录,并及时调整和纠正异常情况。

3. 中间体检验:在反应过程中,对关键的中间体进行检验,以确保反应的进行和有效性。

4. 成品检验:对最终产品进行全面的质量检验,包括物理性质、化学成分、纯度、微生物等指标,确保产品符合规定标准。

5. 仪器设备校准:定期对关键的生产仪器设备进行校准和验证,确保测量结果的准确性和可靠性。

6. 样品保留:保存并管理生产过程中的样品,以备后续的质量追溯和调查分析。

影响医院中药制剂产品质量的相关因素及控制措施发布时间:2021-06-10T14:50:52.790Z 来源:《探索科学》2021年4月作者:殷颖[导读] 目的分析影响医院中药制剂产品质量的相关因素,采取相应的控制措施,提高中药医院制剂产品的疗效,为临床提供优质的中医药医院制剂产品。

浙江省杭州市拱墅区拱宸桥街道社区卫生服务中心殷颖 310015【摘要】目的分析影响医院中药制剂产品质量的相关因素,采取相应的控制措施,提高中药医院制剂产品的疗效,为临床提供优质的中医药医院制剂产品。

方法回顾性分析广州中医药大学附属中山中医院中药医院制剂产品制作及应用中影响制剂质量的因素,并检索相关文献,寻求改进方案,确保中药医院制剂产品的质量。

结果有效和(或)中间成分含量不足,水剂乳剂沉淀明显,单剂装剂量不足或过量,口感不佳,微生物含量超标等是医院中药制剂常见的质量问题;处方、制剂工艺、库房和仓储条件是决定中药医院制剂产品质量的关键因素。

结论严格审方,加强制剂环节的质量控制管理可有效提高制剂质量,为临床提供优质的中药医院制剂产品,满足临床用药需求。

【关键词】医院制剂;中药制剂;质量控制医院制剂是指医疗单位根据自身临床用药需求而常规配制的制剂。

医院制剂是工业制药的有益补充,可为临床提供有效期较短、运输不便、用量较小的制剂类型,弥补工业化制药的不足,满足临床用药需求。

医院制剂具有适用性强、应用灵活、价格低廉等特点,深受患者欢迎。

但是医院制剂的临床应用中也暴露出一定的问题,例如制剂存在质量控制标准不统一,制剂质量控制不严格,随意性强等,严重限制了中药医院制剂的临床推广和应用[1,2]。

为了进一步提高中药医院制剂的质量,满足患者的用药需求,我们对影响中药医院制剂质量的相关因素进行了分析,并提出整改措施,现报道如下。

1中药医院制剂的分类中药医院制剂品种繁多,可根据不同分类标准进行分类管理:①按形态分类将剂型分作液体剂型、固体剂型、半固体剂型、气体剂型。

化学原料药的质量控制思考分析摘要:近年来,制药医药行业正处于迅猛发展中,企业生产设备日益完善,制药技术在不断突破。

化学原料药是对发挥药物药理作用具有积极促进意义的活性成分,有着极其复杂的生产工艺。

在制药技术不断突破创新的背景下,化学原料药制备工艺也有了质的提升,但与发达国家相比,还存在不小差距。

化学原料药生产是药品生产过程中的重要环节,化学原料药生产期间极易受到设备、人员等因素的影响,导致原料药生产质量存在不合格的风险。

在化药领域被广泛使用,保证其原料的质量,也有利于保证后期制剂产品的安全性。

关键词:化学原料药;质量控制引言在确定化学结构或组成的基础上,应将原料药用于质量研究,并参照现行版的国家药品标准工作手册制定质量标准。

一些中国药典附录已经详细规定了常规的测定方法,但该方法本身可能未得到验证,但应明确指出用于报告药物测定的特殊预防措施。

1化学原料药的质量控制现状1.1管理因素原料药生产过程的管理关系着生产质量,在原料药生产期间,为了避免出现药品污染等问题,原料药设备应遵守相应的标准规范,而制药技术的快速发展,使得相应的配套设备开始更新换代。

但是,部分药企依然采取原有的设备管理模式,只是简单地对设备进行性能、安装、运行确认。

同时,对设备的维护缺乏系统化的管理模式,相对忽略了设备运行的安全性,因而在实际生产中出现各种质量问题,严重影响药企生产效率以及生产质量。

1.2工艺因素原料药质量不能仅依靠最终的质量标准来进行控制和保证,必须对整个生产工艺过程加以严格控制。

如何对生产过程进行有效而全面的控制是保证原料药质量的关键。

原料药工艺的变化将导致原料药杂质种类不同,最终影响产品质量,因此生产过程不能随意变更工艺过程和参数。

原料药生产企业应在工艺经验的基础上,深入了解物料、中间体等的属性,研究关键物料与关键合成工艺之间的关系,建立关键工艺参数合适的设计空间,以便某个工艺参数在一个确定的操作范围内变化时,不会影响原料药质量。

影响中药制剂质量的因素摘要:影响中药制剂质量的因素很多,其中有效成分的含量是一个重要的方面。

影响中药有效成分含量的主要有原料药材、炮制方法、生产工艺以及中药制剂的包装、贮藏、保管等的影响。

关键词:中药制剂质量因素有效成分含量【中图分类号】r2 【文献标识码】b 【文章编号】1008-1879(2012)11-0366-02影响中药制剂质量的因素很多,其中有效成分的含量是一个重要的方面。

因此,在生产中需特别注重影响有效成分的因素,尽可能地使有效成分进入制剂。

影响中药有效成分含量的主要因素有以下几个方面:1 原料药材的影响原料药材的品种、产地、采收时间、药用部位和加工方法的不同,对有效成分的含量有较大的影响。

例如广州地道药材石牌广藿香,其挥发油中的抗菌成分广藿香酮含量较高,但海南产广藿香重广藿香酮甚微;槐米(花蕾)重芦丁含量高达23.5%,而槐花中仅含13%,《中国药典》现行版规定槐米中的芦丁含量不得少于20%;第四季度采收的丹参质量较好,丹参酮a及丹参酮i的含量比其他季节采收的高出2-3倍。

《中国药典》现行版规定丹参中丹参酮a含量不得少于0.20%;益母草中水苏碱的含量与其生长期有明显的相关性,实验证明水苏碱在幼苗期和花期含量最高,所以《中国药典》现行版规定益母草鲜品应在幼苗期至初夏花期前采割;干品应在夏季茎叶茂盛、花未开或初开是采割。

其中水苏碱含量不得少于1.0%。

以上种种,说明中药制剂质量必须从源头抓起。

只有这样才能从根本上保证中药制剂的质量,而且这种质量是一致的,不会因生产批次的不同而波动。

2 炮制方法的影响严格地说,中药制剂是以中药饮片为原料进行制备的。

所谓中药饮片即药材的加工品或炮制品。

原料药材经加工炮制后,其中的化学成分、性味、药理作用和功能主治等都会发生一定的变化。

因此,中药饮片质量的优劣将直接影响制剂的品质。

为了保证中药制剂的安全性和有效性,对所用药材应严格按处方规定,遵照炮制规范进行加工炮制,饮片还需进行质量检验,合格者方可投料使用。

药品生产偏差的现状及解决对策药品生产偏差是一个十分重要的话题,因为偏差不仅危害人们的身体健康,还会影响药品的疗效和安全性。

在药品生产中,如何有效的管理和控制偏差问题,是制药企业亟待解决的难题。

本文将从药品生产偏差的现状及原因出发,提出解决对策。

一、药品生产偏差的现状药品生产偏差是指在生产过程中,由于设备、人员、材料、环境等各种因素引起的制品与标准规定之间的差异。

药品生产偏差是影响药品质量的主要因素之一。

药品生产偏差主要表现为以下几个方面:1.药品配方的偏差在药品生产中,药品配方的配比和步骤是制药企业保证药品质量的最重要的措施。

但在实际生产中,由于工艺上的调整、人为操作失误等原因,可能导致配方不准确,从而影响疗效。

2.药品控制参数的偏差药品控制参数是指在生产中必须严格控制的工艺参数,如温度、湿度、压力等。

如果这些参数存在偏差,会导致药品质量的下降。

3.药品材料的偏差药品材料包括原料药、辅料和包装材料等。

在采购和使用过程中,如果材料出现不符合规定的情况,也会导致偏差。

4.现场操作的偏差现场操作是影响制品质量的重要因素,如操作不规范、不完整、不一致等都可能导致偏差的产生。

二、药品生产偏差产生原因药品生产偏差的产生原因是多种多样的,主要有以下几个方面:1.制定工艺不完善如果企业制定的工艺不完善或者把工艺步骤控制不到位,就容易导致偏差。

2.人为疏忽在生产过程中,由于人员工作过程中的疏忽、操作失误、不熟练等原因,也可能导致偏差的产生。

3.设备不维护在实际生产中,由于设备老化、损坏、维修等原因,也会导致生产偏差的出现。

4.环境因素影响药品生产环境的温度、湿度、洁净度等因素会影响到药品的质量,如果环境因素控制不严,也会导致生产偏差的产生。

三、解决药品生产偏差的对策为了控制药品生产偏差,保证药品质量和疗效,制药企业需要采取一系列的措施:1.严格履行GMP要求GMP是规定药品制造过程中必须遵守的国际通用质量管理规范。

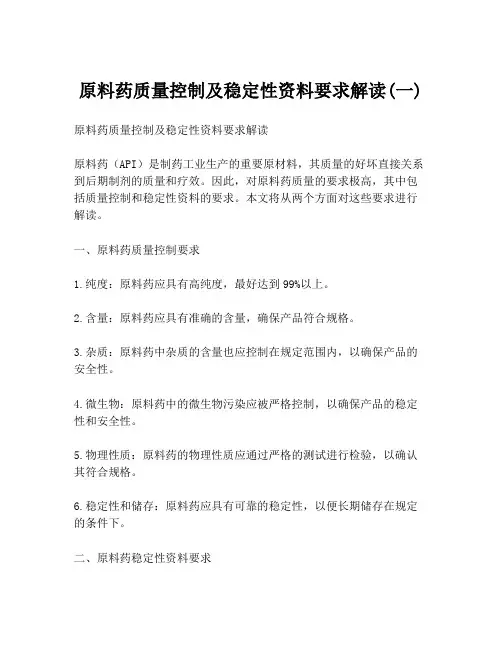

原料药质量控制及稳定性资料要求解读(一)原料药质量控制及稳定性资料要求解读

原料药(API)是制药工业生产的重要原材料,其质量的好坏直接关系到后期制剂的质量和疗效。

因此,对原料药质量的要求极高,其中包括质量控制和稳定性资料的要求。

本文将从两个方面对这些要求进行解读。

一、原料药质量控制要求

1.纯度:原料药应具有高纯度,最好达到99%以上。

2.含量:原料药应具有准确的含量,确保产品符合规格。

3.杂质:原料药中杂质的含量也应控制在规定范围内,以确保产品的安全性。

4.微生物:原料药中的微生物污染应被严格控制,以确保产品的稳定性和安全性。

5.物理性质:原料药的物理性质应通过严格的测试进行检验,以确认其符合规格。

6.稳定性和储存:原料药应具有可靠的稳定性,以便长期储存在规定的条件下。

二、原料药稳定性资料要求

1.稳定性测试项目:应测试原料药的主要物理性质、化学性质和微生物性质等。

2.稳定性测试方法:应制定严格的测试方案,以确保测试结果准确可靠。

3.测试结果分析:应将稳定性测试所得结果进行分析,以确定原料药的稳定性和任何可能影响其稳定性的因素。

4.建立稳定性资料:应根据测试结果建立稳定性资料,以确定原料药的最佳储存条件和期限。

总之,在制药过程中,对原料药的质量控制和稳定性资料的要求是非常重要的,这是确保产品质量和安全性的关键因素。

因此,生产商必须遵循这些要求,并对其实施有效的管理和控制,以确保原料药的质量稳定和持续性。

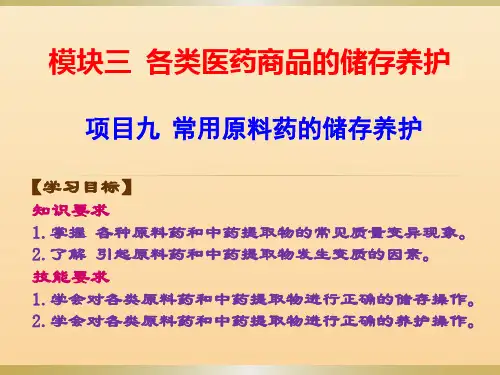

药品保管养护知识原料药主要用于配制各种制剂,它是一切制剂的基础,其中呈固态者为固体原料药,呈液态者称为液体原料药。

由于大部分原料药用于配制各种制剂,因此做好它们的保管养护工作具有更广泛的意义。

一般原料药都应当密闭保存,在保管中要注意清洁卫生和包装完好,严防灰尘等异物的污染。

对于易受外界因素如光线、空气、湿气、温度、霉菌等影响的药品,或具有特殊性质的药品,除应密闭保持外,还要根据药品的不同特性考虑不同的保养方法。

现分别列举如下:(1)凡吸潮能发生变化的药品,贮存时应注意防潮。

如阿司匹林、碳酸氢钠能吸潮水解;葡萄糖吸潮易发霉;溴化钠、醋酸钾易吸湿潮解;甘油能吸收水分而被稀释;药用炭受潮后吸附力降低等。

这类药品要求包装密封,于干燥处保持。

(2)含有结晶水的药品,如硫酸镁、硼砂、咖啡因等均易风化。

贮藏时应注意包装严密,不要放在过于干燥或通风的地方。

硫酸钠除有风化性外,当温度较高时,即使在密封的情况下,还会发生溶化现象,所以还要在凉处保持。

(3)遇光易变质的药品,在保管养护中均应注意避光。

如磺胺类、甘汞、硝酸银、氨基比林、氨基盐酸普鲁卡因、苯酚等遇光易变色,甚至毒性增加。

这类药品都应放置避光容器内,密闭暗处保持。

(4)有挥发性的药品,如薄荷脑、樟脑以及挥发油类等,温度过高可加速挥发而减量。

这类药品在保管时,应密封于凉处保存。

(5)具有特殊臭味的药品,应与其它药品分开存放,尤其要与吸附力强的药品分开存放,以防串味。

如碘仿、樟脑、薄荷脑等有特殊气味,应与矽碳银、药用炭、淀粉、葡萄糖、乳糖、氢氧化铝等药品分开存放。

(6)露置空气中易吸收二氧化碳的药品,如氧化锌、氧化镁、茶碱和磺胺类钠盐等,保管时要注意密封,以避免与空气接触。

(7)抗菌素类药品,绝大部分都有效期规定,干燥品一般在室温下尚稳定,但吸潮受热后极易分解失效。

这类药品保管时应在干燥处保存,并注意期限,掌握〝先产先出,近期先出〞。

(8)生化制品,如胃蛋白酶、甲状腺粉等,大多含有蛋白质或多肽,易受温度、光线、水分和微生物等的影响,而引起腐败、霉变、生虫、有效成分破坏或发生异臭。

化学原料药生产过程中的质量风险管理摘要:药品作为影响人们生命健康的商品,其中化学药已成为市场上的重要品种,但也存在原料药质量问题和安全问题。

化学原料药生产过程繁琐、工艺复杂、污染风险高,需要实施质量风险管理,掌握更多数据,判断后续可能产生的质量影响,实施有效措施减小风险的产生,制定有效控制风险措施,使化学原料药产品质量得到保证。

本文主要阐述化学原料药生产过程中质量风险管理相关措施,仅供参考。

关键词:化学原料药;生产过程;质量风险管理化学原料药在生产中实施质量风险管理工作,要从多方面多内容出发,积极开展质量风险管理工作,提升质量管理水平,优化化学原料药的生产管理流程,确保产品质量,使其符合市场发展需求。

一、阐述化学原料药生产药品,是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目地的调节人的生理机能并规定有适应症或者主治功能、用法和用量的物质,为人们治病提供保证。

在制药过程中,要重视实施化学原料药生产工作。

制备化学原料药流程多且复杂,需要更多的技术人员参与方可顺利完成生产过程。

化学原料药要先根据规定管控生产流程,使生产操作能够正常实施进行,同时要夯实药物原料基础,保证后续工作可以正常实施。

化学原料药生产一般会有多项化学反应,此些化学反应需要在指定单元内进行,同时能改变物料的化学结构。

由探究可知,化学原料药产生的风险影响着化学原料药的质量,因此要重视化学原料药的生产过程,减小风险产生的可能性。

并且也需要在日常加强风险管理,避免出现影响化学原料药生产的不良因素,提升化学原料药生产质量和水平,推动药品行业发展,保证在激烈的市场竞争中占据一席之地。

1]二、分析质量风险管理在质量风险管理中需要做好药品生产操作,尤其是在化学原料药制造加工中,质量风险管理的水平影响着制药产品的质量。

在生产化学原料药时,需要提升管控质量风险的水平。

控制质量和管理质量风险有着差异,质量风险管理指的是负责管理药品生产的流程,同时将其应用在企业制药全过程中,动态控制生命周期的质量与性能,由分析质量风险管理内容可知,在推动化学原料生产时,质量风险管理工作要实施精细化管理,才能够使化学原料药生产全过程得到有效的保护[2]。

药品的储存与养护药品的储存与养护是药品保管的一项经常性的工作,它对药品安全储存,保证药品质量,减少损耗,降低成本具有重要的作用。

因此如何进行药品的合理储存与养护便成了药品管理的重要一环。

标签:药品;储存;养护药品的储存和养护是药品质量管理的重要组成部分,它对保证药品质量具有重要的作用[1]。

做好药品的储存与养护管理工作,首先必须充分了解各种药品的理化性质,同时还要熟悉外界因素对药品产生的各种影响,从而提供良好的储存条件和养护方法,有效地保证药品质量。

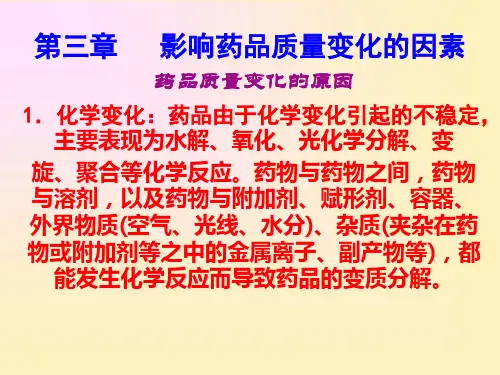

影响药品储存质量的因素药品在储存中发生质量变化的因素有两方面,一是内因,药品的理化性质是影响药品质变的内在因素。

二是外因,影响药品质量的外界因素较多,包括温度、湿度、光照、空气、微生物、包装等[2]。

1.药品的储存医院药品的储存是否合理,不仅影响医疗经费的合理使用,而且直接影响到药品的供应[3]。

因此药品的储存既要考虑入库药品不同的保管特点,又要结合具体的仓储条件,采取科学的管理方法。

分区分类管理药品按药品的剂型分成原料药、散剂、片丸剂、注射剂、酊水糖浆剂、软膏剂等类别,采取同类集中存放的办法保管,然后选择每一类药品最适宜存放的地点,把存放地点划分为若干个货区,每个货区又划分为若干个货位,并按顺序编号。

即所谓“分区分类,货位编号”。

1.1 分区根据仓库保管场所的建筑、设备等条件,将库区划分为若干个保管区,以便分区储存一定种类的药品。

1.2 分类将储存药品按其自然属性、养护措施及消防方法的一致性划分为若干个类别,分别存放于普通库、阴凉库、冷藏库、麻醉药品库、毒品库和危险品库。

1.3 货位编号将仓库范围的库房、仓间、货架按顺序编号,做出标注,以便识别寻找。

实行分区分类管理有利于保管员掌握药品进出库的规律,有利于清仓盘库,缩短药品收发作业时间,提高药品管理水平。

2.药品的养护药品的科学养护即贯彻“预防为主、防治结合”的方针,要求根据各种药品的理化性质和变化规律。

原料药技术审评发补要点一、引言原料药技术审评是对新原料药的技术性、安全性和有效性进行全面评估的重要环节。

其发补要点是指在对原料药技术审评过程中需要关注的重点问题和注意事项,以确保审评工作的科学性和准确性。

本文将围绕原料药技术审评的发补要点展开阐述,并提出相关建议。

二、原料药技术审评发补要点1. 化学结构和合成路线在进行原料药技术审评过程中,首先需要关注原料药的化学结构和合成路线。

需要审查原料药分子的结构、原子排布、官能团等信息,并对合成路线的可行性和合理性进行评估。

还需要对可能产生的杂质或不纯物进行分析,以确保原料药的纯度和稳定性。

2. 质量控制方案质量控制方案是保证原料药质量的关键环节。

在审评中需要重点关注原料药的物理性质、化学性质、纯度、稳定性等质量控制参数,以及相关分析方法的准确性和灵敏度。

还需要对质量控制的监测和验证方案进行审查,以确保原料药的质量符合相关标准和规定。

3. 生产工艺生产工艺是影响原料药质量和产能的重要因素。

审评过程中需要关注原料药生产工艺的可行性、稳定性和环保性,以及可能存在的风险和问题。

还需要对生产工艺的监控和控制措施进行审查,确保原料药的生产过程符合相关法规和要求。

4. 不良反应和副作用原料药的不良反应和副作用是对其安全性的重要考量。

在审评中需要对原料药可能产生的不良反应和副作用进行评估,并提出相关风险控制和监测措施,确保原料药的安全使用。

5. 稳定性原料药的稳定性是对其有效性和质量的重要影响因素。

审评过程中需要对原料药在不同条件下的稳定性进行评估,包括在温度、湿度、光照等不同环境条件下的稳定性和降解情况。

6. 毒理学特性原料药的毒理学特性是对其安全性的重要评估指标。

需要对原料药可能产生的毒性和不良影响进行评估,并提出相关的毒理学数据和评价结果,以确保原料药的安全使用。

7. 临床试验数据临床试验数据是评估原料药有效性的重要依据。

在审评过程中需要对相关临床试验数据进行分析和评估,以确认原料药对目标疾病的治疗效果和安全性。

1.处方的定义、意义和结构定义:由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中为患者开具的,由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员审核、调配、核对,并作为患者用药凭证医疗文书。

法律性意义技术性经济性处方前记结构处方正文处方后记法定处方按处方性质医师处方分类协定处方中药处方按药品性质西药处方2.处方调配收方→划价→调配→核查→发药3.处方差错的防范措施人员因素处方差错浮现原因药品的摆放不当(主要原因)处方调配规程处方审核制定并公示标准的药品调配操作规程准确及时的贴药品标签处方差错防范措施合理安排人力资源,高峰时间适当增加调配人员保证轮流值班人员的数量,减少由于疲劳而导致的调配差错建立合理的差错应对措施及时让工作人员掌握药房中新药的信息建立相应的差错处理预案当患者或者护士反映药品差错时,须即将核对相关的处方和药品,若发错了药品或者发错了患者,药师应当即将按照预案处理并报部门负责人根据差错后果的严重程度,分别采取救助措施处方差错防范措施和处理原则若遇到患者自己用药不当、请求匡助,应积极提供救助指导,并提供用药教育认真总结经验,对引起差错的环节进行改进,订出防止再次发生的措施4.调剂室工作制度岗位责任制度、处方查对制度、错误处方登记、纠正及缺药的处理、药品领发制度、特殊药品和贵重药品管理制度、有效期药品管理制度、冰箱贮藏药品、输液站药品、抢救药品、激素药品等药品管理制度、不良反应报告制度、药品报销制度等药品管理制度(三级管理制度:一级麻醉药品、毒性药品原料药的管理;二级精神药品、贵重药品、自费药品的管理;三级普通药品的管理) 5.调剂室设置的原则 以方便患者、便于管理为原则 6.药品名称通用名(具有通用性):中国药品通用名 CADN 由中国药典委员会制定,国家药典或者药品标准采用的通用名称为法定名称。

商品名(具有专利性) 国际非专利名称(INN ) 7.常用的处方缩写词a .m .上午 p .m .下午star .!即将 p .r .n 必要时 s .o .s 需要时 cito !急速的i .d .皮内注射 i .h .皮下注射 i .m .肌肉注射 i .v .静脉注射 i .v .gtt .静脉滴注 p .o .口服q .d .每日 1 次 b .i .d 每日 2 次 t .i .d 每日 3 次 q .i .d 每日 4 次 q .h .每小时 1 次 q .6h .每 6 小时 1 次 q .m .每晨 q .n .每晚 q .2d .每 2 天 1 次 a .c .饭前 p .c .饭后 h .s .睡前Rp .取 co .复方的 lent !慢慢的 q .s .适量 aa .各 Sig .或者 S .用法 MIC 最小抑菌浓度 U 单位 IU 国际单位Amp .安瓿剂 Caps .胶囊剂 Inj .注射剂 Sol .溶液剂 Tbb .片剂 Syr .糖浆剂1.危(wei )险药物的配置危(wei )险药物是指能产生职业暴露危(wei )险或者危害的药物,其特点包括:遗传毒性、致癌性、致畸性、生育伤害、在低剂量下就能产生严重的器官或者其他方面的毒性。

影响因素研究方案方案起草目录1.研究方案依据 (1)2.研究方案概述 (1)3.试验样品要求 (1)4.试验方法 (1)5.试验条件 (1)6.试验结果分析............................................ 错误!未定义书签。

7.试验结论 (3)8.参考文献 (3)1.研究方案依据依据《化学药物质量标准建立的规范化过程技术指导原则》、《中华人民共和国药典》2015版四部附录中有关的指导原则及FDA、ICH等法规和《舒更葡糖钠API质量标准草案及起草说明》、《舒更葡糖钠API有关物质分析方法(ELSD)开发方案》《SGMD-A-TM有关物质ELSD分析方法标准操作规程》及相关技术指导原则撰写“舒更葡糖钠原料药影响因素试验研究方案”。

需要说明的是,CFDA于2015年02月05日颁布的《化学药物(原料药和制剂)稳定性研究技术指导原则(修订)》中对光照试验的总照度和近紫外能量以及对试验周期的要求与我国现行2015版药典不一致,按照从严研究的原则,应按此原则进行方案设计。

2.研究方案概述影响因素试验是药物稳定性试验中的一部份。

此试验是在较为剧烈的条件下进行,其目的是探讨药物的固有稳定性、了解影响其稳定性的因素及可能的降解途径与降解产物,为建立有关物质分析方法、了解原料及制剂的生产工艺、包装、贮存条件提供科学依据。

3.试验样品要求用一批在一定规模条件下(如中试样品)生产出来的样品进行影响因素研究,即原料药合成工艺路线、方法、步骤应与大生产一致。

为加速研究过程,尽快获得原料药的性质,降低风险,为工艺人员及时提供质量研究数据,在有一定纯度的样品产生后、小试工艺稳定、中试规模样品三个阶段均应放样研究。

其中中试规模样品,必须严格按照本方案进行完整的研究。

4.实验方法将原料药供试品置适宜的开口容器中(如称量瓶或培养皿),摊成厚的薄层,摊成≤5mm厚的薄层,疏松原料药物摊成≤10mm厚的薄层。

原料药杂质的控制策略

原料药杂质的控制策略包括以下几个方面:

1. 工艺优化:通过调整生产过程中的工艺条件,如反应温度、压力、时间等,来降低合成过程中的副反应和杂质生成。

同时对中间产品和成品进行严格的质量控制,保证物料纯度。

2. 选择合适的原材料和试剂:对于原料药中可能影响其稳定性的因素,应选择具有较好稳定性的试剂和原材料,以减少引入杂质的概率。

3. 加强过程监控:通过对生产过程中关键参数的实时监测和控制,可以有效地减少合成中的误差,从而降低原料药中的杂质含量。

4. 采用适当的后处理技术:在某些情况下,经过提取、精制得到的原料药仍含有一定量的杂质。

此时,可以采用离子交换、色谱等方法进行进一步的处理,以提高产品的纯度和质量。

5. 控制环境因素:某些杂质的形成可能与湿度、温度等因素有关。

因此,可以通过适当的方法控制生产环境的湿度和温度,避免因环境变化导致杂质增加的情况发生。

6. 建立完善的检测体系:对原料药的各项指标进行定期或不定期检测,确保产品符合相关标准要求。

7. 制定合理的质量控制标准:针对不同的杂质项目,应设定合适的质量控制标准。

过高可能导致产品质量下降,过低则无法保证产品的安全性。

8. 对于有争议的问题进行深入研究: 当某种杂质的数量超出了预期的范围或是新出现的时候,需要深入的研究确定它的性质以及如何有效的控制它。

总的来说, 要根据具体情况灵活运用这些策略来实现对原料药中杂质的有效控制。

附录2:原料药第一章范围第一条本附录适用于非无菌原料药生产及无菌原料药生产中非无菌生产工序的操作。

第二条原料药生产的起点及工序应当与注册批准的要求一致。

第二章厂房与设施第三条非无菌原料药精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境应当按照D级洁净区的要求设置。

第四条质量标准中有热原或细菌内毒素等检验项目的,厂房的设计应当特别注意防止微生物污染,根据产品的预定用途、工艺要求采取相应的控制措施。

第五条质量控制实验室通常应当与生产区分开。

当生产操作不影响检验结果的准确性,且检验操作对生产也无不利影响时,中间控制实验室可设在生产区内。

第三章设备第六条设备所需的润滑剂、加热或冷却介质等,应当避免与中间产品或原料药直接接触,以免影响中间产品或原料药的质量。

当任何偏离上述要求的情况发生时,应当进行评估和恰当处理,保证对产品的质量和用途无不良影响。

第七条生产宜使用密闭设备;密闭设备、管道可以安置于室外。

使用敞口设备或打开设备操作时,应当有避免污染的措施。

第八条使用同一设备生产多种中间体或原料药品种的,应当说明设备可以共用的合理性,并有防止交叉污染的措施。

第九条难以清洁的设备或部件应当专用。

第十条设备的清洁应当符合以下要求:(一)同一设备连续生产同一原料药或阶段性生产连续数个批次时,宜间隔适当的时间对设备进行清洁,防止污染物(如降解产物、微生物)的累积。

如有影响原料药质量的残留物,更换批次时,必须对设备进行彻底的清洁。

(二)非专用设备更换品种生产前,必须对设备(特别是从粗品精制开始的非专用设备)进行彻底的清洁,防止交叉污染。

(三)对残留物的可接受标准、清洁操作规程和清洁剂的选择,应当有明确规定并说明理由。

第十一条非无菌原料药精制工艺用水至少应当符合纯化水的质量标准。

第四章物料第十二条进厂物料应当有正确标识,经取样(或检验合格)后,可与现有的库存(如储槽中的溶剂或物料)混合,经放行后混合物料方可使用。

应当有防止将物料错放到现有库存中的操作规程。

不合格原料管理制度

是指对于不符合质量要求的原料的管理和处理的规定和措施。

其目的是保障原料的质量和安全,防止不合格原料对产品质量的影响。

不合格原料管理制度应包括以下内容:

1. 定义不合格原料:明确什么样的原料被视为不合格原料,如不符合国家标准、企业标准或合同要求等。

2. 不合格原料的鉴定和记录:应建立一套鉴定不合格原料的方法和标准,并记录鉴定结果。

鉴定方法应准确、可靠,并有相应的仪器设备和人员培训。

3. 不合格原料的处理:根据不同情况,可以有不同的处理方式,如退货、追溯、整改等。

不同的处理措施应有相应的责任人和流程,确保处理结果的准确和可追溯性。

4. 不合格原料的质量分析:对于不合格原料,应进行质量分析,找出造成不合格的原因,并采取相应的纠正措施,防止不合格原料再次进入生产环节。

5. 不合格原料的存储和标识:不合格原料应与合格原料分开存放,并做好标识,以避免误用。

标识应包括不合格原料的鉴定结果和处理措施等信息。

6. 不合格原料的追溯和风险评估:应建立不合格原料的追溯体系,确保能够追溯到原料的来源、加工过程和流向。

同时,应进行风险评估,评估不合格原料对产品质量和安全的影响程度。

7. 不合格原料管理的责任分工:不合格原料的管理应有相应的责任人和责任部门,明确各自的职责和权益。

同时,应建立相应的考核机制,对不合格原料管理的执行情况进行评估。

不合格原料管理制度的落实对于保障产品质量、提高企业竞争力具有重要意义。

企业应根据自身情况,制定相应的不合格原料管理制度,并不断完善和改进。