(推荐)植物发育生物学被子植物花器官发育的分子模型

- 格式:ppt

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:4

植物花器官发育的分子机制研究植物花器官发育是一个复杂的过程,涉及到许多不同的分子和信号通路。

在过去的几十年中,许多研究人员致力于揭示花器官发育的分子机制,以便更好地理解该过程的原理。

本文将探讨当前关于植物花器官发育的分子机制的最新研究成果。

花器官的基础结构花器官包括四个基本部分:花萼、花瓣、雄蕊和子房。

这些组织是由不同的细胞类型组成的,每个细胞类型都具有特定的形态和功能。

花器官的发育受到内部和外部因素的调控,其中包括激素、转录因子、蛋白激酶以及环境胁迫等因素。

从细胞分裂开始,花器官发育中的不同细胞类型以不同的速率进行生长和分化。

花萼和花瓣发育的起点是外部细胞层,雄蕊和子房发育的起点则是内部细胞层。

在花器官的发育过程中,花器官的组成部分从细胞层向外逐渐不同化,随着时间的推移,花瓣、雄蕊和子房逐渐形成。

激素和蛋白激酶的作用激素和蛋白激酶在调控花器官发育中发挥着重要作用。

激素如生长素、赤霉素和脱落酸等都参与了花器官的生长和分化过程。

赤霉素会促进花器官的生长,而生长素则有利于花器官的不同化进程。

脱落酸对花器官的发育也有着重要的影响,它能够调节花器官的生长和分化,以使得花器官能够适应外部环境的变化。

蛋白激酶是一种与细胞信号转导过程密切相关的蛋白质。

在花器官的发育中,蛋白激酶参与了其中的多个阶段。

例如,BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1(BRI1)是一种重要的蛋白激酶,它能够调节花瓣、雄蕊和子房的不同化进程。

同时,MAP激酶对花器官的分化和调节也起着至关重要的作用。

转录因子的作用转录因子是一种能够调控基因表达的蛋白质。

在花器官发育中,转录因子也扮演着重要的角色。

例如,APETALA 1(AP1)是一个亲水性的转录因子,在花器官发育的早期阶段发挥着重要的作用。

在花萼和雄蕊的形成过程中,转录因子AGAMOUS(AG)能够与其他转录因子合作,同时他们也能够负责其他转录因子的调节。

另外还有一个被称为MYB类转录因子的基因家族,其成员也参与了花器官的不同化和分化阶段。

被子植物花器官发育的分子机制花发育是被子植物生命周期中一个重要的综合发育过程,涉及无限生长向有限生长及不同发育方式的转换,包括开花诱导、信号传递、属性决定、器官发生,既受环境因子(如光周期、温度等)的诱导,又受到自身内部因素的调节,经过一系列信号转导过程,启动成花决定过程中的控制基因。

在复杂的基因互作网络调控下,营养茎端分生组织(vegetative meristem,VM)转变为花序分生组织(inflorescence meristem,IM),然后在IM 的侧翼形成花分生组织(floral meristem,FM),分化出花器官。

截至目前,从拟南芥(Arabidopsis thaliana )中共有180多个参与调控开花的基因被鉴定出,并确定其中存在有6条调控开花的信号途径:即光周期途径(photoperiod pathway)、春化途径(vernalization pathway)、自主途径(autonomous pathway)、赤霉素途径(gibberellin pathway)、温敏途径(thermosensory pathway)和年龄途径(aging pathway)。

表观遗传是开花信号通路中的重要机制,对开花及花器官发育产生关键调控作用。

miRNAs 的表观遗传调控机制是植物分子发育生物研究的重要领域,例如miR172、miR156、miR159 参与了开花诱导的信号转导途径,共同开启花的发育过程。

本文综述了被子植物花器官发育的格式形成与分子调控机制。

图1 温度、光照和依赖赤霉素等途径通过抑制花形成抑制物产生和激活花的分生组织识别基因参与花发育过程1 花器官发育的ABCDE模型通过对拟南芥和金鱼草突变体研究而提出的多种发育模型, 成功地解释了被子植物花器官突变现象。

其中, 最著名的是由Bowman等及Coen和Meyerowitz提出的“ABC模型”。

该模型指出, 花器官的形成和发育由A、B和C三类功能基因决定; A类基因的表达决定了第一轮萼片的形成, 包括APETALA1 (AP1)和APETALA2 (AP2)基因等; B类[APETALA3 (AP3)和PISTILLATA (PI)基因]和A类基因的组合表达决定了第二轮花瓣的发育; C类[AGAMOUS (AG)基因]和B类基因的组合表达决定了第三轮雄蕊的形成; C类基因的表达决定了第四轮雌蕊的发育。

花器官发育的abc模型是一种描述花器官形成过程的理论模型。

在这个模型中,花器官的发育被归因于三种基因类别的相互作用:A类基因、B类基因和C类基因。

这些基因在特定的模式中表达,以决定花器官的性质和排列顺序。

A类基因在花瓣和雄蕊中表达,负责花瓣的发育。

它们的表达受到B类基因的抑制,这使得在花的内部轮中没有花瓣。

同时,A类基因还与C类基因相互作用,共同调控雄蕊的发育。

B类基因在花的内部轮中表达,负责胚珠(雌蕊)的发育。

它们抑制A类基因在内部轮中的表达,从而防止花瓣在花的内部轮中形成。

同时,B类基因还与C类基因相互作用,共同调控胚珠的发育。

C类基因在花的基部和萼片中表达,负责萼片的发育。

它们抑制A类基因和B类基因在基部和萼片中的表达,从而防止花瓣和胚珠在这些区域形成。

同时,C类基因还与A类基因相互作用,共同调控雄蕊的发育。

总的来说,abc模型揭示了花器官发育过程中基因表达的复杂调控网络。

通过三种基因类别的相互作用,植物能够精确

地控制花器官的形成和排列顺序。

被子植物花发育分子

被子植物是一大类植物,它们都具有花的特征,形成的花是植物

繁殖和交配的重要组成部分,而能够使花正常形成的分子控制着花的

发育过程。

随着分子生物学技术的进步,越来越多的被子植物花发育

分子已经被研究出来,这些分子控制着花的大小、形状和颜色等各个

方面。

被子植物的花发育过程由多种分子控制。

其中一类分子是蛋白质,它们具有调节花发育的作用,例如AGAMOUS-like蛋白(AP3/PI、AG、STK1/STK2和LEC1/LEC2),它们可以控制花小瓣、花冠及雌蕊等发育。

另一类分子是激素,例如类胡萝卜素(ABA)、生长素(GA)及抗生素(IAA),它们可能控制花朵形状和颜色发育。

再有一类基因调控因子,如myb和bHLH蛋白,它们控制花萼開口、萼小瓣发育、花粉发育等。

此外,被子植物的花发育过程还受多种环境因素的影响。

其中最

主要的环境因素是日照,它们可以控制花朵的大小、形状和颜色。

此外,太阳光照射的强度也会影响花发育,温度和湿度也会对花粉萌发

有影响。

此外,一些植物素,如氮肥、磷肥及钾肥,也会影响花的形状、大小和颜色。

总之,被子植物花发育受多种因素的影响,蛋白质、激素、基因调控因子、环境因素、植物素等都会对花发育产生一定的影响。

目前有一些研究表明,植物素和气候因素对花色、花粉萌发有重要影响,而植物激素在花小瓣发育过程中也有所作用。

未来还有研究有待进一步加强,从而进一步了解被子植物花发育的分子机制,更好地应用于被子植物的种质调控和育种。

被子植物花器官发育的分子机制花发育是被子植物生命周期中一个重要的综合发育过程,涉及无限生长向有限生长及不同发育方式的转换,包括开花诱导、信号传递、属性决定、器官发生,既受环境因子(如光周期、温度等)的诱导,又受到自身内部因素的调节,经过一系列信号转导过程,启动成花决定过程中的控制基因。

在复杂的基因互作网络调控下,营养茎端分生组织(vegetative meristem,VM)转变为花序分生组织(inflorescence meristem,IM),然后在IM 的侧翼形成花分生组织(floral meristem,FM),分化出花器官。

截至目前,从拟南芥(Arabidopsis thaliana )中共有180多个参与调控开花的基因被鉴定出,并确定其中存在有6条调控开花的信号途径:即光周期途径(photoperiod pathway)、春化途径(vernalization pathway)、自主途径(autonomous pathway)、赤霉素途径(gibberellin pathway)、温敏途径(thermosensory pathway)和年龄途径(aging pathway)。

表观遗传是开花信号通路中的重要机制,对开花及花器官发育产生关键调控作用。

miRNAs 的表观遗传调控机制是植物分子发育生物研究的重要领域,例如miR172、miR156、miR159 参与了开花诱导的信号转导途径,共同开启花的发育过程。

本文综述了被子植物花器官发育的格式形成与分子调控机制。

图1 温度、光照和依赖赤霉素等途径通过抑制花形成抑制物产生和激活花的分生组织识别基因参与花发育过程1 花器官发育的ABCDE模型通过对拟南芥和金鱼草突变体研究而提出的多种发育模型, 成功地解释了被子植物花器官突变现象。

其中, 最著名的是由Bowman等及Coen和Meyerowitz提出的“ABC模型”。

该模型指出, 花器官的形成和发育由A、B和C三类功能基因决定; A类基因的表达决定了第一轮萼片的形成, 包括APETALA1 (AP1)和APETALA2 (AP2)基因等; B类[APETALA3 (AP3)和PISTILLATA (PI)基因]和A类基因的组合表达决定了第二轮花瓣的发育; C类[AGAMOUS (AG)基因]和B类基因的组合表达决定了第三轮雄蕊的形成; C类基因的表达决定了第四轮雌蕊的发育。

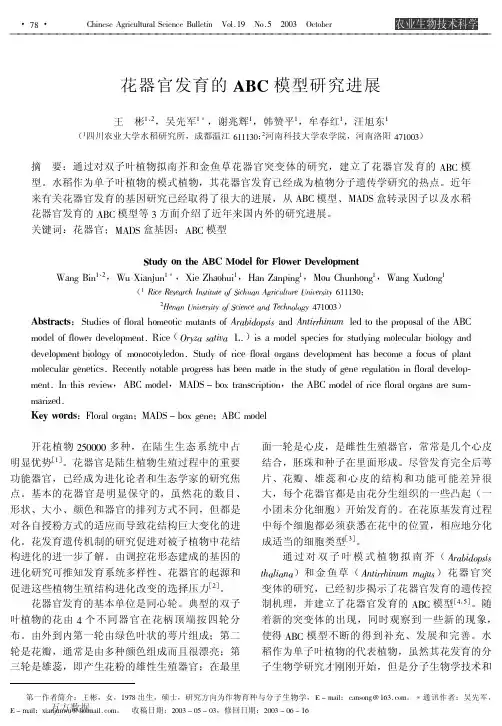

花器官的发育——ABC模型2009年10月30日星期五上午 09:31全球开花植物已知有25000多种,在陆地生态系统中占有明显的优势。

花器官是陆生植物生殖过程中的重要功能器官,已经成为进化论者和生态学家的研究焦点。

基本花器官是明显保守的,虽然花的数目、形状、颜色和器官的排列方式不同,但都是对各自授粉方式的适应而导致化结构巨大变化的进化。

花发育遗传机制的研究促进了对被子植物花结构进化的进一步了解。

当花分生组织分化完成后,开始进行花器官原基的分化,科学家们目前已经克隆了拟南芥和金鱼草中控制花器官分化的基因,并据此提出了ABC模型学说(图8-48)。

通过遗传分析发现调控花器官形成的基因按功能可以划分为ABC三组,每一组基因均在相邻的花器官中发挥作用,即A组基因控制第一轮花萼和第二轮花瓣的形成;B组基因决定第二轮花瓣和第三轮雄蕊的发育;C组基因决定第三轮雄蕊和第四轮心皮的发育。

花的每一轮器官受一组或相邻的两组基因控制:A组基因单独作用于萼片;A和B组基因决定花瓣的形成;B和C组基因共同决定雄蕊的发育;C组基因单独决定心皮的形成。

这些基因在花器官中有各自的位置效应,并且A和C组基因在表达上相互抑制,A组基因不能在C组基因控制区域内表达,即A组基因只能在花萼和花瓣中表达,反之亦然。

这些基因中任何一个功能缺失或者突变都会导致花器官形状的改变。

对拟南芥的研究发现,其花器官的发育是由三组五中不同的基因共同控制的,分别是AP1和AP2(A)、AP3和PI(B)、AG(G),如果AP2发生突变,则花器官被生殖器官替代,而当AG发生突变时,由AG控制的雄蕊和心皮则被花萼和花瓣所替代。

随着分子生物学技术的发展,花器官成为目前国际植物分子生物学界的研究热点。

花器官的发育遗传和花序形态发生的研究为花器官进化的分子机制的进一步研究起着推动作用。

但是在一些基本的陆生植物种类中,花同源异型基因的同系物的进化与功能方面所掌握的知识很有限。