氮化层及渗碳层的测定及组织观察

- 格式:ppt

- 大小:565.50 KB

- 文档页数:11

烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗层深度的测定及其验证-回复烧结铁基材料的渗碳或碳氮共渗层深度的测定及其验证是研究领域中的一个重要问题。

渗碳或碳氮共渗处理是一种将碳和氮等元素渗入铁基材料表面以增强其表面性能的工艺。

本文将一步一步回答这个问题。

第一步:测定渗碳或碳氮共渗层深度的方法有很多方法可以用来测定渗碳或碳氮共渗层的深度。

以下是一些常见的方法:1. 金相显微镜(Metallographic microscopy):这是一种通过显微镜观察样品切面的方法。

首先,样品需经过磨削、抛光等处理,然后在显微镜下观察样品切面,通过比较渗层与基体的差异来确定渗层深度。

2. X射线衍射(X-ray diffraction):X射线衍射可以通过测量衍射谱来确定渗碳层的厚度。

这种方法基于不同晶面的衍射强度与晶面间距之间的关系,利用衍射线的宽度,可以计算出渗碳层的深度。

3. 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM):SEM可以通过观察样品表面的形貌来分析渗碳或碳氮共渗层。

由于SEM具有高分辨率的特点,可以清晰地观察到渗碳层与基体之间的界面,从而推测出渗碳层的深度。

4. 电子探针微区分析(Electron Probe Micro Analyzer,EPMA):EPMA 是一种通过扫描电子显微镜结合能谱仪来进行元素分析的方法。

通过在样品上进行能量分散分析,可以确定不同元素的分布情况,进而确定渗碳层的深度。

这些方法各有优缺点,并在实际应用中常常结合使用,以提高测量结果的准确性和可靠性。

第二步:验证渗碳或碳氮共渗层深度的方法验证渗碳或碳氮共渗层深度的方法主要采用金属lography、X射线衍射和物理性能测试等方法。

1. 金属lography方法:可以通过显微镜对渗碳或碳氮共渗样品的切面进行观察,利用金相显微镜观察渗碳或碳氮共渗层的形态、连续性和厚度,并与预定渗层深度进行比较,以验证渗碳或碳氮共渗层的深度。

烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗层深度的测定及其验证一、引言烧结铁基材料是一种重要的工程材料,其性能与渗碳或碳氮共渗层的深度密切相关。

准确测定和验证渗碳或碳氮共渗层的深度对于材料性能的改进和优化非常重要。

二、渗层深度测定方法1.金相显微镜法使用金相显微镜对材料进行观察,通过观察渗碳或碳氮共渗层的深度来测定渗层的深度。

2.扫描电镜-能谱分析法利用扫描电镜对材料进行高分辨率的观察,并通过能谱分析来确定渗碳或碳氮共渗层的深度。

3.硬度测试法通过对材料硬度进行测试,分析硬度的变化来确定渗碳或碳氮共渗层的深度。

4.腐蚀试验法将材料进行腐蚀试验,通过观察渗碳或碳氮共渗层在腐蚀后的深度变化来确定渗层的深度。

5.金相显微镜和扫描电镜相结合法通过金相显微镜和扫描电镜相结合的方法来测定渗碳或碳氮共渗层的深度,结合两种方法的优势来提高测定的精度。

6.综合测定法结合以上多种方法进行综合测定,以获得更加准确和可靠的渗层深度数据。

三、渗层深度的验证方法1.金相组织观察观察渗层处的组织结构是否符合渗碳或碳氮共渗的特征,以验证渗层的深度。

2.硬度测试验证通过硬度测试来验证渗层处硬度的变化是否与渗碳或碳氮共渗的预期变化一致,从而验证渗层的深度。

3.电子探针分析利用电子探针对渗层处的元素进行分析,以验证渗层的深度和渗层元素的分布情况。

四、结论通过以上测定和验证方法,能够准确测定和验证烧结铁基材料的渗碳或碳氮共渗层的深度,为材料性能的优化和改进提供了可靠的数据支持。

希望以上研究成果能够为相关工程领域的研究和应用提供参考。

五、应用领域烧结铁基材料的渗碳或碳氮共渗层深度的测定和验证在许多工程领域具有重要的应用价值。

在汽车制造领域,烧结铁基材料被广泛应用于引擎零部件和制动系统。

准确测定和验证渗层深度可以确保这些零部件具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,提高汽车的性能和安全性。

在航空航天领域,烧结铁基材料常用于制造飞机发动机和涡轮机零部件。

通过测定和验证渗层深度,可以提高这些零部件的耐高温和高压能力,确保航空器的安全飞行。

第四节钢铁材料渗层深度测定及组织检验一、渗碳层检测钢的渗碳层检测包括渗碳层深度测定和渗碳层组织检验。

渗碳层深度检测方法有金相法、硬度法、断口法、剥层化学分析法,其中硬度法是仲裁方法。

(一)金相法一般来说,以过共析层+共析层+(1/2)亚共析过渡层之和作为总渗碳层深度,常用于碳钢;以过共析层+共析层+亚共析过渡层之和作为总渗碳层深度,常用于合金渗碳钢。

以上两种试样应为退火状态。

(二)硬度法硬度法是从试样边缘起测量显微硬度分布的方法。

执行标准为GB/T9450-2005《钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定与校核》和GB/T9451-2005《钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定》。

被检测试样应在渗碳、淬火后采用维氏硬度试验方法进行,淬硬层深度是指从零件表面到维氏硬度值为550HV1处的垂直距离。

渗碳层的深度就是渗碳淬火硬化层深度,用CHD表示,单位为mm,如CHD=0.8mm;测定维氏硬度时试验力为1kg();硬度测试应在最终热处理后的试样横截面上进行。

测试时,一般宽度在1.5mm的范围内,垂直于渗碳层表面沿着两条平行线呈之字形打压痕,在一条直线上两相邻压痕的距离S不小于压痕对角线的倍,两条直线上相错位的压痕间距不应超过0.1mm。

测量压痕中心至试样表面的距离精度应在±μm的范围内,每个压痕对角线的测量精度应在±μm以内。

在适当条件下,可使用至HV1的试验力进行试验,并在足够的放大倍数下测量压痕。

测试时至少应在两条硬化线上进行,并绘制出每条线的硬度分布曲线(硬度值为纵坐标,至表面的距离为横坐标),用图解法分别确定硬度值为550HV处至表面的距离,如果两数值的差≤0.1mm,则取二者的平均值作为淬硬层深度,否则应重复试验。

上述方法适用于渗碳和碳氮共渗淬火硬化层,距表面3倍于硬化层深度处硬度值小于450HV且硬化层深度大于0.3mm的零件。

经协议各方协商,对于距表面3倍于硬化层深度处硬度大于450HV的钢件,可以选择硬度值大于550HV(以25HV为一级)的某一特定值作为界限硬度;可以使用其它维氏硬度载荷;也可以使用努氏硬度。

第四节钢铁材料渗层深度测定及组织检验一、渗碳层检测钢的渗碳层检测包括渗碳层深度测定和渗碳层组织检验。

渗碳层深度检测方法有金相法、硬度法、断口法、剥层化学分析法,其中硬度法是仲裁方法。

(一)金相法一般来说,以过共析层+共析层+(1/2)亚共析过渡层之和作为总渗碳层深度,常用于碳钢;以过共析层+共析层+亚共析过渡层之和作为总渗碳层深度,常用于合金渗碳钢。

以上两种试样应为退火状态。

(二)硬度法硬度法是从试样边缘起测量显微硬度分布的方法。

执行标准为GB/T9450-2005《钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定与校核》和GB/T9451-2005《钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定》。

被检测试样应在渗碳、淬火后采用维氏硬度试验方法进行,淬硬层深度是指从零件表面到维氏硬度值为550HV1处的垂直距离。

渗碳层的深度就是渗碳淬火硬化层深度,用CHD表示,单位为mm,如CHD=0.8mm;测定维氏硬度时试验力为1kg(9.807N);硬度测试应在最终热处理后的试样横截面上进行。

测试时,一般宽度在1.5mm的范围内,垂直于渗碳层表面沿着两条平行线呈之字形打压痕,在一条直线上两相邻压痕的距离S不小于压痕对角线的2.5倍,两条直线上相错位的压痕间距不应超过0.1mm。

测量压痕中心至试样表面的距离精度应在±0.25μm的范围内,每个压痕对角线的测量精度应在±0.5μm以内。

在适当条件下,可使用HV0.1至HV1的试验力进行试验,并在足够的放大倍数下测量压痕。

测试时至少应在两条硬化线上进行,并绘制出每条线的硬度分布曲线(硬度值为纵坐标,至表面的距离为横坐标),用图解法分别确定硬度值为550HV处至表面的距离,如果两数值的差≤0.1mm,则取二者的平均值作为淬硬层深度,否则应重复试验。

上述方法适用于渗碳和碳氮共渗淬火硬化层,距表面3倍于硬化层深度处硬度值小于450HV且硬化层深度大于0.3mm的零件。

实验三、化学热处理组织观察(2学时)一、实验目的:1、了解常见化学热处理的组织特征。

2、学会在退火状态下测量渗碳层深度的方法。

二、实验内容:(一)、化学热处理原理:化学热处理是使钢表面强化的手段之一。

它是将零件加热到一定的温度使钢的表面和化学介质发生相互作用,从而改变钢的表面化学成分及组织,使零件的表面层和心部分别具有显著不同的性能。

根据渗入的化学元素不同,化学热处理一般分为两大类:一类是渗入非金属元素,如渗碳、氮化、碳氮共渗和渗硼等,其作用是增加零件的表面硬度及耐磨性,提高疲劳寿命等性能;渗氮可使表面硬度达到HV800—1000以上,渗硼可使零件表面硬度达到HV1350—1550。

另一类是渗入金属元素,如渗铬、渗铝、渗硅等。

其作用是使零件表面获得某些特殊的物理和化学性能。

渗铬可增加工件表面的耐磨性和耐蚀性,无论是那一类化学热处理,它的基本过程都是由分解、吸收、扩散三个相互连系的过程组成。

1、分解:从化学元素中分解出游离的活性原子,例如,渗碳:2CO→CO2+(C),只有这样的活性(C)原子。

才能渗入钢中,而处于结合状态的原子是不能渗入钢中的。

2、吸收:分解出来的活性原子吸附在钢的表面并发生相互作用,即活性原子向钢的固溶体中溶解,或形成化合物。

例如渗碳时,就是活性(C)向奥氏体中溶解,当固溶体达到饱和浓度后,便形成Fe3C。

3、扩散:由于钢的表面吸收了活性原子,使其浓度增加,这样就造成了表里之间较大的浓度差,致使溶入元素向内扩散。

所以工件工件在介质中加热一定时间后,便棵得到一定深度的扩散层。

化学热处理后的工件,由于活性元素的渗入,使钢从表面到心部的化学成分发生变化,以碳钢为例,工件渗碳后,碳浓度从表面到心部逐渐降低。

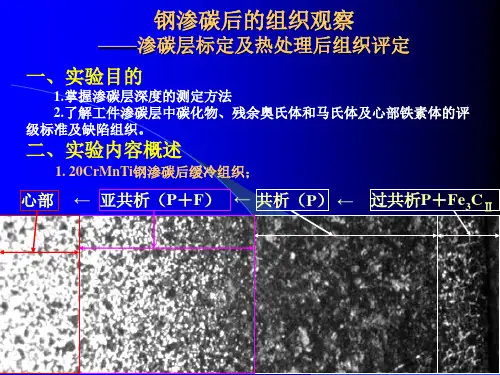

如图所示;所以钢在渗碳后缓冷时,从表面到心部便会发生与Fe—Fe3C状态图相对应的从过共析到亚共析的各种组织特征。

即最表面层为珠光体与二次渗碳体构成的过共析层,往内则是由珠光体构成的共析层组织,随后是珠光体逐渐减少,铁素体逐渐增加的亚共析层组织,最后是原始组织。

渗碳层的检测方法一、引言渗碳层是一种常见于金属表面的处理工艺,具有增强金属硬度、耐磨性、抗腐蚀性等优点。

然而,渗碳层的质量直接影响到金属零件的使用寿命和安全性能,因此,对于渗碳层的检测方法研究具有重要意义。

二、渗碳层的基本原理渗碳是指将含有一定量的碳元素的气体或液体在高温下浸透到金属表面,使得金属表面形成一定深度的高碳化合物。

这种高碳化合物可以显著提高金属材料的硬度和耐磨性。

三、常用的检测方法1. 金相分析法金相分析法是通过对样品进行显微镜观察和化学反应分析来判断渗碳层质量。

具体操作步骤如下:(1)将样品切割成适当大小并打磨至光滑。

(2)用酸洗液清洁样品表面,去除污垢和氧化物。

(3)将样品置于显微镜下观察其组织结构和相变情况。

(4)进行化学反应分析,如用酸溶液浸泡样品,观察其表面是否产生气泡等反应。

2. 硬度测试法硬度测试法是通过对渗碳层的硬度进行测试来判断其质量。

具体操作步骤如下:(1)将样品打磨至光滑。

(2)使用硬度计对样品进行硬度测试,并记录测试结果。

(3)根据测试结果判断渗碳层的质量,一般来说,渗碳层的硬度应该比基材高出一定比例。

3. 电化学检测法电化学检测法是通过对样品进行电化学反应来判断渗碳层的质量。

具体操作步骤如下:(1)将样品放入电解槽中,并加入适量电解液。

(2)连接阳极和阴极,并施加一定的电压和电流。

(3)观察反应过程中是否产生气泡等现象,并根据反应情况判断渗碳层的质量。

4. 磁力检测法磁力检测法是通过对渗碳层的磁性进行测试来判断其质量。

具体操作步骤如下:(1)将样品置于磁场中,并施加一定的磁力。

(2)观察样品表面是否产生磁性反应,并根据反应情况判断渗碳层的质量。

四、总结以上就是常用的渗碳层检测方法,不同的检测方法有其各自的优缺点,需要根据具体情况选择合适的方法进行检测。

在实际应用中,可以结合多种检测方法进行综合分析,以获得更准确的结果。

实验六渗碳钢的微观组织观察及渗碳层的测定一、实验目的1、了解渗碳工艺。

2、了解钢渗碳时渗碳层深度与渗碳温度和渗碳时问的关系。

3、熟悉渗碳及热处理后的组织特征。

4、掌握金相法测定渗碳层厚度的方法。

二、实验原理渗碳是目前机械制造工业中应用最广泛的一种化学热处理方法。

增加钢件表面含碳量的化学热处理称为渗碳,渗碳的目的是使钢件获得硬而耐磨的表面,同时又保持韧的中心。

对于进行渗碳的钢材,其碳的质量分数一般都小于0.3%,渗碳温度一般取900~930℃,即使钢处于奥氏体状态,而又不使奥氏体品粒显著长大。

近年来,为了提高渗碳速度,也有将渗碳温度提高到1000℃左右的,渗碳层的深度根据钢件的性能要求决定,一般为l mm左右。

钢渗碳缓冷后的显微组织符合铁-碳平衡相图,表面到中心依次是珠光体和渗碳体、珠光体、珠光体和铁素体,一直到钢材的原始组织。

渗碳的过程是碳原于在γ-Fe中的扩散过程,根据扩散的费克第二定律,如炉内的碳势一定,则渗碳层深度与渗碳时问和渗碳温度有如下关系:X=其中,0Q RTD D e−=⋅测量渗碳层深度可用显微硬度法和金相法。

本实验采用金相法,即在显微镜下通过测微目镜测量。

渗碳层的深度是从表面量到刚出现钢材的原始组织为止。

另外,还可用显微硬度法测量渗碳层厚度,即试样抛光后不要腐蚀,直接打显微硬度,最表面一点压痕离试样表面0.05mm为宜,这一点也可作为表面硬度值,然后向里每移动0.10 mm测一压痕,一直测到心部或低于450 HV处为止,然后将各点所测硬度值绘制成硬度分布曲线,并求有效硬化层深度。

有效硬化层深度是由表面垂宣至550HV处的距离,用D C表示。

渗碳一般在气体或固体的渗碳介质中进行。

煤油是常用的气体渗碳介质。

气体渗碳的一个主要优点是可以控制碳势。

控制碳势的方法有露点仪、红外CO2分析仪和氧探头等几种。

三、实验设备和材料井式渗碳炉、金相显微镜(带测微目镜)、40Cr钢(齿轮)。

四、实验内容1、从渗碳处理后的40Cr钢(齿轮)上取20个5-10mm长度的试样。

碳氮共渗渗层深度和硬度检测方法一、碳氮共渗渗层深度检测方法。

1.1 金相法。

这金相法啊,可是检测碳氮共渗渗层深度的一个老法子了。

咱先得把渗碳氮处理后的工件取样,这取样可得讲究,要取到能代表整体情况的部位。

然后进行磨制、抛光,把试样表面弄得光溜溜的,就像给它做个美容似的。

接着用合适的腐蚀剂进行腐蚀,让渗层的组织能清楚地显示出来。

最后在金相显微镜下观察,从表面量到渗层与基体组织的分界处,这距离就是渗层深度啦。

这方法就像给渗层做个透视检查,清清楚楚的。

1.2 硬度法。

硬度法也不简单呢。

它是利用渗层和基体硬度不同这个特点来检测的。

一般来说,我们会从工件表面开始,沿着垂直方向用硬度计打点测量硬度。

随着深度增加,硬度会发生变化,当硬度值达到某个界限,这个界限就相当于渗层和基体的区分点了。

这就好比我们在土里挖宝藏,挖到硬度不一样的地方,就知道宝藏的边界了。

不过这方法需要多测几个点,取个平均值,避免误差,可不能像“瞎猫碰死耗子”那样随便测一下就了事。

二、碳氮共渗渗层硬度检测方法。

2.1 洛氏硬度检测。

洛氏硬度检测那可是常用的手段。

先把工件放在硬度计的工作台上,固定好。

然后根据渗层的大概硬度范围选择合适的洛氏硬度标尺。

这就像选武器一样,得选个合适的才能准确打击。

检测的时候,压头压入渗层表面,硬度计就能显示出硬度值了。

不过这洛氏硬度检测也有它的局限性,对于一些薄的渗层或者形状特殊的工件,可能就不太好操作了,就像“巧妇难为无米之炊”,条件不合适就不好办了。

2.2 维氏硬度检测。

维氏硬度检测也是个得力的方法。

它的压头是金刚石正四棱锥体,压入渗层后形成一个正方形的压痕。

通过测量压痕对角线的长度,再根据公式就能算出硬度值。

这种方法的优点是可以检测比较薄的渗层,精度也比较高。

但是呢,检测过程相对繁琐一点,就像绣花一样,得仔仔细细的,不能马虎。

2.3 显微硬度检测。

显微硬度检测那可是个精细活。

它主要用于检测渗层微观区域的硬度。

实验十三渗层的组织观察与检验实验十三渗层的组织观察与检验(验证性)一、实验目的及要求1.掌握渗碳层、碳氮共渗层、氮化层、渗硼层组织的检验和评级方法。

2.正确使用金相标准进行评级。

二、实验原理为了提高某些机械零件表面的耐磨性、抗蚀性以及抗疲劳性能,而心部仍具有良好的强度和韧性,工业上一般采用化学热处理来实现。

将零件与化学物质接触,在高温下使有关元素进入零件表面的过程称为化学热处理。

包括渗碳、渗氮、碳氮共渗、渗硼、渗金属等。

因为这些工艺都是使零件的表面一定深度内的组织与结构有所改变。

金相检验就是对改变了的表层组织进行检查,以便按照相关的技术条件进行评定,以保证表面处理后的零件质量。

(一)钢的渗碳层的组织检验1、渗碳后缓冷状态的组织低碳钢渗碳后表层含碳量一般在0.8-1.0%相当于过共析钢。

所以渗碳缓冷的组织由三部分组成。

第一层:过共析层,组织为片状珠光体及网状渗碳体。

第二层:共析层,组织为片状珠光体。

第三层:亚共析层,组织为片状珠光体及铁素体,铁素体数量愈来愈多至心部。

缓冷条件下,最外层出现网状渗碳体属正常现象,但淬火后应被消除掉,若存在将使零件表面增加脆性,对应用不利,淬火后不希望存在。

2、渗碳层深度的测定方法有:剥层化学分析法、断口法、金相法、显微硬度法。

任讲其中两种方法:(1)金相法:试样在缓冷状态下进行。

①从试样表面测到过渡层之后为渗层深度,即过共析层+共析层+过渡层。

标准规定过共析层+共析层之和不得小于总渗碳层深度的40-70%,保证过渡不能太陡,有一定的坡度。

②过共析层+共析层+?过渡层之和为渗层深度。

优点和断口法有效硬化层相近。

③等温淬火法,如18Cr2Ni4W属马氏体钢,850℃加热后在280℃等温,数分钟后水冷,含碳量>0.3%的区域形成M,而近于0.3%的区域MS点高形成回火马氏体,试样浸蚀形成白色区域和黑区的界线。

(2)显微硬度法(淬火、回火件):显微硬度法,用9.8N负荷,以试样边缘起测量显微硬度值的分布梯度。

渗碳渗氮、氮碳共渗标准通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。

不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。

这种不锈性和耐蚀性是相对的。

试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。

不锈钢的分类方法很多。

按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。

由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。

奥氏体不锈钢在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。

钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。

奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni 系列钢。

奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。

如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。

此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。

此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。

高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。

由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。

铁素体不锈钢在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。

氮化层深度的测量方法嘿,咱今儿就来唠唠氮化层深度的测量方法。

你说这氮化层深度啊,就像是一个隐藏起来的小秘密,咱得想办法把它给找出来。

一般来说呢,咱可以用显微镜法来测量。

就好比咱用放大镜去观察一个小世界一样,通过显微镜去仔细瞧瞧这氮化层到底有多深。

这可是个精细活儿,得有耐心,不能马虎。

你想想,要是没看仔细,那得出的结果不就不准确啦?那可不行!还有一种方法叫硬度法。

这就好像是在测试一个东西够不够硬气。

通过测量不同深度的硬度变化,就能大概知道氮化层的深度范围啦。

就跟咱判断一个人厉不厉害似的,得从他做事的能力表现来看嘛。

化学分析法也不错哦。

就好像是个小侦探,去分析氮化层里的化学成分,从而推断出深度。

这得多厉害呀,能从那些小小的成分里找到线索,厉害吧?另外呢,还有无损检测法。

这就像咱不用打开一个盒子,就能知道里面装了啥一样神奇。

它不会对工件造成任何损伤,却能把氮化层深度给测出来,是不是很牛?每种方法都有它的特点和适用情况。

就像咱人一样,各有各的长处和短处。

有时候咱得根据具体情况来选择合适的测量方法,可不能随便乱用哦。

不然得出个不靠谱的结果,那不就白忙活啦?你说这氮化层深度的测量是不是挺有意思的?就像是在探索一个未知的领域,每一次测量都像是一次小小的冒险。

咱得小心翼翼地去尝试,去发现,才能找到那个准确的答案。

而且啊,这测量氮化层深度可不能马马虎虎的。

你想想,如果因为测量不准确,导致产品质量有问题,那多糟糕呀!那可关系到很多方面呢,可不是闹着玩的。

所以呀,咱得重视起来,认真对待每一次测量。

就像对待生活中的每一件重要事情一样,用心去做,才能做好。

这氮化层深度的测量,也是一门学问呢,咱得好好研究研究,才能掌握其中的奥秘呀!总之,选对方法,认真测量,才能让我们对氮化层深度有更准确的了解呀!。

渗碳、渗氮试样检测与分析实验心得体会

渗碳、渗氮试样检测与分析是一项重要的金属材料表面处理技术,通过在金属表面钝化层内扩散碳或氮元素,来改善金属材料的性能。

在进行试样检测与分析实验时,我有一些心得体会:

1. 实验前的准备:在进行实验前,要详细了解渗碳、渗氮的原理和方法,并对实验设备和试样进行充分的准备。

确保实验条件的稳定和准确。

2. 实验操作的规范:在实验操作中要遵守安全操作规程,戴好相应的防护设备,如手套、护目镜等。

按照操作步骤进行操作,避免产生误差或事故。

3. 实验数据的记录和分析:在进行实验时,要准确记录实验参数,如温度、时间等,并进行数据处理和结果分析。

注意排除实验中可能出现的干扰因素,确保实验结果的准确性。

4. 结果的解释和总结:根据实验数据和分析结果,进行相应的解释和总结。

在总结中可以提出改进的建议,以提高渗碳、渗氮技术的应用效果。

需要注意的是,渗碳、渗氮试样检测与分析属于专业领域的实验,对实验条件和操作要求较高。

我建议在进行该实验前,先寻求相关领域专家或教师的指导,并确保在合法、安全的环境下进行实验。

渗层厚度的测定金相法渗层厚度的测定一、实验目的1)了解渗碳、渗氮工艺及渗碳后热处理的组织特征。

2)掌握金相法测定渗层深度的方法。

二、原理概述渗碳是将钢件置于渗碳介质中,加热到单相奥氏体区,保温一定时间使碳原子渗入钢件表面层的热处理工艺。

渗碳的目的是使钢件获得硬而耐磨的表面,同时又使心部保持一定的韧性和强度。

对于进行渗碳的钢材是碳的质量分数一般都小于0.3%的低碳钢和低碳合金钢,渗碳后的工件主要用于受严重磨损和较大冲击载荷的零件,如齿轮、曲轴、凸轮轴等。

渗碳温度一般取860~930℃,不仅使钢处于奥氏体状态,而又不使奥氏体晶粒显著长大。

近年来,为了提高渗碳速度,也有将渗碳温度提高到1000℃左右的,渗碳层的深度根据钢件的性能要求决定,一般为l mm左右。

按照渗碳介质的状态,可分为固体渗碳、液体渗碳和气体渗碳三种,常用固体和气体渗碳。

渗氮又称氮化,是指向钢的表面层渗入氮原子的过程。

其目的是提高表面层的硬度与耐磨性以及提高疲劳强度、抗腐蚀性等。

传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内, 渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。

这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。

与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。

渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮。

目前生产中多采用气体渗氮法。

1.渗碳工艺将渗碳件置入具有活性碳气氛中加热到860~930℃,保温一定时间,再将渗碳后的钢件按照性能要求不同,进行不同的热处理工艺有直接淬火、一次淬火和二次淬火三种。