第十章 清朝的司法制度.

- 格式:ppt

- 大小:341.00 KB

- 文档页数:16

第十章清代的法律制度(公元1644年——公元1840年)第一节清代立法概况学习重点:清代立法思想与主要立法一、清代立法思想“参汉酌金”与“祥译明律、参以国制”的指导思想参汉,就是吸收明朝的封建法制。

酌金,是有条件地援用女真族的习惯法。

这一思想的内涵,在于首先要全面理解、吸收以明律为代表的汉族法律文化、法律制度,然后再根据满族自身的特点及清代社会的现实,制定出一套既能体现儒家传统法律文化的基本精神,又适合清代政治统治的法律体系与法律制度。

二、清代的主要立法(一)《大清律集解附例》的制定清朝入关不久,即开始将明律译为满文,并对明律略加修订,使之成为清朝法典。

顺治三年制定《大清律集解附例》,?是第一部成文法典。

基本沿袭明律,稍有删改,但没能认真执行;? (二)《大清律例》的制定乾隆时期,《大清律例》对《集解》的整理删改。

律后增加小注。

律后附例,是以明律为蓝本,是中国封建社会的最后一部法典。

更加严密周详。

整部律例共有条例1042条。

清初由简单袭用明律,经过近百年时间,几经修订,终于完成《大清律例》。

《大清律例》颁行后,作为“祖宗成法”,律文自乾隆五年以后不再修改,只是每五年一次将新颁的条例续纂入律例。

所谓“律一成而不易,例则逐年增删,五年一小修,又五年一大修,通行天下”。

这样就使《大清律例》沿用至清朝灭亡前夕,成为中国法制史上最后一部以刑为主、诸法合体的传统法典,直到清末修律时才被《大清现行刑律》代替。

(三)例的制定清朝最主要的法律形式是例,例是统称,可分为条例、则例、事例、成例等名目。

律条与条例,条例与条例之间彼此矛盾冲突,影响法制的统一和稳定。

条例是专指刑事单行法规;则例指某一行政部门或某项专门事务方面的单行法规汇编;事例指皇帝就某项事务所发布的“上谕”或经皇帝批准的政府部门提出的建议;成例是一种统称,包括条例及行政方面的单行法规,是经过整理编写的事例。

(四)《大清会典》的制定清朝会典是仿照明朝的会典编成的,康熙二十三年,正式编篡会典。

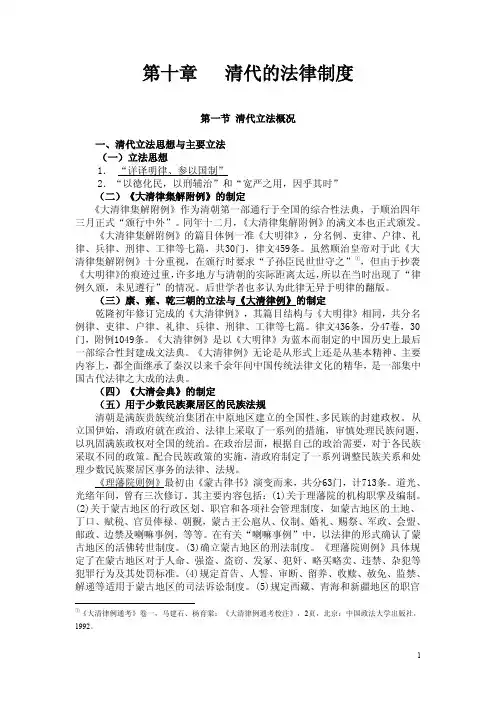

第十章清代的法律制度第一节清代立法概况一、清代立法思想与主要立法(一)立法思想1.“详译明律、参以国制”2.“以德化民,以刑辅治”和“宽严之用,因乎其时”(二)《大清律集解附例》的制定《大清律集解附例》作为清朝第一部通行于全国的综合性法典,于顺治四年三月正式“颁行中外”。

同年十二月,《大清律集解附例》的满文本也正式颁发。

《大清律集解附例》的篇目体例一准《大明律》,分名例、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律等七篇,共30门,律文459条。

虽然顺治皇帝对于此《大清律集解附例》十分重视,在颁行时要求“子孙臣民世世守之”①,但由于抄袭《大明律》的痕迹过重,许多地方与清朝的实际距离太远,所以在当时出现了“律例久颁,未见遵行”的情况。

后世学者也多认为此律无异于明律的翻版。

(三)康、雍、乾三朝的立法与《大清律例》的制定乾隆初年修订完成的《大清律例》,其篇目结构与《大明律》相同,共分名例律、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律等七篇。

律文436条,分47卷,30门,附例1049条。

《大清律例》是以《大明律》为蓝本而制定的中国历史上最后一部综合性封建成文法典。

《大清律例》无论是从形式上还是从基本精神、主要内容上,都全面继承了秦汉以来千余年间中国传统法律文化的精华,是一部集中国古代法律之大成的法典。

(四)《大清会典》的制定(五)用于少数民族聚居区的民族法规清朝是满族贵族统治集团在中原地区建立的全国性、多民族的封建政权。

从立国伊始,清政府就在政治、法律上采取了一系列的措施,审慎处理民族问题,以巩固满族政权对全国的统治。

在政治层面,根据自己的政治需要,对于各民族采取不同的政策。

配合民族政策的实施,清政府制定了一系列调整民族关系和处理少数民族聚居区事务的法律、法规。

《理藩院则例》最初由《蒙古律书》演变而来,共分63门,计713条。

道光、光绪年间,曾有三次修订。

其主要内容包括:(1)关于理藩院的机构职掌及编制。

(2)关于蒙古地区的行政区划、职官和各项社会管理制度,如蒙古地区的土地、丁口、赋税、官员俸禄、朝觐,蒙古王公扈从、仪制、婚礼、赐祭、军政、会盟、邮政、边禁及喇嘛事例,等等。

清朝的司法制度与刑罚审判与监狱的运作清朝作为中国历史上的最后一个封建王朝,其司法制度和刑罚审判与监狱的运作方式,相较于前朝有了一定的发展和变化。

本文将从司法制度、刑罚审判和监狱运作三个方面探讨清朝的相关情况。

一、司法制度清朝的司法制度主要包括各级法院的设置、官员的选拔和任命以及审判程序等。

清朝时期,法院主要分为两大类:地方法院和中央法院。

地方法院以县级的州县为单位设立,负责处理各类案件。

中央法院则由京师大都督府下属的大理院和都察院组成,分别负责上诉和监察职能。

在官员的选拔和任命方面,清朝对司法官员的要求更加严格,重视其政治素质和执法能力。

一般来说,司法官员需先通过乡试、会试和殿试等考试科举,并且还要具备一定的实务经验,才能获得选拔和任命的机会。

至于审判程序,清朝对于严重刑事案件实行三级审判制度,即公推、议定和定案。

法官首先经过公推环节,由地方士绅和官员共同推举产生。

然后在议定环节,由推举产生的法官进行案件讨论和审查,最后在定案环节,法官根据讨论结果进行最终判决。

二、刑罚审判清朝的刑罚审判主要分为死刑和非死刑两类。

对于死刑,清朝实行“五刑”制度,分别是:斩、剁、炖、熬和绞。

具体刑罚的选择根据犯罪的性质和严重程度而定。

而对于非死刑的刑罚,包括流放、杖刑、禁闭和罚款等。

在刑罚的执行过程中,清朝也有一套相应的程序和规定。

首先,犯罪嫌疑人会经过审讯环节,各类证据也会在此阶段被调查和收集。

其次,在定案环节,法官会根据审讯结果和调查材料进行判决。

最后,在刑罚执行环节,判决结果会送往地方衙门,由地方官员负责具体的刑罚执行。

三、监狱运作清朝的监狱分为两大类:宫廷监狱和地方监狱。

宫廷监狱主要用于关押政治犯或重要犯罪嫌疑人,地方监狱则负责关押一般罪犯。

在监狱管理方面,清朝采取了一系列措施以保证监狱的安全与管理。

首先,监狱准入和出狱需要经过严格审核和手续,以确保被关押人员的身份真实和合法。

其次,监狱内部设有一定的职员和巡视员,负责监督和管理狱内秩序,并对犯人生活进行管理。

清朝司法制度篇一:中国清代司法制度中国清代司法制度中国古代司法制度发展源远流长,自夏商至明清发展逐渐完善,内容不断丰富。

清代制定的《大清律例》,是中国历史上最后一部封建法典。

它的篇目与《大明律》相同,在沿用唐、明五刑的基础上,又增加了许多新的刑罚及民族压迫条款。

在刑罚和诉讼方面,清律规定满人享有各种法律特权。

清朝还颁布了用于少数民族地区专有特定内容的单行法律,如《回律》、《番律》、《蒙古律》等。

清朝形成了既因袭明代,又具有本朝特色的司法制度。

其制度的确立有自身原因和特点。

满族从一个比较落后的弱小民族发展壮大,并取代明朝统治幅员广阔之地,很重要的原因之一是满族善于学习、吸收比自己更为先进的制度及文化。

清朝统治是以异族身份入主中原,民族矛盾异常尖锐,为维持其统治,满清统治者需要寻求政权的正当性与合法性。

八旗是清初国家主要军事力量,清政府非常注意以法律手段保护旗人的利益,从而保持其统治者的自身实力。

虽然大清律例有“今隶军籍之人与民无异,有犯亦一体同科”的规定,但旗人在社会政治、经济乃至司法审判方面仍享有许多特权。

值得注意的是,在清代的司法过程中存在着数对相互矛盾的制度。

这些不断互动却又相互歧异的制度,不仅塑造了清代法律控制的独特模式,也体现了中华法系司法过程的特色。

清朝沿用明制,司法机关包括中央的三法司和地方的省道府和州县四审。

再加上进一步健全和发展的会审制度,清代形成了严密而有效的司法管辖。

在中国法制史上别具一格,独树一帜,有着其特殊的历史地位。

清朝在中央设有刑部、大理寺、都察院,合称“三法司”。

其中刑部是最高司法审判机关,“部权特重”,掌管“天下刑罚之政令”,在三法司中居于主导地位。

大理寺的职责是复核案件,平反冤狱。

都察院是国家最高监察机关。

为维护旗人的特权,及实现对少数民族地区司法管辖的需要等,清朝在中央设立专门司法机构以审理旗人和少数民族案件。

满族贵族的诉讼案件由宗人府会同刑部、户部共同审理,一般司法机关无权过问。

清朝的司法制度官府与巡抚的司法权力清朝的司法制度是统治者维护社会秩序和稳定的重要手段。

在这个制度中,官府和巡抚扮演着重要的角色,担负着司法权力的行使。

本文将探讨清朝官府和巡抚在司法制度中的地位和职权,并分析其对清朝治理与社会秩序维护的影响。

一、官府的司法权力1. 官府的角色与地位在清朝的司法制度中,官府作为正式的司法机构,负责处理各类刑事、民事案件。

官府由知府、知州、知县等级组成,位于县、州、府一级。

官府在司法制度中承担着审理、调解和判决的职责。

他们的角色和地位使他们成为整个司法系统的核心。

2. 官府的司法权力官府的司法权力涵盖了各个领域,包括但不限于刑事、民事、行政案件等。

他们负责接收来自民众的控告、申诉并进行调查和审理。

在刑事案件中,官府有权进行刑讯逼供、审理罪犯,并根据清朝法律规定作出相应的判决。

在民事案件中,官府负责调解争端、裁决纠纷,并保障司法公正。

此外,官府还具备一定的行政权力,可以处罚不法之徒、执行判决和保护社会秩序。

二、巡抚的司法权力1. 巡抚的角色与地位巡抚在清朝的司法制度中担任着重要角色。

巡抚是地方行政官员,掌握着相当大的地方权力。

他们被任命为省、直辖市、京师等地方行政区域的最高官员,负责治理和维护当地的社会秩序。

2. 巡抚的司法权力巡抚除了行使行政权力外,还具备一定的司法权力。

他们可以干预地方官府的司法活动,监督审理程序是否合法和公正。

在一些重大案件中,巡抚甚至可以直接介入并最终作出判决。

巡抚的司法权力使他们能够更好地掌握地方治理的主动权,以维护清朝社会的安定与正义。

三、官府与巡抚在司法制度中的互动与影响1. 官府与巡抚的协作在清朝的司法制度中,官府和巡抚之间存在着密切的合作关系。

巡抚作为地方最高行政官员,对官府的工作进行监督和指导。

官府则负责配合巡抚的工作,如向巡抚汇报案件进展、征求巡抚的意见等。

这种协作关系有助于确保司法活动的合法性和公正性,并最终维护社会秩序和治理稳定。

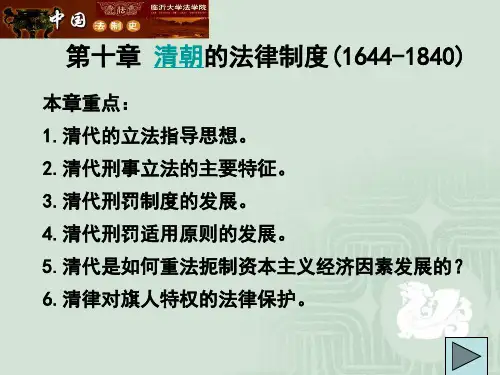

第十章清代的法律制度10.1本章要点●清前期法律制度的主要内容和特征●清代前期的司法制度●清末变法改革的主要内容10.2重点难点导学清代是中国传统政治的最后一个朝代。

清代的政治法律制度,以鸦片战争为界,分为前后两个不同发展阶段。

在前一阶段,清代继承明代法制并有所发展,其典章制度堪称发达完备,集中国传统法制之大成;其“因地制宜”、“尊重习惯”的民族法制尤为少数民族区域治理法制的典范。

在后一阶段,在帝国主义列强威胁利诱及国内维新变法及革命思潮的逼迫下,清代进行了较大规模的政治法律改革,包括实行“洋务运动”和“变法维新”,特别是在末期进行了以移植西方法制为特征的大规模法律修订活动,制定了《大清新刑律》等一系列新式法典。

最后,在“预备仿行宪政”的敷衍中被排满兼共和的革命运动所推翻。

第一节清代前期的法律制度一、清代前期立法指导思想与立法概况(一)清代前期立法指导思想清代入关之初,特别强调仿行明代法制与保持后金习惯法相结合,形成了一个以“参汉酌金”、“详译明律,参以国制”、“渐就中国之制”为主旨的指导思想体系。

(二)清代前期的法律编订1.关外时期的法制状态2.入关初期直接沿用明律3.《大清律》和附例的沿革顺治二年(1645年),清廷即设置律例馆,负责修律。

三年初,律成,名日《大清律集解附例》,次年三月正式颁行。

该律律文459条,比明律仅少一条,篇门条目之名一准明律。

律文之后附相关“条例”共449条,大多抄袭明例,亦有所增加。

而后又由“内院校定译发”满文本,于顺治十二年(1655年)颁发。

康熙继位后,刑部奏请校正律文获准,并于康熙九年(1670年)完成。

康熙十八年(1679年),为了解决律与例之间轻重互异的矛盾,康熙帝命刑部将所有新旧条例重新酌定并酌拟新则,刑部于次年编制成《刑部现行则例》。

雍正帝即位后,又命大学士朱轼为总裁负责修律。

朱轼等人以康熙时期的工作为基础,于雍正三年(1725年)完成了律文修订。

雍正五年(1727年)新律颁布,仍称《大清律集解附例》,至此,《刑部现行则例》并入律典的工作彻底完成。

清朝的司法制度清朝(1644年-1912年)是中国历史上最后一个封建王朝,其司法制度在很大程度上延续了明朝的体制。

清朝司法制度主要由六法和御制法令组成,它们在一定程度上保障了社会秩序的稳定和司法公正性的实现。

一、六法清朝的六法主要包括律法、令法、议法、格法、格致、刑统。

其中,律法是清代刑法的主要组成部分,包括《大清律例》,用来治理各种各样的刑罚。

令法则是行政法的重要组成部分,清代颁布了《职方令》,对行政管理和官员责任进行规范。

议法主要指的是各级地方官员和议员制定并执行的法律法规,例如《各省地方议法书》等。

格法是清代为了加强监察和纪律而制定的一系列规章制度,例如《朝廷事务申奏格》等。

格致则主要是清朝政府对官员考核和选拔的一套制度,用于提高官员素质和能力。

刑统则是清朝对刑罚和刑事诉讼程序的统一规定。

这六法在清朝的司法制度中起到了重要的作用,它们准确规范了社会行为和官员管理,并确保了司法的公正性和权威性。

二、御制法令除了六法之外,清朝还制定了一系列御制法令,也称为皇家法令。

这些法令是由皇帝御笔亲自下达的,具有很高的法律效力。

清朝皇帝颁布的御制法令主要包括敕令、敕诏、詔令等,它们覆盖了社会各个方面的法律规定,如农业、商业、教育、军事等。

御制法令在清朝司法制度中扮演着重要的角色,不仅体现了皇帝的权威和统治,还在很大程度上影响了地方政府和民众的行为。

皇帝的法律颁布为清朝司法制度赋予了更高的公信力和权威性。

三、法院体系清朝的法院体系由中央法院和地方法院组成。

中央法院,即大理院,负责审理重大案件和对官员进行监察;地方法院则设在各级地方政府机构下,审理普通案件。

律师在清朝并不普遍存在,大部分案件由各级官员负责审理,根据法律法规来进行判决。

然而,由于某些官员的腐败和不公正行为,清朝的司法制度并不完善,司法公正性难以得到充分保障。

总之,清朝的司法制度主要由六法和御制法令构成,这些法律规定准确规范了社会行为和官员管理。