相互作用论-社会交往说

- 格式:ppt

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:9

第四章儿童语言获得的三大理论教学目的与要求:1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学重点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学难点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学方法自;讨论学;答疑教学时数1课时教学过程儿童为什么能在短短的几年内掌握复杂的语言?儿童语言知识和能力从何而来,是先天具有的还是后天习得的?对此,20世纪的心理学家和语言学家进行了各种探究。

关于幼儿语言发展的理论,有许多流派、学说,他们之间相互纠缠、或貌相似而实相异,大体上可以把他们归为三大类:后天环境论、先天决定论、先天与后天相互作用论。

学前儿童语言的获得有三大理论:1.后天环境论:↗机械模仿说①模仿说↘选择性模仿说②强化说:斯金纳的观点及批评③中介说:基本观点及批评2.先天决定论:①先天语言能力说及乔姆斯基的基本观点②自然成熟说及勒纳伯格的基本主张3.先天与后天相互作用论:①皮亚杰的认知说以及基本观点。

②布朗等的规则学说及基本观点。

③布鲁纳等的社会交往学说及基本观点。

第1节后天环境论以巴甫洛夫的条件反射理论和华生的行为主义学说为基础理论的学者,在儿童语言发展的问题上都比较强调后天环境的因素。

这些学者关于儿童语言发展的理论,都是被称为后天环境论。

在行为主义者看来,儿童撑握语言,就是在后天的环境中通过学习获得语言的习惯,语言习惯的形成,是一系列“刺激——反应”的结果。

以行为主义理论背景的后天环境论者,关于语言获得的观点因强调的侧重点不同而并不完全一致,其内部还可以分为模仿说、强化说、中介说三种。

一、模仿说(一)主要观点模仿说认为,儿童是通过对成人语言的模仿而学会语言的,儿童的的语言是其父母语言的翻板。

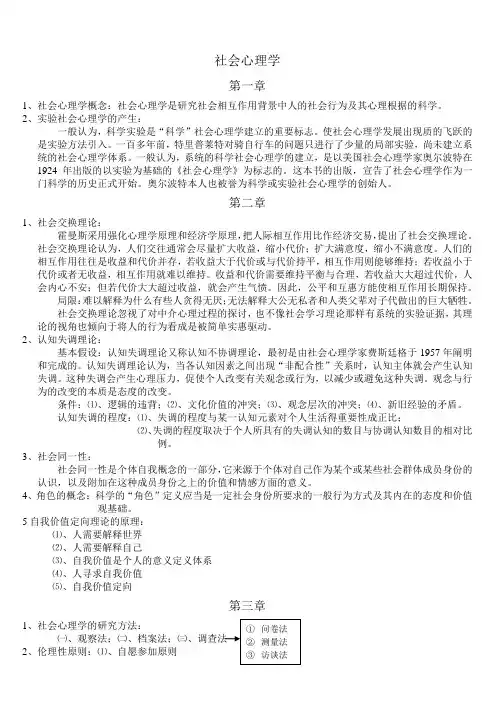

社会心理学第一章1、社会心理学概念:社会心理学是研究社会相互作用背景中人的社会行为及其心理根据的科学。

2、实验社会心理学的产生:一般认为,科学实验是“科学”社会心理学建立的重要标志。

使社会心理学发展出现质的飞跃的是实验方法引入。

一百多年前,特里普莱特对骑自行车的问题只进行了少量的局部实验,尚未建立系统的社会心理学体系。

一般认为,系统的科学社会心理学的建立,是以美国社会心理学家奥尔波特在1924年出版的以实验为基础的《社会心理学》为标志的。

这本书的出版,宣告了社会心理学作为一门科学的历史正式开始。

奥尔波特本人也被誉为科学或实验社会心理学的创始人。

第二章1、社会交换理论:霍曼斯采用强化心理学原理和经济学原理,把人际相互作用比作经济交易,提出了社会交换理论。

社会交换理论认为,人们交往通常会尽量扩大收益,缩小代价;扩大满意度,缩小不满意度。

人们的相互作用往往是收益和代价并存,若收益大于代价或与代价持平,相互作用则能够维持;若收益小于代价或者无收益,相互作用就难以维持。

收益和代价需要维持平衡与合理,若收益大大超过代价,人会内心不安;但若代价大大超过收益,就会产生气愤。

因此,公平和互惠方能使相互作用长期保持。

局限:难以解释为什么有些人贪得无厌;无法解释大公无私者和人类父辈对子代做出的巨大牺牲。

社会交换理论忽视了对中介心理过程的探讨,也不像社会学习理论那样有系统的实验证据,其理论的视角也倾向于将人的行为看成是被简单实惠驱动。

2、认知失调理论:基本假设:认知失调理论又称认知不协调理论,最初是由社会心理学家费斯廷格于1957年阐明和完成的。

认知失调理论认为,当各认知因素之间出现“非配合性”关系时,认知主体就会产生认知失调。

这种失调会产生心理压力,促使个人改变有关观念或行为,以减少或避免这种失调。

观念与行为的改变的本质是态度的改变。

条件:⑴、逻辑的违背;⑵、文化价值的冲突;⑶、观念层次的冲突;⑷、新旧经验的矛盾。

认知失调的程度:⑴、失调的程度与某一认知元素对个人生活得重要性成正比;⑵、失调的程度取决于个人所具有的失调认知的数目与协调认知数目的相对比例。

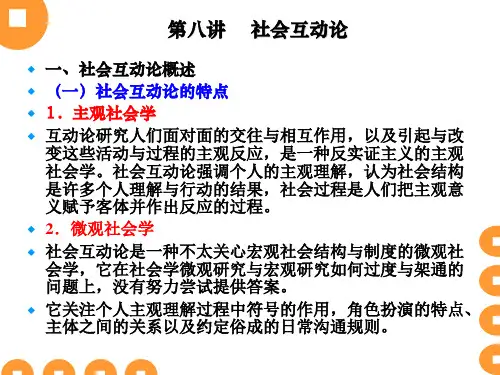

社会互动理论一、社会互动的含义“社会互动”,即社会相互作用,是指在一定的社会关系背景下,人与人、人与群体、群体与群体等在心理、行为上相互影响、相互作用的动态过程。

构成社会互动,应具备三个要素:(1)应有两方以上主体。

既然是相互作用,主体必然不能少于两方,至于每方人数具体是多少则没有明确限制,其既可以是个人、也可以是群体。

因而不论在个人与个人、个人与群体还是群体与群体之间,互动都可发生。

(2)主体间应有某种形式的接触。

这种形式既包括语言,也包括非语言,如身体感官或其他媒介等。

换言之,一方主体应向他方发出一定的“符号”即通过行为或意思表示的方式传达给对方。

(3)各方主体都能意识到“符号”代表的意义。

对于一方主体做出的意思表示或行为,其他主体不仅能清楚认知,而且能对此积极回应。

二、社会互动理论的理论来源社会互动理论是包含建构主义观点和人本主义观点的认知体系。

在该理论看来,人一出生就进入了人际交往的世界,学习与发展就发生在他们与其他人的交往与互动中,它既强调学习过程的认知参与,也强调学习过程的全人参与。

社会互动理论着重于学习的社会环境,把教师、学生、活动之间的相互活动看作教学的灵魂所在,强调教师、学习者、学习任务和学习活动之间的相互作用和它的动态性。

社会互动理论有两大重要理论来源,一个是维果茨基的社会互动理论,一个是费厄斯坦的“中介作用”理论。

维果茨基认为,人类心理功能的发展是以特定的社会本质和社会过程为先决条件的,在每一个社会文化情境中,儿童参与正式和非正式的教学交流,产生了与那些情境适宜的心理功能。

儿童通过社会互动的双向过程,逐步建立系统的认知表征作为解释框架,并且信奉自己社会文化情境中所提倡的普遍价值体系和行为准则。

在维果茨基的理论中,社会互动成为智力产生和发展的源泉,个体身上所表现出来的特定结构与过程,可追溯到与他人的互动上,学习和认知发展就是通过参与社会活动来吸取适当的文化实践经验。

费厄斯坦在其“中介作用”理论中指出,对个人有重要意义的人在认知发展过程中起中介作用,有效学习的关键在于本人和“中介人”之间的互动。

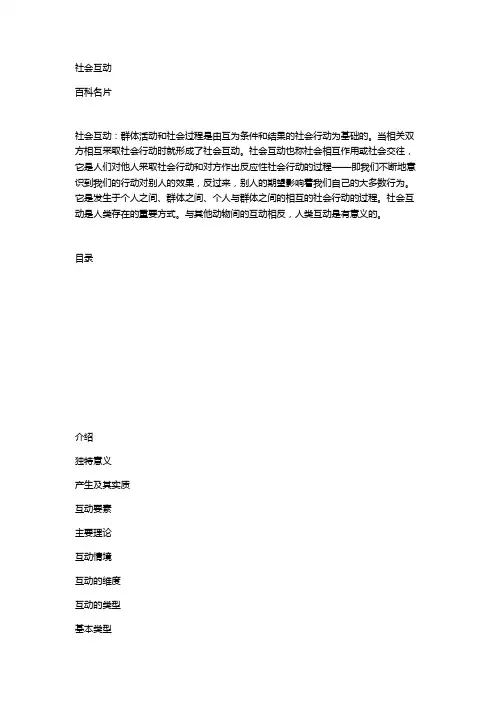

社会互动:社会交往活动或社会相互作用定义:社会上个人与个人,个人与群体,群体与群体之间通过信息的传播而发生的具有相互依赖性的活动含义:1.两个或两个以上的人之间发生2.有相互依赖的行为3.以信息传播为基础4.可以在当面或非当面的场合发生5.不同情境下互动行为的含义不同6.对互动双方的关系或社会环境发生影响7.互动往往有一定的模式和结构社会互动理论(一)符号互动论(齐美尔、米德)1.符号:能有意义代表其他事物的事物2.基本观点:1.符号在互动中起着重要的中介作用2.人的行为是有意义的3.意义不是固定不变的互动的背景和情境(客观)互动双方的情况(主观)4.互动经常需要换位思考5.人们通过自己认识到的他人对自己的态度看法来形成并修改自我概念正确自我定位:不要过分敏感、过于自负(二)拟剧论(戈夫曼)含义:互动的一方总想控制对方的行为是对方通过对自己行为的理解做出符合自己规划的行为反应1.表达式礼仪2.回避式礼仪3.维系式礼仪4.认可式礼仪(三)本土方法论(加芬克尔)俗民方法论常人方法论(四)角色理论角色互动(五)参照群体理论个体将参照群体的价值和行为规范作为评价自身或他人的基准,作为自己社会观和价值观的依据1.规范作用2.比较作用社会交换论(霍曼斯、布劳)酬赏(价值多少)金钱<社会赞同<尊重<他人服从社会互动的情境和过程一、社会互动的情境(一)二人关系、三人关系和多人关系1.二人关系(1)极强的亲密性、特殊性、排他性(2)有可能产生强烈冲突2.三人关系冲突时第三人的角色(1)中间人——调解(2)仲裁人——裁定(3)从中渔利者——个人获利(4)分裂者和征服者——挑拨冲突3.多人关系一、社会群体和组织中的正规关系社会群体和组织中的非正规关系非常规的集合行为二、熟悉、工作、社交情境(目的)三、情感、工具、混合关系(性质)情感对应需求法则工具对应公平法则混合关系对应人情法则二、社会互动的过程(一)贝尔斯的互动过程分析一定向阶段:辨识情境二评价阶段:确定态度三控制阶段:选择行为(二)芝加哥学派的四阶段说一竞争排斥关系二冲突对立关系,可能有攻击行为三顺应一方主动或被迫做出改变四……社会互动的维度与类型维度一向度:社会互动的方向表明关系的性质1.情感关系2.地位关系3.利益关系二深度:互动的程度表明依赖度三广度:互动的范围表明交往的领域四频度:一定时间内发生的次数,通常次数越多,越密切类型一、合作定义:人与人、群体与群体之间为达到对互动各方都有所益处的共同目标而彼此相互配合的一种联合行动条件:A 目标一致B 地方法上达成共识C 行为配合D 讲求信用人际交往和团队合作意识二、竞争定义:对于共同目标的争夺特点:A对相同目标的追求B目标较少,难以得到C目的是获得目标,而非针对对手D必须有相对应的规则三、冲突定义:为了某种目标或价值观念而相互斗争的方式与过程竞争和冲突的区别:A冲突的直接目的是打败对手B冲突的目标有相同性也不同C冲突双方是直接的反对关系D冲突经常突破规划冲突有正功能,也有负功能四、强制定义:互动的一方被迫按照另一方的要求来行事特点:A双方力量不平衡B可以是物质力量或精神力量五、顺从或顺应1.顺从:一方自愿、主动服从一方2.顺应:互动双方都调整自己的行为。

社会学理论知识点社会学作为一门研究社会现象和社会行为的学科,通过理论框架和主张来解释和分析社会现象。

社会学理论是构建社会学体系的基石,对于我们理解社会运行和社会变迁有着重要的意义。

本文将介绍几个社会学理论的重要知识点。

一、结构功能主义结构功能主义是社会学中的一个重要理论框架。

它主张社会是一个由各个相互依存的部分构成的系统,这些部分之间通过紧密的协作和相互关系形成一个有机整体。

结构功能主义强调社会结构对社会运行的影响,将社会看作是一个稳定的整体,社会的各个部分都有自己的功能,通过协调一起维持社会的稳定。

二、社会交往理论社会交往理论是社会学中研究人际关系和人际互动的重要理论。

它关注个体与个体之间的相互影响和互动。

社会交往理论认为人之间的关系是通过相互作用和相互依赖形成的,人们在社会交往中塑造并被塑造。

社会交往理论还研究人际关系中的规范和规则,以及人们在交往中的态度、价值观和信任等方面的影响。

三、社会构建主义社会构建主义是社会学中的一个重要理论流派。

它认为人类的知识、观念和现实意义上的世界是通过社会交往和符号活动所构建的。

社会构建主义强调社会和文化环境对个体认识和行为的影响,认为我们的认知和理解是在社会交往和语言互动中产生的。

它对性别、种族、身份认同等议题有着深入的研究。

四、权力和社会控制理论权力和社会控制理论研究社会中的权力结构和社会控制机制。

它关注的是权力在社会中的运作和对社会个体的影响。

权力和社会控制理论分析社会中权力的来源、形式和影响。

它研究社会中的权力关系、社会地位、社会规范和社会控制对个体和群体行为的约束和影响。

五、社会变迁理论社会变迁理论关注社会的变迁和演变过程。

它分析社会变迁的原因和机制,研究社会结构的变动和社会制度的转变。

社会变迁理论涉及工业化、现代化、全球化等重要议题。

它可以帮助我们理解社会发展的趋势和动力,预测社会变革的可能方向和后果。

以上是几个社会学理论的重要知识点。

社会学理论是指导社会学研究和分析的基本框架,它们提供了对社会现象和社会行为的解释和理解。

社会互动理论及其意义社会互动即社会相互作用或社会交往,它是人们对他人采取社会行动和对方做出反应性社会行动的过程――即我们不断地意识到我们的行动对别人的效果,反过来,别人的期望影响着我们自己的大多数行为。

它是发生于个人之间、群体之间、个人与群体之间的相互的社会行动的过程。

社会互动是人类存在的重要方式。

作为人的社会行为的主要表现形式,社会互动理所当然地引起了社会学家和社会心理学家的浓厚兴趣。

马克思是从最广泛的意义上使用交往这一概念提出了社会交往理论;社会心理学家米德对社会互动有比较完整系统的研究,继其之后布鲁默率先使用了“符号互动论”一词来指代以米德思想为核心的若干理论形态。

拟剧论是从符号互动论中发展出来的、具有自身特点的、说明日常生活中人与人之间相互作用的理论,其倡导者是美国社会学家戈夫曼;美国社会学家加芬克尔通过对人们在日常社会互动中所遵循的基本规则的研究提出了常人方法论;还有社会学家如霍曼斯、布劳用交换的理论来解释人们之间的交往,提出了社会交往理论。

社会互动虽然没有形成统一的互动理论,但这些理论极大的增加了人们对人与社会的了解,促进了社会化的进程,为人们之间的交往提供了正确有效的方式,从而有利于社会和谐稳定。

一、马克思的社会交往理论相处就是指个人与个人、个人与群体、群体与群体之间的相互作用的所有方式,这些相处就是人的专门从事共同活动的过程。

这里包含人们之间的生产活动和产品互换,人们之间思想的交流和沟通交流,也包含民族、国家之间的文化交流和战争等。

相处对于满足用户人们的须要,推动社会发展存有关键的意义:第一,相处就是个体存活的须要;第二,社会交往就是人自我表现的方式,人只有在社会中就可以展现自己真正的天性;第三,社会交往构筑着社会,人们相互之间就是做为处于生产力和须要的一定发展阶段上的个人而出现相处的,同时由于这种相处又同意着生产和须要,所以人们之间的相处每天都在再次创办着现存的关系。

李芹女士对大学生的幸福感搞过一个研究,她辨认出在年级间大三学生幸福感指数显著低于大生四学生,在托涅间,非独生子女幸福感指数略高于独生子女。