《物质生活与习俗的变迁》

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:4

第14课物质生活与习俗的变迁教学设计教材分析课标要求:了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

鸦片战争后,列强们蜂涌进入中国,他们带来的不仅仅是西方的商品和资本,同时也把西方的思想、文化带到了中国。

社会的变化引起生产方式的变化,而生产方式的变化,最终导致人们物质生活与社会习俗发生相应的变化。

从1840年鸦片战争到现在,我国人民的物质生活与习俗发生了翻天覆地的变化,本课从两个方面描述了这一变化。

第一目“动荡中变化的近代社会生活”,描述了我国近代大城市人们社会生活变化的原因及其在衣食住与风俗习惯方面的变化。

第二目“新中国社会生活新风尚”,则讲述了新中国成立后我国城乡人们物质生活和风俗习惯的变化状况,特别强调了改革开放后我国人民生活水平大幅度提高的表现和一些新风尚的涌现。

这课在本单元中地位最重要,后两课只是对其中三个具体问题单独拿出来讲而已。

学情分析1、这一课与人们的现实生活联系密切,学生很容易直观感受,具有较浓厚的兴趣。

大量的使用图片,或以采访年长者的方式及了解自己家庭生活的变化,增加学生的感性认识,能大大激发学生学习的兴趣,提高教学的效果。

2、学生有一定的史料阅读能力,也有一定的求知欲望。

但学生往往仅知其然,而不知其所以然。

三维目标教学目标:1、知识与能力:⑴结合材料掌握中国近现代以来物质生活习俗方面变化的具体表现,并分析发生变化的原因;⑵通过阅读教材和收集课外资料,理解“断发易服”““废止缠足”“菜篮子工程”“安居工程”等概念的内涵和意义;⑶掌握改革开放后我国人民生活水平提高的表现,并分析其原因;⑷通过比较和归纳物质生活和社会习俗的变迁情况,培养归纳发展特征的能力;透过变化的现象看到变化的本质,理解这是人们追求进步、民主和文明的表现,培养从历史发展的角度看问题的能力。

2、过程与方法:⑴课前通过社会调查、上网或去图书馆查找资料,在课堂上通过材料学习法和观察法解近代以来人们物质生活和习俗的变化;⑵通过整理和归纳材料,在对比分析中理解变化的原因,培养自主构建知识体系,自主学习的能力;⑶学会从身边的小事关注历史的发展,通过主动探索、合作交流以及体验、感悟和反思,增强历史的现实感。

物质生活和习俗的变迁过去的物质生活和习俗与现在已经有了很大的变化。

随着时代的发展,人们的生活方式和价值观也在不断演变。

本文将从物质生活和习俗两个方面来探讨这种变迁。

在过去,人们的物质生活非常简单。

他们生活在自然环境下,依靠天然资源来满足生活需要。

生产工具和生活用品都是手工制作的,原始而粗糙。

生活中缺少现代科技所带来的便利,例如没有电力、自来水和垃圾处理系统,人们需要靠自己去解决生活中的诸多问题。

食物主要是以农作物、畜禽和海鲜为主,没有现代工业所生产的加工食品和速食产品。

人们需要花费更多的时间和精力去获得食物和其他生活必需品。

而如今,随着科技的不断发展,人们的物质生活得到了极大的改善。

现代生活中充斥着各种科技产品,例如手机、电脑、电视等,这些产品给人们的生活带来了巨大的便利。

与此同时,人们的食物选择也变得更加多样化,从传统的饭菜到西餐、日料,各种美食任人选择。

现代社会的生活节奏明显加快,人们更加注重效率和便捷,大部分人都习惯使用网络购物、外卖等现代服务。

除了物质生活的变迁,人们的习俗也在不断改变。

过去的习俗多与农耕文明相关,例如祭祀、拜神等传统活动。

社会结构较为封闭,家族观念十分浓厚,人们的社会关系多建立在家族之间。

而现代社会的习俗更加多元化和开放,人们更注重个性化和多样性。

传统节日依然保留,但现代生活方式下的庆祝方式和形式已经发生了较大的改变。

婚礼、葬礼等仪式也不再受传统习俗的束缚,越来越多的人选择根据自己的喜好和价值观来进行。

总的来说,物质生活和习俗的变迁是社会发展的必然结果。

随着科技的进步和社会制度的变革,人们的生活方式和行为准则自然会随之发生改变。

这种变迁既是社会进步的象征,也是每个个体适应社会发展的必要途径。

我们应当珍惜过去的传统文化,同时也接纳并适应现代社会的发展,找到传统和现代的平衡点,让我们的生活更加美好。

愿时光荏苒,但传统与现代生活永存共融。

![[教案]第14课 物质生活与习俗的变迁](https://uimg.taocdn.com/5c331b21915f804d2b16c1fe.webp)

第14课物质生活与习俗的变迁★教学目标1、知识与能力:(1)指导学生通过阅读课文和独立思考,理解“断发易服”“废止缠足”“菜篮子工程”“安居工程”等概念的内涵和意义;(2)通过归纳、比较物质生活和社会习俗的变迁情况,培养归纳发展特征的能力。

通过思考“为什么近现代中国社会物质生活和社会习俗会有如此大的变化”等问题,培养站在历史发展的角度思考问题的能力;(3)理解中国近代一些风俗习惯的进步,是人们追求进步、民主和文明的表现。

掌握改革开放后我国人民生活水平提高的表现,并分析其原因。

2、过程与方法:理解概念,分析探究问题,历史对比,专题讨论。

(1)课前同学通过上网查资料、社会调查等方式,课堂上通过材料学习法和观察学习法了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化;(2)通过思辨学习法分析中国人民物质生活与习俗的变迁的原因。

最终建构知识体系,学会学习;(3)引导学生从身边事例中列举一些社会现象并进行归纳,让学生在自主学习中感觉到历史就在身边。

3、情感态度与价值观:(1)使学生认识到我国人民近代生活方式和风俗习惯的变化,是文明、进步的表现,认识到进步的文明终将取代落后的习俗。

(2)深刻认识到只有在中国共产党的领导下,中国人民才真正实现新生活新风尚。

中国共产党的正确领导,是我国人民生活水平提高的根本前提。

★教学重点和难点:重点:从衣、食、住和社会风俗等方面了解中国近代以来人们物质生活发生变化的基本史实难点:结合上学期学过的《历史》必修1的内容,认识影响中国近代物质生活和社会习俗变化的因素★教学方法:这一课初中已接触了部分内容,学生有一定的基础,而且内容与人们的现实生活联系密切,学生很容易直观感受,具有较浓厚的兴趣。

大量的使用图片,或以采访年长者的方式及了解自己家庭生活的变化,增加学生的感性认识,能大大激发学生学习的兴趣,提高教学的效果。

但学生往往仅知其然,而不知其所以然。

★教材分析:社会的变化引起生产方式的变化,而生产方式的变化,最终导致人们物质生活与社会习俗发生相应的变化。

人教版历史必修2《第14课物质生活与习俗的变迁》备课资料九江市一中周明学2012、4、2课程标准:了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

外来文化进入中国三阶段:汉唐时期南亚佛教文化的传入和本土化;明清时期欧洲文化的传入;近代西方文化的传入。

近代西学东渐三阶段:物质文明传入(洋务运动);政治文明(维新变法运动、辛亥革命);精神文明(新文化运动)等近代以来的一百多年时间里,中国社会发生了许多天翻地覆的大变化,出现了三千年未有之大变局,是中国5000年文明史上变化最大的一百多年,是新陈代谢、急遽变革的一百多年。

近代以来,无论是衣食住行,还是风俗习惯,还是典章制度,无论是物质文明,还是精神文明,还是政治文明,与男耕女织的旧时代大不相同了。

变化过程中,影响中有西方文化的因素——如西学东渐,西俗东传,趋势中有中国走向西化、近代化。

物质生活:人类社会赖以存在和发展的物质要素的总和,如衣食住行,如收入、家用器具等。

习俗:就是习惯,风俗;个人或集体的传统、传承的风尚、礼节、习性。

凡有一定流行范围,一定流行时间或流行区域的意识行为,无论是官方的,民间的,均可称为习俗,这亦是习俗的基本定义。

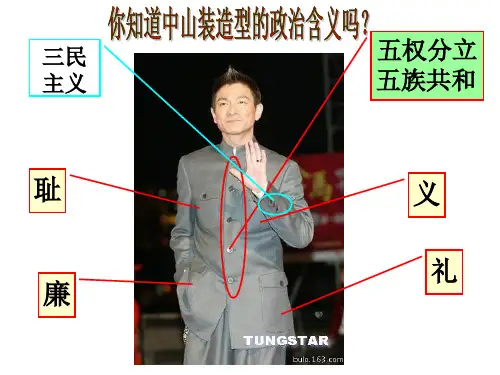

一、近代物质生活和习俗的变迁1、发式演变:发式是不同民族文化的一种表现形式,无论何种样式都无可厚非,与时变化也是情理之中的事情。

今天看来,发式的选择似乎是一件个人的私事。

但在中国历史上,发式被赋予了特殊含义。

(1)历史上发式演变的三阶段:披发阶段——远古时代,男女都蓄长发,任其自然生长,十分零乱,出于劳动和生活的方便,把长长的头发,用石头相对砸断、变短,保持自然垂落状态。

挽髻或者束发阶段——远古时代后期到明朝,将头发归拢在一起,于头顶、头侧或脑后盘绕成髻(髻:盘在头顶或脑后的发结),即“束发为髻”。

一般在15岁以前,男子和女子都蓄发不剃,头发都是垂下来的,称为“垂髫”(陶潜《桃花源诗并记》:“黄发垂鬓,并怡然自乐。

高中历史:物质生活与习俗的变迁1、近代物质生活和习俗发生了哪些演变?原因是什么?物质生活方面:①环境——大城市近代化基础设施发生变化;②服饰——断发易服;③饮食——西式餐饮出现并逐步为老百姓接受;④居住——西式住宅不断增加社会风俗方面:①妇女解放——废止缠足、倡导婚姻自由②婚丧礼仪——由铺张繁琐愚昧改为简约文明③社交礼仪——西式握手、鞠躬取代等级界限鲜明的跪拜礼,“先生”、“同志”取代了尊卑贵贱森严的“老爷”“大人”。

④增添了国庆、元旦等新节日。

原因:①西方国家对中国侵略的客观影响②历届政府的影响③近代工商业发展的影响④西方民主思想的影响和先进的中国人主动吸收西方文明。

2、现代物质生活和习俗发生了哪些演变?原因是什么?物质生活:①新中国成立后:农民分得土地,城市解决了劳动就业问题;统购统销,稳定了物价。

②改革开放以来:“吃”——1987年基本实现温饱;实施“菜篮子工程”“穿”——衣服人均拥有量大幅度提高,款式多样化“住”——农村住房不断更新并楼房化;1995年“安居工程”实施社会习俗方面:①取缔卖淫嫖娼、贩毒吸毒、聚众赌博、反动会道门等丑恶现象②废除包办婚姻制度,实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的新婚姻制度③党和政府提倡节约、热爱劳动、无私奉献、乐于助人,社会风气发生根本变化。

④实行双休日,延长节日休假时间,休闲方式多样化;并注重环保、讲究卫生等社会新风尚也在逐步形成。

原因:①新中国成立,人民当家作主②开展了大规模经济建设③党和政府切实解决人民困难。

(实行统购统销,稳定物价政策)④党和政府把实现“小康”作为经济建设的奋斗目标⑤实行了改革开发政策1、断发易服:鸦片战争以后西学东渐和早期资本主义的发生,推动了社会观念的变化,人们痛感到民智不开是中国积弱的一个重要原因。

早在百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代,请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”,又说:“非易其衣服不能易人心,成风俗,新政亦不能行。

《物质生活与习俗的变迁》评课今天有幸听了方老师执教《物质生活与习俗的变迁》一堂课,值得回味之处有以下几点:一、创设探究空间,激发探究兴趣历史课教学是从感知历史到积累历史、从积累历史到理解历史知识的认知过程,正因为如此,教学中对学生发现历史问题和解决历史问题能力的培养,显得尤为重要。

方老师在教学中通过设置15个问题情景,引导学生合作、互助学习,让学生通过探索、发现,对大量的信息进行收集、分析、判断,从而增进了思考力,发展了历史思维,这也是目前开卷考试形式下,一种好的历史教学方法,我们借鉴。

二、营造了以学生为主的教学环境。

新课改突出、强调学生的自主学习,学生是课堂的主体,教师是引导着。

方老师充分发挥了作为研究者、组织者和设计者的角色,创设了合理有效的学习情景,使学生积极主动参与课堂活动,主要表现在把空间留给了学生,把机会留给了学生,把时间留给了学生,把思考留给了学生,学习中有一个环节都是教师设置问题情景,由学生归纳、总结,然后教师再点拨、提升,值得借鉴。

三、将历史现象置于一个历史长河之中,该教师在讲授新课前对历史大背景作了一个具体介绍,使历史知识有了一个通感。

新课改后的历史教材的最大一个特点就是主题式,打破了王朝体系,所以有必要对历史的大背景做一介绍,方老师此点体现的很好。

此课在教学中值得探讨的有以下几点:1、探究新方法,讲活历史课。

历史是过去发生的事,现在看来有些知识从时间和空间都会很陌生,因而在教学形式、教学手段上要避免单一、重复,要充分发挥教师的聪明才智,创设多样的教学形式,凸现历史课的魅力。

如在此节课中,可由学生自己讲述近代中国历史变化产生的原因和因此产生的种种变化,使学生对中国的现状有个更清醒的认识,从而产生强烈的爱国热情,使之对“只有共产党才能救中国”的历史结论有一个深刻的认识。

2、零碎语言应妙用。

课堂主题是教学语言,所以应着力关注课堂语言的设计和运用,如描述语言要生动,过渡语言要流畅,提示语言要自然,总结语言要精辟,充分发挥教学语言在课堂中的调控作用。