饮用水源保护区的划分标准

- 格式:pdf

- 大小:260.62 KB

- 文档页数:8

饮用水源保护区划分技术规范讲解1. 引言本文档旨在对饮用水源保护区划分技术规范进行详细讲解。

饮用水源保护区划分技术规范是指为保障饮用水安全,将饮用水源周围区域划定为保护区域,并制定相应的技术规范进行管理和保护。

本文档将从以下几个方面对饮用水源保护区划分技术规范进行详细阐述。

2. 饮用水源保护区划分的目的饮用水源保护区划分的目的在于保障饮用水的安全和可持续供应。

通过划定饮用水源周围的保护区域,可以限制人类活动对水源的污染和破坏,进一步保护水质,减少饮用水安全风险。

3. 饮用水源保护区划分标准饮用水源保护区划分标准是根据当地水源特点和相关法规规定制定的,主要包括以下几个方面: - 水源地类型:根据水源地的地理、地貌特点,将其分为地表水源和地下水源,并针对不同类型的水源地制定相应的保护措施。

- 水源地水质要求:根据饮用水质量标准,确定水源地水质的基准要求。

对于地表水源,应考虑降低水中悬浮物、富营养化物质和微生物的浓度;对于地下水源,应关注水质中各种污染物的含量。

- 周边环境特征:考虑水源地周边的地质、地下水动态、降水、气候等因素,以及周边活动对水源的影响程度,制定相应的保护区划分参数。

- 管理措施:根据水源地特点和保护需求,制定相应的管理措施,包括限制开发、控制污染源、加强监测和管理等。

4. 饮用水源保护区划分的步骤饮用水源保护区划分一般包括以下几个步骤: 1. 搜集相关资料:收集水源地地质、水质、地下水动态等方面的数据资料,并整理建立数据库。

2. 划定保护区范围:根据水源地类型和周边环境特征,结合相关法规和技术标准,划定保护区的范围界限,包括核心区、一般保护区和缓冲区等。

3. 制定管理规范:根据划定的保护区范围,制定相应的管理规范和技术标准,确保水源地的有效管理和保护。

4.实施保护措施:根据管理规范和技术标准,实施相应的保护措施,包括禁止活动、控制污染源、加强监测和管理等。

5. 监测和评估:建立定期监测和评估机制,对饮用水源保护区的管理效果进行评估和改进。

饮用水水源保护区划定方案一、引言随着经济和人口的快速增长,保障人们饮用水安全的重要性日益凸显。

为了确保饮用水的质量和供应,划定饮用水水源保护区是一种重要的手段。

本方案旨在为饮用水水源保护区的划定提供有效的指导。

二、背景饮用水水源保护区的划定是为了保护水源的纯净性,预防水源污染的发生。

通过划定特定区域作为水源保护区,可以限制人类活动对水资源的直接影响,减少污染源的释放,确保饮用水源的质量可持续。

三、划定原则1.科学性原则:根据水体特性、水质指标等科学依据,确定饮用水水源保护区的划定标准和范围。

2.可行性原则:在划定方案中考虑社会与经济因素,确保划定方案的可操作性和可持续性。

3.综合性原则:合理综合各类因素,如地质、水文、生态环境等,确保划定方案符合整体的综合要求。

四、划定步骤1.收集相关信息:收集与饮用水水源保护相关的地质、水文、环境等方面的数据。

2.确定划定标准:根据相关法律法规、行业标准以及地方规划等,确定饮用水水源保护区的划定标准。

3.划定水源保护区范围:根据划定标准,结合实际情况,确定饮用水水源保护区的具体范围。

4.划定界线:根据地理位置和生态环境等特征,在地图上划定饮用水水源保护区的界线。

5.评估效果:对划定的饮用水水源保护区进行评估,监测饮用水源的质量和水源保护措施的实施情况。

五、划定结果根据本方案的划定原则和步骤,确定饮用水水源保护区的范围和界线,并进行定期评估和监测。

同时,建立相应的管理制度和措施,严格限制该区域内的开发和污染活动,确保饮用水源的质量和供应的可持续性。

六、管理和保护措施1.完善管理制度:建立健全饮用水水源保护区的管理机构、责任分工和管理制度,确保水源保护区的有效管理和保护。

2.加强水源保护宣传:通过宣传教育活动,提高公众对饮用水水源保护工作的认识和重视程度。

3.加强监测和预警:建立健全饮用水水源保护区的监测和预警体系,及时掌握水源质量变化情况,制定应对措施。

4.加强法律法规建设:修订完善相关法律法规,加大对水源污染的处罚力度,增强管理和保护的法制依据。

地下水饮用水源地保护区划分方法引言:随着人口的不断增长和工业化进程的加快,地下水资源受到了越来越严重的威胁。

为了保护地下水资源的安全和可持续利用,各国纷纷采取了划定地下水饮用水源地保护区的措施。

本文将详细介绍地下水饮用水源地保护区划分方法,旨在促进地下水资源的有效保护和管理。

一、地下水饮用水源地保护区划分的目的地下水饮用水源地保护区的划分是为了保护地下水资源的安全,维护人类健康,促进可持续发展。

地下水饮用水源地保护区的划定不仅可以预防地下水受污染,减少污染物对地下水的威胁,还可以规范土地利用和污染物排放,避免环境污染的发生。

(一)水文地质条件法水文地质条件法是划分地下水饮用水源地保护区最基本的方法。

该方法以地下水的富集区、补给区、出水口的位置、流向和渗透性等水文地质条件为依据,划分不同的保护区域。

通常会将发生地下水污染的概率较高的区域划分为严格保护区,确保该区域的水源纯净和安全。

其他地区则划分为一般保护区和限制保护区,对这些区域的土地利用和环境污染需要加以严格控制。

(二)水质地质条件法水质地质条件法是基于地下水的水质情况进行划分的方法。

该方法依据地下水中的主要污染物类型、浓度以及基准水质要求,将地下水饮用水源地划分为不同的保护区域。

一般来说,水质优良的地区将划分为重点保护区,该区域需要加强环境管理和监测。

水质一般的区域可以划分为一般保护区,对该区域的土地利用和排放污染物需要进行适当控制。

(三)环境敏感度法环境敏感度法是以地下水的敏感程度为依据进行划分的方法。

该方法根据地下水的渗透性、流速、补给和水质等特点,将地下水饮用水源地划分为不同的保护区域。

一般来说,渗透性较好、补给充足、水质较好的地区将划分为严格保护区,对此区域的土地利用和环境管理需要严格控制。

其他地区则划分为一般保护区和限制保护区,对这些区域的土地利用和环境污染需要加以严格控制。

(四)综合法综合法是将以上所述的水文地质条件法、水质地质条件法和环境敏感度法相结合,综合考虑多种因素进行划分的方法。

水源保护区划分标准

水源保护区是根据不同的水源情况和水质要求,将一定范围的水域和陆地划分出来,进行特殊保护和管理。

以下是水源保护区划分的主要标准:

1. 水源的重要性:根据水源的重要程度,划分为不同的保护区等级。

一般来说,重要的饮用水水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体,需要划为一级保护区。

2. 水质要求:根据水源的水质要求,划分出不同的保护区等级。

一般来说,一级保护区的水质要求最高,需要严格限制污染源进入,二级保护区的水质要求相对较低,但也需要进行一定的保护和控制。

3. 地理条件:根据水源所处的地理条件,划分出不同的保护区等级。

例如,靠近污染源的水源地需要划为一级保护区,远离污染源的水源地可以划为二级保护区。

4. 管理难度:根据水源保护管理的难度,划分出不同的保护区等级。

一般来说,一级保护区的保护和管理难度较大,需要采取更加严格的措施进行管理和控制,二级保护区的保护和管理难度相对较小。

总之,水源保护区的划分标准是多方面的,需要综合考虑水源的重要性、水质要求、地理条件和管理难度等因素,制定科学合理的划分方案,确保水源得到有效保护和管理。

一级饮用水源标准一、水源保护区划设1.饮用水源保护区应按照国家《饮用水源保护区划分技术规范》进行划设。

2.一级饮用水源保护区应划定核心区、缓冲区和实验区。

核心区为取水口周边一定范围内的水域和陆地,应严格保护,禁止任何形式的开发利用活动。

缓冲区为在核心区外围划定的区域,应控制开发利用活动,严格控制建设项目和排污行为。

实验区为在缓冲区外围划定的区域,可以适度开发利用,但必须保障饮用水源安全。

3.一级饮用水源保护区应建立明确的地理界线,并设立标志和进行公告。

二、监测和评估1.对一级饮用水源保护区的水质应进行定期监测,包括水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、总悬浮物、氨氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐等指标。

2.监测频率应按照国家相关规定执行,如《地表水环境质量标准》规定每月至少监测一次。

3.监测数据应及时整理和分析,评估水质是否符合国家《地表水环境质量标准》中的相关要求。

4.如发现水质异常或不符合标准,应及时采取措施进行处理和报告。

三、水质要求1.一级饮用水源保护区的水质应符合国家《地表水环境质量标准》中的一类水质要求。

2.水质要求包括但不限于水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、总悬浮物、氨氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐等指标。

3.为保障水质安全,一级饮用水源保护区应采取措施防止污染,如加强排污口监管、禁止在保护区内从事可能污染水源的活动等。

4.在一级饮用水源保护区内,禁止从事可能影响水质安全的开发利用活动,如建设工业项目、排放生活污水等。

5.禁止在饮用水源保护区内设置排污口或排放污染物。

对于已有的排污口,应按照规定进行治理或关闭。

6.加强水源地生态环境的保护,采取措施防止生态破坏和污染。

同时,加强水源地周围环境的管理和维护,保持水源地的整洁和卫生。

饮用水水源保护区划分技术规范1.1 前言为保障饮用水安全、加强饮用水源地环境管理,科学、合理地划分饮用水水源保护区,为有针对性地制定预防和控制饮用水源污染对策提供依据。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第二十条和《中华人民共和国水污染防治法实施细则》第三十二条的要求,制定本技术规范。

本标准规定了地表水饮用水源保护区、地下水饮用水源保护区划分的基本方法和饮用水源保护区划分技术文件的编制要求。

本标准为指导性标准。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位:中国环境科学研究院。

本标准国家环境保护总局2007年01月09日发布。

本标准自2007年02月01日起实施。

本标准由国家环境保护总局解释。

1.2 适用范围本技术规范规定了饮用水水源地保护区划分的基本方法。

本技术规范适用于集中式(包括备用和规划的水源地)地表水、地下水饮用水水源保护区的划分。

农村及分散式饮用水水源保护区的划分可参照本技术规范执行。

1.3 规范性引用文件本技术规范内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本技术规范。

GB3838-2002 地表水环境质量标准GB5749-2005 生活饮用水卫生标准GB15618-1995 土壤环境质量标准GB/T14848-93 地下水质量标准1.4 术语和定义下列术语和定义适用于本技术规范。

1.4.1 饮用水水源保护区饮用水水源保护区是国家为保护水源洁净而划定的加以特殊保护、防止污染和破坏的一定区域。

饮用水水源保护区可分为地表水源保护区和地下水源保护区。

按照不同的水质标准和防护要求,饮用水水源保护区可分为一级保护区和二级保护区。

1.4.2 潮汐河段潮汐是海水受月球吸引力作用,出现周期性的涨落现象,并产生涨潮流和落潮流。

涨潮时潮水溯流而上,使河水水位升高,并出现溯河流;落潮时则使河水水位回落,并出现顺河流,通常把河流中受潮汐影响明显的河段称为潮汐河段。

1.4.3 孔隙水孔隙水是存在于土层或岩层孔隙中的地下水。

全国城市饮用水源保护区划分技术细则一、总则1.1 目的为保护和改善城市饮用水源水质,保障人民群众饮水安全,制定本技术细则。

1.2 适用范围本细则适用于全国范围内城市饮用水源保护区的划分工作。

1.3 基本原则保护区划分应遵循科学性、合理性、可行性和保护优先原则。

二、保护区分类2.1 一级保护区指直接供水的水域及其周边一定范围内的区域。

2.2 二级保护区指一级保护区外围,对水源水质有直接影响的区域。

2.3 三级保护区指二级保护区外围,对水源水质有间接影响的区域。

三、划分标准3.1 水质标准根据国家饮用水水质标准,确定不同级别保护区的水质要求。

3.2 地形地貌考虑地形地貌对水源水质的影响,合理划分保护区范围。

3.3 水文地质分析水文地质条件,确保水源地的水文地质安全。

3.4 污染源分布识别并评估区域内的污染源,防止其对水源水质的影响。

四、划分程序4.1 现场调查开展水源地及其周边区域的现场调查,收集基础数据。

4.2 数据分析对收集的数据进行分析,评估水源水质现状及潜在风险。

4.3 保护区划分根据分析结果,结合地形地貌、水文地质等条件,划分保护区。

4.4 方案论证对划分方案进行科学论证,确保方案的合理性和可行性。

4.5 方案审批将划分方案报请相关部门审批,确保方案的合法性。

五、管理措施5.1 污染源控制在保护区内实施严格的污染源控制措施。

5.2 环境监测建立保护区环境监测体系,定期监测水质和环境状况。

5.3 应急预案制定水源污染应急预案,提高应急响应能力。

5.4 公众参与鼓励公众参与水源保护,提高公众环保意识。

六、技术支持6.1 技术培训对相关人员进行水源保护技术培训。

6.2 技术指导提供水源保护区划分的技术指导和咨询服务。

6.3 技术研发鼓励开展水源保护相关技术的研发和创新。

七、监督管理7.1 监督检查定期对保护区的管理情况进行监督检查。

7.2 违规处理对违反保护区管理规定的行为进行查处。

7.3 信息公开公开保护区划分和管理的相关信息,接受社会监督。

水源地保护区划分标准

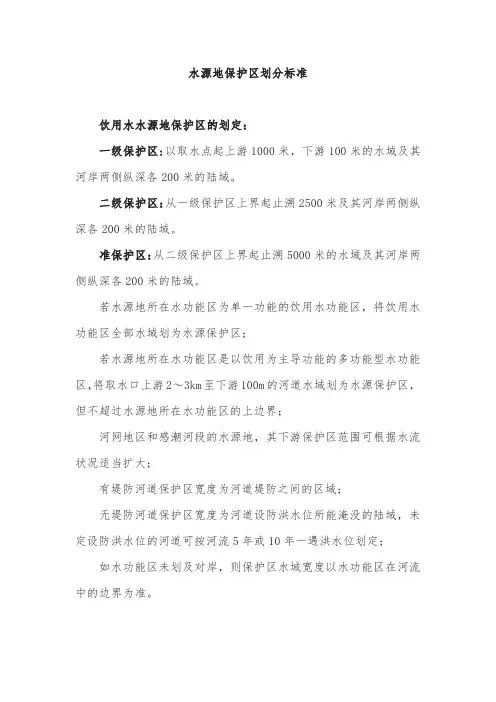

饮用水水源地保护区的划定:

一级保护区:以取水点起上游1000米,下游100米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域。

二级保护区:从一级保护区上界起止溯2500米及其河岸两侧纵深各200米的陆域。

准保护区:从二级保护区上界起止溯5000米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域。

若水源地所在水功能区为单一功能的饮用水功能区,将饮用水功能区全部水域划为水源保护区;

若水源地所在水功能区是以饮用为主导功能的多功能型水功能区,将取水口上游2~3km至下游100m的河道水域划为水源保护区,但不超过水源地所在水功能区的上边界;

河网地区和感潮河段的水源地,其下游保护区范围可根据水流状况适当扩大;

有堤防河道保护区宽度为河道堤防之间的区域;

无堤防河道保护区宽度为河道设防洪水位所能淹没的陆域,未定设防洪水位的河道可按河流5年或10年一遇洪水位划定;

如水功能区未划及对岸,则保护区水域宽度以水功能区在河流中的边界为准。

饮用水源保护区管理规定饮用水是人类生活中不可或缺的重要资源,为了保护饮用水的安全和可持续性发展,我国制定并实施了饮用水源保护区管理规定。

该管理规定旨在划定饮用水源保护区范围,并采取一系列措施,以保护饮用水源不受污染和破坏。

一、饮用水源保护区的划定饮用水源保护区是指以饮用水源地为中心,设立的一定范围内的区域,旨在维护该地区的水质、水量及生态环境。

根据实际情况,饮用水源保护区可分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。

一级保护区为饮用水源地的核心区域,严禁一切开发和利用活动。

二级保护区为核心区域的周边区域,对其中一些限制性开发活动进行管理。

三级保护区为饮用水源地的外围区域,加强对污染物的排放和管理。

二、饮用水源保护区的管理措施1. 禁止污染源建设:在饮用水源保护区内,严禁建设高污染物排放的工业企业、畜禽养殖场以及垃圾填埋场等。

对于已经存在的此类污染源,要严格执行减排措施,确保污染物不会对饮用水源造成损害。

2. 控制农业面源污染:农药和化肥的使用是饮用水源受到农业面源污染的主要原因之一。

为了减少农业活动对饮用水源的污染,需要制定严格的管理措施,包括合理使用农药、化肥,实施耕地保护和农田水面污染治理等。

3. 监测与评估:建立饮用水源保护区的监测和评估机制,对水质、水量和生态环境进行定期监测和评估。

通过监测结果,及时发现和解决饮用水源存在的问题,确保饮用水的安全和可靠性。

4. 法律法规制定:相关政府部门和水资源管理机构应制定完善的法律法规,明确饮用水源保护区的管理标准、监测要求和惩罚措施,加强对违法行为的处罚力度,保护饮用水源。

三、饮用水源保护区的意义和作用1. 确保水质安全:饮用水源保护区的建立和管理,可以最大程度地减少污染源对饮用水质的影响,确保居民饮用水的安全和健康。

2. 保护生态环境:饮用水源保护区的规划和管理能够有效保护水资源周边的生态环境,维护生态平衡和生物多样性。

3. 提高水资源利用效率:通过饮用水源保护区的划定和管理,可以对水资源进行科学合理的利用,提高水资源的利用效率,实现可持续发展。

6 湖泊、水库饮用水水源保护区的划分方法6.1 水源地分类依据湖泊、水库型饮用水水源地所在湖泊、水库规模的大小,将湖泊、水库型饮用水水源地进行分类,分类结果见表1。

表1 湖库型饮用水水源地分类表水源地类型水源地类型小型,V<0.1亿m3小型,S<100km2中型,0.1亿m3≤V<1亿m3水库大型,V≥1亿m3湖泊大中型,S≥100km2注:V为水库总库容;S为湖泊水面面积。

6.2 一级保护区6.2.1 水域范围6.2.1.1小型水库和单一供水功能的湖泊、水库应将正常水位线以下的全部水域面积划为一级保护区。

6.2.1.2 大中型湖泊、水库采用模型分析计算方法确定一级保护区范围。

6.2.1.2.1 当大、中型水库和湖泊的部分水域面积划定为一级保护区时,应对水域进行水动力(流动、扩散)特性和水质状况的分析、二维水质模型模拟计算,确定水源保护区水域面积,即一级保护区范围内主要污染物浓度满足GB 3838-2002Ⅱ类水质标准的要求。

具体方法参见附录B,宜采用数值计算方法。

6.2.1.2.2 一级保护区范围不得小于卫生部门规定的饮用水源卫生防护3) 范围。

6.2.1.3 在技术条件有限的情况下,采用类比经验方法确定一级保护区水域范围,同时开展跟踪验证监测。

若发现划分结果不合理,应及时予以调整。

6.2.1.3.1 小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300米范围内的区域。

6.2.1.3.2 大型水库为取水口半径500米范围内的区域。

6.2.1.3.3 大中型湖泊为取水口半径500米范围内的区域。

6.2.2 陆域范围湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围,以确保水源保护区水域水质为目标,采用以下分析比较确定。

6.2.2.1 小型湖泊、中小型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域,或一定高程线以下的陆域,但不超过流域分水岭范围。

6.2.2.2 大型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。

6.2.2.3 大中型湖泊为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。

饮用水源保护区可分为几个等级

很多地区设立饮用水水源地保护区,保护饮用水水源地最大可能免受人类活动影响、保证水质安全。

一些人疑惑:饮用水源保护区可分为几个等级呢?

饮用水水源地(包括备用的和规划的)都应设置饮用水水源保护区;饮用水水源保护区一般划分为一级保护区和二级保护区,必要时可增设准保护区。

地表水饮用水源一级保护区的水质基本项目限值不得低于GB 3838-2002 中的Ⅱ类标准,且补充项目和特定项目应满足该标准规定的限值要求。

地表水饮用水源二级保护区的水质基本项目限值不得低于GB 3838-2002

中的Ⅲ类标准,并保证流入一级保护区的水质满足一级保护区水质标准的要求。

地表水饮用水源准保护区的水质标准应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质标准的要求。

一些人问:日常保护水资源的方法有哪些?

如果见到有人故意破坏水源,应勇敢的向他劝说,并说明破坏水源会给我们带来极大的危险。

而且让他以后要保护水资源。

遇到劝阻不听的,并且情节严重的,要直接报告有关部门,用法律来惩罚他们。

在学校里,我们要做同学们的榜样,做同学们的表率。

让同学们也有保护水资源的责任感。

像拖地的时候,同学们在冲拖把的时候,浪费水极多。

如果这样浪费,得浪费很多水呀!应该在冲拖把的地方设立两个水池,一个是冲脏物,一个是清洁的。

同学们在拖完地时,上面有许多脏物,先到冲脏物的水池里把脏物冲掉。

再到清洁的地方冲干净。

这样就节约了不少水,既节约了水,又把拖把冲干净了,真是一举两得!

为了用水安全,我们应撑握些水污染安全小知识,同时还可以用

厨房净水器将使用水过滤,这样更有利于健康用水。

饮水安全工程水源保护制度一、基本原则1. 遵循自然规律和生态平衡原则,确保水资源的可持续利用。

2. 坚持预防为主,防治结合的原则,严格控制污染源。

3. 实行最严格的水资源管理制度,确保水质安全。

4. 加强公众参与和社会监督,提高水源保护的透明度和公信力。

二、保护区域划分1. 一级保护区:直接供应饮用水的水库、湖泊、河流及其周边一定范围内的区域。

2. 二级保护区:对一级保护区有直接影响的上游流域及周边区域。

3. 三级保护区:对一级、二级保护区有间接影响的较远区域。

三、保护措施1. 禁止在一级保护区内进行任何可能产生污染的活动,包括但不限于工业排污、农业用药、生活污水直排等。

2. 严格控制二级保护区内的污染排放,实施更严格的环境保护标准。

3. 在三级保护区内推广环保型农业生产方式,减少农药和化肥的使用。

4. 加强对水源地的监测和管理,建立健全水质监测网络,实时掌握水质变化情况。

5. 开展水源地生态保护和修复工程,增强水源地的自然净化能力。

四、法律责任1. 对于违反水源保护规定的行为,依法给予行政处罚或刑事追究。

2. 建立健全水源保护责任追究机制,明确各级政府、相关部门和企业的责任。

3. 鼓励公众参与监督,对于举报污染行为的公民给予奖励。

五、宣传教育1. 加大对公众的饮水安全知识普及力度,提高公众的环保意识。

2. 在学校、社区等公共场所定期举办饮水安全教育活动。

3. 利用媒体等多种渠道宣传水源保护的重要性和方法。

六、应急响应1. 建立水源突发事件应急预案,包括水质污染事故、自然灾害等情况。

2. 定期进行应急演练,提高应对突发事件的能力。

3. 确保应急物资储备充足,如备用水源、净化设备等。

七、总结。

饮用水水源保护区划分技术规范一、定义1.1 饮用水水源保护区(以下简称保护区):指将饮用水水源纳入明确界线的范围内,保护饮用水水源全部或部分水系及混合水质保持不变或稳步改善,下限不低于比较无风险水质要求水域。

1.2 饮用水水源保护区划分:指依据《中华人民共和国农村饮水安全法》及省、市、县三级水源地管理的规定,把饮用水水源纳入明确界线的范围内,划分为半径以内区、半径以外区和环境敏感区以及三个在划分范围内和在实施保护措施时所整合考虑的主要因素,对饮用水水源进行保护和规划。

二、规定2.1 保护区划分应考虑以下因素:(1)水源地所处地区的气候、地质、水源地因地形影响的污染物传播和水系流动范围;(2)水源地附近的污染物源;(3)水源地的水质安全保障,受到的污染类型及抵抗力;(4)水源地附近的社会经济建设,以及其他影响水源净化的设施等。

2.2 在保护区划分中,应当把饮用水水源划分为半径内区、半径外区和环境敏感区:(1)半径内区:指饮用水水源保护区直径在2 km以内的范围,尤其是内部水体损坏程度大、污染持续性强、水质水量控制难度大的水域。

(2)半径外区:指饮用水水源保护区直径在2-5 km以外的范围,水体环境和水质状况较为稳定,通常可实行地区的综合治理。

(3)环境敏感区:指一些水质较敏感的区域,如沿河两岸、湖面上升和排放口等,有限但较多风险污染源聚集。

2.3 对保护区划分过程中,应采用生态环境承载力及水质指标进行评价,并根据实施保护需要结合乡镇(街道)的实际情况备选增减专项保护水域。

三、实施3.1 保护区划分和管理应在水源安全评估的基础上制定,强调预防,突出治理污染源;重点抓好尾水污染的综合治理,促进污染物产生源头封锁,实现污染点控制,确保水源水质可继续保护、保持或稳步改善。

3.2 对保护区划分需采取相应措施,提高水源地保护水域水质,把水源安全放在首位:(1)建立保护区活动监管机制,强化保护监测,提升污染苗头报警能力;(2)加强环境管理,控制人工污染,配合农村饮水安全的水质安全保障要求;(3)构建多引污排防护系统,及时缩小污染物进入水源水深的范围;(4)建设规范的水源取用和排放设施,确保取水排水的质量。

饮用水水源保护区划分方法简述饮用水安全关系千百万人民群众的身体健康,保证饮用水安全,满足人民群众对饮用水越来越高的要求,确保人民群众身体健康是“以人为本、建设和谐社会、实现人与自然和谐以及经济社会全面、协调和可持续发展”的头等大事。

设立饮用水水源地保护区,是保护饮用水水源地最大可能免受人类活动影响、保证水质安全的重要措施。

保护区分级如下:一级保护区:在取水口附近划定一定范围的水域和陆域,以保证取水口水质安全。

二级保护区:在一级保护区外围划定一定范围的水域和陆域,以保证在正常情况下满足水质要求,同时在出现污染饮用水源的突发情况下,保证有足够的采取紧急措施的时间和缓冲地带。

准保护区:在二级保护区外围划分一定范围的水域和陆域,以防范二级保护。

目前我国饮用水水源主要有二维水质模型计算法与经验法。

1)二维水质模型计算方法水质模型(water quality model):根据物质守恒原理用数学的语言和方法描述参加水循环的水体中水质组分所发生的物理、化学、生物化学和生态学诸方面的变化、内在规律和相互关系的数学模型。

水质模型可按其空间维数、时间相关性、数学方程的特征以及所描述的对象、现象进行分类和命名。

从空间维数上可分为零维、一维、二维和三维模型。

二维水质模型能反映的问题:实际河渠或水库湖泊都有固体边壁存在,当污染物迁移、扩散遇到边界时有3种可能出现的情况,一种是物质被边界完全吸收;另一种是物质被边界完全反射;第三种介于完全吸收与完全反射之间,对于水质而言,完全反射为最不利情形。

因此可以利用模型的反映特征以及计算得到的污染带长度可以确定各级保护区的水域范围。

2)经验法;针对不通的水源类型和保护区级别有不同的经验。

列如河流型饮用水水源保护区的划分方法:一级保护区:一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000米,下游不小于100米的河道水域。

一级保护区水域宽度为按5年一遇洪水所能淹没的区域作为保护区水域的宽度。

通航河道一级保护区宽度以河道中泓线为界靠取水口一侧范围,非通航河道为整个河宽。

饮用水水源保护区划分技术规范1.1 前言为保障饮用水安全、加强饮用水源地环境管理,科学、合理地划分饮用水水源保护区,为有针对性地制定预防和控制饮用水源污染对策提供依据。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第二十条和《中华人民共和国水污染防治法实施细则》第三十二条的要求,制定本技术规范。

本标准规定了地表水饮用水源保护区、地下水饮用水源保护区划分的基本方法和饮用水源保护区划分技术文件的编制要求。

本标准为指导性标准。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位:中国环境科学研究院。

本标准国家环境保护总局2007年01月09日发布。

本标准自2007年02月01日起实施。

本标准由国家环境保护总局解释。

1.2 适用范围本技术规范规定了饮用水水源地保护区划分的基本方法。

本技术规范适用于集中式(包括备用和规划的水源地)地表水、地下水饮用水水源保护区的划分。

农村及分散式饮用水水源保护区的划分可参照本技术规范执行。

1.3 规范性引用文件本技术规范内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本技术规范。

GB3838-2002 地表水环境质量标准GB5749-2005 生活饮用水卫生标准GB15618-1995 土壤环境质量标准GB/T14848-93 地下水质量标准1.4 术语和定义下列术语和定义适用于本技术规范。

1.4.1 饮用水水源保护区饮用水水源保护区是国家为保护水源洁净而划定的加以特殊保护、防止污染和破坏的一定区域。

饮用水水源保护区可分为地表水源保护区和地下水源保护区。

按照不同的水质标准和防护要求,饮用水水源保护区可分为一级保护区和二级保护区。

1.4.2 潮汐河段潮汐是海水受月球吸引力作用,出现周期性的涨落现象,并产生涨潮流和落潮流。

涨潮时潮水溯流而上,使河水水位升高,并出现溯河流;落潮时则使河水水位回落,并出现顺河流,通常把河流中受潮汐影响明显的河段称为潮汐河段。

1.4.3 孔隙水孔隙水是存在于土层或岩层孔隙中的地下水。

它主要分布于松散的沉积层中,也存在于半胶结的碎屑沉积岩中。

1.4.4 裂隙水裂隙水存在于岩层裂隙中的地下水。

根据岩层含水裂隙的产状,裂隙水一般可分为风化带裂隙水、层状裂隙水及脉状裂隙水三种类型。

1.4.5 岩溶水岩溶水原称“喀斯特水”,是存在于可溶性岩层的溶蚀空隙(如溶洞、溶隙、溶孔等)中的地下水。

1.4.6 潜水指地表以下,第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。

潜水的自由水面称潜水面,潜水面相对于基准的高程称潜水位,地面至潜水面间的距离为潜水埋藏深度。

1.4.7 承压水承压水,是指充满于上下两个隔水层之间的具有承压性质的地下水。

1.4.8 浅层水浅层水指与当地降水、地表水体有直接补排关系的地下水。

1.5 基本要求集中式饮用水水源地范围包括向城市自来水厂直接提供水源的地表水(河流、湖泊、水库)、地下水的取水水域和密切相关的陆域,以及海水淡化厂取海水的海域。

跨地区的河流、湖泊、水库、输水渠道的饮用水水源地,应上下游兼顾、共同协调,制定出入境的水质和水量要求,其保护区的划分应与流域水污染防治规划相协调。

按照流域水污染防治规划要求,其上游地区必须保证达到出境水质要求,并应保证下游有合理水量。

其上游地区排污不得影响下游(或相邻)地区饮用水源保护区对水质标准的要求。

根据水源地环境特征和水源地的重要性,地表水饮用水源保护区分为一级保护区和二级保护区,必要时也可在二级保护区范围外设置准保护区。

地下水水源保护区是指地下水水源地的地表分区,分为一级保护区和二级保护区,必要时也可在二级保护区范围外设置准保护区,准保护区范围为地下水水源的补给、径流区(承压含水层单指补给区)。

关于水质标准的要求,饮用水地表水源一级保护区的水质基本项目限值不得低于国家规定的《地面水环境质量标准》(GB3838)Ⅱ类标准且补充项目和特定检测项目满足表2和表3限值要求。

二级保护区的水质基本项目限值不得低于国家规定的《地面水环境质量标准》(GB3838)Ⅲ类标准,并且保证流入一级保护区的水质满足一级保护区水质标准的要求。

准保护区内的水质标准应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质标准的要求。

集中式饮用水地下水源保护区(包括一级、二级)水质各项指标不低于国家规定的《地下水质量标准》(GB/T14848)Ⅲ类水水质标准的要求。

1.6 河流型饮用水水源保护区的划分方法1.6.1 一级保护区1.6.1.1 水域范围1、一般河流(1)经验方法一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000米,下游不小于100米的河道水域。

一级保护区水域宽度为按5年一遇洪水所能淹没的区域作为保护区水域的宽度。

通航河道一级保护区宽度以河道中泓线为界靠取水口一侧范围,非通航河道为整个河宽。

(2)模型计算方法从取水口起算,一级保护区上游侧范围大于按二维水质模型(参见附录B)计算的岸边污染物最大浓度的衰减过程,即衰减到一级保护区水质标准允许的浓度所需的距离,但其上、下游范围不小于饮用水源卫生防护带划定的范围。

一级水源保护区水域宽度确定,同经验方法。

2、潮汐河段潮汐河段水源地的一级保护区上、下游两侧范围相当。

确定方法与一般河流型饮用水水源地相同。

1.6.1.2 陆域范围1、陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域河长。

2、陆域沿岸纵深与河岸的水平距离不小于50米。

1.6.2 二级保护区1.6.2.1 水域范围1、一般河流(1)经验方法在二级保护区长度,在一级保护区的上游侧边界向上游延伸不得小于2000米,下游侧外边界应大于一级保护区的下游边界且距取水口不小于200米。

二级保护区水域宽度包括整个河面。

二级保护区上游边界到一级保护区上游侧边界的距离应大于污染物从二级保护区水质标准浓度水平衰减到一级保护区水质标准浓度水平所需的距离。

(二维水质模型及其解析解参见附录B,大型、边界条件复杂的水体采用数值解方法,对小型、边界条件简单的水体可采用解析解方法进行模拟计算。

)二级保护区水域宽度,同经验方法。

2、潮汐河段的二级保护区采用模型计算方法,潮汐河段的二级保护区上游侧外边界到一级保护区上游侧边界的距离大于潮汐落潮最大下泄距离;采用模型计算方法,按照下游的污染水团对取水口影响的频率要求,计算确定二级保护区下游侧外边界位置。

二级保护区水域宽度包括整个河面。

1.6.2.2 陆域范围1、二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域河长,二级保护区沿岸纵深范围不小于2000米。

2、当水源地水质受保护区附近点污染源影响严重时,二级保护区陆域范围必须包括污水集中排放的区域。

3、当一级保护区外围以面源为主要污染源时,对于流域面积小于100平方公里的小型流域二级保护区可以是整个集水范围。

1.6.3 准保护区需要设置准保护区时,可参照二级保护区的划分方法确定准保护区的范围。

1.7 湖泊、水库饮用水水源保护区的划分方法1.7.1 水源地分类考虑湖库型饮用水水源地所在水库、湖泊规模的大小、周边地形地貌等,将湖库型饮用水水源地进行分类,分类结果见表12-1。

表12-1 湖库型饮用水水源地分类表注:V为水库总库容;S为湖泊水面面积。

1.7.2 一级保护区1.7.2.1 水域范围参见附录B。

一级保护区边界至取水点的径向流程距离大于所选定的主要污染物的水质指标衰减到一级保护区水质标准允许的浓度水平所需的距离;但其范围不小于饮用水源卫生防护带划定的范围。

2、经验方法(1)小型湖库水域范围为取水口半径100米范围的区域,必要时可以将整个正常水位线以下的水域作为一级保护区。

(2)单一供水功能的湖库,应将全部水面面积划为一级保护区。

(3)大中型湖泊水库水域范围为取水口半径200米范围的区域。

(4)特大型湖库为取水口半径大于500米的区域。

1.7.2.2 陆域范围(1)小型湖库为取水口侧正常水位线以上陆域半径200米距离,必要时可以将整个正常水位线以上200米的陆域作为一级保护区。

(2)大中型湖库为取水口侧正常水位线以上陆域半径200米的陆域。

(3)特大型湖库为取水口侧正常水位线以上陆域半径200米的陆域。

1.7.3 二级保护区1.7.3.1 水域范围1、模拟计算方法参见附录B。

二级保护区边界至一级保护区的径向距离大于所选定的主要污染物或水质指标从二级保护区水质标准允许的浓度衰减到一级保护区水质标准允许的浓度水平所需的距离。

2、经验方法(1)小型湖库一级保护区边界外的水域面积、山脊线以内的流域设定为二级保护区。

(2)大中型湖库一级保护区外半径1000米的水域为二级保护区。

(3)特大型湖库以一级保护区外半径为2000米区域为二级保护区水域面积。

1.7.3.2 陆域范围1、当面污染源为主要污染源时,二级保护区陆域沿岸纵深范围,主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要,通过分析地形、植被、土地利用、森林开发、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。

2、当点污染源为主要污染源时,二级保护区陆域范围应包括主要废水集中排放区。

3、二级保护区陆域边界不超过相应的山脊线。

4、如果条件有限可以通过经验方法确定:(1)对于小型湖库可将上游整个流域(一级保护区陆域外区域)设定为二级保护区。

(2)大中型湖库:平原型水库的二级保护区范围是正常水位线以下(一级保护区以外)的区域,山区型水库二级保护区的范围为周边山脊线以内(一级保护区以外)的区域。

(3)特大型湖库可以划定一级保护区外3000米的区域为二级保护区范围。

1.7.4 准保护区划定1、小型湖库二级保护区以外的区域可以设定为准保护区。

2、大中型湖库二级保护区以外的湖库流域面积可以划定为准保护区。

3、特大型湖库二级保护区以外的湖库流域面积可以划定为准保护区。

1.8 地下水饮用水水源保护区的划分方法1.8.1 一级保护区一级保护区范围应不小于卫生防护区的范围,边界与水源地间水质点迁移100天的距离外包线范围为一级保护区。

1、经验方法不考虑水文地质条件,以固定的半径圈定面积,对于多井的水源地按外包线作为一级保护区范围(参见附录C图1)。

以取水口为圆心,半径通常为300米的区域,对于泉水为一个半圆。

岩溶区半径相应适当加大,细粒含水层和出水量小的水源地半径可以适当减小。

2、模型计算方法(1)孔隙水充分利用水文地质资料,特别是含水层的水文地质特征、地下水流向、补给等因素来确定保护区的范围(参见附录C图2)。

一级保护区范围计算公式为:(1)式中, R——为一级保护区半径(m);——安全系数(为了稳妥起见,在理论计算的基础上加上一定量(经常取50%)以防未来用水量的增加以及干旱期影响半径的扩大);K——含水层渗透系数(m/d);I——水力坡度(为漏斗范围内的水力坡度);T——污染物水平运移时间,取100天。

孔隙水一级保护区的范围通常为:(2)裂隙水:裂隙水通常取300米,也可以根据(1)式计算。