第一章环境保护法概述

- 格式:ppt

- 大小:4.43 MB

- 文档页数:38

中华人民共和国环境保护法(新修订)

第一章总则

本法的目的是保护和改善生态环境,预防和控制污染,保护人民群众的身体健康,促进经济可持续发展。

第二章环境质量标准

根据不同的环境要素和区域特点,制定环境质量标准,确保环境的优良状态,并对环境质量进行监测和评估。

第三章污染物排放控制

设立污染物排放限值,对排放源进行监管和控制,减少污染物的排放,保护环境和公众的健康。

第四章自然资源保护

加强对自然资源的保护和合理利用,保护生物多样性,防止生

态系统退化和环境恶化。

第五章环境监测与评估

建立环境监测和评估体系,及时掌握环境状况,评估环境影响,为环境保护决策提供科学依据。

第六章环境应急管理

建立环境应急管理体系,做好环境突发事件的预防、应对和恢

复工作,保障公众的生命和财产安全。

第七章许可和审批

对涉及环境保护的项目、活动进行许可和审批,确保其符合环

境保护法律法规的要求。

第八章法律责任

规定环境违法行为的法律责任,加强对环境违法行为的打击力度,保护环境法律法规的执行。

第九章监督与管理

加强环境保护监督和管理,建立健全环境保护机构,推进环境保护法治化。

第十章附则

本法自颁布之日起施行,同时废止以前的环境保护法规定的与本法相抵触的规定。

以上为《中华人民共和国环境保护法(新修订)》的简要内容概述。

注:本文档为根据个人理解提供的简要概述,具体内容以正式法律文件为准。

第1章中华人民共和国大气污染防治法第一款总则第一条为防治大气污染,保护和改善生活环境和生态环境,保障人体健康,促进经济和社会的可持续发展,制定本法。

第二条国务院和地方各级人民政府,必须将大气环境保护工作纳入国民经济和社会发展计划,合理规划工业布局,加强防治大气污染的科学研究,采取治大气污染的措施,保护和改善大气环境。

第三条国家采取措施,有计划地控制或者逐步削减各地方主要大气污染物的排放总量。

地方各级人民政府对本辖区的大气环境质量负责,制定规划,采取措施,使本辖区的大气环境质量达到规定的标准。

第四条县级以上人民政府环境保护行政主管部门对大气污染防治实施统一监督管理。

各级公安、交通、铁道、渔业管理部门根据各自的职责,对机动车船污染大气实施监督管理。

县级以上人民政府其他有关主管部门在各自职责范围内对大气污染防治实施监督管理。

第五条任何单位和个人都有保护大气环境的义务,并有权对污染大气环境的单位和个人进行检举和控告。

第六条国务院环境保护行政主管部门制定国家大气环境质量标准。

省、自治区、直辖市人民政府对国家大气环境质量标准中未作规定的项目,可以制定方标准,并报国务院环境保护行政主管部门备案。

第七条国务院环境保护行政主管部门根据国家大气环境质量标准和国家经济、技术条件制定国家大气污染物排放标准。

省、自治区、直辖市人民政府对国家大气污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方排放标准;对国家大气污染物排放标准中已作规定的项目,可以68制定严于国家排放标准的地方排放标准。

地方排放标准须报国务院环境保护行政主管部门备案。

省、自治区、直辖市人民政府制定机动车船大气污染物地方排放标准严于国家排放标准的,须报经国务院批准。

凡是向已有地方排放标准的区域排放大气污染物的,应当执行地方排放标准。

第八条国家采取有利于大气污染防治以及相关的综合利用活动的经济、技术政策和措施。

在防治大气污染、保护和改善大气环境方面成绩显着的单位和个人,由各级人民政府给予奖励。

环保法律法规第一章:总则第一条:为了保护和改善生态环境,维护生态安全,推进可持续发展,制定本法。

第二条:国家实行环境保护的基本国策。

第三条:国家倡导节约资源和保护环境的生活方式,促进循环经济发展。

:::第二章:环境保护目标和原则第四条:国家实行环境保护目标管理制度。

第五条:节约资源和保护环境是中华人民共和国的基本国策。

第六条:国家鼓励和支持用途广泛、质量卓越、安全高效、节能环保的新技术、新工艺、新材料的推广应用。

:::第三章:环境污染防治第七条:国家实行环境污染防治的综合管理制度。

第八条:国家实行水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染环境防治的政策。

第九条:发展生态产业,保护和修复生态系统,治理生态环境。

:::附件:1:《中华人民共和国环境保护法》2:《中华人民共和国大气污染防治法》3:《中华人民共和国水污染防治法》4:《中华人民共和国土壤污染防治法》5:《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》法律名词及注释:1、生态环境:指生态系统及其物理环境的总称。

2、资源节约:在保持经济持续增长的前提下,尽可能减少资源消耗的行为。

3、循环经济:一种以资源的再生利用为基础的经济模式,通过物质的循环流通,实现资源的高效利用。

4、环境污染防治:采取各种措施,减少、消除和预防环境污染的行为。

5、水污染防治:预防、减少和控制水体污染的行为。

:::请注意,上述范本仅为示例,实际使用时需要根据具体需求进行修改和完善。

另外,本文所涉及的法律名词及注释以及附件内容请根据实际情况进行补充和修改。

中华人民共和国环境保护法模板一:正式、专业风格第一章 总 则第一条为了保护和改善环境,保障人民群众的健康,促进经济社会可持续发展,根据宪法,制定本法。

第二条国家保护环境,根据生态文明建设纲要,加强环境保护工作,建立健全环境保护制度,促进经济社会持续健康发展,提高资源利用效率。

第三条环境保护应当坚持预防为主、源头控制、综合治理、污染者负责的原则,倡导绿色低碳生活方式,促进生态文明建设。

第四条国家鼓励和支持环境保护科学研究和技术开发创新,提高环境保护技术水平,推动产业结构调整,加强资源节约和循环利用。

第五条国家鼓励社会力量参与环境保护,发展环境保护志愿服务,加强环境教育和宣传,提高全民环境保护意识。

第六条环境保护工作实行国家统一领导、部门分工负责、地方政府属地管理和社会共同参与的原则。

第七条国家保护环境的方针是:保护、合理利用和可持续发展。

第八条国家对环境质量实行统一标准,制定目标管理制度和相应的评价体系,对环境质量进行监测和评估。

第九条国家制定环境保护规划,统筹推进生态环境保护和修复工作。

第十条国家加强环境监测,建立环境监测体系,开展环境监测,及时发布环境监测结果。

第十一条国家鼓励和支持环境保护专业人才培养和科研工作。

第二章 环境保护基本原则、义务和权利第十二条进行环境保护活动,必须坚持以人民为中心,保护公众利益,保障人民群众的健康和安全。

第十三条国家和政府有义务保障公民的环境安全权、知情权和参与权。

第十四条公民和法人有义务保护环境,不得损害环境,应当采取各种措施保护和改善环境。

第十五条公民和法人有权了解环境信息,参与环境决策,行使环境知情权和参与权。

第十六条政府部门和环境保护组织应当依法组织和推动公众参与环境决策,听取公众意见。

第十七条环境污染者应当采取治理措施,消除或者减轻污染物排放,修复受损生态。

第十八条对虚假环境信息发布者和环境违法行为者,依法追究责任,保护公众利益。

第十九条国家鼓励和支持环境保护组织和社会公众开展环境保护宣传、监督、咨询和举报等活动。

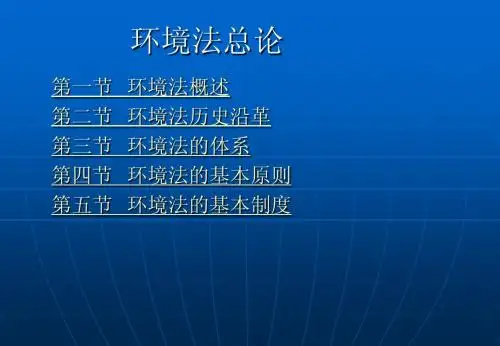

中国环境保护法律法规(PPT_48页) 中国环境保护法律法规第一章法律法规的概述1.1 环境保护法的基本概念及目的1.2 环境保护法的发展历程1.3 环境保护法的主要任务第二章环境保护组织与责任2.1 环境保护行政机构与职责2.2 环境保护部门的组织与职能2.3 环境保护责任追究制度第三章大气环境保护法规3.1 大气污染防治法3.2 大气污染防治法实施细则3.3 大气污染防治技术标准第四章水环境保护法规4.1 水污染防治法4.2 水污染防治细则4.3 水污染防治技术标准第五章土壤环境保护法规5.1 土壤污染防治法5.2 土壤污染防治细则5.3 土壤污染防治技术标准第六章噪声与振动环境保护法规6.1 噪声与振动污染防治法6.2 噪声与振动污染防治细则6.3 噪声与振动污染防治技术标准第七章固体废物污染防治法规7.1 固体废物污染防治法7.2 固体废物污染防治细则7.3 固体废物污染防治技术标准第八章危(wei)险废物污染防治法规8.1 危(wei)险废物污染防治法8.2 危(wei)险废物污染防治细则8.3 危(wei)险废物污染防治技术标准第九章放射性污染防治法规9.1 放射性污染防治法9.2 放射性污染防治细则9.3 放射性污染防治技术标准第十章生态环境保护法规10.1 生态环境保护法10.2 生态环境保护细则10.3 生态环境保护技术标准第十一章环境监测与评估11.1 环境监测法规11.2 环境监测方法与标准11.3 环境评估法规及方法第十二章环境信息公开法规12.1 环境信息公开法12.2 环境信息公开办法12.3 环境信息公开指南第十三章环境污染行政处罚法规13.1 环境污染行政处罚法13.2 环境污染行政处罚规定13.3 环境污染行政处罚标准第十四章环境污染民事赔偿法规14.1 环境污染民事赔偿法14.2 环境污染民事赔偿规定14.3 环境污染民事赔偿标准第十五章环境污染刑事责任法规15.1 环境污染刑事责任法15.2 环境污染刑事责任规定15.3 环境污染刑事责任标准第十六章环境公益诉讼法规16.1 环境公益诉讼法16.2 环境公益诉讼规定16.3 环境公益诉讼标准本文档涉及附件:1. 《环境保护法》全文2. 《大气污染防治法》全文3. 《水污染防治法》全文4. 《土壤污染防治法》全文5. 《噪声与振动污染防治法》全文6. 《固体废物污染防治法》全文7. 《危(wei)险废物污染防治法》全文8. 《放射性污染防治法》全文9. 《生态环境保护法》全文10. 《环境监测法》全文11. 《环境信息公开法》全文12. 《环境污染行政处罚法》全文13. 《环境污染民事赔偿法》全文14. 《环境污染刑事责任法》全文15. 《环境公益诉讼法》全文本文所涉及的法律名词及注释:1. 环境保护法:指中国法律体系中保护环境的法律体系,包括大气环境、水环境、土壤环境、噪声与振动环境、固体废物污染、危(wei)险废物污染、放射性污染防治、生态环境保护等法律法规。

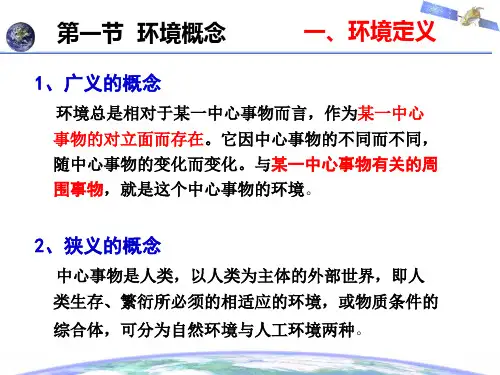

环境资源法范围第一章环境资源法概述1、环境的概念,1989年12月26日颁布实施的《环境资源法》第2条规定:“本法所称环境,是指影响人类和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

”p32、环境的种类。

1)、以环境的主体不同,可以把环境分为人类环境和生物环境。

2)、以环境要素的不同,可以把环境分为水环境、大气环境、生物环境(如草原环境、森林环境和野生动植物环境等)、土壤环境、地质环境等。

3)、以环境的形成要素不同,可以把环境分为天然环境和认为环境。

P34)、以环境的范围大小不同,可以把环境分为聚落环境、区域环境、地理环境、地质环境、宇宙环境等。

5)以环境的性质不同,可以把环境氛围物理环境、化学环境和生物环境等。

P4自然资源1、自然资源的概念。

自然资源是指一切能为人类提供生存、发展、享受的自然物质与自然条件,及其相互作用形成的自然生态环境和人工环境。

这种思考是将环境整合到资源中去。

而且从环境的整体性出发,把自然资源作为环境的一部分进行思考更加有利于环境保护和资源利用。

P42、环境问题的概念。

环境问题实质由于自然界或者认了活动的影响,致使环境质量下降或者生态破坏,对省会经济发展、公众健康带来损害的现象。

P63、环境问题的种类。

1)、从环境问题的成因看,环境问题可以分为第一类环境问题和第二类环境问题。

2)、从表现形式看,环境问题分为环境污染和生态破坏两种形态。

P63)、日本学者宫本宪一以环境问题对人类生活带来的影响为标准将环境问题分为两种类型,一类是与人类的广义的健康(公共卫生)直接相关的公害,另一类是使环境质量或者舒适性恶化的问题(环境舒适性问题)。

P84、环境问题的实质p10—111)、经济学视角。

根据经济学外部化理论,环境问题的实质是私人生产的外部成本由社会承担的结果。

2)、政治学、法学视角。

《环境与资源保护法学》主要内容第一章绪论1、人类环境指的是以人类为中心、为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的天然的和人工改造过的各种自然因素的综合体。

生态学所讲的环境,是以整个生物界为中心、为主体围绕生物界并构成生物生存的必要条件的外部空间和无生命物质,也称为“生境”。

2、按照环境的形成,可以把人类环境分为自然环境和人工环境两大类。

自然环境是指对人类的生存和发展产生直接或间接影响的各种天然形成的物质和能量的总体;人工环境是人类为了提高物质和文化生活,在自然环境的基础上,经过人类劳动的改造或加工而创造出来的。

3、环境与资源保护法上的环境,是把环境作为法律的保护对象看待的,其概念和范围必须明确和具体,必须把环境所包括的主要因素作为法律的保护对象,尽可能具体、明确地作出列举规定。

4、自然资源是在一定经济和技术条件下,自然界中可以被人类利用的物质和能量。

按照自然资源的分布量和被人类利用时间的长短,自然资源可分为有限资源和无限资源两大类。

有限资源又包括两类:一类是可更新资源,另一类是不可更新资源。

5、人类同环境的关系可以概括为:第一,人类是环境的产物;第二人类又是环境的改造者。

为了维持人类环境系统的动态的平衡,人类的经济活动和改造自然的活动必须不超过两个界限:(1)从自然界取出的各种资源,不能超过自然界的再生增殖能力;(2)排放到环境里的废弃物不能超过环境的纳污量,即环境的自净能力。

6、生态系统,是反映自然界里由生物群体和一定的空间环境共同组成的具有一定结构和功能的综合体系。

生态系统由生产者、消费者、分解者、无生命物质四部分组成。

生态系统的能量流动是通过食物链进行的。

每一种物质在生态系统中的循环都有各自的循环途径和特点,构成一个复杂的循环体系。

在一个正常的生态系统中,它的结构和功能包括生物种类的组成和各种种群的比例以及不断进行着的物质循环和能量流动都处于相对稳定的状态,生态学上把这种相对稳定状态称为生态平衡。