教学设计环节1课件

- 格式:ppt

- 大小:3.57 MB

- 文档页数:56

小蝌蚪找妈妈1.核心素养目标:①文化自信:对学生进行思想教育的同时告诉学生我们要从小学会独立的生活,遇到问题要多问、多想,才能找到正确答案的道理。

②语言运用:会认8个生字,会写6个字,引导学生发现识字规律。

运用已学的知识和对课文的理解,用"快活"练习说话。

③思维能力:了解青蛙一生的变化,培养学生对自然科学的兴趣。

④审美创造:通过自己的感受、理解,用分角色朗读的方法读课文,感受课文的文字美及语文学习的乐趣。

思政元素:通过课文的学习,让学生感受科学的神奇。

2.学习重点难点:理解课文中的重点词语,会分角色有感情的朗读课文,培养学生对自然科学的兴趣,遇事主动探索的道理。

了解青蛙的生长过程以及它在不同阶段的体型变化部分课文会背诵。

激发学生热爱大自然,勇于探索的情感。

3.教学准备:课件4.学习活动设计:(第一课时)环节一:师生谈话导入1.猜谜语。

2.谈话引入。

3.板书课题:小蝌蚪找妈妈。

齐读两遍。

1.猜谜语。

①小黑鱼,圆溜溜,圆圆脑袋长尾巴,池塘里面游啊游。

②绿衣小英雄,田里捉害虫,冬天它休息,夏天它捉虫。

2.谈话引入:同学们,你们觉得他们是一家人吗?为什么长相相差这么大呢?难怪小蝌蚪连自己的妈妈都不认识。

今天我们就一起随着《小蝌蚪》来认识这只可爱的小蝌蚪吧!3.指令:读课题。

(记忆性学习)学生活动:1.学生自由猜谜语,交流汇报。

通过思考谜语的特点,得出答案,对小蝌蚪和青蛙有了初步的认识。

预设谜底:(小蝌蚪)(青蛙)2.组织语言说说小蝌蚪和青蛙不同之处在哪里?3.全班齐读课题。

活动意图:通过谜语导入激起学生的学习兴趣,同时让学生体会中华语言文化的特点。

让学生观察小蝌蚪和小青蛙有什么不同之处,并自己组织语言进行总结,让学生对小蝌蚪和青蛙有了初步的认识,又提高学生的语言组织能力,为单元口语交际目标打下基础。

环节二:引导看图1.观察图片,归纳总结。

2.自读课文,思考问题。

3.教师相机板书:鲤鱼1.提问:小朋友自己观察:小蝌蚪在什么地方?说说小蝌蚪的样子。

第四章第一节电荷与电流教学设计一、教学目标1、知识与技能:①通过生活中的现象举例让学生了解摩擦起电现象。

通过对比实验掌握摩擦起电的条件、知道什么是带电体、带电体具有什么性质。

②通过分析理解摩擦起电的微观本质。

③通过实验和分析推理a 知道自然界的电荷只有两种;b掌握电荷间的相互规律2、过程与方法:①经历实验探究活动感受摩擦起电,知道带电体的性质;②在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受人们认识事物的艰难历程;③利用转换法判断物体是否带电3、情感、态度与价值观:①关心生活、生产、自然现象中常见的电现象(如摩擦起电等),能主动利用简易器材动手做实验,激发学生学习兴趣;②具有对科学的求知欲,乐于探索、善于观察、勤于分析,具有创新的精神。

二、教学重难点重点:1 什么是摩擦起电;摩擦起电的条件2.从微观角度解释摩擦起电现象的本质3.电荷间相互作用规律难点:从微观角度解释摩擦起电现象的本质三、教学准备玻璃棒、橡胶棒、布料、毛皮、塑料吸管、支架、纸巾、泡沫、多媒体课件四、教学过程( 一)、发现“电”引入:【导入】创设情境,导入新课。

T:脑洞大开:根据我们所学的科学知识,你怎么样让桌子上的易拉罐动起来(设计意图:创设情境,提出问题,开发学生的思维)S:学生畅所欲言(用吹,用推,放在斜面上、、、、、)T: :同学们的方法都很好,同学们仔细看老师是用什么方法使它滚动起来?【演示】先将未摩擦过橡胶棒靠近易拉罐,看到什么现象;接着再用毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近易拉罐,再问看到什么现象?现象:用毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近易拉罐,易拉罐滚动起来T:刚才老师用什么方法使球滚起来?有你们说的吹、推,有用什么东西来吸过去或粘过去的吗?S:学生说没有T:那老师用的是什么方法?S :摩擦起电T :你怎么知道是摩擦起电呢?回忆小学的科学学习,我们已经知道通过观察什么现象判断是否有电?S:能使灯泡发光T:那我们能不能也让灯发光?教师演示:用毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近氖灯,氖灯会亮一下。

《桥》教学设计教学目标:1.正确、流利、有感情地朗读课文。

2. 理解课文内容,体会文章的思想感情。

3. 领悟课文在表达上的特点。

教学重难点:重点:引导学生抓住课文中老汉的言行以及洪水的描写,感受老共产党员无私无畏、不徇私情、英勇献身的崇高精神,体会课文在表达上的特点。

难点:领悟小小说语言简洁、环境烘托、巧设悬念的表达特设教学过程:一、谈话导入,初识小说1、我们班的同学都特别喜欢读书。

老师想知道你们最近有没有读过小说?说说吧,都读了哪些?(生:我最近看了沈石溪的动物小说,林海音的《城南旧事》,《水浒传》章回小说、魔幻小说、历史小说、武侠小说等等)2、今天这堂课老师将和大家一起阅读并研究谈歌的一篇小说《桥》(板书,齐读)。

它曾获得全国优秀短篇小说奖。

课前,大家都读过这篇小说吧?跟你这段时间读过的小说对照一下,篇幅上你有没有什么发现?(特别短,只有短短的511个字)。

3、像这么短的小说它有一个名称,叫——(微型小说)。

同学们,根据篇幅的长短,我们可以把小说分为长篇小说、中篇小说、短篇小说和微型小说。

微型小说又叫小小说。

(课件出示:长篇小说、中篇小说、短篇小说和微型小说。

)4、那这篇小小说讲得是一个怎样的故事?在表达上又有哪些特色呢?这节课让我们一起走进课文,去了解,去研究。

二、学习字词,整体感知1、下面我们先检查一下同学们的预习情况,这些是这篇课文中的词语。

2、分组学习字词。

(课件出示)咆哮势不可挡狞笑没腿深你拥我挤疯了似的跌跌撞撞乱哄哄拥戴清瘦沙哑揪出谁愿意来读一读?你发现了什么?第一排词语都是描写——洪水的,第二排词语是描写——村民的,最后一排是描写——老汉的。

是啊,这是一场怎样的洪水啊,一起读——咆哮势不可挡狞笑没腿深(洪水放前面再读)就是这样一场洪水,使得村庄里的100多号人——你拥我挤疯了似的跌跌撞撞乱哄哄于是,在这个关键时刻,老汉出现了,一起读——拥戴清瘦沙哑揪出3、词语学得不错,那这篇小说的主人公是谁?(老汉),小说中是如何描写这个老汉的呢?请同学们默读课文7----23自然段,找出直接描写老汉的句子,待会我们一起交流交流。

《植物之间的“爱”和“恨”》教学设计课时目标;1.能正确、流利、有感情地朗读课文,利用批读语,抓重点词句领悟课文内容。

2.了解植物是怎样表现“爱”与“恨”的,激发关注自然、爱科学、学科学的兴趣。

学习重难点:1、通过自主阅读和合作探究,了解植物是怎样表现“爱”与“恨”的,激发关注自然爱科学、学科学的兴趣。

2、感受说明文简洁、准确、朴实的语言特点。

课前准备:课件自制简笔画教学过程:一.图片导入。

1、图片导入。

同学们,请先和老师一起去大自然中走一走吧!植物的世界是多彩的而又神奇的。

这节课让我们来继续关注它们的生长,感受它们的“爱”和“恨”吧!请伸出小手和我一起板书课题《植物之间的“爱”与“恨”》。

板书2.揭示目标课件1这是一篇说明文,这节课我们将在课文旁批的帮助下,读懂这篇文章,弄清植物之间是怎样“爱”和“恨”,以及研究这门科学的意义。

二,这节课,老师设计了几个环节和大家一起学习.﹙一﹚请同学们进入我们今天的第一个环节——师生共读。

1.老师先范读第一段,请同学读第二﹑三段,大家齐读第四段,好不好?2.﹙师评读﹚﹙三﹚.我们一起走进第二个环节——自主学习.我们仍以自学为主,自学之前,老师先交给你一些具体方法:1.借助批注,把你认为是重点的词句批注上你喜欢的符号,并把你的发现和体会批注在旁边。

2·还要带上老师的自学提示。

课件23.提出疑难,做上记号,准备小组交流。

(10分钟)﹙四﹚、接下来是第三个环节——合作探究。

1、迅速成立我们的学习小组吧按平时分好的进行。

2.小组长按自学提示的问题,依次在组内提问,抽组员回答(尽量每个同学都抽到),不完整的其他同学补充。

3、组内同学将自学过程中的发现、收获与大家分享。

3、提出在自学过程中仍未解决的问题,请小组同学帮助,组内仍然不能解决的,小组长记录在本子上,准备在班上交流。

过渡:我们已经养成了不动笔墨不读书的好习惯,这么积极的学习交流,是值得表扬的。

四、接下来是第四个环节——展示交流。

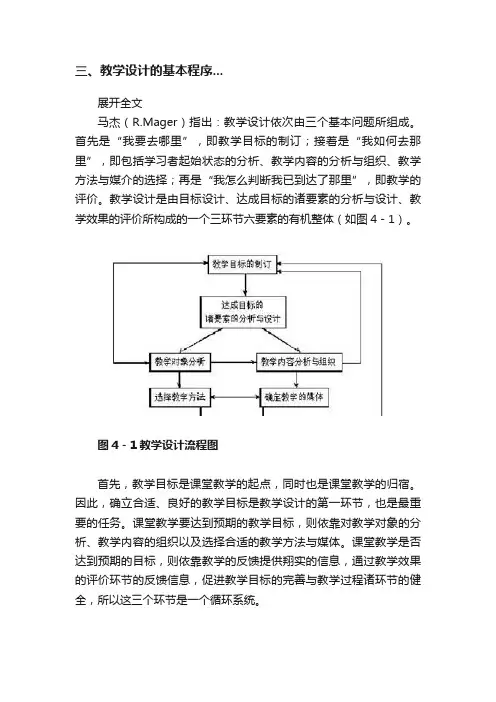

三、教学设计的基本程序...展开全文马杰(R.Mager)指出:教学设计依次由三个基本问题所组成。

首先是“我要去哪里”,即教学目标的制订;接着是“我如何去那里”,即包括学习者起始状态的分析、教学内容的分析与组织、教学方法与媒介的选择;再是“我怎么判断我已到达了那里”,即教学的评价。

教学设计是由目标设计、达成目标的诸要素的分析与设计、教学效果的评价所构成的一个三环节六要素的有机整体(如图4-1)。

图4-1教学设计流程图首先,教学目标是课堂教学的起点,同时也是课堂教学的归宿。

因此,确立合适、良好的教学目标是教学设计的第一环节,也是最重要的任务。

课堂教学要达到预期的教学目标,则依靠对教学对象的分析、教学内容的组织以及选择合适的教学方法与媒体。

课堂教学是否达到预期的目标,则依靠教学的反馈提供翔实的信息,通过教学效果的评价环节的反馈信息,促进教学目标的完善与教学过程诸环节的健全,所以这三个环节是一个循环系统。

(一)教学目标的制订教学目标是在教学之前,预期教学之后学生将从教学活动中学到些什么。

制订教学目标时,我们应了解学生应该学习什么知识,获得哪些能力,同时对这些内容有清楚的表述。

这涉及两个内容:教学目标的类型和教学目标的表述。

1.教学目标设置的类型布卢姆(B.S.Bloom,1913—)等人在其教育目标分类系统中将教学目标分为认知、情感和动作技能三大领域。

(1)认知领域的教学目标。

认知领域是指预期教学后,在学生认知行为方面可能产生的改变。

认知领域的教学目标包括知识、领会、应用、分析、综合和评价六个层次,形成由低到高的阶梯。

知识指对所学材料的记忆。

知识可以分为三个层次:①对特定事物的知识,如人名、地名、物名以及专门术语等;②对处理事物方法的知识,如能记得时间先后,能按某一标准将事物分类,能按程序解决简单问题等;③能凭记忆表达概念的知识,如记得处理事物的原则(如四则运算)以及运用抽象概念(如以文具概念代表所有不同种类的纸、笔等)。

2.1认识无理数教学目标【知识与能力】感受无理数产生的实际背景和引入的必要性.【过程与方法】经历动手拼图过程,发展动手能力和探索精神.【情感态度价值观】通过现实中的实例,让学生认识到无理数与实际生活是紧密联系的,数学是来源于实践又应用于实践的.教学重难点【教学重点】感受无理数产生的背景.【教学难点】会判断一个数是不是无理数.教学准备两张边长为1的正方形纸片,多媒体课件.教学过程第一环节:情境引入导入一:七年级的时候,我们学习了有理数,知道了整数和分数统称为有理数,考虑下面的问题:(1)一个整数的平方一定是整数吗?(2)一个分数的平方一定是分数吗?[设计意图]做必要的知识回顾,为第二环节埋下伏笔,便于后续问题的说理,为后续环节的进行起了很好的铺垫作用.导入二:一个等腰直角三角形的直角边长为1,那么它的斜边长等于多少?利用勾股定理计算一下.【总结】我们在小学学了非负数,在七年级发现数不够用了,引入了负数,即把小学学过的正数、零扩充到有理数的范围,有理数包括整数和分数,那么有理数范围是否能满足我们实际生活的需要呢?第二环节:新知构建探究活动问题:x是整数(或分数)吗?2.把边长为1的两个小正方形,通过剪、拼,设法拼成一个大正方形,你会吗?出示教材P21图2 - 1.图2 - 1是两个边长为1的小正方形,剪一剪、拼一拼,设法得到一个大的正方形.问题1:拼成后的正方形是什么样的呢?问题2:拼成后的大正方形面积是多少?问题3:若新的大正方形边长为a,a2=2,则:①a可能是整数吗?②a可能是分数吗?【总结】没有两个相等的整数的积等于2,也没有两个相等的分数的积等于2,因此a 不可能是有理数.[设计意图]选取客观存在的“无理数”实例,让学生深刻感受“数不够用了”.巧设问题背景,顺利引入本节课题.思路一(1)如图所示,以直角三角形的斜边为边的正方形的面积是多少? (2)设该正方形的边长为b,b满足什么条件?(3)b是有理数吗?【问题解答】(1)由勾股定理可知,直角三角形的斜边的平方为5,所以正方形的面积是5.(2) b2=5.(3)没有一个整数或分数的平方为5,也就是没有一个有理数的平方为5,所以b不是有理数.思路二在下列正方形网格中,先找出长度为有理数的线段,再找出长度不是有理数的线段.【问题解答】构造直角三角形,利用勾股定理可得,长度为有理数的线段有AB,EF.长度不是有理数的线段有CD,GH,MN.[设计意图]创设从感性到理性的认知过程,让学生充分感受“新数”(无理数)的存在,从而激发学习新知的兴趣 ,让学生感受到无理数产生的过程,确定存在一种数与以往学过的数不同,了解学习“新数”的必要性.[知识拓展] 正方形网格中的线段既可以表示有理数,也可以表示有理数之外的数.数轴上的点可以表示有理数,也可以表示有理数之外的数.比如正方形OCBA 的对角线长度就不是有理数,数轴上的点P 表示的就是这个非有理数.网格上长方形(包括正方形)的对角线的长度都不一定是有理数.第三环节:课堂小结通过生活中的实例,证实了确实存在不是有理数的数.第四环节:检测反馈1.在直角三角形中两个直角边长分别为2和3,则斜边的长 ( )A .是有理数B .不是有理数C .不确定D .4答案:B2.下列面积的正方形,边长不是有理数的是 ( )A .16B .25C .2D .4答案:C3.在右面的正方形网格中,按照要求连接格点的线段:长度是有理数的线段为 ,长度不是有理数的线段为 .答案:略第五环节:布置作业一、教材作业【必做题】教材随堂练习及教材习题2.1第1题.【选做题】教材第22页习题2.1第2题.二、课后作业【基础巩固】1.在正方形网格中,每个小正方形的边长为1,则网格上的ΔABC 中,边长不是有理数的线段有 ,在图中再画一条边长不是有理数的线段.【能力提升】2.在任意两个有理数之间都有无数个有理数. 假设a ,b 是两个有理数,且a <b ,在a ,b 两数之间插入一个数为 .【拓展探究】3.把下列小数化成分数.(1)0.6;(2)0.7·;(3)0.3·4·.4.你会在下面的正方形网格(每个小正方形面积为1)中画出面积为10的正方形吗?试一试.【答案与解析】1.AB ,BC ,AC 略(解析:AB 2=42+12=17,BC 2=22+32=13,AC 2=22+42=20.)2.a+b 2(解析:答案不唯一,如插入a 和b 正中间的数.)3.解析:(1)0.6=35; (2)设0.7·=x ,则10x =7.7·,∴9x =7,从而x =79;(3)设0.3·4·=x ,则100x =34.3·4·,∴99x =34,从而x =3499.解:(1)0.6=35. (2) 0.7·=79. (3) 0.3·4·=3499.4.略板书设计2.1.1认识无理数1.拼接正方形.2.做一做.3.a ,b 存在,但不是有理数.教学设计反思成功之处大量事实证明,与生活贴得越近的东西就越容易引起学生的浓厚兴趣,更能激发学生学习的积极性.为此,本课时通过拼图游戏引发学生学习的欲望,把课程内容通过学生的生活经验呈现出来,然后进行大胆质疑.不足之处在教学过程中,没有刻意安排一些环节,帮助理解能力差的学生加深对“新数”的理解. 再教设计设计更多的实例让理解能力差的学生较好地理解“新数”.为进一步学习“新数”,即第二课时的教学埋下伏笔.。

教学设计流程三个阶段七个环节Teaching design is a complex process that involves three main stages and seven key elements. The process begins with planning, moves onto implementation, and finishes with evaluation. Each stage and element plays a crucial role in ensuring that the teaching design is effective and meets the needs of both students and educators. In the planning stage, educators must consider the learning objectives, content, teaching methods, and assessment strategies. This stage lays the foundation for the entire teaching design process, as it sets the direction and goals for the teaching program.教学设计是一个复杂的过程,涉及三个主要阶段和七个关键要素。

该过程始于规划,转移到实施,最终以评估结束。

每个阶段和要素在确保教学设计有效并满足学生和教育工作者需求方面起着至关重要的作用。

在规划阶段,教育工作者必须考虑学习目标、内容、教学方法和评估策略。

这个阶段为整个教学设计过程奠定了基础,因为它为教学计划设定了方向和目标。

During the implementation stage, educators put their plans into action by delivering the lessons, engaging students in learning activities, and providing support as needed. This stage requireseffective communication, time management, and the ability to adapt to unforeseen challenges. Educators must remain flexible and responsive to students' needs, while also ensuring that the teaching methods align with the established goals and objectives.在实施阶段,教育工作者通过传授课程、引导学生参与学习活动并在需要时提供支持将他们的计划付诸实践。

《人体的神经调节》教案教学目标知识与技能(1)概述神经调节的基本方式、结构基础。

(2)分析兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递过程。

(3)应用兴奋传导原理,辨别传导方向,解决实际问题。

过程与方法(1)通过观察兴奋传导的动态过程,培养学生分析、比较、归纳等逻辑推理能力。

(2)通过利用电学原理分析膜电位变化,提高学生学科之间相互渗透的迁移能力。

情感态度价值观(1)通过科学发现,培养学生实事求是的科学态度和不断探究的科学精神。

(2)透过纷繁复杂的生命现象揭示事物普遍联系,建立唯物主义世界观。

(3)通过认识生命本质,渗透协调美和思想美。

教学重难点重点:兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递。

难点:兴奋在神经元之间的传递。

教学过程【环节一】:创设情境,引入新课教师:今天!在学习新知识以前,我们一起做一个非常简单的小游戏——打手(规则是彼此伸出手掌,手心上下相向而对,先一方打,另一方躲,谁打到对方算谁赢,五次之后再交换),来回忆一下我们初中曾经学过的相关知识。

教师:在刚才的活动中胜利方举手。

祝贺大家!请同学们思考:刚才我们做的这个活动,主要是在你们的什么系统的参与调节下完成的?该游戏在速度上有什么要求?机体主要通过什么调节来在短时间内完成这些动作?学生:神经系统;基本方式是反射。

下面我们一起回顾相关知识。

【环节二】、温故知新,强化认知1.课件展示人的神经系统图片。

请学生根据该图片思考下列两个问题。

人的神经系统由几部分构成?神经系统结构和功能的基本单位是什么?神经元的结构:(课件展示神经元的结构):请学生根据神经元的结构图简述神经元的结构(手掌和胳膊的类比)根据情况,鼓励相关同学。

总结:一个神经元就是一个完整的高度特化的细胞。

细胞体适合综合处理信息和作为代谢中心;突起适合接受和传递信息;髓鞘则起着保护的作用,使许多神经纤维可以同时传导而互不干扰,从而保证神经调节的精确性。

2.神经调节的基本方式课件展示问题:1.神经调节的基本方式是是反射。

圆的认识练习课一教学设计3篇圆的认识教学课件下面是收集的圆的认识练习课一教学设计3篇圆的认识教学课件,供大家阅读。

圆的认识练习课一教学设计1圆的认识(2)教学目标:1.学生进一步感受圆的特征,能熟练地用圆规画指定大小的圆,会运用圆的知识解释一些日常生活现象或解决一些简单的实际问题。

2.学生在画圆和解决实际问题的活动中进一步积累认识图形的学习经验,增强空间观念。

教学重点:能运用圆的知识解决生活中的实际问题。

教学难点:在解决实际问题的过程中感受圆的特征。

教学过程:一、情景引入,回顾再现同学们:我们已经认识了圆,谁来介绍介绍有关圆的知识?学生思考后回答,教师有选择地板书:圆心、半径、直径、轴对称图形。

师:有关圆的知识在我们生活中应用非常广泛,与我们的生活紧密相连,所以,我们不但要学好,还要用好,你们说对吗?揭示课题,这节课我们进行圆的认识有关练习,并板书课题:圆的认识练习。

二、分层练习,强化提高(一)、基本练习1.(1)在同一个圆内,所有的半径都(),所有的直径(),直径是半径的(),半径是直径的()。

(2)把圆规两脚分开,使两脚的距离是厘米,这样画出圆的半径是(),直径是()。

(3)连接()和()任意一点的线段叫圆的半径,用字母()表示。

它的长度就是画圆时()的距离(4)通过圆心,并且两端都在圆上的线段叫做(),用字母()表示。

2.画一画(1)半径是2厘米的圆。

(2)直径是6厘米的圆。

(3)学生先独立在书上画圆,再和同桌比一比,看谁画的圆大?师:比较圆的大小,其实就是比圆的半径或直径的大小。

在同一页画圆为什么位置不同?大小不同?(圆心决定圆的位置,半径决定圆的大小)3.小组讨论:(大册44页)在正方形内画一个最大的圆,圆的半径是多少?怎么确定最大圆的圆心和半径?(1)学生试画最大的圆。

(2)全班交流:① 展示学生画的正方形内最大的圆。

② 指名说一说怎么确定正方形内最大圆的半径?圆的半径和正方形的边长有什么关系?4.练习十三7、8 回忆画对称轴和补充完整轴对称图形的方法三、拓展练习同学们:填空、作图都没有难倒你们,那么下面的题是否有信心做对?1.发现在圆中所有连接圆上两点间的线段中,什么最长?通过圆心的那一条,即圆的直径最长。

《Lesson1 》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够掌握本节课的重点词汇,如_____、_____、_____等。

学生能够理解并正确运用本节课的重点句型,如“_____”和“_____”。

学生能够熟练朗读课文,发音准确、语调自然。

2、过程与方法目标通过多种教学方法,如情景教学、小组合作学习等,培养学生的自主学习能力和合作精神。

引导学生在实际情境中运用所学知识,提高学生的语言运用能力和思维能力。

3、情感态度与价值观目标激发学生学习英语的兴趣,增强学习自信心。

培养学生的跨文化意识,了解英语国家的文化习俗。

二、教学重难点1、教学重点重点词汇的发音和拼写。

重点句型的结构和用法。

2、教学难点如何让学生在实际情境中灵活运用所学句型进行交流。

理解课文中的一些复杂句子和语法点。

三、教学方法1、情景教学法创设生动有趣的情景,让学生在真实的语境中学习和运用语言。

2、任务驱动法布置具体的任务,让学生在完成任务的过程中掌握知识和技能。

3、小组合作学习法组织学生进行小组合作学习,培养学生的合作意识和交流能力。

四、教学过程1、导入(5 分钟)通过播放一段与本节课主题相关的英语视频或展示一些图片,引起学生的兴趣,导入新课。

2、词汇学习(10 分钟)教师呈现本节课的重点词汇,带领学生朗读,纠正发音。

利用图片、实物或动作等方式帮助学生理解词汇的含义。

3、句型学习(10 分钟)教师讲解重点句型的结构和用法,并举例说明。

引导学生模仿例句进行造句练习,加强对句型的理解和运用。

4、课文学习(15 分钟)教师播放课文录音,让学生边听边理解。

学生分小组朗读课文,教师巡视并给予指导。

教师对课文中的重点句子和语法点进行讲解,帮助学生理解课文内容。

5、巩固练习(10 分钟)设计一些与词汇和句型相关的练习题,如填空、选择、翻译等,让学生进行巩固练习。

组织学生进行小组活动,让他们根据给定的情景运用所学知识进行对话练习。

6、课堂小结(5 分钟)教师与学生一起回顾本节课所学的重点内容,包括词汇、句型和课文。

同心结教学设计一、教学内容本课是五年级上册第三单元的第一课时,学习编制同心结,读懂基本的实体图、示意图,初步掌握制作绳结的技能,感受传统工艺的文化内涵。

二、教学目标1.学会单个同心结的编制方法。

2.培养细心编织的好习惯。

3.了解同心结的寓意,感受传统工艺的文化内涵。

三、教学重点学会单个同心结的编制方法。

四、教学难点学会单个同心结的编制方法。

五、教学准备剪刀、编织绳等。

六、教学过程第一课时环节一:图片导入,激趣导题。

1.课件展示生活中的各种绳结。

同学们,这些绳结漂亮吗?绳子不仅是人类最早使用的工具之一,它还衍生出了很多绳结装饰品,它们是人们智慧的结晶,体现了中华文化的艺术之美。

想学习怎么制作绳结吗?今天就让我们一起来学习做同心结吧。

设计意图:通过欣赏图片的的方式引出各种绳结,让学生感受到传统手工之美,对绳结产生制作兴趣。

环节二:合作探究,学习新知1.引导思考:孩子们,在做绳结之前我们需要准备哪些工具和材料呢?请同桌交流说一说吧。

2.小组交流:你认为做绳结应注意哪些注意事项?找代表积极发言总结。

预设:细心,有耐心,注意看好步骤等。

设计意图:通过小组合作探究,促进小组成员之间的互助与合作。

为学生创设充分表现自我的氛围。

通过小组间的探讨,促进全班的思考交流。

环节三:观看示范,探究方法1.同学们总结很到位,下面我们就通过一个视频来看一下如何制作同心结,思考制作的步骤在怎样的。

(学生说一说)2.学生总结制作同心结的步骤:(1)根据所编同心结的大小选择粗细不同的编织绳。

编小的同心结,用细绳;编大的同心结,用粗绳。

(2)将选好两根红色编织绳剪成一样长。

(3)将其中一根红绳的下端按顺时针方向绕一个圈,并从圈中穿出。

(4)第二根绳的下端从上方穿过第一根绳圈后,按逆时针方向绕成一个圈,并从圈中穿出。

(5)同时拉紧红绳的两端,一个同心结就编好了。

(6)重复上述的步骤,即可编出连续的同心结。

我们还可用同心结编出一些饰品,比如手链。

《指数函数及其性质》(第一课时)教学设计创新整合点运用几何画板软件的作图功能、动态演示功能、反射功能,突出学习重点,突破学习难点。

首先,设计“动手实践1”,运用作图功能帮助学生在同一坐标系中绘出多个指数函数图象,提高学生动手实践能力,加深对指数函数定义的认识,突出学习重点。

其次,设计“动手实践2”,运用动态演示功能,呈现指数函数图象随底数的变化情况,验证底数取定义范围内任意值时,指数函数所具备的性质,增强学生对图象的直观感知,突破学习难点。

运用极域电子教室系统的“屏幕广播”“文件分发”“学生演示”功能,实现图象共享,提高学习效率,突破学习难点。

教学中,学生设计解析式,小组汇总,使用“几何画板”绘图,小组讨论性质,代表发言。

如果没有极域电子教室系统,学生所绘图象只能呈现在自己的计算机上,无法实现共享,正是由于“学生演示”功能的使用,使得全班同学快速共享大量图象,提高了学生对研究过程的参与程度,学习效率明显提高。

教材分析本节课是普通高中课程标准实验教科书?数学(必修1)人教A版第二章第一节第二课《指数函数及其性质》。

本节课的内容在教材中起承上启下的关键作用。

一方面,指数函数是在学生系统学习了函数概念,基本掌握了函数性质的基础上进行研究的第一个重要的基本初等函数,是在初中正比例函数、一次函数和二次函数掌握的前提下推出的。

作为基本初等函数,它是高中函数概念及性质的第一次应用。

另一方面,指数函数是后续学习对数函数和幂函数的基础,在研究方法上起到示范作用。

因此,指数函数是本章的重点内容之一。

学情分析从学生的知识上看,他们已经学习了函数的概念和函数的基本性质,对函数的性质和图象的关系已经有了一定的认识,但对如何研究一个新的函数,还需要教师在方法上进行引导。

从学生现有的学习能力看,通过初中对函数的认识与理解,学生已具备了一定的观察事物的能力,积累了一些研究问题的经验,初步具备了抽象、概括的能力。

同时,学生掌握了“几何画板”的基本操作。