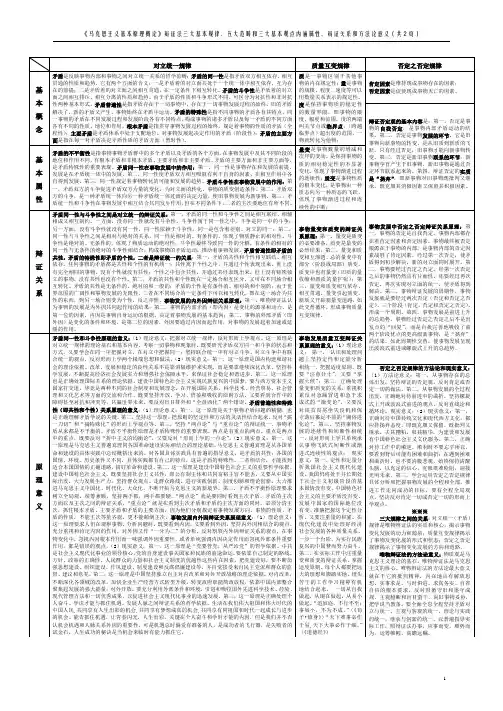

《马克思主义基本原理概论》辩证法三大规律及范畴总结

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:2

马克思主义基本原理概论重点知识概括马克思主义是关于全世界无产阶级和全人类彻底解放的学说,它由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三大部分组成,是马克思、恩格斯在批判地继承和吸收人类关于自然科学、思维科学、社会科学优秀成果的基础上于 19 世纪 40 年代创立的,并在实践中不断地丰富、发展和完善。

一、马克思主义哲学(一)辩证唯物主义1、物质观世界是物质的,物质是客观存在的,不以人的意志为转移。

物质的唯一特性是客观实在性。

2、意识观意识是人脑对客观世界的主观映象。

意识具有能动性,能够能动地认识世界和改造世界。

3、运动观物质是运动的,运动是物质的存在方式和根本属性。

运动是绝对的、无条件的,静止是相对的、有条件的。

4、时空观时间和空间是物质运动的存在形式。

时间是一维的,空间是三维的。

(二)唯物辩证法1、两大总特征:联系和发展联系具有普遍性、客观性、多样性和条件性。

发展是前进的、上升的运动,发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

2、三大规律(1)对立统一规律这是唯物辩证法的实质和核心。

矛盾即对立统一,矛盾具有普遍性和特殊性。

矛盾的普遍性要求我们敢于承认矛盾,分析矛盾,勇于揭露矛盾,积极寻找正确的方法解决矛盾;矛盾的特殊性要求我们具体问题具体分析。

(2)质量互变规律事物的发展是量变和质变的统一。

量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。

(3)否定之否定规律事物的发展是前进性与曲折性的统一。

新事物必然战胜旧事物,但新事物的发展不是一帆风顺的。

(三)认识论1、实践与认识的关系实践是认识的基础,实践决定认识。

认识对实践具有反作用,正确的认识能够指导实践取得成功,错误的认识会导致实践失败。

2、认识的发展过程认识具有反复性、无限性和上升性。

从实践到认识,再从认识到实践,是一个波浪式前进和螺旋式上升的过程。

(四)历史唯物主义1、社会存在与社会意识的关系社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。

2、生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力;经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

唯物辩证法两大观点,三大规律,五大范畴摘要:1.引言:介绍唯物辩证法的基本概念和意义2.唯物辩证法的两大观点3.唯物辩证法的三大规律4.唯物辩证法的五大范畴5.结论:总结唯物辩证法的重要性和应用价值正文:一、引言唯物辩证法是马克思主义哲学的核心观点,是一种科学的认识世界和改变世界的方法。

它是对人类认识史上的一次伟大飞跃,为我们揭示了自然界、社会和思维的普遍规律。

学习和运用唯物辩证法,对于我们提高认识能力、增强思维能力、推动事业发展具有重要意义。

二、唯物辩证法的两大观点唯物辩证法包括两大观点,即唯物论和辩证法。

唯物论认为,世界是物质的,物质决定意识,先有物质后有意识。

辩证法则认为,世界是普遍联系和永恒发展的,一切事物都处于不断的矛盾运动之中。

三、唯物辩证法的三大规律唯物辩证法的三大规律包括对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律。

1.对立统一规律:揭示了事物发展的根本动力是事物内部的矛盾。

事物的发展是矛盾双方的对立统一、斗争和转化的过程。

2.质量互变规律:揭示了事物发展的渐进性和飞跃性。

事物的发展总是从量的积累到质的飞跃,通过不断的量变达到质变。

3.否定之否定规律:揭示了事物发展的前进性和曲折性。

事物的发展是一个否定之否定的过程,新的事物总是在旧事物的基础上产生,通过否定旧事物中的消极因素,保留积极因素,实现事物的前进和发展。

四、唯物辩证法的五大范畴唯物辩证法的五大范畴包括原因和结果、必然性和偶然性、可能性和现实性、形式和内容、现象和本质。

这五大范畴,揭示了事物之间的内在联系,帮助我们全面地认识和把握事物。

五、结论唯物辩证法作为一种科学的哲学方法,对于我们认识世界和改变世界具有重要的指导意义。

唯物辩证法两大观点,三大规律,五大范畴唯物辩证法是马克思主义哲学的重要组成部分,主要包括两大观点、三大规律和五大范畴。

一、两大观点:1. 辩证唯物主义观点:辩证唯物主义认为,世界的发展是辩证的、全面的、不断变化和发展的,事物之间存在着内在的矛盾和斗争。

辩证唯物主义认为,物质是世界的本原,意识是物质的产物。

物质决定意识,意识反作用于物质,二者互为基础与反映关系。

2. 唯物辩证法观点:唯物辩证法认为,事物的发展是以量变为质变的辩证规律为基础,主要通过对事物的否定和否定之否定的运动实现发展。

唯物辩证法强调辩证思维方法,即通过对矛盾的辨证分析和综合统一,认识事物的本质和运动规律。

二、三大规律:1. 质量互变规律:事物的性质和质量的变化是相互联系、相互影响的。

当事物的内部矛盾和对立发展到一定程度时,就会产生新的质变。

2. 总量变化规律:事物的总量变化是通过事物的量变积累逐渐发展到一定程度,从而引起新的质变。

3. 否定之否定规律:事物的发展是通过事物的否定和否定之否定的运动实现的。

即事物在发展过程中,旧的事物经过否定被新的事物取而代之,新的事物又在一定条件下产生新的否定。

三、五大范畴:1. 联系(或互相对立):事物之间存在着内在的联系和相互作用,同时也具有对立的矛盾关系。

2. 内部矛盾(或矛盾运动):事物自身内在的矛盾和斗争是推动事物发展的动力。

3. 质量(或性质):事物的本质和质量是事物存在和发展的根本特性。

4. 过程(或发展):事物的运动和发展是一个不断变化的过程,通过量变实现质变。

5. 基础和上层建筑:事物的基础是物质世界,而上层建筑是在物质基础上形成的,两者之间存在着相互作用与制约关系。

辩证法的三大规律辩证法三大规律,即对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律。

这三大规律在哲学上普遍性达到极限程度。

这是黑格尔在《逻辑学》中首先阐述出来的,恩格斯则将它从《逻辑学》中总结和提炼出来,从而使辩证法的规律变得更加清晰了。

辩证法规律揭示的全是极限本质之间的联系,是抽象程度最高的产物。

尽管辩证法的规律都是从概念的推演中抽象出来的,但是这些规律完全与客观现实的本质运动相一致,因此它们都是具有极限真理的客观规律。

辩证法的三大规律彼此之间的联系是一分为二的关系。

基本规律是对立统一规律,它是其中的“一”。

量变质变规律与肯定否定规律是“二”。

用逻辑关系图表示,是这样的形式:对立统一规律┤ (核心规律)┌量变质变规律——变化规律:内部变化规律└肯定否定规律——发展规律:外部过程规律否定之否定规律包含在肯定否定规律内部,属于发展的连续性具有的客观规律。

从哥德巴赫猜想的哲学证明中我们看到,对立统一规律表现得最突出,其次是量变质变规律。

否定之否定规律存在不存在呢?我们说,这个规律在哲学证明中也体现出来了,但是很不明显。

对立统一规律对立统一规律即事物的矛盾规律,揭示了事物联系的根本内容和发展的动力,是唯物辩证法的实质和核心。

质量互变规律事物的质、量、度。

任何事物都具有质和量这两种规定性。

质是指一事物区别于它事物的内部的规定性。

量是指事物存在和发展的规律。

一定的事物都具有一定的质和一定的量。

是质和量的统一体。

?质与事物是直接同一的,一定的质就是一定的事物。

质是人们区分、认识具体事物的客观依据。

量与事物不是直接同一的。

事物在一定范围内量的变化,只要不引起质的变化,一事物仍保持其质的稳定性,仍是原来的事物。

这种保持事物质的数量界限就是度。

度是质和量的统一。

否定之否定规律否定之否定规律.肯定—否定—否定之否定,是事物矛盾运动的进一步展开,它所提示的是事物发展的道路和总趋势。

1、事物的肯定方面和否定方面。

肯定方面是指保持事物自身存在和性质稳定的方面;否定方面则是事物否定自身存在,促使事物质变走向死亡的方面。

三大规律、五大范畴和三个观点三大规律:对立统一规律:世界上任何事物的内部和事物之间都包含矛盾的两个方面,矛盾的双方既对立又统一。

事物的运动发展在于自身的矛盾运动,矛盾的斗争性和同一性、普遍性和特殊性(共性和个性、绝对和相对、一般和个别)统一于客观事实。

对立统一规律揭示了事物发展变化的源泉和动力,它贯穿于唯物辩证法其它规律和范畴之中,是唯物辩证法科学体系的实质和核心。

量变质变规律:任何事物的变化都是由量变到质变的过程,量变到一定程度引起质变,产生新质,然后,在新质的基础上又开始新的量变。

量变是质变的基础和必要的准备,质变是量变的必然结果。

量变质变规律揭示事物发展的形式和形态。

否定之否定规律:任何事物的发展变化都是新事物对旧事物的否定,是事物内部的肯定和否定两方面矛盾斗争的结果,是事物自我发展的过程,但是否定并不是全盘抛弃,而是“扬弃”,是克服和保留的统一。

新事物否定旧事物然后被更新的事物否定,一切事物都是如此“螺旋式”向前发展。

否定之否定规律揭示了事物发展的趋势和道路,即事物的发展表现为前进性和曲折性的统一,新事物是不可战胜的。

五大范畴:是对事物最普遍的辩证关系的概括和反映,是辩证思维的逻辑形式,它们从不同侧面揭示了物质世界的普遍联系和发展。

内容和形式:内容决定形式,形式为内容服务,内容必须通过形式表现,形式对内容具有反作用,内容和形式存在于统一体中,不可分割。

现象和本质:本质和现象是揭示客观事物内部联系和外在表现之间相互关系的范畴,二者既对立又统一。

现象是外在的、个别的、具体的、片面的、丰富的、生动的,而本质则是内在的、一般的、深沉的、单纯的。

但是二者又是统一的,没有脱离本质的现象也没有脱离现象的本质,现象是本质的外露和表现,现象背后隐藏着事物的本质,二者不可分割。

第一,任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的,即任何事物都具有内在的结构性。

第二,任何事物都不能孤立存在,都同其他事物处于一定的相互联系之中。

第三,整个世界是一个相互联系的统一整体。

任何事物都是统一的联系之网上一个网结,并通过它体现出联系的普遍性。

(3)联系具有多样性不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。

事物内部的本质的必然的联系即规律性。

恩格斯关于联系的客观普遍性的观点,有一段精辟的论述:恩格斯说过:“当我们深思熟悉地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候,首先呈现在我们眼前的,是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面。

”这就是说,世界上没有绝对孤立的东西,整个世界就是一个普遍联系的整体,任何事物都是整个世界这个普遍联系之网的网上纽结,这就是联系的客观普遍性。

3.坚持事物普遍联系原理的意义(1)马克思主义关于事物普遍联系的原理,要求人们要善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性观念,从动态中考察事物的普遍联系。

(2)当代中国正在以科学发展观为指导构建社会主义和谐社会,这就要求人们正确认识和处理人与自然、人与人、人与社会的相互关系,促进经济社会的协调和持续的发展,促进人的全面发展。

(3)当今世界是开放的世界,各个国家、各个民族之间的相互联系日趋紧密,这就要求我们把握世界发展进程中诸方面的相互联系,把对外开放作为基本国策,抓住机遇,努力发展自己。

马克思主义的唯物辩证法科学地阐明了物质世界的普遍联系,把普遍联系的观点看作自己学说的一个总的特征,所以,从这个意义上说,唯物辩证法是“关于普遍联系的科学”。

为什么唯物辩证法又是关于永恒发展的科学呢?这是因为,事物既不是绝对孤立的,也不是绝对静止的。

事物之间的相互联系、相互作用构成了运动、变化和发展。

运动就是一般的变化,是物质的根本属性,发展是前进上升的运动,是新事物的产生和旧事物的灭亡,是新陈代谢。

马克思主义的唯物辩证法科学地揭示了发展的源泉和动力、本质和规律、形式和内容、方向和道路,所以,从这个意义上说,唯物辩证法又是“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”,是关于永恒发展的科学。

唯物辩证法两大观点,三大规律,五大范畴唯物辩证法是马克思主义哲学的核心内容之一,它包括了许多重要观点、规律和范畴。

本文将以《唯物辩证法两大观点,三大规律,五大范畴》为标题,详细介绍唯物辩证法的相关内容。

唯物辩证法的两大观点是唯物主义和辩证法。

唯物主义认为世界是物质的,物质是客观存在的,意识是物质的产物。

辩证法强调对事物的矛盾运动和变化的认识,认为矛盾是事物发展的根本原因,通过矛盾的斗争推动事物的前进。

唯物辩证法的三大规律包括了辩证统一规律、矛盾普遍规律和质量互变规律。

辩证统一规律指的是事物的同一性和斗争性的统一。

事物在一定条件下既保持着自身的同一性,又通过内部矛盾的斗争来推动自身的发展。

矛盾普遍规律强调了事物内部的矛盾和斗争是普遍存在的,没有例外。

任何事物都是由矛盾构成的,矛盾是事物发展的动力。

质量互变规律指的是事物发展的过程中,质量的数量变化会引起性质的变化。

当事物的数量积累到一定程度时,就会发生质变,产生新的质量。

唯物辩证法的五大范畴包括了对立统一、斗争、转化、否定之否定和质变。

对立统一指的是事物内部存在着相互对立的矛盾,但同时又存在相互依存、相互作用的关系。

斗争是矛盾的表现形式,通过矛盾的斗争推动事物的发展。

转化是事物在发展过程中由一种状态转变为另一种状态的过程。

否定之否定指的是事物发展的过程中,旧的事物通过否定被新的事物所取代,新的事物又包含了旧事物的一部分内容。

质变是指事物在一定条件下发生质的变化,产生新的质量。

综上所述,唯物辩证法的两大观点、三大规律和五大范畴构成了其核心内容。

通过对唯物辩证法的认识,可以更好地理解世界的运行规律,指导人们进行实践活动,推动社会的进步。

一、唯物论(三观两原理一方法论)10个原理1、三观:物质观、意识观和实践观①物质观:物质和运动的辩证关系原理:世界上一切事物都处在运动和变化之中,运动是物质的根本属性和存在方式,物质是运动的物质,脱离运动的物质是不存在的;运动是物质的运动,物质是运动的承担者(主体),脱离物质的运动是不存在的。

运动和静止的辩证关系原理:区别:运动是绝对的、无条件的、永恒的,静止是相对的、有条件的和暂时的联系:静止是绝对运动的一种特殊状态,物质世界是绝对运动和相对静止的统一。

只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论。

运动的物质与时间、空间的辩证关系原理:空间是物质的广延性或伸张性。

空间的特点是三维性,即具有长、宽、高三度。

时间是物质运动的持续性、顺序性。

时间的特点是一维性,即一去不复返的性质。

时间、空间与物质运动是不可分离的:一方面,物质运动总是在一定的时间和空间中进行的,离开了时间和空间的物质运动是不存在的;另一方面,时间和空间也离不开物质的运动,离开了物质运动的时间、空间同样是不存在的。

(人的时间观念既有相对性又有可变性)时空的绝对性和相对性的辩证关系原理:时间和空间的绝对性,是指时间和空间作为运动着的物质的存在方式是客观实在的,不以人的意志为转移;所谓时间和空间的相对性,是指时间和空间作为运动着的物质的存在方式又是客观具体的,它因物质具体形态和运动速度的不同而不同,因而是相对的。

时空的有限性与无限性的辩证关系原理:时空的无限性是指物质世界的存在方式和发展的持续性是无限的,物质世界具有永恒性。

时空的有限性是指物质存在的各种具体形态在时间和空间上又都是有限的。

②意识观:意识的能动性原理:第一,在认识世界过程中,意识不仅可以反映事物的现象,而且可以通过抽象思维反映事物的本质和规律。

第二,在改造世界的过程中,意识具有指导性。

意识可以通过实践把观念的东西变成现实的东西。

唯物辩证法的“三大规律”和“五大范畴”‘三个基本观点’三大规律::世界上任何事物的内部和事物之间都包含矛盾的两个方面,矛盾的双方既对立又统一。

事物的运动发展在于自身的矛盾运动,矛盾的斗争性和同一性、普遍性和特殊性(共性和个性、绝对和相对、一般和个别)统一于客观事实。

对立统一规律揭示了事物发展变化的源泉和动力,它贯穿于唯物辩证法其它规律和范畴之中,是唯物辩证法科学体系的实质和核心。

任何事物的变化都是由量变到质变的过程,量变到一定程度引起质变,产生新质,然后,在新质的基础上又开始新的量变。

量变是质变的基础和必要的准备,质变是量变的必然结果。

量变质变规律揭示事物发展的形式和形态。

任何事物的发展变化都是新事物对旧事物的否定,是事物内部的肯定和否定两方面矛盾斗争的结果,是事物自我发展的过程,但是否定并不是全盘抛弃,而是“扬弃”,是克服和保留的统一。

新事物否定旧事物然后被更新的事物否定,一切事物都是如此“螺旋式”向前发展。

否定之否定规律揭示了事物发展的趋势和道路,即事物的发展表现为前进性和曲折性的统一,新事物是不可战胜的。

五大范畴:是对事物最普遍的辩证关系的概括和反映,是辩证思维的逻辑形式,它们从不同侧面揭示了物质世界的普遍联系和发展。

内容决定形式,形式为内容服务,内容必须通过形式表现,形式对内容具有反作用,内容和形式存在于统一体中,不可分割。

本质和现象是揭示客观事物内部联系和外在表现之间相互关系的范畴,二者既对立又统一。

现象是外在的、个别的、具体的、片面的、丰富的、生动的,而本质则是内在的、一般的、深沉的、单纯的。

但是二者又是统一的,没有脱离本质的现象也没有脱离现象的本质,现象是本质的外露和表现,现象背后隐藏着事物的本质,二者不可分割。

对立表现在:在特定的界限和范围内,原因和结果具有确定的界限和先后次序,原因就是原因,结果就是结果,既不能混淆也不能颠倒。

它们的统一表现在:二者相互依存,相互联系,相互作用,并在一定条件下相互转化。

第二节物质世界的普通联系和永恒发展世界的存在方式:1.辩证法2.形而上学(两种根本对立的发展观)唯物辩证法:(1)二大特征:1.普通联系:联系的本质:联系是指事物之间以及事物内部诸要素之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

联系的特征:客观性、普通性、多样性、条件性、中介性、具体性联系的客观性是客观事物本身所固有的,是不以人的主观意志为转移的联系联系的客观性:要求人们从事物的固有联系中把握事物,切忌主观臆断,否则会犯唯心主义的错误。

抓住事物的表面相似之处,把主观臆造的联系强加给客观事物,这是诡辩论的主要表现。

每一事物内部的各个要素,部分、方面及其发展的各个阶段、过程都是相互联系的;每一事物都与其他事物处于相互联系之中,世界是相互联系的统一整体,每一事物都是世界普通联系中的一个成分或环节,并通过它表现出联系的普通性。

联系的多样性:事物的联系是李俊基复杂多样的。

按照联系的特点和性质可分为:内部联系的外部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系、直接联系和间接联系等等。

事物的不同联系对事物的存在和发展起着不同的作用。

联系的条件性:世界上任何联系都是有条件的。

条件-指同特定事物相联系的、对糨的存在和发展发生作用的诸要素的总和。

具体地、全面地分析各种条件,是我们弄清问题、解决矛盾的必要前提.联系的中介性:一切联系归根到底都是一种中介联系。

中介-事物相互联系的媒介、环节或桥梁,世界的普遍联系是通过“中介”来实现的。

联系的方式,可以分为直接联系和间接联系,事物之间的直接联系也要具备一定的物质手段和条件,即中介。

联系的具体性:联系都是相互区别的事物之间的联系,辩证的联系以承认事物之间的区别为前提,相互区别的事物又通过联系而相互转化。

普通联系原理的意义:坚持马克思主义的普通联系的原理,要求人们善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性的观念,从动态中考查事物的联系。

唯物辩证法普遍联系的观点要求我们用整体的观点认识事物,正确处理整体与部分的关系。

马克思主义哲学原理及方法论一、辩证唯物论1.世界的物质统一性原理。

原理内容:自然界是物质的,人类社会的产生、存在、发展及其构成要素也具有客观的物质性;世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。

方法论:要求我们在想问题、办事情时要一切从实际出发,实事求是。

2.物质和运动的辩证关系原理原理内容:物质是运动的物质,运动是物质的固有属性和存在方式;运动是物质的运动,物质是运动的承担者,脱离物质的运动和脱离运动的物质是不存在的。

方法论:要求我们用运动、变化、发展的观点看问题。

3.运动和静止的辩证关系原理原理内容:运动是绝对的、无条件的和永恒的;静止是相对的、有条件的和暂时的。

静止是运动的一种特殊状态。

任何事物都是绝对运动和相对静止的统一。

方法论:要求我们用运动、变化、发展的观点看问题,要肯定相对静止的存在。

4.物质和意识的辨证关系原理(1)原理:物质决定意识,意识是客观事物在人脑中的反映。

方法论:要求我们在想问题、办事情的时候,要一切从实际出发,主观符合客观,实事求是。

(2)原理:意识对物质具有能动作用。

意识能够能动地认识世界,意识活动具有目的性、计划性,主动创造性和自觉选择性。

意识能够能动地改造世界,意识对改造客观世界具有指导作用,正确的思想意识促进客观事物的发展,错误的思想意识阻碍客观事物的发展。

对人体的生理活动具有调节和控制作用,高昂的精神催人向上,使人奋进;萎靡的精神使人美观、消沉,丧失斗志。

方法论:要求我们重视意识的作用,自觉地树立正思想意识,克服错误的思想意识。

5.规律的客观性和人的主观能动性的辨证关系原理:规律是客观的,它发生作用不以人的意志为转移,它既不能被创造,也不能被消灭,规律制约人的主观能动性的发挥。

另一方面,按客观规律办事也离不开发挥人的主观能动性。

在客观规律面前,人并不是无能为力的。

人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福于人类。

马克思主义哲学基本原理一、辨证唯物主义是关于联系和发展的科学1辨证唯物主义是关于联系和发展的科学唯物辨证法的内容:三大规律和一系列范畴对立统一规律是最根本的规律:1)对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力2)对立统一规律是理解唯物辨证法其他规律和范畴的钥匙3)矛盾分析方法是最根本的认识方法二、唯物辨证法的三大基本规律1 对立统一规律(1)矛盾的同一性和斗争性矛盾的斗争性:指矛盾双方互相排斥,互相反对的性质矛盾的同一性:指矛盾双方互相联系,互相吸引的性质两层含义:1)互相依存2)互相贯通,互相转化矛盾同一性和斗争性的关系:相互区别,相互联系区别:1)在事物发展中的地位不同2)矛盾同一性是有条件的因而是相对的3)矛盾斗争性是无条件的因而是绝对的联系:1)矛盾的斗争性是同一性的基础和前提2)矛盾的同一性是斗争性的条件矛盾的同一性和斗争性关系原理告诉我们:在分析和处理任何矛盾的时候,必须在斗争中把握同一,在同一中把握斗争,反对任何割裂两者关系的片面性,要防止一种倾向掩盖另一种倾向(2)矛盾是事物发展的动力:1)对立面的统一和斗争推动着事物的发展矛盾同一性在事物发展中的作用:◊1矛盾一方的发展以另一方的某种发展为条件◊2矛盾双方互相利用,各吸取自身的有利因素而得到发展◊3矛盾双方互相贯通,规定着事物发展的基本趋势矛盾斗争性在事物发展中的作用:◊1斗争性推动着矛盾双方的力量变化,为质变准备了条件◊2斗争性推动着事物发生根本性质的变化(3)矛盾的普遍性和特殊性矛盾的普遍性:指矛盾无处不在,无时不有(共性)矛盾的特殊性:指不同事物的矛盾及其侧面各有不同的特点(个性)矛盾在不同过程及阶段上的特殊性:根本矛盾——贯穿始终非根本矛盾——不贯穿始终—事物发展过程的阶段性矛盾及其各方面地位、作用的特殊性:主要矛盾:分矛盾主要方面、矛盾非主要方面非主要矛盾:分矛盾主要方面、矛盾非主要方面“两点论”和“重点论”矛盾的性质:对抗性矛盾——采取外部冲突方式来解决矛盾非对抗性矛盾(4)矛盾解决的基本形式:1)矛盾一方克服另一方2)矛盾双方“同归于尽”,为新的对立双方所取代3)有些矛盾经过一系列发展阶段,最后达到对立面的融合,即融合成一个新事物2 质量互变规律(1)质、量、度质:指一事物区别于他物的内在规定性。

学院:旅游与城市管理学院课程名称:马克思主义基本原理概论专业班级:12房产姓名:熊宇学号: 0123455论证唯物辩证发三大规律及其方法论意义一、唯物辩证法的核心唯物辩证法的核心即是其三大规律:对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律。

1、对立统一规律对立统一规律,又叫矛盾规律,是指事物内部或事物之间对立双方既互相依存又互相对立的关系。

对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容,阐明了事物发展的动力源泉,贯穿于辩证法的其他规律之中并支配其他规律。

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。

2、量变质变规律世界上各种事物所以是这物而非他物,是因为每一事物都有区别于他事物的特殊的质量,是指事物规模的大小、运动速度的快慢、颜色深浅数目多少等等。

一定范围内量的增减不会影响事物的存在,使事物保持一定质的数量界限就是度。

量变是质变的必要条件,一切事物变化都从量变开始,当量变积累到一定程度时,必然发生质变,质变是量变的必然结果。

事物的发展就是沿着量变到质变再到新的量变,这样循环往复以至无穷,在量变与质变的相互交替中实现。

3、否定之否定规律任何事物的发展变化都是新事物对旧事物的否定,是事物内部的肯定和否定两方面矛盾斗争的结果,是事物自我发展的过程,但是否定并不是全盘抛弃,而是“扬弃”,是克服和保留的统一,新事物否定旧事物然后被更新的事物否定,一切事物都是如此“螺旋式”向前发展。

否定和否定规律揭示了事物发展的趋势和道路,即事物的发展表现为前进性和曲折性的统一,新事物是不可战胜的。

二、唯物辩证法方法论意义1、事物普遍联系原理的方法论意义第一,事物普遍联系的原理要求我们要善于分析事物的具体联系,从动态中考察事物的普遍联系。

第二,事物普遍联系的原理要求我们要正确认识人与自然、人与人、人与社会的关系坚持统筹兼顾,促进经济社会的协调和持续发展。

第三,事物普遍联系的原理要求我们应顺应世界潮流,抓住机遇,扩大开放,发展自己。

2、把握矛盾性原理的方法论意义矛盾是客观、普遍存在的,要正视矛盾,不要回避矛盾;矛盾具有特殊性,要全面地具体地分析矛盾;用不同方法解决不同矛盾是辩证法的基本要求,要用正确的方法去化解矛盾。

唯物辩证法两大观点,三大规律,五大范畴摘要:一、唯物辩证法的两大观点1.事物的普遍联系与变化发展2.对立统一规律二、唯物辩证法的三大规律1.质量互变规律2.否定之否定规律三、唯物辩证法的五大范畴1.事物之间的联系与相互作用2.事物的质与量3.事物的肯定方面与否定方面4.事物的自身否定5.事物的发展与联系正文:唯物辩证法是马克思主义哲学的核心观点,它揭示了事物发展的规律和内在联系。

唯物辩证法主要包括两大观点、三大规律和五大范畴。

一、两大观点1.事物的普遍联系与变化发展唯物辩证法认为,世界上的万事万物都处于普遍联系之中,普遍联系引起事物的运动发展。

联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点和总特征。

事物的普遍联系表现为事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

这种联系具有客观性、普遍性和多样性。

马克思主义关于事物普遍联系的原理,要求人们善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性观念,从动态中考察事物的普遍联系。

2.对立统一规律对立统一规律是唯物辩证法的核心规律,它揭示了事物矛盾运动的内在规律。

事物之间的对立统一关系是事物发展的根本动力。

事物的发展过程中,矛盾的两个方面(肯定方面和否定方面)相互依存、相互排斥,通过矛盾的斗争和统一,事物不断发展。

二、三大规律1.质量互变规律质量互变规律揭示了事物发展的状态和过程。

事物在一定范围内量的变化,只要不引起质的变化,一事物仍保持其质的稳定性,仍是原来的事物。

这种保持事物质的数量界限就是度。

质量互变规律表明,事物在发展过程中,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。

2.否定之否定规律否定之否定规律是事物矛盾运动的进一步展开。

它表明事物发展的过程是肯定—否定—否定之否定的过程。

否定之否定是事物的自身否定,是新事物产生和旧事物灭亡的过程。

这个过程体现了事物发展的前进性和上升性。

三、五大范畴1.事物之间的联系与相互作用事物之间的联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

唯物辩证法两大观点,三大规律,五大范畴唯物辩证法是马克思主义哲学的基本原理之一,包含了许多重要观点、规律和范畴。

以下是其中的一些核心内容:

两大观点:

1.物质决定意识:唯物辩证法强调物质是现实的基础,意识是物质的产物,社会意识和观念是受社会存在和物质条件制约的。

2.辩证法观点:辩证法是认识世界和改造世界的方法,强调事物的矛盾运动和统一。

辩证法不仅看到事物的表面现象,更深入探究其内部矛盾和发展趋势。

三大规律:

1.对立统一规律:事物内部存在着矛盾,这些矛盾相互作用、相互斗争,推动事物的发展和变化。

2.质量互变规律:在一定条件下,事物的数量变化会引起事物质量的突变,从而引发新的质的变化。

3.否定之否定规律:事物的发展不是线性的,而是螺旋式上升的,旧事物通过矛盾的斗争被否定,但同时也被新事物所肯定,形成更高级的发展阶段。

五大范畴:

1.本质和现象:揭示事物内部的本质和外部的现象之间的关系,强调要深入了解事物的本质,而不仅仅是表面现象。

2.根本矛盾和非根本矛盾:强调在事物发展中存在着主要矛盾和次要矛盾,必须明确主要矛盾才能抓住事物的发展方向。

3.必然性和偶然性:认识到事物的发展是有一定规律性的,同时也受到偶然因素的影响。

1/ 2

4.可能性和现实性:强调在一定条件下,事物的发展具有一定的可能性,但要实现必须有现实的条件和途径。

5.内因和外因:强调事物发展既受内部因素的驱动,也受外部条件的制约。

这些核心观点、规律和范畴构成了唯物辩证法的基本框架,指导着人们认识和改造世界,是马克思主义哲学体系的重要组成部分。

2/ 2。