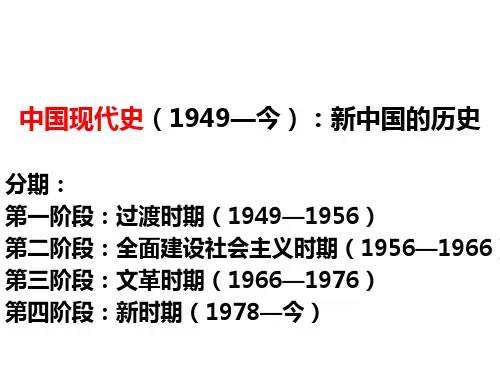

中国的现代化之路共54页

- 格式:ppt

- 大小:5.82 MB

- 文档页数:2

5中国式现代化必须坚持走和平发展道路【摘要】中国只有坚持走和平发展道路,才能全面建成社会主义现代化强国,这是一个关乎中华民族伟大复兴光明前景的重大战略抉择。

这其中有五个方面的重要因素共同作用:中国发展的基本立足点始终在自身;中国特色社会主义是坚持走和平发展道路的制度约定因素;中国作为一个发展中大国实现全面现代化的战略利益诉求决定了必须走和平发展道路;中国的文化基因是决定走和平发展道路的内在重要因素;中国是在推动构建人类命运共同体的过程中全面建成社会主义现代化强国。

【关键词】现代化强国 和平发展道路 中国特色社会主义 中国式现代化【中图分类号】D820;D61 【文献标识码】A建设社会主义现代化国家,一直是中国共产党和中华人民共和国的奋斗目标。

“十四五”时期将开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。

正如邓小平所指出:“我们搞的现代化,是中国式的现代化。

我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义。

我们主要是根据自己的实际情况和自己的条件,以自力更生为主。

”(《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第29页)这就决定了我们将坚定不移地沿着和平发展道路,从全面建成小康社会到2035年基本实现社会主义现代化,再到本世纪中叶把我国全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

这其中有五个方面重要因素的共同作用。

中国只有坚持走和平发展道路,才能全面建成社会主义现代化强国,这是一个关乎中华民族伟大复兴光明前景的重大战略抉择。

一、中国发展的基本立足点始终在自身中国历来是一个独立自主的大国。

早在具有整体性的世界历史形成之前,中国就已经作为一个有着悠久文明的国度存在。

近代国际体系形成以来,中国作为一个东方大国就在国际舞台上占据重要地位。

新中国建立后,即使是在采取“一边倒”方针和与苏联缔结《中苏友好同盟互助条约》时期,也是以独立自主为基础。

毛泽东、周恩来多次明确指出,对苏联不能有依赖之心,对苏联的经验不能盲从照搬,要用自己的脑袋思考,用自己的腿走路(《邓小平外交思想学习纲要》,世界出版社2000年版,第67—68页)。

中国近代化的发展历程及阶段特征(一)起步阶段(1840~1895年),主要是地主阶级领导的洋务运动。

1840年发生鸦片战争以后,传统受到了现实的严峻挑战,中国人对近代化的探索开始了。

1895年甲午中日战争的惨败,表明以洋务运动为代表的清政府的近代化探索失败。

1、阶段性的成果:(1)经济上:①地主阶级改革派林则徐、魏源“师夷长技以制夷”;②地主阶级洋务派领导了洋务运动;③民族资产阶级开始创办近代工业。

(2)政治上:洋务派坚持“中学为体,西学为用”,并未将政治体制的近代化提上议事日程。

总理衙门的设立,标志中国外交走向近代化。

(3)思想文化上:开始了“西学东渐”,创办新式学堂,培养科技人才。

2、阶段特征:这一时期,本阶段担负近代化任务的主角是地主阶级洋务派;领域主要在经济领域,学习西方先进技术。

政治体制近代化尚未提上议事日程,以军事工业为主体的工业化有所进展,并经历了由重工业到轻工业、由军需到民用、由国营到民营的发展过程。

投资形式也由官办、官督商办到商办,经历了从一元到多元的转变。

同时,由于洋务运动的需要,近代化开始由经济领域逐渐向科技文化和人才教育领域渗透。

(二)整体发展阶段(1895~1927年),也是最重要的阶段。

1、阶段性的成果:(1)政治上(民主化):政治体制的近代化有了重大突破,民族资产阶级登上政治舞台,其上层维新派发动了戊戌变法,其下层革命派则成立了资产阶级政党,领导了辛亥革命,推翻了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,有力地推动了中国近代化的进程;(2)经济上(工业化):在“实业救国”的浪潮下,民族工业有较大发展,以工业化为主体的经济近代化有了长足发展,它分为两个时期;(3)思想文化上(理性化):民主共和观念深入人心,开始由传统文化向近代化转型,向西方学习已从生产技术领域深入到政治制度和思想文化。

2、阶段特征:本阶段担负近代化任务的中坚力量是资产阶级;学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起,中国近代化向前迈进了一大步。

国内外评价现代化的方法研究综述如果没有客观的评价指标和评价标准,现代化就容易成为一个空洞的概念。

事实上,关于现代化的讨论,常常流于空泛。

对于现代化这样一个复杂的系统进行评价,其设立评价指标和标准的难度是不言而喻的。

然而,开展现代化评价的系客观必要性,使得许多学者迎难而上,并尝试对现代化进行尽可能全面的评价。

现代化是人类社会从传统社会向现代社会不断发展的动态过程。

在这个过程中,人类社会生产、生活各个领域都发生了很大的变化。

其中,有些变化是可以定量测度的,有些变化只能是定性描述。

于是对现代化的研究就有了定量和定性、综合三种评价方法。

目前对社会经济领域的现代化评价一般采用定量评价。

一、国内外评价现代化的定性模型对现代化定性研究,首先是对现代化概念的理解,然后是确定一个核心的评价标准,这个评价标准就是定性的。

早期研究现代化的学者,强调现代化的“现代性”,即把现代工业社会的主要特征理解为现代性,把发展中国家的社会的主要特征理解为传统性。

于是,某个国家或地区是否具有现代化,就成为是否构成现代化社会的定性评价标准。

1.箱根模型1960年,日本箱根会议上,来自日本、美国和英联邦国家的30多位专家讨论了现代化问题,提出了经典现代化的八项标准,被学术界称为箱根模型。

它的八项标准是:1(1)人口比较高度集中于城市,整个社会越来越以城市为中心;(2)使用非生物能源的程度比较高,商品广泛流通,服务设施增加;(3)社会成员在广泛可见范围内相互作用,以及在经济和政治事务中广泛参与;(4)村社和世袭社会群体普遍解放,导致个人有更大的社会流动性,个人的社会表现更加多样化;(5)全面推广文化知识,个人日益科学地、世俗地对待周围环境(6)广泛地,具有渗透性的大众传播网;(7)政府、商业、工业等大规模社会设施,其组织日益科层化(官僚化);(8)各大人口集团同意在单一的国家里,各国之间的相互作用增强。

2.列维模型1962年,美国社会学家列维教授在他首次出版的《现代化与社会结构》一书中,对“现代化社会”与“非现代化社会”的特征进行比较,总结归纳了现代化社会的八个特征:2(1)现代化社会的政治组织、经济组织、教育组织的专业化程度高;(2)由于高度专业化,各种组织是相互依存的,功能是非自足的;(3)伦理具有普遍主义的性质,而不是由家庭和亲属关系决定的个别性; 1布莱克,1996,《比较现代化》,杨豫译,上海译文出版社,第216页。

世界历史与中国式现代化摘要:中国特色社会主义进入新时代,中国特色社会主义事业进入新时代,这意味着我国已经完成现代化第一步,第二步是从2020年到2035年基本实现社会主义现代化,第三步是从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

期间需要深入把握中国式现代化的内涵,即,中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的内在统一,现代化是世界历史的一部分,中国式现代化是对西方现代化的扬弃和超越,同时又是人类文明发展的必然趋势。

关键词:世界历史;中国式现代化;中国特色1 引言我国正处在全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时期,进入新时代,意味着我国已经完成现代化第一步,第二步是从2020年到2035年基本实现社会主义现代化,第三步是从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

在这一历史时期内,需要深入理解中国式现代化的内涵,即,中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的内在统一。

中国特色社会主义是中国共产党领导人民进行的伟大社会革命,本质上是一场伟大的自我革命;中国式现代化是在坚持以经济建设为中心的同时,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局。

2世界历史与中国式现代化探析2.1 中国的现代化进程在特定转折点成为马克思主义中国化的进程中国的现代化进程在近代是一种与世界历史相伴随的进程,这种进程一方面是与中国落后的经济和社会现实相联系,另一方面也与世界现代化潮流相联系。

鸦片战争以来,中国走上了一条不断学习和探索西方先进国家、特别是西方资本主义国家的现代化道路,经过洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等重大历史事件,到了辛亥革命之后又被以袁世凯为代表的北洋军阀所利用,最终导致了袁世凯称帝和北洋军阀混战,直到1917年俄国十月革命后,中国共产党才实现了中国社会主义革命,建立了人民民主专政的新政权。

这个历史事实表明,中国现代化进程是一种与世界历史相伴随的进程。