记承天寺夜游比较以及小石潭记比较

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:6

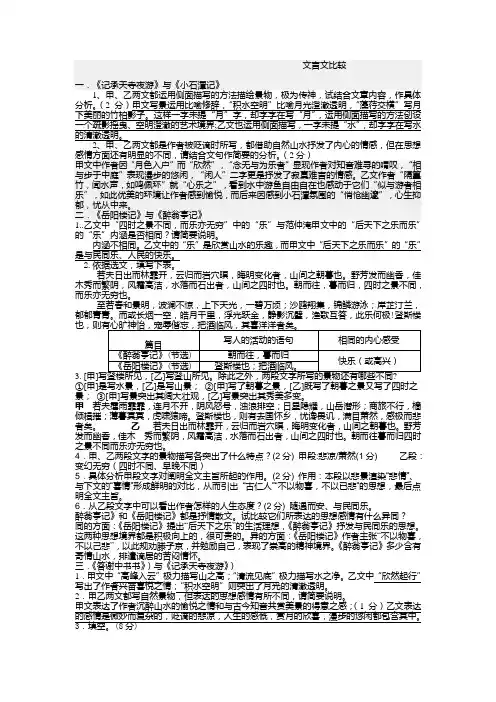

文言文比较一.《记承天寺夜游》与《小石潭记》1、甲、乙两文都运用侧面描写的方法描绘景物,极为传神,试结合文章内容,作具体分析。

(2分)甲文写景运用比喻修辞,“积水空明”比喻月光澄澈透明,“藻荇交横”写月下美丽的竹柏影子。

这样一字未提“月”字,却字字在写“月”,运用侧面描写的方法创设一个疏影摇曳、空明澄澈的艺术境界;乙文也运用侧面描写,一字未提“水”,却字字在写水的清澈透明。

2、甲、乙两文都是作者被贬谪时所写,都借助自然山水抒发了内心的情感,但在思想的“乐”内涵是否相同?请简要说明。

内涵不相同。

乙文中的“乐”是欣赏山水的乐趣,而甲文中“后天下之乐而乐”的“乐”是与民同乐、人民的快乐。

2.依据选文,填写下表。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼3. [甲]写登楼所见,[乙]写登山所见。

除此之外,两段文字所写的景物还有哪些不同?①[甲]是写水景,[乙]是写山景;②[甲]写了朝暮之景,[乙]既写了朝暮之景又写了四时之景;③[甲]写景突出其阔大壮观,[乙]写景突出其秀美多变。

甲若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

乙若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往暮而归四时之景不同而乐亦无穷也。

4.甲、乙两段文字的景物描写各突出了什么特点?(2分) 甲段:悲凉/萧然(1分) 乙段:变幻无穷(四时不同、早晚不同)5.具体分析甲段文字对阐明全文主旨所起的作用。

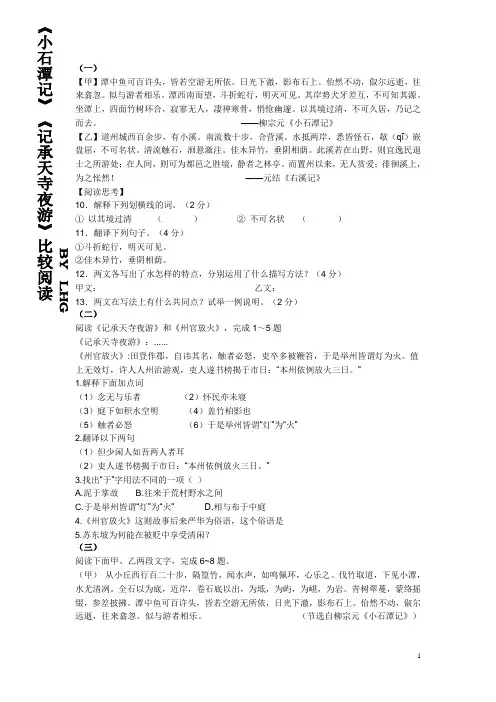

(一)【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

——柳宗元《小石潭记》【乙】道州城西百余步,有小溪。

南流数十步,合营溪。

水抵两岸,悉皆怪石,欹(qī)嵌盘屈,不可名状。

清流触石,洄悬激注。

佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。

而置州以来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然!——元结《右溪记》【阅读思考】10.解释下列划横线的词。

(2分)①以其境过清()②不可名状()11.翻译下列句子。

(4分)①斗折蛇行,明灭可见。

②佳木异竹,垂阴相荫。

12.两文各写出了水怎样的特点,分别运用了什么描写方法?(4分)甲文:乙文:13.两文在写法上有什么共同点?试举一例说明。

(2分)(二)阅读《记承天寺夜游》和《州官放火》,完成1~5题《记承天寺夜游》:......《州官放火》:田登作郡,自讳其名,触者必怒,吏卒多被鞭笞,于是举州皆谓灯为火。

值上无效灯,许人人州治游观,吏人遂书榜揭于市日:“本州依例放火三日。

”1.解释下面加点词(1)念无与乐者(2)怀民亦未寝(3)庭下如积水空明(4)盖竹柏影也(5)触者必怒(6)于是举州皆谓“灯”为“火”2.翻译以下两句(1)但少闲人如吾两人者耳(2)吏人遂书榜揭于市日:“本州依例放火三日。

”3.找出“于”字用法不同的一项()A.泥于掌故B.往来于荒村野水之间C.于是举州皆谓“灯”为“火”D.相与布于中庭4.《州官放火》这则故事后来严华为俗语,这个俗语是5.苏东坡为何能在被贬中享受清闲?(三)阅读下面甲、乙两段文字,完成6~8题。

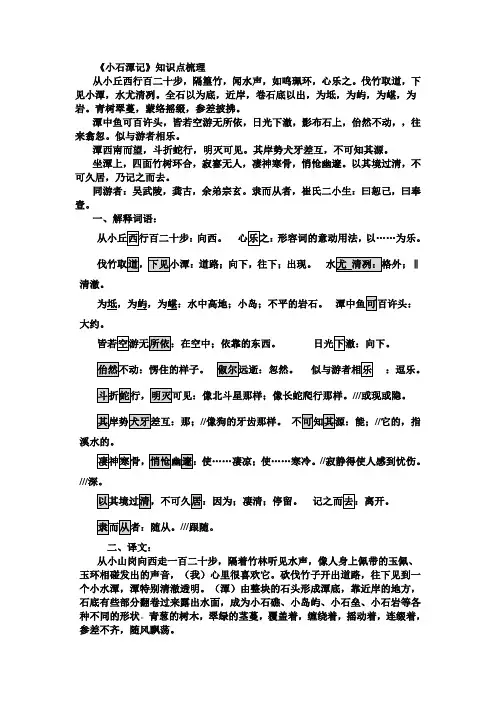

(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

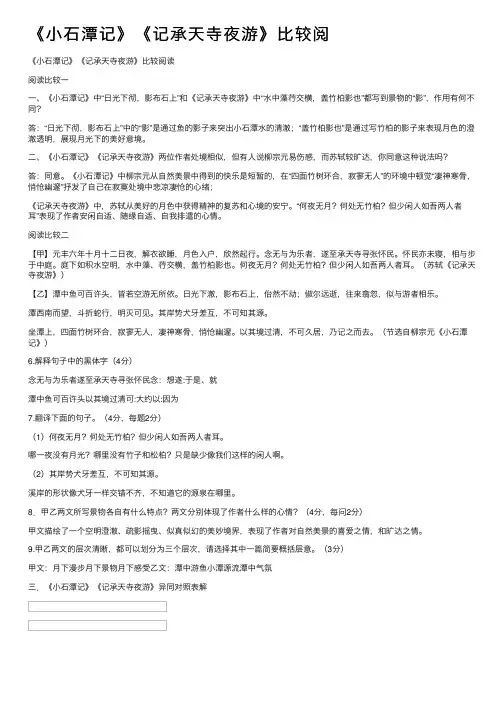

《⼩⽯潭记》《记承天寺夜游》⽐较阅《⼩⽯潭记》《记承天寺夜游》⽐较阅读阅读⽐较⼀⼀、《⼩⽯潭记》中“⽇光下彻,影布⽯上”和《记承天寺夜游》中“⽔中藻荇交横,盖⽵柏影也”都写到景物的“影”,作⽤有何不同?答:“⽇光下彻,影布⽯上”中的“影”是通过鱼的影⼦来突出⼩⽯潭⽔的清澈;“盖⽵柏影也”是通过写⽵柏的影⼦来表现⽉⾊的澄澈透明,展现⽉光下的美好意境。

⼆、《⼩⽯潭记》《记承天寺夜游》两位作者处境相似,但有⼈说柳宗元易伤感,⽽苏轼较旷达,你同意这种说法吗?答:同意。

《⼩⽯潭记》中柳宗元从⾃然美景中得到的快乐是短暂的,在“四⾯⽵树环合,寂寥⽆⼈”的环境中顿觉“凄神寒⾻,悄怆幽邃”抒发了⾃⼰在寂寞处境中悲凉凄怆的⼼绪;《记承天寺夜游》中,苏轼从美好的⽉⾊中获得精神的复苏和⼼境的安宁。

“何夜⽆⽉?何处⽆⽵柏?但少闲⼈如吾两⼈者⽿”表现了作者安闲⾃适、随缘⾃适、⾃我排遣的⼼情。

阅读⽐较⼆【甲】元丰六年⼗⽉⼗⼆⽇夜,解⾐欲睡,⽉⾊⼊户,欣然起⾏。

念⽆与为乐者,遂⾄承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积⽔空明,⽔中藻、荇交横,盖⽵柏影也。

何夜⽆⽉?何处⽆⽵柏?但少闲⼈如吾两⼈者⽿。

(苏轼《记承天寺夜游》)【⼄】潭中鱼可百许头,皆若空游⽆所依。

⽇光下澈,影布⽯上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南⽽望,⽃折蛇⾏,明灭可见。

其岸势⽝⽛差互,不可知其源。

坐潭上,四⾯⽵树环合,寂寥⽆⼈,凄神寒⾻,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之⽽去。

(节选⾃柳宗元《⼩⽯潭记》)6.解释句⼦中的⿊体字(4分)念⽆与为乐者遂⾄承天寺寻张怀民念:想遂:于是、就潭中鱼可百许头以其境过清可:⼤约以:因为7.翻译下⾯的句⼦。

(4分,每题2分)(1)何夜⽆⽉?何处⽆⽵柏?但少闲⼈如吾两⼈者⽿。

哪⼀夜没有⽉光?哪⾥没有⽵⼦和松柏?只是缺少像我们这样的闲⼈啊。

(2)其岸势⽝⽛差互,不可知其源。

溪岸的形状像⽝⽛⼀样交错不齐,不知道它的源泉在哪⾥。

小石潭记记承天寺夜游比较阅读《小石潭记》和《承天寺夜游》是中国古代文学中两篇描写夜景的短篇散文。

这两篇文章都以细腻的笔触和独特的视角描绘了各自场景的美丽与神秘,使读者仿佛亲临现场,感受到了浓厚的文化氛围。

本文将对《小石潭记》和《承天寺夜游》进行比较阅读,以期更全面地了解两篇文章的相异之处。

首先,就题材而言,《小石潭记》和《承天寺夜游》有着明显的区别。

《小石潭记》以西湖为背景,以小石潭为中心,主要描写了夜晚时分,湖光山色,石块水潭所呈现出的宁静与美丽。

而《承天寺夜游》则以承天寺为背景,描绘了夜晚的寺庙氛围,探讨了人性与自然的关系。

两篇文章的题材不同,各自展示了不同的风景和文化底蕴。

其次,就描写手法而言,《小石潭记》与《承天寺夜游》又有所不同。

《小石潭记》以写景为主,通过对细节的描写,展示了小石潭的美丽与宁静。

例如,“湖山之间,莺飞而不动,鱼游而不惊”等,都给人以平静而典雅的感觉。

而《承天寺夜游》则注重于人物塑造和思想哲理的探讨。

文章中,作者通过描写不同人物的行为和心理活动,表达了“善恶本自心生,自性悟生,无佛无神,而佛神乃化我心故耳”等人生观。

两篇文章的描写手法不同,一个以景物为主,一个以人物为主,各有特色。

最后,就语言风格而言,《小石潭记》与《承天寺夜游》也存在差异。

《小石潭记》以清新、流畅的语言为特点,语言简练,行文流畅,给人以一种清爽的感觉。

而《承天寺夜游》则更加注重细腻的描写和修辞手法的运用,给人以庄重、沉稳的感觉。

两篇文章的语言风格迥异,一个以简洁明了见长,一个注重于修辞手法和感情的表达,各有千秋。

综上所述,《小石潭记》和《承天寺夜游》是两篇描写夜景的短篇散文,分别以西湖和承天寺为背景,通过不同的描写手法和语言风格,展示了各自场景的美丽与神秘。

两篇文章有着明显的差异,一个以写景为主,一个以人物塑造和思想哲理探讨为主,使读者感受到了不同的文化氛围。

无论是《小石潭记》还是《承天寺夜游》,都是对中国古代文学艺术的宝贵遗产,具有重要的历史和文化价值。

承天寺夜游,湖心亭看雪,醉翁亭记,小石潭记的赏析进行对比摘要:一、引言二、承天寺夜游赏析三、湖心亭看雪赏析四、醉翁亭记赏析五、小石潭记赏析六、四篇文章的共性及独特之处七、结语正文:一、引言在中国古代文学中,有许多脍炙人口的散文佳作。

其中,苏轼的《承天寺夜游》、张岱的《湖心亭看雪》、欧阳修的《醉翁亭记》以及柳宗元的《小石潭记》都是独具魅力的作品。

本文将对这四篇散文进行对比赏析,分析其风格、意境及作者的情感表达。

二、承天寺夜游赏析《承天寺夜游》是苏轼在经历了一场人生风波后写的一篇小品文。

文章通过描绘夜晚承天寺的景象,展现了作者内心世界的宁静与淡泊。

在文中,苏轼以细腻的笔触描绘了月光下的竹子和柏树,表达了自己对美好事物的热爱。

同时,通过“闲敲棋子落,终夜误双眠”的句子,透露出作者在人生低谷时期的无奈与忧伤。

三、湖心亭看雪赏析张岱的《湖心亭看雪》以独特的视角描绘了雪后湖心亭的景色。

文章通过对雪景的细腻描绘,表现了作者对自然景色的热爱。

在文中,张岱运用了许多生动的比喻和拟人手法,使得文章具有极强的视觉冲击力。

同时,作者通过描述自己与友人在湖心亭赏雪的情景,展现了人际交往中的真挚情感。

四、醉翁亭记赏析《醉翁亭记》是欧阳修借酒抒怀的代表作。

文章以醉翁亭为背景,通过描绘亭中饮酒论道的场景,表达了作者对人生哲理的感悟。

在文中,欧阳修通过“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”的句子,抒发了自己对名利的淡泊之情。

同时,文章以山水之景衬托出醉翁亭的氛围,使得文章具有较高的艺术价值。

五、小石潭记赏析柳宗元的《小石潭记》以游记的形式,描绘了作者在小石潭赏鱼的情景。

文章通过对潭水的清澈和鱼儿的描绘,展示了作者对自然生态的热爱。

在文中,柳宗元通过自己在小石潭的所见所感,抒发了自己对官场生活的疲惫以及对宁静生活的向往。

六、四篇文章的共性及独特之处这四篇文章都在描绘自然景色的同时,抒发了作者内心的情感。

然而,它们在表达方式和情感寄托上各有特色。

承天寺夜游,湖心亭看雪,醉翁亭记,小石潭记的赏析进行对比(原创版)目录1.对比对象概述2.艺术手法对比3.主题思想对比4.结论正文一、对比对象概述本文将对比四篇中国古代文学名篇:《承天寺夜游》、《湖心亭看雪》、《醉翁亭记》和《小石潭记》。

这四篇文章都是中国古代文人墨客以自然景观为主题,通过描绘景物来表达自己的情感和思想的佳作。

二、艺术手法对比1.写景手法:四篇文章都运用了生动的描绘手法,以细腻的笔触勾勒出自然景色的美丽。

其中,《承天寺夜游》以夜游为背景,以静谧的夜晚衬托出作者的孤独;《湖心亭看雪》则通过对雪景的描绘,表现了作者对大自然的敬仰;《醉翁亭记》以醉翁亭为背景,描绘了山间景色的美丽;《小石潭记》则通过对小石潭的描绘,表现了作者对自然的热爱。

2.抒情手法:四篇文章都运用了抒情手法,通过对景物的描绘,表达出作者的情感。

如《承天寺夜游》中作者的孤独,《湖心亭看雪》中作者的敬仰,《醉翁亭记》中作者的闲适,《小石潭记》中作者的热爱。

三、主题思想对比1.《承天寺夜游》主题思想是表现作者的孤独,通过对承天寺夜游的描绘,表达出作者在政治上的孤立无援。

2.《湖心亭看雪》主题思想是表现作者对大自然的敬仰,通过对雪景的描绘,表达出作者对大自然的敬畏之情。

3.《醉翁亭记》主题思想是表现作者的闲适,通过对醉翁亭的描绘,表达出作者对悠闲生活的向往。

4.《小石潭记》主题思想是表现作者对自然的热爱,通过对小石潭的描绘,表达出作者对自然的热爱之情。

四、结论通过对《承天寺夜游》、《湖心亭看雪》、《醉翁亭记》和《小石潭记》的对比,我们可以看到这四篇文章在艺术手法和主题思想上的异同。

它们都运用了生动的描绘手法,以细腻的笔触勾勒出自然景色的美丽,并通过对景物的描绘,表达出作者的情感。

但在主题思想上,四篇文章各有侧重,分别表现了作者的孤独、敬仰、闲适和热爱。

《记承天寺夜游》与《小石潭记》对比阅读备课思考一、教材分析《记承天寺夜游》是部编版八年级上册第三单元的第二篇课文,是该单元的一篇重点文言文。

它写于苏轼被贬黄州期间,虽篇幅短小,却运用了描写、记叙、抒情等多种表达方式,表达了作者豁达乐观的心境。

学生学习课文时,要反复诵读,积累文言实词、虚词,借助注释整体把握内容大意,运用联想和想象进入作者所在情境,感受景色之美,体会作者寄予其中的情怀。

《小石潭记》是部编版八年级下册第三单元的第二篇课文,是柳宗元于唐永贞元年贬为永州司马后,寄情山水,写的八篇游记之一。

这是一篇文笔秀美,语句流畅,韵味清新,言简意赅,富有诗情画意的山水游记。

全文围绕小石潭,按照游玩的先后顺序来写景,先是发现小谭,然后观察景物,再到追溯源头,最后描写气氛,记录同游者。

整篇文章以写景为主,寄情于景,在描写自然环境的同时,融入了作者的主观感受,因此所写之景,打上了主观情感的印记,表达了作者贬官失意后的悲凉、凄清的思想情感。

学生在学习本课时,除了借助课内注释及工具书读懂课文大意、积累常用文言词语、品味精美语言外,还要结合柳宗元的生平资料,依托于语言的品评,探究作者于文中表现出的心情变化及含蓄流露的心境。

二、学情分析八年级下学期的学生在经过七年级全册及八年级上册的文言文学习后,已经具备了一定文言文知识的积累。

大部分学生能够结合课内注释和一定的文言知识,通过小组讨论,来翻译课文内容,但是作者的写作情感还是不能很好地把握。

文言文关键词句的辨析、意思的理解还需要积累和正确把握,课文内涵及精美语句的品析还不到位,这就需要老师的提示和点拨,师生互动,共同完成学习任务。

三、学法介绍学生在八年级上册已经学过《记承天寺夜游》一文,所以在分析《小石潭记》写作手法、文章主题情感时,我用联系旧知学习新知的方法,先回顾《记承天寺夜游》的主要内容、写作手法及表达的作者情感,再对两篇课文进行对比阅读,引导学生通过对比两篇文章的异同,学会分析归纳《小石潭记》的写作技巧、主题及作者情感,做到旧知与新知相融合。

石潭里的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有似的。

阳光向下一直照射到水底,鱼的影子映在石上,呆呆地一动不动;忽然间向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像跟游览的人逗乐。

向石潭的西南方向望过去,(溪身)像北斗星那样曲折,(水流)像长蛇爬行那样弯曲,有的地方露出来,有的地方被掩没了,隐隐约约可以看得出。

那石岸的形状像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

坐在石潭上,四下里竹子树木包围着,静悄悄的没有其他人,使人心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

因为那种环境太凄清,不能呆得太久,就记下这番景致离开了。

一同去游览的人:吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。

我带着一同去的,有姓崔的两个年轻人:一个名叫恕己,一个名叫奉壹。

三、知识积累:1、本文的作者是柳宗元,字子厚,河东人,唐代文学家,他和韩愈一起倡导古文运动,列唐宋八大家之首。

2、中心:本文通过写景,把感情寓于景中。

作者善于抓住景物特征,从不同角度描绘小石潭的石、水鱼、树,着意渲染它的寂寞、凄寒、幽怆的气氛,借景抒发了自己有寂寞处境中的悲凉、凄怆的心绪。

3、文中的“对比”和“烘托”点拨:①为了突出鱼的生动活泼,把“怡然不动”和“俶尔远逝,往来翕”忽”两种情态加以对比,静动相对,尤显出鱼的活泼。

②作者用反衬的手法写鱼在潭中历历可数,使人感到像是“空”“无”,尤使水清之状具有实感。

四、简答题:1、课文按什么顺序写?游览的先后顺序:发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭周围气氛。

2、说说小石潭的主要特征和作者的主要感受?主要特征:潭水清洌,全石为底,竹树环合;作者的感受:一方面是乐,一方面又凄清。

这固然与作者的心境有着紧密联系,又是因小石潭的景引起的。

(在特定的情景中的特定的心境)3、第二段写了潭水的什么特点?用的什么写法?好处是什么?清、澄。

侧面描写,通过写游鱼、阳光、影子描写潭水。

无一字写水,但无处不在写水。

4、作者为何说小溪的“明灭可见”?因为小溪是曲折的,所以望过去一段看得见,一段看不见。

小石潭记记承天寺夜游比较阅读

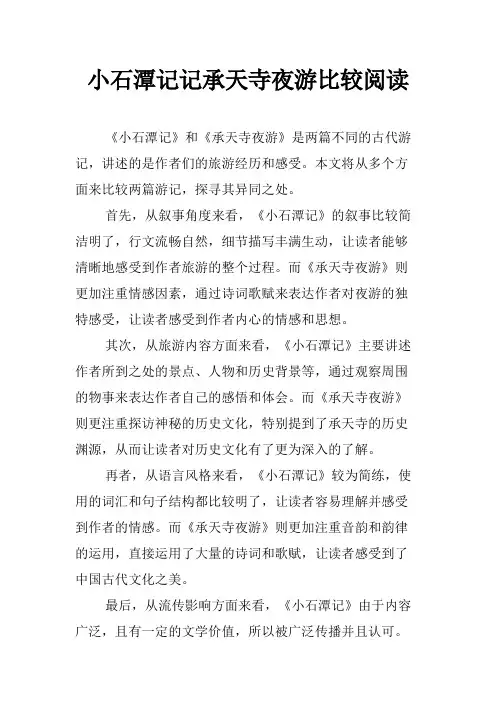

《小石潭记》和《承天寺夜游》是两篇不同的古代游记,讲述的是作者们的旅游经历和感受。

本文将从多个方面来比较两篇游记,探寻其异同之处。

首先,从叙事角度来看,《小石潭记》的叙事比较简洁明了,行文流畅自然,细节描写丰满生动,让读者能够清晰地感受到作者旅游的整个过程。

而《承天寺夜游》则更加注重情感因素,通过诗词歌赋来表达作者对夜游的独特感受,让读者感受到作者内心的情感和思想。

其次,从旅游内容方面来看,《小石潭记》主要讲述作者所到之处的景点、人物和历史背景等,通过观察周围的物事来表达作者自己的感悟和体会。

而《承天寺夜游》则更注重探访神秘的历史文化,特别提到了承天寺的历史渊源,从而让读者对历史文化有了更为深入的了解。

再者,从语言风格来看,《小石潭记》较为简练,使用的词汇和句子结构都比较明了,让读者容易理解并感受到作者的情感。

而《承天寺夜游》则更加注重音韵和韵律的运用,直接运用了大量的诗词和歌赋,让读者感受到了中国古代文化之美。

最后,从流传影响方面来看,《小石潭记》由于内容广泛,且有一定的文学价值,所以被广泛传播并且认可。

而《承天寺夜游》则因为深入探访了承天寺,并融合了大量的文学因素,成为了中国古代文学中的经典之作。

综上,虽然《小石潭记》和《承天寺夜游》都是游记,但其在叙事、内容、语言和影响等方面都有所不同。

读者可以根据自己的兴趣和需求,选择适合自己的游记进行阅读和欣赏。

《小石潭记》、《记承天寺夜游》比较谈一、相同点1.体裁相同,写作背景相近:两篇文章,都在景中寓情,一文摹写潭中景色,一文摹写院中月光。

它们借景抒情,抒写着自己的切身感受;它们托物言志,都因贬官,排遣着自己内心的郁闷。

两人这些较为特殊的心境,都是我们能感受得到的。

2.写作技巧也基本相同:都善于运用比喻修辞方法、反衬的手法、侧面描写的方法来表现景物的特征,都做到情景交融,都是按照作者的行踪为线索来组织材料。

《小石潭记》一文,描写的是小石潭,以潭中的石、潭中的水来衬托,以潭四周的环境气氛来衬托作者的心情。

第二段无一字写“水”,却无一字不写“水”;《记承天寺夜游》一文,描写的是月光,用积水空明与竹柏影来衬托此月光(侧面描写),“不著一字,尽得风流”。

当然最主要的是用来衬托作者在贬谪中感慨微深而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

二、不同点1.两篇文章的心情感受有微殊。

柳宗元身处潭边,苏轼步入庭院,都因被贬,因为景物稍有差异,故心情感受也有所不同。

《小石潭记》描写了小石潭景色及其周围环境,最后写到潭上的气氛,借景抒情,抒写了作者悄怆凄凉的心绪。

文章的结尾处,就以“其境过清”收尽全篇。

而《记承天寺夜游》描写的是承天寺月色及其周围环境,用来衬托作者在贬谪中感慨微深而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

作者不是沉溺于感情的深渊中,而是寻求解脱。

这种旷达情绪也使这篇散文显得潇洒、优雅。

虽然两篇文章都是情景交融,可《小石潭记》的写景方式是寓情于景,《记承天寺夜游》的写景是写景抒情的有机结合。

2.时代不同,造成的文化心态是有所不同柳宗元所处的朝代是唐朝。

他因参加王叔文的革新集团而被贬为永州司马。

柳宗元在永州整整过了10年的放逐生活,虽然被剥夺了从事政治活动的权利,但却使他有机会直接了解人民的痛苦生活,进一步认识黑暗的社会现实,潜心致力于文学创作。

他的主要作品基本上都是在被贬后,特别是在永州时期产生的。

因长期在政治上受迫害,就寄情山水之间,刻画荒远地区秀丽奇特的自然风景,叹息它的被埋没,寄托自己愤懑不平的苦闷心情。

比较阅读:记承天寺夜游小石潭记【甲文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙文】从小丘西行百二十步,隔竹,闻水声,如鸣环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为为屿,为为岩,青树翠,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

然不动,尔远逝,往来忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄幽。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

1.下列各句中,加点的词语解释完全正确的一项是A.念(思念、想念)无与为乐者水尤清冽(凉)B.凄神(感到心情凄凉)寒骨乃记之而去(离开)C.相与(互相)步于中庭悄(忧伤的样子)幽D.但少闲(清闲)人如吾两人者耳盖(盖子)竹柏影也2.下列句子中,加点词语的意义或用法相同的一组是A.潭中鱼可百许头高可二黍许B.如鸣环,心乐之辍耕之垄上C.全石以为底以其境过清D.乃记之而去学而不思则罔3.下列各项中,对文意的理解分不恰当的'一项是A.甲文以寥寥数语描绘了月夜小景,传达了作者的微妙心境,语言朴素而含有深长的意味。

B.柳宗元贬官后,为排解内心的愤之情,不避幽远,伐竹取道,探山访水,写下了乙文。

C.乙文是按照游览的先后顺序,移步换景,抓住了小石潭的清幽、冷寂的特点来写的。

D.以上甲乙两篇文章都是作者被贬官后所写的借景抒情的文章,因此在文章中所表达的思想感情是完全相同的。

4.把下面两个句子译成现代汉语。

(4分)(1)斗折蛇行,明灭可见。

(2)乃入见。

问:“何以战?”【答案】1.B(A中“念”应理解为“考虑、想到”;C中“相与”应理解为“共同、一起”;D中的“盖”应理解为“原来是、大是”。

小石潭记和记承天寺夜游对比作文全文共5篇示例,供读者参考小石潭记和记承天寺夜游对比作文1夜,很凉。

月光很皎洁,照在了床头他叠的整整齐齐的衣服上,也将坐在床边的人那深思的面庞映的很清楚。

已是深夜,是所有人都该睡觉的时候,这个人是谁是谁?为什么会在现在这个时间还清醒着?他紧锁的眉头突然舒展开来,脸上露出了带着一丝惆怅的微笑,站了起来。

不慌不忙的穿好了长衫、鞋袜,信步走出了房间。

没过多久,他便走到了承天寺。

在门口,他轻轻叩了叩门扉,出来迎接的正是他想要寻找的人张怀民。

此夜知己,唯有怀民啊!二人相顾一笑,走进了庭院。

今晚的一切显得都是那么的安详。

他们并肩散步在庭中,月的寒光洒在院内的'一切角落。

低头一看,潺潺流水中,仿佛还有许多青色水草随水摇曳。

而定睛一看,原是柏叶和竹叶的影子,而我与怀民的影子也翩然在水中。

夜色令人神往。

他与好友在院中坐下,相顾感叹到:何夜无月?何处无竹柏?唯有你我二人能赏到这优美的景色了。

他便是大名鼎鼎、人见人爱的大学士苏东坡了!小石潭记和记承天寺夜游对比作文2元丰六年十月十二日夜晚。

夜已深,我脱了外袍,准备熄灯睡觉。

此时,皎洁的月光照进房门,我一看,便不由得高兴起来。

我走到户外,望着天空那明晃晃的月亮。

忽然想到竟没有人与我同乐。

我想了一会儿,想起我的好友怀民现在应当是在承天寺的。

想到这个,我便开心地穿好外袍,出门去寻我的好友了。

我来到承天寺找张怀民,发现怀民也还没有睡觉。

“我们去院子里散散步吧。

”我提议道。

他点点头,同意了。

于是我们一起在院子里散着步,偶尔聊一下家长里短的'事。

月光照在院子里,好像积水一般的清澈明亮,水中还隐约看见了有藻、荇交错纵横。

我深感疑惑,于是又仔细看了看。

原来是竹子和柏树的影子而已。

心中忽然涌出许多微妙的情感:贬谪的悲凉,赏月的欢喜,漫步的悠闲……哪一个夜晚没有月光?又有哪里没有竹子和松柏呢?只是缺少像我们俩这般清闲的人罢了。

小石潭记和记承天寺夜游对比作文3一轮圆月,光束皎洁,如桂点缀,于湖中漾。

小石潭记和记承天寺夜游对比作文全文共15篇示例,供读者参考小石潭记和记承天寺夜游对比作文篇1元丰那时候的六年十月十二日黑灯瞎火的晚上,我脱了衣服蹦到床上要睡觉,只见月亮进来了,我跟随着月亮蹦蹦哒哒的出门了。

见月亮往张老头家去了,那张老头也肯定没睡觉哇,一想想就高兴,敲着那张老头家的'黑大铁门子就喊:“老张头,老张头,出来陪我这个老苏头玩儿不?”那老张头在屋里用贼拉大的声说:“你接来吧,咱搁院儿里唠会儿磕”“你家黑门的大锁头还搁这儿挂着呢,你让我这老头飞过去啊?”“哎呀妈呀,瞅我这臭记性啊,我这就给你开去。

”俺俩在院里走了一圈又一圈,注意个细节,我俩可是手拉手很暧昧的样子呢!整得我都不好意思了。

那院儿里的水冰月梁整的都反光的,这可是晚上,整得格外明显呢!我俩只要一见面,那话就像那瀑布似的,老长老长滴了,我忽然想起件事儿,就问老张头,“你那时候干啥坏事儿呢?都不出来迎接我,我不开心了,知道不?”“我在屋里练字儿呢,那你要不要我给你买糖吃啊,嗯?”“嘿嘿嘿,我就喜欢这糖!”我看完老张头写的书法后,接着说“你这字啊,和原来也差不多少。

”我小声嘟囔道:“还不是一样丑?”那老头还不乐意了,斜楞我,“行了,咱俩都是如此清闲的人,有啥的对吧!”“行吧,行吧,行吧”还是很不乐意的样子呢。

你这老头咋和小孩没啥两样呢?我小声嘟囔,“又说我坏话,”他一下到我身旁给我吓一蹦蹬,“咱俩都这大年纪了,还长啥样安度晚年得了你这样不好吗?”老张头寻思寻思也是哈。

于是我俩开始了逛大街,抛弃世俗的眼神就是往前走,现在,还有几个人像我俩这样清闲呢!小石潭记和记承天寺夜游对比作文篇2小石潭记和承天寺夜游我都去过了,觉得它们真的好不一样哦!先说说小石潭记吧,那里的水清澈见底,还有好多漂亮的小鱼在里面游来游去。

我还听说那里还有龙宫哦,可惜我没看到龙王爷呢。

哦,对了,石潭旁边还有一个漂亮的亭子,我和朋友在那里坐着吹着风,感觉真是太舒服了!而承天寺夜游就完全不一样了,那里的气氛特别神秘,一点都不像白天那么热闹。

《小石潭记》比较阅读阅读下面甲、乙两段文字,完成6~8题。

【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

(节选自柳宗元《小石潭记》)【乙】大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(选自《礼记·礼运》)6.解释下列句子中加点的字词(2分)(1)潭中鱼可百许头(2)佁然不动7.用现代汉语翻译下列句子(4分)(1)水尤清冽(2)选贤与能,讲信修睦8.柳宗元在《小石潭记》中描写了永州山水的自然美,《大道之行也》则描绘了大同社会的人文美。

结合两文,联系生活实际,谈谈你理想中的生活环境是怎样的。

(4分)《小石潭记》比较阅读(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣 环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为 ,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

然不动, 尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)(乙)子城①西北隅,雉堞圮毁②,榛莽③荒秽。

因作小楼二间,与月波楼④通。

远吞山光,平挹江濑⑤,幽阒辽 ⑥,不可具状⑦。

夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声。

宜鼓琴,琴调和畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁⑧⑨公退⑩ ,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。

《小石潭记》《记承天寺夜游》比较阅《小石潭记》《记承天寺夜游》比较阅读小石滩与城天寺夜游异同比较1.同1相同遭遇《小石潭记》《记承天寺夜游》同为“天涯沦落人”,命运都相同,都遭到贬官降职:柳宗元因参与王叔文集团革新政治的活动失败后被贬为永州司马;苏轼因反对王安石变法,写诗托讽,以诽谤新法罪逮捕入狱。

次年出狱,被贬为黄州团练副使。

2345文体线索“记”,是古代的一种文体,可以记叙描写,也可以抒情议论,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

游览行踪抒情方式借景抒情:描写方法1.比喻修辞:《小》“斗折蛇行”喻溪水曲折,《记》“积水空明”“藻荇交横”喻月的皎洁。

2.正面、侧面结合:《小》正面写水,侧面写鱼,突出水的清澈透明;《记》正面写月,侧面写竹柏,突出月的冰清玉洁。

3.动静结合:《小》一“倘徊欢”,一“m尔远逝”,一动一静;《记》一“空明”,一“交横”,一静一动。

6情感复杂――《小》既有寄情山水的暂得欢乐,更有寂寞处境中悲凉凄怆的心绪。

《记》既有随缘自适的乐观旷达,又流露出对统治者的不满与抱怨。

2.异1不同《小石潭记》《记承天寺夜游》主题描绘了小石潭的石、水、对澄澈透明的美妙的月色作了极其生动形象(情感)游鱼、树木,着意渲染了寂的描绘,真实地记录了作者当时生活的一个片段,寥无人、凄神寒骨、悄怆幽透露出他在贬谪中感慨深微而随缘自适、自我排遣邃的气氛,抒发了自己在寂的特殊心境。

寞处境中悲凉凄怆的心绪。

个性易伤感:寄情山水,得到了暂时的欢乐,一经凄清环境的触发,忧伤悲凉的心情又流露出来。

借景抒情乐观旷达:在贬谪中能随缘自适,从自然美景中能获得精神的安宁。

234抒情方式格调借景抒情(间接)+直抒胸臆(直接,结尾处议论)哀伤凄凉闲适旷达《唐朝的烟尘》和《宋风》历经数千年,展现在他们面前的两位文人。

他们受到了政治上的嘲弄。

他们有为国家服务的雄心壮志,而且才华横溢,但他们只能在远离政权中心的荒野独行。

文言文比较阅读一、阅读甲乙两文,完成20—22题。

(8分)【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”(张岱《湖心亭看雪》)1、解释下列句中加点的词。

(3分)⑴念.无与为乐者⑵余.强饮三大白而别⑶相与步于.中庭2、下面两个句子所描写的景物各有什么特点?(2分)⑴庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑵雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

3、根据甲乙两文内容,完成下表。

(3分)选文时间景情甲文⑴月景闲情乙文更定⑵⑶二、阅读下面【甲】【乙】两个文言选段,做6-9题【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)【乙】然杭人游湖,止午、未、申三时。

其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。

月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。

此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?(节选自袁宏道《西湖游记·晚游六桥待月记》)1、解释下列句中加点的字(2分)⑴月色入户.⑵盖.竹柏影也⑶止.午、未、申三时⑷其实湖光染翠之工.。

工:2、用现代汉语翻译下列句子。

(4分)⑴但少闲人如吾两人者耳。

⑵安可为俗士道哉?3、【甲】【乙】两文中描写月色的句子分别是什么?同是描写月色,两文在写法上有什么不同?(5分)⑴写月语句⑵描写方法4、【甲】【乙】两文篇末的议论分别表露了作者怎样的人生态度或感情?(2分)(三)比较阅读下面文言文,完成7-11题。

(12分)【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1、给下面加点的字注音。

(2分)往来翕.忽( ) 遂.至承天寺寻张怀民( )2、解释下面加点词的意思。

(2分)潭中鱼可.百许头怀民亦未寝.3、把下面句子译成现代汉语。

(4分)①其岸势犬牙差互:②念无与为乐者:4、甲、乙两文都运用了借景抒情的表现手法,用原文回答表现作者情感的句子: (2分)甲文是乙文是5、仿照示例,赏析乙文中的句子。

(2分)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依示例:正面写了游鱼,侧面写了潭水的清澈透明。

字面只写鱼,对水只字未提,但水清鱼欢的优美画面却展现在了读者面前。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(四)阅读下面两个语段,完成17—20题。

(共11分)(一)从小丘西行百二十步,隔篁竹。

闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻为屿,为堪,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差技拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄伦幽邃。

以其境过清.不可丸居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)(二)青溪之跳珠溅雪,亦无以异于诸泉,独其水色最奇。

盖世间之色,其为正也间也,吾知之,独于碧不甚了然。

今见此水,乃悟世间真有碧色。

如秋天,如晓岚①;比之舍烟新柳则较浓,比之脱箨②初篁则较淡;温于玉,滑于纨③;至寒至腴,可拊④可餐。

(节选自袁中道《游青溪记》) 注:①岚:林中雾气。

②箨(tuò):竹笋皮,笋壳。

③纨:白色的丝绢。

④拊(fǔ):抚1、解释下面加点词语在句中的意思。

(2分)(1)潭中直可.百许头 ( 2)斗折..蛇行2、用现代汉语写出下面句子在文中的意思。

(2分)以其境过清,不可久居,乃记之而去。

3、在语段(一)中,作者的心情有怎样的变化,从哪些内容可以看出来?(3分)4、两个语段分别是怎样突出水的特点的?请结合具体内容分析。

(4分)语段(一):语段(二):(六)、阅读《治水必躬亲》和《大禹治水》两篇文章,回答问题。

(18分)治水之法,既不可执一,泥于掌故,亦不可妄意轻信人言。

盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非相度不得其情,非咨询不穷其致,是以必得躬历山川,亲劳胼胝。

昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。

必如是而后事可举也。

如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。

禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。

薄衣食,致孝于鬼神;卑宫室,致费于沟淢。

陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘榉。

左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。

令益予庶稻,可种卑湿。

命后稷予庶难得之食。

食少,调有余相给,以均诸侯。

1 解释下列句中加点字在文中的意思。

(1)亲劳胼胝..(2)势.有曲直(3)潴.有浅深(4)不得其情.2. 用现代汉语写出“如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。

”的意思。

3.用原文回答大禹是怎样做到“相度”而“得其情”的?4.文中哪些句子表现了大禹治水“躬历山川,亲劳胼胝”?5.我国历史上治水的名人有许多,你能再列举几个吗?6.海瑞墓室后扩建了“扬廉轩”,亭柱上刻有海瑞的两副对联,其一是“三生不改冰霜操,万死常留社稷身”,请结合你所了解的海瑞,谈谈对这句话的理解。

7、《治水必躬亲》中作者认为“事举”“水利兴”的必要条件是什么?(七)《刚峰宦囊》周晖都御史刚峰海公③卒于官舍,同乡宦④南京者,惟户部苏怀民一人。

苏点其宦囊⑤,竹笼中俸金八两、葛布一端⑥、旧衣数件而已。

如此都御史,那可多得!王司寇风洲⑦评之云:“不怕死,不爱钱,不立党。

”此九字断尽海公生平⑧,即千万言谀之,能加以此评乎?——(选自《金陵琐事》)1、解释加点字⑴即千万言谀.之⑵不怕死,不爱钱,不立党.2、文中最能表明明海瑞一生清廉的句子是?3、这段文字在写作上的特色【答案】20.⑴考虑、想到⑵我⑶在21.⑴空明清丽疏影摇曳似真似幻⑵冰花弥漫水天一色22.夜(晚上、夜晚)雪景痴情【答案】6.⑴窗户⑵原来⑶仅仅,只是⑷美妙7.⑴只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

⑵怎么能讲给那些世俗的人听呢?8.⑴【甲】庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

【乙】月影尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。

⑵【甲】直接描写与间接描写相结合,通过比喻描写出了月光的清澈透明,又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。

【乙】文通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。

9. 【甲】文表现出作者豪放旷达的人生态度,也隐含着被贬后内心的悲凉与自慰。

【乙】文表现出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。

【答案】7.(2分)xī; suì8.(2分) 大约;睡觉、眠、卧9. (4分)①那(石)岸的形状像狗的牙齿(犬牙)那样相互交错(参差不齐)②想到(考虑)没有可以交谈取乐的人10.(2分)(寂寥无人),凄神寒骨,悄怆幽邃。

(答“心乐之”也可);(何夜无月?何处无竹柏?)但少闲人如吾两人者耳。

11.(2分)示例:此句用比喻的修辞手法写出了月光的皎洁(清澈透明)。

句中没有写“月”字,却无处不见皎洁的月光,点染出一个空明澄澈,蔬影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。

(只要扣住“比喻的手法”和“月光的皎洁”即可得分)【答案】17.(1)大约(2)像北斗星那样曲折(每小题1分,共2分)18.因为这里的环境过于凄清,不能久留,于是题字(记下这里的景致或记住这个地方)后就离开了。

(意思对即可。

2分)19.由乐到忧(1分)从“心乐之”“似与游者相乐”可以看出乐;(1分)从“凄神寒骨,悄怆幽邃”可以看出忧。

(1分)(共3分)20.语段(一):用潭中的石、鱼、日光、影等从侧面进行衬托。

语段(二):用“秋天”“晚岚”“含烟新柳”“脱箨初篁”等比喻水色。

(用“含烟新柳”“脱箨初篁” “玉”“纨”和水进行比较) (意思对即可。

一个语段2分,其中方方法l分,具体内容l分。

共4分) 最佳答案1.(1)阿谀奉承(2)结党营私2.苏点其宦囊,竹笼中俸金八两、葛布一端、旧衣数件而已。

3.(1)侧面烘托,用死后的家境来表明廉洁:苏点其宦囊,竹笼中俸金八两、葛布一端、旧衣数件而已。

(2)对比衬托,用“千万言谀之”与:“不怕死,不爱钱,不立党。

”对比,表明评价的确切(3)伏笔照应,“同乡宦南京者,惟户部苏怀民一人”与“不立党”照应译文崇祯五年十二月,我住在杭州西湖。

下了好几天的大雪,湖中没有人的说话声也没有鸟叫声。

这一天初更以后,我划着一只小船,穿着毛皮衣,带着火炉,一个人去湖心亭欣赏雪景。

冰花一片弥漫,天与云与山与水,上上下下一片雪白。

湖上能见到的影子,只有西湖长堤在雪中隐隐露出一道痕迹,湖心亭是白雪中的一点,我的船像一片飘在湖中的芥叶一样,船上的人像两三粒小小的米粒罢了。

到了湖心亭上,有两个人铺着毡席,面对面坐在那儿,一个小书童烧着火炉,炉上的酒正在沸腾。

(那两个人)看见我,十分惊喜的说:“想不到在湖中还能遇见你这样(痴情赏雪的)的人。

”便拉着我一同喝酒。

我痛饮了三大杯酒后告别。

我问他们的姓名,(他们回答)说是金陵人,在此地客居。

等我到达自己船的时候,船夫喃喃自语地说:“不要说先生痴,还有像先生一样痴的人!”但杭州人游湖,限于午、未、申这三个时辰。

其实,湖光染绿、暮烟凝聚在山间的佳景都出现在旭日初升、夕阳还未落山之际,(有了它们)才把西湖浓媚的姿态发挥到了极点。