《腊八粥》教学资料包

- 格式:doc

- 大小:67.50 KB

- 文档页数:17

大班主题教案《腊八粥》一、教学目标1.了解腊八节的由来和传统习俗,知道腊八粥的制作过程和主要食材。

2.培养学生动手操作、观察、表达的能力,激发学生对传统节日的兴趣。

3.培养学生团结合作、互帮互助的精神,增进同学间的友谊。

二、教学内容1.腊八节的由来和传统习俗2.腊八粥的制作过程和主要食材3.动手制作腊八粥,体验传统节日的氛围三、教学过程1.导入(1)教师出示腊八粥的图片,引导学生观察并说出图片中的物品。

(2)教师简要介绍腊八节的由来和传统习俗。

2.讲解腊八粥的制作过程和主要食材(1)教师讲解腊八粥的制作过程,包括准备食材、清洗、熬制等环节。

(2)教师介绍腊八粥的主要食材,如红枣、莲子、花生、红豆等,并让学生猜猜它们的作用。

3.动手制作腊八粥(1)教师将学生分成若干小组,每组发放腊八粥的材料和工具。

(2)教师示范腊八粥的制作过程,强调注意事项。

(3)学生在教师的指导下,分工合作,制作腊八粥。

4.观察和品尝腊八粥(1)教师引导学生观察腊八粥的颜色、形状和味道。

(2)学生品尝自己制作的腊八粥,交流感受。

(2)学生分享在制作腊八粥过程中的感受,反思自己的行为。

6.作业布置(1)学生回家后,向家长介绍腊八节的习俗和腊八粥的制作过程。

(2)学生绘制腊八粥的图片,并附上简要的文字说明。

四、教学反思1.本节课通过讲解、动手制作、品尝等方式,让学生深入了解腊八节的传统习俗,达到了教学目标。

3.课后作业的布置,有助于学生巩固所学知识,提高表达能力。

4.教师在授课过程中,应注重引导和启发,让学生主动探究,提高课堂效果。

五、教学资源1.图片:腊八粥的图片、腊八节的相关图片。

2.材料:红枣、莲子、花生、红豆等腊八粥食材,熬粥的工具。

3.参考文献:关于腊八节的来历和习俗的资料。

六、教学评价1.学生对腊八节的了解程度。

2.学生制作腊八粥的过程和成果。

3.学生课堂参与度和团队协作精神。

4.学生课后作业的完成情况。

重难点补充:1.腊八粥的制作过程和食材搭配难点:熬制腊八粥的火候控制和食材的清洗处理。

2.腊八粥[教学目标]1.会写13个生字, 积累本课词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

学习文中的人物对话, 以及有详有略的叙事方法。

3.通过人物动作、语言和心理活动的描写, 感受人物心理活动的变化, 体会人物的性格特点, 感受八儿与家人间的亲情。

4.通过对传统习俗的了解, 感受我国民风民俗的无比美好。

[教学重难点]1.学习文中有详有略的叙事方法。

2.通过人物动作、语言和心理活动的描写, 感受人物心理活动的变化, 体会人物的性格特点。

[教学课时]2课时第一课时教学过程一、创设情境, 导入课文1.请同学们分成男生组和女生组比赛, 每人10秒内说出中国传统节日以及与之相对应的风俗习惯, 说得多的获胜。

2.一个一个的传统节日, 犹如中国民俗文化里的璀璨珍珠, 而那些随着节日应运而生的主题活动, 则是那一根坚韧的丝线, 串起亲情, 串起友爱, 串起老百姓对幸福生活的无限憧憬。

今天, 我们大家一起来欣赏现代作家沈从文的小说《腊八粥》, 感受又一个节日带给我们的香甜味道。

3.知作者, 解课题。

板书: 腊八粥沈从文(课件出示, 作者简介)。

再解读“腊”字:“腊”是中国古代祭祀祖先和神灵的一种极为重要的祭典。

腊祭的日期经常改变, 但都在每年的最后一个月举行。

由于这个祭祀非常重要, 所以这个月份也被称为腊月。

)二、初读课文, 扫清字词障碍1.出示学习要求(1)自由朗读课文, 借助拼音读准字音, 扫清生字障碍, 把课文读通顺。

(2)根据自学生字的方法, 掌握字形字音, 规范书写, 注重积累。

(3)利用联系上下文或查字典、词典的方法理解词语。

(4)标出自然段序号, 把不理解的语句标出来, 与大家讨论。

2.学生按要求自主学习。

3.汇报、交流学习成果。

(1)出示本课的生字、新词, 读准字音, 认清字形, 掌握书写要点。

(2)通过指认、开火车读等形式加深学生对生字的认识。

(3)以小组练读的形式, 让学生通过朗读加深对课文的理解。

六年级语文下册:腊八粥【教材分析】本文是作家沈从文的作品,讲述了腊八那天八儿等不及要吃粥的嘴馋、对粥的猜想、看到粥的惊异以及吃到粥的满足,写出了一家人其乐融融的亲情,表现出作者对普通百姓生活的热爱和对家庭亲情的眷恋。

作者用娴熟的笔法、细腻的笔调叙述了腊八节浓郁的民俗风情,使课文犹如一张腊八风俗画,充满了生活的气息。

整篇课文围绕八儿等着吃妈妈熬的腊八粥的神态和心情,展现了一幅纯朴、和谐、温馨的图景。

对话贯穿全文,从八儿向母亲焦急的询问,到与母亲的讨价还价,到惊讶,展现八儿的的天真和童趣。

同时本文的主要线索是八儿的心理活动,从八儿迫不及待到苦苦等待、独自猜想到亲眼所见,都表现了八儿的可爱活泼的性格特点。

选文具有典范性,文质兼美,富有文化内涵。

【作者介绍】沈从文,原名沈岳焕(1902 -1988),字崇文,湖南凤凰人,中国著名作家、历史文物研究者。

他主张“美在生命”,中篇小说《边城》,产生了很大的影响。

沈从文的语言格调古朴,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

【与文章相关的资料介绍】“腊八节”吃“腊八粥”的风俗,由来已久,自从人类进入农业社会后就开始兴起。

古时的“腊”是祭祀的意思,远在商周时代,我国就有连天地、神灵、祖先一起祭祀的习惯,把这种综合祭祀,叫做“合祭”。

这种祭祀,表达了古代人一种朴素的、善良的心理活动,意思是说:一年到头了,能得到丰农足食,该感谢神灵啊!于是就选择腊月初八这一天,煮上—锅“腊八粥”,借以祭奠神灵,庆祝丰收,预祝来年的更大丰收。

这就形成了腊八节吃腊八粥的风俗。

腊八粥在古时是用红小豆、糯米煮成,后来材料逐渐增多。

南宋人周密着《武林旧事》说:“用胡桃、松子、乳蕈、柿蕈、柿栗之类做粥,谓之‘腊八粥’”。

至今我国江南、东北、西北广大地区人民仍保留着吃腊八粥的习俗,广东地区已不多见。

所用材料各有不同,多用糯米、红豆、枣子、栗子、花生、白果、莲子、百合等煮成甜粥。

也有加入桂圆、龙眼肉、蜜饯等同煮的。

2《腊八粥》(教案)六年级语文下册统编版教学目标1. 知识与技能:学生能够理解课文内容,把握文章主题,学习并运用文中描绘食物的生动语言。

2. 过程与方法:通过阅读、讨论、写作等环节,提升学生的阅读理解能力、批判性思维和写作技能。

3. 情感态度价值观:培养学生对中国传统文化和民俗的兴趣和尊重,增强民族自豪感。

教学内容1. 课文理解:详细讲解《腊八粥》的故事情节、角色特点、文化背景。

2. 语言学习:分析并学习课文中的修辞手法、词汇使用和句式结构。

3. 写作练习:仿照课文风格,进行创意写作,描述自己熟悉的食物。

教学重点与难点- 重点:理解并掌握课文内容,学习并运用文中描述食物的生动语言。

- 难点:分析和模仿课文的写作技巧,进行创意写作。

教具与学具准备- 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

- 学具:笔记本、文具、课文材料。

教学过程1. 导入:通过展示中国传统节日的图片和简介,引发学生对传统文化的兴趣,导入新课。

2. 阅读理解:指导学生阅读课文,理解故事情节和文化背景,并引导学生进行思考和讨论。

3. 语言学习:分析课文中的语言特点,如比喻、描写等,让学生学习并模仿。

4. 写作练习:布置创意写作任务,让学生运用所学语言知识进行写作。

5. 分享与讨论:学生展示自己的写作成果,进行同伴评价和讨论。

6. 总结与反思:教师引导学生总结学习内容,进行自我反思。

板书设计- 《腊八粥》- 关键词:传统节日、食物描述、写作技巧- 核心内容:故事梗概、文化背景、语言学习、写作练习作业设计- 阅读理解:回答关于课文内容的问题。

- 写作练习:仿照课文风格,写一篇关于自己喜欢食物的短文。

- 扩展阅读:推荐相关书籍或文章,加深对传统文化的理解。

课后反思通过本课的教学,我期望学生能够不仅理解《腊八粥》的故事,而且能够欣赏和学习其中丰富的语言表达。

教学过程中,我将注重激发学生对传统文化的兴趣,同时培养他们的写作技巧和批判性思维。

课后,我将根据学生的反馈和学习成果,对教学方法进行适当的调整和优化,以提高教学效果。

《腊八粥》教案《腊八粥》教案1教学目标:1.了解腊八节的来历,了解民俗腊八节的常识。

2. 认识腊八粥的材料,学习制作腊八粥,提高幼儿的生活能力。

4. 愿意与同伴合作,体验劳动的快乐。

5. 激发幼儿对生活的热爱,培养幼儿的动手能力和对老人的尊重的理解。

6. 学念儿歌:腊八粥,感受过节的快乐。

教学重点、难点:引导幼儿认识制作材料,以愉快的心情制作腊八粥教学准备:1.课件《腊八粥》、2. 腊八粥制作材料(实物):大米、小米、红枣、红小豆、绿小豆、莲子、花生米、红糖,成品腊八粥。

3. 腊八粥制作工具:电饭煲或者普通锅、火、水等等4. 识字卡片:米、腊八节、枣、红糖、豆、莲子、花生教学过程:一、观察图片,激发兴趣1. 观看课件《腊八粥》中的——过腊八节,让幼儿了解腊八节的由来。

二、认识腊八粥的制作材料1. 观看课件《腊八粥》中的——材料,解说腊八粥是由大米、小米、红枣、红小豆、绿小豆、莲子、花生米、红糖等很多种材料熬成的。

2. 展示实物材料,让幼儿从视觉、触觉认识这几种材料。

3. 分组合成材料。

每组一份材料,互相看看是否合适。

三、我做摸腊八粥1. 认识电饭煲,清洗材料,学习使用电饭煲。

2. 引导讨论制作腊八粥的方法,熬制腊八粥。

3. 观看课件《腊八粥》中的——成品粥。

让幼儿了解腊八粥的多样性。

四、品尝腊八粥1. 观看课件《腊八粥》中的——品尝腊八粥,让孩子们说说课件里的小朋友们们在做什么?他们高兴吗?为什么?你们做的腊八粥分给谁一起品尝?(爷爷奶奶,爸爸妈妈哥哥姐姐还有小朋友们),培养幼儿对老人的尊敬和关心。

2. 学念儿歌:腊八粥小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。

腊八粥,喝几天?哩哩啦啦二十三。

二十三糖瓜粘。

二十四扫房子。

二十五炸豆腐。

二十六炖羊肉。

二十七杀只鸡。

二十八把面发。

二十九煮馒头。

三十晚上熬一宿。

大年初一扭一扭。

3. 全体幼儿品尝制作的腊八粥,感受劳动的成果,感受腊八节的快乐五、认识卡片上的字。

以游戏的形式和孩子们一起学习识字:米、枣、红糖、豆、莲子、花生、腊八节《腊八粥》教案2一、复习旧知,导入新课。

部编版六年级上下册语文《腊八粥》教案一、教学目标1.了解传统节日腊八节以及腊八粥文化;2.能够理解课文中所传达的思想,认真体味课文的情感;3.能够用简洁的语言准确地表述课文中的意思,培养学生良好的语言运用能力;4.能够用课文内容拓展学生的知识视野,激发学生学习文化知识的兴趣。

二、教学重点和难点1.教学重点:理解课文中的反义词和无声词;2.教学难点:学会从课文中挖掘出故事情节和表现手法。

三、教学内容和安排•第一节了解腊八节1.讲解腊八节的起源和背景;2.借助图片展示腊八节庆祝方式和相关的传统文化。

•第二节京剧《腊八粥》小品欣赏1.播放京剧《腊八粥》的片段;2.引导学生体会小品中的传统文化元素和精神。

•第三节感悟课文情感…1.理解课文情感、情境,引导学生深入阅读;2.分组 PPT 应用探究课文语言、情感表达方式;3.思考叙事运用,分析“情感交汇”的表现手法。

•第四节运用课文拓展知识1.探究五辈十人,从一碗“腊八粥”表达中国饮食文化;2.应用知识,谈谈“节日文化的传承”和“饮食文化的变迁”。

四、教学方法1.讲授法:讲解腊八节、腊八粥文化等理论知识;2.探究法:通过 PPT 探究课文语言、情感表达方式;3.互动法:分组展示、合作探究、讨论交流。

五、教学评价1.观察、听说评价:针对学生听、说的表达和语言运用能力进行评价;2.写作评价:针对学生写作和展示能力进行评价;3.合作评价:针对学生团队合作和互助风气进行评价。

六、作业布置1.梳理所学知识,完成关于腊八粥和腊八节的作文;2.掌握古诗《腊八》的意思和背诵,写出自己的感受。

以上是部编版六年级上下册语文《腊八粥》教案,希望能够对您的教学有所帮助!。

部编版六年级上下册语文《腊八粥》教案(精选3篇)部编版六年级上下册语文《腊八粥》篇1教学目标1.会写“腊、粥”等15个字,会写“糊涂、搅和”等9个词语。

2.朗读课文,想象八儿的馋样儿。

3.了解课文的内容,说说哪部分写得详细,哪部分写得简略,想想这样写的好处。

体会作者是如何详写主要部分的。

4.找出文中描写细腻的句子,体会其表达效果。

教学过程- 第一课时 -一、导入新课,激发兴趣。

1.在上节课中,我们跟着老舍先生一起去看了北京的春节,其中提到了一种腊八那天会吃的食物——腊八粥。

民间有句俗语“腊七腊八,冻掉下巴”,这说明在腊月天气很冷。

于是,产生了一种民俗,在腊八这一天要喝腊八粥,把下巴粘牢。

这就是腊八粥的由来。

2.在你的心目中腊八粥是什么样的?谈谈你对腊八粥的印象。

3.导入新课:今天,我们就跟着沈从文一起去品尝一碗热腾腾的腊八粥。

4.板书课题,介绍作者和作品。

二、检查预习,扫清字词障碍。

1.指名读生字、新词。

着重指导:唾沫(tuòmo)孥孥(nú nú)2.指导书写课后方格中的字。

着重分析指导“腻、灌、褐、筷”,并且在黑板上方格中示范。

三、初读课文,整体感知。

1.自由读课文,说一说这篇课文围绕“腊八粥”主要讲了一件什么事。

(本文围绕八儿等着吃母亲熬煮的腊八粥的经过,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的图景,表现了一家人的其乐融融。

)2.通读课文,你认为整个小故事可以分为哪几个部分?能否用小标题概括故事情节?(盼粥—想粥—猜粥—看粥—喝粥)3.说一说哪一部分写得详细。

(等粥)哪一部分写得简略?(吃粥)4.找出自己喜欢的部分,小组内读一读,谈一谈你的感受。

四、课堂小结。

初读课文后,你感受到了什么?(八儿天真、可爱、嘴馋,腊八粥香甜诱人、惹人喜爱。

)- 第二课时 -一、复习故知,导入新课。

导入新课:这节课,咱们继续学习作家沈从文笔下的文章——《腊八粥》(师生齐读)。

让我们再一次走进这一幅细腻独特的腊八风俗画。

板书设计

作业设计

2.腊八粥

一、用选择正确的读音.

①他狼吞虎咽(yàn yān )吃鱼,结果刺卡在了咽(yàn yān )喉里。

②她用钥匙(shi chí)打开了橱柜,拿出一把汤匙(shi chí)。

二、按要求写词语。

.

1.糊糊涂涂(仿写): _______________、_______________、_______________

2.形容人心情的词语:_______________、_______________、_______________

三、改写句子.

1你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?(改为陈述句)

___

2. 花生仁儿脱了他的红外套,这是不消说的事。

(仿写)

3.八儿对妈妈说:“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”(改为转述句)

四、阅读冰心的《腊八粥》片段,回答问题。

腊八粥冰心。

五年级下语文同步备课资料包(教案)长春版腊八粥【教目标】知识与技能:1认识10个生字,会写7个生字。

2能有感情地朗读课文。

过程与方法:通过多种形式的朗读,习文中人物的对话描写。

情感态度和价值观:通过人物动作、语言和心理活动的描写,体会“八儿”一家的其乐融融。

【重点难点】重点:文中人物动作、语言和心理活动的描写。

难点:体会“八儿”一家的其乐融融。

【教方法】看图法、合作法、小组活动。

【课前准备】教师准备:搜集有关资料,多媒体课件,插图。

生准备:生查找资料,了解腊八粥的相关民俗。

【课时安排】1课时一、创设情境,激趣揭题。

1.出示腊八粥图片。

(课件出示)2.课件上的食品你们认识吗(腊八粥)同们,你们吃过腊八粥吗谁能说一说对腊八粥的了解。

(生交流查找的资料)今天我们就习《腊八粥》这一课,看看课文是怎样讲述腊八粥的,请同们齐读课题。

设计意图从各种腊八粥图片入手,让生在不知不觉中进入课文的情境之中,感悟文本的心境已悄然进入状态,激发生习课文的欲望。

二、初读课文,整体感知。

1教师范读课文,再指名朗读课文,边读边记自然段记号,画出读不准的词语。

2课件出示:(1)生字组词枣仁沸唾肿胀拣(2)认读词语腊月挑拣浓稠肿胀沸腾红枣唾手可得仁至义尽(3)谁介绍一下作者沈从文(生在班级中相互汇报交流自己收集的有关沈从文的资料)(结合生的发言出示课件介绍沈从文。

)3关于腊八粥的知识生汇报,教师适时补充。

(出示拓展资料:腊八粥的六个传说)4教师小结。

(课件出示)我国喝腊八粥的历史,已经有一千多年了,最早开始于宋代。

腊八粥是一种在腊八节用由多种食材熬制的粥,也叫做七宝五味粥、佛粥,民间传说自天竺。

中国南宋文人周密撰《武林旧事》说:“用胡桃、松子、乳覃、柿、栗之类作粥,谓之腊八粥。

”吃腊八粥,用以庆祝丰收,一直流传至今。

最早的腊八粥是红豆煮,后经演变,加之地方特,逐渐丰富多彩起。

5介绍腊八粥的一般材料和一种腊八粥的做法。

6整体感知:这篇文章围绕腊八粥讲了一件什么事生汇报,教师点拨。

《腊八粥》教学资料包1.教程解析这篇课文是沈从文先生早年的小说《腊八粥》的前一部分。

作者用极其细腻的笔触,通过小孩八儿的视角,写他盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨、其乐融融的家庭生活场景和浓郁的生活气息一并浓缩进了腊八节的风俗画面中,表达出作者对家乡的怀念,对亲情的眷念,留给人无限的回味。

课文语言通俗简练,童趣十足,人物对话彰显个性,妙趣横生,将读者引入美好的腊八风俗中,感受腊八粥的甜蜜、家庭生活的温隋。

课文共十九自然段,可分为两个部分。

课文的第一部分(第1自然段),起语不凡,用“小孩子”“大孩子”“老孩子”代替“不同年龄阶段的人”,描写老老少少提到腊八粥,都会“立时生出一种甜甜的腻腻的感觉”,风趣、俏皮又亲切的语言使人倍感生活的温馨。

接下来具体描摹腊八粥的熬制过程,从食材到做法,字里行间透出了“甜甜的腻腻的”味道,有声有色有味,热气腾腾,使人真切地看到、闻到、品到传统节日美食腊八粥。

一幅浓郁的美好的生活画卷在读者眼前徐徐展开。

课文的第二部分(第2~19自然段),主要写“等粥”“喝粥”两件事。

其中,“等粥”的过程写得比较详细,“喝粥”写得比较简略。

“等粥”的过程(第2~17自然段)是课文的主要部分,共呈现出四个生动场景。

作者将人物的活动、感受与对腊八粥的描写结合起来,主要通过八儿的所见所闻所想来写腊八粥;文中的大量对话围绕着粥的熬制过程展开,既推动了故事的发展,又将八儿的心理表现得淋漓尽致,一个天真烂漫的儿童形象跃然纸上:粥经历了一个逐渐熟烂的过程,人也经历了一段丰富的心理变化过程,人与粥相互映衬,呈现出一个饶有趣味的“人与粥的故事”,展现出课文整体构思上的巧妙。

“等粥”部分的第一个场景是八儿盼粥快点儿熬好(第2~8自然段)。

因妈妈正在熬腊八粥,八儿“喜得快要发疯了”“进进出出”,不停询问,内心既兴奋,又急切,却又不得不一次次失落。

粥是“益发浓稠了”,这当然符合八儿的期待——应该可以吃了吧?但妈妈说“要到夜里”,于是八儿“眼睛急红了”,耍赖说自己“饿”,并做出“要哭的样子”。

《腊八粥》教学设计教学目标1.学习生字、词语。

2.能有感情地朗读课文。

3.学习文中人物的对话描写。

4.通过人物动作、语言和心理活动的描写,体会“八儿”一家的其乐融融。

教学重点文中人物动作、语言和心理活动的描写。

教学难点体会“八儿”一家的其乐融融。

教学准备学生查找资料,了解“腊八粥”的相关民俗。

有条件的可以找来沈从文《腊八粥》的全文,仔细阅读,对小说全文的大概内容先有一个整体的把握。

教学过程一、读题导入今天,我们学习《腊八粥》,请一个同学来读一下课题。

二、初读课文1.指名读课文,注意读准字音。

2.请其他同学们认真在心里跟着读。

3.这篇文章围绕腊八粥讲了一件什么事?4.学生汇报,教师点拨。

三、默读课文,圈画批注1.文中的主要人物是谁?——“八儿”。

2.“八儿”这个人物并不是一层不变的,请默读圈画相关语句3.学生圈画后汇报。

4.教师及时总结:他的心理活动变化构成了本课的线索,可以此为突破口。

从“迫不及待”到“苦苦等待”到“美妙的猜想”再到“亲见时的惊讶”。

四、总结升华1.文章中有关腊八粥熬煮的描写也不可忽视。

如第一自然段写的:“把小米,饭豆,枣,栗,白糖,花生仁儿合并拢来糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝口里塞灌呢!”2.学习作者语言的妙处。

3.当堂积累下来。

板书设计腊八粥沈从文主人公:“八儿”迫不及待苦苦等待美妙的猜想亲见时的惊讶。

备课素材【教材分析】本文是作家沈从文的作品,讲述了腊八那天八儿等不及要吃粥的嘴馋、对粥的猜想、看到粥的惊异以及吃到粥的满足,写出了一家人其乐融融的亲情,表现出作者对普通百姓生活的热爱和对家庭亲情的眷恋。

作者用娴熟的笔法、细腻的笔调叙述了腊八节浓郁的民俗风情,使课文犹如一张腊八风俗画,充满了生活的气息。

整篇课文围绕八儿等着吃妈妈熬的腊八粥的神态和心情,展现了一幅纯朴、和谐、温馨的图景。

对话贯穿全文,从八儿向母亲焦急的询问,到与母亲的讨价还价,到惊讶,展现八儿的的天真和童趣。

同时本文的主要线索是八儿的心理活动,从八儿迫不及待到苦苦等待、独自猜想到亲眼所见,都表现了八儿的可爱活泼的性格特点。

选文具有典范性,文质兼美,富有文化内涵。

【作者介绍】沈从文,原名沈岳焕(1902 -1988),字崇文,湖南凤凰人,中国著名作家、历史文物研究者。

他主张“美在生命”,中篇小说《边城》,产生了很大的影响。

沈从文的语言格调古朴,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

【与文章相关的资料介绍】“腊八节”吃“腊八粥”的风俗,由来已久,自从人类进入农业社会后就开始兴起。

古时的“腊”是祭祀的意思,远在商周时代,我国就有连天地、神灵、祖先一起祭祀的习惯,把这种综合祭祀,叫做“合祭”。

这种祭祀,表达了古代人一种朴素的、善良的心理活动,意思是说:一年到头了,能得到丰农足食,该感谢神灵啊!于是就选择腊月初八这一天,煮上—锅“腊八粥”,借以祭奠神灵,庆祝丰收,预祝来年的更大丰收。

这就形成了腊八节吃腊八粥的风俗。

腊八粥在古时是用红小豆、糯米煮成,后来材料逐渐增多。

南宋人周密着《武林旧事》说:“用胡桃、松子、乳蕈、柿蕈、柿栗之类做粥,谓之‘腊八粥’”。

至今我国江南、东北、西北广大地区人民仍保留着吃腊八粥的习俗,广东地区已不多见。

所用材料各有不同,多用糯米、红豆、枣子、栗子、花生、白果、莲子、百合等煮成甜粥。

也有加入桂圆、龙眼肉、蜜饯等同煮的。

2.腊八粥沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰人。

其祖父沈宏富是汉族,祖母刘氏是苗族,母亲黄素英是土家族。

因此,沈从文的民族应是汉族,但沈从文本人却更热爱苗族,他的文学作品中有许多对于苗族风情的描述。

沈从文是作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。

1931年-1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1988年病逝于北京。

人物生平1917年,沈从文参加湘西靖国联军第二军游击第一支队,驻防辰州(沅陵)。

1918年,沈从文自家乡小学毕业后,随当地土著部队流徙于湘、川、黔边境与沅水流域一带,后正式参军。

1922年,沈从文脱下军装,来到北京,他渴望上大学,可是仅受过小学教育,又没有半点经济来源,就在北京大学旁听。

1929年。

沈从文去吴淞中国公学任教。

1930年,沈从文赴国立青岛大学(国立山东大学前身)执教,到抗战前,出版了20多个作品集,有《石子船》、《虎雏》、《月下小景》、《八骏图》等。

1934年,沈从文完成了《边城》,沈从文小说边城是这类“牧歌”式小说的代表,也是沈从文小说创作的一个高峰。

1948年,沈从文开始受到左翼文化界的猛烈批判。

同年,工作重心开始转移到文物研究。

1949年后,长期从事文物研究工作。

建国后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究。

1950年因承受不了政治压力而自杀,获救。

1960年,沈从文发表《龙凤艺术》等文。

1969年,沈从文去湖北咸宁五七干校劳动。

1981年,沈从文出版了历时15年的《中国古代服饰研究》专著。

[11]1984年,沈从文大病一场。

《腊八粥》教学资料包1.教程解析这篇课文是沈从文先生早年的小说《腊八粥》的前一部分。

作者用极其细腻的笔触,通过小孩八儿的视角,写他盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨、其乐融融的家庭生活场景和浓郁的生活气息一并浓缩进了腊八节的风俗画面中,表达出作者对家乡的怀念,对亲情的眷念,留给人无限的回味。

课文语言通俗简练,童趣十足,人物对话彰显个性,妙趣横生,将读者引入美好的腊八风俗中,感受腊八粥的甜蜜、家庭生活的温隋。

课文共十九自然段,可分为两个部分。

课文的第一部分(第1自然段),起语不凡,用“小孩子”“大孩子”“老孩子”代替“不同年龄阶段的人”,描写老老少少提到腊八粥,都会“立时生出一种甜甜的腻腻的感觉”,风趣、俏皮又亲切的语言使人倍感生活的温馨。

接下来具体描摹腊八粥的熬制过程,从食材到做法,字里行间透出了“甜甜的腻腻的”味道,有声有色有味,热气腾腾,使人真切地看到、闻到、品到传统节日美食腊八粥。

一幅浓郁的美好的生活画卷在读者眼前徐徐展开。

课文的第二部分(第2~19自然段),主要写“等粥”“喝粥”两件事。

其中,“等粥”的过程写得比较详细,“喝粥”写得比较简略。

“等粥”的过程(第2~17自然段)是课文的主要部分,共呈现出四个生动场景。

作者将人物的活动、感受与对腊八粥的描写结合起来,主要通过八儿的所见所闻所想来写腊八粥;文中的大量对话围绕着粥的熬制过程展开,既推动了故事的发展,又将八儿的心理表现得淋漓尽致,一个天真烂漫的儿童形象跃然纸上:粥经历了一个逐渐熟烂的过程,人也经历了一段丰富的心理变化过程,人与粥相互映衬,呈现出一个饶有趣味的“人与粥的故事”,展现出课文整体构思上的巧妙。

“等粥”部分的第一个场景是八儿盼粥快点儿熬好(第2~8自然段)。

因妈妈正在熬腊八粥,八儿“喜得快要发疯了”“进进出出”,不停询问,内心既兴奋,又急切,却又不得不一次次失落。

粥是“益发浓稠了”,这当然符合八儿的期待——应该可以吃了吧?但妈妈说“要到夜里”,于是八儿“眼睛急红了”,耍赖说自己“饿”,并做出“要哭的样子”。

“锅中的粥”,只能发出“有声无力的叹气”,这声“叹气”,既暗含着八儿的失落,也表现出粥熬制初期的情状。

第二个场景是八儿在说如何分粥(第9~12自然段)。

粥尚未熬好,)LJL 提前打起“如意算盘”,给家人分起了粥。

个头儿还不及灶台高的小人儿有了自己的小心思,不断跟妈妈“讨价还价”,想多给自己分些粥吃,一个天真、聪慧、狡黠的儿童形象跃然纸上。

“‘噗……’锅内又叹了声气”,仿佛是听到八儿的话后忍俊不禁的笑声,也写出了粥逐渐熟烂的情状。

第三个场景是八儿猜粥熬成什么样子了(第13自然段)。

因一时吃不到,八儿忍不住想象着锅里各种食材的样子或口感,满足自己的好奇心。

这样的想象源于他对腊八粥的急切渴望,八儿自动联系了以往的生活经验,在脑海里描绘出一幅清晰诱人的腊八粥画面:栗子、饭豆、花生仁、枣子……会熬成了什么样子?八儿的一系列猜想,既表现出孩子好奇而急切的心理,又细腻巧妙地突出了腊八粥的特点。

第四个场景是八儿终于看到了锅里的粥(第14~17自然段)。

八儿最终求妈妈把自己抱了起来,如愿看到了锅里腊八粥的模样,“惊异得喊起来了”。

孩子的眼睛是天真的、纯粹的,用儿童的视角和口吻来写腊八粥,字里行间洋溢着童真童趣,新奇自然。

栗子是“融掉了”,饭豆是“肿胀”,花生仁是“脱了它的红外套”,锅巴是“围了锅边成一圈”。

既符合预想,也有出人意料之处。

此处描写与八儿猜粥时的描写相呼应,细腻地刻画出腊八粥的变化。

“喝粥”的过程(第18~19自然段),作者没有用过多笔墨描写一家人喝粥的情景,而是独具匠心地生动描绘了八儿一家喝粥之后的情景。

一番充满诗意而又趣味横生的描写,充分激发起人的想象,让人如临其境。

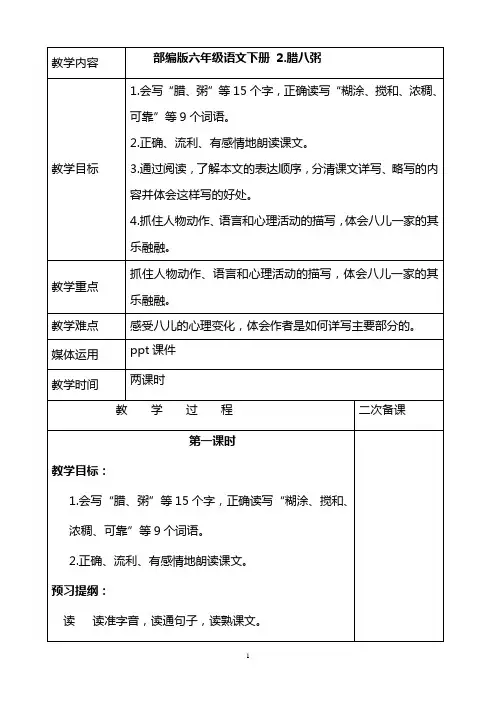

文中所配插图为八儿被妈妈双手抱起,看到锅内熬煮着的腊八粥时,瞪大眼睛,张开嘴巴的惊喜样子,足见儿童的可爱稚态。

图中灶台的正中,是那一大锅氤氲着热气的浓稠的腊八粥,颜色深褐,食材丰富,不断散发着香气。

2教学目标1.会写“腊、粥”等12个字,会写“腊八粥、感觉”等l8个词语。

2.朗读课文。

把握课文内容,能分清详略并体会详略安排的效果。

3.能找出细腻描写腊八粥的句子,与同学交流感受。

4.能仿照课文第1自然段,写一种自己喜爱的食物,写出其特点及对它的喜爱之情。

3教学建议教学时,可以先让学生默读课文,初步把握课文内容,了解课文主要讲了两件事,分清哪些部分是主要内容。

再结合课后练习第二题,聚焦课文主体部分,引导学生通过朗读课文,体会作者是如何详写主要部分的,感受课文详略安排的效果。

最后,结合课后“小练笔”,指导学生仿照课文第1自然段写一种自己喜欢的食物。

一、初步把握课文内容,理清脉络引导学生初读课文,了解课文大意。

可以从题目“腊八粥”人手,让学生边读边思考课文围绕腊八粥写了哪些事,明确课文主要写r“等粥”和“喝粥”两件事情。

在此基础上,引导学生通过交流,梳理出课文的脉络:第1自然段简述腊八粥的食材、做法和味道;第2~19自然段写了“等粥”和“喝粥”两件事,其中“等粥”部分又包括“盼粥、分粥、看粥、猜粥”四个场景。

然后引导学生再读“等粥”部分,梳理出等粥过程中“盼粥”“分粥”“看粥”“猜粥”等具体的画面,让学生用自己的话说说这些画面是什么:二、细读课文。

了解课文的详略安排可以结合课后练习第二题,引导学生明确课文“等粥”部分写得详细,“喝粥”部分写得简略。

随后引导学生读“等粥”部分,体会作者是如何详写主要部分的。

教学这一部分时,可以引导学生找出等粥过程中描写,八儿语言、动作、神态的语句,结合课后练习第一题,边读边想象八儿的馋样儿,从而梳理出“盼粥”“分粥”“猜粥”“看粥”这几幅画面中八儿内心活动的变化,体会作者怎样借助人物的所见所闻所想,侧面写出腊八粥的美味诱人。

同时,还要结合课后练习第1题,引导学生读一读文中细腻描写腊八粥的句子,感受作家语言的生动。

最后,引导学生思考,作者是怎样将传统节日美食腊八粥与人物活动自然地联系在一起,把主要部分写详细的。

1.学生自由朗读第2~8自然段,体会八儿是怎么“盼粥”的。

可以先引导学生找出描写八儿语言、动作、神态的语句,让学生边读边想象八儿的几种馋相——喜得快要发疯的样子,因喝不到粥而急红眼、要哭的样子。

除了引导学生发现八儿的行动“进进出出”,教师还应引导学生抓住文中对话,联系生活体验,揣摩人物心理。

比如,喊妈妈的时候,八儿是两声连叫,“妈,妈……”,要让学生抓住这一语言特点,推想AJL娇憨的情态和急切的心情。

又如,“‘那我饿了!’八儿要哭的样子”,应指导学生抓住八儿语言中的“那”字,再联系下文“不可靠”“因好奇而急于想尝尝这奇怪的东西罢了”,体会八儿借“那”字发泄不满、赌气撒娇的意味。

在想象、交流的过程中,引导学生分角色朗读,边读边体会八儿的心理——兴奋、好奇、急切。

教师可以通过问题“八儿为什么会有这样的心理”引导学生找出这部分中细腻描写腊八粥的语句,体会文中镜头在八儿与粥之间来回切换的好处。

如,“看到一大锅粥正在叹气”“锅中的粥,有声无力的叹气还在继续”“锅中叹气又像是正在嘟囔的东西”“锅内又叹了声气”,让学生读一读,交流感受。

教师要注意引导学生将锅内腊八粥的情状与JLJL的一系列表现联系起来进行理解:通过写腊八粥不断地“叹气”,一方面写出了腊八粥逐渐黏稠、咕嘟咕嘟冒泡的样子;另一方面写出了八儿好奇心总得不到满足的失望。

进一步引导学生体会,作者用儿童的视角,拟人化的语言对腊八粥进行描写,让粥也具有了灵气和生命力。

2.自由朗读第9~12自然段,体会八儿是怎么“分粥”的。

可以引导学生反复读一读八儿的语言,引导学生理解八儿此时的心理活动:想多吃点儿粥,却又打着替大哥和爹考虑的旗号.贪吃又不忘表示自己的“善解人意”,还要把妈妈也拉入自己阵营,找个同盟。

再带着这样的体会读出AJL说这句话时的语气。

又如,“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”,要引导学生读出八儿“贪心不足”的语气,体会到儿童的狡黠和天真。

最后引导学生找出这一部分中正面描写腊八粥的语句,引导学生关注腊八粥对八儿的吸引力,进一步体会作者以人与粥相互映衬的方式来描绘腊八风情的匠心独运。

3.自由朗读第l3~17自然段,体会八儿是怎么“猜粥”“看粥”的。

可以先让学生分角色读一读描写八儿猜测的各种食材的语句,想象八儿垂涎欲滴的样子,交流读后的感受。

交流过程中,要充分调动学生的想象,体会“跌进锅里”“浑身肿胀”“脱了它的红外套”等拟人化的语言在表达效果上的好处。

接着,引导学生对比着读一读描写八儿对粥的猜测和八儿见到的腊八粥的语句,体会AJL在猜测时是联系了自己以往的生活经验,在脑海中描绘出清晰诱人的腊八粥画面,这种想象也源于他对腊八粥的急切渴望;八儿被妈妈抱起后终于看到的粥,既符合预想,也有出人意料之处,细腻地表现出了八儿看粥时的仔细,以及腊八粥逐渐熟烂的状态变化。

教师还应充分利用文中插图,引导学生体会八儿终于见到腊八粥时内心的惊异,再联系前文所梳理出的八儿的一系列心理活动的变化,引导学生深人体会作者在整体构思上的巧妙,通过人物一系列内心活动的变化,将腊八粥与喝粥的人自然地联系在一起,描绘出一幅富有生活情趣的民俗图景。

然后让学生朗读第l8~19自然段,简单地谈一谈读后的感受。

学生能够借助“靠着妈妈斜立着”“肚子已成了一面小鼓了”等描写,体会到八儿的心满意足、家庭生活的温馨即可。

教师可引导学生思考讨论:作者为什么没有具体写喝粥的过程,而是侧重描写喝粥的结果,描绘了喝粥后的家庭场景?通过讨论让学生懂得,作者通过详细描写喝粥后的画面,让人仿佛看到了一家人喝粥时的香甜和满足,这样的结尾更有余味,显示出作者的匠心独运。

三、体会第1自然段的表达特点,尝试“小练笔”课后“小练笔”引导学生仿写。

仿写可以放在第1自然段的学习之后,也可以放在全文的学习之后。

可以引导学生结合自己的生活体验,选择一种自己喜爱的食物,想想这种食物的外观、·材料、味道、做法等,同桌互相说一说,然后全班交流二教师根据学生说的情况,稍作点拨,注意引导学生抓住美食的特点,表达出对这一美食的喜爱之情。

学生根据说的内容,当堂完成小练笔。

四、写字指导本课要写的字中,“腻”字容易写错,要提示学生注意“贝”的上方是“二”,最右边的斜勾不要误加撇。

“褐”是衣字旁,不要写成示字旁。

左窄右宽的字,如“腻、搅、稠、肿、褐、脏”等需要提示学生关注结构,写美观。

左中右结构的字“粥”,提示学生书写时注意将两个“弓”和“米”写得窄一些,三个部件要写均匀。

4.教学资源★腊八节。

俗称“腊八”,即农历十二月初八。

古人在这一日祭祀祖先和神灵,祈求丰收吉祥。

我国喝腊八粥的传统习俗始于宋代,至今已有一千余年。