水产动物疾病原因

- 格式:pptx

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:42

水产动物养殖过程中十六种细菌性疾病简介细菌是一种具有细胞壁的单细胞原核生物,不同于真核生物之处在于它有原始核。

但无核膜、核仁,也缺乏内质网、线粒体、叶绿体等细胞器。

水产动物细菌病的种类较多,危害严重的主要是革兰氏阴性菌引起的疾病,如柱状屈挠杆菌引起的烂鳃病、假单胞菌引起的败血病、嗜水气单胞菌引起的疖疮、腐皮病等。

今日小鱼就为大家简单介绍下细菌性疾病。

1.细菌性烂鳃病病原为柱状嗜纤维菌,革兰氏染色阴性,菌体无鞭毛。

被感染的病鱼行动缓慢,反应迟钝,呼吸困难,食欲减退,常离群独游。

体色变黑,尤其头部颜色更为暗黑,因而称此病为“乌头瘟”。

肉眼观察,病鱼鳃盖骨的内表皮往往发炎充血,严重时中间部分的表皮常腐蚀成一个圆形不规则的透明小区,俗称“开天窗”。

鳃丝腐烂,特别是鳃丝未端粘液很多,带有污泥和杂物碎屑,有时在鳃瓣上可见血斑点。

鳃丝骨条尖端外露,附着许多粘液和污泥,并附有很多细长的细菌。

主要危害草鱼,从鱼种至成鱼均可受害,许多淡水鱼类也能被感染。

本病在水温15℃以上时开始发生;在15~30℃范围内,水温趋高易暴发流行,致死时间也随之变短。

水中病原菌的浓度越大,鱼的密度越高,鱼的抵抗力越小,水质越差,则越易暴发流行。

本病常和传染性肠炎、出血病、赤皮病并发。

一般流行于4~10月,尤以夏季流行为多。

2.白皮病又叫白尾病,病原是柱状嗜纤维菌和白皮极毛杆菌。

病鱼发病初期,尾柄处发白,随着病情发展迅速扩展蔓延,以至自背鳍基部后面的体表全部发白。

严重的病鱼,尾鳍烂掉,或残缺不全。

病鱼的头部向下,尾部向上,与水面垂直,时而作挣扎状游动,时而悬挂于水中,不久病鱼即死亡。

白皮病为鲢、鳙的主要病害之一。

此病主要发生在饲养20~30天的鲢、鳙鱼苗及夏花阶段。

常可形成急性流行病,1龄及2龄以上的成鱼偶然可以发病。

病程较短,病势凶猛,死亡率很高,发病后2~3天就会造成大批死亡。

3.白头白嘴病病原尚未完全查明,一般认为是一种黏细菌。

病鱼自吻端至眼球处的一段皮肤色素消退,变成乳白色,唇部肿胀,张闭失灵。

水产动物疾病学水产动物疾病学7月01日14:30-16:30(19周五)水新综2绪论1、水产动物病害学:是研究水产经济动物疾病发生的病因、病理机制、流行规律以及诊断技术、预防措施和治疗方法的科学。

2、水产动物生病的特点:①发现难②用药麻烦③治疗难3、疾病产生的三大因素:病原、宿主和坏境。

(10分大题,自己看书)第一章病理学基本原理1、疾病:是由致病因素作用于生物机体时扰乱了正常生命活动的现象。

疾病的发生是由于环境的各种致病因素的作用和宿主反应特性这两种在一定条件下相互作用的结果。

疾病的经过:潜伏期、前驱期、充分发展期疾病的结局:完全恢复、不完全恢复、死亡2、疾病的发生与病原、宿主、环境条件之间的关系:P7图1-13、基本病理过程:(1)细胞和组织损伤:①萎缩:已经发育到正常大小的组织、器官或细胞,在疾病过程中由于发生物质代谢障碍,使分解代谢超过了合成代谢,因而导致组织、器官体积缩小及功能减退的过程叫萎缩。

②变性:机体在发生物质代谢障碍的情况下,细胞或组织发生理化性质改变,在细胞或间质内出现在生理状态下见不到,并具有各种各样特殊物质和化学特性质的物质,或在虽生理情况下,出现异常物质或原有正常物质的异常增多。

③坏死:生活机体内,局部组织或细胞的死亡称为坏死。

(2)循环障碍:①充血:局部组织、器官的血管扩张,含血量超过正常称为充血。

②贫血:机体含血量减少或红细胞、血红蛋白的含量少于正常称为贫血。

③出血:血液从血管或心脏外出至组织间隙、体腔内或身体外面,称为出血。

④梗死形成:由于血管的阻塞,局部组织缺血引起的坏死称为梗死,其形成过程称为梗死形成。

⑤血栓形成:在活体的心脏或血管内,血液发生凝固或血液中某些有形成分析出、黏集形成固体质块的过程称为血栓形成。

⑥栓塞:循环血液中出现不溶于血液的异常物质,随血流运行并阻碍血管腔的过程称为栓塞,阻塞血管的异常物质称为栓子。

⑦水肿与积水:细胞间液在组织间隙内异常增多,称为水肿,组织间液在胸腔、心包腔、腹腔、脑室等浆膜内蓄积过多,称为积水。

水产疫病分类水产疫病是指在水产养殖过程中,由于各种原因导致水产动物患上的疾病。

这些疫病严重影响了水产养殖业的健康发展,造成了巨大的经济损失。

为了更好地管理和防控水产疫病,我们需要对其进行分类和了解。

一、病毒性疫病1. 病毒性出血性败血病病原体:病毒主要感染对象:鲈鱼、鲤鱼等症状:鱼体出血、皮肤坏死、行为异常防控措施:隔离病鱼,保持水质清洁2. 病毒性脑炎病原体:病毒主要感染对象:鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼等症状:鱼体晕浮、食欲减退、呼吸急促防控措施:提高养殖水体的通气性,避免过度密度饲养二、细菌性疫病1. 霍乱病病原体:弧菌主要感染对象:虾、蟹、鱼类症状:虾体弯曲、腹部肿胀、死亡率高防控措施:保持水质清洁,加强饲料卫生管理2. 红鳍病病原体:细菌主要感染对象:鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼等症状:鱼体红斑、鳍腐烂、呼吸困难防控措施:加强饲料卫生管理,避免过度密度饲养三、寄生虫性疫病1. 鳃蚓病病原体:鳃蚓主要感染对象:鲤鱼、鳙鱼、鲢鱼等症状:鱼体鳃部有蚓丝,呼吸困难防控措施:保持养殖水体清洁,隔离病鱼2. 鱼虱病病原体:鱼虱主要感染对象:鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼等症状:鱼体出现鱼虱,行为异常,食欲减退防控措施:加强养殖网箱清洗和消毒,定期检查鱼体四、真菌性疫病1. 白斑病病原体:真菌主要感染对象:虾、鱼类症状:虾体出现白色斑点,呼吸困难防控措施:保持水质清洁,避免过度密度饲养2. 白鳞病病原体:真菌主要感染对象:鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼等症状:鱼体出现白色鳞片,行为异常,食欲减退防控措施:保持养殖水体清洁,定期检查鱼体五、其他疫病1. 水霉病病原体:水霉菌主要感染对象:虾、蟹、鱼类症状:虾体出现白色绒毛,呼吸困难防控措施:保持水质清洁,避免过度密度饲养2. 疲劳病病原体:环境因素主要感染对象:虾、蟹、鱼类症状:虾体无力、行为异常,死亡率高防控措施:合理管理养殖密度,提供充足的饲料和养分通过对水产疫病的分类,我们可以更好地了解每一类疫病的病原体、感染对象、症状和防控措施。

何谓水产动物疾病学(病害学)?你为何选修该课程?简述水产动物疾病发生的原因;如你是一水产养殖公司的技术主管,你会如何预防?

一、何谓水产动物疾病学(病害学)?你为何选修该课程?

1. 水产动物疾病学是研究水产养殖动物疾病的发病原因、病理机制、流行规律以及诊断、预防和治疗方法的科学。

2. 想了解水产动物疾病背后的机理以及预防措施,增加自己知识的广度。

并且能在生活中遇到相应问题或教学上涉猎到此问题时,能较好地解释及解决实际问题。

二、简述水产动物疾病发生的原因;如你是一水产养殖公司的技术主管,你会如何预防?

1. 水产动物疾病的发生原因是有机体与生活环境之间相互作用、错综复杂的表现结果,可能是由外因、内因或人为因素等引起的。

2.①通过设计符合防病要求的养殖场并运用适当的理化、生物方法改善生态环境。

②通过加强饲料管理,使用人工免疫,选择抗病育种等方式增强集体抵抗力。

③通过建立制度、严格检疫、彻底清塘、加强消毒、使用药物预防和切断传染源等途径控制和消灭病原体。

举例说明水产动物疾病发生的原因和条件。

1.引言1.1 概述水产动物疾病的发生对于水产养殖业来说是一个严重的问题。

水产动物疾病的爆发不仅会导致养殖损失,还可能对环境造成污染和其他经济损失。

因此,了解疾病的发生原因和条件对于预防和控制水产动物疾病具有重要意义。

水产动物疾病的发生是一个复杂的过程,涉及到多个因素和条件。

其中最主要的原因之一是水质污染。

当水体受到污染,其中的有害物质和微生物会对水产动物的健康产生负面影响。

水中过量的有机物、养分和化学物质会破坏水产动物体内的生理平衡,使它们易受感染和疾病侵袭。

此外,水体中的寄生虫和病原体也会通过水质污染传播,进一步增加水产动物患病的风险。

另一个重要的因素是养殖环境。

养殖环境的密度、温度、pH值等条件都会对水产动物的健康产生影响。

当养殖密度过高时,水产动物容易受到互相传染和底栖动物的压力,从而导致疾病的传播。

同时,温度和pH 值等环境因素的变化也会使水产动物免疫系统受到压力,降低其抵抗力,增加患病的风险。

总结起来,水产动物疾病的发生与水质污染和养殖环境因素密切相关。

为了预防和控制水产动物疾病,我们需要关注水质管理和养殖环境调控,减少污染物的排放,保持水体的清洁和稳定。

此外,通过合理控制养殖密度、温度和pH值等因素,提高水产动物的免疫力,增加其抵抗疾病的能力,也是非常重要的。

只有通过综合管理,才能有效地预防和控制水产动物疾病的发生,保障水产养殖业的可持续发展。

1.2文章结构文章结构部分是文章的重要组成部分,它提供了整个文章的框架和脉络。

通过明确的结构,读者可以更好地理解文章的内容和逻辑关系。

本文的结构如下:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 水质污染2.1.1 介绍水质污染对水产动物疾病的影响2.1.2 分析水质污染导致水产动物疾病发生的原因和条件2.2 养殖环境因素2.2.1 探讨养殖环境对水产动物疾病的影响2.2.2 分析养殖环境因素引发水产动物疾病的原因和条件3. 结论3.1 总结水产动物疾病发生的原因和条件3.2 强调预防和控制水产动物疾病的重要性在文章结构部分,我们首先提出了引言部分,目的是引入主题并介绍本文的结构。

疾病是由致病因素作用于生物机体时扰乱了正常生命活动的现象。

此时机体正常平衡遭到破坏,表现为对外界环境变化的适应能力降低,以及一系列的症状。

疾病发生的原因和条件原因致病性刺激缺乏机体所必需的物质条件机体本身:种类、年龄、性别、健康状况等。

外界环境:气候、水质、饲养管理、生物区系等。

疾病的种类根据病原分:生物性:微生物、寄生虫、生物中毒。

非生物性:机械性、物理性、化学性、物质与条件缺乏。

根据感染情况分单纯感染混合感染原发性感染继发性感染再感染根据症状分;根据病程分一:根据症状分局部性疾病全身性疾病二:根据病程性质分急性型亚急性型慢性型根据病原分一:由生物引起的疾病微生物引起的:病毒病、细菌病、真菌病寄生虫病:原生动物、蠕虫、环节动物、软体动物、甲壳动物等引起的疾病由生物引起的中毒二:非生物引起的疾病机械刺激物理性刺激化学性刺激缺乏机体必须的物质和条件疾病的经过和结局一:疾病的经过:潜伏期前趋期充分发展期二:疾病的结局:完全恢复不完全恢复死亡第二节基本病理过程细胞和组织的损伤适应与修复循环障碍炎症肿瘤细胞和组织的损伤萎缩变性坏死萎缩生理性萎缩病理性萎缩:营养不良性萎缩神经性萎缩废用性萎缩压迫性萎缩变性颗粒变性水样变性脂肪变性纤维素样变透明变性粘液样变性淀粉样变色素沉着病理性钙化坏死原因和发病机理病理变化细胞核的变化;是细胞坏死的最主要标志(1)核浓缩:细胞核染色质浓缩,染色加深,核体积缩小,核计减少,核膜皱缩。

(2)核碎裂:核染色质先在核膜处聚集,后崩解成碎粒,以后核膜破坏,染色质碎粒就散在胞浆中。

这种染色质的凝聚及碎裂,实际上就是核酸的凝聚及崩解所造成的形态表现。

(3)核溶解:核染色质嗜碱性逐渐消退、淡染。

1坏死的类型:凝固性坏死液化性坏死坏疽2结局和对机体的影响溶解吸收分离脱落机化包裹和钙化适应与修复代偿代偿的形式代谢性、机能性、结构性代偿。

代偿的意义修复再生创伤愈合机化钙化组织改建与化生循环障碍血液循环障碍组织间液循环障碍血液循环障碍充血局部贫血梗死出血血栓形成栓塞充血动脉性充血①原因和类型②发生机理③病理变化④意义和对机体的影响静脉性充血①原因②病理变化③对机体的影响局部贫血原因①动脉痉挛性②动脉性阻塞③动脉压迫性病理变化与对机体的影响①动脉的阻塞程度②动脉管腔发生狭窄或闭塞的速度持续时间③受动脉能否迅速、充分地建立起侧枝循环④受累组织对缺氧的耐受性梗死梗死:由于血管的阻塞,局部组织因缺氧而发生的坏死,称为梗死,其形成过程称为梗死形成。

水产动物疾病学复习提纲题型:名词解释、填空、选择、是非、简答、问答1、水产动物疾病学定义:研究水产经济动物疾病的发生原因、病理机制、流行规律以及诊断、预防和治疗方法的科学。

2、水产动物生病的特点:发现难、用药麻烦(途径、价格)、治疗难3、引起疾病的原因:微生物---病毒、细菌、真菌、藻类寄生虫自身生理机能失调环境因素(物理、化学等)营养不良4、疾病的定义:疾病是由致病因素作用于生物机体时扰乱了正常生命活动的现象。

此时机体正常平衡遭到破坏,表现为对外界环境的适应能力降低,以及一系列的症状。

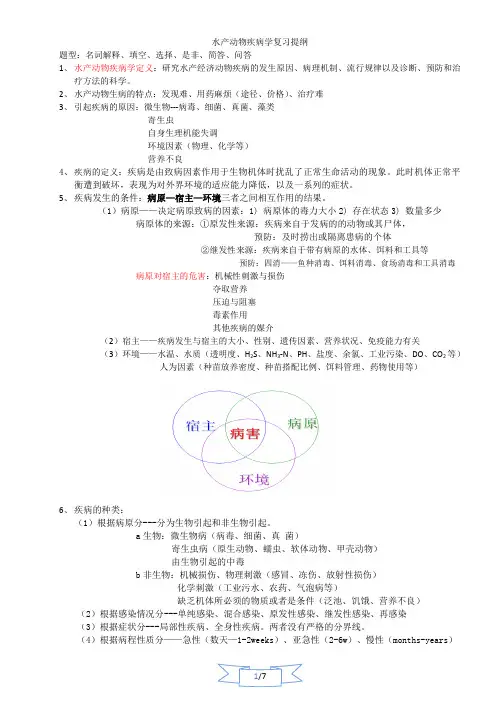

5、疾病发生的条件:病原—宿主—环境三者之间相互作用的结果。

(1)病原——决定病原致病的因素:1) 病原体的毒力大小2) 存在状态3) 数量多少病原体的来源:①原发性来源:疾病来自于发病的的动物或其尸体,预防:及时捞出或隔离患病的个体②继发性来源:疾病来自于带有病原的水体、饵料和工具等预防:四消——鱼种消毒、饵料消毒、食场消毒和工具消毒病原对宿主的危害:机械性刺激与损伤夺取营养压迫与阻塞毒素作用其他疾病的媒介(2)宿主——疾病发生与宿主的大小、性别、遗传因素、营养状况、免疫能力有关(3)环境——水温、水质(透明度、H2S、NH3-N、PH、盐度、余氯、工业污染、DO、CO2等)人为因素(种苗放养密度、种苗搭配比例、饵料管理、药物使用等)6、疾病的种类:(1)根据病原分---分为生物引起和非生物引起。

a生物:微生物病(病毒、细菌、真菌)寄生虫病(原生动物、蠕虫、软体动物、甲壳动物)由生物引起的中毒b非生物:机械损伤、物理刺激(感冒、冻伤、放射性损伤)化学刺激(工业污水、农药、气泡病等)缺乏机体所必须的物质或者是条件(泛池、饥饿、营养不良)(2)根据感染情况分---单纯感染、混合感染、原发性感染、继发性感染、再感染(3)根据症状分---局部性疾病、全身性疾病。

两者没有严格的分界线。

7、细胞和组织的损伤:萎缩、变性、坏死定义萎缩:已经发育到正常大小的组织、器官或细胞,在疾病过程中由于发生物质代谢障碍,使分解代谢超过了合成代谢,因而导致组织、器官体积缩小及功能减退的过程。

水产养殖动物疾病发生的原因及其预防措施作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2017年第14期本文在探寻水产养殖动物病害形成原因的基础上,提出一些病害预防的措施,供广大养殖生产者参考。

一、水产养殖动物发病的常见原因1.引起病害发生的内在因素水产养殖动物病害能否发生,以及发生后的危害程度如何,往往取决于机体内免疫力的强弱。

比如白斑综合征病毒(WSSV)能感染南美白对虾和小龙虾,而对同池混养的青虾却没有任何危害;青、草鱼易患病毒性出血病和肠炎病,而在相同条件下,鲢、鳙鱼却安然无恙;白头白嘴病只出现在草鱼的幼鱼身上,而成鱼则不感染。

面对相同的病原体,有的水产养殖动物患病严重甚至死亡,有的患病较轻可逐渐自行痊愈,有的则丝毫没有影响,所有这些都与机体内免疫力的强弱存在一定的关联。

2.引起病害发生的外界因素引起水产养殖动物病害发生的外界因素有很多,概括起来,主要有以下几个方面。

(1)环境因素池塘是水产养殖的一个重要载体,也是水产养殖动物的生活环境,池塘条件的优劣,往往与病害的多少、轻重密切相关。

鱼池经过一段时间的养殖,由于水产养殖动物的粪便、尸体以及残饵沉积于池底,导致池塘底层长期缺氧,氨氮、甲烷、硫化氢等有毒物质浓度过高,水质恶化,酸性增加,病原体大量孳生,在这样恶劣的环境条件下,水产养殖动物便容易受到病原体的侵害而生病。

(2)人为因素生产者在养殖过程中的一些不当行为,很有可能成为水产养殖动物病害发生的原因。

一是放养密度过大。

在生产中,有的生产者为了片面追求高产量,一味加大水产养殖动物的放养密度。

其实放养密度也不是越大越好,当放养密度超过一定的限度,会带来水产养殖动物生存空间狭小、排泄物增多、污染加重等一系列负面影响,增加病害发生的机率。

二是投饵、施肥措施不当。

投喂霉变饲料,或使用未经发酵的有机肥都会增加病害发生的风险。

三是机械损伤。

水产养殖动物苗种在起捕、运输过程中如若操作不当,损伤体表,病原体就会从伤口乘虚而入,使其发病。

文/ 刘婷一、主要特点及趋势1.发病品种多。

我国主要水产养殖品种都有不同程度的病害发生。

2.疾病种类趋多。

据监测,我国水产养殖品种的疾病达126种,其中病毒性疾病17种,细菌性疾病61种,真菌性疾病4种,寄生虫疾病28种,藻类性疾病6种,其他病害3种,不明病因的疾病有9种。

3.多病原、多病种发病趋势明显。

据全国水产病害监测结果表明,连续5年,水生动物病害已由单一病原向多病原综合演化,并与目前的养殖方式、养殖环境等因素密切相关。

4.疾病发病时间长,涉及面广。

水生动物疾病发病时间由传统的春夏或夏秋两季发病高峰逐步向全年发病过渡,发病区域几乎涵盖所有的养殖水域。

5.水生动物重大疾病有暴发流行趋势。

二、疾病频发的主要原因1.水产养殖环境状况不断恶化是首要原因。

养殖生产者自我污染较为普遍。

底质恶化、池塘老化等。

2.过高的养殖密度始终是疾病频发的重要原因。

3.渔民缺乏科学用药、安全用药的基本知识,病急乱用药,盲目增加剂量,给疾病防治增加了难度。

尤其是原料药的大量使用所造成的危害相当大。

4.水生动物种质日趋退化,以及苗种质量的良莠不齐,都将导致养殖动物抗病力下降。

我国水产养殖病害发3233生的主要特点及趋势5.水产种苗及水产品的流通缺乏必要的检疫和隔离制度,为疾病的广泛传播创造了条件。

6.科研滞后于水产养殖发展需要,给水产养殖疾病综合防治带来一定的影响。

7.现行水生动物的防疫体系不健全,滞后于水生动物防疫工作的需要。

三、鱼病防治的主要措施1.对引进的苗种进行隔离及消毒,严禁携带病原。

2.大力推广健康养殖,实行生态综合防治。

(1)制定合理的养殖模式,放养健康苗种,做好前期的强化培育工作。

(2)保持水质处于良好状态是预防疾病发生的主要手段。

(3)预防疾病必须与科学投饲给合起来。

(4)日常管理与疾病预防相结合。

3.防重于治,做好疾病的预防,是鱼病防治的关健。

(1)预防疾病就是在水生动物尚为健康时进行,如果已经发生轻微疾病或有个别死亡,此时用药则为治疗行为。

水产动物疾病学第一章1.名词解释:病原、包涵体、应激源、应激反应病原:病原体,是能引起疾病发生的致病微生物和寄生虫的统称。

包涵体:病毒感染宿主细胞后,细胞的胞核或胞质内由病毒颗粒和未装配的病毒成分组成的光镜下可见的大小、形态和数量不等的团块。

应激源:凡是偏离养殖动物正常生活范围的异常因素。

如高温等应激反应:养殖动物对偏离其正常生活范围的异常因素所产生的反应。

2.水产动物疾病发生的病因有哪些?一、病因的类别(一)病原的侵害(二)非正常的环境因素水温、盐度、溶解氧、酸碱度、透明度、 H2S、NH3-N、余氯等三) 营养不良(四) 动物本身先天或遗传的缺陷(五) 机械损伤二、病原、宿主和环境的关系(一) 病原:1. 决定病原体致病的因素:1) 病原体的毒力大小2) 存在状态 3) 数量多少2. 病原体的来源:原发性、次发行来源3. 病原对宿主的危害:1)夺取营养2)机械损伤3) 分泌有害物质(二)宿主疾病的发生与:与宿主的大小与性别、宿主的遗传因素、宿主的营养状况、宿主的免疫能力有关。

(三)环境因素:1(水温:1) T水过低:生物体抵抗力下降;2) T水过高:易发生缺氧;3) T水的骤变:引起休克、痉挛乃至死亡2. 水质变化:1) 透明度:浮游生物、泥沙、其他悬浮物质2) H2S、NH3-N等物质超标:易发生中毒;3)余氯:氯气是很好的水体消毒剂,但过量会引起生物死亡4)水质污染:工业、农业、生活污水等5)pH、盐度变化,水产养殖动物适应性:弱碱性(pH6.8-8.2),过高or过低均不利生长,过低(pH值低于5),海淡水动物都难于生存 3. 溶解氧(DO) DO过高:气泡病 DO过低:缺氧浮头泛池4.二氧化碳:是水生植物光合作用的碳源,但是,对水生动物有害。

超过80毫克/升时,引起呼吸困难;超过100毫克/升时,昏迷仰卧和麻痹;超过200毫克/升时,大量死亡。

5. 人为因素:1) 种苗放养密度不当;2) 种苗搭配比例不适;3) 饵料管理不当;4) 药物使用不当。

水产动物疾病学

水产动物疾病学是研究水生动物的疾病的起因、病理、流行病学、预防和治疗的学科。

水产动物疾病是水产养殖中普遍存在的问题,会导致水产养殖产量减少、经济损失增加,并有可能对生态环境造成影响。

水产动物的常见疾病有细菌性疾病、病毒性疾病、真菌性疾病、寄生虫疾病等。

其中,细菌性疾病是最常见的病害,常见的细菌包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、放线菌等。

病毒性疾病主要由病毒引起,包括传染性胰腺坏死病、急(慢)性溶血性贝类贝毒素病等。

预防水产动物疾病是非常重要的。

预防方法包括维持良好的养殖环境、合理饲养、强化水产动物免疫能力、及时清除病死动物等。

一旦发现水产动物出现异常情况,必须及时移除并送检,确诊疾病类型后采取相应措施进行治疗。

综上所述,水产动物疾病学是水产养殖中至关重要的一门学科,对保障水产养殖业的健康和发展起着重要作用。

名词解释:水产动物疾病学:研究水产动物疾病的发生原因,病理机制,流行规律以及诊断,预防和治疗方法等综合性,实践性的科学。

混合感染:同时由两种或两种以上病原体入侵引起的鱼病。

最小有效量:能产生作用的最小药物剂量。

萎缩:安全范围:最大有效量与最大耐受量之间,在此范围内,剂量增加,作用增强。

疾病:指当病因作用于机制后,引起机体的新陈代谢失调,发生病理变化,扰乱机体正常生命活动的现象,表现出对外界环境的适应性能力降低以及生产能力和经济价值下降。

渗出性出血:前驱期:从出现最初症状开始,到出现主要症状为止的这一段时间。

组织损伤:不完全痊愈;完全痊愈:稚疾病的症状全部消除。

单纯感染:仅由一种病原体入侵而引起的鱼病。

垂直传播:亲代通过卵将病原体直接传给子代。

药代动力学:研究药物在机体吸收,分布,代谢的规律,尤其是血浆药物浓度随时间发生变化规律的学科。

破裂性出血:保虫寄生:变性:细胞和组织损伤引起一类形态学变化,表现为细胞或细胞间质内出现一些异常物质或正常物质增多的现象。

水流传播:鱼药:是为提高增养殖渔业产量,用以预防、控制和治疗水产动植物病、虫、害,促进养殖对象健康成长,增强机体抗病能力,以及改善养殖水体质量所使用的一切物质。

贫血:组织或器官动脉血输入减少或停止,或血液中血红蛋白或红细胞数量低于正常值的现象。

简答题:1.液体渗出液的生理作用?Answer;1,带走病灶的毒素(稀释毒物)2,由于共含抗体、补体等物质,有消灭病原微生物的作用3,渗出液的纤维蛋白原聚合形成的网架,有利于阻止细胞液的渗出。

2.鱼药选择应遵循的原则?Answer;1,有效性:根据鱼病诊断结果,选择对疾病有效的药物2,安全性:不能使用对养殖水环境或食品质量安全或人类健康有潜在危害而被禁止的药物3,方便性:全池泼洒法与投喂药饵法是鱼病防治最简捷和有效的方法4,廉价性;:药物本身的价值不能太高,不能超过养殖产品的价值或渔民承受能力;施用过程不能耗费大量人力物力,降低治疗成本。

一、水产动物疾病的发生水产动物与所有的生物一样,与环境和谐统一则健康成长,繁衍后代。

当环境发生变化或水产动物机体某些变化而不能适应环境,就会引起水产动物疾病。

水产动物疾病是机体和外界环境因素相互作用的结果。

因此,疾病是机体对来自内外环境的致病因素表现出复杂变化的过程,而这一过程又比较集中地表现于某些器官或局部组织的形态结构、功能和物质代谢的变化上,这些变化称为病理变化。

病理变化可以向两个方向发展,当致病因素作用于机体,引起机体新陈代谢紊乱,扰乱了正常的生命活动称为疾病,如果致病作用占优势,疾病就向加重和恶化方向发展,甚至引起死亡;当机体抵抗致病因素的致病作用,且抵抗占优势时,就不发病或疾病就向痊愈和恢复方向转化。

二、引起水产动物疾病原因引起水产动物疾病的环境因素主要有生物因素、水的理化因素和人为因素等三个方面。

1.生物因素常见的水产动物疾病中,绝大多数是由各种生物传染或侵袭机体而致病。

使水产动物致病的生物,通称为病原体。

水产动物疾病病原体包括病毒、细菌、真菌、原生动物、单殖吸虫、复殖吸虫、绦虫、棘头虫、线虫、甲壳动物等,其中病毒、细菌、真菌等都是微生物性病原体,由他们所引起的疾病,称之为传染性疾病或微生物病;而原生动、单殖吸虫、复殖吸虫、绦虫、棘头虫、线虫、甲壳动物等是动物性病原体,在他们生活史中全部或部分营寄生生活,破坏宿主细胞、组织、器官,吸取宿主营养,因而称之为寄生虫,由他们引起的疾病称之为侵袭性疾病或寄生虫病;此外,还有些动植物直接危害水产养殖动物,如水鼠、水鸟、水蛇、凶猛鱼类、藻类等,统称为敌害。

2、水的理化因素水是水产养殖动物最基本的生活环境。

水的理化因子如水温、溶氧量、pH值、盐度、光照、水流、化学成份及有毒物质对水产动物生活影响极大。

当这些因子变化速度过快或变化幅度过大,水产动物应急反应强烈,超过机体允许的限度,无法适应而引起疾病。

(1)水温水产动物基本上都是变温动物,体温随外界环境变化而变化,且变化是渐进式的,不能急剧升降。